Справочный материал. Глава 24 – Кровь. Справочный материал по Физиологии. Глава 24 Кровь. Кровь относится к жидкостям внутренней среды организма

Скачать 1.04 Mb. Скачать 1.04 Mb.

|

|

Липопротеины В плазме крови холестерин и триглицериды формируют комплексы с белками. Такие различные по величине и другим характеристикам комплексы (табл. 24–2) называются липопротеинами (ЛП). Транспорт холестерина осуществляют липопротеины низкой плотности (ЛПНП), ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП), ЛП промежуточной плотности (ЛППП), ЛП высокой плотности (ЛПВП), а также хиломикроны. С клинической точки зрения (вероятность развития артериосклеротического поражения — атеросклероза) существенное значение имеет содержание в крови холестерина и способность ЛП фиксироваться в стенке артерий (атерогенность). ЛПВП — наименьшие по размеру (5–12 нм) ЛП — легко проникают в стенку артерий и также легко её покидают, т.е. ЛПВП не атерогенны. ЛПНП (18–25 нм), ЛППП промежуточной плотности (25–35 нм) и небольшая часть ЛПОНП (размер около 50 нм) достаточны малы для того, чтобы проникнуть в стенку артерий. После окисления эти ЛП легко задерживаются в стенке артерий. Именно эти категории ЛП атерогенны. Крупные по размеру ЛП — хиломикроны (75–1200 нм) и ЛПОНП значительных размеров (80 нм) — слишком велики для того, чтобы проникнуть в артерии и не расцениваются как атерогенные. Таблица 24–2. Физико-химические характеристики основных классов липопротеинов

Вероятность атеросклеротического поражения сосудов (в т.ч. приводящей к развитию ишемической болезни сердца — ИБС) прямо пропорциональна уровню общего холестерина сыворотки крови. Чем выше гиперхолестеринемия (точнее — отношение содержания холестерина в ЛПНП к содержанию холестерина в ЛПВП), тем выше риск развития ИБС. Между содержанием холестерина ЛПНП и риском развития ИБС имеется прямая зависимость — чем больше содержание холестерина ЛПНП, тем выше риск развития ИБС. Между содержанием холестерина ЛПВП и риском развития ИБС имеется обратная зависимость — чем выше содержание в крови холестерина ЛПВП, тем ниже риск развития ИБС. При отношении ЛПНП к ЛПВП более 5:1 риск развития ИБС очень высок. Высокий уровень ЛПВП предотвращает развитие ИБС. Считают, что ЛПВП способствуют удалению холестерина из венечных сосудов. Триглицериды содержатся в основном в хиломикронах (80–95%), они синтезируются в слизистой оболочке тонкой кишки из жиров, поступающих с пищей, и в ЛПОНП (55–80%). Выраженную гипертриглицеридемию не считают атерогенной, так как крупные по размеру хиломикроны и ЛПОНП не могут проникнуть через стенку артерий. ЛПНП и ЛПВП содержат небольшое количество триглицеридов (5–15%). Осмотическое и онкотическое давление Содержащиеся в плазме осмолиты (осмотически активные вещества), т.е. электролиты низкомолекулярных (неорганические соли, ионы) и высокомолекулярных веществ (коллоидные соединения, преимущественно белки) определяют важнейшие характеристики крови — осмотическое и онкотическое давление. В медицинской практике эти характеристики важны не только по отношению к крови per se (например, представление об изотоничности растворов), но и для реальной ситуации in vivo (например, для понимания механизмов перехода воды через капиллярную стенку между кровью и межклеточной жидкостью [в частности механизмов развития отёков], разделённых эквивалентом полупроницаемой мембраны — стенкой капилляра). В этом контексте для клинической практики существенны и такие параметры, как эффективное гидростатическое и центральное венозное давление. Осмотическое давление () — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от растворителя (воды) полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (в условиях in vivo ею является сосудистая стенка). Осмотическое давление крови может быть определено по точке замерзания (т.е. криоскопически) и в норме составляет 7,5 атм (5800 мм рт.ст., 770 кПа, 290 мосмоль/кг воды). Онкотическое давление (коллоидно-осмотическое давление — КОД) — давление, которое возникает за счёт удержания воды в сосудистом русле белками плазмы крови. При нормальном содержании белка в плазме (70 г/л) КОД плазмы — 25 мм рт.ст. (3,3 кПа), тогда как КОД межклеточной жидкости значительно ниже (5 мм рт.ст., или 0,7 кПа). Эффективное гидростатическое давление — разница между гидростатическим давлением межклеточной жидкости (7 мм рт.ст.) и гидростатическим давлением крови в микрососудах. В норме эффективное гидростатическое давление составляет в артериальной части микрососудов 36–38 мм рт.ст., а в венозной — 14–16 мм рт.ст. Центральное венозное давление — давление крови внутри венозной системы (в верхней и нижней полых венах), в норме составляющее от 4 до 10 см водного столба. Центральное венозное давление снижается при уменьшении ОЦК и повышается при сердечной недостаточности и застое в системе кровообращения. Движение воды через стенку кровеносного капилляра описывает соотношение (Старлинг): Уравнение 24–3 где: V — объём жидкости, проходящей через стенку капилляра за 1 мин; Kf — коэффициент фильтрации; P1 — гидростатическое давление в капилляре; P2 — гидростатическое давление в интерстициальной жидкости; P3 — онкотическое давление в плазме; P4 — онкотическое давление в интерстициальной жидкости. Инфузионные растворы и отёки Понятие о изо-, гипер- и гипоосмотических растворах введено в главе 3 (см. раздел «Транспорт воды и поддержание клеточного объёма»). Солевые инфузионные растворы для внутривенного введения должны иметь то же осмотическое давление, что и плазма, т.е. быть изоосмотическими (изотоническими, например, так называемый физиологический раствор — 0,85% раствор хлорида натрия). Если осмотическое давление вводимой (инфузионной) жидкости выше (гиперосмотический, или гипертонический раствор), это приводит к выходу воды из клеток. Если осмотическое давление вводимой (инфузионной) жидкости ниже (гипоосмотический, или гипотонический раствор), это приводит к поступлению воды в клетки, т.е. к их набуханию (клеточный отёк) Осмотический отёк (накопление жидкости в межклеточном пространстве) развивается при повышении осмотического давления тканевой жидкости (например при накоплении продуктов тканевого обмена, нарушении выведения солей) Онкотический отёк (коллоидно-осмотический отёк), т.е. увеличение содержания воды в интерстициальной жидкости, обусловлен снижением онкотического давления крови при гипопротеинемии (в основном, за счёт гипоальбуминемии, так как альбумины обеспечивают до 80% онкотического давления плазмы). Кислотно-щелочное равновесие Концентрация ионов водорода [Н+] в клетках и жидкостях определяет их кислотно щелочное равновесие (КЩР), или кислотно-основное равновесие. Хотя [Н+] во внеклеточной жидкости относительно мала (4010–9 моль/л), [H+] влияет практически на все жизненно важные функции. КЩР оценивают по величине рН — водородному показателю: рН — отрицательный десятичный логарифм молярной [H+] в среде. рН жидких сред организма зависит от содержания в них органических и неорганических кислот и оснований (кислота — вещество, которое в растворе является донором протонов, а основание — вещество, являющееся в растворе акцептором протонов). Сильные кислоты [HCl, H2SO4] и сильные основания [NaOH, KON, Ca(OH)2] в организме не образуются, а в разбавленных растворах полностью ионизированы. Слабые кислоты [уксусная — CH3COOH, угольная — H2CO3] и слабые основания [гидрокарбонат калия — KHCO3, гидрофосфат натрия — NaH2PO4] в растворе ионизированы не полностью. Большинство кислот и оснований во внеклеточной жидкости — слабые кислоты и основания. Концентрацию ионов водорода [H+] — водородный показатель — выражают в логарифмической шкале (единицы pH): Уравнение 24–4 pH = log 1/[H+] = –log [H+] pH находится в обратной зависимости к [H+], т.е. низкое pH соответствует высокой концентрации H+, а высокое pH — низкой концентрации H+. Нормальное значение pH артериальной крови — 7,4, pH венозной крови и интерстициальной жидкости около 7,35. Падение величины pH ниже этих значений указывает на ацидоз, подъём pH — на алкалоз. Другими словами, ацидоз — избыток H+, уменьшение H+ — алкалоз. В организме образуются почти в 20 раз больше кислых продуктов, чем основных (щелочных). В связи с этим необходимы системы нейтрализации избытка соединений с кислыми свойствами. К этим системам относятся химические буферные системы. Химические буферные системы Принцип действия химических буферных систем заключается в трансформации сильных кислот и сильных оснований в слабые. Химические буферные системы крови представлены бикарбонатным, фосфатным, белковым и гемоглобиновым буферами. Буферные системы начинают действовать сразу же при увеличении или снижении [H+], т.е. являются быстрой системой компенсации сдвигов рН. Например, буферы крови способны устранять умеренные сдвиги КЩР в течение 10–40 с. Относительная ёмкость буферных систем крови приведена в табл. 24–3. Таблица 24–3. Относительная ёмкость (%) буферов крови [17]

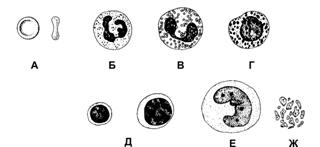

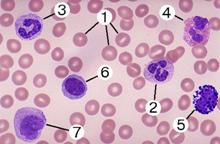

Гидрокарбонатная буферная система — основной буфер крови и межклеточной жидкости, составляет около половины буферной ёмкости крови и более 90% — плазмы и интерстициальной жидкости. Гидрокарбонатный буфер (смесь угольной кислоты [H2СO3] и гидрокарбоната натрия [NaHCO3] — система открытого типа, она ассоциирована с функцией внешнего дыхания и почек. Система внешнего дыхания поддерживает оптимальный уровень рCO2 крови (и как следствие — концентрацию H2CO3), а почки — содержание аниона HCO3–. Именно это и обеспечивает функционирование системы HCO3–/H2CO3 в качестве эффективного и ёмкого буфера внеклеточной среды. Фосфатная буферная система играет существенную роль внутри клеток, особенно — канальцев почек, что обусловлено более высокой концентрацией фосфатов в клетках по сравнению с внеклеточной жидкостью. Фосфатный буфер состоит из двух компонентов: щелочного — (Na2HPO4) и кислого — (NaH2PO4). Эпителий канальцев почек содержит компоненты буфера в максимальной концентрации, что обеспечивает его высокую мощность. В крови фосфатный буфер способствует поддержанию («регенерации») гидрокарбонатной буферной системы. При увеличении уровня кислот в плазме крови (содержащей и гидрокарбонатный, и фосфатный буферы) увеличивается концентрация H2CO3 и уменьшается содержание NaHCO3: Уравнение 24–5 H2CO3 + Na2HPO4 NaHCO3 + NaH2PO4 В результате избыток угольной кислоты устраняется, а уровень NaHCO3 возрастает. Белковая буферная система — главный внутриклеточный буфер, составляющий примерно 3/4 буферной ёмкости внутриклеточной жидкости. Компонентами белкового буфера являются слабодиссоциирующий белок с кислыми свойствами (белок COOH) и соли сильного основания (белок COONa). Гемоглобиновая буферная система — наиболее ёмкий буфер крови (более половины всей её буферной ёмкости) — состоит из кислого компонента — оксигенированного Hb (HbO2) и основного — неоксигенированного (Hb). HbO2 примерно в 80 раз сильнее диссоциирует с отдачей в среду H+, чем Hb. Соответственно, HbO2 связывает больше катионов (главным образом K+). Основная роль гемоглобиновой буферной системы заключается в её участии в транспорте CO2 от тканей к лёгким. Клеточные элементы крови К клеткам крови (устаревшее название — форменные элементы) относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, или кровяные пластинки (рис. 24–1). Клетки крови изучают микроскопически на мазках, окрашенных по Романовскому–Гимзе, Райту и др.; рис 24–2). Содержание в периферической крови взрослого человека эритроцитов у мужчин — 4,5–5,71012/л (у женщин — 3,9–51012/л), лейкоцитов — 3,8–9,8109/л (лимфоциты — 1,2–3,3109/л, моноциты — 0,2–0,7109/л, зернистые лейкоциты — 1,8–6,6109/л), тромбоцитов — 190–405109/л. В периферической крови циркулируют дефинитивные формы клеток, образование которых (кроветворение, или гемопоэз) происходит в красном костном мозге и органах лимфоидной системы (тимусе, селезёнке, лимфатических узлах и лимфоидных фолликулах). Из стволовой кроветворной клетки в красном костном мозге формируются эритроидные клетки (в кровь поступают эритроциты и ретикулоциты), миелоидные клетки (зернистые лейкоциты, в кровь поступают палочко- и сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты, зрелые базофильные и эозинофильные лейкоциты), моноциты, кровяные пластинки и часть лимфоцитов, в органах лимфоидной системы — T- и B-лимфоциты.  Рис. 24–1. Клетки крови [11]. Кровь содержит три разновидности клеток: эритроциты (безъядерные клетки, имеющие форму двояковогнутого диска), лейкоциты (ядерные клетки шаровидной формы, содержащие различного типа гранулы) и тромбоциты (фрагменты цитоплазмы расположенных в костном мозге гигантских клеток — мегакариоцитов). А — эритроцит; Б — нейтрофил; В — эозинофил; Г — базофил; Д — лимфоциты (малый и большой); Е — моноцит; Ж — тромбоциты.  |