Справочный материал. Глава 24 – Кровь. Справочный материал по Физиологии. Глава 24 Кровь. Кровь относится к жидкостям внутренней среды организма

Скачать 1.04 Mb. Скачать 1.04 Mb.

|

|

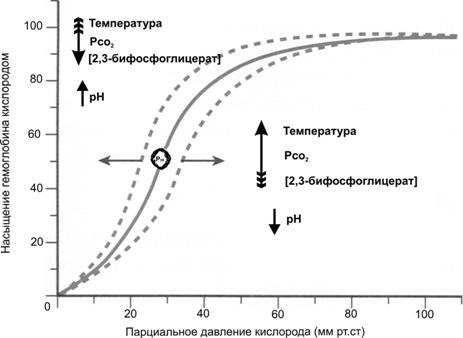

Уравнение 24–7 So2 = [HbО2]/([HbH] + [HbО2]) где: HbО2 — оксигенированный Hb, HbH — дезоксигенированный Hb. Аффинитет Hb к О2, т.е. насыщение Hb О2 при конкретном Po2 изменяет ряд факторов (температура, pH и Pco2, 2,3-бифосфоглицерат; рис. 24–12).  Рис. 24–12. Диссоциация оксигемоглобина в крови в зависимости от Po2 [4]. В зависимости от изменений (указаны стрелками) температуры, pH, Pco2 крови и концентрации 2,3-бифосфоглицерата в эритроцитах кривая насыщения гемоглобина O2 сдвигается вправо (что означает меньшее насыщение кислородом) или влево (что означает большее насыщение кислородом). На кривой кружочком отмечена позиция, соответствующая половинному насыщению (S0,5). pH, Pco2 и эффект Бора. Особенно существенно влияние pH: уменьшение водородного показателя (сдвиг в кислую сторону — в зону ацидоза) сдвигает кривую диссоциации Hb вправо (что способствует диссоциации О2), тогда как увеличение pH (сдвиг в щелочную сторону — в зону алкалоза) сдвигает кривую диссоциации Hb влево (что увеличивает аффинитет О2). Эффекты же Pco2 на кривую диссоциации оксигемоглобина реализуются преимущественно через изменение значений водородного показателя: при поступлении CO2 в кровь происходит уменьшение pH, что способствует диссоциации О2 и его диффузии из крови в ткани. Напротив, в лёгких CO2 диффундирует из крови в альвеолы, что приводит к увеличению pH, т.е. способствует связыванию О2 с Hb. Этот влияние CO2 и H+ на аффинитет О2 к Hb известно как эффект Кристиана Бора (отец великого физика Нильса Бора). Таким образом, эффект Бора обусловлен преимущественно изменением pH при увеличении содержания CO2 и лишь частично — связыванием CO2 с Hb (см. далее). Физиологическое следствие эффекта Бора — облегчение диффузии O2 из крови в ткани и связывание O2 артериальной кровью в лёгких. Температура. Значение влияния температуры на аффинитет Hb к О2 у гомойотермных животных теоретически отсутствует, но может оказаться важным при ряде ситуаций. Так, при интенсивной мышечной нагрузке температура тела увеличивается, что приводит к сдвигу кривой диссоциации вправо (увеличивается поступление О2 в ткани). При понижении температуры (особенно пальцев, губ, ушной раковины) кривая диссоциации сдвигается влево, т.е. увеличивается аффинитет О2; следовательно, увеличения поступления О2, в ткани не происходит. 2,3-Бифосфоглицерат (БФГ) — промежуточный продукт гликолиза — содержится в эритроцитах примерно в той же молярной концентрации, что и Hb. БФГ связывается с Hb (в основном за счёт взаимодействия с субъединицей, т.е. с дефинитивными Hb, но не с фетальным Hb, в составе которого нет субъединицы). Связывание БФГ с Hb сдвигает кривую диссоциации Hb вправо (см. рис. 24–12), что способствует диссоциации О2 при умеренных значениях Po2 (например, в тканевых капиллярах), но практически не влияет на кривую диссоциации при высоких значениях Po2 (в капиллярах лёгкого). Существенно, что при усилении гликолиза (анаэробного окисления) концентрация БФГ в эритроцитах увеличивается, что является механизмом приспособления организма к гипоксии, наблюдающейся при заболеваниях лёгких, анемиях, подъёме на высоту. Так, в период адаптации к высокогорью (более 4 км над уровнем моря) концентрация БФГ уже через 2 дня возрастает почти в 2 раза (от 4,5 до 7,0 мМ). Понятно, что это снижает сродство Hb к О2 и увеличивает количество О2, освобождаемого из капилляров в ткани. Транспорт CO2. Как и О2, СО2 транспортируется кровью как в физически растворённом состоянии, так и в химически связанном (в составе бикарбонатов и в соединении с белками, т.е. в форме карбаматов и в том числе в связи с Hb — карбгемоглобин). Во всех 3-х состояниях (растворённое, бикарбонат, карбаматы) СО2 присутствует и в эритроцитах (89%), и в плазме крови (11%) (табл. 24–5). При химическом связывании СО2 образуется значительное количество протонов (H+). Таблица 24–5. Содержание в крови СО2 (мл/л)

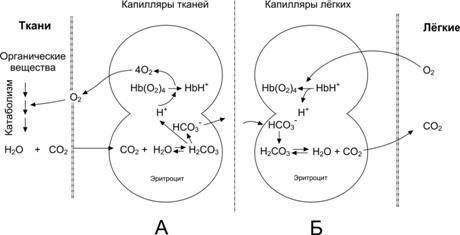

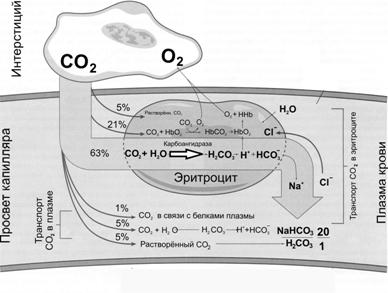

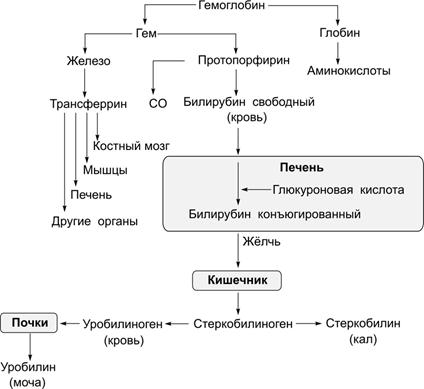

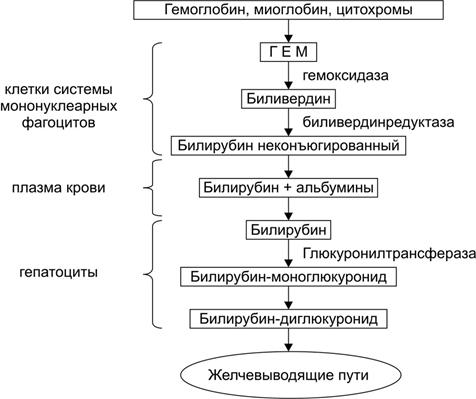

Примечание. Pсо2 (мм рт.ст.) артериальной крови — 40, венозной — 46, артерио–венозная разница — 6. Общее содержание CO2 и артерио–венозная разница по CO2. Когда артериальная кровь поступает в тканевые капилляры, она связывает дополнительно 40 мл/л CO2 (артерио–венозная разница по CO2, или дополнительный CO2). Это дополнительное количество CO2 транспортируется к лёгким в растворённом виде, как бикарбонат и в составе карбаматов. Однако, при измерении в крови содержания бикарбоната методом Ван Слайка учитывается не только бикарбонат, но также растворённый CO2, CO2 в составе карбаматов, угольной кислоты и карбонатов. Именно по этой причине во многих источниках существенно завышена роль бикарбоната как главного транспортёра CO2 и занижена роль растворённого CO2 и карбаматов (здесь и далее все значения даны в откорректированном виде, учитывающем недостатки метода Ван Слайка). Примерно 2/3 СО2 (68%, в том числе 63% в эритроцитах) транспортируется кровью в виде бикарбоната (НСО3–). Пятую часть СО2 (22%, в том числе в виде карбгемоглобина — 21%) переносят карбаматы (СО2 обратимо присоединён к неионизированным концевым -аминогруппам белков, образуя группировку R-NH-CОО–). 10% СО2 находится в растворённом состоянии (поровну в плазме и в эритроцитах). Крайне существенно то обстоятельство, что в реакциях химического связывания СО2 образуются ионы Н+: СО2 + Н2О Н2СО3 Н+ + НСО3– R-NH2 + СО2 R-NH-CОО– + Н+ Из обоих равновесных реакций следует, что химическое связывание СО2 идёт с образованием ионов Н+. Таким образом, для химического связывания СО2 необходимо нейтрализовать Н+. Эту задачу решает гемоглобиновая буферная система. Роль гемоглобиновой буферной системы (связывание ионов Н+) существенна для транспорта CO2 кровью (рис. 24–13, рис. 24–14).  Рис. 24–13. ПЕРЕНОС О2 И СО2 С КРОВЬЮ [9]. А. Влияние СО2 и Н+ на высвобождение О2 из комплекса с гемоглобином в тканях (эффект Бора). Б. Оксигенирование дезоксигемоглобина в лёгких, образование и выделение СО2.  Рис. 24–14. Механизмы транспорта СО2 с кровью [4] В капиллярах большого круга кровообращения HbO2 отдаёт кислород, а в кровь поступает CO2. В эритроцитах под влиянием карбоангидразы CO2 взаимодействует с H2O, образуется угольная кислота (H2CO3), диссоциирующая на HCO3– и H+. Ион H+ связывается с Hb (образуется восстановленный Hb — HHb), а HCO3– из эритроцитов выходит в плазму крови; взамен в эритроциты поступает эквивалентное количество Cl–. Одновременно часть CO2 связывается с Hb (образуется карбгемоглобин). В капиллярах лёгких (т.е. в условиях низкого pСО2 и высокого pО2) Hb присоединяет O2 и образуется оксигемоглобин (HbO2). В то же время в результате разрыва карбаминовых связей высвобождается CO2. При этом HCO3– из плазмы крови поступает в эритроциты (в обмен на ионы Cl–) и взаимодействует с H+, отщепившимся от Hb в момент его оксигенации. Образующаяся угольная кислота (H2CO3) под влиянием карбоангидразы расщепляется на CO2 и H2O. CO2 диффундирует в альвеолы и выводится из организма. Кривая диссоциации CO2 описывает связь между содержанием в крови CO2 и pСО2. В отличие от кривой диссоциации Hb и О2 (см. рис. 24–10 и рис. 24–12), кривая диссоциации CO2 при физиологических значениях pСО2 (кровь артериальная — 40 мм рт.ст., венозная — 46 мм рт.ст.) имеет линейный характер. Более того, при любом значении pСО2 содержание CO2 в крови обратно пропорционально pО2 (насыщению Hb О2). Эта обратная зависимость между содержанием CO2 и парциальным давлением кислорода (pО2) известна как эффект Холдейна. Как и эффект Бора, эффект Холдейна имеет важное физиологическое значение. Так, в капиллярах большого круга кровообращения по мере диффузии O2 из капилляров возрастает способность крови поглощать CO2, в результате CO2 поступает в кровь. Напротив, в капиллярах лёгкого при оксигенация крови её способность поглощать CO2 уменьшается, в результате CO2 «сбрасывается» в альвеолы. Метаболизм гемоглобина, железо организма и анемии МЕТАБОЛИЗМ ГЕМОГЛОБИНА Удаление эритроцитов из кровотока происходит трояко: 1. путём фагоцитоза, 2. в результате гемолиза и 3. при тромбообразовании. Фагоцитоз. Закончившие жизненный цикл и повреждённые эритроциты фагоцитируются макрофагами селезёнки, печени и костного мозга. Поскольку в эритроцитах нет синтезирующего белок аппарата и синтез белка de novo невозможен, со временем в них происходит деградация белков, снижается обмен веществ, нарушается их форма, а на поверхности клетки появляются новые Аг (например, «Аг старения» — деградировавший белок полосы 3). Такие стареющие, а также повреждённые клетки распознаются макрофагами и фагоцитируются. Нормально за 1 сутки из кровотока удаляется 0,5–1,5% общей массы эритроцитов (40 000–50 000 клеток/мкл, или около 4,21010/л). Гемолиз — разрушение эритроцитов вследствие как внутренних дефектов клетки (например, при наследственном сфероцитозе), так и под влиянием разных факторов микроокружения [при пирексии — значительном повышении температуры тела, под влиянием меди, мышьяка, бактериальных эндотоксинов; в результате механического повреждения клетки (например, при прохождении через мелкие сосуды), в результате взаимодействия Аг эритроцита с присутствующими в плазме АТ, а также под влиянием компонентов комплемента]. При этом содержимое клетки выходит в плазму, а клеточные обломки фагоцитируются макрофагами. Массовый гемолиз эритроцитов может привести к снижению общего количества циркулирующих эритроцитов (гемолитическая анемия). Тромбообразование рассмотрено далее (см. «Тромбоциты»). Распад гемоглобина. При любом варианте разрушения эритроцитов Hb распадается на гем и глобины (рис. 24–15). Глобины, как и другие белки, расщепляются до аминокислот, а при разрушении гема освобождаются ионы железа, оксид углерода (СО) и протопорфирин (вердоглобин, из которого образуется биливердин, восстанавливающийся в билирубин). Билирубин в комплексе с альбумином транспортируется в печень, откуда в составе жёлчи поступает в кишечник, где происходит его превращение в уробилиногены. Превращение гема в билирубин можно наблюдать в гематоме: обусловленный гемом пурпурный цвет медленно переходит через зелёные цвета вердоглобина в жёлтый цвет билирубина.  Рис. 24-15. Обмен гемоглобина и билирубина [16] Метаболизм билирубина. На рис. 24–15 и 24–16 рассмотрены этапы метаболизма билирубина. В организме билирубин образуется не только из гема Hb, но и при распаде гема, входящего в состав миоглобина и цитохромов. Билирубин — жёлчный пигмент красного цвета, находящийся в жёлчи в виде натриевой (растворимой в жёлчи) или кальциевой (нерастворимой в жёлчи) соли — продукт восстановления биливердина, образуется преимущественно в результате нормального и патологического разрушения эритроцитов. В клинической практике различают прямой (конъюгированный, связанный) и непрямой (неконъюгированный, свободный) билирубин. Непрямой билирубин — фракция сывороточного билирубина, не соединившаяся в клетках печени с глюкуроновой кислотой (назван так потому, что реагирует с диазореактивом Эрлиха только после добавления этилового спирта). Прямой билирубин — фракция сывороточного билирубина, соединившаяся в гепатоцитах с глюкуроновой кислотой с образованием диглюкуронида билирубина (назван так потому, что напрямую реагирует с диазореактивом Эрлиха).  Рис. 24-16. Этапы метаболизма билирубина [17] В гепатоцитах происходит конъюгация билирубина с глюкуроновой кислотой и секреция его в жёлчь с помощью механизма активного транспорта. Под влиянием микрофлоры кишечника образуются бесцветные уробилиногены, небольшая часть их всасывается в кишечнике и вновь попадает в печень, а основная часть под действием кишечной микрофлоры окисляется в окрашенные уробилины и удаляется с фекалиями. При патологических состояниях (например, при увеличении количества жёлчных пигментов или заболеваниях печени) уробилиноген может выделяться с мочой. Гипербилирубинемия и желтуха. При увеличении содержания в крови билирубина (гипербилирубинемия) он диффундирует в ткани, окрашивая их в жёлтый цвет. Такое состояние называется желтухой. В зависимости от того, какой тип билирубина присутствует в плазме, гипербилирубинемию можно разделить на неконъюгированную или конъюгированную. Первый вариант наблюдается при усиленном гемолизе (надпечёночная желтуха) или заболеваниях печени (печёночная желтуха): как приобретённых (действие токсических веществ, отравления грибами, гепатиты, цирроз), так и при наследственных ферментопатиях (например, при синдромах Криглера–Найара и Жильбера). Конъюгированная гипербилирубинемия может быть обусловлена обтурацией печёночных или общего жёлчного протоков (подпечёночная желтуха), например камнем или опухолью, а также при некоторых наследственных заболеваниях (например, синдром Дабина–Джонсона), проявляющихся нарушением секреции в жёлчь билирубина и ряда других конъюгированных соединений (например эстрогенов). Конъюгированный билирубин растворим в воде, поэтому он обнаруживается в моче больных конъюгированной гипербилирубинемией. Присутствие в моче билирубина и отсутствие уробилиногена свидетельствует о наличии обтурационной желтухи. При надпечёночной желтухе в моче в больших количествах выявляется уробилиноген, но билирубин, как правило, отсутствует. Гематины. При некоторых условиях гидролиз Hb приводит к образованию гематинов (гемомеланин, или малярийный пигмент и солянокислый гематин). Гемомеланин, или малярийный пигмент появляется в результате жизнедеятельности малярийного паразита, мерозоиты которого проникают в эритроциты и гидролизуют Hb. Пигмент из разрушенных эритроцитов поглощают макрофаги. Чёрный цвет пигмента определяет сероватый цвет органов (селезёнки, печени, головного мозга и др.). Солянокислый гематин — результат взаимодействия ферментов и соляной кислоты желудочного сока с Hb, он окрашивает дно эрозий и язв в коричневый цвет и придаёт рвотным массам при желудочном кровотечении вид «кофейной гущи». |