Структура рынка. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Принципы антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении естественных и искусственных монополий

Скачать 11.12 Mb. Скачать 11.12 Mb.

|

|

Цель и задачи КЭАХДнаправлены прежде всего на решение внутрихозяйственных задач организации для увеличения результативности ее деятельности, а также на повышение эффективности использования ее экономического потенциала: ресурсов; активов; капитала; доходов; расходов и прибыли для наращения стоимости компании, повышения доходности акций акционеров. Основной целью всестороннего и взаимосвязанного управленческого анализа является обеспечение рентабельности использования ресурсов, активов, капитала и устойчивого финансового положения организации. Основные задачи комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности: 1) исследование экономических явлений, факторов и причин, обусловивших положительные и отрицательные отклонения от базы сравнения; 2) объективная оценка эффективности хозяйственной деятельности; 3) научное обоснование бизнес-планов, контроль за ходом их выполнения; 4) выявление внутрихозяйственных резервов, неиспользованных возможностей для роста производства и снижения себестоимости, исследование и обобщение конкретного опыта. Последняя задача является важнейшей в КЭАХД. КЭАХД состоит из четырех базовых направлений деятельности организации: КЭА операционной (производственной) деятельности (КЭАОД); КЭА финансовой деятельности (КЭАФД); КЭА инвестиционной деятельности (КЭАИД); КЭА инновационной деятельности (КЭАИНД). Так, КЭАОД направлен на решение сугубо производственных задач организации, т. е. вопросов текущей производственной деятельности: закупки (приобретения) ресурсов и продажи товаров, работ, услуг; КЭАФД —* на решение вопросов финансирования, оценки финансового состояния организации (текущее и прогнозируемое) и эффективности использования всей совокупности ее финансовых инструментов; КЭАИД — на объективную оценку потребности, целесообразности, масштабности, доходности и безопасности осуществления краткосрочных и долгосрочных инвестиций; КЭАИНД проводится с целью обоснования целесообразности и масштабности осуществления инновационных проектов, а также для оценки эффективности их реализации в практическую деятельность. При разработке системы КЭАХД необходимо также учитывать интересы различных партнерских групп, влияющих на стратегию бизнеса: общество; правительство; акционеры; заимодавцы; поставщики; подрядчики; клиенты; менеджеры; персонал (рис. 1.1). Каждое из четырех направлений хозяйственной деятельности организации состоит из блоков, характеризующих специфику экономического содержания и функционирования предприятия — как системы в целом, так и ее структурных элементов (подсистем), взаимосвязь между ними. Основные принципы КЭАХД: - всесторонность анализа; - наличие единой цели его проведения; - системность (взаимосвязанность) различных аспектов анализа; -согласованность всех направлений анализа и одновременность (синхронность) его проведения Методика КЭАХД должна включать в себя как анализ деятельности организации в целом, так и внутрихозяйственный анализ по данным системного бухгалтерского учета и всей другой информации. Типовая методика КЭА деятельности предприятия охватывает следующие разделы хозяйственной деятельности: - анализ организационно-технического уровня и других условий хозяйственной деятельности; - анализ в управлении деятельностью организации и в системе маркетинга; - анализ и оценка эффективности использования основных производственных фондов; - анализ использования материальных ресурсов; - анализ использования труда и его оплаты; - анализ объема производства и продажи продукции; г - анализ себестоимости продукции и взаимосвязи себестоимости, объема продаж и прибыли; - анализ состава и структуры активов (авансированного капитала); - анализ прибыли и рентабельности продукции; - анализ отдачи активов (деловой активности); - анализ рентабельности активов предприятия, - анализ финансового состояния и платежеспособности организации; - комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности; - комплексный финансовый анализ и рейтинговая оценка эмитентов. Билет 24

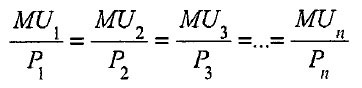

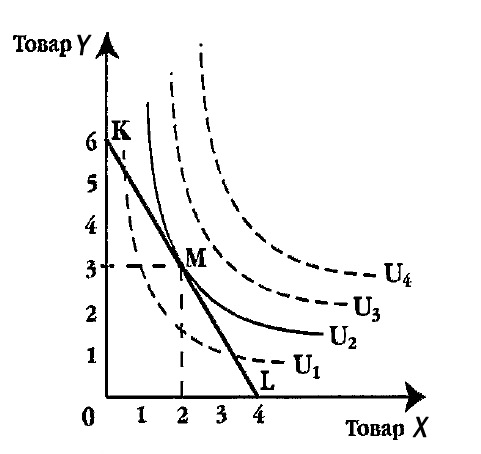

Теория потребительского поведения Потребительское поведение – это процесс формирования спроса отдельного потребителя (индивидуального спроса) на различные товары и услуги. Предъявляя спрос на те или иные блага, потребитель стремится извлечь от их приобретения наибольшую пользу, т.е. максимизировать совокупную полезность. Однако потребитель наталкивается на ограничения, связанные с величиной дохода, которым он располагает, и уровнем рыночных цен. Эти ограничения заставляют потребителя делать выбор между теми или иными благами. Потребительский выбор – это выбор максимизирующий совокупную полезность в условиях ограниченности ресурсов (дохода). Таким образом теория потребительского потребления связана с анализом трех проблем: совокупной полезности, дохода и цен. Рациональное потребительское потребление предполагает, что потребитель максимизирует совокупную полезность в условиях существующего у него бюджетного ограничения. Потребитель находится в состоянии равновесия, если он не может увеличить совокупную полезность, при данной величине своего дохода и существующих ценах, увеличивая или уменьшая покупку одного или другого товара. Предпосылки анализа потребительского поведения: - множественность видов потребления – каждый потребитель стремится иметь множество разнообразных благ; - ненасыщаемость – потребитель стремится приобрести большее количество благ; - транзитивность – постоянство и согласованность вкусов потребителя (если ему безразличен выбор между молоком и кефиром или между кефиром и ряженкой, то ему безразличен и выбор между молоком и ряженкой); - взаимозаменяемость благ – потребитель готов отказаться от какого-то количества благ одного вида, если ему предложат большее количество благ другого вида; - убывающая предельная полезность – с увеличением количества потребляемых благ их предельная полезность снижается. Основные направления теории потребительского поведения Кардиналистическое (от мат. «кардинальное» - количественное число) Ординалистическое (от мат. «ординальное» - порядковое число) Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса основан на представлении о возможности измерения полезности различных благ в гипотетических единицах — ютилах (англ. utility — полезность). Полезность — удовлетворение, которое получает потребитель при потреблении товаров и услуг. Применительно к каждому виду блага различают общую и предельную полезность. Общая полезность (TU) — это удовлетворение, которое индивид получает от потребления товаров или услуг в данном объеме. Функция полезности где QA,QB,...,Qz — объемы потребления благ А, В, ...,Z. Общая полезность индивида обычно увеличивается по мере того, как он потребляет все большее количество некоторого продукта, но, как правило, со все меньшей скоростью. Предельная полезность (MU) — это прирост общей полезности при увеличении объема потребления данного блага на единицу. Предельной полезностью называют дополнительную полезность, полученную от потребления каждой последующей единицы продукции. В сильную жару первый стакан газированной воды будет обладать очень высокой полезностью, второй - меньшей, а пятый может оказаться абсолютно бесполезным. Таким образом, предельная полезность обратно пропорциональна объему потребления. Ценность зависит от степени полезности и степени редкости. Первая определяет высший пункт, до которого предельная полезность может подняться в крайнем случае; вторая -- до какого именно пункта предельная полезность действительно поднимается в конкретном случае. Другими словами, высота предельной полезности определяется двумя факторами: субъективными (потребности) и объективными (количеством благ), которое в рамках рассуждений австрийской школы остается раз и навсегда данным. «Эффект замещения» и «эффект дохода» Предположим, что наш потребитель выбрал некоторый наилучший с его точки зрения набор товаров, доступный при данном уровне дохода. Однако цены не остаются неизменными. Посмотрим, что произойдет в том случае, когда цена на один из товаров снизится, а цены остальных товаров и доход потребителя останутся неизменными. Поскольку цены остальных товаров, входящих в набор, остаются неизменными, они становятся дороже относительно того единственного товара, цена на который упала. Разумно предположить, что наш потребитель будет стремиться замещать относительно подорожавшие товары относительно подешевевшим. Иными словами, снижение цены некоторого товара вызовет рост величины спроса на этот товар со стороны индивидуального потребителя вследствие его относительного удешевления. Значит, под эффектом замещения понимается та часть прироста величины спроса на подешевевший товар, которая образовалась вследствие замены более дорогостоящих благ менее дорогостоящими. Изменение величины спроса может быть связано с воздействием изменения цены на величину реального доход. Происходит это в случае, когда цена на один из товаров набора опять-таки снизилась. Наш потребитель будет по-прежнему способен приобрести товарный набор, который ему кажется наилучшим, но у него останется некоторая сумма денег. Это равносильно реальному увеличению дохода, как если бы он стал получать эту сумму дополнительно (“эффект дохода”). Возникает вопрос, как истратит наш потребитель эту дополнительную сумму? Самый общий ответ состоит в том, что он истратит ее на покупку большего количества так называемых “нормальных товаров” (т. е. товаров, спрос на которые растет при росте доходов). Статическое равновесие потребителя. Динамическое равновесие. Равновесие потребителя (consumerequilibrium) — точка, в которой потребитель максимизирует свою общую полезность или удовлетворение от расходования фиксированного дохода. Равновесие потребителя может быть выражено следующим образом:  где MU — предельная полезность отдельных товаров; P — их цена. Если кривая безразличия показывает, что потребитель хотел бы купить, а бюджетная линия — что потребитель может купить, то в своем единстве они могут ответить на вопрос, как обеспечить максимальное удовлетворение от покупки при ограниченном бюджете. Кривые безразличия и бюджетная линия используются для графической интерпретации ситуации, когда потребитель максимизирует полезность, получаемую им от покупки двух разных благ при имеющемся бюджете. Оптимальный набор потребительских благ должен отвечать двум требованиям: находиться на бюджетной линии; предоставить потребителю наиболее предпочтительное сочетание. Данные условия и их реализация обеспечивают оптимальный выбор точки на бюджетной линии. Для этого необходимо наложить бюджетную линию на карту кривых безразличия, как это показано на графике.  В данном случае прямая KL — это бюджетная линия, а кривые U1, U2, U3, U4 — это кривые безразличия. При имеющемся доходе потребитель, свободно перемещаясь по прямой KL, будет стремиться к точке М (бюджетная линия KL касается кривой безразличия U2), где он получит наибольшую полезность. U2 является наивысшей кривой которую может достичь потребитель при имеющемся доходе. В статических моделях фактор времени явно не учитывается. Они представляют собой как бы мгновенные «фотоснимки» динамических процессов. Сравнение таких мгновенных состояний называют методом сравнительной статики. При этом обычно сравниваются различные равновесные состояния рынка, тогда как сам процесс перехода от одного состояния к другому остается как бы «за кадром». Хотя многие явления не могут моделироваться без учета динамических аспектов, тем не менее относительно более простой аналитический инструментарий сравнительной статики вполне пригоден для описания и исследования многих реальных экономических процессов.

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Под дебиторской понимаютзадолженность других организаций, работников и физических лиц данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и др.). Организации и лица, которые должны, данной организации, называются дебиторами. Кредиторскойназывают задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами. Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность по начисленной заработной плате работникам организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды, в фонды социального назначения и другие подобные начисления называют обязательствами по распределению. Кредиторы, задолженность которым возникла по другим операциям, называют прочими кредиторами. В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности отражаются по их видам. Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а кредиторская - на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». По истечении срока исковой давности дебиторская и кредиторская задолженности подлежат списанию. Общий срок исковой давности установлен в три года (3, ст. 196). Для отдельных видов требований законом могут быть установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Срок исковой давности начинает исчисляться по окончании срока исполнения обязательств, если он определен, или с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства. Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на уменьшение прибыли или-резерва сомнительных долгов. Списание задолженности оформляется приказом руководителя и следующими бухгалтерскими записями: а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счетов 62, 76. б) Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит счетов 62, 76. Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированой. Она должна отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в быток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лег с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. При поступлении средств по ранее списанной дебиторской задолженности дебетуют счета учета денежных средств (50, 51, 52) и кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуют забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на финансовые результаты и оформляется следующими бухгалтерскими записями: Дебет счетов 60, 76 Кредит счета 91. Признание обязательств в бухгалтерском учёте. Виды расчётов между участниками хозяйственных отношений. Обязательства - задолженность предприятия, возникшая вследствие прошлых событий и погашение которой, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предприятия, воплощающих в себе экономические выгоды Обязательство признается, если его оценка может быть достоверно определена и существует вероятность уменьшения экономических выгод в будущем вследствие его погашения Погашение обязательства может осуществляться путем: o уплаты кредитору денежных средств; o отгрузки готовой продукции, товаров или оказания услуг в счет полученного аванса от покупателя или в порядке зачета задолженности; o перевод обязательств в корпоративные права, принадлежащие кредитору (элементы капитала) и т.д. Есть два необходимых условия отражения задолженности как обязательств определенной балансовой категории: возможность достоверной оценки и вероятность уменьшения экономических выгод, расходования активов предприятия в будущей. Срок погашения обязательства - срок, в течение которого должно быть погашено обязательство С целью признания, классификации и оценки в бухгалтерском учете различают: o срок с момента возникновения обязательства до момента погашения; o срок с даты составления финансовой отчетности до даты погашения Формы расчетов: - наличными средствами; - безналичная форма расчетов. Формы безналичных расчетов: 1. Относительно факта свершения сделки (отгрузки продукции, товаров и т.д.) предварительная или авансовая оплата продукции (товаров, работ и услуг); оплата по факту свершения сделки. 2. С точки зрения условий оплаты сделки: акцептная форма расчетов; безакцептная форма расчетов; аккредитивная форма расчетов (предварительное резервирование средств для оплаты сделки);плановые платежи; зачет взаимной задолженности (взаиморасчеты). 3.По используемым платежным средствам: без использования платежных средств (расчет платежными требованиями, поручениями и др.); чековая форма расчетов; вексельная форма расчетов. 4. По источникам средств, привлекаемым для финансирования сделки: за счет собственных средств предприятия (организации); за счет кредитов и других заемных средств; за счет средств клиента (при посреднической деятельности). |