экзамен биология. Сущность жизни. Основные уровни организации и свойства живого. Жизнь

Скачать 0.92 Mb. Скачать 0.92 Mb.

|

|

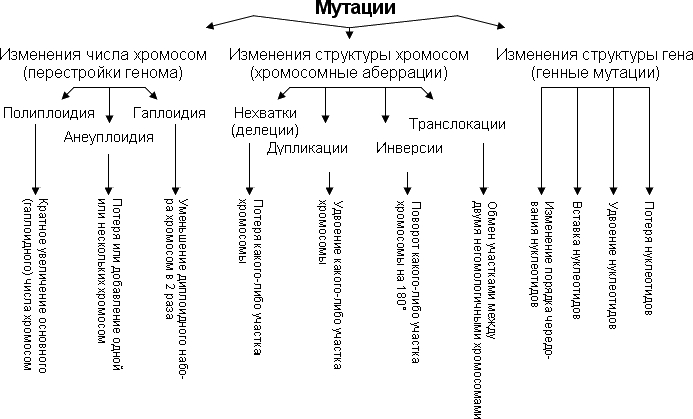

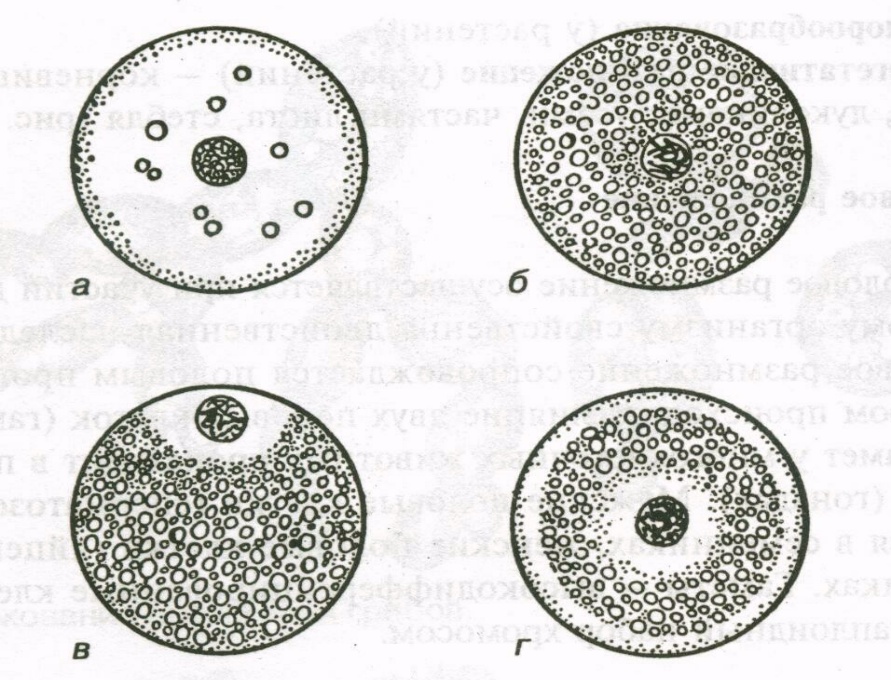

Механизм возникновения геномных мутаций связан с патологией нарушения нормального расхождения хромосом в мейозе, в результате чего образуются аномальные гаметы (по количеству хромосом), после оплодотворения которых возникает гетероплоидные зиготы. Гетреплоидии могут быть как по аутосомам, так и по гетеросомам. Полные трисомии описаны по большому числу хромосом: 8, 9, 13, 14, 18, 21, Х. Аномалии крупных хромосом (1-12) обычно летальны. Трисомии 13 и 18 пар хромосом сублетальны. Достаточная жизнеспособность имеет место только при трисомии по 21, аномалиях половых хромосом и частично аутосомных трисомиях . Трисоми по аутосомам: Трисомия 21 хромосомы – синдром Дауна – наиболее частая хромосомная патология человека. Частота синдрома Дауна среди новорожденных 1:700 – 1:800; зависит от возраста матери и в меньшей мере от возраста отца (в возрасте 45 лет вероятность рождения возрастает 1:12). Случаи полной трисомии – 21 составляет 94-95%. В кариотипе 47 хромосом, при этом лишней является 21 хромосома , на мозаичные формы (47+21/46) приходится примерно 2 %. Характерно: уплощение профиля лица, мышечная гипотония, монголоидый разрез глазных щелей, избыток кожи на шее, разболтанность суставов, деформированные ушные раковины, клинодактилия мизинца, задержка в умственном развитии, рост на 20 см ниже среднего. Дети ласковые, послушные, терпеливые при обучении. Многие люди с СД способны вести самостоятельную жизнь, создавать семьи, но их браки бесплодны. Трисомия по 13 хромосоме – синдром Патау. Частота среди новорожденных 1:7000, соотношение полов 1:1. Характерны множественные пороки развития головного мозга и лица: микроцефальный череп с низким скошенным лбом, переносье запавшее, ушные раковины низко расположенные и деформированные, типичный признак – «заячья губа», «волчья пасть», а также полидактилия, дефекты перегородок сердца. 95% детей умирают в первые недели или месяцы (до 1 года). Трисомия по 18 хромосоме – синдром Эдвардса. Частота встречаемости 1:7000. Соотношение мальчиков и девочек 1:3. Отмечаются множественные врожденные пороки развития лицевой части черепа, сердца, костной системы, половых органов. Дети погибают в раннем возрасте. Трисомия по 17 хромосоме – вызывает «треугольный» рот у новорожденных , отсутствие шеи, дефекты ушей и сердца. Трисомоия по 22 хромосоме – характерна шизофрения. Описаны трисомии по 8 (синдром Варкани), 9, 14 хромосомам. Гетероплоидия по половым хромосомам. Особенно тяжелы моносомии. Синдром Шерешевского-Терненера /СШТ/ (45, ХО) – единственная форма моносомии у человека. Частота встречаемости среди новорожденных 1:2000, 1:5000. Клинически СШТ проявляется в трех направлениях: 1) гипогонадизм, недоразвитие половых органов и вторичных половых признаков. 2) врожденные пороки развития. 3) низкий рост. Синдром трисомии Х – среди новорожденных девочек частота встречаемости 1:1000. Синдром Клайнфельтера XXY– среди новорожденных мальчиков частота 1:500, 1:750. Геномные мутации обнаруживается цитогенетическими методами. Фенотипически проявляется всегда. Хромосомные мутации - крупные перестройки структуры отдельных хромосом. В основе изменения структуры хромосомы, как правило, лежит первоначальное нарушение ее целостности — разрывы, которые сопровождаются различными перестройками, называемыми хромосомными мутациями. Разрывы хромосом происходят закономерно в ходе кроссинговера, когда они сопровождаются обменом соответствующими участками между гомологами. Нарушение кроссинговера, при котором хромосомы обмениваются неравноценным генетическим материалом, приводит к появлению новых групп сцепления. Виды хромосомных мутаций: Делеция – выпадение отдельных участков хромосом. Дупликация - удвоение отдельных участков хромосом.При таких перестройках изменяется число генов в группе сцепления. Разрывы хромосом могут возникать также под влиянием различных мутагенных факторов, главным образом физических (ионизирующего и других видов излучения), некоторых химических соединений, вирусов. Инверсия - поворот участка хрлмлсомы, находящийся между двумя разрывами, на 180°. В зависимости от того, включает ли данный участок область центромеры или нет, различают перицентрические и парацентрические инверсии. Транслокация - утрата клеткой фрагмента хромосомы, отделившегося от нее при разрыве, при очередном митозе, если он не имеет центромеры. Чаще такой фрагмент прикрепляется к одной из хромосом. Транспозиция - присоединение фрагмента к своей же хромосоме, но в новом месте. Таким образом, различные виды инверсий и транслокаций характеризуются изменением локализации генов. Таким образом, изменения хромосомной организации, чаще всего оказывающие неблагоприятное воздействие на жизнеспособность клетки и организма, с определенной вероятностью могут быть перспективными, наследоваться в ряду поколений клеток и организмов и создавать предпосылки для эволюции хромосомной организации наследственного материала.  Проэмбриональный период онтогенеза. Общая характеристика стадий и их биологическое значение. Возможные нарушения проэмбрионального периода онтогенеза человека. Проэмбриональный период, предшествующий образованию зиготы, связан с образованием гамет. Иначе, это гаметогенез (овогенез и сперматогенез). Процессы, характеризующие овогенез, приводят к образованию гаплоидного набора хромосом и образованию сложных структур в цитоплазме. В яйце накапливается р-РНК и и-РНК, идет накопление желтка. От количества желтка и его распределений зависит тип развития онтогенеза. В зависимости от количества желтка различают 4 типа яйцеклеток: Полилецитальные (много желтка); Мезолецитальные (среднее количество желтка); Олиголецитальные (малое количество желтка); Алецитальные (желток почти отсутствует).  Рис. 1. Типы яйцеклеток по распределению желтка: а – алецитальная, б – изолецитальная, в – телолецитальная, г – центролецитальная. По характеру распределения желтка яйцеклетки делятся на 3 типа: Изолецитальные или гомолецитальные (с равномерным распределением желтка по яйцеклетке), по количеству желтка они чаще олиго- или алецитальные. Примеры: яйца иглокожих, низших хордовых, млекопитающих. Телолецитальные (желток сосредоточен на вегетативном полюсе; греч. конец); По содержанию желтка эти яйца чаще всего поли- или мезолецитальные. Примеры: яйца моллюсков, рыб, земноводных, рептилий, птиц. Центролецитальные (желток сосредоточен в центре клетки, а цитоплазма по периферии и внутри ядра). Примеры: яйца насекомых. В гаметогенезе выделяют три стадии. Стадия размножения, Стадия роста Стадия созревания В сперматогенезе четвертая - стадия формирования. Нарушение гаметогенеза Гаметогенез протекает в половых железах, которые являются гормонозависимыми органами. Необходимы половые гормоны и два гормона гипофиза - фолликулостимулирующий и лютеинизирующий. Первый у женщин способствует развитию овоцитов и синтезу эстрогенов. У мужчин способствует созреванию сперматозоидов. Второй у женщин способствует развитию желтого тела после овуляции и синтезу гестагенов. у мужчин стимулируют выработку тестостеронов. Нарушения гаметогенеза связаны с нарушением гормонального статуса организма (опухоли, эндокринные заболевания), при хроническом стрессе, привычных интоксикации. Нарушения гаметогенеза, например нерасхождение отдельных пар хромосом, могут приводить к возникновению хромосомно аномальных гамет. Клеточные механизмы органогенеза: пролиферация клеток, миграция клеток, сортировка клеток, гибель клеток. Элементарные клеточные механизмы онтогенеза В онтогенезе особи происходят сложнейшие преобразования: осуществляется дифференциация частей развивающегося организма, формирование его внешней и внутренней структуры, рост. В основе этих преобразований лежат клеточные и системные механизмы развития. К клеточным механизмам относят размножение, перемещения, избирательную сортировку, дифференцировку, программированную гибель клеток. Пролиферация клеток. Деление клеток (размножение, пролиферация) играет важную роль в процессах онтогенеза. Во-первых, благодаря делению из зиготы, которая соответствует одноклеточной стадии развития, возникает многоклеточный организм. Во-вторых, пролиферация клеток, происходящая после стадии дробления, обеспечивает рост организма. В-третьих, избирательному размножению клеток принадлежит заметная роль в обеспечении морфогенетических процессов. В-четвертых, в постнатальном периоде индивидуального развития благодаря клеточному делению осуществляется обновление многих тканей в процессе жизнедеятельности организма (физиологическая или гомеостатическая регенерация), а также заживление ран, восстановление утраченных органов (репаративная регенерация) Миграция клеток. В процессе развития особи происходят неоднократные перемещения (миграции) отдельных клеток, их групп, клеточных пластов. Особое значение миграция клеток приобретает на стадии гаструляции, приводя к формированию зародышевых листков. В ходе органогенеза этот механизм важен, например, при формировании крупных пищеварительных желез, производных нервного гребня. Сортировка клеток. Механизм сортировки и слипания (адгезии) клеток лежит в основе выделения и объединения клеток одного типа среди всех прочих. В процессе развития клетки «узнают» друг друга и сортируются в зависимости от свойств, т.е. образуют скопления и пласты избирательно, только с определенными клетками. Этот механизм крайне важен при формировании зародышевых листков в ходе гаструляции, образовании структур в органогенезе, осуществлении регенеративных процессов и иммунных реакций в постнатальном развитии. Следует отметить, что перемещаться могут как отдельные клетки, так и целые клеточные пласты. Дифференцировка. Запрограммированный процесс реализации генетически обусловленной программы формирования специализированного фенотипа клеток, отражающего их способность к тем или иным профильным функциям. Гибель клеток. Процесс программированной гибели клеток - апоптоз. Механизм программированной клеточной гибели обеспечивает регуляцию численности клеток, а именно - установление нужного равновесия между процессами пролиферации и гибели клеток, что в одних ситуациях обеспечивает стабильное состояние организма, в других - рост, в-третьих - атрофию тканей и органов. Пороки Формирование пороков происходит преимущественно в период эмбрионального морфогенеза (3-10-я неделя беременности) в результате нарушения процессов размножения, миграции, дифференциации и гибели клеток. Эти процессы происходят на внутриклеточном, экстраклеточном, тканевом, межтканевом, органном и межорганном уровнях. Нарушением размножения клеток объясняют гипоплазию и аплазию органов. Нарушение их миграции лежит в основе гетеротопий. Задержка дифференциации клеток обусловливает незрелость или персистирование эмбриональных структур, а ее полная остановка - аплазию органа или его части. Нарушение физиологической гибели клеток, как и нарушение механизмов адгезии ("склеивание" и срастание эмбриональных структур), лежат в основе многих дизрафий (например, спинномозговых грыж). Классификация пороков Выделяют несколько групп пороков. В зависимости от времени воздействия вредных факторов и объекта поражения выделяют следующие формы пороков развития. Гаметопатии - патологические изменения в половых клетках, произошедшие до оплодотворения и приводящие к спонтанному прерыванию беременности, врожденным порокам развития, наследственным заболеваниям. Бластопатии - это повреждения зиготы в первые 2 недели после оплодотворения вызывающие гибель зародыша, внематочную беременность, пороки развития с нарушением формирования оси зародыша Эмбриопатии - поражения зародыша 15-й день после оплодотворения до 75-й день проявляющиеся пороками развития отдельных органов и систем, прерыванием беременности. Большинство врожденных пороков образуется именно в этот период. Локализация дефекта также зависит от интенсивности повреждающего воздействия. Фетопатии - общее название болезней плода, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов с 11-й недели внутриутробной жизни до начала родов Гетерохронность развития. Критические периоды эмбрионального развития человека, их значение для дальнейшего формирования организма. В эмбриональном периоде отчетливо наблюдается неравномерность развития отдельных частей и органов зародыша (плода): одни органы заметно опережают в развитии другие. Это явление разновременности образования закладок органов и различной интенсивности их развития получило название гетерохронности. Головной конец тела развивается быстрее, чем органы, расположенные позади его. Зачаток верхней конечности развивается быстрее, чем нижней. Структуры спинного мозга и ствола мозга формируются быстрее, чем нейроны полушарий мозга. Изучение гетерохронности развития позволило выявить периоды, когда зародыш наиболее чувствителен к повреждающему действию различных факторов, которые могут нарушать нормальное развитие. Эти периоды получили название критических. Критические периоды для целого организма: Проэмбриональный период. Во время гаметогенеза могут возникать летальные мутации, которые существенно нарушают генный баланс клеток и, как следствие, нарушают нормальное эмбриональное развитие. Нарушение развития может произойти на любой стадии: дробления, гаструляции, гисто- и органогенеза. А это часто является причиной спонтанного прерывания беременности. К летальным мутациям можно отнести полиплоидию, моносомии по аутосомам, наличие в клетках только Y-хромосомы (кариотип 45, Y0). Имплантация – внедрение зародыша (бластоцисты) в слизистую матки. Происходит на 6-7 день после оплодотворения. Протеолитические ферменты, выделяемые трофобластом, растворяют поверхностные клетки эпителия слизистой, и зародыш тем своим полюсом, где располагается эмбриобласт, погружается в возникшее углубление. Через клетки трофобласта зародыш начинает получать питательные вещества из разрушенной слизистой матки. Плацентация – формирование плаценты. У 13-14-дневных зародышей из клеток трофобласта начинает формироваться ворсинчатая оболочка – хорион. Ворсины хориона начинают проникать в слизистую матки. Сначала ворсинки образуются по всей поверхности трофобласта, позднее они сохраняются только в том месте, где формируется плацента. Постепенно плацента увеличивается в размерах и достигает максимального развития к концу пятого месяца. Перинатальный период включает антенатальный (дородовый) и интранатальный (внутриродовый) периоды. Причины перинатальной смерти могут быть обусловлены анатомическим несоответствием размеров плода и малого таза, обвитием пуповины вокруг плода (асфиксия плода), функциональной неспособностью органов плода обеспечить самостоятельное существование вне организма матери. Причины рождения монозиготных и дизиготных близнецов, их генетические и фенотипические особенности. Близнецы как объект генетических исследований. Близнецовый метод – изучение закономерностей наследования признаков в парах монозиготных и дизиготных близнецов. Он позволяет определить соотносительную роль наследственности (генотипа) и среды в проявлении различных признаков, как нормальных, так и патологических. Позволяет выявить наследственный характер признака, определить пенетрантность аллеля, оценить эффективность действия на организм некоторых внешних факторов (лекарственных препаратов, обучения, воспитания). Суть метода заключается в сравнении проявления признака в разных группах близнецов при учете сходства или различия их генотипов Близнецы - потомство, состоящее из одновременно родившихся особей у одноплодных млекопитающих (человека и животных). Монозиготные близнецы развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки и имеют 100% общих генов, т.е. выявляемые между ними различия не связаны с наследственным фактором. Дизиготные близнецы развиваются из разных яйцеклеток, оплодотворенных разными спермиями. Они имеют 50% общих генов, как обычные сибсы, но, благодаря одновременному рождению и совместному воспитанию имеют общие средовые факторы, следовательно, степень их различия определяется степенью несходства генотипов. Результатом сравнения этих двух групп близнецов является расчет показателей соответствия (конкордантности) и несоответствия (дискордантности), а также вычисление частоты возникновения заболевания /признака в каждой группе близнецов. Так как монозиготные близнецы имеют одинаковый генотип, признак развивается у обоих близнецов, то конкордантность их выше, чем у дизиготных. Сравнение монозиготных близнецов, воспитывающихся в разных условиях, позволяет выявить признаки, в формировании которых существенная роль принадлежит факторам среды, по эти признакам между близнецами наблюдается дискордантность, т.е. различия. Для оценки ли наследственности и среды в развитии того или иного признака используют формулу Хольцингера:  Е=100-Н Е=100-НКМБ-конкордантность монозиготных близнецов КДБ-конкордантность дизиготных близнецов Н – роль наследственности, Е – роль среды Трудности близнецового метода связаны с низкой рождаемостью близнецов в популяциях (1:86 – 1:88), с идентификацией монозиготности близнецов, что важно для достоверности выводов. Метод используется для изучения наследственности и изменчивости у человека, для определения соотносительной роли наследственности и среды в формировании различных признаков, как нормальных, так и патологических, оценить эффективность действия на организм некоторых внешних факторов и изучения предрасположенности к различным заболеваниям: ИБС, язвенная болезнь, ревматизм, инфекционные болезни, опухолей. Аномалии, пороки развития, уродства. Классификация врожденных пороков развития. Понятие о фенокопиях. Аномалия развития – отклонение от нормы в ходе эмбрионального развития, не приводящее в дальнейшем к нарушению жизнеспособности организма. Пороки развития – отклонение от нормы в ходе эмбрионального развития, приводящее в дальнейшем к нарушению жизнеспособности организма Уродство – порок развития, приводящий к обезображиванию части или всего тела; обнаруживается уже при наружном осмотре. Выделяют несколько групп пороков. В зависимости от времени воздействия вредных факторов и объекта поражения выделяют следующие формы пороков развития: Гаметопатии — патологические изменения в половых клетках, произошедшие до оплодотворения и приводящие к спонтанному прерыванию беременности, врожденным порокам развития, наследственным заболеваниям. Это наследственно обусловленные врожденные пороки, в основе которых лежат спорадические мутации в половых клетках родителей или унаследованные мутации у более отдаленных предков. Бластопатии — это повреждения зиготы в первые 2 недели после оплодотворения (до момента завершения дифференциации зародышевых листков и начала маточноплацентарного кровообращения), вызывающие гибель зародыша, внематочную беременность, пороки развития с нарушением формирования оси зародыша (симметричные, асимметричные и неполностью разделившиеся близнецы, циклопия, аплазия почек и др.). Эмбриопатии — поражения зародыша от момента прикрепления его к стенке матки (15й день после оплодотворения) до сформирования плаценты (75й день внутриутробной жизни), проявляющиеся пороками развития отдельных органов и систем, прерыванием беременности. Поскольку в эмбриональный период происходит формирование основных морфологических структур органов, то естественно, что большинство врожденных по роков образуется именно в этот период. Фетопатии — общее название болезней плода, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов с 11й недели внутриутробной жизни до начала родов. Важнейшая роль в формировании фетопатии принадлежит состоянию плацентарного комплекса. Признаками фетопатии становятся: Задержка внутриутробного развития; Врожденные пороки в результате обратного развития зародышевых структур (кишечный свищ, открытые артериальный проток или овальное окно) или эмбриональных щелей (расщелины губы, неба, позвоночника, уретры); Сохранение первоначального расположения органов (крипторхизм); Гипоплазии и дисплазии отдельных органов и тканей (дисплазия почек, микроцефалия, гидроцефалия и др.); Избыточное разрастание соединительной и других тканей при инфекциях (ка таракта и др.); Врожденные болезни (гемолитическая болезнь новорожденных, гепатиты, циррозы, пневмонии, миокардиты, энцефалиты и др.). Фетопатии нередко приводят к преждевременным родам, асфиксии при рождении, метаболическим и другим нарушениям адаптации новорожденных к внеутробной жизни и являются наиболее частыми причинами неонатальных болезней и смертности.

Фенокопия – изменение фенотипа сходное с последствиями генетических нарушений, но вызванное влиянием факторов среды. Распространенная причина фенокопий у млекопитающих — действие на беременных тератогенов различной природы, нарушающих эмбриональное развитие плода (генотип его при этом не затрагивается). При фенокопиях изменённый под действием внешних факторов признак копирует признаки другого генотипа (например, у человека приём алкоголя во время беременности приводит к комплексу нарушений, которые до некоторой степени могут копировать симптомы болезни Дауна). Термин «фенокопия» употребляется в том случае, если рассматриваются «дикий» и мутантный генотипы. Корректное применение термина «фенокопия» предполагает, что для одного генотипа данный результат считается нормальным, а для другого – аномальным. Фенокопии – это, в сущности, морфозы и тераты. Они не наследуются, но наследуется предрасположенность к образованию фенокопий. Биологические, природно-климатические и социальные факторы, оказывающие влияние на продолжительность жизни человека. Продолжительность жизни у разных видов неодинакова. Диапазон - от нескольких минут (у бактерий) до нескольких тысячелетий (дубы, баобабы, секвойи). Французский ученый Жорж Бюфон обнаружил связь между продолжительностью жизни и периодом роста: продолжительность жизни в 5 – 8 раз превышает длительность периода роста. Так, собака растет 2 года, живет 10-15 лет, корова растет 4 года, живет 20 лет, верблюд - 8 и 40 лет. Человек растет 17-18 лет, значит, продолжительность жизни у человека должна быть от 90 до 140 лет. Факторы, влияющие на продолжительность жизни Биологические – это генотип. Имеют значение тип высшей нервной деятельности, половая принадлежность. Однояйцевые близнецы живут у женщин – 73, у мужчин – 61 год. Природно-климатические. Социальные. – Это ведущие факторы (питание, режим труда и отдыха, медицинское обслуживание).

Понятие о хронологическом и биологическом возрасте. Физиологическое и преждевременное старение. Хронологический возраст (календарный, паспортный) определяется интервалом времени с момента рождения. Биологический возраст – совокупность показателей состояния индивида, по сравнению с соответствующими показателями здоровых людей этого же возраста данной эпохи, этноса, географических условий проживания. Выяснение взаимосвязи между хронологическим и биологическим возрастом интересно не только с общебиологической, но медицинской точки зрения. Любой из периодов постнатального онтогенеза человека (грудной, юношеский, зрелый или старческий возраст) характеризуется определенными морфофизиологическими особенностями, формирование которых является результатом взаимодействия двух факторов – генотипа организма и среды. Однако индивидуальные различия в процессах роста и развития, функционирования систем органов, старения организма могут варьировать в широких пределах. Особенно сильно эти различия проявляются в периоды активного роста (например, первые месяцы жизни, дошкольный период, в период полового созревания), когда за сравнительно короткий период времени происходят существенные морфологические изменения в организме. Основными критериями биологического возраста человека являются: Зубная зрелость – прорезывания молочных и постоянных зубов. Скелетная зрелость – порядок и сроки окостенения скелета. Половая зрелость – время и степень развития вторичных половых признаков. Как дополнительные, используются различные функциональные показатели систем органов (сердечно-сосудистой, органов чувств, мышечной системы) и крови. Сопоставление индивидуальных показателей конкретного организма с групповыми показателями (показатели нормы) позволяет сделать вывод о соответствии хронологического и биологического возраста. В случаях несоответствия, например, хронологический возраст превышает биологический, необходимо выявить причину (или причины). Физиологическое старение Физиологические изменения, которые происходят в теле человека с возрастом, в первую очередь выражаются в снижении биологических функций и способности приспосабливаться к метаболическому стрессу. Эти физиологические изменения обычно сопровождаются психологическими и поведенческими изменениями. Собственно биологические аспекты старения включают не только изменения, вызванные старением, но и ухудшение общего состояния здоровья. Человек в позднем возрасте характеризуется большей уязвимостью к болезням, многие из которых связаны со снижением эффективности иммунной системы в пожилом возрасте. Так называемые болезни пожилого возраста, таким образом, являются комбинацией симптомов старения и болезней, против которых организм более не в силах бороться. Например, молодой человек может быстро оправиться от пневмонии, тогда как для человека пожилого возраста она может легко стать смертельной. Снижается эффективность работы многих органов (сердце, почки, мозг, лёгкие). Частично это снижение является результатом потери клеток этих органов и снижения возможностей их восстановления в чрезвычайных случаях. Кроме того, клетки пожилого человека не всегда в состоянии выполнять свои функции так же эффективно. Преждевременное(ускоренное) старение Характерной чертой преждевременного старения является более выраженное ограничение приспособительных возможностей организма, которые, однако, снижаются и в ходе нормального, физиологического старения. Это, в конечном счете, может привести к резкому сокращению резервных возможностей функционирования органов и систем организма. При преждевременном старении некоторые структурные и функциональные возрастные изменения не только ускоряются, но порой приобретают характер, противоположный наблюдаемому при физиологическом старении. Смерть как заключительный этап онтогенеза. Виды смерти в зависимости от причин возникновения. Клиническая и биологическая смерть. Реанимация. Смерть (гибель) — прекращение, остановка жизнедеятельности организма. Смерть клиническая – обратимый этап умирания; состояние характеризуется полным отсутствием внешних признаков жизни: прекращается деятельность сердца и дыхания, угнетаются функции центральной нервной системы, однако в тканях ещё происходят реакции метаболизма. При этом гипоксия (кислородное голодание) не вызывает необратимых изменений в наиболее к ней чувствительных органах и системах. Данный период терминального состояния, за исключением редких и казуистических случаев, в среднем продолжается не более 3-4 минут, максимум 5-6 минут (при исходно пониженной или нормальной температуре тела). Признаки клинической смерти: Кома Апноэ Асистолия. Данная триада касается раннего периода клинической смерти (когда с момента асистолии прошло несколько минут), и не распространяется на те случаи, когда уже имеются отчетливые признаки биологической смерти. Чем короче период между констатацией клинической смерти и началом проведения реанимационных мероприятий, тем больше шансов на жизнь у больного, поэтому диагностика и лечение проводится параллельно. Кома диагностируется на основании отсутствия сознания и по расширенным зрачкам, не реагирующим на свет. Апноэ регистрируется визуально, по отсутствию дыхательных движений грудной клетки. Асистолия регистрируется по отсутствию пульса на 2 сонных артериях. Перед определением пульса рекомендуется провести пострадавшему искусственную вентиляцию лёгких. Смерть биологическая – необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях организма. Под необратимым прекращением обычно понимается «необратимое в рамках современных медицинских технологий» прекращение процессов. Со временем меняются возможности медицины по реанимации умерших пациентов, вследствие чего граница смерти отодвигается в будущее. К ранним признакам биологической смерти относятся: Отсутствие реакции глаза на раздражение (надавливание) Помутнение роговицы, образование треугольников высыхания (пятен Лярше). Появление симптома «кошачьего глаза»: при боковом сдавлении глазного яблока зрачок трансформируется в вертикальную веретенообразную щель, похожую на кошачий зрачок. В дальнейшем обнаруживаются трупные пятна с локализацией в отлогих мест ах тела, затем возникает трупное окоченение, затем трупное расслабление, трупное разложение. Трупное окоченение и трупное разложение обычно начинаются с мышц лица, верхних конечностей. Время появления и продолжительность этих признаков зависят от исходного фона, температуры и влажности окружающей среды, причины развития необратимых перемен в организме. Биологическая смерть субъекта не означает одномоментную биологическую смерть тканей и органов, составляющих его организм. Время до смерти тканей, составляющих тело человека, в основном определяется их способностью выживать в условиях гипоксии и аноксии. У разных тканей и органов эта способность различна. Наиболее короткое время жизни в условиях аноксии наблюдается у ткани головного мозга, если более точно, у коры головного мозга и подкорковых структур. Стволовые отделы и спинной мозг имеют большую сопротивляемость, вернее устойчивость к аноксии. С явлением переживаемости органов и тканей тела человека связана возможность трансплантации их и чем в более ранние сроки после наступления биологической смерти изымаются органы для трансплантации, чем более жизнеспособными они являются, тем больше вероятность их успешного дальнейшего функционирования в новом организме. Реанимация - Оживление организма в период клинической смерти. Пограничное состояние между жизнью и смертью, при котором необходимо проводить реанимацию в медицинской практике носит названием терминальное состояние. Реанимационные мероприятия направлены на выведения человека из терминального состояния. Канцерогенез. Теории канцерогенеза. Понятие о доброкачественных и злокачественных опухолях, их основные свойства. Канцерогенез — сложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли. (син. онкогенез). Из всех предложенных до ныне теорий канцерогенеза, мутационная теория заслуживает наибольшего внимания. Согласно этой теории, опухоли являются генетическими заболеваниями, патогенетическим субстратом которых является повреждение генетического материала клетки (точечные мутации, хромосомные аберрации и т. п.). Повреждение специфических участков ДНК приводит к нарушению механизмов контроля за пролиферацией и дифференцировкой клеток и в конце концов к возникновению опухоли. Выделяют следующие стадии формирования опухоли Гиперплазия ткани Доброкачественная опухоль Дисплазия Рак in situ(преинвазивный)- злокачественная опухоль на начальных стадиях развития Инвазивный рак Вторая стадия (формирование доброкачественной опухоли) может отсутствовать. Рак in situ прорастает базальную мембрану . Опухолевые клетки разрушают и замещают собой предсуществующий эпителий. В дальнейшем раковые клетки врастают в лимфатические и кровеносные сосуды с последующим переносом опухолевых клеток и образованием метастазов. Существует несколько теорий возникновения новообразований; сущность их сводится к следующему: Теория раздражения (выдвинутая в 1863 г. Р. Вирховым): опухоли возникают вследствие длительного хронического раздражения (механического, химического, термического, эндокринного, нейрогенного и т. д.); примеры: развитие рака верхней челюсти под влиянием зубных протезов и их кламмеров или хронического гайморита; развитие рака челюсти на почве длительно протекающего хронического банального остеомиелита или гранулирующего периодонтита, актиномикоза, туберкулеза и т. д. Эмбриональная теория Конгейма: опухоли возникают из зародышевых клеток или их скопления, которые могут развиваться (в различных участках эмбриона) в избыточном количестве, в большем, чем нужно для постройки части органа. Некоторые оставшиеся неупотребленными клетки могут со временем превратиться в источник опухолевого роста. Происходит это под влиянием внутренних или внешних раздражающих факторов. Примеры: развитие рака из слюнной железы, расположенной случайно в толще одной из миндалин; развитие рака челюсти из эпителиальных клеток Маляссэ. Инфекционно-вирусогенетическая теория. К настоящему времени описано уже свыше ста вирусов, являющихся бесспорно онкогенными (способными вызвать опухоли у различных животных). Они делятся на две группы: содержащие РНК и содержащие ДНК. Особенности онковирусов: Способны стимулировать рост клеток, в которых они размножаются; Обладают некоторым тропизмом к определенным тканям, например — эпителию; Оставаясь в латентном состоянии, действуют синергически (совместно) с канцерогенными веществами, вызывая наиболее злокачественные опухоли; Внедряясь в клетку, онковирус изменяет ее генетически, чем и обусловливается его онкогенность. Каждая из перечисленных теорий в определенной мере объясняет этиологию и патогенез онкообразований; однако, эта проблема еще окончательно не решена. Вероятнее всего онкологический процесс полиэтиологичен и поэтому нуждается в дальнейшем изучении. Злока́чественное новообразова́ние — заболевание, характеризующееся появлением бесконтрольно делящихся клеток, способных к инвазии в прилежащие ткани и метастазированию в отдаленные органы. Болезнь связана с нарушением пролиферации и дифференцировки клеток вследствие генетических нарушений. Опухоли — патологические образования, возникающие вследствие нарушения механизмов контроля деления, роста и дифференцировки клеток. Злокачественная опухоль — это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной». Злокачественная опухоль состоит из злокачественных клеток. Часто любую злокачественную опухоль неправильно называют раком (который является лишь частным случаем злокачественной опухоли). Опухоли доброкачественные— патологические образования, возникающие вследствие нарушения механизмов контроля деления, роста и дифференцировки клеток. Свойства опухолей : Автономность (независимость от организма): опухоль возникает тогда, когда 1 или несколько клеток выходят из-под контроля организма и начинают ускоренно делиться. При этом ни нервная, ни эндокринная (железы внутренней секреции), ни иммунная система (лейкоциты) справиться с ними не могут. Сам процесс выхода клеток из-под контроля организма называется «опухолевой трансформацией». Полиморфизм (разнообразие) клеток: в структуре опухоли могут быть разнородные по строению клетки. Атипия (необычность) клеток: опухолевые клетки отличаются по внешнему виду от клеток ткани, в которой развилась опухоль. Если опухоль растет быстро, она в основном состоит из неспециализированных клеток (иногда при очень быстром росте даже невозможно определить ткань-источник опухолевого роста). Если же медленно, ее клетки становятся похожи на нормальные и могут выполнять часть их функций. Биологические ритмы. Медицинское значение хронобиологии. Все живые организмы наряду с пространственной организацией имеют временную характеристику. Деятельность всех систем организма представлена в виде отдельных замкнутых циклов, например, дыхание: вдох – выдох, 12-14 раз в минуту; сердечный цикл: систола – диастола, 0,8 секунд; перистальтика желудка: одно сокращение длится от нескольких десятков минут до 1-1,5 часов. Установлено, что ритмичность протекания многих функций организма находится в тесной связи с колебаниями во внешней среде: смена дня и ночи, времена года, изменение солнечной активности, вращение луны и т.д. Биоритмы - ритмичность протекания процессов жизнедеятельности в живых организмах. Наука, занимающаяся изучением биоритмов, называется хронобиология. Классификация биоритмов По частоте возникновения ритма: ритмы высокой частоты (от долей секунды до 30 минут), ритмы средней частоты (30 минут – 28 часов), мезоритмы (28 часов – 6 дней), макроритмы (20дней – 1 год), мегаритмы (10 лет – несколько десятков лет). По уровню организации биосистемы: клеточные (химические реакции), органнные ритмы, организменные, популяционные. С точки зрения взаимодействия организма с окружающей средой: физиологические (рабочие) – колебания, отражающие деятельность отдельных систем организма (сокращение сердца, дыхание, перистальтика и т.п.), адаптивные (собственно биоритмы) – колебания с периодами, близкими к основным геофизическим циклам, направлены на приспособление к периодически изменяющимся условиям среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||