экзамен биология. Сущность жизни. Основные уровни организации и свойства живого. Жизнь

Скачать 0.92 Mb. Скачать 0.92 Mb.

|

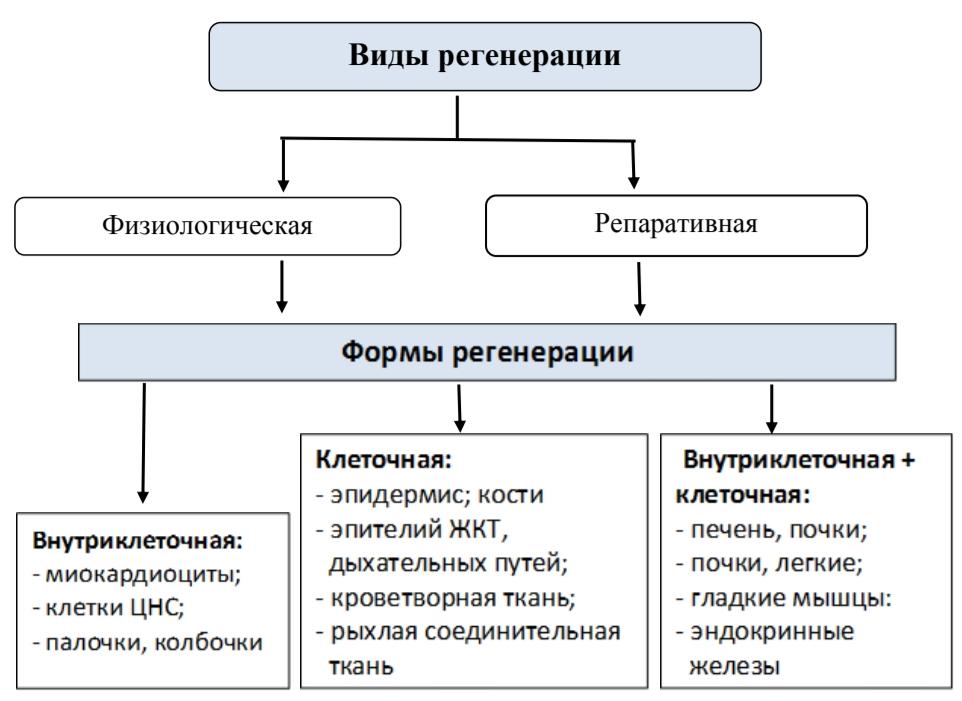

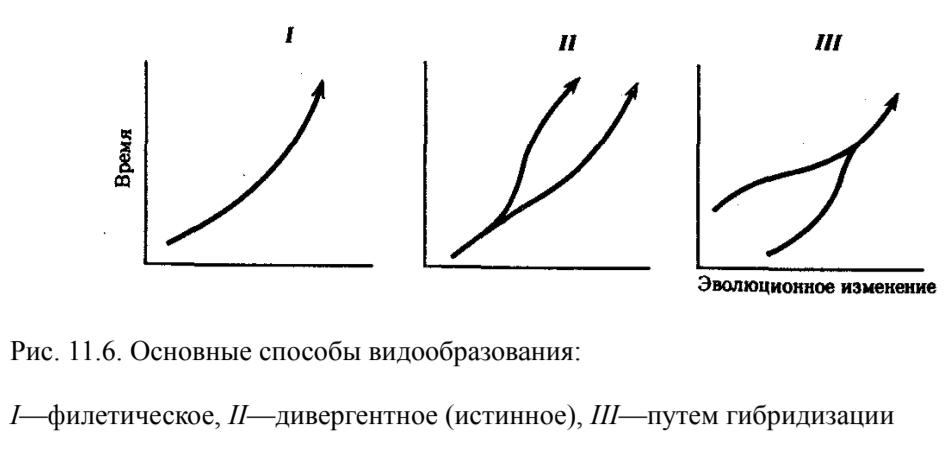

Адаптивные биоритмы подразделяются на:суточные; лунные; годичные (сезонные); приливно-отливные; солнечные. Медицинское значение хронобиологии Суточные ритмы должны учитываться при назначении сильнодействующих лекарств. Одна и та же доза в разное время суток действует по-разному. Например, оптимальное время приема аспирина в 8 часов утра, т.к. при этом его отрицательное влияние на желудок минимально. Анальгин при зубной боли желательно принимать в 15 часов дня, т.к. в этом случае он действует в три раза дольше. Гормоны кортикостероиды при лечении бронхиальной астмы следует назначать в 8 и 15 часов. Время суток и дни месяца надо учитывать при проведении плановых операций, т.к. длительность кровотечения разная. Циркадные ритмы следует учитывать при направлении больных на санаторно-курортное лечение. Сезонные ритмы принимаются во внимание при лечении хронических больных: весной и осенью необходимо проводить профилактическое лечение. Суточные ритмы учитываются при составлении режима труда и отдыха для людей ряда профессий: летчики, космонавты и т.п. Структурный гомеостаз. Проявление структурного гомеостаза на клеточном, тканевом, органном и организменном уровне. Структурный гомеостаз направлен обновление или восстановление субклеточных и клеточных структур, которые были утрачены в процессе нормальной жизнедеятельности организма или в результате воздействия различных факторов среды. В этом процессе основную роль играют механизмы регенерации. Регенерация в широком смысле слова – это и нормальное обновление органов и тканей, и восстановление утраченного, и ликвидация повреждений, и, наконец, реконструкция (воссоздание) органа. С биологической точки зрения регенерация представляет собой приспособительный процесс, возникший в ходе эволюции и свойственный всему живому. Способность восстанавливать поврежденные структуры организма в значительной степени повышает жизнеспособность любого вида. В идеальном варианте должна восстановиться не только клеточная структура ткани или органа, но и их функция. Все ткани и органы млекопитающих обладают способностью к регенерации, различия заключаются только ее формах. Внутриклеточная регенерация является универсальной, поскольку характерна для всех тканей, и осуществляется за счет гиперплазии или гипертрофии. Для осуществления клеточной регенерации организм обладает следующими возможностями: Образование новых клеток из регионарных стволовых клеток; Временная дедифференцировка клеток в ответ на регенеративный стимул, когда дифференцированные клетки утрачивают признаки специализации, а затем снова дифференцируются в тот же клеточный тип; Метаплазия – превращение в клетки другого типа: например, хондроцит трансформируется в миоцит или наоборот. В  регуляции процессов регенерации основную роль играют биологически активные вещества – гормоны, поэтины, специфические факторы роста, кейлоны и др. Особенности биологической эволюции. Понятие о микро- и макроэволюции. Методы изучения эволюционного процесса Особенности биологической эволюции человека: Эволюция живых организмов - процесс исторических преобразований всех уровней организации биологических систем – от молекулярного до биосферного. Эволюция является неизбежным следствием, вытекающим из основных свойств организмов – размножения и редупликации аппарата наследственности. В постоянно изменяющихся внешних условиях эти процессы неизбежно сопровождаются возникновением различных изменений – «мутаций», так как устойчивость любой системы имеет свои пределы. Мутация – это всеобщее свойство живых организмов, лежащее в основе эволюции и селекции всех форм жизни и заключающееся во внезапно возникающем изменении генетической информации. Когда мутация происходит в отдельном гене, то говорят о «генных мутациях». При изменении структуры хромосом (или их числа), речь идет о «хромосомных мутациях». Все генетическое разнообразие людей является следствием мутаций. Наличие наследственных вариаций строения и функций организмов при борьбе за существование ведет к возникновению так называемого «естественного отбора» – преимущественного выживания и преимущественного оставления потомства теми организмами, которые оказываются лучше приспособленными к существованию в данных условиях среды обитания. Результатом действия естественного отбора является «приспособительная эволюция» организмов. Можно сказать, что эволюция есть форма существования организмов в изменяющейся внешней среде. Эволюционные изменения разных уровней иерархической организации живых систем (молекулярного – организменного – популяционного) взаимосвязаны, но их связи не имеют простого и однозначного характера, поскольку допускают определенную степень независимости и специфику преобразований разных уровней. Естественный отбор непосредственно воздействует на фенотипы целостных организмов в популяциях данного вида. Адаптивные преимущества определенных фенотипов повышают шансы на их выживание и оставление ими потомства по сравнению с хуже приспособленными вариантами. Это приводит к преимущественному воспроизведению соответствующих генотипов и, как следствие, к распространению в популяции комплексов генов («генетических типов»), обусловливающих развитие адаптивных фенотипических признаков. Результатом этого являются направленные преобразования генофондов популяций, которые представляют собой основное содержание эволюционных процессов. При изоляции друг от друга разных популяций накопление в их генофондах различных изменений может привести к обособлению независимых филетических линий, что приводит в конечном итоге к невозможности обмена генетической информацией между ними и тем самым к обособлению изолированных популяций друг от друга в качестве новых видов, т. е. к возникновению самостоятельных видов, различия между которыми первоначально не имеют приспособительного характера. Многие поколения предков человека прошли большой эволюционный путь длиною в миллионы лет. Эволюция человека, которая началась из глубин животного мира, оставила в человеке следы животных, которые нужно сохранять, чтобы была обеспечена биологическая устойчивость вида человека. Микроэволюция — это распространение в популяции малых изменений в частотах аллелей на протяжении нескольких поколений; эволюционные изменения на внутривидовом уровне. Такие изменения происходят из-за следующих процессов: мутации, естественный отбор, искусственный отбор, перенос генов и дрейф генов. Эти изменения приводят к дивергенциипопуляций внутри вида, и, в конечном итоге, к видообразованию. Макроэволюция органического мира — это процесс формирования крупных систематических единиц: из видов — новых родов, из родов — новых семейств и т. д. В основе макроэволюции лежат те же движущие силы, что и в основе микроэволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор и репродуктивная изоляция. Так же, как имикроэволюция, макроэволюция имеет дивергентный характер Методы эволюционных исследований. Геологические и палеонтологические методы исследования связаны с изучением истории Земли, сменами флор и фаун в разные геологические эпохи. Как никакие другие, они позволяют произвести реконструкцию исторического развития живого на Земле. Биологические методы до самого недавнего времени оставались главными средствами, благодаря которым удавалось установить механизмы и факторы эволюции организмов, определить эволюционные связи между ними. Молекулярно-генетические методы являются ключевыми в современных эволюционных исследованиях. Считается, что развитие эволюционной теории определяется насыщением её генетическими идеями и методами. Кроме того, эти методы дают возможность чётко и однозначно определить родственные связи между организмами, изучить эволюционные процессы на молекулярном уровне. Биогеографические методы основаны на изучении закономерностей географического распределения животных и растений на Земле, которые определяются историческими факторами. Например, зоологам давно известно, что в южной части Австралии и в Южной Америке обитают самые древние виды млекопитающих из ныне живущих (подумайте, о каких видах зверей идёт речь), эволюционно молодые населяет Северную Евразию и Северную Америку, а в тропических экваториальных зонах Земли представлена средняя по возрасту фауна млекопитающих. Поскольку любые процессы протекают не только во времени, но и в пространстве, то исследования биогеографов (возникновение биогеографических областей, распределение видов по поверхности Земли, формирование островных фаун) дают очень ценную информацию и эволюционнистам. Экологических методы исследований. Согласно дарвинизму, эволюция — процесс возникновения различных приспособлений, которые вырабатываются в процессе взаимодействия организмов с окружающей средой и закрепляются генетически. Кроме того, биологическая эволюция —не только историческое развитие организмов: образование новых видов, родов, семейств и таксонов ещё более высокого уровня, но и эволюция экосистем и биосферы. Изучать эти процессы можно только методами экологии. Биологический вид – качественный этап эволюции. Структура и основные критерии выделения вида. Строгого определения вида не разработано. Обычно вид- совокупность популяций особей, способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства, населяющих определенный ареал и обладающих рядом общих морфофизиологических признаков. Наиболее важным критерием вида является его генетическая (репродуктивная) изоляция и генетическая устойчивость в природных условиях, приводящая к независимости эволюционной судьбы. Вид – это и систематическая единица (таксон), и так группировка, в которой отдельные особи существуют реально. Таксоны надвидового ранга (отряд, семейство) не являются ареной реальной жизни организмов, они отражают результаты предшествующих этапов исторического развития живой природы. В эволюционный процесс вовлекаются популяции, завершается же микроэволюция образованием нового вида, поэтому популяцию считают элементарной эволюционной единицей, а вид расценивают как качественный этап эволюции, который фиксирует достигнутый в процессе микроэволюции результат Один вид можно отделить от другого по пяти основным признакам. Морфологический критерий позволяет различать разные виды по внешним и внутренним признакам. Физиолого-биохимический критерий фиксирует неодинаковость химических свойств и физиологических процессов разных видов. Географический критерий свидетельствует, что каждый вид обладает своим ареалом. Экологический позволяет различать виды по комплексу абиотических и биологических условий, в которых они сформировались, приспособились к жизни. Репродуктивный критерий обуславливает репродуктивную изоляцию вида от других, даже близкородственных. Нередко выделяют и другие критерии вида: цитологический (хромосомный) и другие. Каждый вид представляет собой генетически замкнутую систему, репродуктивную изолированную от других видов. В связи с неодинаковыми условиями среды особи одного вида в пределах ареала распадаются на более мелкие единицы —популяции. Реально вид существует именно в виде популяций. Структура вида: Полувид — географическая или экологическая раса, которая почти достигла состояния “молодого вида”, характеризующаяся достаточной морфофизиологической, географической, экологической, а в ряде случаев и репродуктивной особенностями; Подвиды — территориально разобщенные географические расы, приспособленные к определенному местообитанию и отличающиеся морфофизиологическими признаками (например, ель обыкновенная образует европейскую, финскую и сибирскую расы, или подвиды; обыкновенная белка на территории СССР имеет более 20 подвидов, отличающихся окраской, размерами и качеством меха); Экотипы — экологические расы, приспособленные к тем или иным условиям и имеющие свои морфофизиологические признаки (например, выделяют лесную и парковую расу черного дрозда, экотипы растений кислых и щелочных почв и т. п.); Популяция — относительно обособленная на определенной территории группа свободноскрещивающихся особей, способная длительное время существовать, воспроизводиться, эволюционировать; популяции вида возникают в результате естественного отбора. Каждая популяция также имеет свою внутреннюю структуру. Пути и способы видообразования Видообразование — процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени. П  роцесс образования видов осуществляется в результате взаимодействия элементарных эволюционных факторов. Видообразование в типичных случаях заключается в разделении первоначально единого вида на два или более новых. Это связано с возникновением межпопуляционных изоляционных барьеров и углублением различий между генофондами популяций под действием естественного отбора вплоть до генетической изоляции. Такой процесс, ведущий к увеличению количества видов, называют дивергентным или истинным видообразованием. Выделяют также филетическое видообразование. Оно заключается в постепенном превращении во времени одного вида в другой. Этот способ наблюдается, если изменения условий захватывают весь ареал. Известны примеры видообразования путем гибридизации. Перечисленные способы видообразования схематически изображены на рис. 11.6. Существуют аллопатрический и симпатрический пути образования видов. При аллопатрическом видообразовании, называемом также географическим, препятствия к скрещиванию первично обусловлены пространственным разобщением популяций. Генетическая изоляция развивается вторично. Так, некогда в Австралии существовал один вид попугайчиков рода Pachycephala. В условиях засушливого периода единый ареал разделился на западную и восточную зоны. Со временем особи двух популяций приобрели морфофизиологические различия, которые сделали невозможным скрещивание, когда ареал вновь стал общим. Произошло образование из одного предкового вида двух новых. При симпатрическом видообразовании новый вид образуется внутри ареала исходного вида. С самого начала изоляция является генетической. Такое положение создается в результате полиплоидии вследствие нарушений нормального хода мейоза, при крупных хромосомных перестройках или межвидовой гибридизации. Аллопатрическое видообразование происходит медленно и дает виды, как правило, отличающиеся по морфофизиологическому критерию от вида-родоначальника. Симпатрический путь относительно быстрый и дает виды, близкие к исходному по морфофизиологическим показателям. Большинство видов, особенно животных, возникают аллопатрическим путем. Симпатрическое видообразование на основе полиплоидии характерно для растений. Так, разные виды пшениц составляют ряд с наборами 14, 28, 42 хромосомы. В клетках дикого хлопчатника 26 хромосом, культурного — 52. Культурная слива возникла путем гибридизации терна с алычой. Примером гибридогенного вида является рябинокизильник, распространенный в лесах центральной Сибири. Симпатрический путь видообразования у паразитов часто связан с освоением популяцией новых хозяев. Анализ генного состава и межхромосомных различий между человеком и человекообразными обезьянами дает повод предположить, что разделение этих двух ветвей могло идти симпатрическим путем. Особенности действия элементарных эволюционных факторов в популяции людей. Популяция людей – группа людей, занимающих общую территорию и свободно вступающих в брак. Популяция численностью 1500-4000 человек – дем, менее 1500 человек – изолят. Особенности мутационного процесса В последнее время давление мутационного процесса на генофонд человеческих популяций усиливается, что связано с загрязнением окружающей среды мутагенными факторами (химические, ионизирующая радиация, аварии на АЭС). Увеличение частоты мутаций ведет к увеличению частоты наследственных заболеваний. Особенности действия изоляции На ранних этапах становления человека в человеческих популяциях изолирующими барьерами являлись географические преграды (горы, моря и океаны). В настоящее время в качестве изолирующих барьеров выступают социальные факторы: культура, религия, язык, экономический уклад, национальные обычаи и т.п. Они оказались очень стойкими. Действие изоляции на протяжении длительного времени привело к морфологическим различиям отдельных популяций людей. Примеры Африканские племена бушмены выделяются своеобразным строением ушной раковины. Народность на Камчатке коряки отличается широким углом нижней челюсти. Народность на острове Хоккайдо (Япония) айны характеризуется исключительным развитием бороды у мужчин. Особенности популяционных волн Основная тенденция в изменении численности населения Земли – это увеличение: Вместе с тем в истории развития любой популяции имели место как резкие подъемы, так и спады численности – популяционные волны. Чаще всего причинами резкого сокращения численности являлись войны и эпидемии особо опасных инфекций (чума). Особенности действия естественного отбора В человеческих популяциях действует стабилизирующая форма естественного отбора, направленная на сохранение генофонда популяций. Стабилизирующий отбор может быть как положительным, так и отрицательным. Положительный естественный отбор направлен на сохранение особей, отрицательный – на устранение из популяции особей с нежелательным генотипом. Отрицательный отбор в свою очередь может быть направлен против гетерозигот и против гомозигот. Примером отрицательного отбора, направленного против гетерозигот, может служить наследование Rh-фактора. Rh-фактор контролируется тремя доминантными тесно сцепленными генами, поэтому их можно условно принять за один. D – ген, определяющий Rh-фактор d – ген, не определяющий Rh-фактор Среди европейцев Rh-фактор имеют 85% населения. Они называются резус-положительными. В семье, где мать Rh-отрицательна, а отец Rh-положителен, ребенок будет Rh-положительным: При нарушении целостности плаценты эритроциты плода попадают в кровь матери, в организме которой будут вырабатываться антитела против чужеродного белка. Однако первая беременность, как правило, заканчивается рождением здорового ребенка. При повторной беременности антитела проникают через плаценту в организм плода и развивается гемолитическая болезнь новорожденного, которая без оказания помощи ведет к гибели ребенка. Таким образом, из популяции устраняется гетерозиготная особь. Примером отрицательного отбора, направленного против гомозигот, служит наследование серповидноклеточной анемии. Индивидуумы с генотипом SS умирают в раннем детском возрасте. Следовательно, из популяции удаляются сразу два патологических гена. Однако в популяции, наряду с отрицательным отбором, направленным против гомозигот, действует положительный отбор, направленный на сохранение гетерозигот Ss. Гетерозиготы Ss в 14 раз реже болеют малярией, поэтому естественный отбор сохранит такие особи. Положительный отбор, направленный против отрицательного отбора, называется контротбор. Генофонд любой популяции – результат длительных и сложных взаимодействий элементарных эволюционных факторов (мутационного процесса, дрейфа генов, популяционных волн, изоляции, естественного отбора). В связи с этим все природные популяции генетически полиморфны. Генетический полиморфизм – наличие в популяции нескольких генетических форм в состоянии длительного равновесия. Генетический полиморфизм бывает адаптационный и балансированный. Адаптационный (приспособительный). Пример: у виноградной улитки часть особей популяции, обитающая на песчаных почвах, имеет белый вход в раковину, а другая часть – красный цвет, они обитают на глинистой почве. У двухточечной божьей коровки есть красные и черные особи. Красные хорошо переносят зиму, а черные хорошо размножаются летом. Балансированный – гетерозиготный – отбор благоприятствует сохранению гетерозиготных особей. Имеет большой биологический смысл – обеспечивает выживаемость особей в изменяющихся условиях окружающей среды, создает резерв наследственной изменчивости. Приспособленность любой реальной популяции всегда хуже приспособленности идеальной популяции, которая состояла бы только из нужных в данный момент генотипов. Разность между приспособленностью идеальной и реальной популяций называется генетическим грузом. Различают генетический груз мутационный (обусловлен мутациями в данном поколении) и сегрегационный (обусловлен мутациями, которые передались от предков). В медицине наблюдаются следующие проявления генетического полиморфизма: Неравномерное распределение заболеваний на планете; Различная тяжесть течения заболеваний; Неодинаковая предрасположенность к наследственным заболеваниям. Для человеческих популяций также характерен генетический груз. Он эквивалентен числу рецессивных генов, которые в гомозиготном состоянии ведут к гибели индивидуума до наступления репродуктивного периода. У отдельных людей число таких генов колеблется от 3 до 8. Как видим, генетический груз в человеческих популяциях не имеет того биологического смысла, как в природных популяциях животных, однако перешел к человеку по наследству. Тип Хордовые. Систематика типа и характерные черты организации. Медицинское и эпидемиологическое значение представителей классов Позвоночных. К типу Хордовых относится около 40 тыс. видов, обитающих в океанах, морях, пресных водах и на суше. Эволюция органического мира достигла наивысших ступеней развития в типе хордовых а именно в подтипе позвоночных. Тип Хордовые включает 4 подтипа: I. Полухордовые (Hemichordata) – баляноглосс, птиходера; II. Личиночно-хордовые (Urochordata) – асцидии; III. Бесчерепные (Acrania) – ланцетники; IV. Позвоночные (Vertebrata), которые включают несколько классов: Группа Anamnia (низшие позвоночные) 1. Круглоротые (Cyclostomata) – миноги, миксины – не имеют челюстей; 2. надкласс Рыбы (Pisces): а. класс Хрящевые и панцирные рыбы (Chondrichthyes) – акулы, скаты, химеры; б. класс Костные рыбы (Osteichthyes) – остальные рыбы; 3. Земноводные (Amphibia): а. Хвостатые – тритоны, саламандры; б. Бесхвостые – лягушки, жабы, квакши; в. Безногие – червяги; Группа Amniota (высшие позвоночные) 4. Пресмыкающиеся (Reptilia): а. Чешуйчатые – ящерицы, змеи; б. Черепахи; в. Крокодилы; г. Клювоголовые – гаттерия; 5. Птицы (Aves) – боковая ветвь эволюции, имеет специфические особенности а. Бескилевые – страусы; б. Пингвины; в. Килевые – остальные птицы; 6. Млекопитающие (Mammalia): а. Яйцекладущие – утконос, ехидна; б. Сумчатые – кенгуру; в. Плацентарные – остальные звери и человек.  Морфология Хордовые имеют комплекс признаков, специфичных для них и не встречающихся у животных, относящихся к другим типам животных: Осевой скелет – хорда Нервная система в виде трубки, расположенной над хордой Типичное положение пищеварительной трубки под хордой Положение сердца или сосуда, его заменяющего, на брюшной стороне Органы дыхания в виде жаберных щелей, пронизывающих передний отдел кишки(сохраняющиеся всю жизнь или существующие в зародышевом состоянии) Вместе с тем хордовые животные имеют признаки, общие с беспозвоночными: Трехслойность Билатеральная симметрия Вторичная полость тела Вместе с иглокожими и погонофорами они принадлежат ко вторичноротым организмам. Медицинское значение Класс Рыбы являются промежуточными хозяевами ряда гельминтов, паразитирующих у человека. Описторхозом человек заражается через мясо карповых рыб, дифиллоботриозом – употребляя в пищу сырую и полусырую икру и мясо щуки, ерша, судака и др. Класс Земноводные( жабы) в коже содержат ядовитые железы, их выделения, попадая на слизистые оболочки человека и животных, вызывают раздражение, а у мелких животных – смерть. Птицы, живущие в тайге, наряду с млекопитающими представляют собой природный резервуар вируса таежного энцефалита. Птицы, обитающие в Средней Азии, наряду с млекопитающими и пресмыкающимися могут быть природным резервуаром возбудителей клещевого возвратного тифа. Многие дикие млекопитающие являются резервуаром для возбудителей ряда трансмиссивных болезней. Большое медицинское значение имеет отряд грызунов. Суслики, сурки и др. грызуны – источник заражения человека чумой и туляремией; мышевидные грызуны и крысы – токсоплазмозом, чумой, туляремией, геморрологической лихорадкой и др. болезнями.

|