Карл Бюлер Теория языка. Теория языка вчера и сегодня Глава I. Принципы науки о языке

Скачать 2.61 Mb. Скачать 2.61 Mb.

|

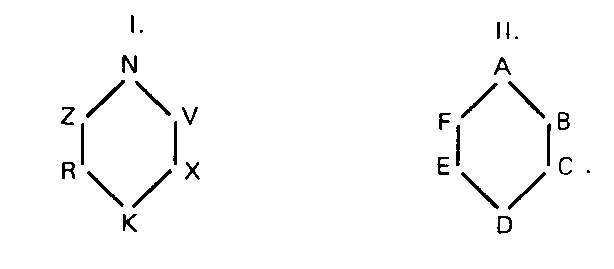

§ 12. Поля символов в неязыковых репрезентативных инструментарияхСопоставление, выходящее за рамки языка Существуют сопоставления общего плана, преследующие цель охарактеризовать сопоставляемые предметы на фоне друг друга. Мы, однако, не ставим перед собой такой цели и не станем проводить систематическое сопоставление неязыковых механизмов. В тех случаях, когда мы будем рассматривать некоторые из них, мы выберем их произвольно, поскольку неязыковые репрезентативные механизмы будут нами привлекаться лишь как анализаторы, с помощью которых можно наглядно представить структурные характеристики языка как средства репрезентации. Наша стратегия — лишь обобщение того, что мы видам в миниатюре в метафоре. Тот, кто говорит о каком-то человеке, что этот человек — «светский лев», обращает свое сравнивающее око на зоологического коллегу данного человека лишь потому и оттого, что благодаря этому ему удается простым способом подчеркнуть определенные черты в поведении обсуждаемого лица и таким образом охарактеризовать его. И мы намерены обращать наш сравнивающий взгляд на некоторые неязыковые способы репрезентации, чтобы охарактеризовать языковые. Существует довольно много неязыковых способов репрезентации. Мы столь же далеки от намерения их систематически рассматривать, сколь далек от желания написать зоопсихологию человек, употребивший метафору «светский лев». Мы намерены сопоставить лишь некоторые из неязыковых средств с языком. Черты и структуры, аналоги которых известны и в языке или существует надежда такие аналоги в нем обнаружить, настолько ясны у неязыкового эталона, словно они лежат перед нами на тарелочке. Примечательно то обстоятельство, что, насколько мне известно, указанный выше источник познания — выходящее за рамки языка сопоставление — никогда серьезным образом не привлекался и не использовался. А ведь обходные пути оправдывают себя, и посторонние инструменты, которые мы временно вовлекаем в теорию языка, сделав свое дело, отпадают сами собой. Именно их инородность служит гарантией того, что более близкое или более отдаленное сходство, которое может обнаружиться, не помешает нам заметить уникально неповторимое в языковых средствах репрезентации. Но его не потеряет из виду тот, кто внимательно следит за контрастами и аналогиями. В пользу предлагаемого подхода говорит то, что он позволяет выявить на модели некоторые структурные моменты, дать определение важных понятий и четко формулировать проблемы. 1. Лексические значения и репрезентативные поля; пояснения на примере двух неязыковых репрезентативных инструментариев Обратимся для сопоставления к используемой музыкантами нотной бумаге и к географической карте. На нотной бумаге мы видим полосы из пяти параллельных линий, ожидающих нанесения на них знаков нот и пауз. Открыв атлас, я вижу перед собой лист, который уже испещрен множеством знаков. Но и на карте я обнаруживаю некий каркас из прямых и кривых линий меридианов и параллелей. Лишь после того, как эти линии оказываются нанесенными на поверхность, которая должна стать картой, ее лист становится градуированным и однозначно соотнесенным с определенным участком земной поверхности. В начале же нотного стана (поскольку так принято) должны быть указаны ключ и тональность, которые в дальнейшем не будут нас интересовать. И на карте имеются знаки, на которые можно не обращать внимания. Нанесенное на нотный стан и нанесенное на карту сильно отличаются друг от друга, но tertium comparationis может стать понятным любому школьнику. Музыкант имеет в своем распоряжении небольшой инвентарь из конечного числа символов — полные ноты, половины, четверти т.д. до тридцать второй или шестьдесят четвертой — и параллельно несколько знаков пауз. Это его лексикон. Остальные знаки, встречающиеся на нотном стане, а именно: знаки силы звука, темповые знаки, знаки staccato и legato, а также многое другое, — несущественны для нашего сопоставления. Далее: в нижней части географической карты под названием «Условные обозначения» приводится короткий или длинный перечень символов, которые используются для обозначения городов с числом более 100000, для городов с числом жителей от 10 000 до 100 000, менее 10 000, деревень или каким-либо образом охарактеризованных отдельных населенных пунктов. Точка с крестом вверху обозначает церковь или часовню у дороги. Там объясняют также, что различная штриховка имеет диакритическую функцию для троп, путей и дорог третьей, второй и первой категорий, а также для железных дорог. Все то, что стоит в нижней части географической карты под названием «Условные обозначения», тоже представляет собой лексикон. Будучи помещенными в определенном месте поля, такие символы приобретают как на нотном стане, так и на географической карте свою полевую ценность. На нотном стане последовательность тонов отображается последовательностью нотных знаков, читаемых слева направо, расположенные друг за другом нотные знаки обозначают одновременно звучащие тона. Расположение нотных знаков на разных по высоте линиях нотного стана определяет их звуковысотность в дискретной гамме. Полевые значимости на географической карте совсем иного рода, но тем не менее и они являются полевыми ценностями. По карте можно определить как географическое положение нанесенных на нее географических объектов, так и расстояния между ними; с помощью циркуля и транспортира можно определить направления и существующие между ними различия. Пока этого достаточно для обозначения tertium comparationis между полем нотного стана и полем географической карты, 2. Поле живописания художника, изобразительное поле актера; о полевых ценностях Чтобы подготовить безошибочное и плодотворное сопоставление весьма наглядных соотношений в поле нотного стана и в поле карты с труднее постижимыми соотношениями в поле языковых символов, необходимо выработать у себя определенные общие представления, релевантные в сематологическом отношении. Пустой лист бумаги передо мною еще не является полем. Точно так же и неорганизованная последовательность звуков, издаваемых человеком, не является полем. И в последовательности звуков должно быть нечто такое, что соответствовало бы географической сетке координат или нотному стану из пяти параллельных линий на листе нотной бумаги и позволило бы создать поле или поля из временной последовательности. В принципе точно так же обстоит дело и с «полем» живописца — холстом (Malfläche), на который он наносит цветовые пятна. К этому третьему примеру мы обращаемся временно, И живописец должен вначале нанести на физическую поверхность будущей картины нечто, точно соответствующее координатной сетке картографа или нотному стану музыканта, чтобы эта поверхность стала репрезентативным полем, на котором он размещает изображаемое. Достаточно обратить внимание на то, что иногда художник, подобно настоящему картографу, набрасывает вначале в качестве ориентиров несколько очертаний, с помощью которых он задает масштаб и пропорции. Если же он этого не делает, то вначале выписывает какую-либо деталь или намечает колорит, располагает цветовые пятна и оценивает их колористическую ценность. Лишь по мере того, как эти элементы приобретают изобразительную ценность, на физической поверхности возникает репрезентативное поле живописца с его красками. Если же он не совершает такого шага само собой разумеется, он волен поступать по собственному усмотрению. то ему остается лишь демонстрировать свое мастерство, скажем либо в качестве гениального расписывателя какой-либо поверхности, либо в соревновании с другими создателями цветовых и световых произведений; во всяком случае, его продукт не относится к числу тех, которые мы могли бы сопоставить с языковой репрезентацией. В общем, не следует делать поспешные суждения, ориентируясь на проведенную Лессингом параллель. Безусловно, верно то, что многообразие живописных элементов размещается на плоскости, тогда как языковые элементы контекста располагаются во временной последовательности. Но известный нам язык — это не звучащая лента (Tonfilm) в том (неупотребительном) смысле этого слова, который мы уточним в последующих параграфах. Лингвист-теоретик должен в этом тончайшем пункте сконцентрировать все свои силы, должен суметь показать, в какой мере тот, кто стремится использовать для репрезентации языковые знаки, нуждается в поле или во множестве полей и что именно достигается с их помощью. То, что они требуются для репрезентации, — это основное сематологическое положение. В принципе повсюду дело обстоит так же, как в случае нотного стана географической карты или картины; так или иначе, но должно возникать поле, на котором и с помощью которого можно создать правильно построенное и расчлененное изображение в виде языкового произведения. Чтобы ничего не упустить из виду, я хочу попутно упомянуть еще две ситуации, типичные для репрезентирующей деятельности человека. Я объединяю их с намерением показать нечто идентичное на фоне якобы отличающегося. Речь идет о ситуации артиста, исполняющего роль в спектакле, и о ставшем справедливо столь популярным в самых разных науках графическом представлении. Нет нужды говорить о том, что для того, чтобы можно было однозначно прочитать изображающую нечто кривую, на несущую ее поверхность надо нанести «маркированную» координатную сетку. Однако нанесенную маркировку дифференцируют с помощью символов, как правило, лишь в том случае, когда намереваются нанести несколько кривых на одном и том же листе; в остальных случаях в этом нет необходимости. Точки кривой обычно маркируют произвольно, но все одинаковым образом, чтобы их выделить и соединить друг с другом; графическое представление занимает крайнюю позицию в нашем перечне. А как же обстоит дело с актером? Актер выступает на сцене, то есть, если говорить в общем виде, он выступает в организованном каким-либо образом физическом пространстве. И актер — либо с помощью создающих иллюзию опор, либо без них — использует это физическое пространство в качестве репрезентативного поля; он вынужден это пространство обязательно и достоверным образом преобразовать в поле; физическое пространство он должен переделать, чтобы оно стало функционировать как «сцена». Это ему удается сделать с помощью разнообразнейших, создающих иллюзию средств и той конвенции, которая существует между ним и зрителями. То, что появляющийся на сцене человек будет что-то представлять как актер, — это само собой разумеющаяся предпосылка, с которой зритель приходит в театр. Этот случай и ситуация актера для лингвистического анализа важнее, чем это обычно кажется на первый взгляд. Как раз здесь мы могли бы начать наше доказательство существования языкового указательного поля и пояснить функцию целого класса слов — указательных слов. Но сейчас речь идет о языковом поле символов. В поле символов создаются полевые значимости языковых знаков. Их формальный аналог для примера весьма просто обнаружить на нотном стане или же на географической карте. Ситуация здесь такова, что все нотные знаки и символы, разъясняемые на карте в рубрике «Условные обозначения», несут с собой постороннюю для поля (teldfremd) репрезентативную ценность, дополняемую присущими полю (feldeigen) свойствами. Ноты музыканта — начнем с них, — изолированные ноты лексикона не имеют на себе никаких признаков звуковысотности. В лексиконе имеется только один знак для всех полных нот, использованных в музыкальном произведении, только один знак для всех половин и т.д. независимо от того, сколь разными по звуковысотности (высокими или низкими) могут быть обозначенные ими тоны. Указание звуковысотности — это чисто полевая функция нотного стана. В то же время поле никак не участвует в указании (относительной) длительности тона, поскольку его относительную длительность символизирует исключительно только гештальт знака1. А теперь обратимся к примеру, связанному с географической картой. Знак «Церковь или часовня у дороги» в лексиконе стоит изолированно, но он легко понятен всем верующим и появляется на карте как посторонний для поля. Ведь два перекрещивающихся отрезка прямых ничего общего не имеют с направлениями север — юг и восток — запад, а также с географическими расстояниями на карте. Хотя этот знак размещается на листе карты и занимает на ней какое-то место, он остается вне действия полевых значимостей, за исключением знака под крестом, обозначающего населенный пункт, который определяется, естественно, с учетом полевых значимостей. Иными словами, только указание места, но не указание «церковь» связано с полевыми значимостями. Знак «крест» наряду с береговыми линиями и всем, что из таких репрезентативных форм может встретиться на карте, является чуждым для поля. В принципе в такой же мере «чуждым» в поле грамматических (синтаксических) данностей является то значение из лексикона, которое привносится полнозначным словом. Однако (я вынужден попросить у читателя терпения) мы так далеко еще не продвинулись. 3. Понятие символа, предлагаемое определение. Из истории понятия «символ» Там, где разграничение полевых ценностей и чуждых полю семантических моментов можно провести столь же гладко, как в использованных для сопоставления примерах, там выступает на сцену тот, кто намерен определить понятие символа и получает четкое семантическое толкование прилагательного символический. Символическим в нотных знаках является значение изолированной формы ноты, символическим является крест в поле карты. И в том, и в другом случаях в отличие от полевых значимостей того же самого знака и в соотнесенности с тем же полем, в котором этот знак стоит. Что именно является символическим, в каждом отдельном случае может быть определено только по отношению к полю. Следует, например, принять во внимание, что форма креста на картине вовсе на является символической в нашем понимании, а может быть лишь изображением, изображением креста на местности; тогда та же крестовидная форма играет в контексте других форм совсем иную роль, чем та, какую она выполняет на листе карты. Если же весы в руке и повязка на глазах нарисованной Фемиды называются, как обычно, «символическими» ее атрибутами, то это не что иное, как повторение того же дефиниционного мотива, но только на более высокой ступени. Конечно, указанные доступные для чувственного восприятия предметы нарисованы и не выпадают из репрезентативного поля живописца; они не являются чуждыми полю в отличие от упоминавшегося выше креста на географической карте. Но может быть и так, что они будут выпадать из вереницы других «атрибутов», которые живописец придает изображаемым им предметам, как чуждые полю. И тот, кто вознамерится охарактеризовать их теоретически, назовет их символическими. Сила, решительность, красота богини права изображены по-иному, чем атрибут справедливости. Тем самым, как мне кажется, в рамках соматологии мы нашли отправную точку для надлежащего определения понятия символа. Но не более того; относящиеся к понятию символа логические вопросы далеко еще не исчерпаны. Давайте обсудим немедленно тот из них, который больше всего интересует теоретика языка. Понятие символа в науке возникло очень давно, однако его история еще не написана надлежащим образом. Развитие значения этого слова не удается с надежностью проследить даже в греческом языке. Вероятно, на основе различных значений sumballein или sumballesuai было образовано sumbolou (а также sumbolh) с соответственно несколько различающимися значениями. Так их приводит Thesaurus Linguae Graecae. Лишь немного расходящиеся значения нивелирующе воздействовали друг на друга, и в конечном счете возникло значение «просто знак». Этимон слова настолько стерся, что впоследствии разные мыслители вкладывали в него различное содержание и высказывали на этот счет разные соображения. В таком же положении был и я до того, как мне в руки попало тщательно выполненное Вальтером Мюри исследование античной истории значения данного слова2. Мюри тоже разграничивает две ранние ветви развития этого слова: а) sumbolou — соединяющее (Zusammenfügsel), предметный знак (для опознавания постояльца), удостоверение; б) sumbolai — правовое соглашение между греческими государствами. Второй этимон: место встречи, сходка, conventio. С сематологической точки зрения примечательно, что линия (а) ведет к понятию «симптом» (опознавательный знак, признак), тогда как линия (б) подчеркивает характер соглашения. Государственный договор как таковой очень далеко отстоит от предметных знаковых сущностей; однако если делать упор на моменте соглашения, тогда переход станет понятным, и в этом случае мы имеем дело не с симптомами, а со знаками координации (Ordnungszeichen), которые по своему происхождению стоят в одной шеренге с государственным договором. Когда Аристотель относит человеческий язык к сфере символического («Об истолковании», гл. 1), то он своеобразно объединяет оба направления семантического развития. Его объяснение гласит, что язык — это знак психических процессов, а психические процессы — это образы вещей, следовательно, косвенно язык — знак вещей. Этот признак «косвенной» репрезентации, по-видимому, уловлен правильно; но возникает вопрос, не слишком ли примитивно с помощью знака параллельности охарактеризовано отношение П (редставление) || В (ещь); аристотелевскую точку зрения я представляю схематически следующим образом; З « П || В (Звук, Представление, Вещь). В истории языкознания и логики были, таким образом, объединены те два исследовательские подхода, которые мы разграничим как субъективистский и объективистский. Античная идея отражения, безусловно, слишком простая, делает возможным такое объединение. Если вследствие разграничения вместе с конструкцией species sensibliles et intelligibiles, отпадает соответствие П || В, то тогда распадается и синхитическое аристотелевское понятие символа. Английская логика со времен Гоббса шла по пути, ведущему к понятию симптома и являлась субъективистской теорией языка. Затем Дж. Ст. Милль (столь же односторонне) опять отдал предпочтение платоновскому, то есть объективистскому, анализу. Мне кажется, сегодня можно попытаться достичь нового объединения на пути учения об актах, заложенного схоластами и развитого Гуссерлем. Из современной истории понятия «символ» отметим следующее. Романтики любили понятие символа и лелеяли его во всей полноте значения, которое сильно приближается к многозначительному понятию «образ и подобие» («Bild und Gleichnis»), в то время как логики (можно сказать, по долгу службы) выступали за сужение и формализацию содержания этого понятия, притом до такой степени, что в конечном счете не осталось ничего, кроме обусловленного соотнесения чего-то, избранного в качестве знака, и чего-то в качестве обозначаемого. В дополнение к этим двум легко понятным дефиниционным мотивам надо сказать лишь одно слово о широкой сфере применения данного понятия, чтобы собрать вместе все то, что нас интересует в понятии «символ». Разве, кроме «знаков», названных символическими и обладающих репрезентирующей значимостью, не существуют распространенные повсеместно символические действия? Разве представленные в единственном числе предметы, такие, как королевские инсигнии (корона святого Стефана и держава) не называются «символами»прав властителя и достоинства властителя как таковых или наделение или обладание ими? Конечно, это так, И перечень случаев применения символов этим отнюдь не исчерпывается. Не может не позабавить делаемое при этом наблюдение, что и в этой сфере проявляется различие во вкусах романтиков и не романтиков. Ведь действие, отвлеченное от реальных целевых механизмов, отделенное от грубо физического результата, для одного человека является символическим, поскольку оно уже лишено эффективности и представляет собой «лишь символический» жест, тогда как другой человек назовет то же самое действие потому символическим, что оно после своего освобождения от более низменных (например, животных) устремлений приобрело более высокую человеческую функцию и теперь существует для сравнения, или потому, что именно его «характер символа» связан с юридической силой акта или с какими-то другими факторами. Было бы пустой тратой сил, если бы кто-либо пожелал написать апологию либо одного, либо другого мотива дефиниции. Романтики и не романтики будут существовать всегда; но в науке они должны постараться понимать друг друга. Сосуществование двух понятий символа, как мне кажется, пока нельзя ни отменить, ни устранить. Если бы это удалось, то то же самое различие в образе мыслей вновь проявилось бы где-либо и в чем-либо. Автор данной книги как теоретик языка относится к партии не романтиков и поэтому будет, например, звукоподражательный способ в языке называть не «языковой символикой», а «языковым отражением». Неудовлетворительным является суждение логиков, что символизация основывается на произвольном соотнесении, ибо признак «произвольно», как и признак «случайно», относится к отрицательным (negierende) определениям. Если вместо этого приблизиться к пониманию того, что все символы нуждаются в поле, а каждое поле — в символах для того, чтобы добиться приемлемой репрезентации, то при этом, как мне представляется, будет уже многое достигнуто. Тогда оба указанных момента будут поняты как в принципе коррелятивные факторы, и их придется определять коррелятивно. Было уже показано, что символический момент нотных знаков чужд полю. Но сразу же необходимо добавить и позитивное указание, что эти чуждые полю знаки должны быть открытыми для полевых значимостей, которые им должны быть приписаны; они должны быть способными включаться в поле. Я, конечно, не мог бы лексические единицы нотной записи перенести на географическую карту, а географические символы — на нотный стан, чтобы снабдить их таким образом полевыми значимостями. Нотный символ не может включаться в поле карты, поскольку он не символизирует никакой географический объект, который может приобрести топографическое значение. Эта тривиальная мысль становится важной при попытке определить понятие слова, ибо одним из признаков понятия слова является способность звуковых знаков, которые мы называем словами, включаться в (синтаксическое) поле. В заключение еще раз подчеркнем, что все неязыковые репрезентативные инструментарии мы привлекаем лишь в качестве анализаторов языковых средств репрезентации и отнюдь не ставим перед собой цель детально анализировать сами эти инструментарии. Было бы совсем иной задачей описать, как другим по сравнению с нотной записью способом можно было бы изобразить музыкальное произведение, если вознамериться предложить что-либо новое. О том, что можно было бы делать, ко не делают с помощью звуков, речь идет в нашем анализе звукоподражательного языка. Однако, как мне представляется, следовало бы в нашем скромном описании увидеть и найти импульс для того, чтобы побудить производить анализ репрезентативных средств человека на несколько шагов дальше того, что имеется. Что это возможно, я не сомневаюсь; но как это можно было бы сделать, я еще не знаю, Факты языковой репрезентации, как мы намереваемся показать ниже, вызывают проблемы, которые еще не попали в поле зрения математиков. 4. Соотношение образа и символа; материальная верность и реляционная верность Выяснение соотношения между понятиями образ (Bild) и символ (Symbol) представляется необходимым. Самым настоятельным образом требуется, чтобы логики уточнили это для анализа языка и предоставили в наше распоряжение. Большинство лингвистов, подобно нам, нисколько не сомневаясь, оперирует композитом Sprach-Symbole (языковые символы) в оппозиции к понятию образного изображения. Мы вновь оказываемся перед поставленным Лессингом в «Лаокооне» вопросом, репрезентирует ли язык образно, и предлагаем еще до того, как в последующих параграфах речь пойдет о деталях, следующие соображения общего порядка. Исходными примерами для «образов» служат фотоснимки и картины, а исходными примерами для репрезентаций, оперирующих символами, являются, например, нотный стан музыканта и представление колебаний температуры с помощью температурной кривой. Мы могли бы легко доказать, что существуют разнообразные переходы и промежуточные формы; представим себе линейную последовательность видов репрезентации от максимально мыслимой степени образности до чистейшей символики (в неромантическом смысле слова). Языковая репрезентация далеко отстоит от крайнего случая чистейшей образности и располагается близко от другого крайнего случая, во всяком случае, ближе к нему. Короче говоря, оказывается, что ни один из крайних случаев практически не реализуем и практически непригоден; выясняется, напротив, что все известные средства репрезентации используют в различном соотношении момент отражения в сочетании с моментом «произвольного» (чистого) соотнесения. Для большинства читателей данной книги будет, по-видимому, неожиданным то, что я собираюсь сказать в этой связи о фотографии. Но пока умолчим об этом, поскольку необходимо знать некоторые детали, чтобы быть в состоянии отчетливо увидеть, в чем именно состоит дело при верификации нашего тезиса применительно к фотоснимку. Естественно, не в том, что обычный фотоснимок отображает многокрасочный мир в одномерном измерении, что на нем серое предстает серым, и при этом все многообразие оттенков серого цвета предметов сокращается на чувствительной бумаге до меньшего диапазона серого, на фотобумаге, которая не может сделаться ни такой черной, как сфотографированный бархат, ни такой белой, как сфотографированный только что выпавший снег. Впрочем, это еще не то, что я имею в виду и о чем скажу позже. Но оставим пока фотографию в стороне и рассмотрим статую как объемное изображение, с помощью которого то, в чем состоит дело, может быть понятно с такой же непреложностью, но значительно легче. В случае статуи уже по материально-техническим причинам невозможно добиться абсолютной верности воспроизведения. Даже с помощью воска и естественных волос не удается в точности воспроизвести живое человеческое тело как естественное. Да, приходится доводить требования до крайности, чтобы постичь и сам факт и причину того, что предельный случай абсолютной верности вообще не может быть идеалом изображения ни для «свободного» художника, ни для портретиста, стремящегося к максимально достижимой точности. Дело обстоит так, что весь смысл, вся цель метода, при котором что-то выдается и принимается за что-то другое (aliquid pro aliquo) (нечто считается представителем, заместителем чего-то другого), будут решительным образом разрушены, если слишком приблизиться к пределу. По вполне обоснованным причинам не выводят на сцену ни самого Гинденбурга, ни того немецкого гражданина, который антропологически и психологически больше всего похож на Гинденбурга, для исполнения театральной роли Гинденбурга. Скажем об этом лишь попутно и без какого-либо объяснения, хотя это можно обосновать психологически. Запомним, следовательно, как вывод, что имеются недостижимые по каким-либо причинам (в частности, из-за материала) градации верности явлению (Erscheinungstreue) или репрезентативно невыгодные граничные степени сходства, к достижению которых не стремятся. Но надо сделать еще один, более важный для нас вывод, а именно что в сфере «верности», помимо уже обсуждавшейся материальной верности, имеется еще кое-что иное, что мы хотели бы назвать реляционной верностью (Relationstreue). В языке, как мы увидим, благодаря всей его структуре делается упор не на определенный вид материальной (или подражающей явлениям) верности, а на реляционную верность воспроизведения. Что такое реляционная верность? Я задаю один предварительный вопрос: содержат ли в себе моменты отражения правильно вычерченная температурная кривая и нотная запись? Возможно, кто-то и поколеблется ответить «да», поскольку материальная верность в обоих случаях, если так можно сказать, мало чем отличается от нуля1. Но это не может быть последним словом анализа. Ведь столь же достоверно, что и в нотной записи, и в температурной кривой все же имеется определенная доля «реляционной верности» воспроизведения. Нотный знак стоит выше или ниже па дискретной шкале нотного стана соответственно звуковысотности символизированного тона (высокий или низкий) на шкале дискретной гаммы. Главные точки моей температурной кривой, наносимые после каждого измерения температуры, располагаются на листе бумаги то выше, то ниже соответственно тому, на какую высоту поднимается столбик ртути в термометре, а кривая при этом движется вправо соответственно моментам измерения температуры. Для нотной записи и для точек на кривой справедливо общее условие: чем «выше» расположен знак, тем «выше» символизируемое, и чем правее помещен знак, тем позже в некой последовательности появляется символизируемое. Именно это мы и называем реляционной верностью репрезентации, именно это физики и техники без долгих размышлений относят к «отражениям» (Abbildungen). Обоснование такого словоупотребления достаточно просто: отражение обозначает в данном случае не что иное, как «воспроизведение с помощью полевых значимостей». Наряду с этим понятием употребляется и более узкое — «образ», — которое требует наглядного сходства образа с отображаемым или (как еще можно сказать) материально верного воспроизведения, естественно — что не исключается, — с различной степенью приближения. После сделанных разъяснений добавим обещанное о фотоснимках. Им приписывают вошедший в поговорку максимум верности, фотографическую верность, и в наше намерение отнюдь не входит лишать их этой репутации. Однако и в фотоснимке присутствует определенный простор для неверности и произвольности; и он используется. С самого начала оставим в стороне мысль о воспроизведении формы и не станем думать ни о чем ином, кроме как об оттенках серого (величинах альбедо /Albedowerte/) предметов, с одной стороны, и об оттенках серого на фотобумаге — с другой. Если то же самое и при тех же самых условиях заснять на две пластинки разного «сорта» или даже в том случае, если сделать с одной и той же пластинки отпечатки на разной фотобумаге, оказывается, что шкалы обоих образов не совпадают. Например, один отпечаток, первый образ, будет иметь больше оттенков серого вблизи черного полюса, тогда как другой образ будет иметь больше разных оттенков серого вблизи белого полюса. С помощью особо контрастных пластинок можно сделать заметными на отпечатке такие серые детали, которые глаз не различает в самом предмете, и наоборот. Мы располагаем, следовательно, разными ступенями, на которых проявляется произвольность, ингерентная неверность фотографии, лишь на отдельных участках поддающаяся компенсации. Допустим, придет быстро мыслящий лингвист и скажет: «Ага! Это аналог того, что со времен В. фон Гумбольдта называют различием языков в зависимости от их внутренней формы». Мы не станем прерывать, а спокойно признаем, что специфическая ступень — это действительно то общее, что может быть выявлено у светочувствительной пластинки в плане схожести с языком. Тем не менее оба образа, создаваемых ими, являются реляционно верными отражениями воспроизводимого как раз в том смысле, какой мы зафиксировали: всюду, где на фотоснимке одно место белее, чем другое, там и величины альбедо участков объекта в том же смысле (хотя не в той же степени) различны2. 5. Своеобразие языковой репрезентации. Посредники в языковом репрезентативном инструментарии (объяснение на основе аналогии). Внутренняя форма языка Однако покончим с тем, что встречается повсюду. Выходящее за пределы языка сопоставление не должно выродиться в одинаковое видение всего; мы уже подошли к предусмотренному решающему поворотному пункту. Как обстоит дело с верностью языковых репрезентаций? Относительно легко показать, что следы материальной верности в воспроизведении воспринимаемого все же присутствуют, но что большая верность исключается структурными законами языка. Это и является темой следующего параграфа. Дополнительные ограничения можно специфицировать в отношении предполагаемой реляционной верности, если отчетливо проявляющиеся полевые моменты напрямую противопоставить предметам и положениям вещей, обозначаемым средствами языка. Релевантным в некоторых языках является, например, очевидный момент последовательности или — в более общей формулировке — порядок слов в предложении. Однако нигде не идет речь о том, что с помощью порядка слов в предложении воспроизводится и реляционно верно отражается данная в прямом наблюдении упорядоченность обозначаемых языковыми средствами предметов и событий. Иногда порядок слов или порядок предложений оказывается «стилистически» удачно и эффектно использованным для живописания событий, как в известном «veni, vidi, vici» и в других классических примерах, которые мы обсудим позднее в несколько иной связи. Но почерпнутое выше наблюдение, что необходима собственная заданная заранее рамка для того, чтобы в подобных случаях использовать последовательность языковых знаков для воспроизведения последовательности событий, подтвердило бы, если бы это потребовалось, наше утверждение. Вовсе нет, человеческий язык не живописует ни так, как художник, ни так, как фильм, ни даже так, как нотный лист музыканта. И тем не менее в каком-то смысле и в том, что воспроизводится с помощью языка, должна быть возможной верность, ибо без нее вообще не может быть никакой «репрезентации», которая заслуживала бы этого названия. Мне кажется, что некоторые значительные теоретики языка современности (в том числе Кассирер) в своем вполне обоснованном отрицательном отношении к античным и средневековым воззрениям слишком далеко отошли от «отражательной функции» языка и подвергаются опасности выплеснуть вместе с водой и ребенка. Если я слышу, например, такие предложения, как: Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitte «Пророк справа, пророк слева, а дитя мира сего посредине»; Der Kölner Dom hat zwei erst in der Meuzeit ausgebaute Türme «у Кельнского собора две башни, построенные лишь в новое время», — то в этих предложениях внеязыковые положения вещей, доступные чувственному восприятию и выражаемые языковыми средствами, презентируются каждому, понимающему немецкий язык, с практически достаточной однозначностью. Теория языка не должна, когда речь идет об обыденном языке, прибегать к суждениям гносеологического порядка и давать на бесхитростный вопрос о репрезентативной верности таких предложений философский ответ. Это было бы неправильно, это было бы метабазисом allo genos1, это было бы типичным эпистемологизмом. Гёте и два пророка, Кельнский собор с его двумя башнями — это предметы, которые своими средствами мог бы изобразить художник столь же хорошо, как и тот, кто использует для изображения средства языка. И лишь в рамках такого рода многообразных возможностей презентации ставится вопрос о характере и верности языковых репрезентаций. Выше уже было сказано, что нет прямых полевых отображений между воспринимаемыми чувственно полевыми моментами и репрезентируемым; но еще не сказано, как обстоит дело с косвенными, опосредованными соотнесениями. Прежде чем поставить этот вопрос относительно языковых символических значимостей и полевых знаков, я хочу с позиций психологии ввести и обсудить главный случай опосредованного соотнесения под названием «n-угольник и алфавит». Предположим, что, как принято в геометрии, углы многоугольника необходимо обозначить буквами. Как можно было бы при этом поступить и как поступают на самом деле? В принципе совершенно произвольно каждому углу для его обозначения приписывают букву, чтобы (как говорит Платон) было удобно средствами языка что-то сообщить друг другу о «предмете» и его свойствах, например о геометрических отношениях в пределах фигуры. Я выбираю шестиугольник; на рисунке рядом расположены два варианта, которые мы можем сопоставлять. Какое между ними различие?  рис. 4 В варианте 1 представлено максимально произвольное соотнесение без отображения (Abbildung), поэтому он нецелесообразен; в варианте II использовано ограниченно произвольное соотнесение с элементами «отражения»; этот вариант эффективнее. Во втором варианте при именовании углов ориентируются на всем известный ассоциативный ряд букв в алфавите; последовательность углов отображают через ассоциативную последовательность букв. И такое отображение таит в себе необычайные преимущества для обсуждения. Например, достаточно указать характер соотнесения, и, когда все его усвоили (в случае варианта II это сделать легче, чем в случае варианта 1), можно удалить данный предмет из поля зрения и тем не менее после этого высказать о нем ряд суждений, для проверки которых будет достаточно одного лишь использованного ассоциативного ряда. Ограничимся малым и отметим, что соседство точек от А до F представлено через соседство букв в ассоциативном ряду; если при обсуждении я говорю «линия CD», то слушатель знает, что это одна из сторон шестиугольника; если я говорю «линия СЕ», то слушатель понимает, что пропущен один угол; я говорю «AD» или «ВЕ», и слушатель мысленно конструирует главную диагональ и т.д. Алфавит — это ассоциативная цепочка (механическая последовательность), и больше ничего; но каждый выучивал и знает его. Поэтому отображения последовательностей каких-либо объектов на алфавит — это удобное соотнесение. Мы постоянно им пользуемся на практике для упорядочивания. Было бы нетрудно доказать, что в системе знаков, из которых состоит естественный язык, встречается множество ассоциативных цепочек и переплетений, которые с психологической точки зрения находятся на одной ступени с алфавитной цепочкой и которые оказывают нам такую же службу во всеобъемлющей задаче упорядочения нашего знания о предметах и сообщения этого знания другим. Мы выучиваем и репродуцируем — не всегда, но часто и постоянно — ряды языковых знаков (слов) и благодаря этому разнообразными способами удерживаем в памяти предметное содержание и владеем им. В обсуждаемом нами практическом примере алфавитная цепочка служит посредником (Mittler), и ее функция посредника — это функция координатора (Ordner), то есть устройства, которое координирует или соотносит. Следовательно, мы должны рассчитывать на то, что и в языке мы найдем сходных «посредников» и «координаторов»; они названы посредниками, поскольку они занимают промежуточное положение; они названы координаторами, поскольку их функция сопоставима с функцией предметных «связующих» упорядочивающих устройств, например таких, как скоросшиватель, каталог и т.п. Естественно, не следует слишком поспешно и опрометчиво во всех отношениях приравнивать языковых посредников и координаторов к предметным. Для наших рассуждений важно иметь под рукой еще один пример и отграничить его от первого. В качестве модели я выбираю очень простое и эффективное пространственное расположение написанных числовых знаков, цифр нашей десятичной системы. Если я запишу определенное число в виде комплекса знаков 3824 (так, как это здесь напечатано), то при этом действует условность, что если читать справа налево, то знаки имеют значения единиц, десятков, сотен и т.д. Это, конечно, приходится в какое-то время запоминать каждому ученику, для чего и необходимы ассоциации. Однако, когда он это сделал, у него появляется возможность понимания структуры и использования его при обращении с цифрами, что невозможно ни при какой произвольно составленной ассоциативной цепочке. Последовательность разрядов справа налево есть последовательность позиций простого (наглядного) порядка, а скачок ценности цифр при каждом шаге примерно одинаков (десятикратное увеличение). В данном случае один конструируемый порядок отображен на другом конструируемом порядке (без посредников). В таком случае счетчик, который понимает условия в практически достаточной степени и владеет технической стороной метода, получает большие преимущества, чем при каком-либо ином соотнесении: или членов двух произвольных (blinder) ассоциативных цепочек, или, с одной стороны, членов упорядоченного ряда, а с другой — членов неупорядоченного ассоциативного ряда, До сих пор мы имели дело лишь с цифрами, то есть зримыми символами чисел; рассмотрим попутно также акустические знаки чисел. Название чисел от одного до двенадцати в немецком языке, так же как алфавит, представляет собой «произвольную» (blind) ассоциативную цепочку; в остальных же случаях, за исключением отдельных островков, названия больших чисел с языковой точки зрения являются составными и конструируемыми из «произвольной» цепочки единиц и немногих дополнительных систематически используемых модификаций. Здесь в общем и целом наблюдается параллелизм с очень прозрачным и чрезвычайно простым зрительно воспринимаемым изображением чисел в десятичной системе. То, с чем мы здесь имеем дело, представляет собой модель значительно более сложных условий в других сферах именования и в синтаксисе человеческих языков. Ведь это условность, что все исчисляемые множества я разбиваю на группы тысяч, сотен и десятков, а для обозначения последних в немецком языке имеется формант -zig в vierzig «сорок», fünfzig «пятьдесят» и т.д. В сфере названий чисел он является аналогом синтаксических посредников; он входит во внутреннюю форму языка в понимании Гумбольдта. По различным причинам дело обстоит не повсюду так, что можно обойтись единственной или немногими, но проводимыми без исключений синтаксическими условностями. Напротив, их много. Но каким бы сложным ни оказалось положение вещей, в конечном счете ядерная часть языкового синтаксиса (в той мере, в какой он служит репрезентативной функции языка) может поддаваться разложению частью по модели целесообразного именования углов n-угольника, частью по аналогии со схемой (зрительно воспринимаемого) цифрового синтаксиса, частью по схеме конструируемых (акустических) наименований чисел. Мы еще вернемся к этому. Тот факт, что в языке многое конструируемо, а кое-что, напротив, не поддается конструированию, относится к числу тривиальнейших. В грамматиках подчеркивается и выдвигается на передний план то, что легко конструируется. А в дополнение сообщается то, что менее просто сконструировать и что выступает как обременительный балласт в виде «исключений». При рассмотрении явлений в историческом аспекте часто удается распознать в изолированных образованиях остатки прежних, поддававшихся конструированию систем. Некоторые из них сохранились и производят впечатление островков, оставшихся от исчезнувшего богатства форм. Или наоборот, бывает так, что прежде существовало большее единообразие, которое местами оказалось нарушенным. Над этим грубыми мазками очерченным и в деталях хорошо известным общим состоянием как бы парит потребность языкового репрезентативного механизма в координаторах, будь то «произвольные» посредники типа алфавитной цепочки или прозрачно построенные посредники, какими являются сложные наименования чисел или формы спряжения «регулярного» глагола в греческом или в немецком языках. Посреднический характер этих координирующих механизмов мы детально опишем на одном, но хорошо изученном примере — на системе падежей индоевропейских языков. Встроенный (dazwischengeschoben) полевой механизм падежной системы 1 становится пригодным координатором лишь благодаря тому, что репрезентируемое, положения вещей, которые воспроизводятся в индоевропейских предложениях, мыслятся и видятся по схеме действий человека или животного. Это доминирующая схема положения вещей в индоевропейских языках. Где она используется, там полевой механизм так называемых падежей внутренней детерминации отображает положение вещей сообразно с полем; этот механизм служит для подражания положению вещей. |