В.А. Догель - Зоология беспозвоночных. Тип губки (spongia, или porifera)

Скачать 15 Mb. Скачать 15 Mb.

|

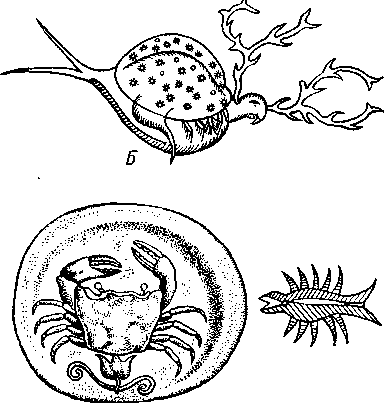

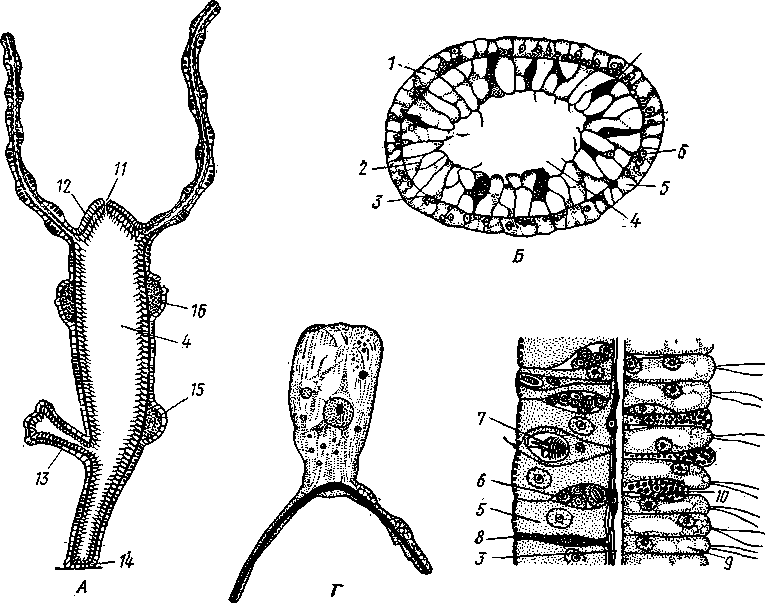

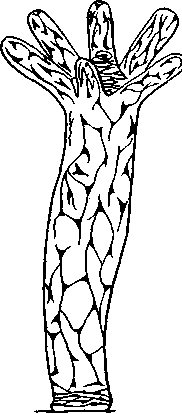

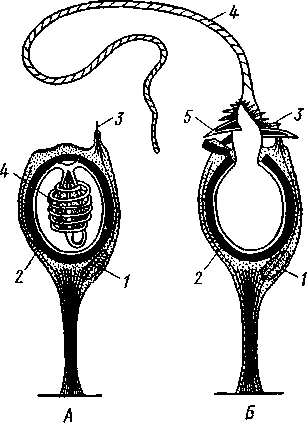

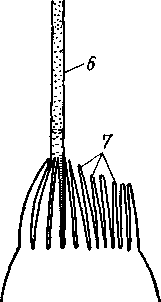

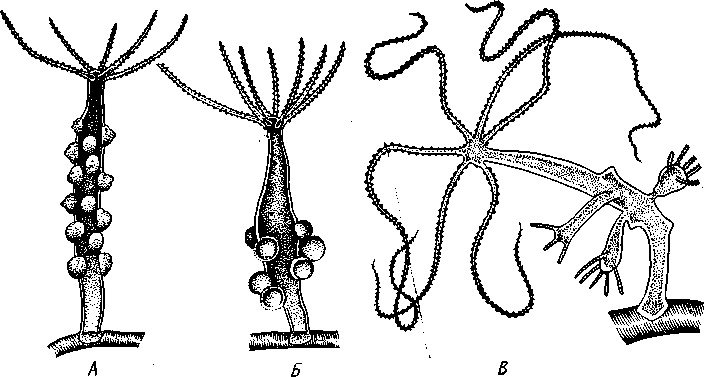

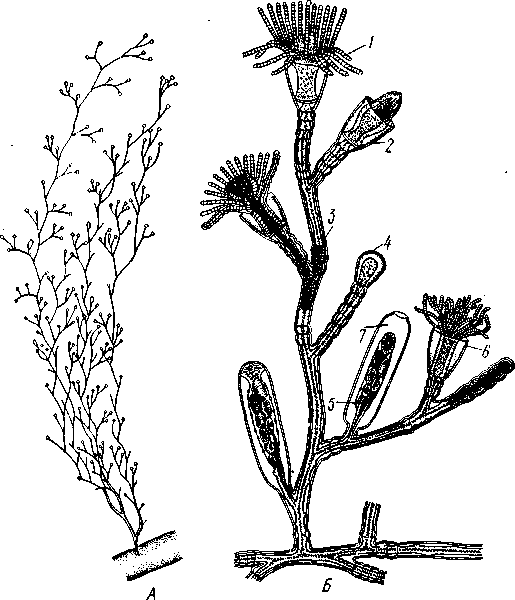

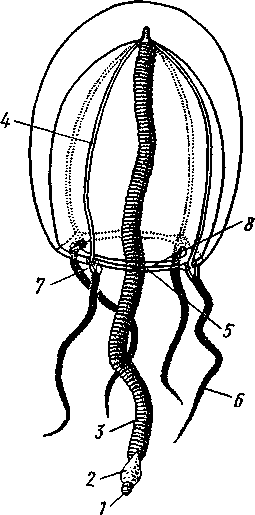

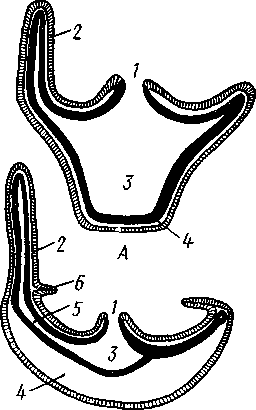

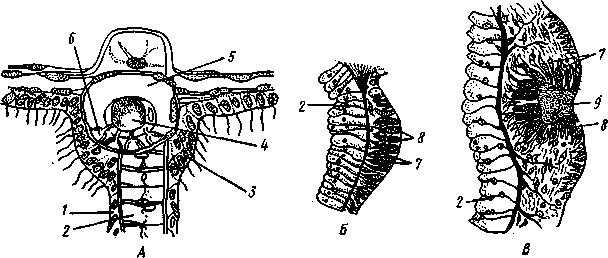

РАЗДЕЛ ЛУЧИСТЫЕ (RADIATA)*тА В  Рис. 90. Старинные изображения различных Eumetazoa. А — пресноподный малоще-тинковый червь в изображении Розель фон Розснгофа (1775); Б — водяная блоха — дафния (из Франсэ), фантастически нарисована голова с птичьим клювом, глазом и бровью; В — ракообразные, слева — изображение краба на древней греческой монете, форма тела и конечности животного переданы необычайно правдиво; справа — изображение морского таракана (рачок из отр. Isopoda по Себастиану Мюнстсру, 1550), рисунок обнаруживает полное незнание автором изображаемого животного; Г — древнеегипетский рисунок жука-скарабея, следует отметить совершенно неправильное изображение «крыльев», напоминающих крылья птиц; Д — изображение осьминога на критской вазе (около 1500 лет до н. э.), рисунок поражает живостью передачи и значительной точностью, если не считать раздвоенности конца тела; Е— морские звезды (Олаф Магнус, середина XVI в.), интересен антропоморфизм рисунка (человеческие глаза, нос и рот) и совершенно неправильная ориентировка животных (рот кверху, а не книзу) 115 энтодерма, отчетливо выраженные и у взрослого животного. Эктодерма и энтодерма разделены прослойкой мезоглеи. В наиболее простом случае тело кишечнополостных имеет вид открытого на одном конце мешка. В полости мешка, выстланной энтодермой, происходит переваривание пищи, а отверстие служит ртом. Последний обычно окружен несколькими или одним венчиком щупалец, захватывающих пищу. Непереваренные остатки пищи удаляются из тела через ротовое отверстие. По строению наиболее просто организованные из кишечнополостных могут быть сведены к типичной гзструле. В зависимости от образа жизни эта схема строения может несколько изменяться. Наиболее близки к ней сидячие формы, которым дано общее наименование — полипы: свободноплавающие кишечнополостные испытывают обычно сильное уплощение тела по направлению главной оси — это медузы. Деление на полипов и медуз не систематическое, а чисто морфологическое; иногда один и тот же вид кишечнополостных на различных стадиях жизненного цикла имеет строение то полипа, то медузы. В медузоидном состоянии кишечнополостные, как правило, одиночные животные. Напротив, полипы лишь в редких случаях'\5ывают одиночными. Громадное большинство их, начиная жизнь как одиночный полип, образует затем посредством почкования, не доходящего до конца, колонии, состоящие из сотен и тысяч особей. Колонии состоят из вполне одинаковых особей (мономорфные колонии) или же из особей, имеющих различное строение и выполняющих различные функции (полиморфные колонии). Характернейшая черта типа — наличие стрекательных клеток. Движение осуществляется путем мускульных сокращений. Тип распадается па классы: Hydrozoa (гидрозои); Scyphpzoa (сцифоидные медузы); Anthozoa (коралловые полипы). КЛАСС I. ГИДРОЗОИ (HYDROZOA) Низший класс, состоящий большей частью из мелких форм, содержит полипов и медуз (2700 видов). В отличие от сцифомедуз и коралловых полипов полипы и медузы, принадлежащие к Hydrozoa, называются гидроидными. ПОДКЛАСС I. ГИДРОИДНЫЕ (HYDROIDEA) Строение гидры (Hydra). На примере гидры можно ознакомиться со строением гидроидных полипов. Гидра — одни из наиболее просто устроенных полипов. Это маленький (около 1 см) пресноводный полип, часто встречающийся в озерах и прудах. Тело гидры в виде продолговатого мешочка, прикрепляется к субстрату своим основанием, или подошвой; па свободном конце тела па особом, возвышении — ротовом конусе лежит рот, окруженный венчиком из 6—12 щупалец (рис. 91, А).Вся поверхность тела, вплоть до краев ротового отверстия, покрыта эктодермой, состоящей из нескольких сортов клеток. Большая часть ее образована цилиндрическими или кубическими эпителиальными клетками, основание которых, обращенное к мезоглее, вытягивается по направлению кверху и книзу (по продольной оси животного) в длинный отросток, лежащий параллельно поверхности тела (рис. 91, Г).Цитоплазма отростка дифференцируется в виде тончайших сократительных волоконец; отросток имеет значение мускульного. Цилиндрическая часть клетки входит в состав покровного однослойного эпителия. Эти клетки называются эпителиально-мускульными. Совокупность отростков всех таких 116 I клеток образует в основании эпителия слой мускульных образований, совпадающих с продольной осью тела. При их одновременном сокращении тело полипа сильно укорачивается. Между основаниями более крупных эпителиально-мускульных клеток располагаются мелкие промежуточные (интерстициальные) клетки. За их счет формируются половые и стрекательные клетки. Непосредственно под эпителием рассеяны нервные клетки звездчатой формы, которые своими отростками сообщаются между собой и образуют субэпителиальное нервное сплетение. Таким образом, нервная система гидры стоит на самой низкой ступени развития, имеет рассеянный, диффузный характер (рис. 92). Впрочем, даже у гидры отмечаются два сгущения нервного сплетения — вокруг рта и на подошве. Характерная черта кишсчнополостных — присутствие в покровах стрекательных клеток (рис. 93, А, Б).Они развиваются из промежуточных клеток и содержат особую овальную стрекательную капсулу с плотными стенками. Капсула наполнена жидкостью, а на одном конце капсулы стенка ее впячена внутрь в виде очень тонкого, но полого отростка, который закручивается в капсуле в спирально завитую стрекательную нить. Стрекательные клетки служат гидре орудием нападения и защиты.  •ю- •В Рис. 91. Гидра Hydra oligactis. A—продольный разрез; Б — поперечный разрез; В — участок среза при большом увеличении; Г — эктодермальная эпителиально-мускульная клетка (А — из Бриана, Б — по Полянскому, В — по Кестнеру, Г — по Роскину): / — эктодерма, 2 — энтодерма, 3 — базальная мембрана, 4 — гастральная полость, 5 —эктодер-мальные эпителиально-мускульные клетки, 6 — интерстициальные клетки, 7 — стрекательные клетки, 8 — нервные клетки, 9 — энтодермальные " эпителиально-мускульные клетки, 10 — железистые клетки, // — ротовое отверстие, 12 — ротовой конус, 13 — почка, 14 — подошва, 15 — яйцеклетка, /6 — мужские гонады . 117  Рис. 92. Схема расположения нервных клеток в теле гидры (по Гессе) На наружной поверхности клетки имеется тонкий чувствительный волосок— книдоциль. Изучение стрекательных клеток с помощью электронного микроскопа показало значительную сложность строения книдоциля (рис. 93, В).Он состоит из длинного жгутика, окруженного 18—22 тонкими пальцевидными выростами цитоплазмы — микроворсинками. По строению жгутик книдоциль очень сходен со жгутиками и ресничками простейших, но в отличие от них неподвижен. При прикосновении добычи или врага к жгутику последний отклоняется и задевает одну или несколько микроворсинок, что приводит к возбуждению стрекательной клетки. При этом стрекательная капсула выбрасывает выворачивающуюся из нее наружу упругую нить, которая распрямляется, как стрела. Нить наподобие гарпуна усажена обращенными назад шипиками, а в основании несет более крупные шипы. Уколы нити ядовиты и могут парализовать мелких животных. После выбрасывания нити стрекательная клетка погибает. У гидры имеется несколько категорий капсул, функции которых различны. Рассмотренные крупные капсулы, служащие для пробивания покровов и поражения добычи, называются пенетрантами (рис. 93). Значительно более мелкие — вольвенты имеют короткие спирально закрученные нити, которые обвиваются вокруг различных выступов (щетинок, волосков и т. п.) на теле добычи и таким путем удерживают ее. Наконец, вытянутые стрекательные капсулы — глютинанты — приклеиваются к телу добычи длинными липкими нитями.  Энтодерма выстилает всю гастраль-ную (пищеварительную) полость вплоть до краев рта. В состав энтодермы входит также несколько кате-  118 Рис. 93. Стрекательные клетки. А — в покоящемся состоянии; Б — с выброшенной стрекательной нитью (по Кюну); В — строение книдоциля (по Слаутербаку): 7 — ядро, 2 — стрекательная капсула, 3 — книдоциль, 4 — стрекательная нить с шипиками, 5 — шипы, 6 — жгутик, 7 — микроворсинки горий клеток (см. рис. 91, В).Основу ее составляют эпителиально-мускульные пищеварительные клетки, кроме них имеются особые железистые клетки. Мускульные отростки энтодермальных эпителиально-мускульных клеток расположены поперечно по отношению к продольной оси тела. При сокращении их тело гидры суживается, становится тоньше, т. е. они антагонисты эктодермальных эпителиально-мускульных клеток. Эпителиальная часть энтодермальных клеток, направленная в сторону пищеварительной полости, несет 1—3 жгута и способна образовывать псевдоподии, которыми захватываются мелкие пищевые частицы. Таким образом, у кишечнополостных, как и у губок, имеет место внутриклеточное переваривание пищи — признак примитивной организации. Однако наряду с этим железистые клетки энтодермы выделяют пищеварительные соки непосредственно в гастральную полость, где также происходят процессы пищеварения, т. е. у гидры сочетаются внутриклеточное и полостное пищеварение. Гидра питается различными мелкими животными, преимущественно рачками (дафнии, циклопы). Мезоглея у гидры и других гидроидных полипов в виде тонкой бесструктурной пластинки — базальной мембраны, залегающей между эктодермой и энтодермой. Размножение и развитие. Гидры размножаются бесполым и половым путями. Бесполое размножение состоит в почковании. Приблизительно на уровне середины тела гидры имеется так называемый пояс почкования. Здесь время от времени образуется бугор (почка), вырастающий и образующий на вершине новый рот и зачатки щупалец. Почка у основания перешнуровывается, падает на дно и переходит к самостоятельной жизни. Иногда почкование идет так энергично, что еще до отрывания первой почки на гидре успевают образоваться две-три другие (рис. 94). Половым способом гидра начинает размножаться с приближением холодов. Гидры раздельнополы, но встречаются и гермафродитные виды, причем половые клетки их происходят из эктодермы, что характерно для всех Hydrozoa. Некоторые интерстициальные клетки эктодермы или непосредственно превращаются в яйца, или же многократным делением  Рис. 94. Hydra oligactis при небольшом увеличении. А — с мужскими гонадами; Б — с женскими гэнадами; В — почкующаяся гидра (по Полянскому) 119 дают скопления живчиков (сперматозоидов). В этих местах на теле гидры эктодерма вздувается в виде бугорков. Яйца располагаются ближе к основанию гидры, а бугорки со сперматозоидами (мужские гонады) — к ротовому полюсу. Яйцо оплодотворяется в теле матери еще осенью и окружается плотной оболочкой, потом гидра погибает, а яйца остаются в покоящемся состоянии до весны, когда из них развиваются новые гидры. Морские гидроидные полипы. Лишь очень немногие гидроидные полипы наподобие гидры ведут одиночный образ жизни. Большинство образует колонии, состоящие из множества особей (рис. 95). Формирование колоний становится легко понятным из сравнения с гидрой. Представим себе, что почки, образовавшиеся на теле гидры, не отрываются от нее, а остаются с ней в постоянной связи и сами начинают почковаться, не отделяя от себя образующихся дочерних полипов. Получается комплекс особей, сидящих как бы на общем стволе и его побочных ветвях. Колония чаще всего имеет вид деревца или кустика. Основание общего ствола колонии обыкновенно дает стелющиеся по субстрату отростки, похожие на корни растений и служащие для прикрепления колонии. Ствол ветвится, на ветвях сидят отдельные особи колонии — гидранты;  Рис. 95. Гидроид Obelia. A — колония (слегка увеличено); Б — отдельная веточка колонии (несколько схематизировано, часть особей колонии изображена в разрезе) (по Абрикосову): 1 — гидрант в расправленном состоянии, 2 — сократившийся гид рант, 3 — тека, 4 — почка, 5 — бластостиль с развивающимися медузами, 6 — гидротека, 7 — гонотека (участок теки, одевающий ф бластостиль} 120  каждая особь соответствует как бы одной почке гидры и напоминает гидру. Гистология гидранта в общем отвечает таковой гидры, но гаст-ральная полость гидрантов продолжается в полость, или капал, проходящий через весь ствол и ветви колонии. Таким образом, гастральные полости всех гидрантов сообщаются между собой, так что пища, захваченная отдельными гидрантами, может затем в переработанном виде распределяться по всей колонии. Эктодермальный эпителий ствола выделяет на поверхности особую  Рис. 96. Сравнение строения гидроидного полипа (Л) и гидроидной медузы (Б),перевернутой ротовым отверстием кверху (по Холодков- скому): I — рот, 2 — щупальца, 3 — гас-тральная полость, 4—мезоглея, 5 — радиальный канал, 6 — парус Рис. 97. Гидроидная медуза Sarsia (рис. А. Наумова): J — рот, 2 — ротовой стебелек с расположенной на нем гонадой (3),4 — радиальные каналы, 5 — кольцевой канал, 5 — щупальца, 7 — глазки, 8 — парус органическую оболочку — теку, которая придает ему большую устойчивость. Тека доходит до основания гидрантов (подотряд Athecata), а иногда продолжается и на них самих (подотряд Thecaphora) в виде защитного колпачка, или гидротеки. Размножение морских гидроидных полипов, образование и строение медуз. Сами полипы способны лишь к бесполому размножению почкованием, в гидрантах половые железы не образуются. Они формируются лишь в специальных, возникающих на колонии тоже путем почкования половых особях, медузах, переходящих к свободноплавающему образу жизни. Сначала на известных местах стебля колонии появляется вырост, напоминающий зачаток гидранта. Этот вырост сильно вытягивается и превращается в полый столбик, видоизмененный полип — бластостиль, по бокам которого выпочковываются зачатки медув. Каждый зачаток постепенно превращается в молодую медузу, которая отрывается от бла-стостиля и уплывает. Медузка растет, развивает в себе половые клетки и 121 приступает к половому размножению. Иногда медузы выпочковываются поодиночке, без бластостиля. Медузы, за исключением некоторых отклонений в организации пищеварительной системы, построены по той же схеме, что и полипы, но часто сильно сплющены в плоскости, перпендикулярной к главной оси тела (рис. 96). Медуза имеет вид колокола или зонтина; наружная выпуклая сторона называется эксумбреллой, внутренняя вогнутая — субумбреллой (рис. 97). Посредине последней выдается более или менее длинный ротовой стебелек со ртом на свободном конце. Рот ведет в пищеварительную, или гастральную, полость, состоящую из центрального желудка и расходящихся от него к краям зонтика радиальных каналов в числе, равном четырем или кратном четырем, и соединенных в толще мезоглеи сплошной энтодермальной пластинкой. На краю зонтика все радиальные каналы сообщаются между собой посредством кольцевого канала. Желудок и каналы в совокупности образуют гастроваскулярную (т. е. кишечносо-судистую) систему. По свободному краю зонтика прикреплена тонкая кольцевидная мускулистая перепонка, суживающая вход в полость колокола. Она называется парусом и является характерной особенностью гидроидных медуз, отличающей их от медуз, принадлежащих к Scypho-zoa. Парус играет важную роль при движении медуз. На краю зонтика расположены, кроме того, щупальца. Они, подобно радиальным каналам, имеются в определенном числе, чаще всего кратном четырем. Вследствие правильного расположения радиальных каналов и щупалец лучистая симметрия медуз ярко выражена. Тело медуз характеризуется сильным развитием мезоглеи, которая очень утолщается и содержит большое количество воды, приобретая студенистый желеобразный вид. Благодаря этому все тело медуз почти стекловидно и прозрачно. Прозрачность, свойственная очень многим планктонным животным, рассматривается как особый род покровительственной окраски, укрывающей животное от врагов.  Рис. 98. Органы чувств гидромедуз. А — основание щупальца и орган равновесия медузы Obelia (по О. и Р. Гертвигам); Б — глазное пятно медузы (из Хайман); В — глаз медузы (по Линко): |