История Болезни нейрохирургия. Травма и опухоли позвоночника и спинного мозга. Остеохондроз

Скачать 1.5 Mb. Скачать 1.5 Mb.

|

|

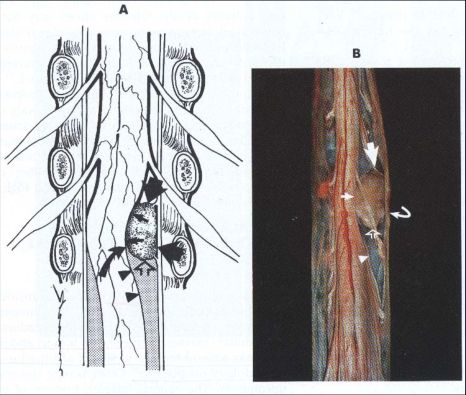

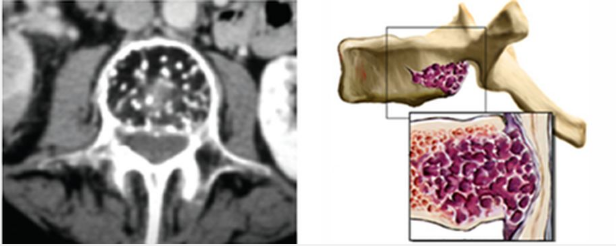

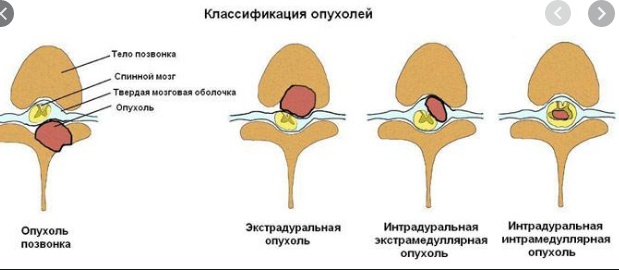

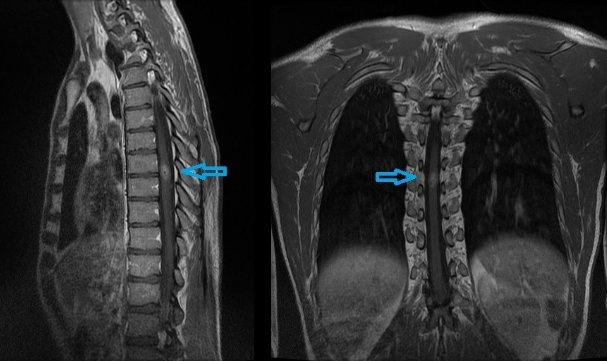

ТРАВМА И ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА. ОСТЕОХОНДРОЗ 1. Опухоли спинного мозга и позвоночника Классификация. Клиника опухолей спинного мозга в зависимости от гистоструктуры, локализации и степени его поражения. Значение вспомогательных методов при диагностике опухолей спинного мозга. Принципы хирургического лечения опухолей спинного мозга. Радикальные и паллиативные операции. Осложнения и их профилактика. Восстановительное лечение в послеоперационном периоде Опухоли центральной нервной системы составляют около 12% всех новообразований, опухоли спинного мозга - около 3% заболеваний нервной системы и встречаются преимущественно у лиц среднего возраста. У детей и пожилых людей эти опухоли наблюдаются редко. Опухоли спинного мозга обнаруживаются преимущественно у женщин. Чаще всего они развиваются не из мозгового вещества, а из окружающей ткани, и при увеличении в размерах сдавливают спинной мозг. Для детей наиболее характерны липомы, дермоидные кисты, саркомы, эпидуральныеэпендимомы и ангиомы. У лиц среднего возраста чаще оказываются невриномы, реже - менингиомы. У пожилых людей по частоте на первом месте - менингиомы, реже - невриномы, другие опухоли (кроме метастазов рака) почти не встречаются. Классификация. Гистологическая классификация опухолей спинного мозга Опухоли спинного мозга в зависимости от их локализации подразделяются: внемозговые (екстрамедуллярные), которые встречаются в 80% случаев, развиваются из оболочек мозга, его корешков и тканей, окружающих спинной мозг, внутримозговые (интрамедуллярные), встречающиеся в 20% случаев и возникающие из клеточных элементов мозга (истинные опухоли спинного мозга). По отношению к позвоночномуканалу и твердой мозговой оболочки опухоли спинного мозга делятся на: субдуральные, эпидуральные екстраинтравертебральные (по типу песочных часов - опухоли Гулике). По отношению к отделам спинного мозга более чем в половине случаев опухоли встречаются в шейном и поясничном отделах. Опухоли конского хвоста встречаются примерно у 1/5 больных. В шейном отделе опухоли спинного мозга у детей встречаются вдвое чаще, чем в пожилом возрасте, а в грудном отделе позвоночника - у пожилых людей встречабтся в три раза чаще, чем у детей. В области конского хвоста у детей опухоли встречаются в 25 раз чаще, чем у пожилых людей. Различают также краниоспинальные опухоли: опухоли, распространяющиеся из полости черепа в позвоночный канал или наоборот. Менингиомы - опухоли оболочек спинного мозга - это доброкачественные опухоли, покрытые оболочкой розовато-серо-коричневого цвета, чаще твердой консистенции. Иногда менингиома обызвествляется (псаммома). Встречаются у 1/3 больных.  Рисунок: менингиома - опухоль из оболочек спинного мозга Невриномы наблюдаются у 1/3 больных. Это доброкачественные опухоли овальной формы, беловато-серого цвета, твердой консистенции. Они часто бывают в форме песочных часов. Возникают, как правило, из задних корешков спинного мозга. Такие опухоли называют также шванномами. Множественные невриномы, характерные для болезни Реклингхаузена, встречаются редко. Саркомы составляют 15% всех опухолей спинного мозга. Чаще характерны для детей, проявляются в виде узловатого конгломерата красновато-коричневого цвета плотной консистенции. Астроцитомы - это доброкачественная форма интрамедуллярных опухолей, чаще характерная для детей 2-5 лет и локализующаяся в шейно-грудном отделе спинного мозга. Мультиформнаяглиобластома и медуллобластома относятся к злокачественным интрамедуллярных опухолям с инфильтративным ростом. Эпендимомы встречаются преимущественно у больных 30-40 лет и у детей школьного возраста. Они локализуются преимущественно в шейном отделе и в области конского хвоста. Это опухоли розового цвета, могут распространяться на два, три и более сегмента спинного мозга. Липомы составляют около 1% всех опухолей и встречаются преимущественно в детском возрасте. Это опухоли мезенхимального происхождения, мягкой консистенции, желтого цвета. Растут инфильтративно в нескольких местах, поражая мозг. Сосудистые опухоли (гемангиоэндотелиома, гемангиобластома, гемангиоперицитома, ангиолипома, ангиосаркома) составляют 5-6% опуолей спинного мозга и встречаются преимущественно у лиц среднего возраста.  Симпатобластомы развиваются из симпатических узлов, врастая через межпозвонковые отверстия, раздражают их, охватывая корешки спинного мозга, в дальнейшем вызывают компрессию спинного мозга. Развитие этих опухолей сопровождается сильными корешковыми болями и сравнительно быстрым появлением параплегии. Хондромы, хордомы. хондросаркомы относятся к новообразованиям, которые редко встречаются и локализуются преимущественно в крестцовом отделе. Опухоли гетеротопической локализации (дермоидные кисты, епидермоиды и тератомы), встречаются преимущественно у детей в первые годы жизни. Метастатические опухоли встречаются в 1% случаев и, как правило, проникают через венозную систему позвоночника. Такие метастазы распространяются из опухолей костей, почек, молочной железы и простаты. Эти опухоли растут быстро, разрушают костную ткань позвонка, связочный аппарат и мягкие ткани, вызывая сдавление спинного мозга. В твердую мозговую оболочку, как правило, не прорастают. КЛИНИКА Для всех опухолей спинного мозга, независимо от их локализации, происхождения и гистологического строения характерен прогрессирующее волнообразное течение с нарастанием симптомов вследствие постепенной компрессии спинного мозга и поражения его корешков. Для клинической картины опухолей спинного мозга характерны следующие синдромы: 1 Корешковый синдром. Характерный для экстрамедуллярного опухолей. В зависимости от того, какой из корешков поражен, передний или задний, он проявляется преимущественно болями, нарушением чувствительности и движений по периферическому типу. Для корешкового синдрома характерны фаза раздражения и фаза выпадения функции. Боли - самый ранний, постоянный симптом, который может наблюдаться во всех фазах опухолевого процесса. Чаще болевые ощущения возникают при раздражении задних корешков спинного мозга, но часто боли могут быть следствием воздействия опухоли на чувствительные проводники и оболочки спинного мозга. Большое значение имеет симптом остистого отростка: болезненность при перкуссии остистых отростков и паравертебральных точек на уровне патологического процесса. Симптом «поклона», характеризуется усилением боли при наклоне головы вперед. Для интрамедуллярных опухолей характерный симптом так называемого ликворного толчка - возникновение или усиление корешковой боли при компрессии яремных вен. При этом затрудняется отток крови от головного мозга, быстро нарастает внутричерепное давление и волна спинномозговой жидкости распространяется по субарахноидальным пространствам спинного мозга, действуя в виде толчка на опухоль с натяжением корешка, в результате чего появляется или усиливается боль.  В зависимости от степени поражения корешка спинного мозга появляются нарушения чувствительности по корешковому типу в виде онемения, «бегания мурашек», чувство холода или тепла. Сначала парестезии бывают временными (фаза раздражения), а в дальнейшем становятся постоянными и переходят в снижение чувствительности (фаза выпадения), при поражении нескольких корешков – до степени анестезии. 2 Синдром поражения поперечника спинного мозга. Появление и развитие этого синдрома обусловлено нарастающей компрессией спинного мозга растущей опухолью. При этом отмечаются следующие симптомы: - Нарушение чувствительности имеют проводниковый характер. При экстрамедуллярных опухолях отмечается восходящий тип нарушения чувствительности, при интрамедуллярных - нисходящий тип нарушения чувствительности, что объясняется законом эксцентрического расположения проводников в спинном мозге. - Двигательные нарушения могут быть одно-или двусторонними в зависимости от срединной или боковой локализации опухоли и степени компрессии спинного мозга. Они проявляются в виде парезов или параличей. - Нарушение мышечного тонуса, а именно его повышение, характерно для нарушения проводимости двигательных путей спинного мозга и соответствует выраженности пареза в зависимости от степени и продолжительности компрессии. - Изменение рефлексов. Со временем при нарушении тормозного влияния коры головного мозга усиливается рефлекторная деятельность сегментарного аппарата спинного мозга, что приводит к оживлению, повышению сухожильных и периостальных рефлексов и появлению патологических пирамидных рефлексов. При опухолях спинного мозга наблюдается синдром Броун-Секара (симптом поражения половины поперечника спинного мозга), но не в классическом варианте, а только его элементы. Классическая симптоматика синдрома Броун-Секара характерна для ранения с повреждением половины поперечника спинного мозга и характеризуется на стороне поражения наличием центрального паралича и выпадением глубоких видов чувствительности (проприоцептивной и вибрационной) а на противоположной стороне - выпадением поверхностных видов чувствительности - болевой и температурной. Тактильная чувствительность снижается при этом с обеих сторон, на стороне повреждения также характерны корешковые нарушения по периферическому типу. Нарушение функции тазовых органов (перинеоанальний синдром) зависит от уровня локализации опухоли. При опухолях на уровне пояснично-крестцового сегмента могут быть недержание мочи и кала и половые нарушения. При опухолях, расположенных выше симпатических (L I -L II,) и парасимпатических (S III -S V) центров регуляции тазовых органов, характерны нарушения функции последних по центральному типу - задержка мочи и кала.  При опухолях шейного отдела спинного мозга на уровне C I -C IV сегмента характерны ранние и устойчивые корешковые боли в затылочной области стреляющего характера с ограничением движений в шейном отделе позвоночника. Медленно нарастает центральный тетрапарез. При локализации опухоли на уровне сегмента C IV характерно нарушение дыхания вследствие поражения диафрагмального нерва (паралич диафрагмы).Наряду с этим, при краниоспинальными опухолях возникают симптомы внутричерепной гипертензии с застоем на глазном дне, а при поражении продолговатого мозга присоединяются бульбарные симптомы. При поражении сегментов С V -D I - участок шейного утолщения - наблюдается вялый периферический парез или паралич верхних конечностей в сочетании с центральным нижним парапарезом, который со временем переходит в параплегии нижних конечностей. При компрессии опухолью цилиоспинального центра, который расположен в сегментах C VIII -D I, развивается синдром Клод-Бернара-Горнера (птоз, миоз, энофтальм) или его элементы. Иногда наблюдается нистагм, который сочетается с изменением функционального состояния вестибулярного анализатора. В ряде случаев выявляется частичное нарушение функции V и IX пар черепномозговых нервов (снижение роговичного и глотательного рефлексов). Опухоли грудного отдела проявляются корешковыми болями по ходу межреберных нервов. При локализации опухоли на уровне сегментов D IV -D VI могут наблюдаться различные нарушения сердечной деятельности. При поражении нижнегрудных сегментов боли возникают в области живота, что может привести к ошибочному диагнозу: холецистита, панкреатита или аппендицита. Важное значение в топической диагностике опухолей нижнегрудного отдела имеет состояние брюшных рефлексов. Полное их отсутствие характерно для опухолей в области D VII -D VIII,, средний и нижний брюшные рефлексы отсутствуют при опухолях D IX -D X. отсутствие только нижних брюшных рефлексов характерно при поражении сегментов D XI -D XII. Опухоли участка поясничного утолщения (L I -S II). При локализации опухолей в верхних отделах утолщения может наблюдаться смешанное поражение: в проксимальной группе мышц - по периферическому «дряблому» типу, а в дистальной - по центральному типу. При этом коленные рефлексы не вызываются или снижены, а ахилловы - повышенные. Для поражения эпиконуса (L IV -S II) характерны вялые параличи мышц перонеальной группы, ягодичных мышц при сохранении коленных и потере ахилловых рефлексов. В зависимости от типа опухоли спинного мозга развитие двигательных и чувствительных нарушений при экстрамедуллярных и интрамедуллярных опухолях неодинаково. Для экстрамедуллярных опухолей характерен восходящий тип нарушений - от дистальных отделов (ступня, промежность) с постепенным их распространением вверх до уровня очага поражения, что объясняется постепенной компрессией проводников спинного мозга снаружи, где располагаются самые длинные волокна, от которых идет иннервация дистальных частей тела. Клиническая картина заболевания часто начинается с корешкового синдрома с последующим присоединением симптоматики компрессии спинного мозга. Для интрамедуллярных опухолей, при которых раньше сдавливаются внутренние, более короткие волокна, заканчивающиеся в сегментах на уровне расположения опухоли, характерен нисходящий тип нарушений функции спинного мозга. При этом корешковый синдром появляется на фоне симптоматики поражения поперечника спинного мозга. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ Люмбальная пункция Среди вспомогательных методов обследования в диагностике опухолей спинного мозга большое значение имеет люмбальная пункция с проведением ликвородинамических проб. У больных выявляется синдром ликворологических (белково-клеточная диссоциация) и ликвородинамических нарушений (полная, частичная или клапанная ликворная блокада субарахноидальных пространств). При биохимических и микроскопических исследованиях ликвора наблюдается значительное увеличение количества белка (в 2-10 раз) на фоне почти неизмененного количества форменных элементов (белково-клеточная диссоциация), что более характерно для экстрамедуллярных опухолей. Повышение уровня белка обусловлено застоем в подпаутинных и эпидуральных венах и транссудацией плазмы в ликвор. Чем ниже расположена опухоль, тем больше белка переходит из вен опухоли в спинномозговую жидкость. При сосудистых опухолях может наблюдаться ксантохромия, а при распаде тканей цитологическое исследование может обнаружить клетки опухоли. Проведение ликвородинамических проб (Квеккенштедта и Стукея) выявляет нарушения проходимости ликворных пространств в виде полного, частичного или клапанного блока. Спондилография, которая проводится в двух проекциях, при опухолях спинного мозга, особенно у детей, может обнаружить рентгенологические симптомы в виде сужения, уплощения внутреннего контура и укорочения основания корней дужек - синдром Эльсберга-Дайка. У детей при опухолях спинного мозга часто обнаруживают изменения оси позвоночника в виде сколиоза, кифоза, выпрямления шейного и поясничного лордоза, углубления задней поверхности тел позвонков на уровне опухоли, иногда при холестеатомах позвонка определяется локальное расширение позвоночного канала. Миелография Для определения верхней и нижней границы опухоли применяется восходящая и нисходящая миелография. При восходящеймиелографии применяется контраст, плотность которого меньше ликвора, как правило, используется воздух. При нисходящей - контраст тяжелее ликвора.Для радиоизотопного обследования позвоночника и спинного мозга применяется ксенон и воздушно-радоновая смесь. При опухолях спинного мозга с помощью радиометрии максимальный уровень излучения определяется на уровне нижней границы опухоли. Проведение нисходящей миелографииначинается с субокципитальной пункции, при которой в большую затылочную цистерну вводится водорастворимый контраст (омнипак), который благодаря большему весу опускается вниз по субарахноидальному пространству спинного мозга. Для экстрамедуллярных опухолей характерна остановка контрастного вещества в виде «шапки», «колпака» или «цилиндра». При интрамедуллярных опухолях вследствие веретенообразного утолщение спинного мозга контрастное вещество может остановиться в виде двух полос, постепенно сужающихся, расположенных на боковых поверхностях спинного мозга. Веноспондилография При веноспондилографии для опухолей спинного мозга характерны изменения венозных сосудов спинного мозга. КТ и МРТ Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография позволяют окончательно уточнить характер и локализацию опухолей спинного мозга.  ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА Лечение опухолей только хирургическое. Чем раньше и радикально удалена опухоль, тем благоприятнее послеоперационный результат. Доступ к опухоли осуществляют путем ламинэктомии. При чисто экстрадуральных опухолях твердая мозговая оболочка НЕ разрезается. Опухоль удаляется частями. Если опухоль распространяется на большое расстояние по длине мозга, то через каждые 3-4 позвонка оставляют одну дугу неудаленной, удаляя из-под нее опухоль сверху и снизу. Если опухоль расположена субдурально, то она удаляется после разреза твердой мозговой оболочки.Удаление опухоли, расположенной интрадурально на передней поверхности спинного мозга, проводится после вскрытия зубчатой связи. Удаление внутримозговых опухолей осуществляется с применением микрохирургической техники. В ранний послеоперационный период больным проводится реабилитационная терапия: занятия лечебной гимнастикой, массаж конечностей, назначения сосудорасширяющих препаратов, витаминов группы В и т.д.. В отдаленном послеоперационном периоде показано диспансерное наблюдение, проведение повторных курсов восстановительной терапии в условиях неврологического или реабилитационного отделения. Результаты лечения опухолей спинного мозга зависят от локализации опухоли, ее морфологического строения, радикальности удаления опухоли во время операции: в 90% случаев экстрамедуллярных доброкачественных опухолей послеоперационные результаты положительные. Прогноз по восстановлению функции зависит от нарушений и времени, прошедшего до операции. Чем грубее клинические проявления и чем длиннее период до операции, тем хуже результаты восстановления утраченных функций после хирургического лечения. |