Книга часть первая. Учебные пособия для студентов высших учебных заведений

Скачать 2.23 Mb. Скачать 2.23 Mb.

|

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙМЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Под редакцией доктора экономических наук, профессора В. М. БАУТИНА Рекомендовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятиях АПК» 2-е ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ МОСКВА «КОЛОС» 2000 УДК 631.3(075.8) ББК 40.7я73 М55 Авторы: В. М. Баутин, В. Е. Бердышев, Д. С. Буклагин, Н. И. Стружкин, К. 3. Кухмазов Рецензенты: доктор технических наук, профессор Г. Ф. Серый (Российский государственный аграрный заочный университет); кандидат технических наук, профессор В. И. Загинайлов (Московский государственный агропромышленный университет) Редактор Н. К. Петрова Механизация и электрификация сельскохозяйственно- го производства/В. М. Баутин, В. Е. Бердышев, Д. С. Буклагин и др. — М.: Колос, 2000. — 536 с: ил. (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 5-10-003523-4. Рассмотрены вопросы механизации и электрификации технологических процессов в растениеводстве и животноводстве. Приведены основные марки машин, их устройства, технические характеристики. Даны основные направления повышения эффективности использования машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве. Во втором издании (первое вышло в 1996 г.) заменены устаревшие модели машин и оборудования, внесены исправления в рисунки и формулы. Для студентов экономических специальностей сельскохозяйственных вузов. УДК 631.3 (075.8) ББК40.7я73 ISBN 5-10-003523-4 Издательство «Информагротех», 1996 Издательство «Колос», 2000 ПРЕДИСЛОВИЕ Основная задача сельскохозяйственного производства — обеспечить население качественными продуктами питания, а перерабатывающую промышленность — соответствующими видами сырья. Для решения этой задачи важно подготовить специалистов, умеющих грамотно планировать и организовывать производство на сельскохозяйственных предприятиях. В государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования «Общие требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки экономистов по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии АПК» отмечено, что «...экономика и управление включают в себя совокупность методов, приемов и средств организационно-экономической деятельности, обеспечивающих эффективное производство продуктов сельского хозяйства, их хранение, переработку и доведение до потребителей». С учетом требований этого стандарта экономист должен знать: основы гуманитарных и социально-экономических наук, позволяющие анализировать социально значимые проблемы и процессы; этические и правовые нормы; законы развития общества, процессы и явления, происходящие в живой и неживой природе, в агропромышленном производстве, современные научные методы познания природы; особенности и свойства основных элементов производственного процесса (земли, растений, животных, труда, машин и оборудования); методы проектирования технологий производства продукции растениеводства и животноводства; методы определения оптимальных соотношений производственно-экономических систем; основы экономической теории, производственных отношений и управления с учетом технических, биологических, финансовых и человеческих факторов; основы здорового образа жизни. Специалист должен уметь использовать все приобретенные знания в различных сферах своей профессиональной деятельности с учетом развития науки и техники, анализировать свои возможности, приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии, быть готовым к кооперации с коллегами и работе в коллективе, уметь организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения при наличии различных мнений. Основа повышения производительности труда и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции — комплексная механизация и электрификация, использование прогрессивных технологий и процессов. Для их изучения в профессиональной образовательной программе предусмотрена дисциплина «Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства». Цель дисциплины — дать будущим экономистам теоретические знания и практические навыки в области механизации, электрификации и автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве. При изучении дисциплины студенты приобретают знания: по устройству, функционированию и способам настройки тракторов и базовых сельскохозяйственных машин, их агрегатов и механизмов; расчету и комплектованию агрегатов с высокими технико-экономическими показателями при возделывании сельскохозяйственных культур по индустриальным технологиям; методам обоснования состава машинно-тракторного парка для предприятий агропромышленного комплекса; механизации технологических процессов в животноводстве, основам электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; по практической подготовке к работе тракторов, сельскохозяйственных машин, составлению агрегатов и их управлению. С учетом требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и согласно цели дисциплины подготовлен данный учебник, который может быть использован не только студентами, но И специалистами сельскохозяйственного производства. Ра з д е л I ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Глава 1 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ

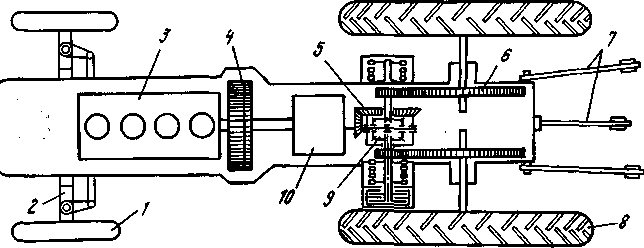

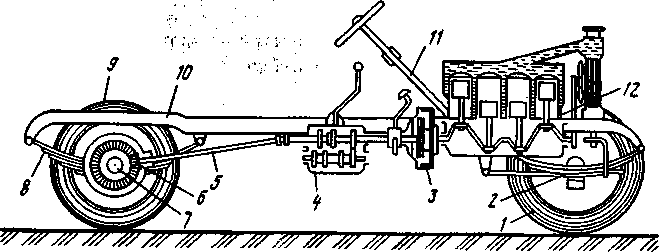

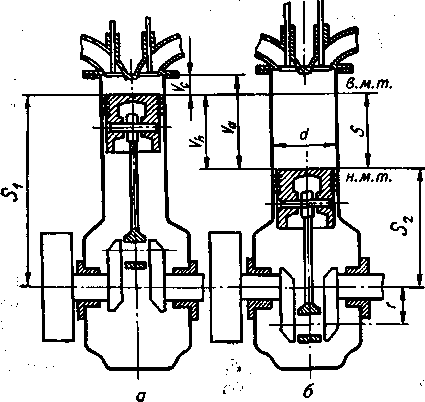

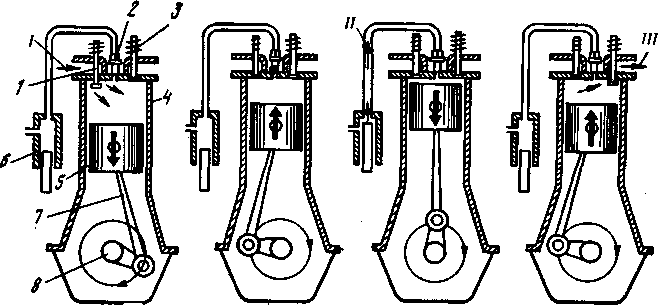

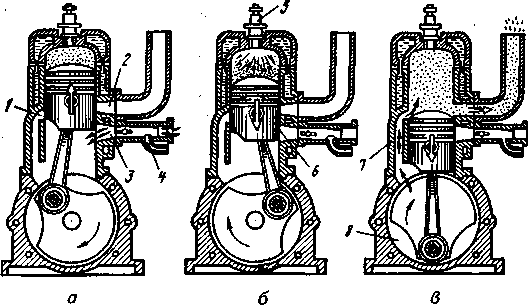

Трактор — колесная или гусеничная машина, приводимая в движение установленным на ней двигателем, предназначенная для перемещения и приведения в действие различных машин и орудий, тележек или саней, а также для привода стационарных машин от вала отбора мощности или приводного шкива. Современные тракторы классифицируют по назначению, типу движителей и остову. По назначению (рис. 1.1) различают тракторы: общего назначения- ДТ-75М, Т-150, Т-150К, Т-4А, Т-70С, К-701, используемые для выполнения работ в растениеводстве, за исключением возделывания пропашных культур. В агрегате с почвообрабатывающими машинами эти тракторы применяют на вспашке, при культивации, бороновании, посеве, снегозадержании, уборке зерновых и других культур; универсально-пропашные — МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40АМ, используемые в растениеводстве и животноводстве, в том числе для возделывания и уборки пропашных культур. Разновидность универсальных колесных тракторов— самоходное шасси Т-16М и его модификации; специальные, применяемые для возделывания отдельных сельскохозяйственных культур (хлопка — МТЗ-80Х, чая — Т-16 ММЧ, винограда, хмеля), а также в зависимости от условий (горный, мелиоративный, болотоходный — ДТ-75Б). По типу движителей тракторы классифицируют: на колесные, передвигающиеся с помощью колесного движителя; гусеничные, передвигающиеся с помощью гусеничного движителя; полугусеничные, в которых используются колесные и гусеничные движители одновременно. По типу остова тракторы бывают: рамные — остов состоит из клепаной или сварной рамы, например ДТ-75М;  полурамные — остов образуется корпусом трансмиссии и двумя продольными балками (лонжеронами), привернутыми или приваренными к корпусу; безрамные — остов образуется в результате соединения корпусов отдельных механизмов. Колесные тракторы могут иметь два ведущих колеса, т. е. один ведущий мост, например МТЗ-80, и четыре ведущих колеса (два ведущих моста) для улучшения тяговых свойств и повышения проходимости, например, МТЗ-82 или Т-40АМ. Колесный трактор по сравнению с гусеничным универсален, дешевле в изготовлении и эксплуатации. Однако на переувлажненных и рыхлых почвах он не столь эффективен в использовании, как гусеничный, так как давление на почву у последнего значительно меньше, чем у колесного, из-за большей опорной площади. 1.2. ТИПАЖ ТРАКТОРОВ Типаж тракторов — это минимальный технически обоснованный ряд выпускаемых промышленностью или намеченных к выпуску тракторов, необходимых народному хозяйству. Классификационный показатель типажа тракторов — тяговый класс. Каждый класс содержит одну основную (базовую) модель трактора и несколько ее разновидностей (модификации), которые используют для выполнения специальных работ. Любая модификация представляет собой видоизмененную модель базового трактора, сохраняющую его основные сборочные единицы, т. е. имеющую высокую степень унификации, что позволяет быстро, с наименьшими затратами создавать машины, которые дешевле и проще в эксплуатации. Типаж сельскохозяйственных тракторов включает в себя десять тяговых классов, которым соответствуют номинальные тяговые усилия: Тяговый класс Номинальное тяговое усилие, кН 0,2 1,8...5,4 0,6 5,4...8,1 0,9 8,1...12,6 1,4 12,6...18 2 18...27 3 27...36 4 36...45 5 45...54 6 54...72 8 72...108 Тракторы тягового класса 0,2 — маломощные, колесные. К ним относится трактор Т-08 (Т-0,10), предназначенный для работы на небольших участках, в садах и огородах индивидуального и коллективного пользования, в личных подсобных хозяйствах и на школьных участках. Трактор оснащен карбюраторным двигателем воздушного охлаждения мощностью 5,9 кВт (8л. с.). Масса трактора 550 кг. К этому же классу относится трактор АМЖК-8, который можно использовать для механизации работ по уходу за домашними животными, приготовлению кормов и на транспортных работах. Тракторы тягового класса 0,6 — колесные, универсально-пропашные. К ним относится трактор Т-25А, предназначенный для работы в садоводстве, полеводстве и на животноводческих фермах. Имеет двигатель воздушного охлаждения мощностью 18,4 кВт с пуском от электрического стартера. Ширина колеи 1100...1500 мм, агротехнический просвет 450...657 мм; скорость движения 0,9...21,9 км/ч; масса 1650кг. К этому же классу относятся тракторы Т-25К (модификация Т-25А), Т-30, Т-ЗОА, а также ряд самоходных шасси (СШ-28, Т-16МГ), которые при установке на них самосвальной платформы используют на транспортных работах. Тракторы тягового класса 0,9 — колесные, универсально-пропашные. Базовая модель— Т-40М. Результат совершенствования — модель ЛТЗ-55 [на нем установлен четырехцилиндровый дизель воздушного охлаждения мощностью 37 кВт (50л. с.)]. Агротехнический просвет 500...600 мм, ширина колеи 1200...1500 мм, скорость движения 1,82...30 км/ч, масса 2380кг. К данному классу относятся тракторы Т-40АМ, Т-40АНМ — низко-клиренсные модификации, допускающие работу на склонах крутизной до 20°, а также трактор Т-28Х4М для возделывания хлопка. Тракторы тягового класса 1,4 — колесные, универсально-пропашные. Предназначены для выполнения всех видов сельскохозяйственных работ (предпосевная обработка почвы, посев и междурядная обработка пропашных культур, посадка картофеля, рассады, заготовка кормов, обслуживание животноводческих ферм, уборка сельскохозяйственных культур), транспортных, строительно-дорожных и других, а также для привода стационарных машин. Базовая модель — трактор МТЗ-80. Оснащен четырехцилиндровым дизелем мощностью 55 кВт (75 л. с.) с водяным охлаждением. Ширина колеи задних колес 1400...2100 мм, передних 1350...1800 мм; скорость движения 1,80...33,4 км/ч, масса 3370 кг. К этому классу относятся также тракторы МТЗ-100, ЮМЗ-6АКЛ и МТЗ-102, МТЗ-82 повышенной проходимости. Тракторы тягового класса 2 изготовляют в колесном (ЛТЗ-155) и гусеничном (Т-70С) исполнении. Колесный трактор ЛТЗ-155— универсально-пропашной, интегральной схемы, имеет существенные отличия от других колесных моделей: одинаковый размер управляемых и ведущих колес, две навесные гидравлические системы (передняя и задняя), наличие сзади кабины площадки для установки больших емкостей (1,6м3) с технологическим материалом (удобрения, пестициды, семена и т.д.), несколько валов отбора мощности. На тракторе установлен дизель жидкостного охлаждения мощностью ПО кВт (150л. с.). Скорость движения вперед 1,95...35,1, назад 3,3...17 км/ч; агротехнический просвет 590мм; масса 5100 кг. Гусеничный трактор Т-70С имеет четырехцилиндровый дизель мощностью 51,5 кВт (70л. с.), ширину колеи 1350мм, агротехнический просвет 460мм, скорость движения 1,67... 11,36 км/ч, массу 4310кг. Модификация модели — трактор Т-70СМ. Тракторы тягового класса 3 — колесные и гусеничные общего назначения. Две основные модели этого класса ДТ-75М и Т-150 предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ (вспашка, сплошная культивация, боронование, посев, уборка и т.д.). Трактор ДТ-75М — гусеничный с четырехцилиндровым дизелем мощностью 66,2 кВт (90л. с.). Его ширина колеи 1330 мм, дорожный просвет 326мм, скорость движения 5,3...11,18 км/ч, масса 6250кг. Разработаны новые тракторы: ДТ-75Н, ДТ-75НМ, ДТ-75НБ, ДТ-75БР, ДТ-120Д, ДТ-175С «Волгарь», ДТ-175М и другие, выпускаемые АО «Волгоградский тракторный завод». Трактор Т-150 —гусеничный, с шестицилиндровым дизелем мощностью 110,4кВт (150л. с.). Ширина колеи 1435мм, дорожный просвет 300 мм, скорость движения без ходоуменылителя 7,65...15,89 км/ч, с ходоуменьшителем 2,68...6,74 км/ч, масса 7030кг. Модификацией является трактор Т-153. Трактор Т-150 имеет колесные модификации Т-150К и Т-151К. Трактор Т-151К оснащен шестицилиндровым дизелем мощностью 121,5кВт (165л. с.). Ширина колеи 1680 или 1860мм (изменение осуществляется перестановкой колес), дорожный просвет 400 мм, скорость движения 3,3...30 км/ч, масса 8200кг. Тракторы тягового класса 4 представлены базовой моделью — гусеничным трактором Т-4А с шестицилиндровым дизелем мощностью 95,5 кВт (130л. с.). Ширина колеи 1384мм, дорожный просвет 362 мм, скорость движения 3,47...9,52 км/ч, масса 8145 кг. Предназначен для проведения работ общего назначения. Тракторы тягового класса 5 применяют для выполнения почвообрабатывающих, транспортных и других сельскохозяйственных работ. Базовая модель — колесный трактор К-701, унифицированная— К-701М. Оснащен 12-цилиндровым дизелем мощностью 224 кВт (305л. с.). Скорость движения вперед 3,66...30 км/ч, назад 6,4...23 км/ч, ширина колеи 2100мм, дорожный просвет 500мм, масса 13 590кг. К этому же классу относится гусеничный трактор Т-5 «Дончак». Тракторы тягового класса 6 предназначены для выполнения мелиоративных, дорожных, плантажных и других работ, а также вспашки. К этому классу относится гусеничный трактор Т-130 с четырехцилиндровым дизелем мощностью 117,8кВт (160л. А). Ширина колеи 1880мм; дорожный просвет 407мм; скорость движения вперед 3,63...12,45 км/ч, назад 3,53...9,9 км/ч. •$ 1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Автомобиль — машина, приводимая в движение установленным на ней двигателем, предназначенная для перевозки различных грузов, людей и буксирования прицепов или полуприцепов. По назначению различают пассажирские, грузовые и специальные автомобили. Пассажирские в зависимости от вместимости делят на легковые, вмещающие до восьми человек (выпускаются с закрытыми и открытыми кузовами), и автобусы, рассчитанные на перевозку более восьми человек. Автобусы в зависимости от их применения бывают городские, междугородные, туристские. Грузовые автомобили подразделяют по их номинальной грузоподъемности на автомобили особо малой (0,25...! т), малой (1,5...2,5т), средней (4...8т) и большой (свыше Ют) грузоподъемности. В зависимости от характера использования различают автомобили общего назначения с неопрокидывающимся бортовым кузовом, специализированные (самосвалы, цистерны, контейнеровозы и т.д.) и тягачи (для постоянной работы с прицепами и полуприцепами). Автомобили-тягачи и общего назначения в сцепке с прицепом (полуприцепом) называют автопоездами. Специальные автомобили: санитарные, пожарные, автокраны, цементовозы, молоковозы, для уборки улиц и т. п. предназначены для выполнения определенных работ (в основном нетранспортных), оборудованы соответствующими устройствами, приспособлениями и приборами. По приспособляемости к дорожным условиям различают автомобили дорожной проходимости (для работы, главным образом, на дорогах с твердым покрытием и сухих грунтовых) и повышенной (для движения по плохим дорогам и в условиях бездорожья). Некоторые типы автомобилей изображены на рисунке 1.2. 1.4. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛЯ Тракторы и автомобили состоят из механизмов, сборочных единиц и деталей, находящихся между собой в определенной взаимосвязи, конструкция и расположение которых в машине могут быть различными, но принципы их действия и назначения одинаковы.  Основные механизмы и агрегаты гусеничного трактора: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование (рис. 1.3). Основные механизмы и агрегаты гусеничного трактора: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование (рис. 1.3).Рис. 1.3. Основные части гусеничного трактора ДТ-75: 1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — соединительный вал; 4 — ведущее колесо; 5—планетарный механизм; 6— прицепное устройство; 7—гидравлическая навесная система; 8— конечная передача; 9— главная передача; 10— коробка передач; 11 — гусеничная цепь; 12— направляющее колесо Двигатель преобразует химическую энергию сгорания топлива и атмосферного воздуха во вращательное движение коленчатого вала с последующим переносом к потребителям: трансмиссии, механизму отбора мощности (МОМ), гидросистеме отбора мощности (ГСОМ). Трансмиссия включает в себя муфту сцепления, соединительный вал, коробку перемены передач, планетарные механизмы, главную и конечные передачи. Трансмиссия предназначена для передачи потока мощности от двигателя к ведущим колесам 4 (звездочкам гусениц).  Рис. 1.4. Схема размещения основных частей колесного трактора МТЗ-80: 1 — управляемое колесо; 2— передний мост; 3 — двигатель; 4— сцепление; 5—главная передача; 6— конечная передача; 7— механизм навески; 8— ведущее колесо; Р —дифференциал; 10— коробка передач  Рис. 1.5. Расположение основных частей автомобиля: 1 — управляемое колесо; 2— передняя подвеска; 3— сцепление; 4— коробка передач; 5 — карданная передача; 6— главная передача; 7— дифференциал; 8— задняя подвеска; 9— ведущее колесо; 10— рама; 11 — рулевое управление; 12 — двигатель Ходовая часть служит для преобразования вращательного движения ведущих колес в поступательное движение трактора. В нее входят остов (рама), ведущие и направляющие колеса, гусеничные цепи, поддерживающие ролики. Механизмы управления изменяют траекторию движения трактора, останавливают и удерживают его неподвижно. К ним относятся планетарный механизм поворота и тормоза. Рабочее оборудование трактора состоит из механизма навески с гидроприводом, прицепного устройства, механизма отбора мощности и приводного шкива. С помощью МОМ и ГСОМ приводятся в действие рабочие органы агрегатируемых машин. Вспомогательное оборудование трактора: кабина с сиденьем для тракториста, капот, приборы освещения и сигнализации, система отопления и вентиляции, компрессор и т.д. Назначение основных частей колесного трактора (рис. 1.4) то же, что у гусеничного. Ходовая часть и механизмы управления колесного трактора состоят из остова, переднего моста, ведущих и управляемых колес, рулевого управления. Между главной и конечной передачами установлен дифференциал. Основные части автомобиля (рис. 1.5) и их размещение мало чем отличаются от схемы их расположения у колесного трактора. В автомобилях трансмиссию, ходовую часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование объединяют под общим названием шасси. Основные части автомобиля — двигатель, шасси, кузов. Гла ва 2 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТРАКТОРНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ИХ ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СИСТЕМЫ На энергетической машине сельскохозяйственного назначения устанавливают поршневые двигатели с внутренним сгоранием топлива (двигатели внутреннего сгорания — ДВС). Классификация поршневых двигателей по основным признакам следующая: по способу воспламенения горючей смеси (смесь топлива с воздухом в определенных пропорциях) — с воспламенением от сжатия (дизели) и с принудительным воспламенением от электрической искры (карбюраторные); по способу смесеобразования — с внешним (карбюраторные и газовые) и внутренним смесеобразованием (дизели). Карбюраторные двигатели применяют, как правило, на автомобилях особо малой, малой и средней грузоподъемности, а дизельные — на тракторах, большегрузных автомобилях, комбайнах и в качестве стационарных двигателей; по способу осуществления рабочего процесса — четырех- и двухтактные; по виду применяемого топлива — работающие на жидком топливе (бензине и дизельном топливе) и работающие на газообразном топливе (сжатом и сжиженном газах); по числу цилиндров — одно- и многоцилиндровые (двух-, трех-, четырех-, шестицилиндровые и т.д.); по расположению цилиндров — однорядные вертикальные и горизонтальные, двухрядные горизонтальные оппозитные (в тяжелых мотоциклах) и У-образные, многорядные звездообразные (в самолетах АН-2М). В поршневом ДВС в результате сгорания горючей смеси химическая энергия смеси переходит в тепловую, которая, в свою очередь, с помощью различных механизмов и систем превращается в механическую. Для обеспечения работы поршневой двигатель оборудован следующими механизмами: кривошипно-шатунным, газораспределения и регулятора скорости, а также системами питания, охлаждения, смазочной, зажигания и пуска. Кривошипно-шатунный механизм преобразовывает прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. В него входят цилиндр (рис. 2.1), поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал и маховик. Сверху цилиндр закрыт головкой. Р  ис. 2.1. Устройство одноцилиндрового ис. 2.1. Устройство одноцилиндрового/О четырехтактного карбюраторного двигателя: 13 1 — шестерни привода распределительного вала; 2 — распределительный вал; 3 — толкатель; 4— пружина; 5 — выпускная труба; б — впускная труба; 7—карбюратор; 8— выпускной клапан; 9— провод к свече; 10— искровая зажигательная свеча; 11 — впускной клапан; 12— головка цилиндра; 13— цилиндр; 14— водяная рубашка; /5—поршень; 16— поршневой палец; 17— шатун; 18— маховик; 19— коленчатый вал; 20— резервуар для масла (поддон картера) Механизм газораспределения предназначен для впуска в цилиндр горючей смеси или воздуха и выпуска из него отработавших газов в определенные промежутки времени. Состоит из распределительного вала, шестерен, привода распределительного вала, толкателей, клапанов, пружин. Система питания служит для приготовления горючей смеси и подвода ее к цилиндру (карбюраторные и газовые двигатели) или подачи топлива в цилиндр и наполнения его воздухом (дизели). Регулятор скорости —это автоматически действующий механизм, предназначенный для изменения подачи топлива или горючей смеси в зависимости от нагрузки двигателя. Смазочная система предназначена для подвода смазочного материала к поверхностям трения деталей и частичного отвода теплоты от трущихся деталей. Система охлаждения предназначена для отвода теплоты от нагретых деталей в атмосферу и может быть жидкостной или воздушной. Система зажигания служит для своевременного зажигания горючей смеси электрической искрой в цилиндрах карбюраторного и газового двигателей. Система пуска служит для пуска двигателя в работу. 2.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ При изучении конструкции и принципа работы поршневого ДВС пользуются следующими основными понятиями и определениями  Рис. 2.2. Схема и основные размеры поршневого двигателя внутреннего сгорания: а — поршень в в.м.т.; б— поршень в н.м.т. Нижняя мертвая точка (н. м. т.) — положение поршня в цилиндре, при котором расстояние S2(рис. 2.2) от него до оси коленчатого вала наименьшее. Верхняя мертвая точка (в. м. т.) — положение поршня в цилиндре, при котором расстояние S1 от него до оси коленчатого вала двигателя наибольшее. Ход поршня S, м, — расстояние по оси цилиндра между мертвыми точками. При каждом ходе поршня коленчатый вал поворачивается на половину оборота, т. е. на 180°. Если радиус кривошипа обозначить через r, то S= 2r Рабочий объем цилиндра Vp, м3, — объем цилиндра, освобождаемый поршнем при перемещении от в. м. т. к н. м. т.: πd2 Vp = ------ S, (2.1) 4 где d— диаметр цилиндра, м. Объем камеры сжатия Ус, м3, — объем над поршнем, находящимся в в. м. т. Полный объем цилиндра — сумма объема камеры сжатия и рабочего объема цилиндра, т. е. объем над поршнем, находящимся в н. м. т.: (2.2) Va = Vp + Vc Литраж двигателя Ул — сумма рабочих объемов всех его цилиндров, выраженная в литрах: Vл = 10-3Vpi(2 3) где i — число цилиндров двигателя. Степень сжатия — отношение полного объема Уацилиндра к объему камеры сжатия Ус: ε =Va/Vc.(2.4) Степень сжатия двигателей разных типов различна. Так, у карбюраторных двигателей, работающих на легком топливе (бензин), степень сжатия 5...10, а у дизельных, работающих на дизельном топливе, — 15...22. При увеличении степени сжатия повышаются нагрузки на детали двигателя. Поэтому дизельные двигатели выполняют массивнее и тяжелее карбюраторных. Во время работы двигателя внутреннего сгорания в его цилиндрах происходят периодически сменяющиеся процессы, которые обусловливают работу двигателя. Совокупность этих процессов называют рабочим циклом. Рабочий цикл состоит из следующих процессов: впуск, сжатие, сгорание, расширение и выпуск. При рабочем цикле химическая энергия топлива преобразуется в механическую. Рабочий цикл двигателя осуществляется в течение нескольких тактов. Такт — это часть рабочего цикла (один или несколько процессов рабочего цикла), соответствующая движению поршня от одной мертвой точки к другой. Как отмечалось ранее, двигатели внутреннего сгорания делят на четырех- и двухтактные. У четырехтактных двигателей рабочий цикл совершается за четыре хода поршня или за два оборота коленчатого вала, у двухтактных — за два хода поршня или за один оборот коленчатого вала. 2.3. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДВИГАТЕЛЯ Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя происходит в такой последовательности. Такт впуска. Поршень (рис. 2.3, а) под действием коленчатого вала и шатуна перемещается от в. м. т. к н. м. т. При этом открывается впускной клапан и в цилиндр над поршневым пространством поступает воздух. Давление в конце такта впуска составляет 0,08...0,09 МПа, температура воздуха 50...70°С. Когда поршень дойдет до н. м. т., впускной клапан закроет канал, по которому поступал воздух.  а б & г Рис. 2.3. Рабочий цикл одноцилиндрового четырехтактного дизеля: а —такт впуска; б —такт сжатия; в —такт расширения; г —такт выпуска; / — впускной клапан; 2— форсунка; 3— выпускной клапан; 4—цилиндр; 5—поршень; 6— топливный насос высокого давления; 7— коленчатый вал; 8— шатун; /— воздух; //— топливо; III— отработавшие газы Такт сжатия. При дальнейшем вращении коленчатого вала поршень начинает двигаться вверх (рис. 2.3, б), впускной и выпускной клапаны закрыты. Воздух в цилиндре сжимается. В конце такта сжатия давление в цилиндре достигает 3,5...4 МПа, а температура 500...600 "С, которая превышает температуру самовоспламенения топлива. При положении поршня, близком к в. м. т., в цилиндр через форсунку в распыленном состоянии под давлением, создаваемым насосом, впрыскивается дизельное топливо. При этом оно интенсивно смешивается с нагретым воздухом, образуя рабочую смесь. Поскольку температура сжатого воздуха выше температуры самовоспламенения топлива, рабочая смесь воспламеняется и сгорает. Давление сгорающих газов повышается до 5,5...9 МПа, а их температура до 1800...2100 "С. Такт расширения. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Расширяющиеся газы давят на поршень, и он движется от в. м. т. к н. м. т. (рис. 2.3, в), поворачивая через шатун коленчатый вал. В начале такта расширения сгорает остальная часть топлива. К концу такта давление газов уменьшается до 0,3...0,4 МПа, а температура — до 600...900 °С. Такт выпуска. Когда поршень подходит к н. м. т., открывается выпускной клапан (рис. 2.3, г). Отработавшие газы под действием избыточного давления, а затем давления поршня устремляются через открытый клапан в атмосферу. При этом поршень за счет энергии маховика, накопленной при такте расширения, переместится к в. м. т. и очистит полость цилиндра от отработавших газов. Давление газов в конце такта выпуска 0,11...0,12 МПа, температура 400...800 оС. В дальнейшем рабочий цикл повторяется. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя в целом аналогичен дизельному. Однако в этом случае рабочая смесь приготовляется в специальном устройстве (карбюраторе), а не в цилиндре, как у дизельного. Воспламенение смеси происходит за счет искры, возникающей между электродами свечи. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания так же, как и четырехтактные, могут быть дизельными и карбюраторными. У двухтактных двигателей отсутствует клапанный механизм газораспределения, но предусмотрена кривошипно-продувочная камера (рис. 2.4). Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя следующий. Такт сжатия. Поршень движется от н. м. т. к в. м. т. (рис. 2.4, а), перекрывая в начале хода продувочное окно, а затем выпускное. В цилиндре начинается сжатие ранее поступившей в него горючей смеси. Одновременно в кривошипной камере создается разрежение, и как только нижняя кромка юбки поршня откроет впускное окно, через него из карбюратора начинает поступать свежая порция топливно-воздушной смеси. Такт расширения, выпуска и впуска. При подходе поршня к в. м. т. (за 25...27° по углу поворота коленчатого вала) сжатая рабочая смесь воспламеняется электрической ис-  Рис. 2.4. Схема устройства и работы двухтактного карбюраторного двигателя: / — продувочное окно; 2 — выпускное окно; 3 — впускное окно; 4 — карбюратор; 5— искровая свеча; 6— поршень; 7— цилиндр; 8— кривошипно-продувочная камера крой свечи. Расширяющиеся при сгорании топлива газы заставляют поршень перемещаться к н. м. т. (рис. 2.4, б). Как только он перекроет впускное окно, в кривошипной камере начинается сжатие ранее поступившей сюда смеси (в конце процесса давление составляет 0,12...0,14МПа). В конце хода поршня открывается выпускное окно (рис. 2.4, в), а затем и продувочное. Через выпускное окно отработавшие газы с большой скоростью выходят в атмосферу. К моменту открытия продувочного окна давление в кривошипной камере становится выше, чем давление отработавших газов в цилиндре, поэтому в цилиндр из кривошипной камеры поступает порция горючей смеси, выталкивая при этом остатки отработавших газов через выпускное окно, и заполняет цилиндр свежей смесью. Далее рабочий цикл осуществляется в такой же последовательности. 2.4. СРАВНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ И КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С точки зрения экономических показателей дизельные двигатели значительно экономичнее карбюраторных благодаря следующим факторам. 1. На единицу произведенной работы расходуется в среднем на 20...25 % (по массе) меньше топлива, что объясняется более качественным смесеобразованием и полным сгоранием рабочей смеси. 2. Дизельные двигатели работают на более дешевом топливе, которое менее опасно в пожарном отношении. Дизельные двигатели имеют недостатки.

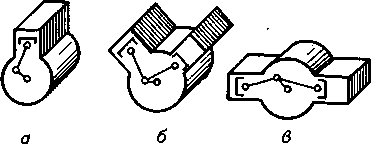

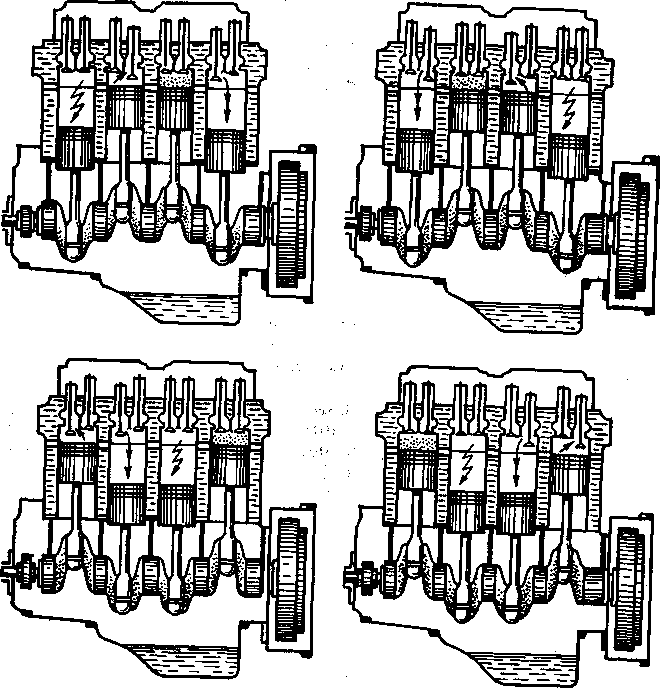

Хорошие экономические показатели дизельных двигателей обеспечили им широкое применение в тракторах и автомобилях большой грузоподъемности. Большинство используемых в сельском хозяйстве двигателей четырехтактные, потому что двухтактные двигатели менее экономичны из-за того, что цилиндр хуже очищается от продуктов сгорания. Особенно неэкономичны двухтактные карбюраторные двигатели, в которых цилиндры продувают горючей смесью. 2.5. РАБОТА МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Коленчатый вал одноцилиндрового двигателя вращается неравномерно: ускоренно — во время такта расширения и замедленно — в других тактах. При сгорании заряда горючей смеси, необходимого для получения нужной мощности, на детали кри-вошипно-шатунного механизма действует ударная нагрузка, что увеличивает их износ и вызывает колебания всего двигателя. При движении поршня, шатуна и коленчатого вала возникают значительные силы инерции, которые достаточно сложно уравновесить. Кроме того, для такого двигателя характерна плохая приемистость, т. е. способность быстро увеличивать частоту вращения коленчатого вала при увеличении количества сгораемого топлива. Чтобы устранить недостатки одноцилиндровых двигателей, на тракторах и автомобилях устанавливают многоцилиндровые двигатели, т. е. такие, у которых несколько одноцилиндровых двигателей объединены в один. Коленчатый вал этих двигателей вращается более равномерно. Расположение цилиндров таких двигателей может быть одно-или двухрядным. Цилиндры большинства однорядных двигателей размещают вертикально, двухрядных — под углом друг к другу. Двухрядные двигатели (рис. 2.5) могут быть У-образные (угол между цилиндрами меньше 180°) и оппозитные (угол между цилиндрами равен 180°). Отечественные двигатели имеют различное число цилиндров—от 2 до 12. В многоцилиндровых двигателях такты расширения осуществляются в определенной последовательности, в соответствии с порядком работы, который зависит от расположения цилиндров, взаимного положения кривошипов коленчатого вала и последовательности открытия и закрытия клапанов механизма газораспределения. Рассмотрим работу многоцилиндровых двигателей на примере четырехцилиндрового однорядного двигателя (рис. 2.6). Этот двигатель можно представить как соединенные вместе четыре одноцилиндровых двигателя с одним общим коленчатым валом, кривошипы (колена) которого расположены в одной плоскости. Два крайних колена направлены в одну сторону, а два средних —в противоположную (под углом 180°). В этом случае Р  ис. 2.5. Схемы расположения цилиндров двигателя: ис. 2.5. Схемы расположения цилиндров двигателя:а — однорядное; б — двухрядное У-образное; в — двухрядное оппозитное  Рис, 2.6. Работа четырехцилиндрового четырёхтактного двигателя (порядок работы поршни движутся в цилиндрах в одном направлении попарно. Если в первом и четвертом цилиндрах поршни опускаются, то во втором и третьем — поднимаются (и наоборот). 2.6. МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В процессе рабочего цикла часть тепловой энергии, выделяющейся при сгорании топлива, превращается в механическую. Работа за один цикл, определяемая по индикаторной диаграмме, называется индикаторной. Мощность равна отношению работы ко времени ее совершения. За единицу мощности принимается ватт (Вт), что соответствует работе в 1 Дж, выполненной в 1 с. Индикаторная мощность Ni — это мощность, развиваемая газами в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Ее определяют по индикаторной работе цикла. В зависимости от совершенства конструкции и технического состояния двигатель расходует то или иное количество топлива для выполнения одной и той же полезной работы. Чем больше теплоты, выделенной сгоревшим в цилиндре топливом, преобразуется в полезную работу, тем экономичнее двигатель. Массу топлива, расходуемую двигателем при определенной нагрузке в течение 1 ч, называют часовым расходом топлива Gт. Зная расход Gт, (кг/ч), можно определить удельный индикаторный расход топлива gi [г/(кВт • ч)], т. е. массу топлива, затрачиваемого в 1 ч на единицу индикаторной мощности: gi = 1000GT/Ni (2.5) Степень использования теплоты, которая может быть выделена при сгорании топлива, поданного в двигатель для получения индикаторной работы, определяется индикаторным коэффициентом полезного действия (КПД). Индикаторный КПД — это отношение теплоты Qi, эквивалентной индикаторной работе цикла, к расчетной теплоте Qт сгорания топлива, затраченной на получение этой работы: η =Qi / Qт = 3600/(giHu), (2.6) где gi — удельный индикаторный расход топлива, г/(кВт • ч); Hu— низшая удельная теплота сгорания топлива, МДж/кг. При работе в номинальном режиме индикаторный КПД автотракторных карбюраторных двигателей составляет 0,26...0,35, а дизелей— 0,38...0,45. Индикаторные удельный расход топлива и КПД характеризуют, насколько совершенно протекает действительный рабочий цикл. Мощность трения NТ —это часть индикаторной мощности, требуемая для преодоления трения движущихся деталей и приведения в действие вспомогательных устройств двигателя (масляного и водяного насосов, вентилятора, генератора, топливного насоса и др.). Она зависит от состояния трущихся поверхностей, качества смазочного материала, износа деталей и других показателей. Эффективная мощность — это мощность двигателя, передаваемая рабочей машине или трансмиссии, Ne = Ni - NТ (2.7) Механический КПД — это отношение эффективной мощности к индикаторной; ηм = Ne/Ni. (2.8) При работе в номинальном режиме механический КПД современных автотракторных двигателей составляет 0,75...0,88. Рабочий цикл дизелей характеризуется большими давлениями, чем рабочий цикл карбюраторных двигателей. Поэтому у дизелей увеличиваются затраты мощности на трение, вследствие чего их механический КПД меньше. С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя механический КПД уменьшается. В условиях эксплуатации механический КПД снижается с уменьшением нагрузки, так как механические потери при этом почти не изменяются. Эффективный КПД оценивает степень использования в двигателе теплоты сгоревшего топлива с учетом всех потерь (тепловых и механических): ηe = ηi ηм. (2.9) При работе на номинальном режиме значение эффективного КПД для автотракторных карбюраторных двигателей составляет 0,24...0,28, для дизелей —0,32...0,40. Экономичность различных двигателей сравнивают по эффективному удельному расходу топлива geпредставляющему собой массу топлива, расходуемую в 1 ч на единицу эффективной мощности: ge = 1000 GT / Ne (2.10) Номинальное значение ge у современных автотракторных бензиновых карбюраторных двигателей находится в пределах 285.. .320 г/(кВт - ч), а у дизелей — 280.. .260 г/(кВт • ч). Экономичность — основное преимущество современных дизелей. Эффективные КПД и удельный расход топлива характеризуют экономичность двигателя. Связь между этими показателями определяется формулой ηe = 3600/(geHu) (2.11) Только небольшая часть теплоты, которая может выделиться при полном сгорании топлива в двигателе, превращается в полезную. Причины этого следующие.

|