Учебник по экономике для бакалавров. Учебник для бакалавров Москва 2011 Авторы д э. н., профессор Е. Ф. Борисов д э. н., профессор А. А. Петров

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

|

Самые низкие в мире процентные ставки были в 2007 г. в Японии: по кредитам – 1,88, по депозитам – 0,81. Связь прибыли банков с уровнями процентных ставок по кредитам и депозитам обнажает противоречивость интересов банков и интересов их клиентов. Так, банки заинтересованы в уменьшении депозитного процента. Однако из-за этого действия падает интерес вкладчиков депозитных средств. Банки также заинтересованы в увеличении кредитного процента. Но и в этом случае снижается интерес заемщиков денег получать вздорожавший кредит. Кроме того, большое влияние на повышение кредитных и депозитных ставок оказывает инфляция. В связи с этим государство проводит специальные меры по решительному уменьшению такого влияния. Чтобы расширить возможности населения использовать банковский кредит для улучшения жизненных условий во многих странах проводится рефинансирование кредита. Коммерческие банки используют дешевые краткосрочные межбанковские ссуды или кредиты Центральных банков, чтобы выдавать кредиты населению по относительно невысоким процентным ставкам. О ставках рефинансирования в ряде стран можно судить по данным таблицы 21. Таблица 21. Ставки рефинансирования (на конец года, в процентах)

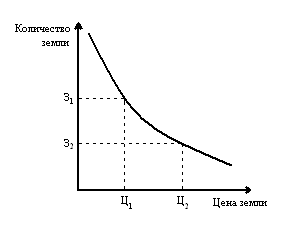

Преступные элементы, не удовлетворяющиеся нормальными условиями хозяйственной деятельности, наносят ущерб банковскому делу. Поэтому государство берет под защиту интересы большого числа граждан, налаживающих экономические отношения с банками. В Уголовном кодексе РФ предусмотрены серьезные наказания: за незаконную банковскую деятельность (статья 72 УК РФ), незаконное получение кредита (статья 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения задолженности (статья 177 УК РФ). Г. Арендная плата Ранее мы установили, что земля – один из первичных факторов производства. Она является недвижимостью, находящейся в собственности физических и юридических лиц. Присвоение и хозяйственное использование земли составляют существо земельных отношений. В сфере земельных отношений возникает аренда земли. Аренда земли – вид землепользования, при котором собственник передает свой участок на определенный срок другому лицу (арендатору) для ведения хозяйства. В арендном договоре предусматривается вознаграждение землевладельцу – арендная плата. Арендная плата – это форма ренты – дохода, который получает землевладелец за сдачу своей земли в аренду предпринимателю. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации договор аренды (имущественного найма) означает, что арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (статьи 606, 614 ГК РФ). Величина арендной платы зависит от размера ренты. Земельная рента – часть продукта, который создается производителем в сельском хозяйстве и присваивается собственником земли. Может показаться, что арендная плата по своей величине, как правило, равна ренте. Но это происходит не всегда таким образом. Дело в том, что в отличие от обычных промышленных средств производства, которые могут изготавливаться в нужном объеме, земля является невоспроизводимым фактором экономики и количественно ограничена. К тому же она различна по качеству (по плодородию и месторасположению – удаленности от рынка сбыта): различаются лучшие, средние и худшие участки земли. Сельскохозяйственных продуктов с одних только лучших и средних по качеству земель недостаточно для удовлетворения общественных потребностей в этих благах. Поэтому при условии получения обычной прибыли предприниматели берут в аренду и худшие участки. В результате возникают особые условия образования цен на зерно и другую продукцию. Рыночная цена за каждую ее единицу складывается по условиям производства на худших землях. Все фермеры сбывают урожай по ценам, которые не только окупают ее повышенную себестоимость (непреднамеренно большие затраты труда и материальных ресурсов) на худших землях, но и там обеспечивают как минимум обычную прибыль. В силу более благоприятных условий себестоимость единицы продукции на лучших и средних по качеству землях ниже, чем на худших участках. Если сложить такую относительно низкую себестоимость (скажем 1ц пшеницы) с обычной прибылью, то на лучших участках ее индивидуальная цена будет ниже рыночной. Поэтому фермеры, хозяйствующие здесь, получают при продаже созданных благ по рыночной цене дополнительную сверхприбыль. Такая дифференциальная (разностная) сверхприбыль представляет собой разницу между рыночной ценой, отражающей повышенные затраты на худших участках, и сравнительно низкой индивидуальной ценой единицы продукции, складывающейся на лучших землях. В результате этого происходит распределение прибыли, полученной на лучшей земле, в следующей пропорции. Одна ее часть – в виде обычной прибыли – достается предпринимателю, а другую долю – в форме сверхприбыли – получает земельный собственник (рис. 13.) Сверхприбыль Нормальная прибыль Валовая прибыль Рента Доход предпринимателя Рис. 13. Источники дохода предпринимателя и собственника земли В результате разницы величин прибыли и ренты (арендуемой платы, достающейся собственнику земли) возникают противоречия между интересом предпринимателя и интересом собственника земли. Как же развивается это противоречие? Земельный собственник прекрасно осведомлен о качестве принадлежащей ему земли и учитывает это обстоятельство в арендном договоре. Поэтому разностная прибыль достается ему в виде дифференциальной ренты. Предприниматель может, используя научно-технические достижения, повысить экономическое плодородие земли, т.е. вносить удобрения, улучшать почву и выполнять иные агротехнические мероприятия. В таком случае говорят об интенсификации сельского хозяйства, которая означает увеличение выпуска продукции без расширения земельных участков путем улучшения использования средств производства и рабочей силы. Такие меры повышают эффективность дополнительных капитальных затрат, в результате чего себестоимость единицы продукции снижается. Продавая собранный урожай по установившейся рыночной цене (соответствующей условиям производства на худших землях), фермер получает новую разностную сверхприбыль. Она представляет собой разницу между рыночной ценой единицы продукции и индивидуальной ценой, которая понизилась вследствие интенсификации хозяйства на арендованном участке. Этот доход предприниматель получает до истечения срока арендного договора. Когда же землевладелец заключает с предпринимателем арендный договор на новый срок, он учитывает результаты капиталовложений в улучшение земли (произведенные без всякого его участия) и назначает более высокую плату за пользование землей. Подобным же образом образуется рента в добывающей промышленности (где получают энергоносители, полезные ископаемые и другие сырьевые продукты). Здесь дифференциальный доход порожден различиями в уровне производительности труда и величине себестоимости, которые обусловлены неодинаковым богатством залежей и неравенством других природных условий на рудниках, шахтах, нефтяных и газовых скважинах. Цены на продукцию добывающей индустрии устанавливаются, естественно, по худшим условиям производства. На лучших же участках, где получают полезные ископаемые с меньшими издержками, образуется разностный доход. Он достается собственнику земли в виде ренты. В развитом рыночном хозяйстве, где устанавливается частная собственность на землю, последняя становится предметом купли-продажи. При продаже земли ее собственник проявляет интерес в том, чтобы не потерять получаемый им рентный доход. Он, по-видимому, стремится получить за участок по крайней мере такую сумму денег, которая, будучи помещенной в банк, принесла бы ему годовую величину процента, равную ренте. В свою очередь покупатель земли, прежде чем стать ее собственником, сравнивает приносимую землей сумму ренты с процентом, который он может получить, если положит свои деньги в банк. В таком случае цена земли – это капитализированная (превращенная в денежный капитал) рента. Цена земли (Цз) прямо пропорциональна величине ренты (Рз) и обратно пропорциональна депозитной ставке банковского процента (Пд): Рз Цз = - х 100. Пд При неизменном рентном доходе цены на землю могут возрастать, когда снижается ставка процента. Если, допустим, банк уплачивает вкладчиками 5% годовых, то участок, приносящий ренту в размере 14 тыс. евро в год, будет продаваться за 280 тыс. евро (14000/5 х 100). Когда же норма банковского процента снизится до 2%, цена того же участка возрастет до 700 тыс. евро (14000/2 х 100). Во второй половине XX и в XXI вв. на рынке земли существенно изменились условия ценообразования, а, следовательно, иными стали интересы продавцов и покупателей. Стали очевидными рост массового спроса на землю и снижение ее массового предложения. Вследствие уменьшения предложения земли начинает действовать закон цены по массовому предложению согласно которому цена на землю повышается (рис. 14.).  Рис. 14. Изменение цены земли в зависимости от ее предложения На рисунке 14. показано, что происходит при сокращении земельных угодий, являющихся объектом купли-продажи на рынке земли. При начальном количестве предлагаемой для продажи земли, указанном на оси ординат (З1), на рынке устанавливается цена земли на сравнительно низком уровне, отмеченном на оси абсцисс (Ц1). Затем при уменьшении количества продаваемых земель (З2) цена предложения земли возрастает до уровня Ц2. Во второй половине XX в. в странах Запада сформировалась устойчивая тенденция к росту цены земли. Показательно, например, что в ряде регионов США цена земли выросла по сравнению с 1940 г. более чем в 3-5 раз. Следствием этого является еще более быстрое повышение цены на жилые дома. Так, в США в начале 1950-х гг. цена традиционного односемейного дома равнялась 8 тыс. долл., а в середине 1980-х гг. она возросла более чем в 10 раз. Для приобретения дома американская семья может получить ссуду в размере 70% его товарной цены с рассрочкой на 25-40 лет. Между тем выплачиваемая по процентам сумма оказывается больше первоначального займа в 2 раза и более. Вкладывать деньги в недвижимость – землю, дома и другие капитальные объекты, цены на которые обычно повышаются быстрее, чем на иные товары, стало интересным и особенно выгодным делом в условиях инфляции. Это подогрело спекуляцию, направленную на покупку всякой недвижимости (и в первую очередь земли) с расчетом получить за нее в будущем очень высокую цену. Но таким способом, с одной стороны, создаются экономические предпосылки для получения в будущем совершенно неоправданных доходов одними людьми. А с другой стороны, ухудшаются жизненные условия многих других, стремящихся приобрести жилые и земельные участки для производства сельскохозяйственных продуктов. Учитывая усиливающийся накал интересов на рынке земли, государство стало проводить меры по регулированию земельной собственности. В Великобритании, Швеции, Италии и других государствах ограничено получение доходов от продажи земель тем, кто спекулирует недвижимостью, и собственникам земель, отводимых под новое городское строительство. В поддержке государства нуждаются мелкие фермерские хозяйства. Им требуется не только увеличение используемых земель, но и финансовая помощь, серьезные экономические стимулы и современная инфраструктура сельскохозяйственного производства, которую обеспечивает агропромышленный комплекс. В нем продуктивно соединяются изготовление необходимых средств производства для сельского хозяйства, само это сельское хозяйство и отрасли промышленной переработки полученной продукции. Новейшие научно-технические достижения позволяют поднять эффективность труда во всех отраслях комплекса. Большими особенностями отличаются земельные отношения в России. Наша страна имеет самое большое количество земель в мире. В 2005 г. в расчете на 100 человек населения приходилось: в Японии – 3 га, Китае – 11 га, США – 59 га и в России – 85 га. Вместе с тем население Российской Федерации очень неравномерно распределено по территории страны. Если в крупнейших городах очень велико число жителей (например, в Москве 10,5 млн. человек), заинтересованных в улучшении жилищных условий, то к востоку от Урала ощущается острая нехватка работоспособных жителей. Поэтому государство призвано в интересах всего народа, решать задачу более рационального расселения семей трудящихся по территории страны. Новым в таком переселении семей в восточные регионы страны – в отличие от того, что было в XX в. – должна быть усиленная забота государства о всестороннем удовлетворении интересов всех людей в работе, жилье и других социально-экономических условиях полноценной жизни. 7.2. Место и роль государственного сектора в национальной экономике. Правовые основы государственно-частного предпринимательства На протяжении многих столетий и в начальный период развития капитализма государство почти не вмешивалось в экономику. Единоличные собственники самостоятельно успешно справлялись почти со всеми хозяйственными делами. В экономике признавалось нормальным безвластие (стихийная игра рыночных сил), а государство было призвано лишь поддерживать общий порядок – быть, как тогда говорили, «ночным сторожем». Но в XX в. в западных странах произошел коренной поворот в социально-экономическом развитии общества, что породило следующие основные причины образования государственного сектора, занявшего доминирующее положение в масштабах страны.

Указанные здесь и другие причины (о них речь впереди) привели к созданию значительного государственного сектора национальной экономики. Этот сектор имеет важные отличительные черты:

Как и всякий вид хозяйственной деятельности, государственный сектор имеет свои плюсы и минусы, которые проявляются на принадлежащих государству предприятиях. Такие предприятия обладают следующими преимуществами (особенно по сравнению с мелкими предприятиями):

Недостатки же государственных унитарных предприятий выражаются в следующем:

Из-за этих недостатков данные предприятия оказываются неконкурентоспособными по сравнению с коммерческими организациями. Выход из такого неблагоприятного положения был найден. Речь идет о государственных заказах частным предприятиям. Правовые основы государственно-частного предпринимательства. Государственный заказ – форма государственного регулирования экономических связей, при которой государство выступает в роли заказчика при строительных работах, при покупке товаров, услуг и др. Государственный заказ финансируется за счет государственного бюджета и направлен на удовлетворение общегосударственных нужд. Выгодность таких заказов обеспечивается:

Правовыми основами государственно-частного предпринимательства служит система правовых норм, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Так, широко используются договоры подряда (глава 37 «Подряд»). В статье 702 этой главы отмечается, что по договору подряда одна сторона (подряда) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенные работы и сдать ее результат. А заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее. Эти положения применимы к отдельным видам договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд. В Гражданском кодексе Российской Федерации выделяется особая группа статей (глава 37 §5), посвященных подрядным работам для государственных или муниципальных нужд. Здесь, в частности установлено, что подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение заказанных подрядных работ. По такому контракту подрядчик обязуется выполнить работы строительные, проектные и другие, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера. Подрядчик должен передать их государственному и муниципальному заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (статья 763 ГК РФ). В дальнейших статьях конкретизируются положения о такого рода контрактах. 7.3. Экономические показатели развития национального хозяйства. Национальные счета Чтобы успешно выполнять свои экономические функции, государство должно постоянно следить за положением дел и динамикой развития всего национального хозяйства. Для этого используется общенациональная статистика (лат. status – состояние) – деятельность, направленная на собирание, обработку, анализ и публикацию информации, характеризующей количественные закономерности жизни общества в связи с их качественным содержанием. В настоящее время исходным для измерения объема производства в данной стране является показатель валовой (общей) стоимости продукции. Она равна сумме продаж всех товаров и услуг. Эту совокупность подразделяют на два вида продукции:

Поскольку промежуточные изделия повторно суммируются на каждой технологической стадии изготовления готовой продукции, их вычитают из валовой стоимости. Так образуется главный показатель – валовой национальный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП) – это совокупная стоимость конечных продуктов, которые созданы, распределяются и используются в национальном хозяйстве в течение года. Созданный ВНП определяется как сумма валовой добавленной стоимости (добавленная стоимость – разница между продажами предприятий и их покупками материалов и услуг других предприятий) для всех отраслей. В показатель ВНП входит чистый экспорт (разница между стоимостью вывезенных из стран товаров и стоимостью ввезенных товаров). Однако в различных странах удельный вес внешнеторговой деятельности неодинаков. Поэтому для международных сопоставлений степени развитости экономики применяется показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Валовой внутренний продукт представляет собой валовой национальный продукт за вычетом сальдо платежного баланса (разницы между стоимостью экспорта и импорта). В этом показателе учитываются конечные результаты экономической деятельности только внутри каждой страны. В практике международных сопоставлений уровня экономики разных стран применяется, естественно, показатель ВВП, который не учитывает разницу объемов экспорта и импорта. Например, при сравнении общих объемов экономики США и России приходится учитывать очень большое различие в соотношении размеров экспорта и импорта этих стран. В 2008 г. в США объем импорта превысил объем экспорта на сумму (в американских долларах) в 864,9 млрд. долл., в то время как в России, наоборот, экспорт превысил импорт на 200,9 млрд. долл. На базе показателя ВВП определяется важный для экономики страны показатель – национальный доход. Национальный доход – это совокупность доходов всех участников сфер материального производства и нематериальных услуг. Важно учитывать, что указанные показатели имеют определенные особенности. Так, стоимость ВВП подсчитывается как сумма продаж конечной продукции в рыночных ценах. Между тем в условиях инфляции цены искажают действительную стоимость ВНП. Поэтому различают номинальный ВНП – сумму конечных товаров и услуг в текущих рыночных ценах, и реальный ВНП – стоимость товаров и услуг, измеренную в постоянных ценах (ценах базового года). Зная номинальный и реальный ВНП, мы можем подсчитать дефлятор (лат. deflatio – сдувание) ВНП (или дефлятор цен ВНП). Дефлятор ВНП – это отношение номинального объема ВНП к реальному. Номинальный ВНП Дефлятор ВНП = . Реальный ВНП Индексы – дефляторы (изменения дефляторов) составили, например в России, в процентах к текущему году: в 2000 г. – 137,6, в 2005 г. – 119,2, в 2006 г. – 115,8, в 2007 г. – 119,7. Сейчас каждое государство имеет статистические данные о ВВП за определенный период и может определить динамику развития своей экономики. Так, в 2007 г. ВВП вырос по сравнению с 2000 г. (принятым за 100%) и составил, например, в Германии – 108,7%, Японии – 111,4%, США – 117,4%, России – 156,8%. Вместе с тем государство долгое время не имело возможность получать полную картину экономической деятельности страны. Это стало достижимым только с созданием национальных счетов. Представляется важной задачей рассмотрение проблемы: что такое национальные счета? Национальные счета Как известно, ни одно предприятие не обходится без бухгалтерского учета. Такой учет позволяет определить ресурсы и результаты финансовой (денежной) и хозяйственной деятельности предприятий, получить достоверные данные об их работе. Один из принципов бухгалтерского учета – ведение двойной записи в бухгалтерском балансе (фр. balance – весы). В одной половине бухгалтерских счетов записывают доходы, а в прямо противоположной – расходы. Другим принципом является равенство доходов и расходов. Все расходы на приобретение продуктов являются доходом производителя этих продуктов. Благодаря государственному сектору возникли возможность и необходимость всеохватывающего учета в масштабе всей страны. Такой учет осуществляется в виде национальных счетов. Национальные счета – это система взаимоувязанных макроэкономических показателей, которые характеризуют производство, распределение и использование ВНП и национального дохода. В национальных счетах обобщена информация об экономических операциях хозяйственных единиц по четырем секторам. Для этого применяются агрегированные показатели (агрегировать – обобщать какие-то однородные величины с целью получения более общих показателей). К ним относятся:

Основу национальных счетов составляют сводные счета. Примером может служить баланс доходов и расходов в масштабе нации (ВВП). В этом балансе подсчитывается общая сумма доходов хозяйственных единиц и населения (оплата труда, прибыль, другие виды доходов, амортизация). Расходы состоят из трех групп: фактическое конечное потребление домашних хозяйств, конечное потребление органов государственного управления и валовое накопление основного капитала. О том, что представляет собой структура валового внутреннего продукта по источникам дохода в нашей стране, можно судить по статистическим данным системы национальных счетов (табл. 19.). Из данных таблицы 22. следует, что система национальных счетов позволяет, в частности, выявить величину скрытой оплаты труда, которая устраняется из налогообложения. Таблица 22. Структура ВВП по источникам доходов в 2008 г., % к итогу

Эффективное использование национальных счетов позволяет государству добиваться нормального состояния национальной экономики. Достижение равновесия основных экономических пропорций ведет к тому, что удается:

Результаты национального счетоводства широко используются для экономических прогнозов: объема и структуры производства; расходов государства; инвестиций; потребления; налогообложения и др. Без таких прогнозов невозможна успешная экономическая политика государства. 7.4. Государственно-бюджетное регулирование развития национального хозяйства. Обеспечение экономической безопасности страны Мы уже видели в изучаемой теме, что государство выявляет интересы общества, определяет экономические показатели национального хозяйства, задачи и пути своей предпринимательской деятельности. Тогда становится ясно, что выполнение функций государственного сектора зависит от наличия достаточных по объему финансов (денежных средств). Для понимания роли государственных финансов в регулировании национальной экономики важно обратить внимание на количественные и качественные изменения структуры и назначения финансовых ресурсов общества. Если в начале XX в. в ведущих западных странах через государственные финансы перераспределялось 9-18% национального дохода, то с 1960-1970-х гг. – 50% и более. Новые явления в развитии финансов обусловлены научно-технической революцией, расширением нерыночного сектора экономики, интернационализацией производства и усилением воздействия государства на экономику. Финансовое регулирование национального хозяйства непосредственно осуществляется через государственный бюджет. Государственный бюджет – смета, план доходов и расходов государства на определенный период времени, где указываются источники поступлений доходов и направления расходования средств. Доходы государства поступают в его бюджет. При этом различаются федеральный бюджет, региональные бюджеты и суммы всех бюджетных доходов в консолидированном бюджете. Об источниках доходной части консолидированного бюджета можно судить по данным таблицы 23. Таблица 23. Структура доходов государственного бюджета в 2007 г. (в процентах)

Из таблицы 23. понятно, что основную долю поступлений денег в бюджет составляют налоги. В связи с этим налоговая политика государства должна быть направлена на совершенствование налогового законодательства и практики сбора налогов. Ставка налога – это размер налога на единицу обложения. Различают следующие ставки налогов:

Существенную роль играют косвенные налоги, такие, как налог на добавленную стоимость (НДС), которые включатся в цену товара и целиком оплачиваются покупателями. В США и Канаде ведущим является налог с оборота (облагается вся валовая выручка от реализации товаров и услуг); уровень налога колеблется от 2 до 10%. В России ставка НДС с 2009 г. составляет 18%, ряд социально значимых товаров облагается по пониженной ставке 10%, а некоторые товары и операции освобождены от обложения этим налогом. К косвенным налогам относятся также акцизы. Ими облагаются главным образом алкогольные напитки, табачные изделия и бензин. Особой разновидностью косвенных налогов являются таможенные пошлины – государственные денежные сборы, взимаемые через пограничные таможенные учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимых через границу страны. Размер пошлины устанавливается таможенными тарифами (размерами платы), которые указываются в списках товаров, облагаемых пошлиной. Исключительно важную роль в финансовом регулировании национального хозяйства играет расходная часть бюджета. Такое регулирование идет по следующим основным направлениям (рис. 15.). Финансовое регулирование экономики Затраты на научные испытания Оборонные расходы Воспроизводство квалифицированной рабочей силы Затраты на социальные цели Улучшение воспроизводства капитала Распределение потребительского рынка Рис. 15. Современные направления государственного финансового регулирования экономики Для расширения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ государство активно проводит инновационные программы в своем секторе и стимулирует техническое обновление производства в других звеньях национального хозяйства. Средства государственного казначейства широко расходуются на кредиты, субсидии (денежные пособия) и дотации (выплаты для покрытия убытков или для других целей) предпринимательскому капиталу в соответствии с различными государственными заказами. Важным направлением финансирования являются возросшие расходы на образование, изменение профессиональной структуры и повышение квалификации рабочей силы. Национальные финансы играют важную роль в расширении государственного потребления, которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний рынок. Этим же целям соответствуют закупки товаров и услуг на оборонные цели. Расходы государства на оплату оборонных заказов, крупные налоговые льготы делают очень выгодным для бизнесменов производство вооружения. Регулированию экономики способствуют расходы на социальные цели. Об этом подробно будет сказано в 9-й теме лекции. Обеспечение экономической безопасности страны Экономическая безопасность страны означает такое состояние ее экономики, которое обеспечивает достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития общества. Имеется также в виду неуязвимость и независимость интересов народа по отношению к внутренним и внешним угрозам и опасным воздействиям. Практика хозяйственной деятельности показала большое многообразие видов опасности в положении экономики страны. Одна такая опасность связана с неблагоприятным состоянием финансов государства. Так происходит, если возникает большой бюджетный профицит – превышение бюджетных расходов над доходами. В тех государствах, в которых часто допускается бюджетный дефицит, образуется и возрастает государственный долг. Государственный долг представляет собой задолженность, которая накопилась у правительства в результате заимствования денег для финансирования прошлых бюджетных дефицитов. Такое бедственное положение возникает часто в ряде стран во время экономических кризисов (падения производства). В 8-й теме лекционного курса будет рассмотрен современный международный финансовый и экономический кризис, во время которого в ряде стран возникло весьма опасное финансовое положение. Может показаться, что для государства имеется ряд якобы спасительных мер, предотвращающих банкротство (неспособность погасить свои долги). К их числу относится:

На развитие национальной экономики могут оказывать опасное воздействие разнородные причины: неблагоприятные изменения биосферы в стране и мире, нарушения нормального соотношения между отраслями национального хозяйства, острая нехватка жизненно важных средств для населения и т.д. В связи с этим возникает угроза национальной экономической безопасности. Угроза национальной экономической безопасности – это то, что подрывает самостоятельность существования нации, выживание ее населения. По существу, речь идет о силах и факторах, противодействующих государственной экономической политике, проводимой в общенациональных интересах. О степени угрозы национальной безопасности принято судить по особому индексу (количественному показателю) выживаемости. К 2000 г. по индексу выживаемости, оцениваемому по 10-балльной шкале, страны сильно различались:

Общий показатель выживаемости обобщает данные 24 (отдельных) показателей экономической безопасности. Эти показатели касаются, в частности:

В 1990-х гг. из 24 показателей экономической безопасности России 2/3 достигли кризисного состояния. Важным сигналом экономической безопасности служат данные о снижении экономических показателей страны ниже их предельного порогового значения, определяемого международными организациями. Именно такое положение сложилось в 1990-х гг.в России (табл. 24.). Таблица 24. Показатели экономической опасности в России в 1990-х гг.

Подобного рода угрозы национальной экономической безопасности возникали в 2007-2010 гг. в ряде стран в период современного мирового финансового и экономического кризиса. Чтобы своевременно обнаруживать угрозу экономической безопасности, государственные органы должны проводить мониторинг (лат. monitor – предостерегающий) – систему наблюдений за ходом экономического развития страны и принимать высокоэффективные меры по обеспечению экономической безопасности страны. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||