Лис - Пропедевтика внутренних болезней (1). Учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медикопсихологического факультетов допущено Министерством образования

Скачать 7.2 Mb. Скачать 7.2 Mb.

|

|

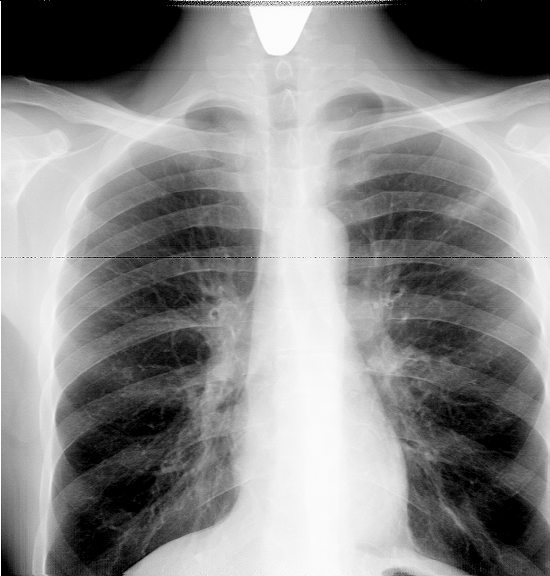

Бронхофония – это методика, при которой изучается проведение голоса на поверхность грудной стенки. Больного просят тихо произнести слова, содержащие буквы «р» и «ч» («чашка чая») и сравнивают проведение звука на симметричных участках грудной клетки при выслушивании стетоскопом. При этом в норме над неизмененными легкими фрагментарно выслушиваются лишь отдельные звуки. При уплотнении легочной ткани звуки проводятся лучше и над уплотненным участком можно четко услышать полную фразу «чашка чая». Напоминаем, что синдром уплотнения легочной ткани возникает при пневмониях, компрессионном ателектазе, пневмосклерозе, циррозе легкого, опухолях. Усиление бронхофонии бывает также при воздухосодержащих полостях в легком. Заметим, что бронхофония более информативна у женщин, детей, стариков, а голосовое дрожание - у мужчин, так как у них преобладает низкая тональность голоса. Исследование ФУНКЦИИ внешнего дыхания Внешнее дыхание изучают с помощью методов спирографии и пневмотахографии. Методом спирографии исследуют функции легких путем измерения легочных дыхательных объемов, а также выявляют нарушения механики дыхания и резервы дыхательной функции. При исследовании легочного дыхательного объема (ДО) измеряют объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при спокойном дыхании. Он составляет в среднем 500 мл. Затем определяют жизненную емкость легких (ЖЕЛ). Она равна сумме резервного объема вдоха, резервного объема выдоха и дыхательного объемов и составляет около 3700 мл, т.е. ЖЕЛ – это объем воздуха, который человек в состоянии выдохнуть при самом глубоком выдохе после максимального вдоха. Резервный объем вдоха (РОВд) – это объем воздуха, который человек может еще вдохнуть после обычного вдоха. Он равен 1500-2000 мл. Резервный объем выдоха (РОВыд) – это объем воздуха, который человек может еще выдохнуть, после обычного выдоха. Он также равен 1500-2000 мл. Остаточный объем воздуха (ОО) – это объем воздуха, оставшегося в легких после максимального выдоха. Он составляет 1000-1500 мл (для определения необходим спирограф с закрытой системой). Общая емкость легких составляет сумму ДО, РОВд, РОВыд и ОО и составляет около 5000-6000 мл. Экспираторная форсированная жизненная емкость легких (ЭФЖЕЛ) на 100-300 мл меньше, чем ЖЕЛ, и определяется при максимально быстром форсированном выдохе (проба Вотчала-Тиффно). Уменьшение ее происходит за счет увеличения сопротивления току воздуха, возникающего в мелких бронхах и бронхиолах. При обструктивном синдроме эта разница повышается до 1000-1500 мл. Кроме этого используют еще более точный показатель - объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), который в норме равен не менее 70% от ЖЕЛ. ОФВ1 в норме у некурящих здоровых людей уменьшается в год на 30 мл, у курящих – на 45 мл и более. Для определения степени участия бронхоспазма в снижении ЭФЖЕЛ и ОФВ1 проводится проба с бронходилататором. Перед измерением определяют ОФВ1, потом больному дается бронхолитик (ингаляция сальбутамола) и через 15 минут вновь определяют ОФВ1. Прирост ОФВ1 более чем на 15% (200 мл) свидетельствует об бронхоспазме и обратимости бронхиальной обструкции. Кроме этого при спирографии определяют минутный объем дыхания (МОД) – умножение ДО на частоту дыхания. Он составляет около 5-6 литров в минуту. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) – это количество воздуха, которое может провентилироваться легкими при максимальной работе органов дыхания. Этот показатель от 80 до 200 л/мин, должная величина определяется по формуле: ЖЕЛ умножить на 35. Резерв дыхания (РД) равен разности МВЛ и МОД. В норме РД равен 85% от МВЛ. С помощью спирограммы можно четко установить, какие изменения в легких преобладают – рестриктивные или обструктивные. Путем пневмотахографии исследуют механику дыхания. Этот метод основывается на записи объемной скорости вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при спокойном и форсированном дыхании. Максимальная объемная скорость воздуха при форсированном выдохе равна 4-8 л/с, при спокойном дыхании 300-500 мл/с. При этом большую информацию несет такой параметр, как сопротивление воздухоносных путей, особенно при обследовании больных с нарушением бронхиальной проходимости. В норме указанное сопротивление равно 2-8 см водного столба/л/с. Имеются пневмотахографы, позволяющие определить альвеолярное давление (в норме оно равно 100 мм водного столба. ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ Мокротой называется патологический секрет, выделяемый с кашлем из дыхательных путей. Важно помнить о правилах собирания материала для исследования: мокроту собирают после тщательного полоскания полости рта и горла в чистую сухую стеклянную банку или чашку Петри в утренние часы (до приема пищи). Клиническое исследование мокроты включает осмотр, измерение количества, изучение физических, химических свойств, микроскопическое, бактериоскопическое, а при необходимости бактериологическое и цитологическое исследования. Макроскопическое изучение При макроскопическом изучении обращают внимание на характер мокроты, ее количество, цвет, запах, консистенцию, наличие различных включений. Характер мокроты определяется ее составом. Слизистая мокрота – состоит из слизи – продукта слизистых желез дыхательных путей. Выделяется при острых бронхитах, катарах верхних дыхательных путей, после приступа бронхиальной астмы. Слизисто-гнойная – представляет смесь слизи и гноя, причем слизь преобладает, а гной включен в виде комочков или прожилок. Наблюдается при хронических бронхитах, бронхопневмониях. Гнойно-слизистая – содержит гной и слизь, с преобладанием гноя; слизь имеет вид тяжей. Появляется при хронических бронхитах, бронхоэктазах, абсцедирующей пневмонии и т.д. Гнойная – не имеет примеси слизи и появляется в случае открытого в бронх абсцесса легкого, при прорыве эмпиемы плевры в полость бронха. Слизисто-кровянистая – состоит в основном из слизи с прожилками крови или кровяного пигмента. Отмечается при бронхогенном раке, но иногда может быть при катарах верхних дыхательных путей, пневмониях. Слизисто-гнойно-кровянистая - содержит слизь, кровь, гной, чаще равномерно перемешанные между собой. Появляется при бронхоэктазах, туберкулезе, актиномикозе легких, бронхогенном раке. Кровавое отделяемое (кровохарканье) – наблюдается при легочных кровотечениях (туберкулез, ранение легкого, опухоли легкого и бронхов, актиномикоз). Серозное отделяемое – характерно для отека легких (острая левожелудочковая недостаточность, митральный стеноз), представляет собой пропотевшую в полость бронхов плазму крови. Консистенция тесно связана с характером мокроты и может быть вязкой, густой, жидкой. Вязкость зависит от содержания слизи и от количества форменных элементов (лейкоцитов, эпителия). Количество мокроты. Небольшое количество мокроты выделяется при воспалении дыхательных путей (ларингит, трахеит, острый бронхит в начальной стадии, бронхиальная астма вне приступа, бронхопневмония). Обильное – количество мокроты (от 0,3 до 1 л) выделяется обычно из полостей в легочной ткани и бронхах (при бронхоэктатической болезни, абсцессе легкого), при пропотевании в бронхи большого количества плазмы крови (отек легких). При отстаивании значительного количества гнойной мокроты можно обнаружить два слоя (гной и плазма) или три (гной, плазма и слизь на поверхности). Двухслойная мокрота характерна для абсцесса легкого, трехслойная – для бронхоэктатической болезни, при наличии туберкулезных каверн. Цвет и прозрачность зависят от характера мокроты, так как преобладание одного из субстратов (слизь, гной) придает мокроте соответствующий оттенок, а также от состава вдыхаемых частиц. Слизистая мокрота стекловидная, прозрачная, слизисто-гнойная – стекловидная с желтым оттенком, гнойно-слизистая – желто-зеленоватая, гнойная - желто-зеленая, слизисто-кровянистая – стекловидная с розоватым или ржавым оттенком, слизисто-гнойно-кровянистая – стекловидная с желтыми комочками, прожилками красного цвета или ржавым оттенком, отделяемое при отеке легких – жидкое, прозрачно-желтое, с опалесценцией, пенистое и клейкое из-за присутствия белков плазмы, отделяемое при легочном кровотечении – жидкое, красного цвета, пенистое (за счет содержания пузырьков воздуха). При распаде злокачественных опухолей легких иногда может наблюдаться мокрота в виде «малинового желе». Запах появляется при задержке мокроты в бронхах или полостях в легких и обусловливается деятельностью анаэробов, вызывающих гнилостный распад белков до индола, скатола и сероводорода. Включения, патологические элементы в мокроте обнаруживают при рассмотрении ее в чашке Петри на белом и черном фоне; при этом нужно пользоваться лупой. При этом в мокроте можно обнаружить: - спирали Куршмана – беловатые, прозрачные, штопорообразно извитые трубчатые тела, наблюдаются при бронхиальной астме; - фибринозные свертки – древовидно разветвленные образования беловатого или слегка красноватого цвета длиной до 10 мм, эластичной консистенции, состоящие из слизи и фибрина, наблюдаются при фибринозном бронхите; - чечевицы, или рисовидные тельца (линзы Коха) – зеленовато-желтоватые, довольно плотные образования творожистой консистенции величиной от булавочной головки до небольшой горошины, состоящие из детрита, туберкулезных палочек и эластических волокон; обнаруживаются при кавернозном туберкулезе легких; - гнойные пробки (пробки Дитриха) – комочки беловатого или желтовато-сероватого цвета величиной с булавочную головку со зловонным запахом, состоящие из детрита, бактерий, кристаллов жирных кислот; встречаются при бронхоэктазах, гангрене легкого; - дифтеритические пленки из зева и носоглотки – сероватые обрывки, местами окрашенные кровью, состоящие из фибрина и некротизированных клеток; - некротизированные кусочки легкого – черноватые образования разной величины, содержащие эластические волокна и зернистый черный пигмент, иногда пронизанные соединительной тканью, кровеносными сосудами, лейкоцитами и эритроцитами; встречаются при абсцессе и гангрене легкого; - кусочки опухоли легкого, чаще имеющие вид мелких частиц, окутанных кровью (достоверно выявляются лишь микроскопически); - друзы актиномикоза – мелкие зернышки беловатого или зеленовато-сероватого цвета, окутанные гнойной массой, содержащиеся в скудном количестве; структура их отчетливо выявляется под микроскопом; - пузыри эхинококка – образования разной величины – от маленькой горошины до грецкого ореха и больше, серовато-белого или желтого цвета, иногда пропитанные кровью или известью; встречаются в случае свежего разрыва эхинококковой кисты легкого и выкашливания обильного количества бесцветной прозрачной жидкости; - инородные тела, случайно попавшие из полости рта: вишневые косточки, семена подсолнечника, ореховая скорлупа и т.д. Микроскопическое исследование Микроскопическое исследование мокроты проводят в свежих неокрашенных и фиксированных окрашенных препаратах. При приготовлении препаратов необходим тщательный отбор материала. Лопаточкой или металлической петлей из мокроты выбирают все подозрительные комочки, кровяные прожилки и приготавливают из них препараты, помещая на предметное стекло. Приготовленный препарат исследуют под микроскопом вначале под малым, а затем под большим увеличением. Элементы мокроты, которые обнаруживаются в нативном препарате, можно разделить на три основные группы: клеточные, волокнистые и кристаллические образования. Клеточные элементы. Плоский эпителий – это слущенный эпителий слизистой оболочки ротовой полости, носоглотки, надгортанника и голосовых связок, имеющий вид плоских тонких клеток. Одиночные клетки плоского эпителия встречаются всегда, в большом количестве – при воспалительных явлениях в ротовой полости и носоглотке. Цилиндрический эпителий – эпителий слизистой оболочки бронхов и трахеи. Встречается в больших количествах при остром приступе бронхиальной астмы, остром и хроническом бронхите. Макрофаги. Встречаются при различных воспалительных процессах в бронхах и легочной ткани (пневмонии, бронхиты). Макрофаги с явлениями жировой дистрофии – липофаги («жировые шары») – окрашиваемые суданом III в оранжевый цвет, встречаются при раке легкого, туберкулезе, эхинококкозе, актиномикозе. Макрофаги, содержащие гемосидерин – сидерофаги (старое название «клетки сердечных пороков»), имеют в цитоплазме золотисто-желтые включения, их определяют реакцией на берлинскую лазурь. Сидерофаги встречаются в мокроте у больных с застойными явлениями в малом круге кровообращения, при инфаркте легкого. Пылевые макрофаги (кониофаги) распознаются по содержанию в цитоплазме частиц угля или пыли иного происхождения. Их обнаружение имеет значение в диагностике пневмокониозов и пылевого бронхита. Опухолевые клетки чаще представлены в виде клеток плоскоклеточного (с ороговением или без него), железистого рака или аденокарциномы. Лейкоциты. Встречаются почти в каждой мокроте; в слизистой – единичные, а в гнойной сплошь покрывают все поле зрения (иногда среди лейкоцитов можно выделить эозинофилы – крупные лейкоциты с отчетливой и темной зернистостью). Эритроциты. Единичные эритроциты могут встречаться в любой мокроте; в большом количестве обнаруживаются в мокроте, окрашенной кровью (легочное кровотечение, инфаркт легкого, застойные явления в легких и др.). Волокнистые образования. Эластические волокна. Указывают на распад легочной ткани и обнаруживаются при туберкулезе, абсцессе, новообразованиях легких. Иногда при этих заболеваниях в мокроте встречаются коралловые волокна – грубые, ветвящиеся образования с бугристыми утолщениями вследствие отложения на волокнах жирных кислот и мыл, а также обызвествленные эластические волокна – грубые, пропитанные слоями извести палочковидные образования. Фибринозные волокна – тонкие волоконца, которые заметно просветляются в препарате при добавлении 30% раствора уксусной кислоты, растворяются при добавлении хлороформа. Встречаются при фибринозном бронхите, туберкулезе, актиномикозе, крупозной пневмонии. Спирали Куршмана – уплотненные закрученные в спираль образования из слизи. Спирали Куршмана наблюдаются при легочной патологии, сопровождающеися бронхоспазмом (бронхиальная астма, асматические бронхиты). Кристаллические образования. Кристаллы Шарко – Лейдена встречаются в мокроте вместе с эозинофилами и имеют вид блестящих, гладких, бесцветных различной величины ромбов, иногда с тупо обрезанными концами. Образование кристаллов Шарко – Лейдена связывают с распадом эозинофилов и кристаллизацией белков. Они встречаются при бронхиальной астме, аллергических бронхитах. Кристаллы гематоидина имеют форму ромбов и иголок (иногда пучков и звезд) золотисто-желтого цвета. Эти кристаллы являются продуктом распада гемоглобина, образуются в глубине гематом и обширных кровоизлияний, в некротизированной ткани. Кристаллы холестерина – бесцветные, четырехугольной формы таблички с обломанным ступенеобразным углом; образуются при распаде жироперерожденных клеток, задержке мокроты в полостях и располагаются на фоне детрита (туберкулез, опухоли, эхонококкоз, абсцесс). Кристаллы жирных кислот в виде длинных тонких игл и капелек жира содержатся при застое мокроты в полостях (абсцесс, бронхоэктазы). Окрашенные препараты Окраску по Романовскому - Гимзе используют, главным образом, для выявления эозонофилов. Обнаружение большого количества эозинофилов рассматривается как один из важных диагностических признаков бронхиальной астмы, аллергического бронхита. Однако эозинофилия мокроты свойственна также лекарственным и эозинофильным пневмониям (синдром Леффлера). СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ Нарушение бронхиальной проходимости бывает при бронхиальной астме и остром, хроническом обструктивном (с нарушением вентиляции бронхов) бронхитах. При бронхиальной астме возникает она из-за спазма мелких бронхов, к которому затем присоединяются гиперсекреция и отек слизистой оболочки. При хроническом обструктивном бронхите еще присоединяются необратимые изменения: стеноз, деформация просвета бронхов; фибропластические изменения бронхиальной стенки. При бронхиолите наблюдается выраженное сужение мелких бронхов даже без бронхоспазма (за счет воспалительного отека стенки бронхов в силу их очень маленького просвета). Клиническая картина Жалобы: одышка экспираторного характера, кашель с трудно отхаркиваемой, вязкой мокротой, не приносящий облегчения больному. Осмотр и пальпация грудной клетки: грудная клетка расширена, а при хроническом течении - эмфизематозная. Голосовое дрожание ослаблено. Перкуссия: при сравнительной перкуссии - легочный звук с коробочным оттенком, при хроническом течении - коробочный звук; при топографической перкуссии - опущение нижних границ легких и уменьшение подвижности нижнего края легких. Аускультация: ослабленное везикулярное дыхание с удлиненным выдохом, может быть местами жесткое дыхание; сухие свистящие хрипы лучше выслушиваемые на выдохе. Бронхофония ослаблена. Рентгенологическое исследование: повышение прозрачности легочной ткани при острой форме заболевания. При хронической форме заболевания типичные признаки эмфиземы (повышение прозрачности легочной ткани, опущение нижних границ, низкое стояние диафрагмы и ограничение ее подвижности). Спирография: 1. выраженное снижение экспираторной форсированной жизненной емкости легких (ЭФЖЕЛ), исследуемой по методу Вотчала-Тиффно (в норме ЭФЖЕЛ около 85% от ЖЕЛ); 2. снижением объема форсированного выдоха за первую секунду после глубокого вдоха (в норме не менее 70% ЖЕЛ). Синдром повышения воздушности легочной ткани Повышение воздушности легких наблюдается при эмфиземе легких. При этом происходит перерастяжение альвеол или даже их разрушение с образованием маленьких полостей (буллы). Эмфизема легких может быть: острой, обратимой (при приступе бронхиальной астмы) и хронической, необратимой (например, при хроническом бронхите). Хроническая эмфизема может быть: первичной (без предшествующего хронического бронхита); вторичной (чаще всего), развивающейся при хроническом бронхите. К первичной эмфиземе легких относится: старческая эмфизема, развивающаяся в старческом возрасте в результате снижения эластичности альвеол; идиопатическая эмфизема, встречающаяся в молодом возрасте. Причина идиопатической эмфиземы - дефицит ингибиторов протеолитических ферментов в сыворотке крови (1-антитрипсина). Из-за этого происходит ферментативное повреждение тончайших структур легочной ткани протеолитическими энзимами (трипсином, эластазой, коллагеназой), продуцируемыми альвеолярными макрофагами и нейтрофилами. Вторичная эмфизема может быть ограниченной (при очаговом туберкулезе легких, раке легкого) и диффузной (при хроническом бронхите). Клиническая картина Жалобы: одышка. В начале заболевания она возникает при физических нагрузках, при которых раньше ее не было. Потом, по мере прогрессирования заболевания, она возникает даже в покое. Интенсивность ее зависит от степени развития эмфиземы легких и дыхательной недостаточности. Осмотр и пальпация грудной клетки: грудная клетка эмфизематозная, над- и подключичные ямки сглажены или выбухают, межреберные промежутки широкие. Грудная клетка напоминает бочку. При динамическом осмотре отмечается уменьшение дыхательной экскурсии грудной клетки. Голосовое дрожание ослаблено. Перкуссия: при сравнительной перкуссии выявляется коробочный перкуторный звук. При топографической перкуссии - нижние границы легких опущены, подвижность нижнего края легких уменьшена, верхние границы легких приподняты. Поля Кренига расширены. Отмечается уменьшение или исчезновение абсолютной тупости сердца. Аускультация: ослабленное везикулярное дыхание, ослабленная бронхофония. При вторичной эмфиземе, вызванной обструктивным бронхитом, будут также симптомы этого заболевания (сухие и незвучные влажные хрипы). Рентгенологическое исследование выявляет повышение прозрачности легочной ткани, опущение нижних границ легких и ограничение подвижности диафрагмы, уплощение куполов диафрагмы.  Рис.24. Рентгенограмма. Эмфизема легких БРОНХИТЫ Бронхиты - воспалительные заболевания бронхов. По течению бронхиты подразделяются на острые и хронические. По патогенезу выделяют первичный бронхит и вторичный бронхит (возникает как осложнение других заболеваний, например, при сердечной недостаточности, уремии и др.). По уровню поражения бронхов выделяют: трахеит (поражена трахея); трахеобронхит (поражены трахея и крупные бронхи); бронхит (поражение бронхов среднего калибра); бронхиолит (поражение мельчайших бронхов диаметром 2 мм и менее, терминальных бронхов и бронхиол). У взрослых он возникает очень редко, часто на фоне острого бронхита и характеризуется тяжелым течением. По функциональным особенностям бронхиты подразделяются на необструктивный (без нарушений вентиляции) и обструктивный (нарушена вентиляция бронхов, это бронхит с одышкой). По характеру воспаления все бронхиты можно подразделить на простой (катаральный, слизистый), слизисто-гнойный, гнойный, фибринозный, геморрагический. ОСТРЫЙ БРОНХИТ Острый бронхит - это острое диффузное воспаление слизистой оболочки бронхов (реже одновременно и других оболочек бронхов) без вовлечения паренхимы легких. Это одно из наиболее распространенных заболеваний дыхательных путей, однако, точной статистики нет, так как большинство больных не обращается за медицинской помощью. Классификация острого бронхита (А.И. Мартынов, Н.А.Мухин, В.С. Моисеев с соавт. 2004).

Этиология и патогенез. Острый бронхит может возникать под действием следующих факторов: 1) инфекционных (бактериальные, вирусные, вирусно-бактериальные), 2) физических, 3) химических, 4) аллергических, 5) смешанных. Среди инфекционных факторов наиболее важный - вирусная инфекция (респираторный синтициальный вирус, вирус парагриппа, риновирусы и др.), бактериальная инфекция присоединяется, как правило, позже. Из бактериальных факторов чаще всего выделяют М. pneumoniae, H. influenzae, St. pneumoniae, Ch. Pneumoniae. Предрасполагающие факторы: неблагоприятные климатические условия, неблагоприятные условия труда (работа в запыленных помещениях, с высокой влажностью и др.), курение, очаговая инфекция носоглотки, нарушение носового дыхания. В начале происходит адгезия вирусов на эпителиальных клетках бронхиального дерева. Этому процессу способствует снижение фитрационных способностей верхних дыхательных путей, а так же снижение неспецифической резистентности дыхательных путей и иммунной системы организма. В ответ на внедрение вирусов развиваются гиперемия, отек слизистой бронхов, десквамация эпителия, гиперсекреция бронхиальных желез и нарушение мукоцилиарного клиренса. Все этого приводит к еще большему нарушению неспецифической резистентности дыхательных путей и нередко к процессу присоединяется и бактериальная флора. Однако первично процесс может начинаться как бактериальная инфекция дыхательных путей. Клиническая картина Клиническая картина заболевания зависит от этиологии (причины) заболевания. Чаще наблюдается простой катаральный бронхит. Основная причина - вирусная инфекция. Жалобы: сухой кашель, который через 2-3 дня становится влажным с отхождением слизистой мокроты. Кроме этого беспокоит саднение или першение в горле, гортани и трахее, общая слабость, повышение температуры до субфебрильных цифр. У некоторых больных при интенсивном кашле могут беспокоить боли в грудной клетке, которые обусловлены перенапряжением дыхательных мышц и диафрагмы. При присоединении бактериальной инфекции мокрота становится слизисто-гнойной или гнойной. Объективное обследование: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. При осмотре форма грудной клетки не изменена, при пальпации и перкуссии изменений также нет. При аускультации выслушивается жесткое везикулярное дыхание, сухие рассеянные хрипы. Через 2-3 дня могут выявляться влажные мелко и среднепузырчатые незвучные хрипы. Заболевание протекает нетяжело, 10-12 дней и заканчивается выздоровлением даже без лечения. Лабораторные и инструментальные методы исследования Общий анализ крови: если бронхит вызван бактериальной инфекцией, то отмечается лейкоцитоз и небольшое ускорение СОЭ. При вирусной инфекции может быть лейкопения. Общий анализ мокроты: зависит от характера воспалительного процесса. При простом катаральном бронхите мокрота носит слизистый характер. Однако при присоединении бактериальной флоры мокрота становится слизисто-гнойного характера. Тогда в ней при микроскопии отмечается большое количество лейкоцитов, клеток цилиндрического эпителия, иногда и эритроцитов. Рентгенография легких: изменений нет. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ Хронический бронхит - диффузное прогрессирующее воспалительное поражение бронхиального дерева, обусловленное длительным раздражением бронхов различными вредными агентами. По рекомендациям экспертов ВОЗ, к больным хроническим бронхитом относят лиц, у которых имеется кашель с мокротой не менее 3 месяцев в году и это отмечается не менее 2 лет подряд, при исключении других заболеваний, способных вызвать эти симптомы. Этиология и патогенез. В этиологии хронического бронхита (ХБ) значительная роль принадлежит внешним воздействиям: вредные условия работы (температурные колебания, влияния пыли, паров токсических веществ), курение. Причем ниболее важным фактором является длительное и интенсивное курение, на долю которого приходится до 90% всех факторов риска. Вторым, важным фактором формирования ХБ является неудовлетворительное состояние окружающей среды, загрязнение воздуха агрессивными и вредными промышленными выбросами – поллютантами: текстильная, угольная, асбестовая, силикатная, городская пыль, копоть, газы агрессивных химических соединений. Кроме этого имеют значение и эндогенные факторы: застой крови в легких, интоксикации при хронической почечной недостаточности, нарушения иммунитета, хронические заболевания ЛОР-органов (нарушения носового дыхания, хронические риниты, гаймориты), генетические дефекты ресничек мерцательного эпителия, качественные изменения бронхиальной слизи и длительное злоупотребление алкоголем. Вначале под влиянием ряда факторов формируется хроническое воспаление дыхательных путей, нарушается структура слизистого покрова, увеличивается число бокаловидных клеток с последующим ростом продукции вязкой мокроты и ухудшением ее реологических свойств (гипер- и дискриния), снижается число реснитчатых клеток, слизистая бронхов становится «лысой». Все это способствует ухудшению мукоцилиарного клиренса (дренажа) бронхов – избыточная слизь удаляется плохо. Кроме того, вязкий бронхиальный секрет может полностью перекрывать просвет мелких бронхов и приводить к нарушению газообмена. Скопление мокроты благоприятствует развитию в бронхах (в норме они стерильны) рецидивирующего, хронического воспалительного процесса и в итоге – бронхообструктивного синдрома. Инфекция при этом играет роль чаще всего в прогрессировании и обострении болезни. Клиническая картина Клиническая картина болезни зависит от длительности заболевания, развития осложнений (эмфиземы легких, дыхательной и сердечной недостаточности), характера воспаления, а так же наличия признаков нарушений вентиляции легких. По характеру воспаления выделяют те же формы, что и при остром бронхите. Кроме этого по функциональным особенностям различают необструктивный(без нарушений вентиляции) и обструктивный (нарушена вентиляция бронхов, это бронхит с одышкой) бронхиты. Однако, в настоящее время хронический обструктивный бронхит рассматривается как хроническая обструктивная болезнь легких (см ниже). Жалобы. Основная жалоба - постоянный кашель, чаще всего с мокротой. Он усиливается в холодное время года или при обострении заболевания. При обострении, когда присоединяется инфекция, мокрота становится слизисто-гнойной, повышается температура тела, обычно до субфебрильных цифр, часто появляется одышка, потливость. Объективно. При осложнении хронического бронхита эмфиземой легких с последующим развитием дыхательной недостаточности часто наблюдается диффузный цианоз. Если присоединяется еще и правожелудочковая сердечная недостаточность, то могут быть отеки голеней. Грудная клетка обычной формы, но при сопутствующей эмфиземе - эмфизематозная. Голосовое дрожание и бронхофония не изменены, но при возникновении бронхообструктивного синдрома и эмфиземы легких, ослаблены. Перкуторно над легкими определяется легочной звук, часто с коробочным оттенком из-за эмфиземы легких. При аускультации жесткое везикулярное дыхание с массой рассеянных сухих хрипов, особенно при обструктивном синдроме. Однако если выражены явления эмфиземы легких, дыхание может быть ослабленным везикулярным. Часто выслушиваются незвучные мелко- и среднепузырчатые влажные хрипы, особенно в период обострения. Лабораторные и инструментальные методы исследования Общий анализ крови: в период обострения умеренный лейкоцитоз, ускорение СОЭ. При наличии признаков выраженной дыхательной недостаточности увеличивается количество эритроцитов и гемоглобина, это способствует замедлению СОЭ. Общий анализ мокроты: зависит от характера воспалительного процесса. Часто в период обострения мокрота носит слизисто-гнойный характер. При микроскопии отмечается большое количество лейкоцитов и клеток цилиндрического эпителия. При бактериоскопическом исследовании определяются различные виды микроорганизмов. Рентгенография легких: при неосложненном бронхите изменений нет или может отмечаться усиление легочного рисунка. При развитии пневмосклероза и эмфиземы - соответствующие изменения. Бронхоскопия: атрофия или гипертрофия слизистой, ее воспаление. Спирография: может отмечаться увеличение частоты и глубины дыхания, увеличивается МОД, затем отмечается снижение ЖЕЛ, МВЛ, резерва дыхания, ЭФЖЕЛ (проба Вотчала-Тиффно). Течение заболевания: при частых обострениях со временем развивается эмфизема легких и диффузный пневмосклероз, присоединяется дыхательная и сердечная недостаточность. Кроме этого следует отметить, что на фоне хронических гнойных бронхитов, особенно осложненных бронхоэктазами, может развиться амилоидоз внутренних органов. |