История таможенного дела и таможенной политики России 2. В XVIII в

Скачать 3.51 Mb. Скачать 3.51 Mb.

|

|

Лодыженский К. И. Указ. соч. С. 167. 190 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 191 После окончания войны тариф (из-за отношений с союзными державами) пересматривали 4 раза, делая таможенно-тарифную политику более умеренной. 31 марта 1818 г. был принят таможенный тариф, полностью покончив-1 ший с запретительной системой, за исключением запретов на ввоз некоторых товаров железоделательной и текстильной промьппленности. Еще более умеренным был тариф, принятый в ноябре 1819 г. В страну по низким таможенным ставкам (от 2 до 15 % от стоимости товара) хлынули иностранные товары. Русская промышленность не могла выдержать конкуренции, так как она находилась еще в зачаточном состоянии. Оценивая тариф 1819 г., министр финансов России Е. Ф. Канкрин говорил, что этот тариф «убил русскую промышленность»1. В этот период практика межторговых отношений между развитыми государствами породила новую форму внешнеэкономических связей — порто-франко и вольную гавань. Вольная гавань — это небольшой участок земли или портовой территории, предназначенный для беспошлинного хранения товара, но без прав его продажи, потребления и переупаковки. Товар направлялся в свое государство с пошлиной, а в другие — транзитом без пошлины. Порто-франко пользовался правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, их беспошлинной продажи на территории портов. «Порто-франко, — пишет И. М. Кулишер, — это таможенная экономическая зона, где товары выгружаются, подвергаются переупаковке, рассортировке, переработке. Привозимые товары покупаются местным населением без уплаты пошлин». Порто-франко создавались в интересах поощрения торгово-промышленной деятельности. Опыт создания порто-франко имелся во Франции (Марсель и др.), Германии (Гамбург, Бремен, Любек) и в других государствах. Порто-франко в Одессе был учрежден высочайшим указом в 1817 г. и начал работать с 1819г., когда были завершены все подготовительные работы, выделена и огорожена рвом экономическая зона, организованы две таможни — Херсонская и Тираспольская — для пропуска через границу порто-франко оплаченных пошлиной товаров. Со временем порто-франко превратился в склад для иностранных товаров, которые транзитом направлялись в Россию через Кавказ в Персию и на Балканы. С введением порто-франко в городе заработали банковские структуры. В 1818 г. начала работу Одесская контора государственного коммерческого банка. Она способствовала развитию торговли. С каждым годом росли внешнеторговые обороты, что видно из табл. 2^. 1 См.: Лодыженский К. И. Указ. соч. С. 190. 2 Кисловский Ю. Г. История таможни государства Российского. М., 1995, С. 64. Таблица 2

В 1822 г. вывоз составлял 3 745 000 руб., ввоз — 2 062 000 руб., в 1857 г. соответственно 24 197 000 руб. и 13 438 100 руб., т. е. товарооборот возрос в 7 раз. Основную статью экспорта составлял хлеб, основная статья привоза — мануфактура. Однако это не значит, что ввоз и вывоз ограничивался только этими товарами. Номенклатура товаров, ввозимых в Одессу в 1846 г., была весьма разнообразной, как показано в табл. З1. Таблица 3

1 См.: Кисловский Ю. Г. Указ. соч. С. 65. 192 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. ^^^^ 193

Анализ номенклатуры ввозимых в порто-франко товаров и доли товаров, реализуемых в Одессе, позволяет утверждать, что'из 17 наименований полностью реализовывались в самом городе сахар-рафинад и чай, около 90 % сахара-песка, мануфактурных изделий, дерева, галантереи, золотых изделий, мягкой рухляди, карманных часов, более половины вина, около 40 % оливок и разной мелочи. Такое распределение ввозимых товаров является свидетельством того, что порто-франко выгодны прежде всего населению. Общая стоимость ввезенных в город товаров в 1846 г. в серебряных рублях составила 4392 115, вывезенных внутрь России — 1 808 746, проданных в Одессе — 2 883 369. Значительная часть ввезенных товаров оставалась в Одессе. С другой стороны, в порто-франко в Одессе сокращался ввоз товаров из России. Не случайно, что город рос и развивался вместе с ростом порто-франко. Достаточно сказать, что если в 1832 г. в Одессе проживало 60 тыс. жителей, то в 1849г. около 87 тыс.*. Развитие торговли и тарифное регулирование вывоза товаров сопровождались увеличением контрабанды. В ответ на принимаемые меры совершенствовались ухищрения контрабандистов. Например, они использовали подземные выработки и рыли подземные ходы с выходом за город, куда и выносили товары в обход таможни. Порто-франко в Одессе просуществовал до 1859 г. В последующие годы порто-франко был создан во Владивостоке. Его влияние распространялось на Приморскую область, Якутию, Уссурийский край. Введение порто-франко в этих районах способствовало их экономическому подъему. В то же время была отменена беспошлинная торговля на спирт, вина, табак и сигары. Создание порто-франко во Владивостоке было сопряжено с огромными трудностями. В этом обширном районе не было дорог, отсутствовали складские помещения, транспорт. В своей книге начальник Амурского 1 См.: Кисловский Ю. Г. Указ. соч. С. 66. бассейна А. А. Березовский писал: «Ни Николаевск, ни Владивосток не имеют достаточной площади для хранения товаров. Всего имеется 700 кв. сажен, а грузов в 1906 г. пришло 200 000 пудов, что требует 1200 кв. сажен складских помещений»1. Четыре года просуществовало порто-франко в Батуми. В период функционирования ' порто-франко был получен богатый опыт организации таможенной службы, решения задач таможенного контроля и оформления пропуска товаров. Практика подтвердила, что порто-франко позволяет увеличить сбор пошлин. Опыт порто-франко в Одессе показывал, что доля таможенных сборов, поступивших в казну за 40 лет, возросла более чем в 6 раз. В создании новой таможенно-тарифной политики России принимал активное участие Е. Ф. Канкрин. На формирование его взглядов оказали влияние протекционистские убеждения Н. С. Мордвинова, исходившего из соображений внешнеэкономической пользы. Е. Ф. Канкрин видел назначение протекционизма прежде всего в решении фискальных задач России2. Вместе с тем, ознакомившись с его 13 правилами, можно сделать вывод о том, что все же на первый план в период осуществления промышленного переворота ставились цели не только подъема экономики страны, но и всемерного развития внешней торговли. Правила Катерина о составлении таможенной росписи состояли в следующем:

1 Березовский А. А. Таможенное обложение и порто-франко в Приморском крае: Опыт всестороннего исследования. Владивосток, 1907. С. 18. 2 См.: Иоиичев Н. П. Внешние экономические связи России. М., 2001. С. 194 — 196. -■Г 194 История таможенного дела и таможенной политики России ший размер пошлины, так как некоторые предметы роскоши, не легко подвергающиеся контрабандному торгу, могут быть обложены и более высокой пошлиной; что же касается предметов необходимости и низшей, средней и высшей роскоши, то первые не следует вовсе облагать пошлиною или облагать очень нечувствительно, а последние облагать сильнее и сильнее.

6. Тариф должен назначить на товары ценовые пошлины только на случай необходимости; лучше облагать товары определенными пошлинами с меры и веса; при назначении таких пошлин следует принимать во вни мание среднюю цену высших сортов иностранных товаров. Первый способ обложения вызывает значительные злоупотребления и придирки и, собст венно говоря, не ведет к покровительству внутреннего производства, так как при нем допускаются к привозу заграничные товары всякого рода. Главная же задача покровительственной системы, принятой по отношению к начинающейся промышленности, заключается в поощрении производст ва низших сортов товара, назначенных на общее потребление. Из этого правила могут быть исключения, но, в общем, следует соблюдать его.

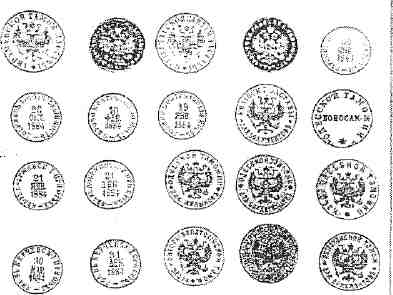

9. По отношению к торговым конъюнктурам, зависящим от различных случайностей, должно поступать осторожно и без применения резких мер. 10. Следует составить особый пассажирский тариф, который должен быть не слишком тяжел и не слишком проникнут фискальным направле нием. Впрочем, система, принятая в данном случае, должна зависеть от различных обстоятельств. В отдаленной России с пассажирами следует обращаться с большой предупредительностью и умеренностью; между Ан глией и Францией правила могут .быть строже. Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 195 И. Никто (не исключая придворного ведомства) не должен пользоваться особыми привилегиями; дипломатическим агентам дарованы некоторые уступки, но и их следовало бы отменить путем особого соглашения, так как некоторые лица сильно злоупотребляют ими, а это бросает тень на остальных. 12. Правило, будто бы собственные продукты при вывозе за границу должны всегда пропускаться беспошлинно, составляет предубеждение. Это зависит от условий международного соперничества, многие товары свободно выносят, при отпуске, небольшую пошлину, которая вовсе не всегда обращается внутрь государства и падает на производителей; очень часто она ложится на иностранных потребителей или же распределяется между теми и другими. Но если будет замечено, что от обложения отпускных товаров происходят какие-либо невыгоды, пошлины должны быть тотчас же отменены. 13. Прежде всего, как уже сказано раньше, следует стремиться к тому, чтобы по возможности прекратить контрабанду не только на границе, но и внутри государства; следует завести нечто вроде системы сьпциков — это средство хотя и не симпатично, но приносит существенную пользу. К надзору за неводворением контрабанды должны быть по возможности привлечены депутаты от фабрикантов. Дело это представляет большие или меньшие затруднения в различных странах. Всего труднее бороться с контрабандой в маленькой стране с сухопутными или морскими границами, а также в таких государствах, где пограничная черта представляет неправильные очертания и проходит по горным хребтам, болотам, лесам или вблизи промышленных местностей1. В 1822 г. в России был введен второй протекционистский тариф. В основу его разработки легли следующие принципы: низкими пошлинами облагались товары, необходимые для государства, производство которых было возможно в России, освобождались от пошлин иностранные товары, не производимые в стране, но в которых имеется необходимость; воспрещение ввоза иностранных товаров, которые бы конкурировали с отечественной промышленностью; обложение высокими пошлинами предметов роскоши и товаров, которые могут производиться в стране; пошлиной не облагались сырые продукты, вывозимые из России в Польшу и обратно. Некоторые товары совершенно не допускались к ввозу (железо, чугун, набивные ткани, пиво, цикорий). Таможенный тариф 1822 г. носил ярко выраженный запретительный характер. Он запрещал вывоз 21 наименования и ввоз 301 наименования товара (льняные, дорогие хлопчатобумажные ткани, медные изделия, стекло, фаянс, железо и т. д.). Его действие препятствовало притоку им- 1 См.: Лодыжеыский К. И. Указ. соч. С. 205, 206. 196 1Ё^2£1^^жен?ого ДеАа и таможенной политики Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 197  ВВЕДЕНШ АКЦИЗА И БАНДЕ УПЯ ЕГО М№ШР1ЯТ1Я ПО ФИНАНСОВОЙ. ЧАСТ! Обложка издания съ 1829 по 18Я9 г. о денежной реформе портных товаров в Россию и благоприятствовало обеспечению активного торгового баланса и развитию промышленности. Многие положения таможенной политики, разработанные Канкрином, были реализованы в законодательных документах по таможенному делу. Главная цель, которую ставил Е. Ф. Канкрин, состояла в том, чтобы использовать таможенный механизм регулирования внешней торговли в интересах развития промышленности и на благо народа. Его кредо заключалось в том, что о богатстве государства судят не по количеству накоплений, а по тому, как живет народ. Находясь на посту министра финансов, которому была подчинена таможенная охрана России, Канкрин сумел покончить с инфляцией и стабилизировать финансы, добился увеличения в 2,5 раза таможенных доходов государства, при его активном участии начался промышленный переворот в России. Из года в год росли фабрики и заводы, в основном легкой промышленности и лакокрасочного дела, началось строительство железных дорог. К сожалению, промышленные предприятия в большинстве случаев создавались на основе устаревшей технологии, которую Россия покупала в Англии и Голландии. В целом таможенно-тарифная политика открыла новый этап в развитии промышленности. Она не только способствовала увеличению доходной статьи, но и защищала вновь создаваемые заводы и фабрики от кон-, куренции фирм из промышленно развитых стран. Активный торговый баланс 1822 г. составил 31,7 млн руб., а в 1825 г. достиг 53,3 млн руб. Медленно, но успешно возрастал и вывоз товаров. Если в 1820 г. его стоимость составляла 58,3 млн руб. серебром, то в 1830 г. - 71,7 млн, в 1840 г. - 85,4 млн, в 1850 г. - 98,1 млн руб. серебром. В. Витчевский отмечал, что таможенно-тарифная политика с 1822 г. до начала 50-х годов стремилась приспособиться к факторам экономической жизни, а не внешней политики. Для сохранения активного торгового баланса правительство отказывалось от прямых запрещений и постепенно переходило к «охранительной системе». Таможенно-тарифная политика оказывала влияние на отечественную индустрию и сельское хозяйство. Она регулировала тарифные ставки и способствовала пробуждению торгового духа. В стране наблюдался упадок старой мануфактуры, базирующейся на крепостном труде, и рост фабричной индустрии, основанной на вольном труде. Важной особенностью таможенно-тарифной политики явилось ее социальное значение. Положительно воздействуя на развитие промышленности, она способствовала появлению рабочего класса, росту профессионализма и технической грамотности той части населения, которая была занята на производстве. Конечным результатом этого стал интеллектуальный рост нации. 198 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 199 Русский писатель С. Т. Аксаков (1791 — 1859), оценивая последствия введения тарифа 1822 г., писал: «Никакие правительственные меры в России не произвели такого переворота в быту промышленности, как знаменитый тариф 1822 г. Целое народонаселение получило иное фабричное направление, сотни тысяч рук пришли в движение, сотни фабрик выбрасывали ежедневно массы произведений, требовавших сбыта»1. При Е. Ф. Канкрине таможенный тариф подвергался изменениям девять раз: в 1824, 1825, 1826, 1830, 1831, 1836, 1838, 1841 и 1842 гг. Цель этих изменений была преимущественно покровительственная, но не упускались из виду и интересы фиска. В 1824 г. была повышена с 4 до 5 и 6 руб. с пуда пошлина на хлопчатобумажную пряжу и увеличено обложение сахара, пряностей, напитков, табака, драгоценных металлов в деле. В 1825 г. повышены пошлины на шелковые ткани и впервые введены увеличенные пошлины на пряжу, покрашенную в адрианопольский цвет. В 1826 г. были отменены некоторые запрещения, причем ранее запрещенные товары начали пропускаться с очень высокою пошлиной. В 1830 г. были сделаны более значительные изменения в тарифе: дали разрешение на ввоз новых товаров и повысили, пошлины на многие предметы. Министр финансов в своем представлении в Государственный совет характеризовал это изменение таким образом: «...вообще цель его не доходы, а усиление и улучшение промышленности и облегчение торговли». В 1831 г. последовало значительное увеличение пошлин на дорогие сорта дерева, на индиго и другие красильные вещества, на деревянное масло, пряности, вина, разные бакалейные товары и некоторые другие предметы. Кроме того, в фискальных интересах решено было взимать со всех товаров дополнительный сбор в размере 12,5 % пошлинного оклада. В 1836 г. были понижены пошлины на материалы, «к рукоделию служащие», а также на некоторые изделия и отменено несколько запретительных статей; освобождены от дополнительного сбора 12,5 % оклада чай, кофе, пряности, свинец, олово и ртуть. В 1838 г. были отменены запрещения привоза мелких дорогих предметов и драгоценных камней. Наконец, в 1841 г. последовал общий пересмотр тарифа, с повышением покровительственных пошлин и понижением фискальных. Новый тариф был утвержден 28 ноября 1841 г. и вступил в действие с 1 января 1842 г. Через год, 2 декабря 1842 г., были утверждены изменения в тарифе, касающиеся отмены некоторых запрещений и понижения пошлин на москательные товары и одеколон. Это изменение было последней таможенной реформой Е. Ф. Канкрина, который 1 мая 1844 г. оставил управление Министерством финансов. • После ухода Канкрина с поста министра финансов в таможенной политике начали преобладать тенденции смягчения протекционизма. Это нашло свое выражение в проекте «О мерах к распространению внешней торговли России», подготовленном коммерции советником Поповым. В этом документе трудности сбыта русских товаров объяснялись высокими таможенными пошлинами на вывозные товары и запретительным тарифом на привозные. Срочно начал готовиться новый тариф. Принятый 13 октября 1850 г. таможенный тариф значительно смягчил запретительные тенденции. Если старый тариф имел 336 статей обложенных пошлиной товаров, 11 запретительных и 56 беспошлинных, то новый состоял из 118 статей (109 товаров с пошлиной, 6 — беспошлинных и 3 — запретительных к ввозу). Что же касается главных товаров ввоза (хлопчатобумажные ткани, красящие вещества, оборудование), то пошлины по ним резко снизились. Тариф 1850 г. положил начало либерализации в таможенном деле, которая особенно усилилась в тарифах 1857 и 1868 гг. По 299 статьям тарифа 1850 г. пошлины были уменьшены, по 12 — сняты запрещения к ввозу. Особенно был облегчен ввоз необработанных сырых и полуобработанных материалов. В последующем, в 1859 и 1861 гг., к ставкам тарифа 1857 г. были сделаны две 10 %-ные прибавки1. Естественно, что в период с 1850 г. и до середины 70-х годов в Россию хлынул поток товаров. В этих условиях значительная часть фабрик и заводов страны, созданных в 20—40-е годы, не выдержала иностранной конкуренции: продукция из-за рубежа была более качественной и более дешевой, так как выпускалась по новым технологиям. ' Кроме того, в 1856 г. завершилась Крымская война, последствия которой привели к сокращению торговли и в конечном счете резкой денежной инфляции. И хотя таможенные доходы в этот период возросли из-за увеличения ввоза товаров, экономика России находилась в кризисном состоянии, требовались незамедлительные меры по стабилизации финансов. В. этих условиях общественное мнение стало поддерживать протекционистские меры, однако это осталось лишь пожеланием. Таможенное обложение, составляющее в 1850 — 1852 гг. 34% цены, в 1862 г. не превышало 16 %. Значительно были понижены пошлины на привозное сырье и полуобработанные материалы в тарифе 1868 г. Возобладавшие фритредерские тенденции широко раскрыли ворота для ввоза товаров из-за рубежа. Шапошников Н. Н. Указ. соч. С. 11. 1 См.: Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. Т. 1. СПб., 1902. С. XXXII. 200 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 201 4. Таможенная защита национальной экономики В связи с активизацией иностранной экономической экспансии против России ее 1фавительство вынуждено было принять меры по защите национальной экономики и обеспечению ее безопасности. С этой целью вводились протекционистские таможенные тарифы и применялись меры государственного воздействия. В исторической литературе таможенная политика протекционизма получила название охранительной.  Образцы пломб, штемпелей и печатей российских таможен 1882—1884 гг. Изучение и анализ документов и материалов последней четверти XIX в., а также исторических трудов позволяют вычленить наиболее важные этапы осуществления охранительной таможенной политики в России в данный период. Первый этап (с 1877 по 1891 г.) можно рассматривать как этап перехода к охранительным тарифам и придания таможенной политике значения политического курса, попытку приостановить экономическую экспансию Германии и других иностранных государств в Россию. Второй этап (с 1892 по 1894 г.) характеризовался таможенной войной России с Германией. Третий (с 1894 по 1914г.) — этап ослабления защитных таможенных мер, господство конвенционных тарифов и экспансия капиталов иностранных государств. Годом перехода к протекционизму по оценке специалистов и статистическим данным стал 1877 г. В рассматриваемый период пошлины были повышены на 50 % стоимости товара. В связи с отменой акциза на соль в 1880 г. доходы казны сократились, поэтом>' в 1881 г. состоялось общее повышение пошлин на 10 % на все привозные товары, кроме соли. С 1882 г. повышались таможенные пошлины на многие товары, а также облагались пошлинами товары, пропускавшиеся по тарифу 1868 г. беспошлинно. В последующем пошлины повышались ежегодно:- в июне 1884 г. г- на каменный уголь, кокс и чугун не в изделиях; в январе 1885 г. -на чай, масло деревенское, сельди и другие товары; в марте этого же года — на сельскохозяйственные машины и орудия. В 1885 г. большая часть ввоз- ньгх пошлин была повышена на 20 % по 168 тарифным ставкам. В 1886 г. пошлины повышались трижды. В марте — на медь и изделия из нее, в июне — на химические продукты, в июле — на привозимый к южным портам уголь. Наибольшее повышение пошлин на машины, металлы и руду прошло в 1887 г. В 1889 г. наряду, с повышением пошлин на вагоны, цемент, кабели, целлюлозу, вдвое были повышены пошлины на сырую шерсть. В связи с повышением курса кредитного рубля в 1890 г. большинство таможенных пошлин выросло на 20 /о1.  Таганрогская таможня. Начало XIX в. Анализ роста протекционистских тенденций в России показывает, что повышение пошлин шло достаточно быстро, подчас в противоположность интересам некоторых промышленных кругов. Особенно активно повышались пошлины на сталь и железо. Размеры этих пошлин служили показателем защиты национальной экономики. Регулирование их ставок стало стратегическим направлением таможенной политики и развития всех отраслей промышленности. В 80-е годы законодательство защитило все отрасли железной индустрии высокими таможенными ставками. Главная цель состояла в том, чтобы поощрить производство чугуна в Южной России, но в то же время вытеснение заграничного сырья подняло стоимость всего процесса производства железа и ослабило таможенную защиту для полуфабрикатов и готовых изделий, так что для равномерности должны были бы быть соот- 1 См.: Коммерческая энциклопедия М. Ротшильда I Под ред. С. С. Григорьева. СПб., 1900. С. 125-127. 202 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 203 ветственно обложены пошлиной и дальнейшие стадии обработки железа. А так как, несмотря на повышение цен, Англия, Германия и Швеция продолжали поставлять в Россию свое железо, то в 1887 г. в России пришли к дифференцированному повышению пошлин и другим мерам для подавления иностранной конкуренции. Пошлины на железо послужили, таким образом, пробным камнем для проверки пригодности охранительной покровительственной политики. Период с 1877 по 1890 г. был этапом перехода к резко выраженной протекционистской покровительственной политике. Это подтверждается конкретными цифрами. Средний годовой размер таможенного дохода повысился с 42,3 млн руб. кред. (в 1869—1871 гг.) до 57,2 млн руб. кред. (в 1872 — 1875 гг.). Далее после введения золотой пошлины — с 60,6 млн руб. золотом (в 1878—1880 гг.) до 80,2 млн руб. золотом (в 1888 —1890 гг.)1. Изучение статистических данных по внешней торговле России в 70—80-х годах позволяет проследить результат протекционистской таможенной политики (табл. 42). Таблица 4

Динамика ввоза и вывоза показывает, что с 1877 г. значительно сокращается ввоз и баланс постоянно и заметно улучшается. Этому существенно содействовала охранительная таможенная политика. Рост пошлин на чугун, железо и сталь в 80-е годы привел не только к сокращению ввоза, но также и стимулировал рост их внутреннего производства. Так, если в 1881 г. ввоз чугуна составил 14,3 млн пудов при внутреннем производстве 28,6 млн пудов; железа — 6,5 и соответственно 17,8 млн пудов; стали — 1,5 и 17,9 млн пудов, то к 1890 г. эти данные в корне изменились. Ввоз чугуна снизился до 7,6 млн пудов при росте внутреннего производства до 57,5 млн пудов; железа — 4,9 и 26 млн пудов; стали — 0,94 и 23,1 млн пудов3. 1 См.: Досужков Н. А. Статистический очерк таможенного дохода России в период 1822-1890 гг. СПб., 1892. С. 31. 2 См.: Шапошников Н. Н. Указ. соч. С. 17. 3 См.: Покровский С. А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. М., 1947. С. 273. В 'связи с ростом экономики России у правящих кругов Германии появились опасения за своих предпринимателей. В ответ на русский протекционизм германское правительство пересматривает свою таможенную политику, о чем говорилось в предыдущей главе. Со стороны России наметилась тенденция к сокращению ввоза метал-лотоваров, т. е. включился таможенный механизм регулирования ввоза и вывоза на основе введения соответствующей ставки пошлины. Таможенная политика в этот период строилась на охранительных принципах и предполагала целью подъем промышленности и, безусловно, решение фискальных проблем. Ввиду поэтапного повышения таможенных пошлин после 1877 г. возникла потребность их систематизации и создания нового таможенного тарифа. Его разработку возглавил Д. И. Менделеев. В комитет вошли 62 представителя от торгово-промышленных предприятий, 7 профессоров Технологического института, представители сельскохозяйственного производства и группа экспертов. Разрабатывая тариф, Д. И. Менделеев творчески подошел к установлению ставок пошлин. Не отказываясь от протекционистских взглядов, ученый исходил из того, что, наряду с повышением таможенного обложения и увеличением таможенного дохода, необходимо проявить умеренность, особенно в пошлинах на дорогие товары, так как это вызовет рост контрабанды. Решать покровительственные и фискальные задачи необходимо в тесной связи с другими государственными ресурсами. Главной целью Д. И. Менделеева было снижение ставок пошлин. Таможенные пошлины ложатся на потребителей иностранных товаров и в то же время открывают стране возможность под прикрытием- таможенной охраны развивать свои производительные силы*. Для сокращения финансовых потерь Д. И. Менделеев предлагал развивать свое производство, защищая его таможенными тарифами. Протекционистский тариф по европейской торговле был утвержден 11 июня 1891 г. и введен в действие с 1 июля того же года. Он носил строго охранительный покровительственный характер для всей русской промышленности и добывающих производств. Тариф положил начало новому типу таможенной политики и имел значение нового политического курса. В нем заново была переработана редакция и номенклатура товаров. Весь тариф разделялся на 10 групп — 218 статей (в тарифе 1868 г. было 442 статьи). Ставки пошлин по статьям тарифа 1891 г. были повышены в среднем до 25—30 %. А по таким статьям, как керосин, в 3 раза, чугун — в 10, железо — от 3 до 4,5, паровозы — в 4, хлопчатобумажные ткани — в См.: Покровский С. А. Указ. соч. С. 120. 204 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 205 2 раза1. Размеры пошлин для сырого материала, полуфабриката и готовых изделий в каждой группе товаров были согласованы между собой, чтобы охранительные функции тарифа равномерно распределялись на все товары. Были скоординированы пошлины в группе металлов: на руду, чугун, железо и на изделия из этих металлов. Сравнение ставок пошлин тарифа 1891 г. со ставками тарифа 1868 г. показьюает значительное повышение пошлин на многие товары, по тарифу 1868 г. пропускавшиеся беспошлинно. Пошлина на керосин оказалась повышенною в 3 раза, на нефть — в 2, на шерсть — в 13, на медь — от 6 до 8, на чугун — от 9 до 15, на железо — от 3 до 4, на бумажные ткани — в 2, на шерстяные ткани — от 2 до 4, на шелковые ткани — в 2, на свечи — в 4 раза и т. д.2. Значительно возросли ставки пошлин на железо, чугунные отливки и изделия из чугуна, кузнечную и котельную работу, машины и паровозы. Характерно, что если ранее руда шла беспошлинно, то в новом тарифе •ставки пошлин были установлены IOV2 копейки с пуда, в Зраза возросли ставки пошлин на железо, в 4 — на рельсы, на паровозы. И это объяснимо. Развивались добывающие отрасли, создавались металлургические заводы, новые доменные печи. Необходимо было не только защитить национальную экономику, но и создать условия для ее ускоренного развития и обеспечения конкурентоспособности. Таможенный тариф 1891 г., как отмечалось ранее, явился причиной обострения взаимоотношений между Россией и Германией, так как ставки пошлин носили прямо запретительный характер. Избранная таможенно-тарифная политика привела к тому, что пошлины российского тарифа были гораздо выше, чем в Европе. В этой связи можно утверждать, что | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||