История таможенного дела и таможенной политики России 2. В XVIII в

Скачать 3.51 Mb. Скачать 3.51 Mb.

|

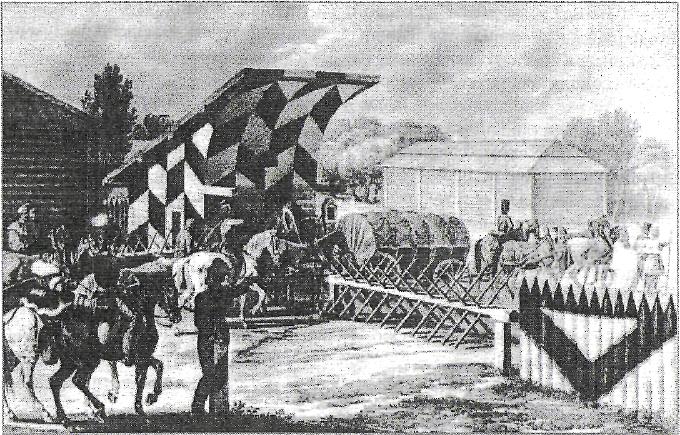

История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 185 В дополнение к ранее существующему положению о наградах за донос о контрабанде в уставе говорится, что лица, сообщившие о ней, имеют право на получение третьей части всей наградной суммы, полученной от продажи конфискованного товара. Если же контрабанда задержана совместно с таможенными и полицейскими чиновниками, то третья часть стоимости задержанной контрабанды делится между ними и доносчиком. Решения по конфискационным делам принимались таможней, если оценочная сумма не превышала 100 руб. Дела по товарам стоимостью свыше 100 руб., но не превышающей 200 руб., решались с утверждением начальников округов. Конфискация на суммы свыше 200 руб. рассматривалась и утверждалась Департаментом внешней торговли. Оценка конфискованных товаров установленным на то порядком утверждалась: до 100 руб. * таможнями и заставами, до 200 руб. — начальниками округов и тремя таможнями, а свыше 200 руб. — департаментом. В уставе содержались правила, регулирующие провоз личных вещей пассажиров.  У Гжатской заставы 5 сентября 1812 г. Значительно расширялись права и обязанности чинов таможенного ведомства в разделе Устава таможенного, посвященном европейской торговле. Широкими правами наделялись начальники округов. На них возлагалось соблюдение порядка на торге, обеспечение примерного поведения таможенных чиновников. Они обязаны были следить, чтобы" гра- ница во всех пунктах охранялась верно и надежно. Соответствующие обязанности возлагались на таможенные и пограничные чины низшего ранга. Специальной статьей предусматривалось наказание за неисполнение таможенных предписаний. В этом случае устанавливался денежный штраф от 25 до 100 руб. серебром в пользу казны.  В уставе было дано определение товарам, тайно провозимым: «Товары, провозимые или проносимые мимо таможен за границу или из-за границы, а равно те, кои из-за границы привезены в таможню, но в грузовых документах и поданных объявлениях не показаны, почитаются тайно провозимыми» (ст. 1538). За тайный провоз запрещенных или разрешенных, но обложенных пошлиной товаров, задержанных в пределах пограничной черты с самим провозите л ем, виновный, даже в случае добровольного признания, подвергался взысканиям и наказаниям, определенным Уложением о наказаниях 1845 г. В уложении также разъясняется порядок ведения дел по взысканиям за тайный провоз товаров и за их укрывательство. Образцы таможенных бандеролей Дела о наказании лиц, обвиняемых в тайном провозе товаров, должны вестись в судах или в таможне (ст. 1645 устава). В документе рассматривается ведение производства по различным аспектам: «О доносах и действиях по ним», «О задержании товаров и представлении их в таможенных и полицейских местах», «О распоряжениях таможенных и полицейских властей по делам о задержании тайно провозимых товаров», «О производстве и решении конфискационных дел, объявлении и приведении в исполнение указанных решений», в которых вьр делены подразделы: А) по делам, подлежащим решению в таможенном ведомстве; Б) по делам, поступающим на рассмотрение судебных мест; В) по делам, подлежащим рассмотрению военных судов. В уставе учреждался порядок продажи конфискованных товаров с публичного торга при таможнях и распределения сумм, поступающих по конфискационным делам. Из конфискованных товаров 50 % поступало в Департамент внешней торговли, вторая половина — поимщикам или за-держателям (ст. 1540 устава). 186 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 187 Тайно привезенные иностранные товары, открытые вне таможенной черты, подлежали пошлине, «...по продаже оных и вычете из вырученной суммы расходов, при перевозке и продаже происшедших, отчисляется в пошлину третья часть и двадцать процентов в капитал Департамента внешней торговли от конфискованных товаров, а остальные деньги выдаются поимщикам или задержателям» (ст. 1810 устава). В последней четверти XIX в. законодательство совершенствуется. Таможенный устав 1892 г. получил более стройную систему, его положения отражали стратегию таможенного дела, его объем был сокращен с 2552 до 1766 статей. В связи с уравниванием условий торговли в Центральной России и Сибири были унифицированы пошлины и взыскания за контрабанду. Ряд статей Таможенного устава 1892 г. был посвящен таможенной охране на море и в прибрежных водах. Таможенники получили важный юридический документ. Законодательно было закреплено определение таможенной полосы. Статья 283 гласила: «Пространство воды в три морских мили русского берега, как на материке, так и на островах, признается морскою таможенного полосою, в пределах которой все, как русские, так и иностранные суда, подлежат надзору русских таможенных властей»1. Осмотру подвергались русские и иностранные суда, которые входили в морскую таможенную полосу. Законодательство предусматривало применение оружия к судам, которые не выполняли требований русского судна под таможенным флагом. «В случае сопротивления судов, при осмотре, или задержании их таможенное судно может, смотря по обстоятельствам, действовать и вооруженною силою, но с крайней осторожностью и только при действительной в том надобности». 0 всяком задержанном судне и осмотре его составлялся акт, засвиде тельствованный посторонними лицами, если они находились на судне. Далее осуществлялись процедурные действия, предусмотренные действу ющими постановлениями, в частности, медицинское освидетельствование команды и пассажиров. В Таможенный устав 1892 г. вошли многие статьи, ранее содержащи-г, еся в Уложении о наказаниях 1845 г. Это было вызвано тем, что при издании новой редакции уложения в 1866 г. многие таможенные нарушения были исключены и перенесены в Таможенный устав. Уставом разрешалось применение оружия в случаях действия контрабандистов в таможенной полосе. Согласно статье 1542 устава 1892 г., высшей мерой наказания за контрабанд}' была ссылка на каторжные работы на срок от 4 до б лет. Она 1 История таможенного дела и таможенной политики России: Хрестоматия. Ч. 2. М., 1998. С. 77. **#\, ктт применялась к лицам, неоднократно судившимся за контрабанду, задерживаемую в пограничной полосе. Далее следовало наказание: ссылка в Сибирь на поселение, ссылка на житье в Сибирь или отдача в исправите льно-арестантское отделение. Следующим являлась ссылка в одну из отдаленных губерний, кроме сибирских, или заключение в тюрьму. Заключением в тюрьму наказывались лица за квалифицированную контрабанду, они могли быть лишены некоторых прав или подвергнуты тюремному заключению без ограничения в правах. Статья 1554 предусматривала заключение в крепости (при задержании у северо-восточных берегов Черного моря). Независимо от полученного наказания на осужденных налагалось денежное взыскание. '«о'Птм 1893 Й. И. ИчтччямкО" 4"*9№J •м& fc «««*«**. : Таможенным уставом предусматривалось денежное взыскание в конкретных размерах и взыскание без определенного размера. Если провозитель контрабанды доказывал, что хозяином контрабанды является конкретное лицо, то на провозителя налагалось взыскание в размере от 30 до 60 руб., а основной взнос платил владелец товара. Практиковалась и пятикратная пошлина. В золотом ис- Таможенный устав числении она составляла ЗУзкратную по L курсу золотого рубля. За попытку провоза запрещенных товаров взыскивалась двойная их стоимость, а за незаконный провоз товаров беспошлинных взималось 10 % с их цены (ст. 1520, 1522 и 1524Таможенного устава 1892 г.). Применялись и другие виды наказаний. В Таможенных уставах 1892 и 1904 гг. были предусмотрены дополнительные наказания: «отобрание» пошлинных и запрещенных предметов при незаконном провозе их через границу и отобрание перевозочных средств, на которых контрабандные товары провозились в пограничной полосе. Если же хозяин задержанного не имел возможности оплатить денежное взыскание, оно заменялось арестом или тюрьмой (ст. 1080 Таможенного устава 1904 г.). Новым в таможенном законодательстве, содержащемся в Таможенном уставе 1904 г., явился раздел «О привозе товаров по железным дорогам», предоставлявший право таможенникам останавливать поезда и требовать от поездной бригады предъявлять к досмотру грузы и багаж пассажиров. В Таможенный устав 1904 г. были внесены изменения в определение контрабанды. Под контрабандой подразумеваются все товары, как пошлинные и запрещенные, так и беспошлинные — отпускные и привозные, 188 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел IX. Таможенная охрана России в XIX в. 189 если они провозятся мимо таможенных учреждений или через них, но с сокрытием от таможенного контроля. По-другому трактуется определение контрабанды в Правилах о наказаниях и взысканиях за контрабанду и порядке производства дел о контрабанде, высочайше утвержденных 27 марта 1906 г.: к контрабанде отнесено незаконное водворение или вывоз только товаров пошлинных, причем по отношению к экспортным товарам контрабандой признано не только законченное деяние, но и покушение на вывоз, так как в отношении экспортной контрабанды, когда вывоз будет уже осуществлен, задержание контрабандиста на территории сопредельного государства уже невозможно. Согласно этому закону, контрабандой признается:

Это определение было заложено и в Таможенном уставе 1910 г. (ст. 1045). Оно отличалось довольно сложной конструкцией, но давало исчерпывающее пояснение. Под понятия, изложенные выше, подходил еще ряд случаев: а) обращение в товарном виде предметов иностранного происхождения без таможенных пломб и бандеролей в тех случаях, когда эти товары при выпуске из таможни подлежат клеймению; б) обращение в пределах пятидесятиверстной пограничной полосы то варов, не подлежащих клеймению, если при товарном их обращении оп лата их пошлиною не будет доказана таможенными квитанциями; в) обращение в пограничной полосе спиртных изделий без представле ния доказательств их изготовления казною. Ко- второй группе правил можно отнести различные нормативные акты, издаваемые Министерством финансов и опубликованные в правительственном сборнике документов. Они были обязательными для суда. Таким образом, нормотворческая деятельность в Российской империи к началу XX в. усилилась, таможенное законодательство совершенствовалось. Его применение способствовало повышению качества таможенного контроля и пресечению контрабанды. 4l |