|

|

вопросы к экзамену. Вопросы к экзамену. Вопросы к государственному

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ

по направлению подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

направленность (профиль)

Психология и педагогика дошкольного образования

Теоретические вопросы

1.

|

Периодизация психосоциального развития личности Э. Эриксона.

Ограничения концепции развития личности З. Фрейда были компенсированы в теории развития эго-идентичности (тождественности Я) Э. Эриксона, который был последователем Фрейда, развивал психоанализ, однако внес существенные изменения в понимание движущих сил развития человеческой личности.

Одной из ведущих современных психодинамических концепций периодизации личностно-социального развития является схема Э. Эриксона, с точки зрения которой психическое развитие индивида, формирование "идентичности" проходит через ряд психосоциальных кризисов. Американский психолог Э. Эриксон (1902-19994) известен как представитель направления эго-психологии. Эриксон пересмотрел некоторые важные психоаналитические положения, сделав акцент на развитии Я индивида.

Эриксон придерживался психоаналитических представлений о значении адаптации человека к своему социальному окружению, признавал биологические и сексуальные основы возникновения мотивационных систем и личностных качеств, опирался на структурную модель личности, разработанную Фрейдом. «Это - психология, согласно которой, главной частью структуры личности является не бессознательное, а ее осознаваемая часть его, которая стремится к сохранению своей цельности и индивидуальности. Психическая жизнь людей почти зеркально отражает исторические события и их личностные кризисы соответствуют социальным кризисам и характеризуются структурой». На каждом из нормативных кризисных этапов происходит выбор позитивного либо негативного варианта развития определенных личностных черт, определяющих в дальнейшем жизненную позицию человека, его отношения в социуме. Если внутренние конфликты, свойственные определенной стадии развития, остаются неразрешенными (негативный вариант развития), то в зрелом возрасте они могут проявляться в виде инфантилизма. При этом новые выборы накладываются, наслаиваются на уже произведенные и закрепленные в структуре личности (эпигенез).

Стадии развития личности, открытые Фрейдом, не отвергаются Эриксоном, а усложняются и как бы заново осмысливаются с позиции нового исторического времени. Психосоциальная концепция развития личности, разработанная Эриксоном, показывает тесную связь психики человека и характера общества, в котором он живет. Эриксон подчеркивает значимость исторического и культурного контекста развития личности, его несводимость к индивидуальным взаимосвязям с родителями в раннем возрасте. Огромное значение Эриксон придает периоду детству, подчеркивая, что именно человеку свойственно длительное детство: «Продолжительное детство делает из человека виртуоза в техническом и интеллектуальном смыслах, но оно также оставляет в нем на всю жизнь след эмоциональной зрелости…иррациональные страхи, происходящие из самого состояния детства»

|

2.

|

Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.

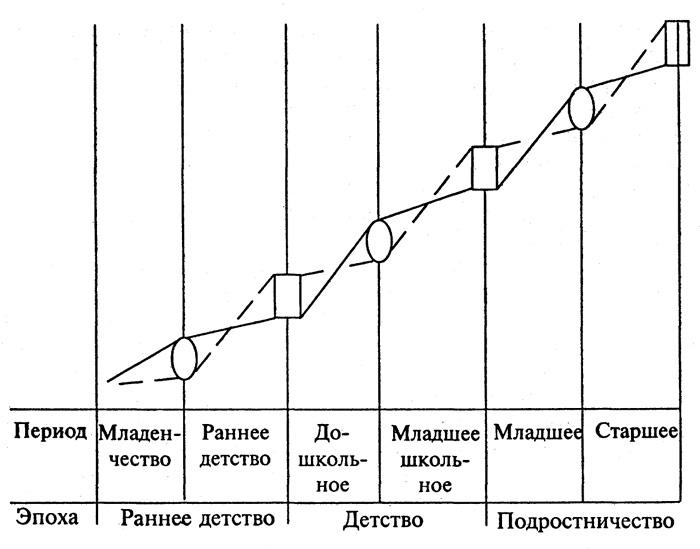

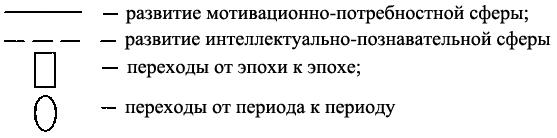

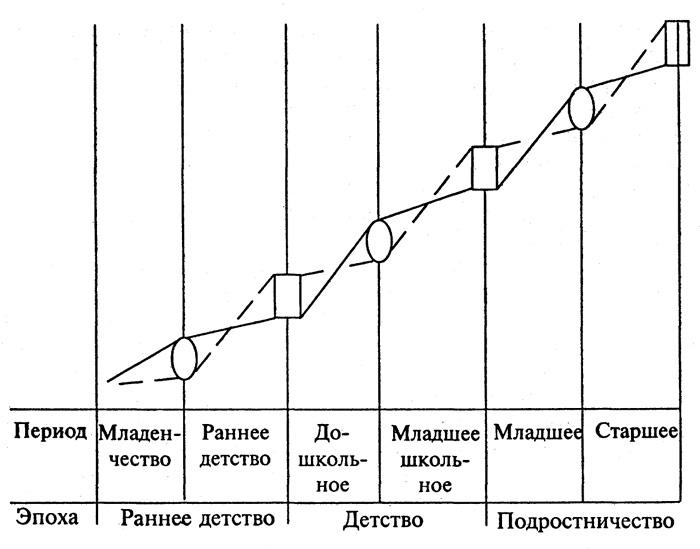

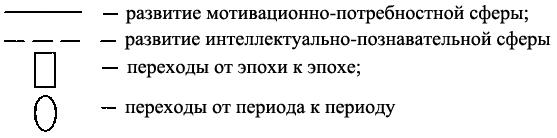

Д. Б. Эльконин так формулирует закон периодичности:

"К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным расхождением между тем, что он усвоил из системы отношений человек — человек, и тем, что он усвоил из системы отношений человек — предмет. Как раз моменты, когда это расхождение принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после которых идет развитие той стороны, которая отставала в предшествующий период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой".

Таким образом, каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития; ведущей деятельностью, в которой преимущественно развивается мотивационно-потребностная или интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразованиями, формирующимися в конце периода, среди них выделяется центральное, наиболее значимое для последующего развития. Границами возрастов служат кризисы — переломные моменты в развитии ребенка.

Периодизация Д. Б. Эльконина – наиболее распространенная в отечественной психологии. Она легла в основу и той характеристики возрастных периодов, которая будет дана во втором разделе этой книги.

Рис. 1. – Периодизация психического развития ребенка (по Д. Б. Эльконину)

Вот как выглядит периодизация Д. В. Эльконина в целом (см. также таблицу).

1. Младенческий возраст 0-1 год. Ведущий вид деятельности—непосредственное эмоциональное общение. Внутри и на фоне его формируются ориентировочные и сенсомоторно-манипулятнвные действия, т. е. действия, сопровождаемые и в какой-то мере регулируемые зрительными, слуховыми, мышечно-двигательными и другими ощущениями, восприятиями. Важным новообразованием этого возраста является формирование потребности в общении с другими людьми н определенное эмоциональное отношение к ним.

2. Раннее детство 1-3 года. Ведущая деятельность - предметно-орудийная. В ней ребенок овладевает общественно-выработанными способами действий с предметами в сотрудничестве со взрослыми. Новообразованием возраста является развитие речи и наглядно-действенного мышления.

3. Дошкольный возраст 3-7 лет. Ведущая деятельность - ролевая игра, в процессе которой ребенок овладевает «фундаментальными смыслами человеческой деятельности». Здесь же формируются такие новообразования, как стремление к общественно значимой ч общественно-оцениваемой деятельности, что характеризует готовность ребенка к начальному обучению.

4. Младший школьный возраст 7-11 лет. Ведущая деятельность – учение. В процессе учения формируется намять, усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира человеческих отношении Новообразованиями возраста являются произвольность психических явлении, внутренний план Осй-ааия, рефлексия.

5. Подростковый возраст 11-15 лет. Ведущая деятельность общение в системе общественно полезной деятельности (учебная, общественно-организационной, трудовой и др.). В этом процессе подросток овладевает навыками общения в разных ситуациях. Важнейшими новообразованиями являются формирование самооценки, критическое отношение к окружающцим людям, стремление к «взрослости» и самостоятельности ц умение подчиняться нормам коллективной жизни.

6. Старший школьный возраст 15-17 лет. Ведущая деятельность учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие нозообразопання, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечты и идеалы.

|

3.

|

Периодизация психического развития Л.С. Выготского.

Рассматривая вопрос периодизации психического развития, Л.С. Выготский отмечал, что необходимо выделить объективные основания, указывающие на изменение возраста и перехода ребенка на новый этап развития. Он ввел понятия психологические новообразования и социальная ситуация развития (характер отношений между ребенком и обществом, которые складываются в данный период). Л.С. Выготский считал, что исследование переходов от одного периода развития к другому дает возможность раскрыть внутренние противоречия развития. Центральным моментом при рассмотрении динамики психического развития был для Л.С. Выготского анализ социальной ситуации развития. Распад старой и возникновение основ новой социальной ситуации развития, по мысли Выготского, и составляет главное содержание критических возрастов.

Выделяя два пути развития: критический (возникает внезапно, протекает бурно) и литический (спокойный), Выготский заметил, что критический период имеет позитивные сдвиги - переход от одних форм поведения к новым формам. Он выделил в нем три этапа:

1) предкритический - отказ от прежних форм отношений и поведения;

2) критический - идет поиск новых форм поведения;

3) посткритический - отработка усвоенных форм поведения. Критический период может быть просто переходным при соответствующей ситуации развития и изменении отношений со взрослыми. Л. С. Выготский выделял в качестве критических периодов детства возраст около 1 года, 3 года, 6-7 лет, период новорожденности и подростковый период. Чередование стабильных и критических периодов по Л. С. Выготскому:

Кризис новорожденности. Младший возраст (2 месяца - 1 год). Противоречия между максимальной социальностью младенца и минимальными возможностями общения.

Кризис 1 года. Раннее детство (1-3 года). Деятельность "серьезная игра", предметно-орудийная. Появляются жест, ходьба, речь.

Кризис 3 лет. Дошкольный возраст (3-7 лет). Тенденция к эмансипации (отделению от взрослого) и тенденция не к аффективной, а к волевой форме поведения. Возникновение "Я сам".

Кризис 7 лет. Школьный возраст (8-12 лет). Утрата детской непосредственности из-за дифференциации внутренней и внешней жизни. Возникновение обобщений, логики чувств, переживания приобретают смысл, появляется самооценка.

Кризис 13 лет. Пубертатный возраст (14-18 лет). Чувство взрослости - ощущение своей личности, развитие самосознания.

|

4.

|

Периодизация интеллектуального развития Ж. Пиаже.

В исследованиях Жана Пиаже и созданной им женевской психологической школы показано качественное своеобразие детского мышления, и прослежено, как мышление ребенка постепенно меняет свой характер на протяжении детства. Пиаже изучал развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у детей.

Факторы развития интеллекта. Тремя основными факторами, влияющими на развитие интеллекта ребенка, являются, по Пиаже, созревание, опыт и действие социального окружения, в частности обучение и воспитание.

До 7-8 лет взаимодействие ребенка с миром вещей и людей подчиняется законам биологического приспособления. К биологическим факторам на определенном уровне развития присоединяются социальные, благодаря которым у ребенка вырабатываются нормы мышления и поведения. Это достаточно высокий и поздний уровень: лишь после переломного момента (около 7-8 лет) социальная жизнь начинает играть прогрессивную роль в развитии интеллекта. Ребенок социализируется постепенно.

Периоды интеллектуального развития по Пиаже. Интеллектуальное развитие ребенка проходит ряд периодов, порядок следования которых всегда остается неизменным. Ж.Пиаже выделил четыре периода интеллектуального развития детей:

Сенсомоторный период, от рождения ребенка до 18—24 месяцев.

Дооперациональный период, от 18—24 месяцев до 7 лет.

Период конкретных операций, от 7 лет до 12 лет.

Период формальных операций, после 12 лет.

Сенсомоторный период. Сенсомоторный период охватывает первые два года жизни ребенка. В это время не развита речь и отсутствуют представления, а поведение строится на основе координации восприятия и движения (отсюда и название «сенсомоторный»). Сенсомоторный период, в свою очередь, включает несколько стадий:

стадию упрочения рефлексов,

стадию первичных круговых реакций,

стадию вторичных круговых реакций,

стадию практического интеллекта,

стадию третичных круговых реакций,

стадию интрериоризации схем действий.

Родившись, ребенок имеет врожденные рефлексы. Некоторые из них, например рефлекс сосания, способны изменяться. После некоторого упражнения ребенок сосет лучше, чем в первый день, затем начинает сосать не только во время еды, но и в промежутках — свои пальцы, любые предметы, прикоснувшиеся ко рту. Это стадия упражнения рефлексов. В результате упражнения рефлексов формируются первые навыки.

На второй стадии ребенок поворачивает голову в сторону шума, прослеживает взглядом движение предмета, пытается схватить игрушку. В основе навыка лежат первичные круговые реакции — повторяющиеся действия. Одно и то же действие ребенок повторяет снова и снова (скажем, дергает за шнур) ради самого процесса. Такие действия подкрепляются собственной активностью ребенка, которая доставляет ему удовольствие.

|

5.

|

Методы исследования психологии детства. Принципы изучения психики ребенка.

Знаем ли мы тех, кого воспитываем? Не объясняются ли многие промахи и ошибки в воспитании именно тем, что воспитатель нередко "не ведает, что творит"? А поскольку он по своему долгу и призванию должен творить личность, эти ошибки связаны часто с неведением внутреннего мира ребенка. Конечно, можно возразить, что, мол, талантливая воспитательница Петрова Мария Ивановна и без глубокого знания методов психологической диагностики способна читать в душах детей и успешно формировать их психологический облик. Но так ли много талантов? Педагогический талант - это такая же редкость, как художник божьей милостью. И счастлив тот ребенок, которому судьба подарила такого педагога. Но счастливыми должны быть все. А это значит, что мы не должны надеяться только на талант или вдохновение. Нужно думать, прежде всего, о знаниях и мастерстве педагога.

Любому мастеру нужны инструменты. Будем рассматривать те методы психологического исследования, о которых дальше пойдет речь, как инструменты, которые в руках умелого мастера помогают понять душу ребенка.

Психологические методы и есть те средства, способы, с помощью которых добываются научные факты о внутреннем мире человека.

Великий естествоиспытатель И. П. Павлов писал в своем письме к молодежи: "Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее в высь, не опираясь на воздух. Факты – это воздух ученого – без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши теории - пустые потуги".

Что же такое психологический факт? Прежде всего, это определенный акт поведения ребенка, в котором проявляются особенности его личности, особенности тех или иных сторон психики. Если мы изучаем детскую группу, то в качестве психологического факта могут выступать и акты совместной деятельности детей, проявления общего настроения,- акты общения между детьми.

Общая цель всех методов психологического исследования заключается в точной фиксации, регистрации, выявлении психологических факторов, в накоплении эмпирических, опытных данных для последующего анализа и практического использования. Следовательно, факты интересуют и психолога и педагога не сами по себе, а как выражение определенных внутренних психологических закономерностей! Наблюдательные родители и опытные педагоги располагают огромным запасом конкретных фактов из жизни людей, но это не делает их научными работниками в области детской психологии. Даже более или менее систематизированные повседневные записи, которые составляют содержание опубликованных дневников матерей, воспитателей и учителей, не могут рассматриваться в качестве научных произведений по детской психологии, а служат лишь материалом (порой исключительно ценным!) для дальнейшего научного анализа. "Факт сам по себе ничто, - отмечал выдающийся французский ученый Клод Бернар, – он имеет значение лишь благодаря идее, с которой он связан, или доказательству, которое он дает".

Какими же общими принципами, идеями следует руководствоваться, применяя методы психологической диагностики? Прежде всего – это принцип генетического (исторического) подхода к изучению психики ребенка. Для детской психологии этот принцип настолько важен, что сама эта наука иначе именуется генетической психологией. Согласно этому принципу при изучении явлений детской психики мы стремимся выяснить, как они возникли, как развиваются и изменяются под влиянием взаимодействия ребенка со взрослыми, его собственной деятельности и общения со сверстниками. Этот принцип направляет исследователя и на анализ влияния конкретных культурно-исторических условий на развитие психики детей, на становление их личности. Диалектический подход к изучению развития психики ребенка (на который мы опираемся) предполагает и осуществление принципа детерминизма, причинной обусловленности тех или иных изменений определенными факторами внешнего и внутреннего порядка.

|

6.

|

Психическое развитие ребенка в период новорожденности.

В этот период ребенок умеет различать соленый, горький, сладкий вкус и реагировать на звуковые раздражители. Однако самым важным моментом в его психическом развитии является возникновение слухового и зрительного сосредоточения. Слуховоесосредоточение возникает в 2–3 недели. Ребенок замирает и замолкает при резком звуке, например хлопнувшей двери. На третьей-четвертой неделе он уже реагирует на голос человека. Проявляется это следующим образом: он не только замирает, а еще и поворачивает голову в сторону его источника. На третьей-пятой неделе появляется зрительное сосредоточение. Это происходит так: ребенок замирает и ненадолго задерживает взгляд на ярком предмете, который попал в его поле зрения.

Таким образом, благодаря развитию слухового и зрительного сосредоточения у ребенка к 5–6 неделям начинает закладываться основа для перехода от ощущений к восприятию. Он уже может воспринимать предмет не по частям, а в целом, проследить взглядом за движущимся предметом или повернуть голову за перемещающимся источником звука. На раздражитель он реагирует следующим образом: замирает и сосредоточивается только на источнике звука или объекте, все остальные реакции в данный момент прекращаются.

Со временем, после приобретения способности узнавать голос ухаживающей за ребенком матери, видеть ее лицо, происходит установление эмоционального контакта с нею.

| |

|

|

Скачать 450.82 Kb.

Скачать 450.82 Kb.