Дис.Ненарт. Введение Актуальность диссертационного исследования обусловлена как глобальными трансформациями общества, кардинальными преобразованиями вещественной

Скачать 0.7 Mb. Скачать 0.7 Mb.

|

|

Таблица №6. Достоверность различий между группами юристов (3) и социальных работников (4)

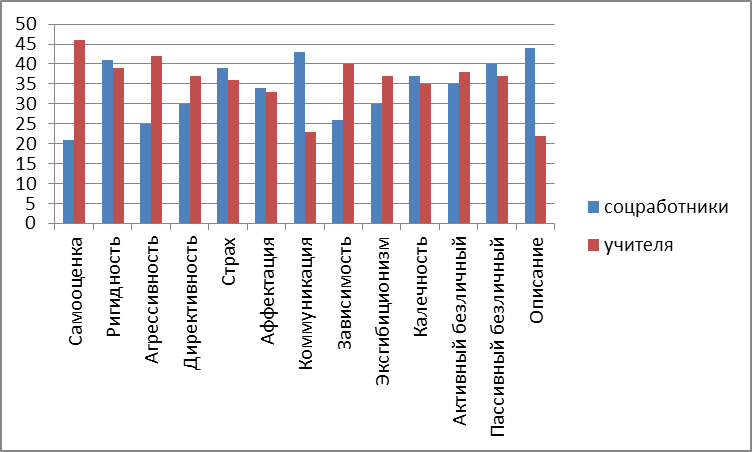

Интересно отметить, что по сравнению с социальными работниками юристы «выгорают» сильнее. В. С. Олейников, отмечая специфические особенности милицейского труда, называет следующий признак: «Сотруднику милиции приходится иметь дело чаще всего с особым контингентом людей, преступающих закон». И здесь недопустима одна крайность в отношении к ним: «это излишняя подозрительность, придирчивость, недоверие к любому провинившемуся или оступившемуся человеку. При таком подходе к делу легко вообразить, что подавляющее большинство населения - это потенциальные правонарушители. Наблюдается перенос негативного отношения к преступникам на отношение ко многим другим правопослушным гражданам. Чувство неприязни, вражды, подозрительность может перерасти в агрессивность, жестокость или жесткость как свойство личности» [107]. Таким образом, предварительный этап нашего исследования позволил нам прийти к следующему заключению: синдром эмоционального выгорания как феномен представляет собой сложное и неоднозначное явление, - различные группы профессий, подверженные выгоранию, имеют как сходства, так и различия в его проявлениях, что как минимум, затрудняет использование синдрома эмоционального выгорания в качестве критерия профессиональной деформации. На предварительном этапе исследования мы обнаружили, что наиболее близкой к педагогам по показателям эмоционального выгорания является группа социальных работников. Поэтому дальнейшее исследование строилось на сравнении именно этих двух групп. Мы полагаем, что изучение проявлений эмоционального выгорания не позволяет корректно оценить содержание профессиональной деформации. В качестве критериев ее оценки мы выбрали следующие: самооценка, ригидность, эксгибиционизм, агрессивность. Покажем вначале распределение результатов исследования на диаграмме. Сравнительная диаграмма деформационных признаков у педагогов и социальных работников.  Несмотря на разницу масштабов отдельных показателей, диаграмма позволяет отметить, что некоторые из диагностируемых характеристик действительно различаются качественно в двух профессиональных группах. Это такие показатели, как самооценка, агрессивность, директивность, эксгибиционизм, коммуникация, зависимость. Проверим наши наблюдения при помощи критерия достоверности различий Манна-Уитни. Таблица №7. Таблица достоверности различий между социальными работниками (1) и педагогами (2)

Теперь мы видим, что математический анализ достоверности различий подтвердил наши наблюдения, и мы имеем основания для того, чтобы указать конкретные особенности деформации педагогов. Так, самооценка педагогов значимо выше, чем самооценка социальных работников. При общем сходстве профессиональных групп, этот факт служит для нас основанием, чтобы считать повышение самооценки одним из направлений деформации педагогов. В результате математической статистики различия достоверны (значения Крускала-Уоллиса) (Приложение 4). Средние значения показывают направление изменения достоверных различий уровня агрессивности у учителей со стажем 5-10 лет, 10-20 лет, 20 лет и выше. У учителей с педагогическим стажем 5-10 лет уровень агрессивности имеет низкое значение (0,8667), со стажем 5-10 лет среднее значение агрессивности (1,4), а у учителей, имеющих стаж педагогической деятельности 20 лет и выше – высокий уровень агрессивности (2,333) (Рис. 1).  (Рис. 1)  (Рис. 2) Что же касается контрольной группы, то достоверных различий уровня агрессивности между группами социальных работников с различным стажем не обнаружено (Приложение 5). Выборка со стажем 5-10 лет – (0,5333), стаж 10-20 лет имеет значение (0,8667) и у работников со стажем 20 лет и выше значение уровня агрессивности составляет (0,7333) (Рис. 2). Тенденции к росту уровня агрессивности с увеличением стажа у социальных работников не выявлено. Трендовые линии показывают главное направление изменения уровня агрессивности у учителей разного стажа (Рис. 3) (Приложение 6). Позволяют сглаживать случайные результаты, прогнозировать изменение уровня агрессивности у учителей с любым педагогическим стажем, а так же выяснить алгебраическую зависимость между двумя параметрами.  (Рис. 3) Так же, и у социальных работников с разным стажем (Рис. 4).  (Рис. 4) Так же средние значения показывают направление изменения достоверных различий (Приложение 7) значения самооценки у учителей со стажем 5-10 лет, 10-20 лет, 20 лет и выше. У учителей с педагогическим стажем 5-10 лет значения самооценки довольно низкие (0,6933), со стажем 5-10 лет обнаруживаются средние значения самооценки (0,832), а у учителей, имеющих стаж педагогической деятельности 20 лет и выше – наблюдается высокий уровень самооценки (1,125) (Рис. 5).  (Рис. 5)  (Рис. 6) В контрольной группе, то достоверных различий значений самооценки между группами социальных работников с различным стажем так же обнаружено не было (Приложение 8). У социальных работников со стажем 5-10 лет – (0,578), 10-20 лет - значение (0,6327) и у работников со стажем 20 лет выше значение самооценки составляет (0,552) (Рис. 6). Тенденции к росту уровня самооценки с увеличением стажа у социальных работников тоже не выявлено. Изменение уровня самооценки у учителей разного стажа (Рис. 7) (Приложение 9),  (Рис.7) и у социальных работников с разным профессиональным стажем (Рис. 8).  (Рис. 8) Различия так же достоверны (по значениям Крускала-Уоллиса) (Приложение 10) и в значениях уровня директивности у учителей. Средние значения показывают направление изменения достоверных различий уровня директивности у учителей с педагогическим стажем 5-10 лет низкие значения уровня директивности (0,9333), со стажем 5-10 лет средние значения (1,333), а у учителей со стажем 20 лет и выше – высокие значения директивности (1,8) (Рис. 9).  (Рис. 9)  (Рис. 10) У социальных работников достоверных различий между группами уровня директивности не обнаружено (Приложение 11). Выборка со стажем 5-10 лет – (0,4667), стаж 10-20 лет имеет значение (0,8) и у работников со стажем 20 лет и выше значение директивности составляет (0,2) (Рис. 10). Тенденции к росту уровня директивности с увеличением стажа у социальных работников не выявлено. Изменение значений уровня директивности у учителей с разным педагогическим стажем: 5-10 лет, 10-20 лет, 20 лет и выше (Рис. 11) (Приложение 12).  (Рис. 11) Изменение значений уровня директивности в контрольной группе у социальных работников (Рис. 12).  (Рис. 12) Далее были получены и обработаны результаты исследования уровня ригидности, как в экспериментальной группе у учителей (Приложение 13), так и в контрольной группе у социальных работников (Приложение 14). У учителей с педагогическим стажем 5-10 лет низкие значения уровня ригидности (2,8), со стажем 5-10 лет средние значения (7), а у учителей со стажем 20 лет и выше – высокие значения директивности (14,13) (Рис. 13).  (Рис. 13)  (Рис. 14) Данные, полученные по социальным работникам так же имеют достоверные различия между группами уровня ригидности. Прослеживается тенденция к росту значений уровня ригидности. У работников со стажем 5-10 лет обнаруживается низкий уровень (5,70), 10-20 лет средний уровень ригидности (6,6), и при рабочем стаже 20 лет и выше – высокий уровень ригидности (12,4) так же, как и в экспериментальной группе (Рис. 14). Изменение значений уровня ригидности в экспериментальной группе у учителей на разных этапах стажа (5-10 лет, 10-20 лет, 20 лет и выше) (Рис. 15) (Приложение 15).  (Рис. 15) И у социальных работников (Рис. 16).  (Рис. 16) Последние результаты значений связаны с выраженностью уровня эксгибиционизма или высшей степени демонстративности у экспериментальной (Приложение 16) и контрольной группы (Приложение 17). У учителей при стаже 5-10 лет наблюдается низкий уровень эксгибиционизма (0,90), при увеличении стажа до 10-20 лет – средний уровень (1,8) и при стаже 20 лет и выше у учителей обнаруживается высокий уровень эксгибиционизма (2,1) (Рис. 17).  (Рис. 17)  |