Лекции. Введение в дисциплину. Понятие качество продукта в перерабатывающем производстве

Скачать 2.06 Mb. Скачать 2.06 Mb.

|

|

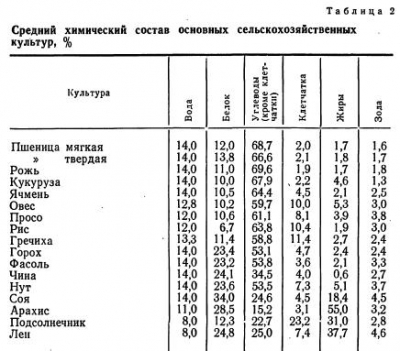

Тема: Строение зерна злаковых. Цель – ознакомиться с особенностями строения зерна злаковых План: 1 Морфологические особенности зерна. 2 Анатомические особенности зерна злаковых, зернобобовых и масличных культур. Типичным примером зерновок культур злаков является плод пшеницы. Зерновка пшеницы имеет овально-удлиненную форму, выпуклая сторона зерна называется спинной, а противоположная — брюшной. На брюшной стороне зерновки находится глубокий желобок, так называемая бороздка, — место спайки стенок завязи. На верхушке плода имеется хохолок, или бородка, состоящая из волосковидных выростов наружной оболочки. В нижней части зерновки расположен зародыш. Зерновку пшеницы можно охарактеризовать по трем измерениям: длиной принято считать расстояние между основанием и верхушкой зерна, шириной — между боковыми сторонами, а толщиной — между брюшной и спинной поверхностями. Бороздка зерновки пшеницы образует петлю, которая усложняет процесс переработки зерна в муку. Плод пшеницы состоит из трех основных частей: эндосперма, зародыша и оболочек (плодовой и семенной). Плодовая оболочка защищает зерно снаружи. Она образуется из стенок завязи и состоит из нескольких слоев клеток. Продольный слой представляет собой ряды удлиненных клеток, соломенно-желтой окраски. Именно эти клетки образуют бородку в верхней части зерновки. Клетки поперечного слоя расположены перпендикулярно к главной оси зерна. Поперечный слой окрашен в интенсивный желтый цвет. Поперечный и продольные слои соединены между собой непрочно. Третий слой клеток носит название трубчатого слоя, потому как состоит из трубочек; лишь в районе зародыша он является сплошным. Семенная оболочка тоже состоит из трех слоев клеток. Первый слой клеток является прозрачным и водонепроницаемым. Второй слой окрашен. Третий слой называется набухающим и совершенно прозрачен. Плодовая и семенная оболочки выполняют защитную функцию. Оболочки способны пропускать воду и кислород внутрь зерновки, но и задерживать большое количество органических и неорганических веществ. Это имеет существенное значение для прорастания зерновки. По химическому составу оболочки состоят из клетчатки. Зародыш — зачаток будущего растения. Он состоит из почечки, зачаточного корешка и щитка. В почечке можно различить конус нарастания (меристему) первичного стебля, а иногда и зачаточные листочки. Щиток с одной стороны прилегает к эндосперму, а с другой — охватывает зародыш. Через щиток питательные вещества во время прорастания семени попадают в зародыш. Щиток богат ферментами. Щиток и эпибласт — рудименты семядолей. Наиболее важная часть зерновки пшеницы — эндосперм. Он состоит из наружного слоя клеток, который получил название алейронового слоя. Этот слой представляет собой крупные, толстостенные, почти прямоугольные клетки, заполненные белком с вкраплениями жира. Клетки алейронового слоя прозрачные. У пшеницы, ржи, овса алейроновый слой состоит только из одного слоя клеток, а у ячменя из нескольких (двух-четырех) слоев. Внутренняя часть эндосперма состоит из крупных тонкостенных клеток, заполненных крахмалом. Эндосперм — питательная ткань семени, образующаяся в результате двойного оплодотворения и служащая для жизнеобеспечения зародыша. Для питания человека наибольшую ценность представляет эндосперм, так как он содержат значительное количество питательных веществ. Зародыш зерна, хотя и богат белками, жирами, витаминами и минеральными веществами, с большим трудом поддается измельчению. Кроме того, мука, содержащая части зародыша, плохо хранится. Поэтому при переработке зерна в муку зародыш удаляют. Плодовые и семенные оболочки почти лишены питательных веществ, поэтому на предприятиях мукомольной промышленности стараются отделить оболочки с целью получения высоких сортов муки. Значительный интерес представляет вопрос о количественном соотношении отдельных частей зерна. Ему необходимо уделить особое внимание при изучении морфологии зерна. Содержание эндосперма в зерне пшеницы является наиболее важным для мукомольной промышленности показателем качества зерна. Зная процентное содержание эндосперма в зерне, можно рассчитать количество муки высоких сортов. Методика определения этого соотношения сложна для осуществления в производственных лабораториях. Она сводится к предварительному размачиванию зерновки, отделению вручную зародыша со щитком; наиболее трудно бывает отделить семенные оболочки и алейроновый слой от эндосперма. Существовали попытки разработать приборы (к примеру фотоанализатор), с помощью которого можно определить соотношение частей зерна. Количество эндосперма может быть подсчитано и теоретически на основе данных о содержании минеральных веществ (зольности). Однако все эти методы пригодны только для исследовательских работ. Поэтому пришлось искать другие пути для косвенного определения соотношения эндосперма и оболочек. В результате исследований было определено понятие выполненности зерна, играющее большую роль в оценке мукомольных свойств. К числу показателей, характеризующих соотношение эндосперма и оболочек зерна, а, следовательно, и его пищевую ценность и мукомольные свойства, также можно отнести: форму и размеры зерна, натуру, массу 1000 зерен, плотность, пленчатость, крупность и выравненность зерна. Из данных, представленных в табл. 1 видно, что содержание эндосперма в пшенице изменяется в больших пределах от 77,0 до 84,1%, поэтому и теоретический выход муки может довольно сильно изменяться. Семена масличных растений представляют собой сложные многоклеточные образования, построенные из нескольких тканей. Ткань - это совокупность клеток, объединенных выполняемой в растении функцией и сходных по строению. Ткани семян по физиолого-биохимическим свойствам, характеру процессов обмена и химическому составу проявляют значительную специализацию. Часто одноименные ткани различных растений проявляют большое сходство, определяемое аналогичностью выполняемых ими функций. Как правило, ткани не изолированы друг от друга и составляют взаимодействующие системы. У семян наиболее развиты покровные и основные, или запасающие, ткани. Покровные ткани защищают зародыш и эндосперм семян от неблагоприятных внешних воздействий - механических повреждений, высыхания, перегрева, переохлаждения, лучистой энергии, проникновения чужеродных организмов, излишнего намокания. Основная (запасающая) ткань наиболее развита в зародыше и эндосперме. Специализация этой ткани состоит в функции запасания питательных веществ. Семена имеют кроме зародыша также вторую запасающую ткань - эндосперм, находящуюся на разных уровнях развития. К масличным растениям, в семенах которых практически все запасные вещества сосредоточены в зародыше (в его семядолях), относятся подсолнечник, горчица и соя. Например, у подсолнечника эндосперм представлен в виде тонкой пленки однорядной ткани, сросшейся с семенной оболочкой. а - семянка подсолнечника: 1 - семядоли, 2 - плодовая оболочка, 3 - семенная оболочка; б - семя клещевины: 1 - эндосперм; 2 - семядоли, 3 - семенная оболочка; в - семя льна: 1 - семядоли, 2 - эндосперм, 3 - семенная оболочка К растениям, семена которых имеют хорошо развитый эндосперм, относятся клещевина, мак и кунжут. В таких семенах, как правило, зародыш почти не содержит запасных питательных веществ, а семядоли его развиты слабо. У некоторых растений запасные вещества распределены относительно равномерно - и в семядолях, и в эндосперме. В этом случае обе ткани развиты в семенах достаточно хорошо. К таким растениям относится, например, лен. В зависимости от степени развития эндосперма семена делят на три группы - семена без эндосперма семена с эндоспермом, семена с равномерно развитым зародышем и эндоспермом Необходимо отметить, что такое деление является условным и его можно проследить только на семенах одинаковой степени зрелости, в которых процесс созревания полностью закончился. Вопросы для контроля: 1 Наиболее важная часть пшеницы? 2 Строение плода пшеницы? 3 Что относится к числу показателей, характеризующих соотношение эндосперма и оболочек зерна? 4 Строение семенной оболочки? 5 К масличным растениям, в семенах которых практически все запасные вещества сосредоточены в зародыше относятся? Литература: 1 Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров [Текст] / В. А. Тимофеева – М. : Феникс, 2008. – 475 с. 2 Калачев С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] / С. Л. Калачев. – М. : Юрайт, 2010 - 463 с. 3 Мотовилов К. Я. Экспертиза кормов и кормовых добавок [Текст] / К. Я. Мотовилов. - М. : ДеЛи принт, 2005. – 288 с. 4 Устименко Т. В. Практикум оценки качества зерна и зернопродуктов [Текст] / Т. В. Устименко, В. М. Филин, И. В. Авдеев. - М. : ДеЛи принт, 2007. – 240 с. Лекция 6 Тема: Химический состав зерна злаковых Цель – ознакомиться с химическим составом зерна злаковых План: 1 Минеральные вещества. 2 Азотистые вещества. 3 Углеводы зерна. 4 Липиды, пигменты и витамины зерна. 5 Ферменты зерна. Химический состав зерна обусловливает его питательную ценность. В состав как продовольственного, так и кормового зерна входят различные органические и неорганические вещества, причем органических веществ значительно больше. Особенно важное значение имеют азотистые вещества — углеводы, жиры, ферменты, витамины. К неорганическим веществам относятся минеральные вещества (их определяют по количеству золы, получаемой при сжигании продукта) и вода. Азотистые вещества. В основном состоят из белковых и небелковых азотистых соединений. Белковые азотистые вещества — сложные высокомолекулярные органические соединения, в которые входят углерод, кислород, водород, азот, фосфор и др. Эти соединения являются веществами, осуществляющими важнейшие биологические процессы в живом организме. Образуются белки из аминокислот, которых насчитывается более 40 видов, в том числе лизин, триптофан, метионин, лейцин, валин, треонин, фенилаланин и изолейцин, которые незаменимы для организма человека. Белки, содержащие указанные аминокислоты, называются полноценными. В зерне злаковых и бобовых культур преобладают простые белки (протеины) и сложные (протеиды). Сложные белки содержатся в белках зародыша. Они делятся на нуклепротеиды (кроме простого белка, они содержат нуклеиновые кислоты, которые участвуют в передаче наследственных признаков) и липопротеиды (кроме белка, содержат липиды). Белки, входящие в состав злаков, в основном простые. К ним относятся альбумины, глобулины, проламины и глютелины. Содержание белка в зерне злаковых культур колеблется от 7 до 24%. Из этого количества около 80% приходится на долю проламинов и глютелинов. Эти белки в воде не растворяются, а при замесе теста из пшеничной муки образуют белковое вещество, называемое клейковиной, имеющей большое практическое значение для хлебопекарных свойств муки. Чем больше образуется клейковины и чем выше ее упругость, тем лучше будет хлеб, выпеченный из этой муки. Небелковые азотистые вещества злаков представлены аминокислотами, амидами, алкалоидами, которые в большом количестве содержатся в недоразвитом и морозобойном зерне. В нормальном зерне их содержится не более 3%. Формируются они в зародыше и алейроновом слое. Углеводы. Обширная группа органических соединений, включающая сахара, крахмал, клетчатку и др. Делятся углеводы на простые (глюкоза, фруктоза) и сложные (мальтоза, крахмал, клетчатка). Большое значение в составе зерна имеет глюкоза, так как из нее формируются клетчатка, крамхал и другие вещества. При образовании теста глюкоза сбраживается дрожжами, выделяя углекислый газ, который при выпечке способствует образованию пористости хлеба. В большом количестве простые сахара содержатся в недозревшем и морозобойном зерне. Крахмал — сложное органическое вещество, являющееся основной составной частью хлеба. Находится в большом количестве в зерне злаковых культур. _ Содержится в клетках эндосперма в виде крахмальных зерен, имеющих различную форму и размеры для каждой зерновой культуры. В горячей воде крахмал способен образовывать клейстер. При разложении крахмала образуются декстрины, а затем сахара, которые способствуют брожению теста при приготовлении хлеба. Клетчатка, или целлюлоза, — является веществом для построения стенок растительной клетки. В зерне она сосредоточивается в оболочках. Клетчатка не усваивается организмом человека, поэтому при переработке зерна в муку и крупу ее стараются выделить в основном с отрубями и мучкой. Жиры — органические вещества, в состав которых входит углерод, водород и кислород. Большое количество жира (15—70%) содержится в семенах масличных растений, которые используются для получения растительного масла. В зерне злаковых и бобовых культур (за исключением сои и арахиса) содержание жира колеблется от 1,5 до 7%. Мука и крупа, выработанные из культур, содержащих большое количество жира (кукуруза, соя, овес, просо), в результате его прогоркания нестойки при хранении. Пигменты. Относятся к красящим веществам и обусловливают окраску зерна. Наиболее распространены следующие пигменты: - хлорофилл — зеленый пигмент, который содержится в листьях, в незрелых плодах, а иногда и в зрелых (зеленозерная рожь, зеленый горох). Пигмент имеет огромное значение в осуществлении процесса фотосинтеза в растениях; - каротин — желтый или оранжевый пигмент. Содержится в пигментном слое семенной оболочки пшеницы. Каротин содержится в эндосперме многих (просо, кукуруза и др.) культур. В организме человека и животного каротин превращается в витамин А; - ксантофилл — пигмент желтого цвета. Находится в эндосперме зерна, в семенной ободочке пшеницы и ржи; - акеантин — пигмент желтого цвета. Содержится в желтозерной кукурузе; - меланин — темно окрашенный пигмент. Обусловливает темный цвет ржаного хлеба при выпечке. Витамины. Органические вещества, необходимые для регулирования процессов обмена веществ в организме человека и животных. Недостаток витаминов в пище ведет к заболеванию, которое называется авитаминозом. По сравнению с основными питательными веществами — белками, жирами, углеводами — витамины требуются в малых количествах. Для пополнения муки и комбикормов витаминами на предприятиях организуется процесс их витаминизации. В настоящее время открыто и изучено много витаминов. Наиболее часто встречаются следующие: - витамин А — способствует росту, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям, улучшает зрение. В растениях содержится провитамин А — каротин; - витамин B1 (аневрин) — укрепляет нервную систему. Его много в зародыше и алейроновом слое злаков; - витамин B2 (рибофлавин) — отсутствие его приводит к нарушению окислительно-восстановительных процессов, вызывает воспаление слизистых оболочек и т. д. Обнаружен в зародыше зерна; - витамин PP (никотиновая кислота) — отсутствие его вызывает болезнь пеллагру, которая проявляется в заболевании кожи (шершавая кожа) вследствие нарушения обмена веществ в организме. Этот витамин содержится в зерне пшеницы, ячменя, гречихи и других культур; - витамин С (аскорбиновая кислота) — противоцинготный. В зерне злаковых много витамина С образуется при прорастании зерна;\ - витамин D (антирахитический) — в зрелых семенах злаков его нет,. Ho он образуется в них при облучении ультрафиолетовыми лучами; - витамин E — отсутствие его вызывает бесплодие. Он содержится в зародыше злаковых культур. Ферменты. Сложные органические вещества, образующиеся в клетках живых организмов. В растении они играют роль биологических катализаторов, способствующих синтезу сложных органических веществ при созревании зерна и, наоборот, разложению сложных веществ до простых, растворимых в воде, при прорастании зерна. По своей природе ферменты белкового происхождения. Все ферменты обладают специфичностью действия. Каждому ферменту свойственно химическое вещество, на которое он действует. Например, фермент амилаза действует только на крахмал, сахараза — только на сахарозу, целлюлаза — только на целлюлозу и т. д. Для ферментов характерна обратимость действия, т. е. один и тот же фермент может способствовать как синтезу сложных веществ из простых (фермент амилаза синтезирует крахмал при созревании зерна), так и разложению сложных веществ до простых (тот же фермент амилаза разлагает крахмал до сахаров при прорастании зерна). Активность ферментов зависит от температуры, влажности и кислотности среды, в которой они находятся. С повышением температуры выше 50°С активность их, резко падает. Ферментативные процессы протекают более активно во влажной среде. Каждому ферменту свойственна оптимальная кислотность среды. Изменение кислотности снижает активность фермента. Средний химический состав зерна и его отдельных частей. По содержанию основных химических веществ (крахмала, белка, жира) злаковые, бобовые и масличные-культуры резко отличаются. Злаковые культуры богаты крахмалом (55—78%), но бедны белком (в среднем 13%) и жиром (1,5—7,%). Крахмал сосредоточен только в эндосперме. Белок содержится во всех частях зерна, но более богаты им зародыш, алейроновый слой и эндосперм. Бобовые культуры богаты белком (20—40%). Содержание крахмала в них меньше, чем в злаковых культурах (20—60%). Масличные культуры богаты жиром (20—70%) и содержат мало крахмала (табл. 2).   Вопросы для контроля: 1 К неорганическим веществам относятся? 2 Белковые азотистые вещества это? 3 Белки, содержащие указанные аминокислоты, называются? 4 Клетчатка, или целлюлоза, — является веществом чего? 5 Органические вещества, необходимые для регулирования процессов обмена веществ в организме человека и животных? 6 От каких факторов зависит активность ферментов? Литература: 1 Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров [Текст] / В. А. Тимофеева – М. : Феникс, 2008. – 475 с. 2 Калачев С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] / С. Л. Калачев. – М. : Юрайт, 2010 - 463 с. 3 Мотовилов К. Я. Экспертиза кормов и кормовых добавок [Текст] / К. Я. Мотовилов. - М. : ДеЛи принт, 2005. – 288 с. 4 Устименко Т. В. Практикум оценки качества зерна и зернопродуктов [Текст] / Т. В. Устименко, В. М. Филин, И. В. Авдеев. - М. : ДеЛи принт, 2007. – 240 с. Лекция 7 |