Экзамен специальная психология. Занятие 1 Общие вопросы теории специальной психологии и педагогики Вопросы

Скачать 0.7 Mb. Скачать 0.7 Mb.

|

|

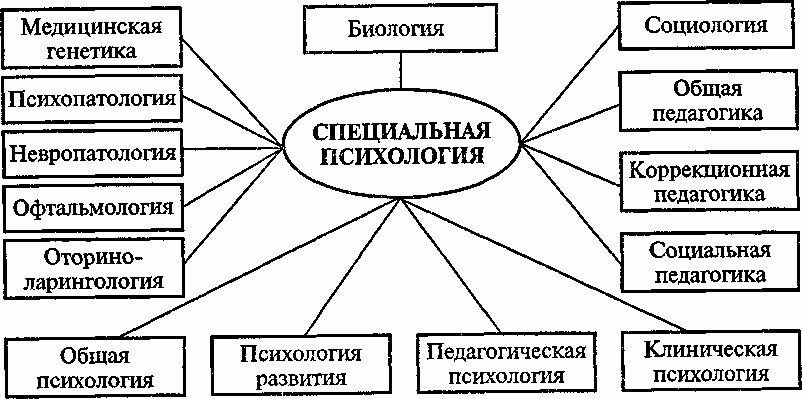

Семинарское занятие №1 Общие вопросы теории специальной психологии и педагогики Вопросы: Объект, предмет, цели и задачи специальной психологии и педагогики. Отрасли специальной психологии и педагогики. Связь коррекционной психологии и педагогики с другими областями научного знания. Вклад Л.С. Выготского в теорию аномального развития. 1. Объект, предмет, цели и задачи специальной психологии и педагогики. Специальная психология (Пегас + Лубовский). Специальная психология — область психологической науки, изучающая людей, для которых характерно отклонение от нормального психического развития, связанное с врожденными или приобретенными нарушениями формирования нервной системы (это объект). Предмет - это закономерности отклоняющегося развития, его причины и механизмы, особенности освоения социокультурного опыта людьми с атипиями (отклонениями и нарушениями психического развития), в частности, закономерности спонтанного и направленного познания окружающего мира, приобретения практического опыта, социализации и тех изменений в психике, которые происходят в процессе корректирующего воздействия специалистов. Цельспециальной психологии - изучение индивидуально-типических особенностей при атипичном развитии, причин, механизмов и структуры отклоняющегося развития, а также обоснование и разработка стратегий целенаправленной помощи по улучшению качества жизни людей с атипиями. Задачи специальной психологии (Пегас): выявление общих и специфических закономерностей психического развития аномального ребенка в сравнении с нормально развивающимся ребенком; изучение особенностей развития отдельных видов познавательной деятельности людей с различными типами нарушений; изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности; разработка диагностических методик и способов психологической коррекции различных типов нарушений психического развития; изучение психологических проблем интеграции и интегрированного обучения; психологическое обоснование наиболее эффективных путей и методов педагогического воздействия на психическое развитие детей и взрослых с различными типами нарушений. Специальная педагогика. Объектом специальной педагогики является процесс специального образования лиц с особыми образовательными потребностями. В качестве предмета изучения специальной педагогики выступают вопросы теории и практики специального обучения и воспитания; принципы, содержание и методы коррекционно-педагогической работы, направленной на преодоление недостатков в развитии детей в целях их социальной адаптации и интеграции в общество. Таким образом, цель специальной педагогики – это разработка теоретических и практических вопросов специального образования, направленного на социализацию и самореализацию лиц с недостатками психического и (или) физического развития К теоретическим задачам относятся: Разработка теоретико-методологических основ специального обучения и воспитания. Разработка принципов, методов и содержания обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Изучение существующих педагогических систем образования лиц со специальными образовательными потребностями. Исследование, разработка и реализация педагогических средств предупреждения и преодоления отклонений в развитии у детей. К практическим задачам относятся: Разработка вопросов организации педагогического процесса в различных типах специальных образовательных учреждений. Разработка специальных педагогических технологий. Разработка образовательных и коррекционно-развивающих программ. Разработка программ профориентации, профессиональной подготовки, социально трудовой адаптации лиц с отклонениями в развитии. Обобщение передового педагогического опыта. 2. Отрасли специальной психологии и педагогики. Специальная психология (Лубовский). В качестве отдельных направлений в нее входят: психология умственно отсталых (олигофренопсихология), психология глухих и слабослышащих (сурдопсихология), психология слепых и слабовидящих (тифлопсихология), а также начавшие развиваться позднее психология детей с недостатками речи, психология детей с задержкой психического развития, психология слепоглухих и еще более молодая – психология лиц с недостатками опорно-двигательного аппарата. Специальная педагогика. Основные отрасли (направления) специальной педагогики: олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, педагогика детей с задержкой психического развития, педагогика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 1. Тифлопедагогика является частью специальной педагогики, это наука об обучении и воспитании лице нарушениями зрения. Основными задачами тифлопедагогики являются: всестороннее комплексное изучение зрения и его различных нарушений, аномалии физического и психического развития при этих нарушениях, пути коррекции и компенсации, восстановления нарушенных или недоразвитых функций, создание условий формирования и всестороннего развития личности при различных нарушениях зрительной функции. 2. Сурдопедагогика - наука об обучении и воспитания лице различными нарушениями слуха. Основными задачами сурдопедагогики являются: комплексное изучение лиц с различными нарушениями слуха, выявление основных закономерностей овладения такой категорией специальным образованием, проведение соответствующей педагогической работы, направленной на социальное адаптирование и социально-профессиональную реабилитацию. 3. Олигофренопедагогика - наука, представляющая собой систему научных знаний об обучении и воспитании лиц с умственной отсталостью. В последнее время начали интенсивно развиваться новые отрасли олигофренопедагогики, такие как дошкольная олигофренопедагогика и ряд других. 4. Логопедия - наука о нарушениях речи, методах их выявления, устранения и профилактики средствами специального обучения и воспитания. Логопедия базируется на психологии, педагогике, нейролинг-вистике и некоторых других науках. Эти дисциплины позволяют разрабатывать и использовать методы развития, исправления и восстановления речи. 5. Отрасль специальной педагогики применительно к лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата базируется на знаниях в области невропатологии,нейрофизиологии, психологии и других наук. Основной целью этой отрасли специальной педагогики является создание особых условий жизни и обучения и последующей трудовой деятельности этой категории лице целью дальнейшей их социальной адаптации. 6. Отрасль специальной педагогики применительно к лицам со сложными нарушениями в развитии является частью специальной педагогики. К сложным нарушениям развития относят сочетание двух или более психофизических нарушений у одного ребенка. Главной целью этой предметной области является поиск альтернативного пути компенсации дефекта и вывод ребенка из ситуации социально-культурной адаптации. 3. Связь коррекционной психологии и педагогики с другими областями научного знания. Психология (Лубовский, Сорокин: Специальная психология) Специальная психология связана с такими областями психологии, как детская, возрастная и педагогическая психология, психофизиология и нейропсихология. Она соприкасается с рядом разделов общей психологии. Важно четко отграничить специальную психологию от близких к ней патопсихологии и клинической психологии. Патопсихология изучает изменения психической деятельности при патологических состояниях мозга, вызванных психическими или соматическими заболеваниями, в то время как специальная психология имеет дело с устойчивыми аномальными состояниями, вызванными не текущим болезненным процессом, а отдаленными последствиями каких-то органических повреждений или нарушений формирования психических функций в результате крайне неблагоприятных социальных условий. В некоторых случаях лица с недостатками развития могут становиться и объектами патопсихологии. Клиническая психология, как и патопсихология, имеет дело с психологической проблематикой, связанной с текущими заболеваниями. Она занимается психологическими аспектами профилактики заболеваний, диагностикой психических болезней и вызванных соматическими заболеваниями патологических изменений психики, психологической коррекцией, способствующей выздоровлению, психологическими аспектами работы медицинского персонала, вопросами экспертизы и социально-трудовой реабилитации больных.  Педагогика: Коррекционная педагогика связана с общей педагогикой, философией, социальной педагогикой, социальной психологией, социологией. Коррекционная педагогика использует научный арсенал общей педагогики: цели, задачи, содержание, формы и методы обучения и воспитания подрастающего поколения, методы и формы организации учебно-воспитательного процесса» Коррекционная педагогика вносит существенные поправки во все вышеперечисленное в соответствии с природой и характером отклонений в развитии детей, разрабатывает свои приемы и методы коррекциойного воздействия в различных отраслях коррекционной педагогики. Коррекционная педагогика тесно взаимодействует с философией: повседневное педагогическое воздействие на психологические или физические дефекты приводит к появлению философской закономерности перехода количества в качество, то есть отклонение уменьшается или компенсируется за счет активизации деятельности здоровых или имеющих незначительную аномалию органов. С социальной педагогикой роднит коррекционную педагогику то, что предметом социальной педагогики является исследование воспитательных сил общества и способа их актуализации. С социальной психологией связь в том, что она изучает закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в социальные группы» У социологии коррекционная педагогика занимает закономерности становления, функционирования, и развития общества в целом. Кроме этих дисциплин, коррекционная педагогика влияет на ряд медицинских дисциплин, что объясняется тем, что каждое отклонение, каждый дефект в развитии обусловлен физическими и психологическими причинами. Среди медицинских дисциплин можно выделить психиатрию, невропатологию, патофизиологию, иммунологию, офтальмологию, отоларингологию и др. Базой среди медицинских дисциплин является педиатрия, которая изучает здоровье ребенка в целом, процессы его развития, физиологию, методы профилактического лечения детских заболеваний. Важна для коррекционной педагогики неврология — наука о структуре и функциях нервной системы человека. Это объясняется тем, что многие отклонения в развитии ребенка связаны с нарушениями его нервной системы, а чтобы соотнести норму и патологию в состоянии нервной системы, коррекционная педагогика взаимодействует с невропатологией — областью медицины, изучающей заболевания нервной системы и ее роль в патологии других органов и систем. Психиатрия помогает коррекционной педагогике в работе с детьми с отклонениями в развитии и поведении, в поиске оптимальных путей в решении вопроса о преодолении этих отклонений. Тифлопедагогика использует знания офтальмологии, которая определяет характер глазного заболевания, его течение, состояние зрительных функций. Сурдопедагогика связана с отоларингологией, которая обеспечивает диагностику слуховой патологии и лечебные мероприятия при заболеваниях органов слуха. Конечно, это лишь малая часть наук, с которыми взаимодействует коррекционная педагогика. Перечень взаимосвязей коррекционной педагогики велик и многообразен. 4. Вклад Л.С. Выготского в теорию аномального развития (Ю.В. Беляева). Выготский Лев Семенович — один из самых знаменитых психологов начала XX века, который объединил психологию с педагогикой. Исследуя процесс развития детей, ученый основал и выработал направление в психологической педагогике: педологию и коррекционную педагогику. Его деятельность по дефектологии заложила начало коррекционной педагогики, которая стала помогать особым детям. Стараниями Л. С. Выготского в 1926 г. был создан экспериментальный дефектологический институт (сейчас институт коррекционной педагогики). В начале XX века возникло новое направление в педагогике: педагогическая психология, которая основывалась на том, что воспитание и обучение обусловливается от психики определенного ребенка. Новая наука рассматривала не все вопросы педагогики. Альтернативой стала педология — комплексная наука о полном возрастном развитии ребенка, представляющая собой совокупность анатомо-физиологических, психологических, биологических и социологических подходов к развитию ребенка. Главной проблемой педологии была социализация ребенка, а объектом — целостный процесс детского развития. Л. С. Выготский первоначально выдвинул положение о том, что социальное и индивидуальное развитие ребенка не противодействуют друг другу, а выступают как две разные формы одной и той же психической функции. Л. С. Выготский считал социальную среду источником развития личности. По его мнению, ребенок постигает те виды деятельности, которые пришли к нему из внешней среды, т. е. изначально зафиксированы в социуме. Ребенок усваивает их, видя, как другие люди проделывают эти действия. Основное внимание при изучении психологических особенностей аномальных детей в своих исследованиях Л. С. Выготский уделил детям умственно отсталым и слепоглухонемым. Большое влияние на развитие всей психологической науки и становление специальной психологии оказало учение Л. С. Выготского о взаимосвязи обучения и развития. Он доказал, что обучение становится развивающим только при условии, когда оно несколько опережает психическое развитие ребенка. Л. С. Выготский ввел понятие — «зона ближайшего развития», определяя, таким образом, психические функции, находящиеся в стадии формирования. Согласно его концепции, в процессе обучения необходимо опираться не только на уровень актуального развития, то есть сформированные психические функции, но и на «зону ближайшего развития». Л. С. Выготский указал на тот факт, что развитие нормального и аномального ребенка подчинено одним законам и постигает те же стадии, но стадии растянуты во времени и наличие дефекта дает своеобразность каждому варианту аномального развития. Л. С. Выготский определил, что коррекционная деятельность должна строиться с опорой на сохранные функции, в обход пострадавших, сформировав, таким образом, принцип обходного пути в коррекционной работе. Выготский разработал новую теорию аномального развития ребенка, которая совершила революцию в дефектологии и на которой сейчас построена коррекционная педагогика. В трудах Л. С. Выготского, посвященных аномальным детям, большое внимание уделялось соотношению интеллекта и аффекта в дифференциальных нарушениях развития, например, изменяющимся соотношениям интеллектуальных и аффективных расстройств в развитии умственно отсталого ребенка. Дискутируя с К. Левином, Л. С. Выготский фиксировал, что понять своеобразие слабоумного ребенка, значит передвинуть центр тяжести с интеллектуального дефекта на дефекты в аффективной сфере. Ученый подчеркивал: «Мы должны изучать не дефект, а ребенка с тем или иным дефектом». Такой подход определил отношение Выготского к дефекту, как к социальному, а не биологическому явлению. Проведенные Львом Семёновичем исследования в области коррекционной педагогики до сих пор являются основополагающими при разработке программ развития, обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Именно его идеи о компенсаторных возможностях организма (под компенсацией какого-либо дефекта понимают возмещение нарушенных или недоразвитых функций за счет использования сохранных функций или перестройки частично нарушенных функций), о динамическом подходе в изучении возможностей ребенка, об опоре при обучении ребенка на его актуальный уровень развития и предвидение «зоны ближайшего развития» — являются основой разработанных и применяемых в практике работы коррекционно-развивающих программ для работы с детьми. Ученый-психолог Л. С. Выготский внес огромный вклад в эволюцию коррекционной педагогики. Диагностирование единства психологических закономерностей развития ребенка в норме и патологии позволили Л. С. Выготскому обосновать общую теорию развития личности аномального ребенка. Во всех работах Л. С. Выготского в области коррекционной педагогики реализовалась концепция социальной обусловленности психических функций. 2. Современное понятие о нормальном и отклоняющемся развитии Вопросы: Понятие нормального и отклоняющегося развития. Закономерности нормального и отклоняющегося развития. Типология дизонтогенеза В.В. Лебединского. Параметры дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. Психологические закономерности дизонтогенеза. 1. Понятие нормального и отклоняющегося развития. (Л.В. Кузнецова) Статистическая норма — это такой уровень психосоциального развития человека, который соответствует средним качественно-количественным показателям, полученным при обследовании представительной группы популяции людей того же возраста, пола, культуры и т.д. Ориентация на статистическую норму развития тех или иных психических качеств особенно важна на этапе первичной диагностики психического состояния ребенка при определении характера основного нарушения, его выраженности. Функциональная норма - индивидуальная норма, которая основывается на идее неповторимости пути развития каждого человека и является отправной точкой оценки любого показателя развития психических функций. Другими словами, это своего рода индивидуальная норма развития, которая является отправной точкой и одновременно целью реабилитационной работы с человеком, независимо от характера имеющихся у него нарушений. В данном контексте следует признать, что достигнутое состояние только тогда можно считать нормой, когда в процессе самостоятельного развития или в результате специальной коррекционно-педагогической работы наблюдается такое сочетание взаимоотношений личности и социума, при котором личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные потребности и при этом в полной мере отвечает тем требованиям, которые предъявляет к ней социум в зависимости от возраста, пола, уровня психосоциального развития. Это своего рода гармоничный баланс между возможностями, желаниями и умениями, с одной стороны, и требованиями со стороны социума — с другой.Именно обретение ребенком такого баланса, несмотря на различные первичные нарушения, иявляется основным критерием эффективности оказываемой ребенку помощи. Именно данное состояние можно рассматривать в качестве основного показателя душевного здоровья человека и рассматривать его в качестве критерия оптимального уровня социально-психологической адаптированности. |