|

Фзл. 3 КОЛЛОК ФЗЛ. 1. Понятие о внутренней среде организма и ее компонентах (кровь, лимфа, межклеточная жидкость)

1. Понятие о внутренней среде организма и ее компонентах (кровь, лимфа, межклеточная жидкость).

Внутренняя среда представлена жидкими средами, омывающими клетки и принимающими непосредственное участие в процессах обмена веществ.

Жидкие среды организма включают внутриклеточную жидкость и внеклеточную жидкость.

Внеклеточная жидкость

1) Внутрисосудистая (интравазальная) – кровь, лимфа

2) Внесосудистая (экстравазальная)

-Неспециализированная (межклеточная, интерстициальная жидкость)

- Специализированные

а) Содержащиеся в полостях (спинномозговая, плевральная, внутрибрюшная, синовиальная, жидкость во внутреннем ухе, жидкость глазного яблока)

б) Выделяющиеся из организма (молоко, слюна, моча)

Внутренняя среда отделена от внешней среды особыми физиологическими механизмами - барьерами.

Барьеры могут быть внешними (кожа, слизистая дыхательных путей, пищеварительного канала) и внутренними - гистогематическими.

Внутренние барьеры регулируют поступление из крови в межклеточную жидкость и в ткани питательных веществ и удаление продуктов клеточного обмена.

Относительное постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды организма называют гомеостазом. Он характеризуется множеством количественных показателей (параметров), получивших название физиологических (биологических) констант. Константы обеспечивают оптимальные условия жизнедеятельности клеток организма и отражают его нормальное состояние.

Под влиянием внешних воздействий и сдвигов, происходящих в самом организме (физическая нагрузка, прием пищи и т.д.), состав и свойства внутренней среды на короткое время могут изменяться, но благодаря нервной и гуморальной регуляции сравнительно быстро возвращаются к исходному состоянию. Такое динамическое постоянство внутренней среды правильнее называть гомеокинезом.

2. Понятие о крови, системе крови. Количество, состав крови. Функции крови, их общая характеристика.

Кровь – важнейший компонент внутренней среды организма. Она представляет собой коллоидный раствор – содержит жидкую часть (плазму) и форменные элементы (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты)

Как ткань кровь обладает следующими особенностями:

1) Межклеточное вещество жидкое

2) Кровь не сообщается с внешней средой

3) Все элементы крови образуются за пределами сосудистого русла: форменные элементы – в органах кроветворения, плазма – из лимфы и межклеточной жидкости.

В 1939 году Г.Ф. Ланг ввёл понятие системы крови.

В неё входят:

1) Органы кроветворения (красный костный мозг, лимфатические узлы, селезёнка)

2) Органы кроверазрушения (красный костный мозг, селезёнка, печень)

3) Регулирующий нейрогуморальный аппарат

4) Периферическая кровь, циркулирующая по сосудам

1. Транспортная - выражается в том, что кровь переносит различные вещества: кислород, углекислый газ, питательные вещества, гормоны

-Дыхательная - перенос кислорода от органов дыхания к клеткам организма и углекислого газа от клеток к легким;

- Трофическая - перенос питательных веществ от пищеварительного тракта к клеткам организма;

- Экскреторная - транспорт конечных продуктов обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты, углекислого газа и др.), а также избыточной воды, органических и минеральных веществ к органам выделения (почки, легкие, потовые железы)

- Терморегуляторная - перенос тепла от более нагретых органов к менее нагретым и органам теплоотдачи, т. е. кровь, обладая большой теплоемкостью, способствует перераспределению тепла в организме и поддержанию температуры тела.

2) Защитная - проявляется в процессах иммунитета, а также в процессах свертывания (коагуляции) крови, протекающих с участием компонентов крови

- иммунная - реализация гуморальной (связывание антигенов, токсинов, чужеродных белков, микробных тел) и клеточной (фагоцитоз, выработка антител) форм специфической и неспецифической защиты;

- гемостатическая - обеспечение регуляции агрегатного состояния крови: поддержание крови в жидком состоянии в норме и способности к образованию тромба при нарушении целостности сосудистой стенки.

3) Регуляторная - проявляется в:

• обеспечении гуморального механизма регуляции, т. е. регуляции через доставку гормонов, пептидов и других биологически активных веществ к клеткам организма;

• осуществлении креаторных связей - передачи с помощью специализированных белков информации, которая обеспечивает регуляцию внутриклеточных процессов синтеза белка.

• поддержании гомеостаза - участии крови в поддержании постоянства внутренней среды организма, например, постоянства рН, водного баланса, осмотического давления и др.

Состав крови (основные компоненты)

Объём крови в организме взрослого человека - около 5 л.

б) В крови различают 2 компонента:

- плазму (межклеточное вещество) - 55- 60 % объёма крови (около 3 л) и

-форменные элементы - 40-45 % объёма крови.

а) Плазму можно получить путём центрифугирования крови (к которой предварительно добавлены вещества, предотвращающие свёртывание):

- плазма - светло-жёлтая надосадочная жидкость.

б) Она содержит:

- воду (примерно 90 % от массы),

- белки (6,5 - 8,5 %) - альбумины, глобулины и фибриноген,

- многочисленные низкомолекулярные органические соединения -

промежуточные или конечные продукты обмена веществ, переносимые из одних органов в другие;

- различные неорганические ионы -

в свободном состоянии или

в связи со специальными транспортными белками.

в) Если же дать крови свернуться, то после отделения сгустка вместо плазмы получается сыворотка крови.

Она отличается от плазмы только отсутствием фибриногена.

Форменные элементы

а) К форменным элементам крови относятся:

эритроциты (красные кровяные тельца) - 5· 1012 1/л, эритроциты (красные кровяные тельца) - 5· 1012 1/л,

лейкоциты (белые кровяные клетки) - 6· 109 1/л, лейкоциты (белые кровяные клетки) - 6· 109 1/л,

тромбоциты (кровяные пластинки) - 2,5· 1011 1/л. тромбоциты (кровяные пластинки) - 2,5· 1011 1/л.

б) Как видно, по сравнению с эритроцитами,

лейкоцитов меньше примерно в 1000 раз, лейкоцитов меньше примерно в 1000 раз,

а тромбоцитов - в 20 раз. а тромбоцитов - в 20 раз.

3. Понятие о физиологических константах. Представление о мягких и жестких константах. Основные константы крови (количество гемоглобина, вязкость, удельный вес, плотность, гематокрит, форменные элементы, скорость оседания эритроцитов, белки плазмы крови и их соотношение, онкотическое давление, кислотно-основное равновесие, соотношение О2 и СО2, питательные вещества), их величина и функциональное значение.

Константы крови. Кровь как жидкая ткань организма характеризуется множеством констант, которые можно разделить на мягкие и жесткие.

Мягкие (пластичные) константы крови могут отклоняться (изменять свою величину) от константного уровня в относительно широких пределах без существенных изменений жизнедеятельности клеток и, следовательно, функций организма. К ним относятся:

1. Количество крови, циркулирующей по сосудам. Общее количество крови в организме составляет 4-6 л (70 мл/кг, 7% массы тела), из них в состоянии покоя циркулирует около половины, другая половина (45-50 %) находится в депо (в печени до 20%, в селезенке до 16%, в кожных сосудах до 10%).

2. Соотношение объемов плазмы крови и форменных элементов. Плазма - это жидкая часть крови, лишенная форменных элементов. Соотношение объемов плазмы и форменных элементов гематокрит - в нормальных условиях составляет 45% форменных элементов и 55% плазмы для мужчин и 40% форменных элементов и 60% плазмы - для женщин.

3. Содержание форменных элементов крови. Эритроцитов у мужчин 4,0-5,0*10-12 /л, у женщин 3,9-4,7* 10-12 /л; лейкоцитов 4,0-9,0*10" /л; тромбоцитов 180-320*109 /л/

4. Количество гемоглобина. У мужчин - 130-160 г/л, у женщин - 120-140 г/л. Гемоглобин - сложное химическое соединение, состоящее из белка глобина и четырех молекул гема.

Для нормального синтеза гемоглобина необходимо достаточное поступление железа с пищей. При разрушении эритроцитов гемоглобин, после отщепления гема, превращается в билирубин - желчный пигмент, который поступает, в основном, в кишечник в составе желчи, где превращается в сгеркобилин, выводящийся из организма. Часть билирубина удаляется из организма через почки в виде уробилина.

Основная функция гемоглобина - перенос кислорода и частично углекислого газа. Соединение гемоглобина с кислородом - оксигемоглобии - происходит в капиллярах легких.

При взаимодействии гемоглобина с сильным окислителем (перманганат калия, бертолетова соль, анилин и др.) образуется метгемоглобин - прочное соединение, в котором происходит окисление железа и его переход в трехвалентную форму. В результате окисления гемоглобин прочно удерживает кислород и теряет способность отдавать его тканям, что может привести к гибели организма.

5. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ): у мужчин - 2-10 мм/ч, у женщин - 2-15 мм/ч. Скорость оседания эритроцитов зависит от многих факторов: количества эритроцитов, их морфологических особенностей, величины заряда, способности к агломерации (агрегации), белкового состава плазмы. На скорость оседания эритроцитов влияет физиологическое состояние организма. Например, при эмоциональном и физическом напряжении, воспалительных процессах скорость оседания эритроцитов увеличивается.

6. Вязкость крови обусловлена наличием белков и эритроцитов. Вязкость Цельной крови равна 5,0 (если вязкость воды принять за 1), плазмы - 1,7-2,2.

7.Удельный вес (относительная плотность) крови зависит от содержания форменных элементов, белков и липидов. Удельный вес цельной крови равен 1,050-1,060, плазмы - 1,025-1,034

1. Ионный состав крови. Общее количество неорганических веществ плазмы крови составляет около 0,9%. К этим веществам относятся: катионы (натрия, калия, кальция, магния) и анионы (хлора, НР04 2-, HCO3-) причем, катионный состав является более жесткой величиной, чем анионный.

2. Количество белков в плазме. Общее количество белков в плазме составляет 7-8% (65-85 г/л).

Функции белков крови:

• создают онкотическое давление крови, от которого зависит обмен воды между кровью и межклеточной жидкостью(

25 мм рт. ст.);

• определяют вязкость крови, что в свою очередь оказывает влияние на гидростатическое давление крови, СОЭ и др.;

• принимают участие в процессе свертывания крови (фибриноген, глобулины); соотношение альбуминов и глобулинов влияет на величину СОЭ;

• являются важным компонентом защитной функции крови (особенно гамма-глобулины); • принимают участие в транспорте продуктов обмена, жиров, гормонов, витаминов, солей тяжелых металлов;

• являются незаменимым резервом для построения тканевых белков;

• участвуют в поддержании кислотно-основного равновесия, выполняя буферные функции (белковый буфер).

Альбумины, глобулины, фибриноген – основные виды белков крови.

Альбумины- низкомолекулярные белки.

Образуются в печени, период полураспада их составляет 10-15 дней.

играют основную роль в поддержании онкотического давления, а также в транспорте кровью различных веществ, например, билирубина, солей тяжелых металлов, жирных кислот, лекарственных препаратов (антибиотиков, сульфаниламидов).

являются основным резервом аминокислот.

Глобулины - крупномолекулярные белки, образующиеся в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах. Период полураспада глобулинов 5 дней. Эта группа белков подразделяется на несколько фракций: альфа -, бета -, гамма - глобулины.

Во фракцию альфа глобулинов входят сложные белки гликопротеины. Около 10% всей глюкозы плазмы циркулирует в составе гликопротеинов.

Бета глобулины включают в себя липопротеиды. Они участвуют в транспорте фосфолипидов, холестерина, стероидных гормонов, катионов металлов. Кроме того, в эту фракцию входят компоненты системы комплимента и ряд факторов свертывания крови.

Гамма -глобулины участвуют в формировании антител, защищающих организм от воздействия вирусов, бактерий, токсинов.

Важным показателем является альбумино -глобулиновый (белковый) индекс, т. е. отношение количества альбуминов к количеству глобулинов.

Уменьшение индекса наблюдается при уменьшении содержания альбуминов (например, при усиленном удалении их с солями тяжелых металлов) или при увеличении содержания глобулинов плазмы (например, при интоксикации).

Фибриноген

обладает свойством становиться нерастворимым, переходя под воздействием фермента тромбина в волокнистую структуру - фибрин, что и обусловливает свертывание (коагуляцию) крови.

образуется в печени.

Плазма, лишенная фибриногена, называется сывороткой.

4. Содержание глюкозы. В нормальных условиях равно 3,3-5,5 ммоль/л.

5. Содержание кислорода и углекислого газа в крови. Артериальная кровь содержит 18-20 об% кислорода и 50-52 об% углекислого газа, в венозной крови кислорода 12 об % и углекислого газа 55-58 об %.

6. Кислотно-основное состояние крови.

В крови поддерживается строго определённый pH, при котором протекают обменные процессы. Увеличение ионов H сверх нормы – ацидоз, уменьшение (и увеличение OH) – алкалоз.

Выделяют 4 основных механизма поддержания кислотно - основного равновесия:

буферирование,

удаление углекислого газа при внешнем дыхании,

регуляция реабсорбции бикарбонатов в ночках,

удаление нелетучих кислот с мочой (регуляция секреции и связывания ионов водорода в почках).

Гемоглобиновый буфер эритроцитов представлен системой «дезоксигемоглобин - оксигемоглобин».

Буферные свойства этой системы обусловлены способностью дезоксигемоглобина «связывать» ионы водорода при повышении его содержания в эритроцитах (в капиллярах тканей) и отдавать их при повышении РО, в капиллярах легких.

Карбонатный буфер

При появлении в крови избытка водородных ионов в реакцию вступает бикарбонат натрия, в результате чего образуется нейтральная соль и угольная кислота.

При появлении в крови избытка щелочи в реакцию вступает угольная кислота, в результате чего образуется бикарбонат натрия и вода.

Фосфатный буфер образован дигидрофосфатом натрия и гидрофосфатом натрия. Первый ведет себя как слабая кислота, второй - как соль слабой кислоты. Если в кровь попадает более сильная кислота, то она реагирует с гидрофосфатом натрия. Если же в кровь поступает сильное основание, то оно будет взаимодействовать с дигидрофосфатом натрия, образуя гидрофосфат натрия.

Белковый буфер. Белки плазмы крови играют роль буфера, потому что обладают амфотерными свойствами, благодаря чему в кислой среде ведут себя как основания, а в основной как кислоты.

+ Гипоталамо-лимбико-ретикулярные структуры головного мозга активируются вследствие раздражения хеморецепторов рефлексогенных зон сосудов метаболитами. Итог: выведение с мочой, через пот, с помощью лёгких веществ, вызывающих отклонение pH от нормальных значений (если не справляются буферные системы).

+ Регуляция с помощью поведенческих реакций (если не справляются регуляторные механизмы).

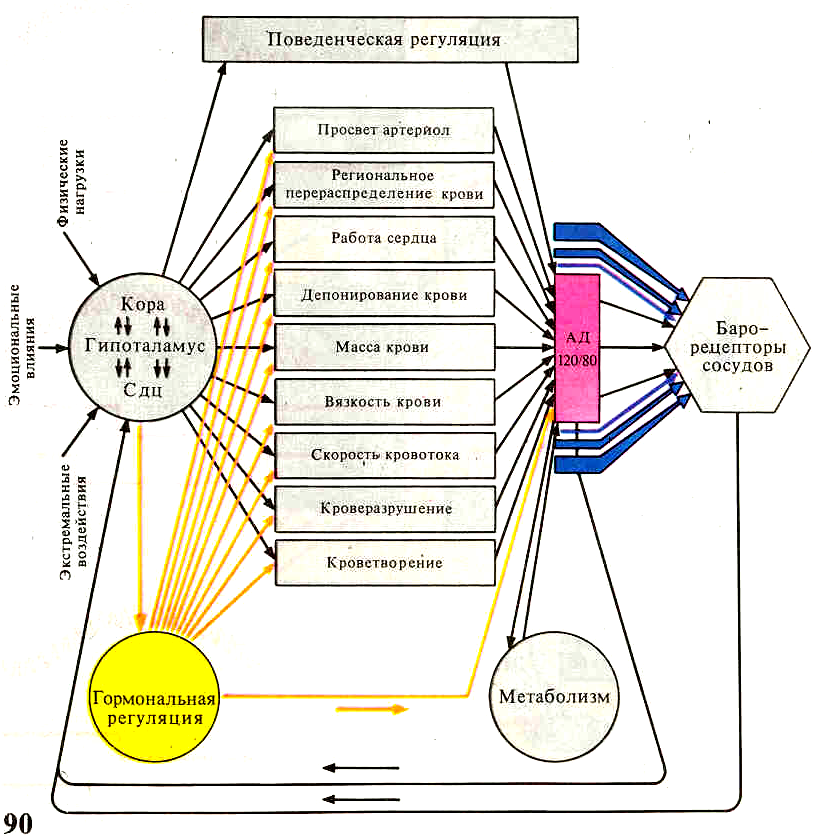

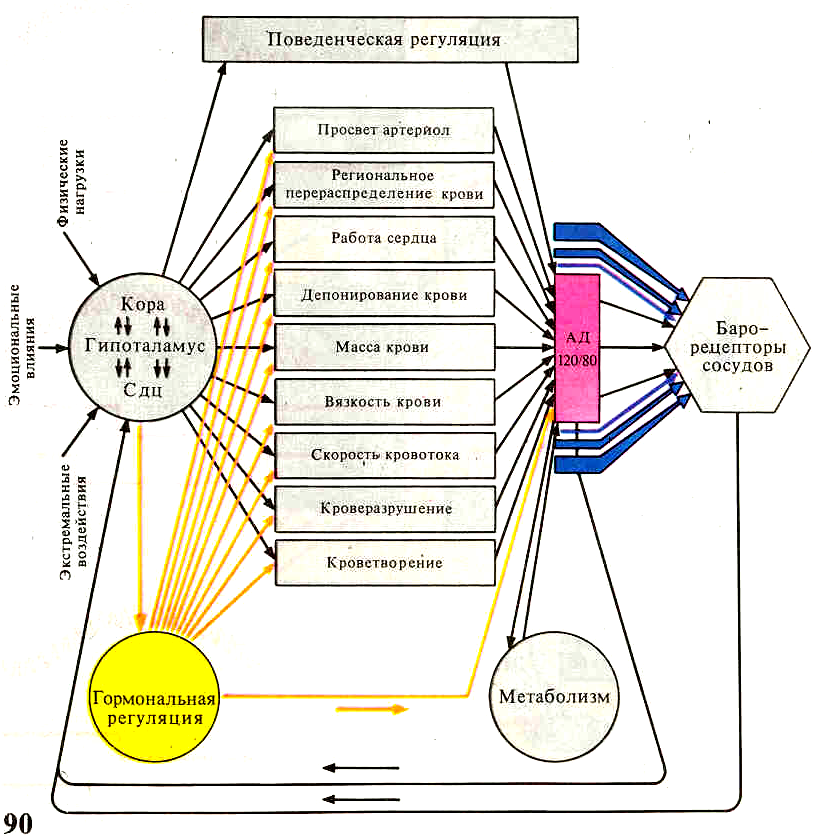

4. Схема функциональной системы, обеспечивающей поддержание постоянства крови.

5. Понятие о гемолизе, его видах и плазмолизе. Понятие об осмотическом давлении крови.

Процесс разрушения оболочки эритроцитов, вследствие которого происходит выход гемоглобина в плазму, называется гемолизом.

Различают несколько видов гемолиза.

- Осмотический гемолиз возникает в гипотонической среде, при этом кровь становится прозрачной ("лаковая кровь"). Мерой осмотической стойкости (резистентности) эритроцитов является концентрация раствора хлористого натрия, при которой начинается гемолиз. У человека границы стойкости эритроцитов находятся в пределах от 0,46% до 0,48% (в растворе такой концентрации разрушаются все эритроциты). При некоторых заболеваниях осмотическая стойкость эритроцитов снижается, т. е. гемолиз начинается при более высоких концентрациях раствора хлористого натрия.

|

|

|

Скачать 1.14 Mb.

Скачать 1.14 Mb.