Информ.материал_протозоозы. Эпидемиология и профилактика протозоозов (амебиаз, лямблиоз, малярия, трипаносомоз, лейшманиоз и др.).

Скачать 3.57 Mb. Скачать 3.57 Mb.

|

|

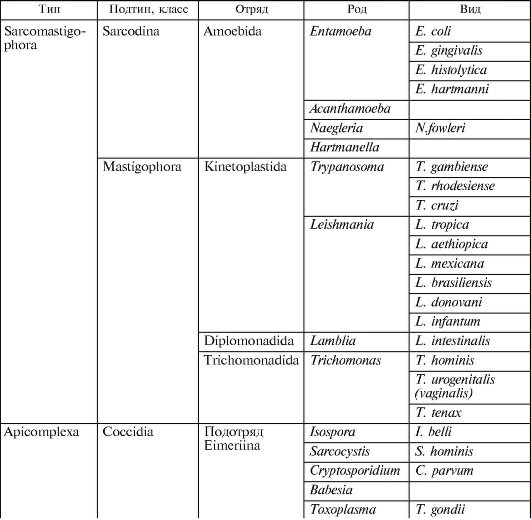

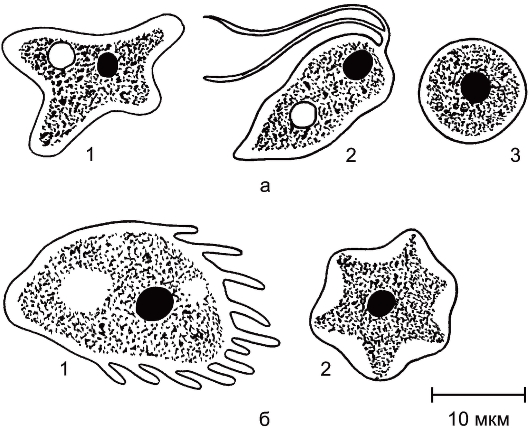

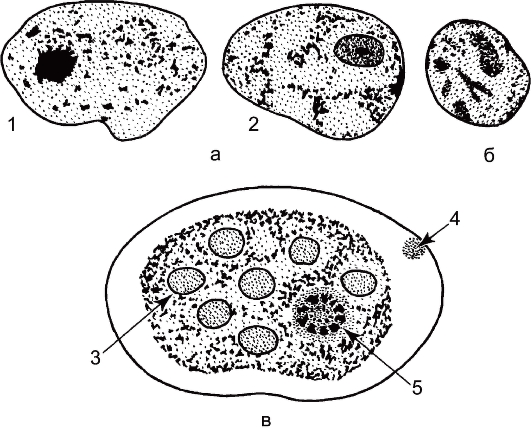

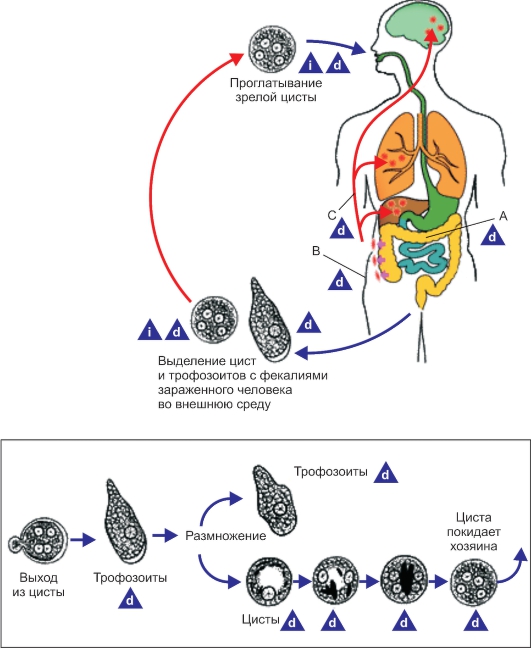

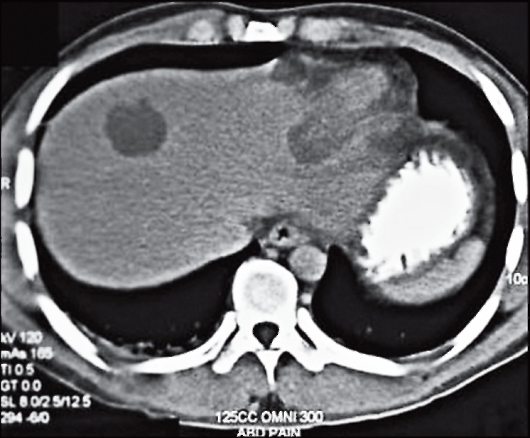

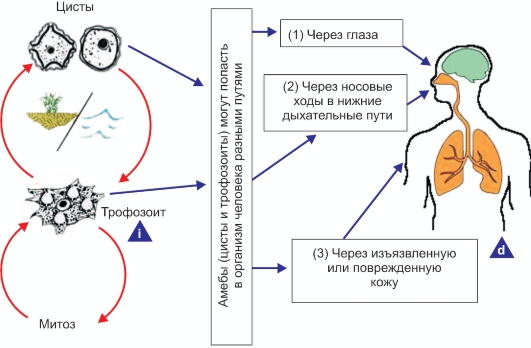

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОТОЗООЗОВ (АМЕБИАЗ, ЛЯМБЛИОЗ, МАЛЯРИЯ, ТРИПАНОСОМОЗ, ЛЕЙШМАНИОЗ И ДР.).» Многочисленные виды одноклеточных организмов в соответствии с современной зоологической классификацией относятся к подцарству простейших. Часть из них ведет паразитический образ жизни. В настоящее время известно около 70 000 видов простейших, из которых 10 150 видов ведут паразитический образ жизни; более 50 из них являются специфическими паразитами человека и еще десятки видов - факультативными паразитами человека (табл. 1). Таблица 1. Подцарство Protozoa (простейшие)   Медицинская протозоология занимается изучением распространения и эпидемиологии паразитарных болезней, имеющих медицинское и социальное значение, а также биологии их возбудителей. Морфология простейших. Простейшие - типичные эукариоты. Их тело состоит из ядра, цитоплазмы, ограниченной цитоплазматической мембраной. Клетка простейших - одноклеточный организм, выполняющий все функции целостного организма. Простейшие передвигаются с помощью псевдоподий (саркодовые), жгутиков и ундулирующих мембран (жгутиконосцы), ресничек (ресничные инфузории). Пищей простейшим служат органические частицы, в том числе живые организмы, а также растворенные в окружающей среде питательные вещества. Питание простейших происходит по-разному. Одни заглатывают пищевые частицы ртом, другие поглощают пищевые частицы при помощи псевдоподий (ложноножек), образующихся в любом участке тела. Частица при этом как бы обтекается и оказывается внутри вакуоли в цитоплазме простейшего, где и переваривается (пиноцитоз). У некоторых видов простейших питание происходит путем всасывания питательных соков и растворенных питательных веществ поверхностью тела (эндоосмотически). Простейшие некоторых видов способны инцистироватъся, т. е. округляться и покрываться плотной оболочкой. Цисты более устойчивы к воздействию неблагоприятных факторов, чем вегетативные формы. При попадании в благоприятные условия простейшие выходят из цисты и начинают размножаться. Размножение происходит бесполым (поперечное, продольное и множественное деление) и половым путями. Простейшие многих видов, ведущие паразитический образ жизни, размножаются последовательно в нескольких хозяевах. Например, малярийный плазмодий проходит цикл развития в теле комара и организме человека. 1. Тип Sarcomastigophora 1.1. Класс Sarcodina (саркодовые) 1.1.1. Отряд Amoebida В морфологическом отношении амебы более просты, чем жгутиконосцы, от которых они, по-видимому, произошли, утратив свои жгутики. Некоторые амебы имеют эти органеллы на протяжении части своего жизненного цикла. Цитоплазма паразитических видов амеб окружена только обо-  Рис. 1. Строение свободноживущих патогенных амеб. а - неглерия: 1 - вегетативная стадия, 2 - жгутиковая стадия, 3 - циста; б - акантамеба: 1 - вегетативная стадия, 2 - циста. лочкой, покрытой мукополисахаридным «пушистым слоем», а поддерживающие фибриллы отсутствуют. Движение и фагоцитоз осуществляются временными структурами - псевдоподиями. Цитоплазматические коллоидные вещества могут изменять свое физическое состояние от эктоплазматического геля до эндоплазматического золя. Пульсирующие движения обеспечиваются сократительными свойствами эктоплазматического геля. Шесть видов амеб пищеварительного тракта, включая Entamoeba histolytica, являются облигатными паразитами, которые обитают в просвете кишечника человека как анаэробные комменсалы; митохондрии у этих амеб отсутствуют. Всего насчитывается 8-10 тыс. видов. Из 6 видов амеб, обитающих в толстой кишке, только Entamoeba histolytica является условно-патогенной для человека. Седьмой вид - E. gingivalis - условно-патогенная амеба ротовой полости (рис. 2.1). Из непатогенных амеб чаще всего обнаруживают E. coli (у 40-50 % населения). Цисты чаще всего содержат от 1 до 8 ядер. Амеба дизентерийная (Entamoeba histolytica). E. histolytica вызывает амебиаз (син.: амебная дизентерия, амебизм) - протозойное антропонозное заболевание, протекающее в виде язвенного амебного колита или абсцессов печени и других органов. Краткая историческая справка. Возбудителя открыл Л. Ф. Леш (1875) при микроскопии испражнений больного в Санкт-Петербурге. Р. Кох (1883) выделил амебу из испражнений больных и органов умерших людей. Ф. Шаудинн (1903) детально описал ее и назвал Entamoeba histolytica. Заболевание под названием амебной дизентерии впервые описали У. Т. Каунсилмен и Ф. Леффлер (1891). Этиология. Возбудитель - Entamoeba histolytica - относится к простейшим рода Entamoeba класса Sarcodina. Существует в виде четырехъядерных цист и одноядерных вегетативных форм (трофозоитов) - предцистной, просветной (малая вегетативная, или minuta), большой вегетативной (magna) и тканевой. Морфологически E. histolytica неотличима от непатогенных видов E. dispar и E. moshkovskii (рис. 2.2).  Рис. 2. Строение Entamoeba histolytica. а - малая вегетативная форма: 1 - просветная форма, 2 - предцистная форма; б - зрелая циста; в - большая вегетативная форма (эритрофаг): 3 - поглощенные эритроциты, 4 - эритроцит, 5 - ядро. Предцистная форма малоподвижна, имеет гомогенную цитоплазму. Просветная форма E. histolytica, обитающая в просвете толстой кишки, крупнее предцистной (10-20 мкм). Обе формы непатогенны и в большинстве случаев вновь трансформируются в цисты по мере продвижения в толстой кишке (рис. 2.3) В некоторых случаях из просветной образуется большая вегетативная форма, а из последней - тканевая. Эти две патогенные формы подвижны, обладают протеолитическими ферментами и протеинами (специфический лектин N-ацетил-галактозамин и др.), определяющими их вирулентность. Выделяясь с испражнениями во внешнюю среду, вегетативные формы быстро погибают. Цисты достаточно устойчивы: сохраняются в испражнениях до 4 нед, в воде - до 8 мес, но быстро погибают при высушивании. Эпидемиология. Резервуар и источники инвазии - люди, больные острым или хроническим амебиазом, и бессимптомные цистоносители. В эндемических очагах инвазия в 90 % случаев проявляется в виде продолжительного (до нескольких лет) бессимптомного носительства. Механизм передачи - фекально-оральный; основные пути передачи - пищевой (особенно с овощами и зеленью), реже водный. Возможны бытовой путь передачи (через руки, загрязненные цистами амеб) и иногда контактный путь (при ротовых и анальных половых контактах). Амебиаз широко распространен во многих странах. В некоторых тропических и субтропических регионах Центральной и Южной Америки, Африки и Азии пораженность населения амебами достигает 50-80 %. Заболеваемость в основном спорадическая, хотя возможны и водные вспышки. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируют 40-50 млн случаев амебного колита и абсцесса печени, из которых 40 000-110 000 заканчиваются летально, что по уровню смертности от протозойных заболеваний ставит амебиаз на 2-е место после малярии. Патогенез. Выделяют кишечный, внекишечный и кожный амебиаз. После проглатывания человеком цисты преодолевают кислотный барьер желудка, вегетируют в тонкой кишке, последовательно трансформируясь в предцистную, а затем в просветную форму.  Рис. 3. Жизненный цикл Entamoeba histolytica. А - носительство; В - кишечная стадия заболевания; С - внекишечная стадия заболевания: i - инфекционная стадия; d - диагностическая стадия. На этих этапах развития возбудители непатогенны, инвазия проявляется в виде бессимптомного носительства. Механизмы этих превращений и факторы патогенности амеб окончательно не изучены. Лектин большой вегетативной формы амебы играет основную роль в процессах адгезии возбудителя к клеткам кишечного эпителия и последующего их лизиса. E. histolytica способны лизировать нейтрофилы, высвобождающиеся при этом медиаторы активизируют диарею и повреждение тканей. Повреждение слизистой оболочки и более глубоких слоев кишечной стенки происходит прежде всего в слепой, ободочной восходящей и ободочной поперечной кишках и сопровождается воспалительной реакцией, типичной для раннего развивающегося амебиаза. В последующем нарастают явления цитолиза эпителия, некроза тканей с образованием язв, нарушений микроциркуляции. При формировании глубоких язв возможны перфорация кишки и перитонит с последующим развитием спаечного процесса. Описанные патогенетические механизмы и патоморфологические изменения характерны для кишечной формы амебиаза. Внекишечный амебиаз обусловлен гематогенной диссеминацией амеб по системам портальной и нижней полой вен и их последующей фиксацией во внутренних органах с развитием абсцессов или язв. Чаще всего абсцессы формируются в правой доле печени, реже в легких, иногда могут быть в головном мозге, почках, поджелудочной железе. Описаны поражения перикарда. Поддиафрагмальный абсцесс печени может осложниться гнойным расплавлением диафрагмы с последующим гнойным плевритом. Кожный амебиаз возникает при выделении возбудителей с жидкими испражнениями и загрязнении ими кожных покровов промежности, где образуются эрозии и язвы. Иммунитет. При амебиазе иммунитет определяется активностью макрофагов, выработкой секреторных IgA и лимфокинов в толстой кишке, формированием гуморальных антител, сохраняющихся в организме при реконвалесценции до 1 года и более. Примечательно, однако, то, что приобретенный иммунодефицит не приводит к повышению вероятности инвазивного амебиаза. Инкубационный период варьируется от 1 нед до 2-3 мес. Клинические проявления. Кишечный амебиаз развивается постепенно, может проявляться лишь дискомфортом в животе и слабовыраженной диареей. Для легкого течения заболевания характерны кратковременные эпизоды кашицеобразного или жидкого со слизью стула по 2-3 раза в день. Случаи средней тяжести сначала проявляются диареей с жидким обильным стулом по 3-5 раз в день, при этом появляются умеренные боли в области слепой кишки и восходящего отдела толстой кишки, постепенно нарастает общая слабость, снижается аппетит. При осмотре больных можно обнаружить метеоризм, болезненность при пальпации в илеоцекальной области, по ходу восходящего и других отделов толстой кишки, утолщение слепой кишки. Сигмовидная кишка может выглядеть как болезненный воспалительный тяж. Печень и селезенка чаще всего не увеличены. Хроническое течение кишечного амебиаза наблюдается значительно чаще, чем при шигеллезах, и может быть рецидивирующим или непрерывным. Во время сравнительно длительных ремиссий больные чувствуют себя удовлетворительно. При непрерывном течении заболевания появляются прогрессирующая слабость, анемия, трофические нарушения, безбелковые отеки. Из-за дефицита белков и витаминов снижается масса тела больного. Редкие проявления кишечного амебиаза включают молниеносную форму, некротический колит, токсический мегаколон и амебому. Молниеносная форма встречается у детей раннего возраста, беременных и кормящих женщин, ослабленных лиц с недостаточностью питания.  Рис. 4. Амебный абсцесс печени. Компьютерная томография показала значительный объем повреждений печени в результате амебного абсцесса. Заболевание отличается выраженным токсикозом, сильными болями в животе, обширными язвенными поражениями толстой кишки. Некротический колит характеризуется очень тяжелым состоянием больных, высокой лихорадкой, диареей со стулом в виде мясных помоев, сильными схваткообразными болями в животе, развитием перитонита при расплавлении стенок кишечника с выходом в брюшную полость каловых масс. При перфорации кишки, а также при отсутствии эффекта консервативной антиамебной терапии требуется хирургическое вмешательство. Внекишечный амебиаз чаще всего проявляется формированием абсцессов печени, реже - легких, головного мозга и других органов. Амебный абсцесс печени (рис. 4) обычно возникает через 1-3 мес после появления симптомов ки- шечного амебиаза, но иногда спустя несколько месяцев или лет. Он может развиться даже после легкого течения кишечного амебиаза, а в 6-10 % случаев - без предшествовавших поражений толстой кишки. Абсцесс легкого чаще развивается при распространении абсцесса из верхних отделов печени на диафрагму и далее на легочную ткань. Абсцесс мозга - редкая форма внекишечного амебиаза. Кожный амебиаз регистрируют в основном у аборигенов тропических эндемичных зон. Заболевание проявляется образованием эрозий и глубоких малоболезненных язв на ягодицах, в промежности и перианальной области. Перианальные язвы могут вести к последующему формированию свищей. Диагностика. Кишечный амебиаз дифференцируют от других протозойных заболеваний, шигеллезов, сальмонеллезов и др. При микроскопии свежевыделенных испражнений (нескольких нативных мазков, а также препаратов, обработанных йодным раствором) можно найти трофозоиты E. histolytica. Обнаружение большой вегетативной формы амебы, содержащей фагоцитированные эритроциты, подтверждает диагноз кишечного амебиаза, тканевую форму выявляют редко. Присутствие в испражнениях просветной предцистной формы и четырехъядерных цист E. histolytica может наблюдаться и при амебном носительстве. При внекишечном амебиазе редко удается обнаружить амебы в гное абсцесса, поэтому лабораторная диагностика базируется на серологических методах исследования. С целью диагностики амебных абсцессов используют методы рентгенографии, ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной томографии (КТ), ядерного магнитного резонанса (ЯМР). При необходимости срочного уточнения диагноза можно прибегнуть к аспирационной биопсии абсцесса печени под контролем УЗИ или КТ. В этих случаях полученную желто-коричневую жидкость без запаха направляют в лабораторию для микроскопии, обнаружения антигенов возбудителя, культурального исследования. Профилактика амебиаза аналогична таковой при кишечных инфекциях. Общие санитарные мероприятия в очаге включают рациональную очистку и канализацию населенных мест, повышение санитарной грамотности населения, питье только кипяченой воды, мытье овощей с детергентом или вымачивание их в уксусе в течение 10-15 мин перед употреблением. Испражнения больных подвергают дезинфекции (5 % раствор лизола), белье замачивают в 3 % растворе лизола. Род Acanthamoeba (акантамебы). Акантамебы являются возбудителями акантамебиаза - протозооза, вызываемого различными видами свободноживущих амеб и проявляющегося поражением глаз, кожи и центральной нервной системы. Этиология. Для человека патогенны 6 видов амеб, относящихся к роду Acanthamoeba. Жизненный цикл акантамеб (рис. 5) включает две стадии: трофозоита и цисту. Трофозоит имеет овальную, треугольную или неправильную форму; его размеры - 10-45 мкм. Он имеет одно ядро с крупной эндосомой, а также экстрануклеарную центросферу. Трофозоиты образуют узкие, нитевидные или шиловидные псевдоподии. Размеры цист - от 7 до 25 мкм. Цисты одноядерные, имеют многослойную оболочку. Биология развития. Амебы рода Acanthamoeba - аэробы, обитают в почве и теплых пресноводных водоемах, преимущественно в придонном слое. Особенно много их в водоемах, образованных сбросами электростанций и загрязненных сточными водами.  Рис. 5. Жизненный цикл Acanthamoeba spp. i - инфекционная стадия; d - диагностическая стадия; (1) это приводит к острому кератиту; (2) развиваются гранулематозный амебный энцефалит (ГАЭ) и/или генерализованное заболевание у людей с ослабленной иммунной системой; (3) развиваются ГАЭ, генерализованное заболевание или поражение кожи у людей с ослабленной иммунной системой. Наличие большого количества органических веществ и высокая температура воды (28оС и выше) в этих водоемах способствуют резкому увеличению в них популяций амеб. При понижении температуры воды, изменении рН или подсыхании субстрата акантамебы инцистируются. Цисты акантамеб устойчивы к высыханию, охлаждению и действию многих антисептиков в стандартных концентрациях. Благодаря небольшим размерам они могут распространяться аэрогенно. Цисты акантамеб выделяли из тканей и экскрементов многих видов рыб, птиц и млекопитающих. Эпидемиология. Акантамебы - обычно свободноживущие организмы, которые, попадая в организм человека, способны переходить к паразитизму и заканчивать в организме хозяина свой цикл развития, образуя цисты. Источник инвазии - внешняя среда (контаминированные амебами вода, почва и др.). Человек заражается контактно-бытовым, водным и пищевым путями. Заболеваемость спорадическая, заражение возможно во все сезоны года. Распространены повсеместно. Наиболее часто случаи заболевания регистрируются в странах с тропическим и субтропическим климатом. Патогенез и клинические проявления. Акантамеб часто обнаруживают в мазках из носоглотки и в фекалиях здоровых людей. Чаще всего развиваются акантамебный кератит и поражения кожи, но в случае попадания амеб в головной мозг гематогенным путем из первичных поражений в роговице глаза или респираторном тракте развивается гранулематозный акантамебный энцефалит. Инкубационный период обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В начальном периоде симптомы болезни проявляются в стертой форме. Появляются головные боли, сонливость, судороги, отмечают нарушения психики. Заболевание постепенно прогрессирует, развивается коматозное состояние с летальным исходом. При патолого-анатомическом исследовании обнаруживают отек полушарий мозга, очаги размягчения с экссудатом на поверхности коры и утолщение мягких оболочек. На разрезах в большинстве участков мозга находят множественные очаги размягчения с геморрагическим некрозом размером от 1,5 до 6,5 см. В некротических массах обнаруживают трофозоиты и цисты акантамеб. Осложнения. При поражении глаз возможны перфорация роговицы, а при диссеминации возбудителей из первичного очага поражения - формирование амебных абсцессов внутренних органов. Диагностика. Диагноз акантамебного кератита устанавливают по результатам микроскопического исследования на наличие вегетативных и цистных форм амеб в слезно-мейбомиевой жидкости, смывах и соскобах из язвенных поражений роговицы и склеры. Иногда прибегают к культивированию акантамеб на среде Робинсона и других средах. В некоторых случаях применяют метод биопробы путем заражения лабораторных животных. Диагноз акантамебного поражения кожи устанавливают на основании обнаружения амеб и их цист в нативных и окрашенных препаратах, приготовленных из субстрата инфильтратов и биоптатов пораженных тканей. Наиболее эффективным методом диагностики амебного энцефалита является исследование нативных препаратов спинномозговой жидкости, в которых определяются подвижные трофозоиты. Профилактика заключается в соблюдении правил гигиены применения контактных линз. Нельзя хранить линзы в водопроводной воде или солевых растворах домашнего приготовления. Их следует хранить лишь в стерильных растворах, специально приготовленных в офтальмологических уч- реждениях. Эти растворы необходимо менять согласно инструкции по применению контактных линз. Для предупреждения акантамебного поражения кожи и энцефалита необходимо соблюдать правила личной гигиены и ограничивать контакты с местами обитания акантамеб. |