Ответы ординатура БАКТЕРИОЛОГИЯ. Правила работы и поведения в бактериологической лаборатории общего назначения

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

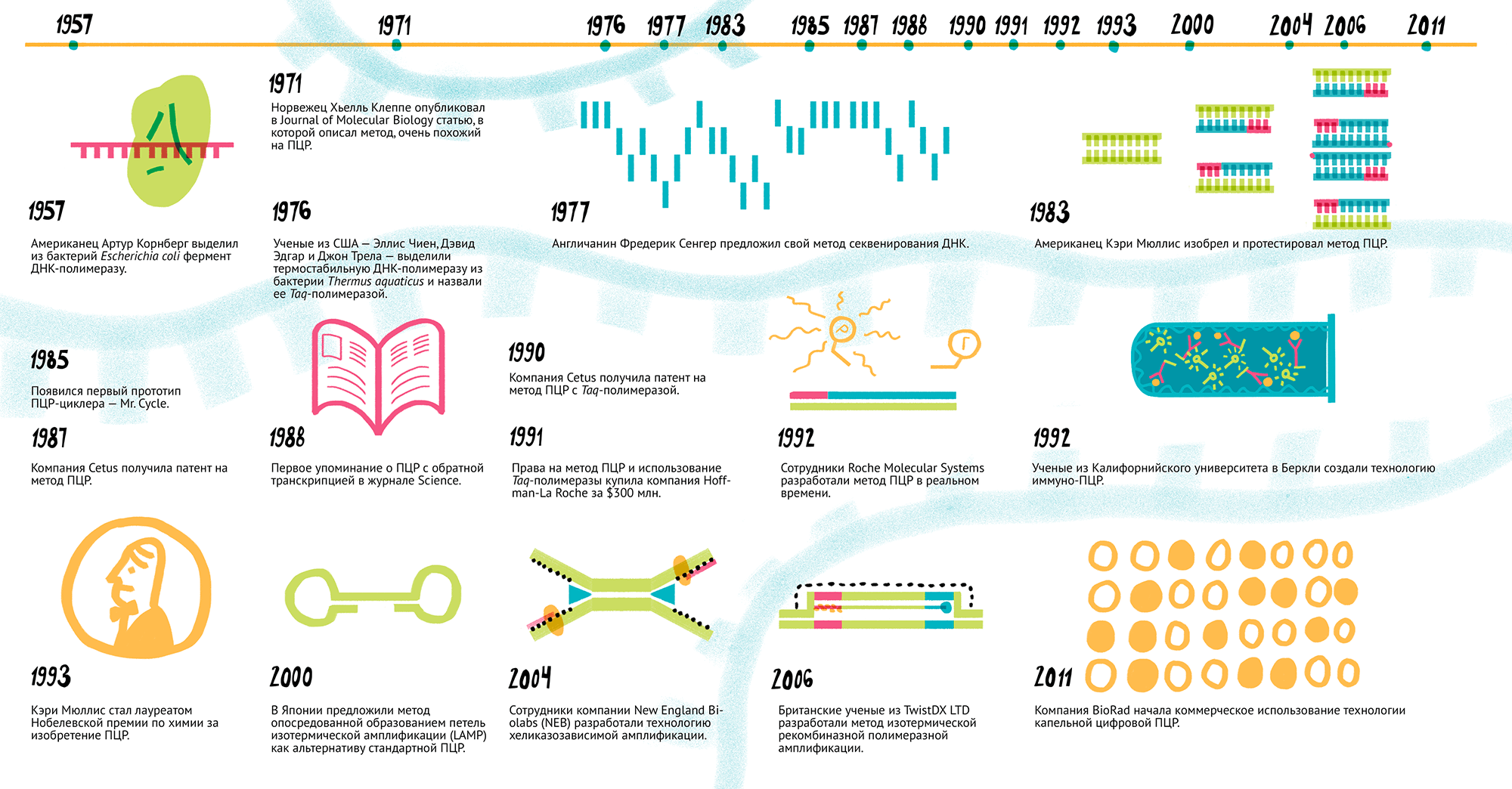

1 И 2 ВОПРОС Правила работы и поведения в бактериологической лаборатории общего назначения В помещение лаборатории нельзя входить без специальной одежды – халата, шапочки, сменной обуви. Запрещается в помещении прием и хранение пищи. Курение. Нельзя использовать лабораторную спец. одежду за пределами лаборатории. Зараженный материал подлежит уничтожению, инструменты и поверхность рабочего стола, дезинфицируют после окончания работ. После работы с культурой, животными, перед уходом из лаборатории необходимо вымыть руки. Штаммы микроорганизмов, заразный материал должны хранится в сейфе или холодильнике закрытыми и опечатанными. Необходимо проводить обеззараживания предметов, одежды, стола, комнаты, в случае если разбился сосуд с инфицированным материалом или произошел неосторожный разлив заразного материала. Сотрудники лаборатории подлежат обязательной вакцинации против тех инфекционных заболеваний, с возбудителями которых возможна работа в лаборатории. В лаборатории должна быть инструкция по технике безопасности, которую персонал должен знать и строго выполнять. Необходимо обязательно немедленно сообщить руководителю лаборатории обо всех аварийных ситуациях, создающих угрозу биологической безопасности и проводить все мероприятия для предотвращения последствий. Каждая бактериологическая лаборатория должна иметь лицензию на право работы с возбудителями. 3 ВОПРОС Контроль качества в лабораторных исследованиях — это создание и регулярное осуществление системы мероприятий для выявления и предотвращения недопустимых погрешностей, которые могут проявиться в процессе выполнения лабораторных исследований. Контроль аналитического процесса необходим для создания уверенности в том, что аналитические ошибки не влияют на клиническую значимость результатов. остоверность лабораторных исследований в бактериологических лабораториях во многом зависит от качества внутрилабораторного контроля, проведению которого в бактериологических лабораториях уделяется большое внимание. Основным документом, определяющим требования внутрилабораторного режима, являются Санитарные Правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующих потенциально опасные химические и биологические вещества»[3], в котором даны следующие определения: Контроль качестваэто совокупность действийдля измерения, изучения, испытанияодной или нескольких характеристик объекта и сравнения результатовс нормативными требованиями. Обеспечение качества - постоянная процедура, которая должна сохранять черты контроля, проводить корректирующие мероприятия. Внутрилабораторный контроль качества (ВЛКК) - система мер, предназначенных для оценки качества результатов исследований, надежности и точности измерений, а также устранения причин их недостоверности. Целью ВЛКК является обеспечение аналитического процесса предварительно установленным требованиям к точности анализа и величинам отклонения. Различными документами регламентируются следующие виды исследований при проведении ВЛКК: Контроль стерильности питательных сред Контроль качества и ростовых свойств питательных сред Контроль стерильности лабораторной посуды Контроль свойств музейных культур Контроль качества текущей дезинфекции Контроль воздуха в боксах Контроль работы стерилизационной аппаратуры: автоклавов и сушильных шкафов. Объем и кратность исследований должны составлять не более, чем 5% от общего числа исследований, проводимых лабораториями. [1] Посмотреть все изображения   Особое внимание заслуживает контроль качества питательных сред, что обеспечивает высокое качество результатов исследования. Для контроля качества питательных сред каждая лаборатория должна иметь набор референс-штаммов микроорганизмов, которые используются с этой целью. В бактериологических лабораториях в настоящее время в основном используются сухие питательные среды, выпускаемые промышленным способом, так как они экономичны, удобны для транспортировки и хранения. Плановый контроль качества питательных сред производится при поступлении в лабораторию каждой новой партии(серии) питательной среды. Внеплановый контроль качества питательной среды проводится по необходимости при истечении срока годности (но не более 6 месяцев) питательной среды, указанной на упаковке и при соблюдении условий хранения. При контроле качества питательной среды проводится оценка ростовых и ингибиторных свойств. Готовые питательные среды, расфасованные в стерильную лабораторную посуду, проверяются также на стерильность. Контроль качества стерильности лабораторной посуды проводится в плановом порядке 1 раз в месяц. Внеплановый контроль проводится в случаях неудовлетворительных результатов контроля качества стерилизации, а также массовом выделении однотипной флоры в исследуемых образцах, включая объекты окружающей среды и биоматериал. Вся стерильная лабораторная посуда должна иметь маркировку с датой стерилизации и конечной датой использования этой посуды как стерильной. По истечении конечной даты использования стерильной посуды вся лабораторная посуда подвергается повторной стерилизации с нанесением новой маркировки. Срок использования стерильной лабораторной посуды определяется положениями действующих нормативных документов по стерилизации изделий медицинского назначения Контроль воздуха боксов для посева стерильного материала проводится каждый раз при работе в нем. В остальных рабочих помещениях контроль воздуха проводится в плановом порядке ежеквартально. Внеплановые исследования воздуха проводятся по показаниям./2/ Стерилизационные оборудования (автоклав, сухожаровые шкафы) в бактериологическихлабораториях должны подвергаться бактериологическому контролю, который осуществляется ежемесячно. При внутрилабораторном контроле автоклава контролируемыми показателями являются температура и давление. Для контроля температуры используются химические индикаторы, их помещают в контрольные точки. Бактериологическийконтрольработы стерилизационной аппаратуры осуществляют спомощью биотестов, оценивая гибель спор термоустойчивых микроорганизмов.Работа сухожаровых шкафов контролируется 1 раз в месяц, а также в следующих случаях: при установке нового оборудования, при неудовлетворительных результатах контроля стерильности лабораторной посуды ОТВЕТ НА 4 вопрос Каждое структурное подразделение, проводящее работу с ПБА I-II групп, должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения определенного вида работ с конкретными видами микроорганизмов. 2.1.2. Хранение и учет ПБА, обмен и уничтожение осуществляют согласно санитарным правилам о порядке учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности. Передачу изолятов микроорганизмов, подозрительных на принадлежность к ПБА I-II групп, полевого и клинического материала, содержащего либо подозрительного на содержание ПБА I-II групп, из одной организации в другую, обладающую правом работы с микроорганизмами I-II групп патогенности, разрешается производить только при наличии письменного разрешения руководителя организации, передающей ПБА, сопроводительного письма, акта упаковки и акта о передаче. Руководитель принимающей организации должен быть предварительно уведомлен о передаче ПБА в письменной форме. Не допускается передача ПБА при отсутствии в организации: - лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний соответствующей группы патогенности; - санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с ПБА в соответствующей лаборатории. Хранение ПБА осуществляется в помещениях "заразной" зоны лаборатории, где проводят манипуляции с ПБА. Допускается хранение ПБА в "чистой" зоне, в специально выделенном и оборудованном помещении коллекций культур микроорганизмов. Передача обеззараженного материала между лабораториями одной организации и за ее пределы допускается после проверки на специфическую стерильность, регламентированную соответствующими нормативно-методическими документами и инструкциями по биологической безопасности. Диагностические, экспериментальные и производственные виды работ с вирусами I группы патогенности и микроорганизмами, таксономическое положение которых не определено, а степень опасности не изучена, а также аэробиологические исследования проводят в изолированных лабораториях. Допускается проведение диагностических исследований с использованием методов экспресс- и ускоренной диагностики (без накопления возбудителя вирусологическими методами) в лабораториях специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора.   ОТВЕТ НА 5 вопрос ОТВЕТ НА 5 вопросСанитарно-противоэпидемический режим в лаборатории – это комплекс санитарно–гигиенических и противоэпидемических мероприятий, препятствующих инфицированию медперсонала. Сотрудники подвергаются риску заражения ВИЧ, вирусным гепатитом, кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями, основным источником распространения которых является инфицированный биологический материал (кровь, мокрота, ликвор, сперма, моча, кал и другие секреты и экскреты). Ответственность за организацию и соблюдение противоэпидемического режима при работе с потенциально опасным материалом возлагается на руководителя лаборатории. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемического режима в лаборатории учреждений здравоохранения осуществляют заведующий, старший фельдшер-лаборант и специалисты центров гигиены и эпидемиологии. Требования по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения оговорены нормативными актами. Медицинскому персоналу лаборатории следует избегать контакта кожи и слизистых с кровью и другими биологическими жидкостями, для чего необходимо: Работать в халатах, шапочках, сменной обуви, а при угрозе забрызгивания кровью или другими биожидкостями – в масках, очках, клеенчатом фартуке. Работать с исследуемым материалом в резиновых перчатках, избегать уколов и порезов, все повреждения кожи должны быть закрыты лейкопластырем или напальчниками. Проводить разборку, мойку, прополаскивание лабораторного инструментария и посуды после предварительной дезинфекции. Запрещается принимать пищу, пить, курить и пользоваться косметикой на рабочем месте. Поверхность рабочих столов в конце каждого рабочего дня, а в случае загрязнения биологическим материалом, немедленно подвергаются дезинфекции. В процессе микробиологических исследований, имеющих конечную цель выделение и идентификацию микроорганизмов, возможно загрязнение (контаминация) предметов окружающей среды как исследуемыми объектами, потенциально зараженными микроорганизмами, так и выделенными микроорганизмами. Соблюдение противо эпидемического режима в лабораториях предусматривает регулярное проведение текущей дезинфекции, как части уборки лабораторных помещений В процессе микробиологических исследований возможна передача микроорганизмов воздушным путем. Соблюдение противоэпидемического режима в бактериологических лабораториях предусматривает регулярное обеззараживание воздуха рабочих помещений с помощью бактерицидных облучателей разных типов 6. Этика и деонтология в профессиональной деятельности врача КДЛ. Правовые вопросы службы. Деонтологию в работе клинической лаборатории определяют как науку о моральном, эстетическом и интеллектуальном облике человека, посвятившего себя благородному делу - заботе о здоровье человека. Эта наука о взаимоотношениях между медиками, больными и их родственниками, а также между коллегами в медицинском коллективе и социальными учреждениями. Деонтология в лабораторной работе включает следующие аспекты: взаимоотношения фельдшера-лаборанта и врача-клинициста; взаимоотношения специалиста с пациентом; взаимоотношения между коллегами; соблюдение соответствующей дисциплины с целью предупреждения ятрогенных заболеваний; предупреждение ошибок в лабораторной работе и др. Производственная работа врача клинической лабораторной диагностики включает следующие этапы: взятие или прием материала от больного для анализа; исследование этого материала; заключение по результатам исследования; выдача результатов анализа. Прямой вред наносят пациентам неприветливое, недоброжелательное, официальное, сухое обращение сотрудников лаборатории с проявлением раздражительности, нетерпеливости, обидчивости, антипатии, спешки, забывчивости, панибратства, своего превосходства, а также их громкие профессиональные разговоры, особенно возгласы, неделовая обстановка, перебранки и споры, замечания старших о недобросовестном отношении к своим обязанностям младших. Врач должен контролировать каждое свое слово, не торопиться сообщать пациенту результаты выполненного лабораторного анализа. Так однажды на вопрос больного о том, что показал анализ мочи, врач ответил: «Ничего особенного, кроме нескольких «гробовых крышек» (кристаллы трипельфосфата) патологического в моче нет.» Эта фраза ввергла пациента в глубокую депрессию. Понятие врачебной этики и деонтологии многозначно. Это и отношения с пациентом, рождающиеся и базирующиеся на глубокой обратной связи. Это и контрапункт между больным и обществом, родными, знакомыми, сослуживцами. В процессе научных исследований и обучения специалистов по клинической лабораторной диагностике должна соблюдаться врачебная тайна. 7. Получение биоматериала ЖКТ и подготовка для бактериологического исследования. Желудок. При исследовании на хеликобактериоз берут желудочный сок 2-3 мл, который смешивают с 8 мл 20% глюкозы (можно хранить в холодильнике 5 часов до посева) или биоптат (кусочек 1-2 г на 2 мл 20% глюкозы). Для исследования также можно брать и рвотные массы, несмотря на то, что их собирают в нестерильную посуду. Желчь. Исследуют при гнойно-воспалительных заболеваниях желчного пузыря. Материал из желудочно-кишечного тракта, пузыря и желчных протоков (холециститы, холангиты, желчнокаменная болезнь). Желчь собирают при зондировании в процедурном кабинете отдельно по порциям А, В, С в три стерильные пробирки (во время операции с помощью шприца в одну пробирку). Накануне необходимо исключить из рациона питания обследуемого продукты дрожжевого и молочно-кислого брожения (кефир, творог и др.). Порции желчи доставляются в лабораторию не позднее 1-2 часов от момента взятия. В норме желчь стерильна. Наиболее достоверным является исследование желчи, полученной во время операции. При дуоденальном зондировании возможна контаминация желчи микрофлорой ротовой полости и верхних отделов пищеварительного тракта, и необходимо количественное определение каждого вида бактерий в 1 мл желчи. Выделение значительного количества S. aureus может свидетельствовать о наличии печеночного или диафрагмального абсцесса. Обнаружение в дуоденальном содержимом сапрофитных нейссерий и дрожжеподобных грибов признак контаминации микрофлорой ротовой полости. Кал. Для бактериологических исследований собирается только свежевыделенный кал. Время доставки кала после его сбора имеет важнейшее значение для получения достоверных результатов анализов. При невозможности опорожнить кишечник в утренние часы, сбор материала производится вечером. Для получения достоверного результата материал для исследования берется до начала антибактериальной терапии или в интервалах между курсами лечения, но не ранее двух недель после ее окончания. За 3-4 дня до исследования необходимо отменить прием слабительных препаратов, касторового и вазелинового масла и прекратить введение ректальных свечей. Кал, полученный после клизмы, а также после приема бария (при рентгенологическом обследовании), для исследования непригоден. Предварительно написать на этикетке емкости для кала данные: ФИО, дату рождения, дату и время сбора материала. Запись должна быть сделана разборчивым почерком. При взятии материала необходимо соблюдать стерильность. В судно или на дно унитаза помещают стерильную бумагу (или проглаженный лист) либо одноразовую пластиковую тарелку. Испражнения собирают сразу после дефекации специальной ложечкой, вмонтированной в крышку пластикового контейнера в объеме 1-2 г. Исследованию подлежит средняя порция испражнений. Избегать попадания мочи и кусочков не переваренной пищи. Нельзя производить сбор кала с памперсов. У грудных детей материал собирать со стерильной пеленки или предварительно проглаженных ползунков. В случае сбора жидкого кала его можно собрать, подстелив под малыша клеенку. При исследовании на дисбактериоз возможно использование транспортной системы с жидкой средой Cary Blair (кишечные патогенны), боратно – буферного раствора (энеробактерии), фосфатной буферной смеси (энтеробактерии) и т.д.. При заборе в жидкую транспортную среду объем материала не должен превышать 1/3 объема среды. Испражнения необходимо тщательно гомогенизировать в среде. Доставка в лабораторию в течение 2 ч. с момента забора материала. Допускается хранение в течение 24 ч., в холодильнике при условии использования жидкой транспортной среды. 8. Получение биоматериала дыхательных путей и подготовка для бактериологического исследования. Посев из ЛОР органов Материал для исследования берется до начала антибактериальной терапии или не ранее двух-трех недель после ее окончания. В течение суток перед исследованием рекомендовано не применять местные лекарственные препараты. Материал для исследования из зева берется утром до чистки зубов или не ранее чем через 2 часа после последнего приема пищи Для более полного открытия глоточного отверстия рекомендуется по время забора материала надавливать шпателем на корень языка. Важно, чтобы при извлечении тампона он не касался зубов, щек, языка. Для сбора мазков из носоглотки и ротоглотки используются стерильные зонды, которые после сбора материала погружают в контейнеры с транспортной средой, обеспечивающей стабильность и сохранение ростовых свойств микроорганизмов. Тип зондов, состав транспортных сред, методику сбора, а также условия хранения и транспортирования клинического материала следует уточнить в инструкции к используемым реагентам. Хранение образцов Для культуральных исследований и микроскопии – при температуре 2–8°С не более 24 ч. Для выявления РНК/ДНК: при температуре 2–8°С – в течение 3 сут.; при температуре минус 16–20°С – до 3 мес.; длительно при температуре не выше минус 68°С. Допускается лишь однократное замораживание–оттаивание материала. Исследование мокроты Предпочтительным является исследование утренней порции мокроты. Перед сбором мокроты рекомендуется почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой. Недопустимо попадание в мокроту слюны и носовой слизи. Мокрота собирается в стерильный контейнер. Рекомендуется держать контейнер как можно ближе к губам и сразу же сплевывать в него мокроту по мере ее откашливания, кашель может быть индуцирован с помощью нескольких глубоких вдохов. При отсутствии мокроты, накануне вечером или рано утром в день сдачи анализа назначается отхаркивающее средство или раздражающие ингаляции. Для сбора мокроты использовать стерильную посуду с завинчивающейся крышкой; Сроки доставки мокроты в лабораторию не должны превышать 1,5–2 ч. от момента ее получения (допускается хранение в холодильнике, но не более 6 ч.) Трахеобронхиальные смывы 1. Специальным шприцем ввести в трахею 10 мл стерильного физиологического раствора; 2. Собрать откашливаемый смыв в стерильную посуду с завинчивающейся крышкой; 3. Бронхиальные смывы, в том числе вблизи очага воспаления, можно взять с помощью бронхоскопа. Сроки доставки материала в лабораторию не должны превышать 1,5–2 ч. от момента его получения. Допускается хранение в условиях холодильника, но не более 6 ч. с момента забора, t хранения от 2 до 8 С°. 9. Получение биоматериала из мочевыделительной системы и подготовка для бактериологического исследования. Исследованию подвергается утренняя средняя порция свободно выпущенной мочи (за ночь концентрация бактерий в мочевом пузыре возрастает). Не рекомендуется принуждение пациента к приему жидкости для форсирования диуреза, так как при разбавлении мочи снижается число бактерий. 1. Нельзя собирать мочу из мочеприемника. Следует использовать стерильную емкость с завинчивающейся крышкой или специальную систему, предназначенную для сбора мочи. 2. Перед взятием пробы мочи провести тщательный туалет наружных половых органов с мылом с целью предотвращения контаминации пробы мочи нормальной микрофлорой половых органов; 3. При мочеиспускание, наружные половые губы должны быть раздвинуты (женщины). При сборе мочи у пациента мужского пола необходимо оттянуть крайнюю плоть; 4. После того как была выпущена первая небольшая порция мочи, собрать среднюю порцию в стерильную емкость с завинчивающейся крышкой или в специальную систему, предназначенную для сбора мочи; 5. При невозможности соблюдения необходимых условий и правил хранения и транспортирования пробы мочи произвести повторный забор материала, так как могут быть получены недостоверные результаты исследования; 6. При проведении скрининговых тестов на туберкулез мочу проводят трехкратное исследование образцов мочи, полученных в течение трех последовательных дней. Объем пробы не менее 20 мл. Доставка в лабораторию в течение 2 ч. с момента забора материала при комнатной температуре. Допускается хранение в холодильнике (от 4 до 8 С°) не более 12 ч. При использовании транспортных систем Sarstedt Urine Monovette® с консервантом борная кислота – 24 ч. Порция мочи, полученная при катетеризации 1. Перед катетеризацией, если мочевой пузырь заполнен, пациент должен частично его освободить; 2. Перед процедурой провести тщательный туалет наружных половых органов с мылом с целью предотвращения контаминации пробы мочи нормальной микрофлорой половых органов. После чего ввести катетер в мочевой пузырь; 3. Из катетера первые 15–30 мл мочи собрать в специальную емкость для утилизации, после чего заполнить на 1/3–1/2 стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой; 4. Для уточнения локализации инфекции мочевой пузырь опорожняют катетером, промывают раствором антисептика (50 мл раствора, содержащего 40 мг неомицина и 20 мг полимиксина) и через 10 минут забирают пробу мочи. При инфекциях мочевого пузыря моча остается стерильной Доставка в лабораторию в течение 2 ч. с момента забора материала при комнатной температуре. Допускается хранение в холодильнике (от 4 до 8 С°) не более 12 ч. При использовании транспортных систем Sarstedt Urine Monovette®. с консервантом борная кислота – 24 ч. Материал из уретры у мужчин и женщин 1. Перед взятием биоматериала необходимо обмыть половые органы теплой водой или изотоническим раствором, удалить свободно стекающие выделения; 2. Забор биологического материала из уретры необходимо произвести не ранее, чем через 1 ч. после мочеиспускания; 3. Если отделяемое скудное и получить не удается, то в уретру ввести тонкий стерильный «уретральный» зонд–тампон на глубину 2–4 см, вращательными движениями собрать материал в течение 2 с. Аккуратно извлечь зонд–тампон из уретры и поместить в пробирку с транспортной средой; • Взятие биоматериала при исследовании на гонорею рекомендуется произвести с помощью транспортной системы со средой Amies с активированным углем. Не допускается охлаждение биоматериала ниже температуры 30°С; • При исследовании на Ureaplasma и Mycoplasma рекомендуется использовать транспортную систему со средой специального назначения VCM™, содержащую в своем составе антибиотики, ингибирующие рост сопутствующей микрофлоры. При использовании транспортной системы с жидкой средой VCM™ возможно дальнейшее ее применение для различных типов исследования: первичный посев, приготовление мазка, культуральный метод и ПЦР. • При подозрении на трихомонадную инфекцию (Trichomonas) целесообразно исследовать смывы из уретры, получаемые с помощью стерильной одноразовой пипетки или стеклянной трубки, снабженной резиновой грушей. Для этого в стерильную пастеровскую пипетку набрать 0,5–1,0 мл стерильного, теплого раствора Рингера, носик аккуратно ввести в наружное отверстие уретры. Затем раствор несколько раз вдувать и засасывать обратно в пипетку. Полученную смывную жидкость перенести в пробирку типа «Эппендорф» и использовать для приготовления препаратов или культурального исследования. Хранить не более 2 ч. с момента забора материала при комнатной температуре. Допускается хранение до 48 ч. при условии использования транспортной системы со средой. 10. Получение раневого отделяемого и подготовка для бактериологического исследования. Материал из раны: экссудат, тканевая жидкость, биоптаты и др. в зависимости от клинической ситуации Во время взятия материала не касаться окружающих рану тканей, кожи и участков слизистых. 1. Поверхность кожи вокруг раны обработать ватным тампоном, смоченным 70%–ным этиловым спиртом или другим антисептиком; 2. Стерильной марлевой салфеткой удалить детриты и гной; 3. Материал брать двумя стерильными ватными тампонами, круговыми вращательными движениями от центра к периферии пораженного участка, в течении 5–10 секунд. Первый зонд–тампон предназначен для бактериоскопии и после проведения процедуры взятия биоматериала, тампон необходимо поместить в стерильную одноразовую пробирку. Второй – для бактериологического посева, помещается в пробирку с жидкой или агаризованной средой Amies, с углем или без; 4. При взятии кусочков ткани (3–5 см³), образцы помещают в стерильные емкости (пробирки или контейнеры с завинчивающейся крышкой), содержащие небольшое количество физиологического раствора (3–5 мл). Хранить не более 2 ч. с момента забора материала при комнатной температуре. Допускается хранение до 48 ч. при условии использования транспортной системы со средой. Во время взятия материала не касаться окружающих рану тканей, кожи и участков слизистых Материал доставляют в лабораторию для немедленного посева < 1 час; при отсроченной транспортировке необходимо избегать охлаждения материала после посева на транспортную среду материал можно хранить при 4°С до 24 часов. Оценка количества микроорганизмов в раневом отделяемом важна для прогнозирования течения процесса. При обсемененности <10*5 КОЕ/мл микроорганизмов исследуемого материала (для грибов и анаэробов >10'’ КОЕ/мл) наблюдают хорошее заживление раны, а >105 КОЕ/мл нагноение развивается даже в жизнеспособных тканях. В случае наличия в ране некротизированных тканей, гематом, инородных тел развитие гнойного процесса возможно и при более низких уровнях обсемененности. Кроме того, при уровнях обсемененности раны > 1 0 КОЕ/мл резко возрастает угроза развития сепсиса. В тоже время во время проведения антимикробной терапии наблюдается снижение микробной обсемененности, что необходимо учитывать при этиологической диагностике. При одновременном обнаружении в материале нескольких видов микроорганизмов ведущее значение следует придавать видам, обнаруженным в наибольшем количестве. Материал глубоких ран или абсцессов 1. Поверхность кожи вокруг раны обработать ватным тампоном, смоченным 70%–ным этиловым спиртом, а затем йодным раствором (1–2%– ная настойка йода); 2. Стерильной марлевой салфеткой удалить детриты и гной 3. После высыхания антисептика на поверхности раны получить аспират в объеме 1–2мл из глубины раны с помощью шприца. Необходимо избегать контаминации образца посторонней микрофлорой; 4. При получении материала во время оперативного вмешательства для бактериологического исследования направляют ткани стенки абсцесса; Сбросить игру в специальный контейнер для сбора и утилизации игл, аспират из шприца поместить в пробирку с транспортной средой Cary Blair. Биоматериал доставить в лабораторию незамедлительно при использование шприца, с предварительно удаленной иглой. Допускается хранение до 48ч. при условии использования транспортной системы со средой. 11. Получение ликвора и подготовка для бактериологического исследования. Пробы должны проводиться асептично. Забор материала собирают в 3 стерильные пробирки. Одна направляется на цитологическое и б\х исследование, вторая на бактериологическое исследование, третья для обнаружения фибринозной пленки и сгустка. Материал должен быть доставлен в лабораторию как можно скорее и при доставке должна поддерживаться температура 37 °С. Доставленную пробу центрифугируют. Надосадочную жидкость стерильной пипеткой помещают в пробирку и используют для биохимического и серологического исследования. Оставшийся осадок и около 0,5 мл жидкости используют для изготовления мазков для посева. Из осадка делают 2 тонких мазка на стекле, окрашивают по Граму и немедленно микроскопируют. Иногда на типичной морфологии могут быть выявлены только возбудители - как менингококк, пневмококк. Менингококк. Для бактериоскопического исследования прозрачную жидкость предварительно центрифугируют и делают мазок из осадка; мутную жидкость не центрифугируют, мазки красят по Граму. Менингококки имеют вид диплококков, чаще граммотрицательны. Стафилококки и другие возбудители гнойного менингита также обнаруживаются при бактериоскопическом исследовании мазков, окрашенных по Граму. Достоверность полученных результатов определяют посевом на соответствующие питательные среды. Бактериальные антигены определяются также путем реакции латекс-агглютинации( позволяет обнаружить полис\р комплексы для диагностики N.meningitidis, S.pneumoniae, H.influenzae) Микобактерии туберкулеза чаще всего обнаруживаются при б-скопическом исследовании- окраска по Циль-Нильсену, люминисцентная микроскопия, для исследования чаще используют фибринозную пленку Посев спинномозговой жидкости производят на следующие питательные среды: Первичный посев на чашку с шоколадным агаром, затем посев СМЖ в пробирку с 0,1 %-м полужидким сывороточным агаром. Для этого непосредственно из пункционной иглы 5—6 капель СМЖ вносят в пробирку с 0,1 %-м полужидким сывороточным агаром. По результатам микроскопии выполняют высев на чашки с «шоколадным» агаром для выделения менингококков, пневмококков и гемофильных палочек типа «b». В других случаях, в соответствии с данными бактериоскопического исследования, к указанному набору сред добавляют питательные среды (желточно-солевой агар, среда Эндо, среда Сабуро и др.) Также используют молекулярно-генетические методы исследования(ПЦР)  12. Музей культур бактерий. Регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 года №1668 «Об утверждении Правил создания, пополнения, ведения и использования коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов, а также Правил создания и ведения национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов» Рабочие коллекции патогенов создаются для обеспечения деятельности организации, имеющей лицензию, и предназначены для решения конкретных текущих задач по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических или производственных работ. К рабочим коллекциям патогенов относятся коллекции патогенов, создаваемые для осуществления контроля качества питательных сред и иных препаратов и для научно-исследовательской работы (например, коллекция штаммов, обладающих устойчивостью к лекарственным препаратам), а также коллекции штаммов, полученных в рамках международной деятельности, и коллекции производственной направленности - штаммы патогенов, используемые для производства иммунобиологических препаратов и бактериофагов. Рабочие коллекции патогенов пополняются путем получения типовых патогенов из исследовательских или государственных коллекций патогенов, выделенных при диагностических и иных исследованиях живых объектов и окружающей среды, научно-исследовательских разработках, направленных на создание штаммов с полезными свойствами. Штаммы, поддерживаемые в рабочих коллекциях патогенов, должны принадлежать тем видам возбудителей, с которыми осуществляется деятельность в организации, имеющей лицензию, а их количество должно соответствовать объему, требующемуся для проведения работ. Порядок создания коллекций патогенов При создании коллекций патогенов должны соблюдаться требования к обеспечению биологической безопасности, биологической защиты, а также физической защиты коллекций патогенов от несанкционированного доступа. В целях создания государственной коллекции патогенов организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, имеющая лицензию, формирует по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого она находится, заявление о включении коллекции патогенов в перечень государственных коллекций патогенов, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона "О биологической безопасности в Российской Федерации" Создание организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, имеющей лицензию, исследовательской коллекции патогенов осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится эта организация. Документы о создании исследовательской коллекции патогенов должны включать положение об исследовательской коллекции патогенов, утверждаемое руководителем организации, имеющей лицензию, а также справку о количестве штаммов патогенов в коллекции (используемых в том числе для разработки и производства диагностических, профилактических и лечебных препаратов) и их таксономической принадлежности, пояснительную записку о наличии лицензии, состоянии биологической безопасности и физической защищенности организации, имеющей лицензию. Решение о создании в организации, имеющей лицензию, рабочей коллекции патогенов принимает руководитель этой организации. 13. Биотехнология. Биотехнология - использование в производстве живых организмов и биологических процессов. Основные принципы биотехнологии - ферментация, культивирование микроорганизмов, растительных и животных клеток, генная и клеточная инженерия. Генная инженерия - сердцевина современной биотехнологии. На основе достижений генетики разработаны высокоточные методы диагностики и идентификации микроорганизмов - определение плазмидного профиля, рестрикционный анализ, ДНК - гибридизация, полимеразная цепная реакция (ПЦР), секвенирование. Методы основаны на использовании ряда специфических ферментов - рестриктаз (ферментов, расщепляющих ДНК в специфических участках), лигаз или синтетаз (обеспечивают соединение двух молекул), в частности ДНК - лигаз (получение рекомбинантных молекул ДНК), полимераз (ДНК - зависимая ДНК - полимераза обеспечивает полимеразную цепную реакцию – ПЦР - многократное реплицирование специфического участка нуклеотидной последовательности). Плазмиды (F- плазмиды) и вирусы (бактериофаги) используют в генной инженерии в качестве векторов для переноса генетического материала (генов). Метод клонирования заключается в том, что выделенный фрагмент (ген) вводится в состав плазмиды или другой самореплицирующейся системы и накапливается в размножающихся клетках. Практический вариант использования: микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ (в том числе вакцин). Гибридомную технологию используют для получения моноклональных антител (МКА). Кроме клонирования для получения генов используют химический синтез. С помощью генно-инженерных методов получают вакцины, антигены, диагностикумы, гормоны, иммуномодуляторы. Одним из крупных разделов биотехнологии является производство антибиотиков и различных химиотерапевтических препаратов антибактериального действия. Методы воздействия на микроорганизмы по виду использованного фактора можно разделить на физические( Термическая обработка,облучение, фильтрование ) и химические, по характеру воздействия - на неизбирательные (обеззараживание - дезинфекция, стерилизация) и избирательные (химиотерапевтические). Рестрикционный анализ.Сущность метода заключается в обработке ДНК рестрикционными ферментами (специфическими эндонуклеазами), разрезающими молекулу ДНК по определенным последовательностям нуклеотидов. После этого анализируют полученные фрагменты, специфические для каждого вида или варианта микроорганизма. Гибридизация ДНК.Метод основан на определении уникальных последовательностей генома микроорганизма, отражающих свойства вида или варианта. Сущность обнаружения таких участков ДНК основана на способности комплементарных последовательностей нуклеиновых кислот к гибридизации. Исследование проводят с помощью меченых ферментом, радионуклидом или флюорохромом нуклеиновых зондов, представляющих однонитевые фрагменты ДНК, комплементарные уникальным участкам микробного генома. Основной областью применения является идентификация трудно культивируемых или медленно растущих микробов (например, представителей родов Mycobacterium, Neisseria, Campylobacter). Метод молекулярной гибридизации требует большого количества молекулярных зондов, времени, сложен в постановке, не отличается высокой чувствительностью и широкого практического применения не нашел. 14. Серологические реакции. Серологические исследования основаны на физиологичеком феномене – образовании в организме, в сыворотке крови антител в ответ на попадание в организм чужеродного белка (антигена) – микроба, вируса, измененных тканей организма Реакция кольцепреципитации. На слой преципитирующей сыворотки наслаивают жидкость, содержащую растворимый Аг, и через несколько секунд наблюдают образование кольца преципитата. Широкое распространение получила реакция термопреципитации Асколи на Аг возбудителя сибирской язвы, использующая Аг, экстрагированные кипячением из различного сельскохозяйственного сырья. Реакции нейтрализации вирусов В сыворотке крови переболевших лиц циркулируют AT, нейтрализующие вирусы. Их наличие выявляют смешиванием культуры возбудителя с сывороткой с последующим введением лабораторному животному или заражением культуры клеток. На эффективность нейтрализации указывает выживание животного либо отсутствие гибели клеток в культурах. Реакция торможения гемагглютинации (РТГА). Несмотря на своё название, принцип реакции во многом аналогичен РН вирусов, так как основан на способности AT связывать различные вирусы и нейтрализовать их, лишая возможности агглютинировать эритроциты. Визуально этот эффект и проявляется в «торможении» гемагглютинации. РТГА применяют при диагностике вирусных инфекций для выявления специфических антигемагглютининов и идентификации различных вирусов по их гемагглютининам, проявляющим свойства Аг. Реакции иммобилизации Реакции иммобилизации основаны на способности специфических AT, циркулирующих в сыворотке больных, подавлять (нейтрализовать) подвижность различных микроорганизмов. На практике применение нашли реакции иммобилизации бледной трепонемы и холерного вибриона. Реакция связывания комплемента (РСК) предложена Ж. Борде и О. Жангу. Реакция включает две фазы. В фазе I (специфической) реакции связывания комплемента ( РСК ) искомый Аг (или AT) реагирует с диагностической антисывороткой (или Аг-диагностикумом) и комплементом. Образующийся комплекс Аг-АТ связывает комплемент. В фазе II (индикаторной) реакции связывания комплемента ( РСК ) определяют наличие свободного комплемента внесением в реакционную среду гемолитической системы — эритроцитов барана и гемолитической сыворотки, содержащей AT к ним. Если Аг и AT не соответствуют друг другу и не образуют иммунных комплексов, то связывания комплемента не происходит. В этом . случае свободный комплемент взаимодействует с компонентами гемолитической системы, фиксируясь на комплексе эритроцит-антиэритроцита рное AT. Следствие этого — гемолиз индикаторных клеток (феномен «лаковой крови») — реакцию считают отрицательной. Реакция радиального гемолиза в геле — вариант РСК. Принцип реакции основан на иммобилизации комплемента и Аг (эритроциты барана) в агаровом геле. Затем в геле нарезают лунки и вносят AT (например, гемолитическую сыворотку). Диффундирующие AT связывают Аг и комплемент, что проявляется появлением зон гемолиза. Их размеры пропорциональны титрам AT в сыворотке. В диагностических целях эритроциты барана «нагружают» Аг различных возбудителей (например, вирусов гриппа, краснухи), а в лунки вносят сыворотку больных Метод радиоиммунного анализа ( РИА ) маркирование радионуклидом Аг или AT, вступающих в реакцию. Образующиеся иммунные комплексы выделяют из системы и определяют их радиоактивность на счётчиках импульсов. Наибольшее распространение получил радиоиммунный анализ на твёрдой фазе (твердофазный РИА) с использованием меченых Аг или AT, сорбированных в лунках полистироловых панелей. РИА применяют для выявления микробных Аг, различных гормонов, ферментов и т.д. Широкое распространение метода ограничивает необходимость создания условий, обеспечивающих безопасность работы с радионуклидами. Метод иммуноферментного анализа (ИФА) во многом напоминает РИА, но включает использование коммерческих реагентов — Аг или AT, маркированных ферментами (например, пероксидазой или щелочной фосфатазой). После образования иммунного комплекса в систему вносят субстрат, расщепляемый ферментом, что приводит к окрашиванию среды в жёлто-коричневый (при использовании пероксидазы) или жёлто-зелёный цвет (при использовании фосфатазы). Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) разработана А. Кунсом (1941) и основана на применении AT, меченных флюорохромными красителями. Такие AT, связывая различные Аг, вызывают свечение иммунных комплексов в УФ-лучах люминесцентного микроскопа. На практике применяют несколько вариантов РИФ. Иммуноблотинг— метод идентификации Аг (или AT) с помощью соответствующих известных сывороток (или Аг). Арименяют для идентификации Аг ВИЧ. Первоначально электрофорезом в полиакриловом геле выделяют Аг вируса (на практике эту процедуру не проводят, а используют коммерческий реагент). Затем на полосы преципитата накладывают носитель (нитроцеллюлозную плёнку или активированную бумагу) и продолжают электрофорез. После чего на плёнку наносят сыворотку пациента и инкубируют. После отмывания несвязавшихся AT (при их наличии) проводят ИФА — на плёнку наносят антисыворотку к Ig человека, меченную ферментом, и хромогенный субстрат, изменяющий окраску при взаимодействии с ферментом. При наличии комплексов Аг-АТ-антисыворотка к lg на носителе появляются окрашенные пятна 15. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).  Компоненты реакции: |