Савельев. Происхождение мозга

Скачать 1.82 Mb. Скачать 1.82 Mb.

|

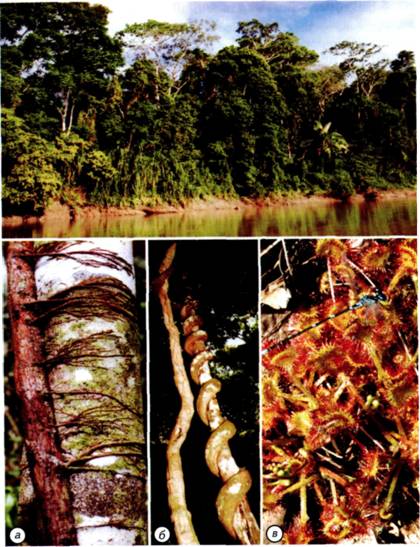

С.В. Савельев ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОЗГА Москва 2005 УДК 591.481 ББК 28.66+28.67 С12 Савельев СВ. С12 Происхождение мозга. — М. : ВЕДИ, 2005. — 368 с: ил. ISBN 5-94624-025-0 Описаны принципы строения и физиологии мозга животных. На основе морфофункционального анализа реконструированы основные этапы эволюции нервной системы. Сформулированы причины, механизмы и условия появления нервных клеток, простых нервных сетей и нервных систем беспозвоночных. Представлена эволюционная теория переходных сред как основа для разработки нейробиологических моделей происхождения хордовых, первичноводных позвоночных, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Изложены причины возникновения нервных систем различных архетипов и их роль в определении стратегий поведения животных. Приведены примеры использования нейробиологических законов для реконструкции путей эволюции позвоночных и беспозвоночных животных, а также основные принципы адаптивной эволюции нервной системы и поведения. Монография предназначена для зоологов, психологов, студентов биологических специальностей и всех, кто интересуется проблемами эволюции нервной системы и поведения животных. УДК 591.481 ББК 28.66+28.67 ISBN 5-94624-025-0 © Савельев СВ., 2005 © Издательство Напечатано в Российской Федерации. Права на данное издание принадлежат издательству « веди». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения издательства. ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие....................................................................................6 Глава I. Принципы работы и организации мозга......................11 «Поведение» без нервной системы.............................................. 12 § 1. Взаимодействия с внешней средой.................................14 § 2. Тропизмы и таксисы простейших....................................15 Зачем нужна нервная система?.................................................. 25 § 3. Функциональная организация нервной системы...........27 Энергетическая цена и размеры мозга........................................33 § 4. Отношение массы мозга и тела......................................33 § 5. Энергетические расходы нервной системы....................40 § 6. Потребление мозгом кислорода......................................49 Привилегированность нервной системы .......................................54 § 7. Гематоэнцефалический барьер.......................................54 Взаимодействия между клетками............................................... 64 § 8. Заряды мембраны нервных клеток................................65 § 9. Синаптические контакты нервных клеток......................69 Уровни организации нервной ткани............................................72 § 10. Типы объединения нервных клеток..............................72 § 11. Нервная система беспозвоночных.................................77 § 12. Нервная система позвоночных......................................78 Органы чувств и эффекторные системы.......................................86 § 13. Рецепторы и органы чувств............................................87 § 14. Эффекторные системы...................................................94 Память и забывание......................................................................99 § 15. Механизмы памяти.......................................................100 § 16. Морфологические принципы памяти............................101 4 Мышление....................................................................................109 § 17. Признаки мышления......................................................110 § 18. Биологические проблемы мышления...........................114 Глава II. Возникновение нервных клеток и мозга...................121 Происхождение нервных клеток................................................122 § 19. Происхождение нейронов и пронейрональной сети... 124 Беспозвоночные животные..........................................................133 § 20. Нервная система с радиальной симметрией..............133 § 21. Билатеральная нервная система.................................140 § 22. Нервная система членистоногих.................................145 § 23. Нервная система моллюсков.......................................153 § 24. Эволюция ганглиозной нервной системы...................162 Нервная система хордовых..........................................................167 § 25. Теории происхождения хордовых................................170 § 26. Происхождение нервной системы хордовых...............176 Первичноводные позвоночные....................................................193 § 27. Мозг первичноводных позвоночных............................194 § 28. Возникновение отделов головного мозга.....................212 § 29. Формирование мозга позвоночных.............................218 Происхождение мозга наземных позвоночных..........................222 § 30. Особенности строения нервной системы амфибий ....224 § 31. Проблемы выхода амфибий на сушу..........................228 § 32. Появление конечностей...............................................232 § 33. Выход амфибий на сушу.............................................238 Глава III. Становление мозга амниот.........................................251 § 34. Репродуктивные стратегии амниот..............................251 § 35. Многообразие низших амниот.....................................258 § 36. Общий план строения нервной системы рептилий ....264 § 37. Ассоциативный центр мозга рептилий........................270 § 38. Условия возникновения мозга рептилий....................276 § 39. Происхождение неокортекса......................................278 § 40. Адаптивная радиация архаичных рептилий...............284 5 Возникновение мозга птиц..........................................................288 § 41. Биологическое разнообразие птиц..............................290 § 42. Морфологические особенности строения птиц..........291 § 43. Нервная система и органы чувств птиц......................294 § 44. Условия возникновения мозга птиц............................301 § 45. Адаптивная радиация птиц...........................................311 Происхождение мозга млекопитающих.....................................315 § 46. Обзор классификации млекопитающих......................315 § 47. Особенности нервной системы млекопитающих.........324 § 48. Органы чувств млекопитающих...................................336 § 49. Возникновение мозга млекопитающих.......................340 Теория переходных сред............................................................350 Список литературы.....................................................................362 6 ПРЕДИСЛОВИЕ Наблюдение за растениями и животными всегда было привлекательным занятием. Безусловный интерес вызывает целенаправленная деятельность существ, совершенно не похожих на нас. Зачастую они более непосредственны и откровенны в своих желаниях и действиях, чем можно было ожидать. Это не мешает растениям и животным добиваться своих естественных целей — выживать и размножаться. Стремление осуществлять эти фундаментальные процессы свойственно всему органическому миру. Животные и растения решают проблемы выживания и размножения различными способами. Активность животных и кажущаяся пассивность растений обманчивы. И те и другие могут воспринимать внешний мир и адекватно на него реагировать. Животные делают это при помощи специализированных клеток, входящих в состав нервной системы. Появление нервных клеток стало важным событием в истории многоклеточных организмов. Чтобы представить себе, как это произошло, для исторических реконструкций приходится использовать принципы организации современных животных и проводить ретроспективный анализ их возникновения. Такие приёмы обычно крайне дискуссионны и плохо подкреплены фактическими данными. Восстановление отдалённых событий эволюции животных — довольно неблагодарное и сомнительное занятие. Ему и посвящена настоящая книга. В качестве базы для эволюционных реконструкций выбрана нервная система. Всё, что связано с принятием решений, реализующихся в поведении животных и человека, происходит в головном мозге. Мозг хранит программы инстинктивного поведения, определяет повседневные потребности животных и, если есть необходимый субстрат, способности к элементарному мышлению. Нервная система представляет собой гипотетическое зеркало поведения и реальных возможностей животных. Однако это не только зеркало, но и структурная основа всего поведения. Нельзя ожидать от конкретного вида каких-либо невероятных поведенческих эволюций, если нет соответствующей морфофункциональной базы в виде мозга или специализированного ганглия. Поведение животных «рождается» в нервной системе и одновременно остаётся её заложником. Любое адаптивное изменение структуры мозга даёт огромное преимущество своим обладателям, но загоняет поведение в прокрустово ложе возникших морфофункциональных мотиваций. Птицы никогда не смогут принимать 7 решения, как млекопитающие или рептилии. Морфологические принципы организации мозга образуют непреодолимый поведенческий барьер. Различия в строении мозга позвоночных возникли не случайно. Они стали следствиями длительных адаптивных изменений всего организма вплоть до основной системы контроля и управления — мозга. Следует подчеркнуть, что возникновение хордовых, первичноводных позвоночных, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих весьма туманно, а достоверные палеонтологические данные крайне отрывочны. Их эволюционная история построена на анализе сохранившихся элементов скелета, а не нервной системы. Как правило, строение нервной системы выступает в качестве вспомогательного, а не основного компонента для восстановления давно прошедшего эволюционного события. Ситуация усугубляется тем, что нервная система практически не оставляет палеонтологических следов. В большинстве случаев остаётся только гадать даже о самых общих принципах строения нервной системы у животных далёкого прошлого. Скудность палеоневрологической летописи отчасти компенсируется некоторыми морфофункциональными свойствами нервной системы. Нервная система крайне консервативна. Её структурные изменения начинаются тогда, когда исчерпаны все другие возможности адаптации организма. Это связано с тем, что даже незначительные изменения неврологической организации могут вызывать необратимые и губительные поведенческие последствия. Эволюция нервной системы проходила по своеобразным законам. Мозг должен был всегда адекватно выполнять свои функции и не мог подвергаться мгновенным и глобальным перестройкам. Для нервной системы характерны относительно медленные структурные изменения, которые не могли происходить вне специфических условий. Под такими условиями подразумевается некая среда, где могли бы потребоваться необычные органы чувств или глубокий ассоциативный анализ необычных условий. Настоящая книга является попыткой проследить весь путь становления нервной системы от появления первых клеток до формирования мозга млекопитающих при помощи анализа неврологических закономерностей эволюции. Для этого использовался сравнительный морфофункциональный подход. Первоначально проводился анализ новых нейробиологических приобретений той или иной группы животных. Затем сравнивались биологические и поведенческие преимущества, которые могли быть приобретены за счёт новых структур нервной системы. После этого воссоздавались причины и условия, которые могли привести к подобным структурным изменениям в нервной системе. 8 Этот незатейливый подход к анализу естественной истории позвоночных не лишён недостатков, но, может быть, он позволит несколько иначе взглянуть на общеизвестные события эволюции животного мира. В главе I приведены вводные сведения об основных принципах устройства нервной системы, смысле её появления, энергетической цене и размерах мозга. Основное содержание главы посвящено взаимодействию между нервными клетками и уровнями их структурной организации нервных систем различных типов. Глава завершается тремя разделами, в которых рассмотрены рецепторные и эффекторные свойства нервной системы, физические основы памяти и мышления. Глава II посвящена биологическим причинам появления первых нервных клеток и простых нервных сетей. Значительное внимание уделено принципам организации и основным морфологическим закономерностям эволюции нервной системы беспозвоночных животных. В специальных разделах рассматриваются наиболее вероятные предковые группы беспозвоночных и условия возникновения древних хордовых. В этой же главе анализируются разнообразные пути морфологической эволюции нервной системы первичноводных позвоночных. Глава завершается разделом, посвящённым условиям происхождения мозга наземных позвоночных. Глава III посвящена эволюции нервной системы амниот. В ней последовательно рассмотрены условия и закономерности возникновения нервной системы рептилий, птиц и млекопитающих. Каждая группа амниот рассмотрена в отдельном разделе, который завершается реконструкцией возможных условий формирования специфических особенностей организации мозга. В конце главы изложена общая теория переходных сред. Её основой является вывод о необходимости особых условий для формирования каждого из известных архетипов строения мозга позвоночных. Книга иллюстрирована цветными схемами, рисунками и фотографиями. Зачастую даже неважная фотография даёт более реальное представление об обсуждаемом предмете, чем самая безупречная схема. Я старался использовать рисунки с оригинальных анатомических препаратов, а по мере возможности заменять их фотографиями. Я благодарен сотрудникам лаборатории развития нервной системы Научно-исследовательского института морфологии человека РАМН, которые оказывали мне посильную поддержку в подготовке книги. Особую признательность хочется выразить A.B. Алфёрову за понимание научных интересов и помощь в осуществлении полноцветного издания книги. Автор  Глава I. Принципы работы и организации мозга Поведение животных складывается из добывания пищи, размножения, межвидовых и внутривидовых взаимодействий. Животные едят, размножаются, мигрируют, приспосабливаются к изменчивым условиям среды, ухаживают за потомством, стареют и умирают. Большая часть этих событий обусловлена инстинктами или контролируется физиологическими механизмами (Савельев, 1998). Только незначительная часть поведения животных является результатом адаптации индивидуального опыта к конкретным условиям. Эту способность часто называют элементарным мышлением животных, которое служит предтечей рассудочной деятельности человека. Для удовлетворения всех физиологических потребностей организма необходима энергия, которая поступает из окружающей среды. Любой биологический объект существует до тех пор, пока через него проходит поток энергии в виде пищи (для животных) или электромагнитного излучения в сочетании с неорганическими соединениями (для растений). Для организма актуально получать как можно больше энергии и как можно меньше её растрачивать. На это и направлена основная активность мозга. Нервная система является источником быстрой реакции организма на любые изменения окружающей среды. Чем она эффективнее работает, тем меньше животное находится в неблагоприятных условиях и дольше в благоприятных. Неблагоприятными условиями можно считать любые ситуации, связанные с безвозвратной и невосполнимой потерей энергии. Идеальные условия существования приводят к переносу индивидуальной морфогенетической информации в следующее поколение — размножению. Чем больше таких переносов, тем выше приспособленность и адаптированность вида. Иначе говоря, шансы на выживание и процветание вида возрастают, если животное не проявляет активности, но потребляет много энергоёмких соединений и в результате эффективно и часто размножается. Эта простая биологическая цель универсальна для любого организма. Существует несколько вариантов её успешного достижения. Можно специализироваться на относительно неконкурентных источниках энергии — электромагнитном излучении и неорганических соединениях, как растения. Пока этого ресурса достаточно, процветают самые разнообразные формы растений. Однако как только возникает дефицит какого-либо компонента этого ресурса, начинается конкуренция. Растения не имеют нервной системы в традиционном понимании этого слова, но им всё-таки необходимо адаптироваться к 12 изменяющимся условиям среды. Эта адаптивность построена на химической, электромагнитной и механической чувствительности специализированных клеток, которые известны у одноклеточных организмов, дрожжей, грибов, лишайников и растений. Примером может быть комнатное растение арабидопсис (Bream, Davis, 1990). В специальных исследованиях было установлено, что дождь, ветер и простое потягивание за лист прекрасно детектируются растением. Такие воздействия не только приводят к изменению мембранных потенциалов клеток, но и запускают глубокие адаптивные процессы. При этом количество РНК за 10-15 мин может увеличиться в 100 раз и экспрессируется целый комплекс специализированных генов. Происходит адаптивное изменение метаболизма растения. Если воздействие на растение продолжается, то изменяются гистогенетические процессы и цикл повторяется. В конце концов мы видим фенотипически сильно изменённые растения одного вида в различных ареалах обитания. «Поведение» без нервной системы У грибов, лишайников и растений трудно заподозрить существование нервной системы, хотя её аналог существует. Этот аналог построен на довольно простых универсальных свойствах клеток растений и животных. Все живые клетки могут реагировать на два типа внешних воздействий: химический состав окружающей среды и механические воздействия. Это фундаментальные свойства клеток, лежащие в основе любых физиологических процессов. Собственно эти свойства и предопределяют способность организмов без нервной системы к механо- и хеморецепции. Есть и третий источник информации — электромагнитное излучение. Способность воспринимать свет развита практически у всех организмов. Хлорофилл и способность синтезировать органические соединения делают автотрофные организмы исключительно адаптивными. Таким образом, практически любой организм без нервной системы может реагировать на три типа внешних воздействий. Механо-и хеморецепция имеют контактный характер, а фоторецепция — дистантный, хотя такой строгой дифференциации проводить не стоит. В водной среде механо- и хеморецепция дистантные. Организмы могут двигаться и расти по градиентам воздействий такого типа или против них (рис. I-1). Понятно, что все три типа чувствительности могут быть как положительными, так и отрицательными. Перечисленных качеств организмов, не имеющих нервной системы, вполне достаточно для осуществления сложных адаптивных перестроек. Однако в этом случае принципиальное значение имеет размер организма. 13 Рис. I-1. Растения могут прекрасно обходиться без нервной системы. Их адаптивность обусловлена общеклеточными способностями воспринимать химические, физические и электромагнитные воздействия. Формы борьбы между растениями в джунглях Амазонки и дождевом лесу Цейлона вполне напоминают схватки животного мира (а, б). Насекомоядные растения могут быстро закрывать свои листья при прикосновении к ним (в).  14 |