Биохимия слюны. Слюна. Слюна ее значение и роль в развитии заболеваний полости рта

Скачать 5.73 Mb. Скачать 5.73 Mb.

|

|

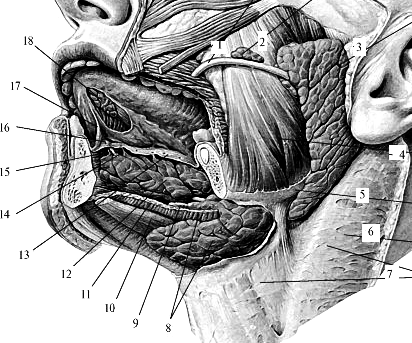

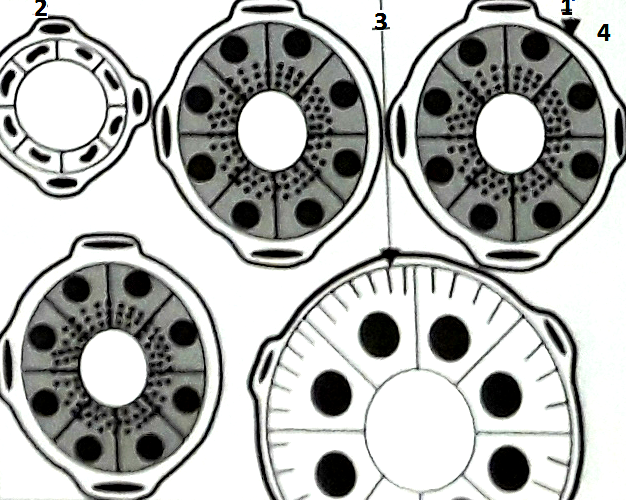

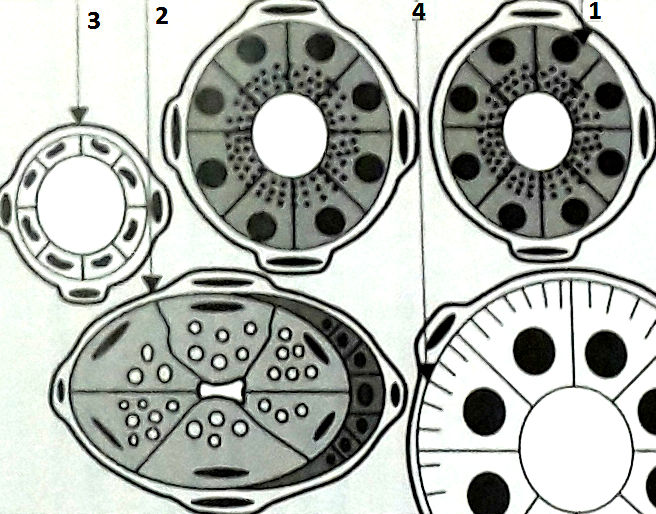

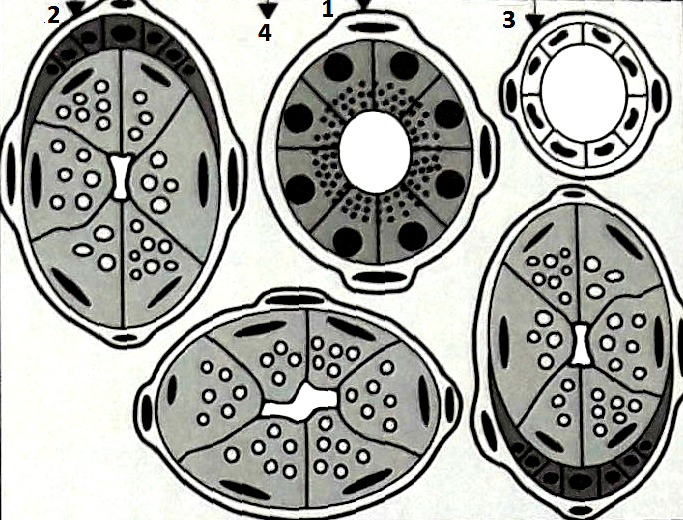

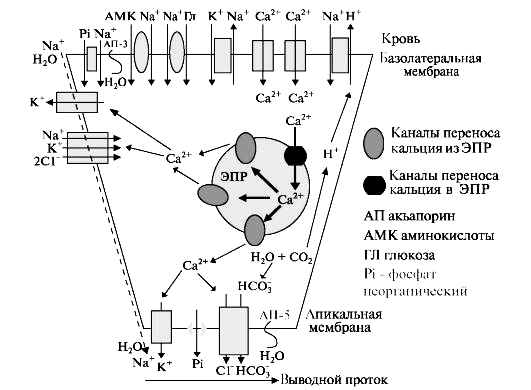

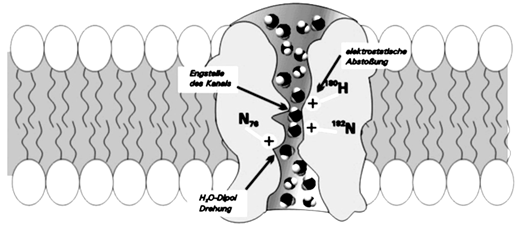

СЛЮНА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА СЛЮНА: ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА «Слюна и сегодня является недооцененной из всех жидкостей организма. Тем не менее, этот небольшой по объему секрет играет жизненно важную роль в сохранении интеграции тканей полости рта, а именно: в отборе, проглатывании и подготовке пищи к перевариванию; в сохранении способности людей общаться друг с другом. Функции слюны в сохранении целостности тканей полости рта обеспечиваются, прежде всего, нестимулированной (в состоянии покоя) ее секрецией; ее же функции, связанные с пищей, обеспечиваются стимулированным током слюны в ходе самого приема пищи. Слюна осуществляет много функций в защите и поддержании целостности слизистой оболочки полости рта, некоторые компоненты слюны усиливают моторные функции жевания, проглатывания и произнесения звуков, а также сенсорные и хемосенсорные функции в полости рта. Как заметил Клод Бернар, мы распознаем функции органа, выявляя последствия его отсутствия. Важность слюны наилучшим образом демонстрируется у тех пациентов, у которых фактически слюнной секрет не поступает в полость рта. В подавляющем большинстве случаев сухость в полости рта возникает при снижении количества слюны. Этот секрет выполняет много жизненно важных функций: обеспечивает речь, вкусовое восприятие, жевание, глотание и пищеварение, защищает зубы, губы, слизистую оболочку полости рта и пищевод от внешних воздействий, выполняет буферную, минерализующую и другие функции. По данным литературы, в среднем каждый четвертый, пятый взрослый страдает ксеростомией (сухостью в полости рта), причем преимущественно женщины. Распространенность заболевания увеличивается с возрастом. Если в возрастной категории от 20 до 40 лет эти показатели колеблются от 12 до 22%, то в возрастной группе пожилых людей они составляют 30-40%. В печати представлены обзорные работы, в которых слюну оценивают как достойный биологический материал для клинических исследований не только состояния полости рта. И дальнейшее развитие исследований смешанной слюны (ротовой жидкости) найдет более широкое применение в клинической медицине». Ронь Галина Ивановна ВВЕДЕНИЕ Слюна - это биологическая жидкость организма, которая постоянно находится в полости рта. Это среда, в которой находятся органы полости рта на протяжении всей жизни человека. Смешанная слюна участвует в обеспечении переработки и всасывании пищевых продуктов, в осуществлении коммуникативной функции, сохраняя нашу способность общаться друг с другом, осуществляет механическую очистку и защиту поверхности зубов и слизистой оболочки полости рта от химических и бактериальных воздействий, выполняет бактерицидную функцию. Она является естественным фактором, обменной средой, в которую поступают вещества из сыворотки крови, поддерживая таким образом гомеостаз. И сегодня слюна недостаточно изучена и все еще недооценена. Этот небольшой по объему секрет играет жизненно важную роль в сохранении и функционировании тканей полости рта и организма в целом. 1. Характеристика слюнных желез: общие сведения Слюна (saliva) представляет собой динамичную среду, в которой постоянно происходят процессы, обусловливающие физиологическое функционирование зубов и слизистой оболочки полости рта (Ромачева И. Ф. с соавт., 1987; Ронь Г.И., 2008; Пожарицкая М.М. с соавт., 2017 и др.). Это сложная по составу смесь, комплексный секрет. Смешанная слюна (ротовая жидкость) образуется слюнными железами (рис.1). Слюнные железы представляют собой особую группу секреторных органов. нет других органов, которые осуществляли бы такое многообразие функций (секреторную, рекреторную, экскреторную, инкреторную) и оказывали бы столь большое влияние на состояние организма, органов полости рта и пищеварительную систему в целом (Ромачева И. Ф. с соавт., 1987; Ронь Г.И., 2008). Различают три пары больших слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Большие слюнные железы легко прощупываются со стороны полости рта и представляют собой дольчатые образования. Малые слюнные железы (диаметром 1–5 мм) располагаются группами в различных участках слизистой оболочки полости рта и в зависимости от этого они получили название: губные, щечные, небные, язычные. Наибольшее количество малых слюнных желез находится в подслизистой основе губ, твердого и мягкого неба.  Рис. 1. Анатомия области слюнных желез: 1 - околоушной проток, 2 - добавочная околоушная железа, 3 – околоушная железа, 4 - жевательная мышца, 5 - жевательная фасция, 6 - грудино-ключично-сосцевидная мышца, 7 - поверхностная пластинка шейной фасции, 8 - поднижнечелюстная железа и ее проток, 9 - крючковидный отросток поднижнечелюстной железы, 10 - переднее брюшко двубрюшной мышцы, 11 - челюстно-подъязычная мышца, 12 - подъязычная железа, 13 - подъязычная складка, 14 - поднижнечелюстной проток, 15 - большой подъязычный проток, 16 - подъязычный сосочек, 17 - уздечка языка, 18 - передние язычные железы. Закладка слюнных желез происходит на 5-й неделе эмбрионального развития. Первыми закладываются околоушные слюнные железы, затем поднижнечелюстные, подъязычные и малые слюнные железы. Однако дифференцировка ацинусов и протоков слюнных желез не заканчивается к моменту рождения ребенка. Окончательное формирование слюнных желез происходит в среднем к 20 годам жизни. Особенности строения малых слюнных желез сохраняются до 60-летнего возраста. Возрастные изменения слюнных желез характеризуются уменьшением объема ацинарной ткани (Пожарицкая М.М. с соавт., 2017). Околоушные слюнные железы (glandulaе parotidea) – самые крупные слюнные железы из трех пар, масса каждой железы составляет от 14 до 30 г, состоит в среднем из 2600 долек, это сложное альвеолярное образование. Железа имеет умеренно плотную консистенцию и слегка бугристую поверхность (Ронь Г.И., 2008). Выводной проток железы (стенонов проток) открывается в преддверии полости рта на уровне первых верхних моляров. Он имеет клапаны и терминальные сифоны, которые регулируют выведение слюны. Длина внежелезистой части стенонова протока колеблется, однако обычно не превышает 5-8 см. Ширина просвета протока при выходе его из железы составляет 1–1,5 мм, далее достигает 2-3 мм (рис. 2).  Рис. 2. Схема строения околоушной слюнной железы: 1– серозные концевые отделы; 2 – вставочный выводной проток; 3 – исчерченный выводной проток; 4 – соединительнотканная строма железы. Околоушные слюнные железы являются органами пищеварительной системы. Они образованы серозными ацинусами и выделяют в полость рта серозный секрет, слюну, богатую белком. Количество выделяемой слюны различно. Оно меняется и зависит от состояния организма, пищи, ее вида и запаха, а также от характера раздражения рецепторов полости рта. Клетки околоушной железы осуществляют выделительную функцию – выводят из организма различные токсины, лекарственные вещества и др. В то же время околоушная слюнная железа является железой внутренней секреции, поскольку паротин влияет на минеральный и белковый обмен. Установлена также гистофункциональная связь околоушной железы с околощитовидными, щитовидными, половыми железами, гипофизом, надпочечниками и др. Иннервация околоушной слюнной железы осуществляется чувствительными, симпатическими и парасимпатическими нервами. Через околоушную слюнную железу проходит лицевой нерв. В процессах минерализации и реминерализации зубов секрет околоушных желез играет важнейшую роль. Поднижнечелюстные железы (glandulaе submandibulares) меньше, каждая железа имеет массу около 8 г (при этом отмечены гендерные особенности: у мужчин – около 9,5 г, у женщин – 6,5 г; с возрастом, после 50 лет, вес железы уменьшается), состоит в среднем из 1700 долек. Консистенция железы умеренно плотная. Выводной проток (Вартонов проток) открывается на дне полости рта, на подъязычном сосочке (в области подъязычного возвышения). Кровоснабжение железы осуществляется за счет подбородочной и язычной артерий (рис. 3).  Рис. 3. Схема строения поднижнечелюстной слюнной железы: 1 – серозный концевой отдел; 2 – смешанный концевой отдел; 3 – вставочный проток; 4 – исчерченный проток. Поднижнечелюстные слюнные железы иннервируются веточками подчелюстного нервного узла. Это железы смешанного типа, они выделяют серозно-слизистый секрет и состоят из серозных и слизистых ацинусов. Серозные ацинусы расположены на основании слизистых ацинусов и образуют полулуния Джиануцци. Подъязычные слюнные железы (glandulaе sublingualis) небольшие, масса каждой из них составляет около 3 г (у мужчин несколько больше, с возрастом вес железы также уменьшается), состоит в среднем из 1200 долек. Железы являются смешанными и выделяют серозно-слизистый секрет (рис. 4). Выводной проток (Бартолиниев проток) открывается на дне полости рта, на подъязычном сосочке (в области подъязычного возвышения), иногда сливается с поднижнечелюстным, образуя общий выводной проток.  Рис. 4. Схема строения подъязычной слюнной железы: 1– серозный концевой отдел; 2 – смешанный концевой отдел; 3 – вставочный проток; 4 – соединительнотканная строма. 2. Слюна и ее функции Состав слюны Слюна – это вязкая жидкость с рН 5,8 – 7,6, состав которой меняется в зависимости от скорости ее секреции. Около 99 – 99,4 % слюны составляет вода. Оставшиеся 1 – 0,6 % – минеральные и органические вещества. Неорганические компоненты слюны находятся в виде растворённых в ней анионами макроэлементов – хлоридов, фосфатов, бикарбонатов, роданидов, иодидов, бромидов, сульфатов, а также катионами Na+. К+. Са2+ Mg2+. В слюне определяются микроэлементы: Fe, Си, Mn, Ni, Li, Zn,Cd, Pb, Li и др. Все минеральные макро- и микроэлементы находятся и в виде простых ионов, и в составе соединений – солей, белков и хелатов (табл. 1). Неорганические компоненты нестимулированной смешанной слюны и плазмы крови (в ммоль/л)

Количество неорганических компонентов смешанной слюны различно, в зависимости от состояния покоя или стимуляции слюнных желез различными химическими и физическими факторами и пищевыми веществами. Элементный баланс смешанной слюны подвержен значительным колебаниям в зависимости от генетических, гендерных, временных, биологических, социальных и климатических факторов. Изменение концентрации микроэлементов слюны наблюдается при интенсивных физических нагрузках. В утренние часы в слюне достоверно выше концентрация ионов Al, Си, Na и Mg, а в вечерние часы – ионов К, Са, Р, Fe, Mn, Se, Zn, Si, Ni, Cr и Sr. Содержание ионов в слюне также может зависеть от возраста (Вавилова Т.П. с соавт., 2016). Содержание фтора в слюне зависит от содержания этого микроэлемента в питьевой воде (концентрация фтора в слюне увеличивается при высокой концентрации в воде, примерно в 2 раза, но в целом остается на очень низком уровне) (Леус П.А. с соавт., 2004). Бикарбонаты в полость рта экскретируются преимущественно из околоушных и поднижнечелюстных слюнных желёз. Их концентрация зависит от стимуляции. Количество бикарбоната нестимулированной слюны достигает 5 ммоль/л, а в стимулированной слюне оно может возрастать до 60 ммоль/л. В слюне фосфат содержится в двух формах: в виде «неорганического» фосфата и фосфата, связанного с белками. Кальций, как и фосфаты, находится в ионизированной форме или в соединении с белками. В полость рта со слюной могут поступать и ионы тяжелых металлов. Они способны взаимодействовать с молекулами сероводорода, выделяемыми микроорганизмами. Это приводит к образованию сульфидов металлов, вследствие чего в пришеечной области зубов появляется «свинцовая кайма». Из плазмы крови в слюну поступают тиоцианаты (SCN-, роданиды). Они образуются из синильной кислоты с участием фермента роданезы. В слюне курильщиков содержится в 4-10 раз больше роданидов, чем у некурящих людей. Их количество также может возрастать при воспалении тканей пародонта. Распад иодтиронинов в слюнных железах приводит к освобождению иодидов в слюну (Вавилова Т.П. с соавт., 2016). Органические вещества – белки, пептиды, аминокислоты, углеводы – в основном присутствуют в осадке смешанной слюны. Лейкоциты и микроорганизмы поглощают пищевые вещества, поступающие в полость рта, и освобождают продукты обмена в окружающую среду. Другая часть органических веществ, таких, как мочевина, креатинин, гормоны, некоторые пептиды, факторы роста, калликреин и другие ферменты, выделяются с секретом слюнных желез (табл. 2). Таблица 2 Органические компоненты нестимулированной смешанной слюны

Липиды.Вцельной слюне содержится от 10 до 100 мг/мл липидов, также выявляют триацилглицеролы, свободные жирные кислоты (пальмитиновую, стеариновую, эйкозопентаеновую, олеиновую и др.), эфиры холестерола и свободный холестерол. В меньшей концентрации в слюне обнаруживаются фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин, сфингомиелин и фосфатидилсерин. Данные о содержании и характере липидов в слюне противоречивы. Это связано, в первую очередь, с методами очистки и выделения липидов, а также со способом получения слюны, возрастом доноров и другими факторами (Вавилова Т.П. с соавт., 2016). Липиды поступают в полость рта в основном с секретами околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез. Однако некоторые липиды, такие, как холестерол и свободные жирные кислоты, поступают в слюну из сыворотки крови. Источником ряда липидов в слюне также являются мембраны секреторных везикул, фрагменты мембран бактериальных клеток. Низкое содержание фосфолипидов в слюне свидетельствует о том, что клеточные мембраны не являются основным источником липидов в слюне. Значительная часть липидов находится в связанном состоянии с белками слюны, в частности с высокомолекулярными гликопротеинами – муцинами, и с основными белками, богатыми пролином. Липиды слюны участвуют в формировании пелликулы эмали зуба, входят в состав зубного налета, зубного камня и содержимого кариозных полостей. Мочевина выделяется малыми слюнными железами, несколько меньше околоушными и поднижнечелюстными. Мочевина может синтезироваться и микробиотой из L-аргинина. Часть мочевины попадает в смешанную слюну с пищей и из поврежденных тканей полости рта. Количество выделяемой мочевины зависит от скорости слюноотделения, оно обратно пропорционально количеству выделенной слюны. Уровень мочевины в слюне повышается при заболеваниях почек. В полости рта мочевина расщепляется при участии уреолитических бактерий, присутствующих в осадке слюны, до углекислого газа и аммиака. Освобождающееся количество аммиака влияет на рН смешанной слюны и зубной бляшки. Кроме мочевины в слюне определяются мочевая кислота и креатинин. Все эти вещества определяют уровень остаточного азота в слюне. Органические кислоты.В смешанной слюне содержатся молочная, пировиноградная и другие кислоты. Увеличение количества органических кислот, в частности лактата в слюне и зубном налете, способствует очаговой кариозной деминерализации эмали и развитию кариеса зуба в стадии дефекта. Источником нитратов (N03-) и нитритов (N02-) в слюне являются пища, вода и табачный дым. Нитраты в полости рта превращаются в нитриты (при участии нитратредуктазы бактерий), и их содержание зависит от количества выкуренных сигарет. У курильщиков и лиц, занятых в табачном производстве, увеличивается активность нитратредуктазы и количество нитритов в смешанной слюне. Образовавшиеся нитриты также могут вступить в реакцию с вторичными аминами (лекарствами, аминокислотами) с образованием канцерогенных нитрозосоединений. Эта реакция протекает в кислой среде, а ускоряют ее тиоцианаты, количество которых в слюне при курении также увеличивается. 3. Мицеллы слюны Слюна является коллоидной системой, которая содержит агрегаты достаточно малых нерастворимых в воде частиц (0,1-100 нм), находящихся во взвешенном состоянии. Как коллоидная система слюна имеет две противоположные направленности: неустойчивость и стремление к стабилизации. Суммарная величина большой поверхности коллоидных частиц резко увеличивает ее способность поглощать другие вещества поверхностным слоем, что повышает устойчивость этих частиц. В случае органических коллоидов наряду с электролитами, которые являются ионными стабилизаторами, стабилизирующую роль выполняют белки (Вавилова Т.П. с соавт., 2016). Вещество, находящееся в дисперсном состоянии, образует нерастворимое «ядро» коллоидной степени дисперсности. Оно вступает в адсорбционное взаимодействие с ионами электролита (стабилизатор), находящегося в жидкой (водная) фазе. Молекулы стабилизатора диссоциируют в воде и участвуют в образовании двойного электрического слоя вокруг ядра (адсорбционный слой) и диффузного слоя вокруг такой заряженной частицы. Весь комплекс, состоящий из нерастворимого в воде ядра, дисперсной фазы и слоёв стабилизатора (диффузный и адсорбционный), охватывающих ядро, получил название мицеллы. Слюна имеет мицеллярное строение (рис. 5), (Вавилова Т.П. с соавт., 2008, 2016).  Рис. 5. Модель строения мицеллы слюны с «ядром» из фосфата кальция: в – молекула воды; б – молекула белка. На поверхности ядра сорбируются находящиеся в слюне в избытке молекулы моногидрофосфат-иона (НРО42-). В адсорбционном и диффузных слоях мицеллы будут находиться ионы Са2+, являющиеся противоионами. Белки, связывающие большое количество воды (в частности, муцин), способствуют распределению всего объема слюны между мицеллами, в результате чего она структурируется, приобретает высокую вязкость, становится малоподвижной. В кислой среде заряд мицеллы может уменьшиться вдвое, так как вместо моногидрофосфат-иона (НРО42-) появляется дигидрофосфат-ион (Н2РО4-). Такая слюна не способна участвовать в поддержании постоянства эмали. Подщелачивание слюны приводит к увеличению фосфат-ионов, которые, соединяясь с ионами кальция, образуют плохо растворимые соединения Са3(РО4)2, осаждающиеся в виде зубного камня. Изменение структуры мицеллы в слюне также приводит к образованию камней в протоках слюнных желез с развитием слюнно-каменной болезни (Вавилова Т.П. с соавт., 2016). 4. Механизмы образования слюны Секреция – это внутриклеточный процесс поступления в секреторную клетку веществ, образования из них секрета определенного функционального назначения и последующее выделение секрета из клетки. Периодические изменения в секреторной клетке, связанные с образованием, накоплением, выделением секрета, и восстановление путем дальнейшей секреции называется секреторным циклом. Выделяют от 3 до 5 фаз секреторного цикла, и для каждой из них характерно специфическое состояние клетки и ее органелл. Секреторный цикл – это последовательная смена состояний секреторных клеток, выделяющих ферменты и слизистый секрет. Фазы секреторного цикла: 1. Выход из крови в секреторную клетку низкомолекулярных веществ, которые необходимы для синтеза ферментов. 2. Синтез просекрета идет на рибосомах, далее просекрет переходит в аппарат (комплекс) Гольджи. 3. Дозревание секрета в аппарате Гольджи. 4. Упаковывание секрета в гранулы. В этих гранулах секрет сохраняется до тех пор, пока не поступит сигнал клетке о необходимости выделения секрета. 5. Через апикальный полюс происходит выделение секрета (чаще это кальцийзависимый процесс). Специфика и выделение разных по составу продуктов секреции позволили выявить секреторные клетки с тремя видами внутриклеточных конвейеров: белковым, слизистым и минеральным. Образование первичного секрета связано с рядом факторов: приток крови по кровеносным сосудам, окружающим секреторные отделы. Слюнные железы даже в состоянии покоя имеют высокий объёмный кровоток. При секреции желез и происходящей при этом вазодилятации кровоток возрастает в 10-12 раз. Кровеносные капилляры слюнных желез характеризуются высокой проницаемостью, которая в 10 раз выше, чем в капиллярах скелетных мышц. Вероятно, что такая высокая проницаемость обусловлена наличием в клетках слюнных желез активного калликреина, который расщепляет кининогены. Образующиеся кинины (каллидин и брадикинин) повышают проницаемость сосудов посредством увеличения синтеза NO и простагландинов эндотелиоцитами (рис. 6).  Рис. 6. Калликреин-кининовая система. В секреторных клетках повышение концентрации ионов Ca2+ сопровождается открытием кальцийзависимых ионных каналов. Синхронное образование секрета в ацинарных клетках и сокращение миоэпителиальных клеток приводит к освобождению первичной слюны в выводные протоки. Транспорт электролитов в ацинарных клетках состоит из двух этапов: перенос ионов и воды через базолатеральную мембрану в клетку и их выход через апикальную мембрану в просвет протоков. В клетках выводных протоков осуществляется не только секреция, но и реабсорбция воды и электролитов. Транспорт воды и ионов происходит также и в околоклеточном пространстве по механизму активного и пассивного транспорта (рис. 7).  Рис. 7. Транспортные системы в слюнных железах, участвующие в формировании слюнного секрета. Через базолатеральную мембрану внутрь клетки поступают ионы Ca2+, Cl-, K+, Na+, PO43-, а также глюкоза и аминокислоты. В дальнейшем последние используются для синтеза секреторных белков. Молекула глюкозы подвергается аэробному распаду до конечных продуктов СО2 и Н2О с образованием молекул АТФ. Большая часть молекул АТФ используется для работы транспортных систем. При участии карбоангидразы молекулы СО2 и Н2О образуют угольную кислоту, которая диссоциирует на Н+ и НСО3-. Поступивший в клетку ортофосфат идет на образование молекул АТФ, а избыток выделяется через апикальную мембрану с помощью белка-переносчика (рис.8).  Рис. 8. Клеточные механизмы транспорта ионов в ацинарных клетках. Повышение концентрации ионов Cl-, Na+ внутри клетки вызывает ток воды в клетку, которая поступает через белки – аквапорины. Аквапорины обеспечивают быстрый транспорт жидкости через мембраны клеток эпителия и эндотелия. В слюнных железах аквапорин-1 локализован в эндотелиальных клетках капилляров, а аквапорин-3 присутствует в базолатеральной мембране ацинарных клеток. Приток воды в ацинарную клетку приводит к интеграции в апикальную плазматическую мембрану белка аквапорина-5, обеспечивающего выход воды из клетки в слюнный проток. Одновременно ионы Ca2+ активируют ионные каналы в апикальной мембране, и таким образом исток воды из клетки сопровождается выходом ионов в выводные протоки.  Рис. 9. Механизм работы аквапоринов. |