Задача 1 к пациентке 73 лет вызвана бригада неотложной помощи, в связи с жалобами на

Скачать 1.59 Mb. Скачать 1.59 Mb.

|

|

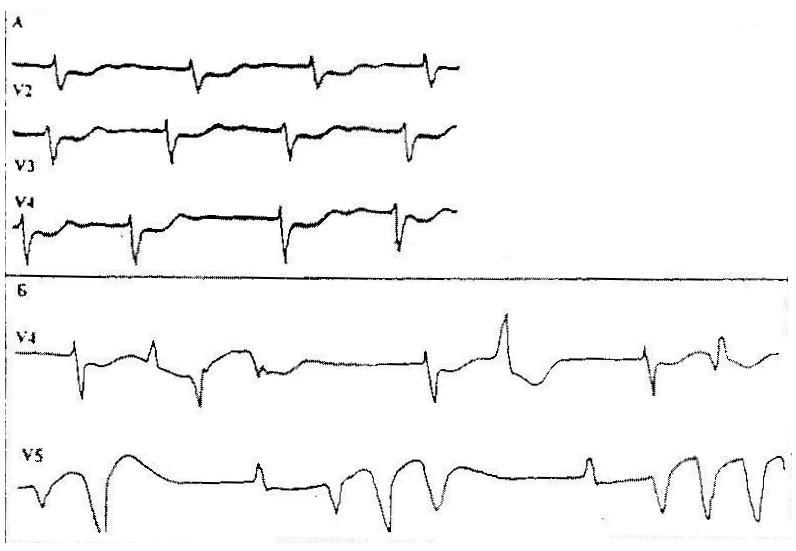

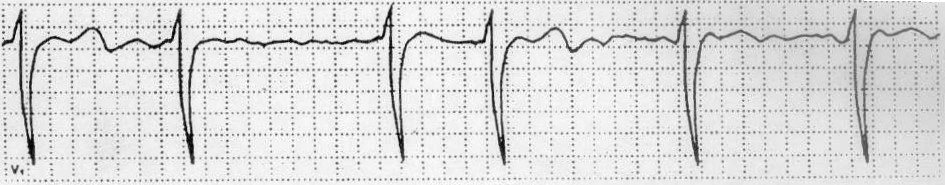

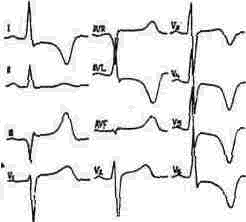

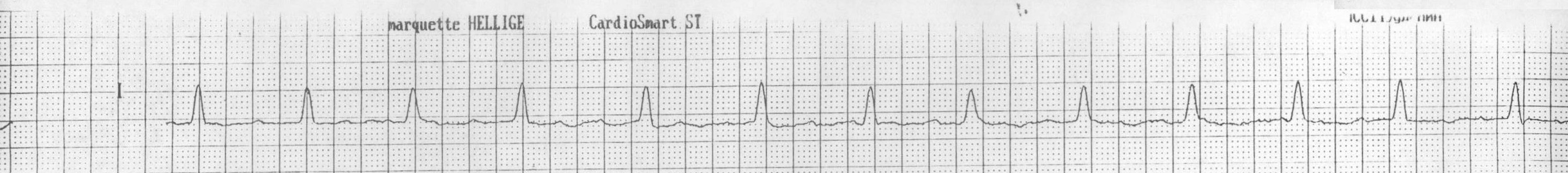

Задача №1 К пациентке 73 лет вызвана бригада неотложной помощи, в связи с жалобами на сердцебиение, «перебои» в работе сердца, головокружение, нарастание одышки, тошноту. Ухудшение в течение последних трех дней. Из анамнеза известно: много лет страдает болями за грудиной при физической нагрузке (ходьба по плоскости в медленном темпе, подъем на 1 пролет лестницы). Последние 5 лет постоянная форма фибрилляции предсердий. Продолжительное время получала терапию нитратами, препаратами калия, сердечными гликозидами, мочегонными. 3 дня назад при контрольной явке в поликлинику снята ЭКГ (рис. А). Даны рекомендации продолжить лечение. Через 3 дня самочувствие больной ухудшилось, появились вышеописанные жалобы. Объективно: Состояние больной средней тяжести. Цианоз губ. Одышка при незначительной физической нагрузке (больная разделась). Тоны сердца приглушены I > II, шумов не слышно. Границы относительной сердечной тупости: в III межреберье - lin.parasternalis + 1.5 см., в V межреберье – 1in. medioclavicularis sinistra. Гpaницы абсолютной сердечной тупости в пределах нормы. ЧСС 63/42 удара в минуту аритмичный. ЧДД - 22 в минуту. Дыхание везикулярное. В нижних отделах справа небольшое количество мелкопузырчатых незвучных влажных хрипов. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 1.5 см выступает из под края реберной дуги по 1. mediaclavicularis dextra. Пастозность стоп. Повторно снята ЭКГ (рис. Б.) Ниже представлены фрагменты ЭКГ. ЭКГ «А» снята в поликлинике; ЭКГ «Б» снята через 3 дня дома.  ЗАДАНИЕ: Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. Определите неотложные врачебные мероприятия в отношении данной пациентки. Составьте план обследования и лечения. ОТВЕТ: Диагноз – ИБС, стенокардия напряжения III функц. класса. Фибрилляция предсердий, постоянная форма. СН II Б III функц. класса. Передозировка сердечными гликозидами, желудочковая экстрасистолия, неустойчивая желудочковая тахикардия. Неотложные мероприятия – отмена сердечных гликозидов, назначение препаратов калия, лидокаина внутривенно капельно. Возможно назначение ФАД (фрагментов антител к дигоксину). План обследования : ЭКГ-мониторирование, ЭХО-кардиография, рентгенография грудной клетки, липидный спектр. Базисная терапия – ИАПФ, бета-адреноблокаторы, дезагреганты, мочегонные, спиронолактон, статины. Обсудить назначение варфарина. дача №2 Больная К., 43 лет. Поступила в клинику с жалобами на выраженную слабость, повышенную утомляемость, “перебои” в работе сердца, сердцебиение. Анамнез заболевания: в детстве перенесла хорею, росла слабым ребенком, часто болела простудными заболеваниями. В 11 лет ей впервые сказали о пороке сердца (каком - сказать затрудняется). Состояла на диспансерном учете. Два года назад на фоне простудного заболевания отмечала боли и припухание коленных и лучезапястных суставов, тогда длительно держалась субфебрильная температура, беспокоила слабость, усилилась одышка, появились колющие боли в сердце и перебои в его работе. Лечилась в стационаре, в участковой больнице. Ухудшение самочувствия – появление сердцебиения и перебоев в работе сердца, нарастание одышки – отмечает последние три месяца. В последние две недели присоединились ночные приступы удушья. Однократно после кашля было кровохарканье. Госпитализирована в экстренном порядке. Объективно: при осмотре обращает на себя внимание цианотичный румянец на щеках, серовато-пепельный оттенок цвета кожи лица, более отчетливый при вставании больной, движении. Пульс 92 в минуту, неритмичный, симметричный, слабого наполнения. АД 110/75 мм рт. ст. Отчетливая эпигастральная пульсация, сердечный толчок. Границы относительной сердечной тупости в III межреберье слева: lin.parasternalis sinistra + 1 см и в III - IV межреберьях справа: lin.sternalis dextra + 2 см. При выслушивании сердца - трехчленный ритм, хлопающий I тон, митральный щелчок, акцент и расщепление II тона на легочной артерии, протодиастолический шум на верхушке и в точке Боткина. В легких дыхание жесткое, над нижними отделами выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы.. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, печень не увеличена. Отеков нет.  ЗАДАНИЕ: 1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 2. Назовите необходимые дополнительные лабораторные инструментальные исследования в условиях поликлиники. 3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о принципах лечения, показаниях к хирургичекому лечению, прогнозе и профилактике данного заболевания. 5.Проведите дифференциальный диагноз кровохарканья. Объясните патогенез ночных приступов удушья. Какие препараты данной больной противопоказаны? ОТВЕТ: Диагноз. Ревматическая болезнь сердца. Митральный стеноз. Фибрилляция предсердий, постоянная форма с тахисистолией желудочков. Сердечная недостаточность 2бстадии, 4 функциональный класс. ТЭЛА? 2.Обследование. Уточнить активность ревматизма- АСЛ-О, антистрептокиназа, антистрептогиалуронидаза, белковые фракции, фибриноген, СРБ количественным методом, Д-димеры, коагулограмма, МНО Эхокардиография в стандартном и чреспищеводном режиме (диаметр митрального отверстия, тромбы в предсердиях) Рентгенография лёгких, спиральная компьютерная томография в ангиорежиме Возможные осложнения – отёк лёгких, ТЭЛА, ишемический инсульт, рецидив кровохарканья, прогрессирование активной лёгочной гипертензией с сердечной недостаточностью по правожелудчковому типу. Возможная причина кровохарканья –на фоне рецидива ТЭЛА или из-за разрыва лёгочных вен при резком повышении давления в левом предсердии. Нарастание цианоза при смене положения тела не позволяет исключить наличие подвижного тромба в левом предсердии. Больной показано хирургическое лечение. Назначение непрямых антикоагулянтов под контролем МНО. Контроль частоты ритма желудочковыхсокращений,лечение хронической сердечной недостаточности- сердечные гликозиды, кардио селективныебета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ. Лечение застойной сердечой недостаточности- петлевые диуретики в сочетании с верошпироном. После оценки активности ревматизма решение вопроса об антибактериальной терапии. Задача № 3 Больная 32 лет жалуется на одышку и боли за грудиной при физической и эмоциональной нагрузке, а также приступы головокружения и кратковременной потери сознания, возникающие без видимой причины. Названные симптомы нарастают на протяжении 5 лет. Дважды обращалась к врачу. Знает, что на снятой ЭКГ были выявлены какие-то изменения, в связи с которыми хотели ее госпитализировать. По семейным обстоятельствам тогда от обследования отказалась, было рекомендовано наблюдение. В прошлом перенесла детские инфекции, часто болела ангинами вплоть до тонзиллэктомии в 15-летнем возрасте. В возрасте 20 лет выносила беременность и родила здорового ребенка. Отец больной и дядя умерли внезапно в связи с “сердечным приступом” в молодом возрасте. При физикальном обследовании обнаруживается систолический шум во втором межреберье справа от грудины и в точке Боткина. Шум усиливается в вертикальном положении и после приседаний. Пульс 72 в 1 мин., симметричный, ритмичный, АД 120/80 мм рт.ст. Нет каких-либо других объективных особенностей. Эхокардиография: Конечнодиастолический размер ЛЖ - 42 мм Передне-задний размер лев.предсердия - 44 мм Толщина задней стенки ЛЖ - 10 мм Толщина межжелудочковой перегородки - 27 мм Фракция выброса ЛЖ (по Simpson) - 68 % Межжелудочковая перегородка гипокинетична. Клапаны: Аортальный – створки не изменены, в выходном тракте ЛЖ градиент давления – 49 мм рт ст., регургитации не определяется. Митральный – створки не изменены, регистрируется передне-систолическое движение передней створки, лоцируется митральная регургитация 1 степени  ЗАДАНИЕ: 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 2. Назовите необходимые дополнительные исследования в условиях поликлиники. 3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике данного заболевания. Проведите дифференциальный диагноз ЭКГ изменений. Объясните патогенез приступов головокружений и кратковременных потерь сознания. Какие препараты данной больной противопоказаны? ОТВЕТ: Первичная гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия. В условиях поликлиники следует повтлорить ЭхоКГ и оценить градиент обструкции, ЭКГ в динамике, суточное кардиомониторирование. Учитывая наличие синкопальных состояний – консультация невропатолога, электроэнцефалография, допплерография интра и экстрацеребральных артерий. Возможные осложнения данного заболевания – жизнеугрожающие желудочковые нарушения ритма, критическое нарастание градиента обструкции на высоте нагрузки с неэффективным сердечным выбросом, брадиаритмии в результате дисфункции синусового узла, фибрилляция желудочков с первичной остановкой кровообращения, сердечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения Инфарктоподобные изменения ЭКГ характерны для выраженной асимметричной гипертрофии левого желудочка и апикальной гипертрофии. Пациент должен получать терапию, снижающую градиент обструкции – бета-адреноблокаторы, при непереносимости бета-адреноблоокаторов – верапамил. При наличии желудочковых нарушений ритма – сочетание кордарона с бета-адреноблокаторами. Показаны дезагреганты. Последовательная двухкамерная электрокардиостимуляция способствует уменьшению субаортального градиента Задача № 4 Больная 83 лет, обратилась к врачу с жалобами на повторные приступы сердцебиения, возникающие без всяких причин, без какой-либо связи с движением, волнениями, приемом пищи, сопровождающиеся нехваткой воздуха, дрожанием всего тела. Приступы длятся от 30 минут до двух часов и проходят самостоятельно. После одного из приступов сердцебиения была кратковременная потеря сознания. Вне приступа беспокоит слабость, быстрая утомляемость, ноющие боли в области сердца. Три месяца назад возник первый приступ сердцебиения, затем он повторился через три недели, а в последнее время приступы бывают по 3-4 раза в неделю. ЭКГ картина во время приступа:  Анамнез жизни: В прошлом практически здорова, серьезных заболеваний не было, всегда была физически активна, ходила на лыжах, посещала бассейн. Этим летом после посещения леса обнаружила под кожей клеща, которого самостоятельно удалила. К врачу не обращалась. На месте укуса была локальная гиперемия, которая исчезла через две недели. Гинекологический анамнез без особенностей, роды 1 без осложнений. Объективно: В момент осмотра состояние больной удовлетворительное. Пульс 48 в 1 минуту, неритмичный (5-7 выпадений, или пауз, в 1 минуту). АД 130/70 мм рт ст. Границы относительной сердечной тупости в 5 межреберьи по среднеключичной линии. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, печень не увеличена. Отеков нет. На ЭКГ сразу после осмотра больной:  ЗАДАНИЕ: 1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 2.Назовите необходимые дополнительные исследования. 3. Перечислите возможные причины потери сознания у данной пациентки. 4. Определите тактику ведения данной больной, расскажите о принципах лечения данной пациентки, прогнозе и профилактике осложнений. ОТВЕТ: Диагноз: СССУ. Синдром бради-тахи. Синусовая брадикардия. Пароксизмальная фибрилляция предсердий. Синоатриальная блокада 2 степени. Приступы МЭС. НК-0. Обследование: Клинический анализ крови, биохимия крови: фибриноген, СРБ, калий, АЛТ, АСТ, КФК, железо; АСЛ-О, АСК, суточное мониторирование ЭКГ, чрезпищеводное ЭФИ, ЭХО КГ Потеря сознания могла быть связана с асистолией, часто наблюдаемой при «выходе» из пароксизма тахисистолии, а также с «арестом» синусового узла, как проявлением СССУ Лечение: Наблюдение в блоке интенсивной терапии с постоянным мониторированием ЭКГ, временная кардиостимуляция в период обследования и уточнения этиологии СССУ. (миокардит, КМП, идиопатический, ИБС), холинолитики, симпатомиметики. При отсутствии данных за «острую» патологию миокарда – постоянная кардиостимуляция. Задача №5 Жалобы и анамнез заболевания: Больная 82 лет поступила в клинику с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, головокружение, одышку при ходьбе, отеки на ногах, повторные приступы потери сознания. Перечисленные жалобы появились постепенно 3 месяца назад. Участковый врач объяснил недомогание "возрастом", не обследовал больную, терапии не назначил. Самочувствие ухудшалось, перестала выходить из дома. Неделю назад внезапно стало "плохо", потеряла сознание. Очнулась на полу. Сколько времени длилось это состояние - не знает, дома никого не было. Подобные приступы повторились еще два раза. Вновь обратилась к участковому врачу и с диагнозом "Хроническая церебро-васкулярная недостаточность" госпитализирована. В прошлом - практически здоровый человек. Ничем серьезным не болела, до последнего времени была активна и бодра. Объективно: состояние средней тяжести, бледна, акроцианоз, пульсация шейных сосудов. Пульс 39 в 1 минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 170/80 мм рт ст. Границы относительной сердечной тупости умеренно расширены влево, тоны сердца приглушены. В легких дыхание жесткое, печень на 2 см выступает из-под реберной дуги, чувствительная при пальпации. Отеки нижней трети голеней. Э  КГ: КГ:ЗАДАНИЕ: Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. Назовите необходимые дополнительные обследования для уточнения диагноза. Назовите возможные причины потери сознания у данного пациента. Определите лечебную тактику, прогноз и профилактику данного заболевания и его осложнений. ОТВЕТ: Диагноз: Изолированная систолическая артериальная гипертензия III стадия, риск 4. ИБС. Кардиосклероз. Атриовентрикулярная блокада II степени, 2 типа, 2:1. Синдром удлиненного QT. Приступы МЭС. СН IIБ ст., IIIФК. Обследование: Суточное мониторирование ЭКГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи, рентгенография грудной клетки, биохимия крови: калий, АЛТ, АСТ, КФК, тропонин, липидный спектр, креатинин, МАУ, билирубин, общий белок; ЭХО КГ, допплерография сонных артерий, Потери сознания могут быть как проявлением атрио-вентрикулярной блокады, так и быть связаны с желудочковыми нарушениями ритма высоких градаций на фоне удлинения интервала QT. Лечение. Наблюдение в блоке интенсивной терапии с постоянным мониторированием ЭКГ. Имеются абсолютные показания для кардиостимуляции. Сопутствующая терапия: гипотензивные препараты (ИАПФ, тиазидные диуретики, антагонисты кальция,), гиполипидемическая, аспирин, петлевые диуретики, антагонисты альдостерона Задача №6 Больной К. 75 лет, госпитализирован в связи с кратковременной потерей сознания после физической нагрузки. Жалобы на сильное сердцебиение, одышку, ощущение сжатия за грудиной при ходьбе в обычном темпе (через 200 метров), склонность к головокружению при быстром вставании с кровати и физических усилиях. Анамнез заболевания: загрудинный дискомфорт - сжатие, давление, возникающий при быстрой ходьбе, впервые появились 2 года. К врачам не обращался, но по совету друзей приобрел таблетки нитроглицерина. Пробовал принять лекарство, если отдых быстро не приносил облегчения. Однако от нитроглицерина часто становилось еще хуже, появлялась слабость, холодный пот и пришлось от него отказаться. В последний год появились одышка и сердцебиение при нагрузке, склонность к головокружению при быстром вставании с кровати. Месяц назад, во время физической работы на даче, появилось сердцебиение, больной потерял сознание, но быстро пришел в себя. После этого старался ограничивать физические нагрузки. Сегодня, после подъема на 4 этаж (не работал лифт) вновь потерял сознание. Госпитализирован экстренно специализированной кардиологической машиной скорой помощи. Объективно: состояние средней тяжести, лежит с высоко приподнятым изголовьем. Отеков нет, легкий цианоз губ. АД - 110/70 мм рт. ст., пульс - 96/70 уд. в мин., мерцательная аритмия. Патологической пульсации шейных сосудов нет. При осмотре области сердца виден приподнимающий верхушечный толчок в VI межреберье на 2 см левее от срединноключичной линии. При пальпации систолическое дрожание во II межреберье справа, которое более четко ощущается при наклоне больного вперед. Границы относительной сердечной тупости слева в III межреберье + 2 см от левой парастернальной линии, в V – по срединноключичной линии, в VI - на 2 см кнаружи от срединноключичной линии. При аускультации: ослабление I и II тонов сердца, интенсивный скребущий, близкий к “гулу”, систолический шум изгнания с максимумом в III-IV межреберьях слева от грудины. Шум проводится к верхушке сердца, вверх во II межреберье справа и на сосуды шеи. Грудная клетка правильной формы, отставания при дыхании нет. Над легкими перкутороный звук ясный, легочный. Число дыханий 20 в минуту. Дыхание жесткое, в нижних отделах с обеих сторон небольшое количество мелкопузырчатых влажных хрипов. Границы печени: относительная печеночная тупость в V межреберье, абсолютная - в VI межреберье, край печени не прощупывается. Селезенка с IX по XI ребро. Живот мягкий, безболезненный. |