Физиология. 1. Идеи Сеченова и Павлова в патфизиологии 3 Основные понятия 3

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

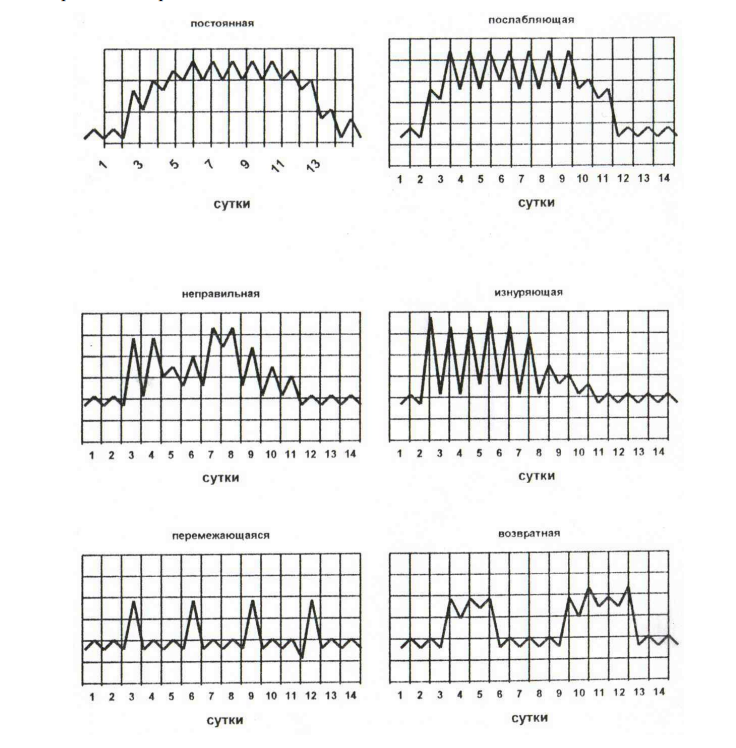

Классификация лихорадочных реакций.Различают следующие основные типы лихорадки: 1. Постоянная лихорадка (febris continua) - характеризуется тем, что высокая или повышенная температура держится в течение нескольких дней или недель почти на одном уровне и суточные колебания ее не превышают 1 °С 2. Послабляющая (ремиттирующая) лихорадка (febris remittens) - дает суточные колебания температуры свыше 1 °С, не доходящие до нормы 2.1. Разновидностью данного типа является изнуряющая (истощающая), или гектическая лихорадка (febris hectica), которая характеризуется сильным повышением температуры с последующим падением ее до нормы и ниже. Суточные колебания температуры достигают 4— 5 °С. Этот тип лихорадки бывает при сепсисе, массивных гнойных процессах. 3. Перемежающаяся (интермиттирующая) лихорадка (febris intermittens) отличается чередованием кратковременных подъемов температуры свыше 1°С (пароксизмы) с периодами нормальной температуры (апирексии), продолжительностью 1—3 дня.Температура повышается в течение нескольких часов. 4. Возвратная лихорадка (febris recurrens) характеризуется правильным чередованием (по несколько дней) периодов подъема с периодами нормальной температуры и даже ниже нормы. Температура увеличивается и понижается обычно быстро. Суточные колебания ее в период подъема такие же, как при постоянной или послабляющей лихорадке. Иногда бывает 3, 4 и более приступа, сменяющихся периодами апирексии по 6—8 дней. 5. Атипическая лихорадка (febris atypica) отличается разнообразием суточных колебаний температуры без всякой закономерности в периодах подъема и длительности течения. Ее наблюдают при многих заболеваниях с атипической формой течения. 6. Извращенная (инверсная) лихорадка (febris inverse) – отмечается извращение суточного температурного ритма с более высокими подъемами температуры в утренние часы; подобный тип лихорадки встречается у больных туберкулезом, сепсисом, опухолями.  По длительности лихорадки подразделяются на: Эфемерная (мимолетная) лихорадка длится от нескольких часов до 1—2 дней. Она может возникнуть после введения вакцин, сывороток, маллеина (у лошадей), при расстройствах пищеварения. Острая лихорадка продолжается до 2 нед и характерна для многих инфекционных болезней Подострая — 1,5 мес, хроническая — до нескольких месяцев и даже лет. 45. Нарушение белкового обмена.К основным причинам, вызывающим нарушения белкового обмена у домашних животных, следует отнести неполноценное, несбалансированное питание, заболевания органов пищеварения, почек, легких, нейроэндокринные расстройства, злокачественные новообразования, инвазионные и инфекционные болезни, сопутствующие им лихорадочные состояния. Нарушение переваривания и всасывания белков. В желудочно-кишечном тракте белки подвергаются ферментативному расщеплению до аминокислот, которые подлежат всасыванию. Полноценный гидролиз возможен при нормальном функционировании желудка, кишечника, пищеварительных желез, симбионтной микрофлоры. Уменьшение поступления белков с кормом, нарушение его переваривания приводят к алиментарной белковой недостаточности. Начинается процесс гидролиза крупных белковых молекул в желудке под влиянием пепсина. Снижение содержания хлористоводородной кислоты (гипо-, анацидные гастриты) тормозит превращение пепсиногена в пепсин; переваривающая сила желудочного сока падает. Гидролиз белков еще в большей степени может быть ослаблен при ограниченном поступлении в кишечник панкреатического сока, содержащего трипсин, хемотрипсин, карбоксипептидазы, пептидазы. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы может усугубляться слабой активацией ферментов из-за дефицита энтерокиназы и желчи, разрушением, инактивацией ферментов вследствие роста микрофлоры в проксимальной части тонкой кишки. Заключительный этап переваривания и интегрированное с ним всасывание аминокислот нарушаются при энтеритах, энтероколитах, гиповитаминозе А, лучевой патологии, нарушениях микроциркуляции, отеке слизистой оболочки кишечника. Неутилизированные белки корма поступают в толстый кишечник. Пептиды и аминокислоты подвергаются там бактериальному расщеплению. Результатом гнилостного разложения будут образование, накопление и всасывание токсигенных аминов, таких, как кадаверин, гистамин, путресцин, тирамин; ядовитых ароматических соединений — фенол, крезол, индол; газов — метан, сероводород. Печень не в состоянии обезвредить избыточно образующиеся продукты гниения белка, возникает токсикоз. Нарушение межуточного обмена белка. Аминокислоты, транспортированные через мембрану щеточной каймы энтероцитов, поступают в сосуды кишечной ворсинки, направляются к печени и включаются в обменные процессы. Метаболизм белков складывается из синтеза белковых молекул, их расщепления, превращения аминокислот, образования и выведения из организма конечных продуктов. С момента зарождения в организме происходят синтез белка и распад его составляющих. Интенсивность этих процессов определяется физиологическим состоянием организма и регулируется нейроэндокринным механизмом. После денервации развивается атрофия тканей, их клетки становятся объектом аутоагрессии. Многообразно влияние гормонов на синтез белков. Оно может распространяться на генетический аппарат клетки, стимулируя ее к размножению, на функции органоидов. Одним из важнейших гормонов, участвующих в регуляции метаболизма вообще и белкового обмена в частности, является соматотропин. Усиление белкового синтеза под его влиянием объясняют стимуляцией образования информационной РНК в ядре клетки, формирования рибосом, где синтезируется белок, подавлением внутриклеточных катаболических процессов, повышением проницаемости клеточной мембраны для аминокислот. Необычное повышение содержания гормона в раннем постнатальном периоде ведет к гигантизму, снижение — к противоположному эффекту. Избыток тироксина способствует катаболическим процессам, так же действуют глюкокортикоиды с преимущественным влиянием на лимфоидную, мышечную, соединительную ткани. Анаболическим эффектом, усиленным синтезом мышечного белка, обладают андрогены, тогда к эстрогены стимулируют развитие молочных желез, матки, эпителия влагалища. К анаболическим гормонам следует отнести инсулин, повышающий проницаемость клеточных мембран для аминокислот. Повышенный распад белковых структур клеток (катаболизм) возникает при воспалительных процессах (альтерация, раневое истощение), гипоксии, аутоиммунных реакциях, ожоговой болезни язвенной болезни, злокачественных опухолях (раковая кахексия). Нарушение соотношений между анаболическими и катаболическими процессами может сопровождаться изменениями содержания в крови белков и белковых фракций. Количество общего белка плазмы крови у здоровых животных колеблется в пределах 7-8,6 г/100 мл. Гиперпротеинемия — повышение содержания общего белка в плазме крови. Бывает относительной (за счет обезвоживания) и абсолютной. Абсолютная часто сочетается с гиперглобулинемией — повышением глобулиновой фракции белков и соответствующим снижением альбуминов. Такую гиперпротеинемию наблюдают у животных, страдающих многими инфекционными заболеваниями, пневмонией, нефрозом, злокачественными новообразованиями. Гиперпротеинемию выявляют в поствакцинальном периоде, при многих инфекционных заболеваниях в период нарастания антителогенеза за счет гамма-глобулинов, держание бета-глобулиновой фракции отмечают в случаях заболевания животных нефрозом, миеломой, гепатитом. Гипопротеинемия — уменьшение содержания общего белка в плазме крови. Может быть результатом алиментарной недостаточности, нарушения переваривания и всасывания белка, усиленного деления его почками (нефрит, нефроз). Через почки обычно теряется мелкодисперсный белок — альбумин (альбуминурия). Гипопротеинемию наблюдают у животных с заболеваниями печени, когда снижена ее белковообразовательная функция после кровопотерь. Обильная экссудация, особенно у лошадей, приведет к падению уровня белка в крови, то же у животных, пострадавших от массивного ожога, гнойного распада тканей. Диспротеинемия — многообразные нарушения соотношений между отдельными фракциями белков крови. Рассматривают дисиммуноглобулинемию — нарушение нормального соотношения 1ельных иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgE, IgA, IgD), дисглобулинемию — нарушение соотношений между отдельными фракции глобулинов (альфа-, бета-, гамма-глобулина), дисгамма-глобулинемию — они могут быть количественными и качественными. Особую значимость имеет изменение содержания фибрина. Увеличение его концентрации в крови наблюдают у больных крупозной пневмонией, при острых и хронических воспалительных процессах, опухолях. Этот белок крови синтезируется в печени, поэтому гепатопатии могут вызвать снижение его уровня в крови, что приводит к замедлению свертываемости крови, ангиопатиям. Нарушение конечных этапов белкового обмена. Метаболизм белков сопровождается синтезом и распадом белковых структур. В результате распада часть аминокислот вновь используется для процессов синтеза, а часть превращается в конечные продукты. Такими конечными азотистыми продуктами являются аммиак, мочевина, мочевая кислота, ее соли. Самыми токсичными свойствами обладает аммиак. В обычных условиях он нейтрализуется в печени угольной, фосфорной, другими кислотами с образованием аммонийных солей. Посредством сложных превращений аммиак преобразуется в мочевину. Аммиак, мочевина, мочевая кислота, другие азотистые продукты обмена белка входят в состав остаточного, небелкового азота крови. У домашних животных уровень остаточного азота сыворотки крови колеблется от 26 мг/100 мл (собака) до 34 мг/100 мл (лошадь). Основная его часть представлена мочевиной, немочевинная названа резидуальным азотом. Многие заболевания животных сопровождаются увеличением содержания остаточного азота в крови — гиперазотемией. Различают продукционную гиперазотемию и ретенционную. Продукционная гиперазотемия наблюдается при усиленном патологическом распаде белка тканей (ожог, лучевая патология, травмы) с образованием большого количества безбелковых азотистых продуктов. Сюда же следует отнести последствия эксикоза — высыхания тканей из-за обезвоживания и утери электролитов. Мочевинообразовательная функция печени подавлена. В крови повышается содержание резидуального азота, главным образом за счет аммиака, не преобразованного в мочевину. Аммиак легко преодолевает гематоэнцефалический барьер и способен вызвать уремическую кому. Ретенционная гиперазотемия развивается при заболеваниях почек, нарушениях выделительной функции обеих почек, обусловленных острым диффузным нефритом, механическим препятствием оттоку мочи (уролитиаз, аденома). Количество остаточного азота пропорционально степени тяжести патологического процесса. Возникающая уремия сопровождается токсикозом. Конечный продукт обмена нуклеиновых кислот — мочевая кислота. Избыточное образование и снижение выведения мочевой кислоты возможны при заболеваниях животных лейкозом, поражениях почек. Давно описано заболевание, вызываемое увеличением содержания мочевой кислоты в крови, — подагра. Причины и механизм гиперурикемии изучены недостаточно. К факторам риска относят избыточное поступление пуринов (мясо) в организм, молибденоз. У животных классифицируется как суставная форма мочекислого диатеза. Описана у кур и собак. Образующиеся соли мочевой кислоты начинают усиленно откладываться на суставных поверхностях, в хрящах, связках. Возникает острое воспаление суставов (подагрический артрит), сопровождающийся отечностью, сильной болью, лихорадочной реакцией, хромотой, деформацией суставов. |