1 вопрос

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

|

БИЛЕТ 1 1.Артериальная гиперемия, причины и механизмы развития, основные проявления. 2.Патогенез вторичной альтерации при воспалении. 3.Лихорадка и гипертермия, определение понятий, сравнительная характеристика. 4.Понятие о физиологической гипоксии. 1 вопрос. Артериальная гиперемия - усиленный приток крови к органу по артериям. Причины артериальной гиперемии: действие факторов внешней среды (биологических, химических, физи ческих); увеличение нагрузки на орган; психогенные воздействия. Классификация артериальной гиперемии: 1) физиологическая (физическая нагрузка, эмоции, прием пищи): а) рабочая - это увеличение кровотока в органе с усилением его функции (например, гиперемия поджелудочной железы во время пищеварения); б) реактивная - это увеличение кровотока после его кратковременно го ограничения (развивается в почках, мозге, коже, кишечнике, мышцах). 2) патологическая (действие патологических раздражителей). Патологическая артериальная гиперемия (ПАГ). Бывает при действии патологического раздражителя (химические вещества, продукты нарушения обмена при воспалении, ожоге, лихорадке, при действии механических факторов. Бывает повышенная чувствительность сосудов к раздражителям при аллергии. Проявляется при заболеваниях (сыпь, покраснения при повреждении нервов и т.д.). В зависимости от фактора ПАГ бывает: 1. воспалительная; 2. Тепловая 3. ультрафиолетовая эритема и т.д. В мышечной стенке сосудов выделен простагландин I2 (простациклин), расслабляющий артерии, обладающий мощным антиагрегационным действием на тромбоциты. По механизму действия раздражителей патологическая артериальная гиперемия делится на следующие типы: Нейротоническая: (повышение тонуса парасимпатических волокон или симпатических вазодилататорных => расширение сосудов, ток импуль са обратный => образование простагландинов => расширение сосудов); Нейропаралитическая: (при блоке или перерезе нервов => расширение сосудов; вазодилятирующее действие оказывают брадикинин и др. ве щества); Миогенная: (выработка определенных веществ и действие их на гладкие миоциты сосудов => расширение сосудов). Обусловлена затруднением тока кальция в клетку вследствие действия недостатка кислорода, гиперкапнии, накопления лактата, АДФ, аденозина, калия, брадикинина, серотонина, гистамина, ГАМК, простагландинов, повышения рН крови. Бывает при ожогах, травмах, действии ультрафиолетового и ионизи рующего излучения и т.д. Микроскопические изменения: расширение капилляров, увеличение функционирующих сосудов; повышение АД в артериях и артериолах; ускорение тока крови по сосудам увеличивается снабжение тканей кислородом, усиливается метаболизм. Макроскопические признаки: увеличение объема органа за счет кровенаполнения, может быть небольшое повышение теплопродукции; метаболизм увеличивается, ускорение тока крови в коже (повышение температуры кожи); покраснение (т.к. много окисленного гемоглобина); артериовенозная разница по О2 снижается. Значение патологической артериальной гиперемии: Хорошее: 1. Вывод токсинов, 2. Увеличение доставки кислорода к тканям, 3. Это механизм действия диатермии, кварца, солюкса, гальванизации, компрессов, грелок; Плохое: может быть разрыв склерозированных сосудов с кровоизлияниями. 2 врпрос . Вторичная альтерация является следствием воздействия на соединительную ткань, микрососуды и кровь высвободившихся внеклеточно лизосомальных ферментов и активных метаболитов кислорода, источниками которых являются активированные иммигрировавшие и циркулирующие фагоциты. Вторичная альтерация является реакцией организма на уже вызванное вредным началом повреждение. Это неотъемлемая часть воспалительного процесса. Дополнительное встречное повреждение направлено на скорейшее отграничение флогогена и поврежденное под его воздействием ткани от всего организма. 3 вопрос Лихорадка - это патологический процесс, возникающий в организме в ответ на действие вредного, чаще инфекционного, агента и характеризующийся комплексом определенных изменений в обмене веществ и физиологических функций, важнейшим симптомом которого является изменение терморегуляции и повышение температуры тела. В узком смысле слова лихорадка - это типовая терморегуляторная реакция организма на воздействие пирогенных раздражителей, выражающаяся перестройкой регулирования температурного гомеостаза и направленная на поддержание более высокого уровня регулируемой температуры тела, функциональной активности клеток, органов, тканей, системы иммунитета. В процессе эволюции лихорадочная реакция сложилась прежде всего как ответная реакция организма на проникновение в него микроорганизмов и их токсинов. Однако лихорадка может возникнуть и при попадании в организм веществ, не имеющих отношения к инфекции (переливание несовместимой крови, введение чужеродных белков). Не каждое повышение температуры тела является лихорадкой. Оно может быть обусловлено также нормальной реактивностью организма или физиологическими процессами, дисбалансом между теплопродукцией и теплоотдачей. Такое повышение температуры тела называется гипертермией. -Гипертермия может быть проявлением теплового удара, гипертиреоза, отравлений некоторыми ядами (атропин) и др. -Она может возникать при повреждении различных отделов головного мозга (кровоизлияние, опухоли, травма, отек мозга). -Причиной развития психогенных гипертермии являются функциональные нарушения высшей нервной деятельности (неврозы, психические расстройства), значительное эмоционально-умственное напряжение. -Рефлексогенные гипертермии наблюдаются при почечнокаменной и желчнокаменной болезни, раздражении брюшины, катетеризации уретры и т. п. -Гипертермия может возникать при использовании некоторых лекарственных препаратов (кофеин, эфедрин, метиленовый синий, гиперосмолярные растворы). 4 вопрос Возникает при напряженной деятельности органа или ткани, когда функ циональных резервов систем транспорта и утилизации кислорода при отсутст вии в них патологических изменений оказывается недостаточно для удовлетво рения резко возросшей потребности в кислороде (чрезмерная мышечная работа, перегрузка сердца). При перегрузочной гипоксии формируется «кислородный долг» наряду с увеличением скорости доставки и потребления кислорода, а также образования и выведения углекислоты. БИЛЕТ 2 1.Воспаление, определение понятия, значение для организма. 2.Гипоксическая гипоксия, причины и механизмы развития. 3.Пирогенны, их виды и значение в развитии лихорадочного процесса. 4.Причины и механизмы развития феномена внутрисосудистой агрегации эритроцитов. 1 вопрос ВОСПАЛЕНИЕ - это типовой патологический процесс, заключающийся в преимущественно защитной реакции организма на различные болезнетворные воздействия, выражением которой является повреждение тканей (альтерация), нарушение микроциркуляции с повышением сосудистой проницаемости, экссудация и эмиграция лейкоцитов, а также образование новых тканевых элементов, т.е. пролиферация, приводящее к заживлению дефекта. -воспаление следу ет рассматривать в своей основе как реакцию, направленную на сохранение жизнедеятельности организма, восстановление струк туры и функции поврежденных тканей. В ответ на «полом» орга низм стремится прежде всего локализовать поврежденную ткань, предупредить распространение, генерализацию патологического процесса. 2 вопрос Гипоксическая гипоксия развивается в результате снижения р02 во вдыхаемом воздухе. Это происходит в следующих случаях: - горная болезнь (при длительном подъёме в горы, пребывании в условиях высокогорья или барокамере при сниженном барометрическом давлении, т.е. при ги-побарии); - высотная болезнь (при быстром подъёме на различных летательных аппаратах на самые различные высоты); - дыхание газовыми смесями с недостаточным рО2, в том числе при неисправной дыхательной аппаратуре; - дыхание в замкнутых помещениях (подводных лодках, танках, бункерах, ангарах, хранилищах). При гипоксической гипоксии снижение рО2 во вдыхаемом воздухе приводит к уменьшению рО2 в альвеолах, артериальной крови и разных тканях. Это, как правило, сопровождается такими изменениями: - уменьшением содержания в крови связанного с гемоглобином и физически растворённого в плазме О2 (в норме составляет 0,3%); - раздражением чувствительных к недостатку О2 хеморецепторов (особенно си-нокаротидных образований); - увеличением возбудимости дыхательного центра, особенно к СО2; - развитием гипервентиляции, приводящей к следующим дополнительным изменениям в организме: - уменьшению рС02 в артериальной крови и тканях (т.е. гипо-капнии); - дыхательному алкалозу; - увеличению экскреции бикарбонатного аниона, затем катиона Na+ и, наконец, воды почками (приводящему к расстройству КОС и снижению ОЦК); - уменьшению диссоциации оксигемоглобина (НbО2); - падению тонуса сердечно-сосудистого и дыхательного центров; - ослаблению кровообращения в мозге, сердце и других органах. 3 вопрос Непосредственной причиной лихорадки являются пирогенные (жирнесущие) вещества или пирогены – вещества, которые попадая в организм извне или образуясь внутри него, вызывают Л. Пирогенные вещества – биологически активные вещества, экзо- и эндогенного происхождения, обладающие свойством вызывать перестройку уровня регуляции температурного гомеостаза, приводящую к повышению температуры тела и развитию лихорадки (П.в.). К пирогенам, факторам вызывающим лихорадочную реакцию, относят:

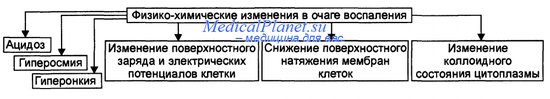

По происхождению П.в. подразделяют на экзогенные (инфекционной и неинфекционной природы) и эндогенные (клеточно-тканевые), по механизму действия на первичные и вторичные. Первичные пирогены – это факторы этиологические, а вторичные – патогенетические. Первичные пирогены представляют собой: эндотоксины клеточных мембран (липополисахариды, белковые вещества и др.) различных грамположительных и грамотрицательных бактерий, различные АГ микробного и немикробного происхождения, различные экзотоксины, выделяемые м/о. Наиболее высокой пирогенной активностью обладают липополисахаридные комплексы, особенно Гр- бактерий. Первичные пирогены могут образовываться и в результате поражения собственных тканей организма: механическом повреждении тканей (ушибах, разрывах, раздавлении), некрозах (при инфаркте миокарда), асептическом воспалении, гемолизе. Роль: Первичные пирогены, проникая или образуясь в организме, лишь инициируют лихорадку, запускают ее. Они оказывают свое действие на центры терморегуляции опосредовано, через образование в организме вторичных пирогенных веществ. И уже вторичные пирогены, которые образуются в собственных клетках организма, действуя на центры терморегуляции вызывают лихорадку. 4 вопрос Способность эритроцитов к агрега ции, т.е. к слипанию и образованию «монетных столбиков», которые за тем склеиваются между собой, является их нормальным свойством. Однако агрегация может значительно усиливаться под влиянием разных факторов, меняющих как поверхностные свойства эритроцитов, так и сре ду, окружающую их. При усилении агрегации кровь превращается из взве си эритроцитов с высокой текучестью в сетчатую суспензию, полностью лишенную этой способности. В общем агрегация эритроцитов всегда на рушает нормальное структурирование кровотока в микрососудах и явля ется наиболее важным фактором, нарушающим нормальные реологичес кие свойства крови. При усиленном слипании эритроцитов агрегаты закупоривают про светы, вызывая нарушение м них кровотока. Усиленная агрегация эрит роцитов может возникать не только системно, но и местно, в микрососу дах отдельных органов, и нарушать реологические свойства текущей в них крови до такой степени, что кровоток в капиллярах замедляется и оста навливается полностью — возникает стаз, несмотря на то, что артерио- венозная разность кровяного давления на протяжении этих микрососу дов сохранена. При этом в капиллярах, мелких артериях и венах кровоток останавливается и накапливаются эритроциты, которые заполняют весь сосудистый просвет Однако на ранней стадии при стазе не происходит ни гемолиза, ни свертывания крови. В течение некоторого времени стаз обратим: движение эритроцитов может возобновиться, а проходимость микрососудов — восстановиться. Билет 3 1.Причины и механизмы развития венозной гиперемии. 2.Физико-химические изменения в очаге воспаления и их патогенетическое значение. 3.Механизмы изменения центрального звена системы терморегуляции при лихорадке. 4.Определение понятия «гипоксия». Принцип классификации гипоксических состояний. 1 вопрос Венозная гиперемия - увеличение кровенаполнения участка ткани и уменьшение количества протекающей через него крови вследствие затрудненного оттока ее. В результате этого венозная сосудистая сеть данного участка становится видимой, продвижение крови замедляется. Причинами развития венозной гиперемии являются: 1) сдавление вен без повреждения артерии, которое бывает вследствие наложения лигатуры, давления опухоли, беременной матки, отечной жидкости или сужения просвета сосуда рубцующейся тканью; 2) тромбоз вен, т. е. закупорка сосудов, затрудняющая отток крови из соответствующего участка; 3) ослабление работы сердца при заболеваниях его, в особенности при недостаточности правого желудочка; в этих случаях замедляется ток крови по направлению к сердцу и наблюдается застой крови преимущественно в крупных и средних венах нижележащих частей тела; 4) нарушение функции легочного аппарата, сопровождающееся ослаблением эластичности легочной ткани, в результате чего изменяется внутригрудное давление, уменьшается присасывающее действие грудной клетки и как следствие - появляется венозная гиперемия в нижней части тела; 5) длительное пребывание больных в постели, что может вызвать развитие застойной гиперемии в нижележащих частях тела. Такая гиперемия наблюдается также в результате длительного свисания конечностей, продолжительного сидячего образа жизни (например, застой крови в геморроидальных венах) или долгого стояния; во всех указанных случаях создается препятствие для оттока крови по венозным сосудам. Венозная гиперемия не развивается в тех случаях, когда имеет ся достаточно выраженное коллатеральное кровообращение, обес печивающее адекватный отток крови по анастомозам. Признаки венозной гиперемии обусловлены снижением кро вотока, переполнением органа венозной кровью. Это приводит к гипоксии циркуляторного происхождения, накоплению продук тов метаболизма, повышению содержания в крови восстановлен ного гемоглобина. Появляется один из кардинальных признаков венозного застоя — цианоз, т. е. синюшный оттенок органов и тканей, особенно характерный для видимых слизистых оболочек. Замедление обменных процессов, скопление в ткани венозной крови, менее нагретой, чем артериальная, проявляются снижени ем температуры поверхностно расположенных органов. Увеличе ние давления в капиллярной сети, посткапиллярах и венулах при водит к выходу за их пределы транссудирующей жидкости. Она растягивает тканевые щели и накапливается там в значительных количествах. Переполнение сосудов кровью и скопление транссу дирующей жидкости в ткани приводят к увеличению объема орга на — отеку. Микроциркуляторные расстройства в области венозной гипе ремии определяются механическим препятствием кровотоку в ве нах. Замедляется кровоток, снижается артерио-венозная разница давления, увеличивается диаметр капилляров, посткапилляров, венул, замедляется отток крови, образуются микротромбы. При полном прекращении тока крови по венам наблюдают маятникообразные движения крови. Во время систолы сердца кровь толч кообразно продвигается по сосудам, при диастоле кровь переме щается в обратном направлении, отталкиваясь от препятствия — эмбола, тромба, сдавленных стенок сосудов. Высокая проницаемость гистогематических барьеров сопро вождается выходом жидкой части крови — транссудата, содержа щего небольшое количество белка, в отличие от экссудата, образу ющегося при воспалении. Маятникообразные движения крови завершаются стазом — полной остановкой кровотока. Если устранить препятствие току крови, то стаз в самом начале его развития обратим: возобновляет ся проходимость микрососудов и движение эритроцитов. Он ста новится необратимым при дезорганизации структуры эритроци тов и повреждениях стенок микроциркуляторного русла. Останов ка кровотока ингибирует тканевое дыхание, приводит к микро некрозам. Их последствия зависят от функциональной значимости органа. Наиболее чувствительна к капиллярному стазу ткань головного мозга, сердца, почек. 2 вопрос физико-химические изменения в очаге воспаления  Основными физико-химическими изменениями в очаге воспаления являются гиперосмия, гиперонкия, ацидоз. | Гиперосмия — повышение осмотического давления. Причины: увеличение содержания ионов калия. Механизмы развития: а) выход калия из поврежденных клеток; б) освобождение калия из внутриклеточных белков. Гиперонкия — повышение онкотического или коллоидно-осмотического давления. П р и ч и н ы : образование низкомолекулярных белков и поступление белков в ткань из плазмы крови при экссудации. | Ацидоз — изменение рН среды в сторону "закисления". 137 Причины: накопление молочной кислоты, увеличение содержания аминокислот, свободных жирных кислот и появление три-карбоновых кислот. Механизмы развития: активизация гликолиза, лизосо-мальных протеаз, лизосомальных липаз и фосфолипаз, нарушение цикла Кребса и тканевого дыхания. Таким образом, освобождающиеся из поврежденных лизосом ферменты гидролизируют находящиеся в очаге воспаления углеводы. Белки, нуклеиновые кислоты, жиры, продукты гидролиза в дальнейшем подвергаются действию ферментов гликолиза, активность которых также повышается. Это относится и к ферментам аэробного окисления. Дальнейшее повреждение клеток сочетается с повреждениями митохондрий, в которых содержатся ферменты цикла Кребса. В связи с этим нарушается окисление и в очаге увеличивается содержание промежуточных продуктов углеводного (пировиноградная кислота, ацетон и др.), белкового (пептозы, альбумозы, полипептиды, молочная кислота и др.), жирового (ацетоуксусная кислота, у-оксимасляная кислота) и других обменов. В целом катаболические процессы характеризуются деполимеризацией белково-мукополисахаридных комплексов, распадом белков, жиров и углеводов, появлением свободных аминокислот, полипептидов, аминосахаров, уроновых кислот, кининов, простагландинов и др. Последние проявляют провоспалительный эффект. Однако наряду с катаболическими очень рано в очаге воспаления проявляются анаболические процессы, нарастающие на стадии пролиферации (завершения воспаления). Увеличивается синтез ДНК и РНК, повышается активность окислительно-восстановительных ферментов, активизируются процессы дыхания и окислительного фосфо-рилирования, постепенно нормализуется обмен веществ. Именно глубокими физико-химическими нарушениями в очаге воспаления (тканевый ацидоз, осмотическая гипертензия, повышение онкотического давления) Шаде в 1923 году объяснил возникновение местных признаков воспаления, а Менкин, выделив в 1948 году специфические для развития воспаления вещества, такие, как лейкотаксин, экссудин, пирексин, нехрозин, фактор лейкоцитоза и др., стал таким образом, как и Шаде, основоположником современной теории воспаления, известной под названием физико-химической, или биохимической. 3 вопрос Термочувствительные нервные клетки преоптической области гипоталамуса непосредственно «измеряют» температуру артериальной крови, протекающей через мозг, и обладают высокой чувствительностью к температурным изменениям (способны различать разницу температуры крови в 0,011 °С). Отношение холодо- и теплочувствительных нейронов в гипоталамусе составляет 1:6, поэтому центральные терморецепторы преимущественно активируются при повышении температуры «ядра» тела человека. На основе анализа и интеграции информации о значении температуры крови и периферических тканей, в преоптической области гипоталамуса непрерывно определяется среднее (интегральное) значение температуры тела. Эти данные передаются через вставочные нейроны в группу нейронов переднего отдела гипоталамуса, задающих в организме определенный уровень температуры тела — «установочную точку» терморегуляции. На основе анализа и сравнений значений средней температуры тела и заданной величины температуры, подлежащей регулированию, механизмы «установочной точки» через эффекторные нейроны заднего гипоталамуса воздействуют на процессы теплоотдачи или теплопродукции, чтобы привести в соответствие фактическую и заданную температуру. Таким образом, за счет функции центра терморегуляции устанавливается равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей, позволяющее поддерживать температуру тела в оптимальных для жизнедеятельности организма пределах (рис. 13.6). Рис. 13.6. Схема механизмов регуляции теплообмена в организме человека. Поддержание относительного постоянства температуры тела достигается с помощью баланса между количеством продуцируемого в единицу времени тепла в организме человека и количеством тепла, которое организм отдает за то же время в окружающую среду. Тепловой баланс регулируется нейрогуморальными механизмами, которые активируются в результате изменения импульсной активности эффекторных нейронов терморегуляторного центра гипоталамуса. В гипоталамический терморегуляторный центр поступает афферентная информация об изменениях внешней температуры от периферических терморецепторов и об изменения температуры «ядра» — от центральных терморецепторов (пояснения в тексте). В механизме формирования «установочной точки» имеет значение уровень спонтанной активности вставочных нейронов гипоталамуса. Например, если уровень спонтанной активности интернейрона является высоким, то для усиления термогенеза требуется более высокая активность кожных Холодовых рецепторов, а значение пороговой температуры для регулируемой теплопродукции является более низким. И наоборот, если вставочный нейрон проявляет низкую спонтанную активность, то даже незначительная афферентация от кожных Холодовых рецепторов может оказаться достаточной для запуска дополнительного теплообразования в организме. Уровень спонтанной активности вставочных нейронов зависит от соотношения концентрации ионов натрия и кальция в гипоталамусе и некоторых других нетемпературных факторов. Стадия подъёма температуры тела Стадия подъёма температуры тела (стадия I, st. increment!) характеризуется накоплением в организме дополнительного количества тепла за счёт преобладания теплопродукции над теплоотдачей. • Пирогенные цитокины, синтезированные лейкоцитами, из крови проникают через гематоэнцефалический барьер и в преоптической зоне переднего гипоталамуса взаимодействуют с рецепторами нервных клеток центра терморегуляции. В результате активируется мембраносвязанная фосфолипаза А2 и включается метаболический каскад арахидоновой кислоты. • В нейронах центра терморегуляции значительно повышается активность циклооксигеназы. Результатом этого является увеличение концентрации в нейронах ПгЕ2. • Образование ПгЕ2 — одно из ключевых звеньев развития лихорадки. Аргументом этому является факт предотвращения синтеза ПгЕ2 и как следствие — развития лихорадочной реакции при подавлении активности циклооксигеназы нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС, например, аспирином, диклофенаком натрия и т.д.). • ПгЕ2 активирует аденилатциклазу, катализирующую образование в нейронах циклического 3',5'-аденозинмонофосфата (цАМФ). Это, в свою очередь, повышает активность цАМФ-зависимых протеинкиназ и других ферментов. • Развивающееся в связи с этим изменение обмена веществ в нейронах приводит к снижению порога возбудимости холодовых рецепторов (т.е. к повышению их чувствительности). • Благодаря этому нормальная температура крови воспринимается как пониженная: импульсация холодочувствительных нейронов в адрес эффекторных нейронов заднего гипоталамуса значительно возрастает. В связи с этим так называемая температурная установочная точка центра теплорегуляции повышается. Немаловажное значение в поддержании нормальной температуры организма, является обеспечение тепла в помещении. К примеру, красивая плитка для ванной может украсить ваше помещение, но при этом вы должны обеспечить согревание пола, для поддержания нормальной температуры тела Описанные выше изменения являются центральным звеном механизма развития стадии I лихорадки. Позднее присоединяются и периферические механизмы. С момента сдвига «установочной точки» эффективность механизмов теплопродукции доминирует над эффективностью процессов теплоотдачи. 4 вопрос Гипоксия — состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием кислорода в атмосфере. Причин возникновения гипоксии великое множество. Кислородная недостаточность может развиваться в организме при действии экстремальных факторов, таких, как гравитационные перегрузки, высокая температура среды, гиподинамия, а также при различных патологических процессах (шок, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, черепно–мозговая травма, сахарный диабет). Классификация гипоксии По этиологии:

По распространенности (только для циркуляторной):

По скорости развития:

Билет 4 1.Механизмы расширения сосудов в работающем органе. 2.Классификация патогенных факторов. 3.Роль различных отделов нервной системы в развитии лихорадки. 4.Патогенетические варианты внеклеточных видов ангиоспазма на примере коронароспазма. 1 вопрос .Местные механизмы регуляции кровообращения При усиленной функции любого органа возрастает интенсивность процессов метаболизма и повышается концентрация продуктов обмена — двуокиси углерода и угольной кислоты, аденозиндифосфата, аденозинмонофосфата, фосфорной и молочной кислот и других веществ. Увеличивается осмотическое давление (вследствие появления значительного количества низкомолекулярных продуктов), уменьшается величина рН в результате накопления водородных ионов. Все это и ряд других факторов приводят к расширению сосудов в работающем органе. Гладкая мускулатура сосудистой стенки очень чувствительна к действию этих продуктов обмена. Попадая в общий кровоток и достигая с током крови сосудодвигательного центра, многие из этих веществ повышают тонус сосудодвигательного центра, т. е. оказывают на сосуды противоположное влияние... Гуморальные влияния на сосуды Некоторые гуморальные агенты суживают, а другие расширяют просвет артериальных сосудов. К сосудосуживающим веществам относятся адреналин, норадреналин, вазопрессин. К числу гуморальных сосудосуживающих агентов относится также серотонин (5-гидроокситриптамин), продуцируемый в слизистой оболочке кишечника и в некоторых участках головного мозга. Серотонин образуется также при распаде кровяных пластинок. Особое сосудосуживающее вещество — ренин — образуется в почках. После частичного сдавливания почечных артерий у животных возникает стойкое повышение АД, обусловленное сужением артериол. Ренин представляет собой протеолитический фермент, сам по себе не вызывающий сужения сосудов. Поступая в кровь, ренин расщепляет α2-глобулин плазмы — ангиотензиноген и превращает... Брадикинин и гистамин В настоящее время установлено образование во многих тканях тела ряда сосудорасширяющих веществ — простагландинов, представляющих собой производные ненасыщенных жирных кислот. Из подчелюстной, поджелудочной желез, из легких и некоторых других органов получен сосудорасширяющий полипептид — брадикинин. Он вызывает расслабление гладкой мускулатуры артериол и понижает уровень АД. Брадикинин появляется в коже при действии тепла и является одним из факторов, обусловливающих расширение сосудов при нагревании. Он образуется при расщеплении одного из глобулинов плазмы крови под влиянием находящегося в тканях фермента калликреина. Сосудорасширяющим веществом является также гистамин, образующийся в стенке желудка и кишечника, а также во многих других органах, в частности в коже при ее... Сосудодвигательный центр Сосудодвигательный центр локализован в продолговатом мозге и состоит из двух отделов — прессорного и депрессорного. Считают, что депрессорный отдел вызывает расширение сосудов, понижая тонус прессорного отдела и снижая, таким образом, эффект сосудосуживающих нервов. Влияния, идущие от сосудосуживающего центра продолговатого мозга, приходят к нервным центрам симпатической части вегетативной нервной системы (расположенным в боковых рогах грудных сегментов спинного мозга), регулирующим тонус сосудов отдельных участков тела. Кроме сосудодвигательных центров продолговатого и спинного мозга, на состояние сосудов оказывают влияние нервные центры промежуточного мозга и полушарий большого мозга. «Превентивная кардиология»,под редакцией Г.И.Косицкого... 2 вопрос 1. Потенциальные патогенные факторы: а) механические, б) физические, в) химические, г) биологические, д) психогенные, е) генетические. 2. Безусловные патогенные факторы. Классификация П.Д. Горизонтова

Под условиями понимают обстоятельства или воздействия, сами по себе не способные вызвать данное заболевание, но ослабляющие, усиливающие или модифицирующие действие патогенных факторов. Условия делят на несколько групп. 1. Условия, влияющие на реактивность организма (благоприятные и неблагоприятные). 2. Условия, влияющие на причину болезни (благоприятные и неблагоприятные). 3 вопрос Роль центральной нервной системы в развитии лихорадкиКора головного мозга и подкорковые центры. Развитие лихорадочной реакции тесно связано с функциональным состоянием коры головного мозга и подкорковых центров терморегуляции. В классическом эксперименте с тепловым уколом в область серого бугра было доказано участие центральной нервной системы в повышении температуры. В экспериментальных условиях удается вызвать условнорефлекторную лихорадку у собак. Лихорадка возникает на индифферентный сигнал после 10-кратного его сочетания с введением бактериальной культуры. Температура тела у человека может повыситься под влиянием гипноза, при психических заболеваниях, истерии. Описаны случаи кратковременного повышения температуры у ораторов, артистов, экзаменующихся студентов. Перечисленные примеры указывают на то, что смещение постоянного температурного уровня организма выше нормы возможно и за счет чисто нервных влияний на центр терморегуляции без воздействия пирогенов. Механизм подобных лихорадок пока не выяснен. Фармакологические препараты, изменяющие соотношение возбудительного и тормозного процессов в коре головного мозга, влияют на характер лихорадочной реакции. Например, после введения животному кофеина, фенамина или тиреоидина температурная реакция на пирогенные вещества становится более выраженной. После введения бромида натрия температура при тех же условиях повышается незначительно. У животных, лишенных коры, таламуса и полосатого тела, сохраняется теплорегуляция и способность лихорадить. Например, у собак с двусторонней декортикацией лихорадка протекает даже с большим подъемом температуры, чем у интактных животных. По-видимому, при декортикации устраняется тормозящее влияние коры на нижележащие центры. При глубоком эфирном наркозе в условиях угнетения подкорковых центров лихорадка резко подавляется. Гипоталамус.Область гипоталамуса является главным автоматическим центром терморегуляции, которая осуществляется при комплексном участии ядер переднего, среднего и заднего гипоталамуса. Установлено, чтотермочувствительные нейроны («холодовые» и «тепловые») сосредоточены преимущественно впреоптической области переднего гипоталамуса. Локальное нагревание или охлаждение этой области сопровождается такими же изменениями теплопродукции и теплоотдачи, которые возникают при общем действии тепла или холода на организм животного. Термочувствительные нейроны преоптической области избирательно чувствительны к лейкоцитарному пирогену, что было показано в опытах с прямым его введением в ткань переднего гипоталамуса или в ликворную систему головного мозга. Пирогены увеличивают возбудимость Холодовых и уменьшают возбудимость тепловых термочувствительных нейронов, что и лежит в основе изменения уровня регулирования температурного гомеостаза и формирования лихорадочной реакции (см. § 140); Полное разрушение гипоталамуса или перерезка ствола мозга ниже гипоталамуса превращает гомойотермных животных в пойкилотермных: они утрачивают терморегуляцию и способность лихорадить (рис. 20). Спинной мозг. рис. 19).Травматические повреждения спинного мозга могут сопровождаться нарушением терморегуляции, что обусловлено главным образом выпадением эффекторных механизмов поддерживания температурного гомеостаза. Так при высокой перерезке спинного мозга в шейном отделе животное утрачивает терморегуляцию и не может лихорадить. Только спустя несколько дней устанавливается относительная гомойотермия, по-видимому, за счет функционирования термочувствительных нейронов, расположенных в нижних шейных и верхних грудных сегментах (Хензель Г., 1973). У таких животных можно вызвать экспериментальную лихорадку, но она протекает в ослабленной форме. При более низком уровне перерезки спинного мозга (в грудном или поясничном отделах) терморегуляция восстанавливается после выхода из состояния спинального шока, и экспериментальные животные отвечают лихорадочной реакцией на введение пирогенов. Нервные рецепторы. На термочувствительные периферические рецепторы пирогены не действуют. Адекватные (холодовые и тепловые) раздражения терморецепторов лихорадку не вызывают. Неспецифические (механические, химические) раздражения нетермочувствительных рецепторов в отдельных рефлексогенных зонах могут по-разному влиять на температуру тела и развитие лихорадки. Например, раздражение брюшины частицами пемзы, скипидаром или инъекция раздражающих веществ (в том числе и экзопирогенов) в корковую ткань почки вызывают быстрое падение температуры тела на 0,5—1,0°С и более и задерживают на известное время развитие лихорадки при введении пирогенов в кровь (Веселкин П. Н., 1966, и др.). Однако при бужировании уретры, при острых приступах желчнокаменной и почечнокаменной болезни описано возникновение типичных лихорадочных приступов с быстрым подъемом температуры и потрясающим ознобом. В свое время С. П. Боткин считал их рефлекторными. Сейчас их склонны объяснять образованием лейкоцитарного пирогена на почве повреждения в подобных случаях слизистых оболочек и развития элементов воспаления. Возможно, что рефлексы с этих зон одновременно повышают чувствительность центров к пирогенам. В эксперименте показано, что введение экзопирогенов в зону повышенной кожной чувствительности усиливает, тогда как введение их в деафферентированную кожу задерживает развитие лихорадки. 4 вопрос Ангиоспастическая ишемия возникает вследствие раздражения сосудосуживающего аппарата сосудов и их рефлекторного спазма, вызванного эмоциональным воздействием (страх, боль, гнев), физическими факторами (холод, травма, механическое раздражение), химическими агентами, биологическими раздражителями (токсины бактерий) и т.д. В условиях патологии ангиоспазм характеризуется относительной продолжительностью и значительной выраженностью, что может быть причиной резкого замедления кровотока, вплоть до полной его остановки. Выделяют следующие механизмы развития ангиоспазма: 0 внеклеточный механизм, когда причиной нерасслабляющегося сокращения артерий являются вазоконстрикторные вещества (например, серотонин, катехоламины, некоторые простагландины), длительно циркулирующие в крови или синтезирующиеся в артериальной стенке; 0 мембранный механизм, обусловленный нарушением процессов ре-поляризации плазматических мембран гладкомышечных клеток артерий. 0 внутриклеточный механизм, когда нерасслабляющееся сокращение гладкомышечных клеток вызывается нарушением внутриклеточного переноса ионов кальция (удаление их из цитоплазмы) или же изменениями в механизме сократительных белков — актина и миозина. |