все вопросы бх. А) Химическая природа ферментов Ферменты(энзимы) биологические катализаторы

Скачать 6.2 Mb. Скачать 6.2 Mb.

|

|

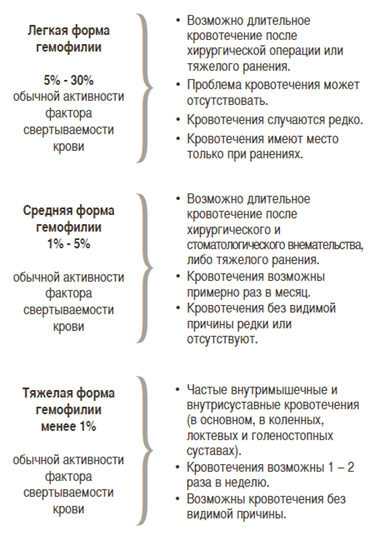

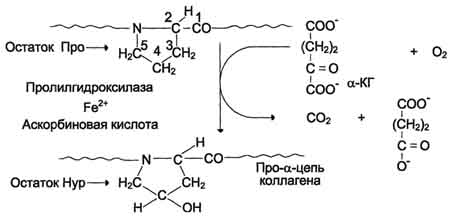

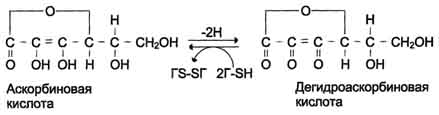

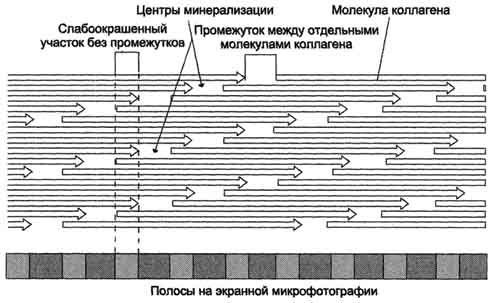

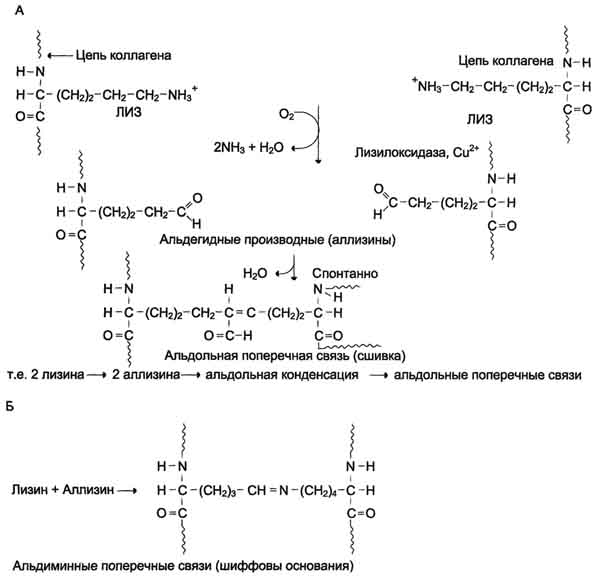

95. Буферные системы крови. Нарушения кислотно-щелочного равновесия крови. Гидрокарбонатный буфер. В крови существует целый ряд буферных систем. Рассмотрим гидрокарбонатную систему. Она состоит из относительно слабой угольной кислоты, образующей при гидратации СО2 сопряженногооснования - гидрокарбоната СО2 +Н2О - Н2СО3 - Н+ + НСО3¯ Уравнение Гендерсона-Гассельбаха для этой реакции имеет вид : РН = рК' + lg При ионной силе плазмы рК' составляет 6,1. Казалось бы, при таком различии между рК ' и рН крови (7,4) емкость гидрокарбонатного буфера должна быть невелика. Однако, на самом деле, гидрокарбонатная система играет большую роль в создании общей буферной емкости крови, т.к. буферный эффект этой системы существенно увеличивается благодаря ее тесной связи с дыханием. Механизмы, направленные на поддержание напряжения СО2 в артериальной крови способствуют созданию высокой концентрации НСО3¯ в плазме. Поддерживая напряжение СО2 в крови, дыхательная система обеспечивает высокое содержание буферных соединений. Фосфатный буфер Фосфатная буферная система образована неорганическими фосфатами в крови. Состоит из слабой кислоты Н2РО4¯ сопряженного основания НРО2¯. В основе ее действия лежит КЩР : Н2РО4¯ - Н+ + НРО4¯ . Эта буферная система способна сопротивляться изменению рН в интервале 6,2- 8,2, т.е. обеспечивает значительную долю буферной емкости крови. рК' фосфатного буфера (6,8). сравнительно близка к рН крови, однако, емкость данного буфера невелика в связи с низким содержанием фосфата в крови. Белковый буфер Особенное значение гемоглобиновой буферной системы заключается в том, что кислотность гемоглобина зависит от степени его оксигенации. Эта зависимость отражена на рис.2 На этом рисунке приведены буферные кривые недиффундирующих буферных систем эритроцитов, красная кривая соответствует оксигенированному, а черная - дезоксигенированному состоянию гемоглобина. Видно, что при нормальных пределах рН оксигемоглобина является более сильной кислотой, чем дезоксигемоглобин. Такая разница обусловлена влиянием О2 , связанного с Fe, на сродство ближайших имидазольных групп гистидина к Н+. Благодаря этому гемоглобин, освобождаясь в тканях от О2 , приобретает большую способность к связыванию ионов Н+, а в венозной крови в результате выделения СО2 тканями происходит накопление в крови этих ионов. При поглощении О2 в легких происходят обратные процессы. Т.о. обмен О2 потенциирует буферный эффект гемоглобина Буферные основания Буферные свойства крови обусловлены анионами всех слабых кислот, важнейшими из них являются гидрокарбонаты и анионные группы белков. Все эти анионы, вместе взятые, называются буферными основаниями. На рис.3 приведены концентрации различных ионов в плазме, эритроцитах и цельной крови. Высота различных столбиков пропорциональна содержанию ионов. Из рисунка видно, что в плазме бо'льшая часть буферных оснований приходиться на долю ионов НСО3 ¯ , а в эритроцитах на долю анионных групп белков. Содержание ВВ ( буферных оснований ) в артериальной крови составляет примерно 48 ммоль/ л. Очень важно, что эта величина не изменяется при сдвигах напряжения СО2 . Так, если последнее возрастает, образуются эквивалентные количества Н+ и НСО3¯ . Ионы Н+ почти полностью связываются протеинатами, переходящими при этом в недиссоциированную форму. В результате содержание протеинатов снижается настолько, насколько увеличивается концентрация гидрокарбонатов. Поскольку общее количество буферных оснований крови не зависит от Р(СО2); по величине ВВ можно судить о сдвигах КЩР, связанных с увеличением или уменьшением содержания кислот в крови. Ацидоз и алкалоз При ряде патологических состояний в крови накапливаются такие большие количества кислот или оснований, что описанные выше регуляторные системы (буферные системы крови, дыхательная и выделительная системы) уже не могут поддерживать рН на постоянном уровне. В зависимости от того, в какую сторону изменяется реакция крови, различают 2 типа нарушений КЩР. Понижение рН крови по сравнению с нормальным уровнем (рН ‹ 7,37) называется ацидозом, а повышение (рН › 7,43) - алкалозом.Каждый из этих двух типов подразделяется еще на несколько разновидностей в зависимости от причины сдвига рН. Такие сдвиги могут наступать при изменениях вентиляции легких (поражения легких могут сопровождаться увеличением напряжения СО2 в крови, и гипервентиляции приводят к снижению этого напряжения. Подобные состояния называют дыхательным (респираторным) ацидозом или алкалозом. 96. Биохимия свертывающей системы крови: компоненты, механизм активации и функционирование каскадной системы свертывания крови. Роль витамина К в процессе свертывания крови. Калликреин - кининовая система. Гемофилии как врожденные нарушения светывания крови. Компоненты системы свертывания крови принято называть "факторами". Факторы бывают тканевыми, плазменными и тромбоцитарными. Тканевые и плазменные факторы обозначаются римскими цифрами, а тромбоцитарные - арабскими. Большинство белков системы свертывания крови обладает ферментативной активностью. Все факторы свертывания крови, кроме фXIII, являются сериновыми протеиназами, которые катализируют реакции ограниченного протеолиза.В ходе реакций свертывания крови все белки-ферменты сначала выступают в роли субстрата, а затем - в роли фермента. Среди белков, участвующих в свертывании крови, есть такие, которые не обладают ферментативной активностью, но специфически ускоряют протекание ферментативной реакции. Они называются параферментами. .Есть 2 механизма свертывания крови - внешний и внутренний.Внешний механизм запускается с участием внешних (тканевых) факторов, внутренний - при участии факторов, источником которых служит сама кровь, плазма, собственно ферменты и форменные элементы крови. Различаются внешний и внутренний механизмы только начальными стадиями до активации протромбина (Фii). последующие стадии протекают одинаково и в том, и в другом случаях. Процесс свертывания крови совершается в виде каскадной реакции при последовательной активации белков-предшественников, или факторов свертывания,находящихся в крови или тканях. На этом основании различают внутреннюю (кровь) и внешнюю (ткань) свертывающие системы.Помимо системы свертывания, существует и противосвертывающая система,что обеспечивает регуляцию системы гемостаза - жидкое состояние крови в сосудистом русле в нормальных условиях. Исходя из этого, тромбоз представляет собой проявление нарушенной регуляции системы гемостаз Хорошо известна роль витамина К в процессе свертывания крови. В образование кровяного сгустка вовлечены по крайней мере 13 различных белков, а витамин К необходим для синтеза шести из них, особенно для белка протромбина. Если хотя бы один из этих необходимых белков отсутствует, то кровь не сможет свернуться, что приводит к геморрагической болезни. Другими словами, при порезе артерии или вены кровь невозможно остановить.Причиной геморрагической болезни является недостаточность витамина К, который в свою очередь является результатом малабсорбции жиров (при болезни печени, болезни Крона или язвенном колите) или разрушением бактериальной флоры после длительного приема антибиотиков. Перед хирургической операцией пациентам часто дают витамин К для профилактики избыточного кровотечения, но только при недостаточности витамина К. Калликреин - кининовая система (ККС) является ключевой протеолитической системой, участвующей в регуляции широкого спектра физиологических функций организма и развитии многих патологических состояний.Интерес к калликреин - кининовой системе (ККС) обусловлен ее участием в регуляции многообразных функций организма. Так, хорошо известно о центральной роли ККС в регуляции активности каскадных протеолитических систем плазмы крови: кининогенеза , гемокоагуляции , фибринолиза , комплемента и ренин - ангиотензиновой системы , обеспечивающих процессыадаптации и защиты организма . ККС тканей контролирует различные стадии морфогенеза клеток некоторых тканей, реакции иммунного ответа, развитие воспаления, шока различной этиологии, тромбозов, геморрагий, злокачественных новообразований и других патологических состояний. Участие ККС в широком спектре биологических функций организма определяется прежде всего полифункциональностью отдельных компонентов этой системы, их структурно - функциональными особенностями. Гемофилия – врожденная болезнь. Гемофилия обычно передается по наследству, то есть, через гены родителей. Гены несут сведения о развитии клеток тела в период роста ребенка. В частности, они определяют цвет волос или глаз. Иногда гемофилия встречается у людей, в семьях оторых не известны случаи этой болезни. Это называется спорадической гемофилией. Около 30% больных гемофилией получают ее не через гены родителей. Болезнь у них вызвана изменениями в генах самого больного. Женщины, имеющие ген гемофилии, называются носители. У них могут проявляться симптомы гемофилии, и они могут передавать заболевание своим детям. Вероятность того, что их сыновья будут больны гемофилией, а дочери станут носители ее гена, составляет 50%. Три степени тяжести заболевания.Тяжесть заболевания означает, насколько серьезно состояние больного. Степень тяжести заболевания зависит от того, насколько больному не хватает фактора свертываемости крови.Норма = 50% - 150% обычной активности фактора свертываемости VIII (8) или IX (9) в крови.  Каковы симптомы гемофилии? • большие синяки;• внутримышечные и внутрисуставные кровотечения, особенно в коленных, локтевых и голеностопных суставах; • единичные кровотечения (внезапные внутренние кровотечения без видимой причины);• длительные кровотечения после пореза, удаления зуба или операции;• длительное кровотечение после несчастного случая, особенно при ранении головы. 108 Биосинтез коллагена Предшественник коллагена (препропептид)синтезируется на рибосомах на поверхности гранул ШЭР. Прежде чем превратиться в зрелую форму белок-предшественник подвергается значительнойпосттрансляционноймодификации в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи (см. рис.225). Отщепление сигнального пептида (1) приводит к образованию проколлагена. Молекула проколлагена все еще несет на одном конце длинный пропептид. Далее следует гидроксилирование многих остатков пролина и ряда остатков лизина (2). Некоторые остатки гидроксилизина дополнительно гликозилируются (3). Окисление остатков цистеина приводит к образованию внутри- и межмолекулярных дисульфидных связей (4), которые обеспечивают правильное скручивание полипептидных цепей в тройную спираль (5). Прежде чем секретироваться в межклеточное пространство, молекула проколлагена должна пройти стадии модификации и правильной сборки. В процессе транспорта через плазматическую мембрану отщепляются N- и С-концевые пропептиды (6). Коллаген выходит из клетки и в результате ступенчатой сборки образует микрофибриллы (7). Наконец, ε-аминогруппы некоторых остатков лизина подвергаются ферментативному окислению с образованием альдегидных групп (8). Последний этап — конденсация (9) с образованием внутри- и межмолекулярных поперечных связей, в результате чего фибриллы коллагена приобретают окончательную структуру, характеризующуюся прочностью на разрыви высокой устойчивостъю к действию протеиназ. В организме коллагены выполняют разнообразные биологические функции (см. с. 336). О важной роли коллагенов убедительно свидетельствует множество наследственных генетических дефектов,связанных с мутациями в молекулах коллагенов или ферментов, принимающих участие в их биосинтезе. Такие дефекты могут оказывать влияние на структуру и функцию цитоскелета, связок, сухожилий, кожи, глаз, кровеносных сосудов, волос и даже размеров тела (примером служит синдром Элера-Данлоса). Гидроксилирование остатков пролина и лизина в молекуле проколлагена катализируется проколлаген-гидроксилазами,имеющими в активном центре атомы железа. В качестве кофермента используется аскорбат(витамин С, см. с. 356). Симптомы дефицита витамина С, такие, как выпадение зубов, кровоточивость десен или повреждения кожи (цинга), объясняются нарушением биосинтеза коллагенов. Гидроксилирование пролина и лизина начинается в период трансляции коллагеновой мРНК на рибосомах и продолжается на растущей полипептидной цепи вплоть до её отделения от рибосом. После образования тройной спирали дальнейшее гидроксилирование пролиловых и лизиловых остатков прекращается. Реакции гидроксилирования катализируют ок-сигеназы, связанные с мембранами микросом. Пролиловые и лизиловые остатки в Y-положении пептида (Гли-х-у)n подвергаются действию, соответственно, пролил-4-гидроксилазы и лизил-5-гидроксилазы. Пролил-3-гидроксилаза действует на некоторые остатки пролина в Х-положениях. Необходимыми компонентами этой реакции являются оскетоглутарат, О2 и витамин С (аскорбиновая кислота). Донором атома кислорода, который присоединяется к С-4 пролина, является молекула О2, второй атом О2 включается в сукцинат, который образуется при декарбоксилировании α-кетоглутарата, а из карбоксильной группы а-кетоглутарата образуется СО2 (см. схему А на с. 691).  Гидроксилазы пролина и лизина содержат в активном центре атом железа Fe2+. Для сохранения атома железа в ферроформе необходим восстанавливающий агент. Роль этого агента выполняет кофермент гидроксилаз - аскорбиновая кислота, которая легко окисляется в дегидроаскорбиновую кислоту. Обратное превращение происходит в ферментативном процессе за счёт восстановленного глутатиона (см. схему Б на с. 691).  Фибриллы коллагена образуются спонтанно, путём самосборки. Но эти фибриллы ещё не являются зрелыми, так как не обладают достаточной прочностью (известно, что зрелое коллагеновое волокно толщиной в 1 мм выдерживает нагрузку до 10 кг). Образовавшиеся коллагеновые фибриллы укрепляются внутри- и межцепочечными ковалентными сшивками (они встречаются только в коллагене и эластине). Эти сшивки образуются следующим образом: внеклеточный медьсодержащий фермент ли-зилоксидаза осуществляет окислительное дезаминирование ε-аминогрупп в некоторых остатках лизина и гидроксилизина с образованием реактивных альдегидов (аллизина и гидроксиаллизина). Для этих реакций необходимо присутствие витаминов РР и В6 (рис. 15-4). образовавшиеся реактивные альдегиды участвуют в формировании ковалентных связей между собой, а также с другими остатками лизина или гидроксилизина соседних молекул тропоколлагена, и в результате возникают поперечные "Лиз-Лизсшивки", стабилизирующие фибриллы коллагена (рис. 15-5). Количество поперечных связей в фибриллах коллагена зависит от функции и возраста ткани. Например, между молекулами коллагена  Рис. 15-3. Схема ступенчатого расположения молекул коллагена в коллагеновой фибрилле. 693  Рис. 15-4. Образование поперечных связей в коллагене. А - образование альдольной поперечной сшивки из двух боковых цепей лизина; Б - образование шиффовых оснований из боковых цепей лизина и аллизина. ахиллова сухожилия сшивок особенно много, так как для этой структуры важна большая прочность. С возрастом количество поперечных связей в фибриллах коллагена возрастает, что приводит к замедлению скорости его обмена у пожилых и старых людей. При снижении активности лизилоксидазы, а также при недостатке меди или витаминов РР или В6 нарушается образование поперечных сшивок и, как следствие, снижаются прочность и упругость коллагеновых волокон. Такие структуры, как кожа, сухожилия, кровеносные сосуды, становятся хрупкими, легко разрываются. Подробнее эти вопросы рассматриваются ниже в подразделе, посвящённом эластину. 109. Изменения в соединительной ткани при старении, коллагенозах, мукополисахаридозах. Роль соединительной ткани в заживлении ран Общим возрастным изменением, которое свойственно всем видамсоединительной ткани, является уменьшение содержания воды и отношения основное вещество/волокна. Показатель этого соотношения уменьшается как за счет нарастания содержания коллагена, так и в результате снижения концентрации гликозаминогликанов. В первую очередь значительно снижается содержание гиалуроновой кислоты. Однако не только уменьшается общее количество кислых гликозаминогликанов, но изменяется и количественное соотношение отдельных гликанов. Одновременно происходит также изменение физико-химических свойств коллагена (увеличение числа и прочности внутри- и межмолекулярных поперечных связей, снижение эластичности и способности кнабуханию, развитие резистентности к кол-лагеназе и т.д.), повышается структурная стабильность коллагеновых волокон (прогрессирование процесса «созревания» фибриллярных структур соединительной ткани). Следует помнить, что старение коллагена in vivo неравнозначно износу. Оно является своеобразным итогом протекающих в организме метаболических процессов, влияющих на молекулярную структуру коллагена. Среди многих поражений соединительной ткани особое место занимаютколлагенозы. Для них характерно повреждение всех структурных составных частей соединительной ткани: волокон, клеток и межклеточного основноговещества. К коллагенозам обычно относят ревматизм, ревматоидный артрит, системную красную волчанку, системную склеродермию, дерма-томиозит и узелковый периартериит. Каждое из этих заболеваний имеет своеобразное течение и сугубо индивидуальные проявления. Среди многочисленных теорий развития коллагенозов наибольшее признание получила теория инфекционно-аллергического происхождения. Наконец, необходимо отметить, что нарушение процесса гидроксилирования коллагена – один из биохимических дефектов при цинге. Коллаген, синтезированный в отсутствие или при дефиците аскорбиновой кислоты, оказывается недогидроксилированным и, следовательно, имеет пониженную температуру плавления. Такой коллаген не может образовать нормальные по структуре волокна, что и приводит к поражению кожи и ломкости сосудов, столь четко выраженных при цинге. Мукополисахаридозы — группа наследственных болезней соединительной ткани, обусловленных нарушением обмена гликозаминогликанов (кислых мукополисахаридов) в результате генетически обусловленной неполноценности ферментов, участвующих в их расщеплении. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. При М. поражается система лизосомных ферментов, участвующих в катаболизме гликозаминогликанов. Вследствие ферментативной недостаточности последние накапливаются в большом количестве в органах и тканях, поэтому М. относят к болезням накопления. В результате нарушается функциональное состояние различных органов и систем, а поскольку гликозаминогликаны входят в состав соединительной ткани, то одним из ведущих проявлений мукополисахаридоза является системное поражение скелета, задержка физического развития, особенно при I-S, IV и VI типах. По современной классификации, в зависимости от характера ферментативного дефекта выделяют восемь основных типов М. Лечение симптоматическое. При этом больных наблюдают разные специалисты — хирурги (удаление грыж), ортопеды (ортопедическая коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата), педиатры (в связи с частыми острыми респираторными вирусными инфекциями, сердечно-сосудистой недостаточностью), оториноларингологи (в связи с нарушениями слуха, хроническими отитами и синуситами), офтальмологи, нейрохирурги и невропатологи (внутричерепная гипертензия). Использование для лечения гормональных препаратов (кортикотропина, глюкокортикоидов, тиреоидина), витамина А, переливаний препаратов крови плазмы, введения декстрана-70 приводит лишь к временному улучшению. Прогноз при всех формах неблагоприятный, т.к. с возрастом нарастают изменения скелета, нарушения функций различных органов и систем. Заживление ран — процесс репарации повреждённой ткани с восстановлением её целостности и прочности. Заживление ран включает три основных процесса. 1. Образование коллагена (соединительной ткани) фибробластами. 2. Эпителизация раны происходит по мере миграции клеток эпителия от краёв раны на её поверхность. 3. Сокращение раневых поверхностей и закрытие раны обеспечивает эффект тканевого стяжения, в определённой степени обусловленный сокращением миофибробластов. В течение первой и второй недели фибробласты мигрируют в область раны. Под действием ферментов, выделяемых клетками крови и близлежащих тканей, фибробласты формируют коллагеновые волокна и основное вещество раны (например, фибронектин). Эти вещества способствуют фиксации фибробластов к подлежащему слою. Коллагенизация раны начинается приблизительно с пятого дня и приводит к быстрому нарастанию прочности раны. Восстанавливаются и остальные компоненты повреждённой соединительной ткани. Происходит реканализация лимфатических сосудов, начинается прорастание кровеносных сосудов, формируется множество капилляров, питающих фибробласты. В последних стадиях заживления многие из этих капилляров исчезают. 111 Патологические компоненты мочи: белки, глюкоза, ацетоновые (кетоновые) тела, желчные и кровяные пигменты. Белки. В норме белок в моче практически отсутствует. Нормальные величины: белок 10-140 мг/л или 50-150 мг/сут. Клинико-диагностическое значение: появление белка в моче называется протеинурией. По степени потери белка различают от 0,003 до 1 г/сут, от 1 до 3 г/сут, от 3 г/сут и более. Самая большая потеря белка происходит при поражении гломерулярного аппарата. Почечная протеинурия возникает при поражении почек: - поражение почечного фильтра – повышение проницаемости гломерул (нарушение эндотелия, базальной мембраны, дефект подоцитов), - снижение кровотока в почках (замедление, уменьшение объема крови). Внепочечные протеинурии: - данный вид протеинурия возникает при воспалении в мочеточниках, мочевом пузыре, уретре, предстательной железе, - также в моче определяют белок Бенс-Джонса, что характерно для миеломной болезни, макроглобулинемии Вальденстрема. Функциональная почечная протеинурия (временная) – при стрессах, отрицательных эмоциях, при длительной физической нагрузке (маршевая), при длительном нахождении в положении стоя (чаще у детей), холодовая. Глюкоза. Моча здорового человека содержит минимальное количество глюкозы, которое обычными лабораторными пробами не обнаруживается. Нормальные величины: глюкоза 0,06-0,83 ммоль/л или менее 2,78 ммоль/сут). Клинико-диагностическое значение: появление глюкозы в моче называется глюкозурия. Для более достоверной оценки исследуют мочу, собранную за сутки. Существуют две основные причины, обуславливающие появление глюкозы в моче: - гипергликемия, при которой концентрация глюкозы в ультрафильтрате превышает способность почек к ее реабсорбции (сахарный и стероидный диабет, тиреотоксикоз), - нарушение канальцевой реабсорбции, при которой даже низкие количества глюкозы не реабсорбируются (нефроз, нефрит, нефротический синдром, ренальный диабет). Физиологическая глюкозурия наблюдается при употреблении большого количества сладостей (только при наличии нарушений в почках или инсулярного аппарата), при стрессе, после приема лекарств (кофеин, кортикостероидные гормоны). Кетоновые (ацетоновые) тела. Нормальные величины: ацетоацетат отрицательна. В нормальной моче эти соединения встречаются лишь в самых ничтожных количествах (не более 0,01 г в сутки). Они не обнаруживаются обычными качественными пробами (нитропруссидные пробы Легаля, Ланге и др.). При выделении больших количеств кетоновых тел качественные пробы становятся положительными. Это явление патологическое и называется кетонурией. Например, при сахарном диабете ежедневно может выделяться до 150 г кетоновых тел Клинико-диагностическое значение: наличие кетоновых тел в моче называют кетонурией. Чаще всего наблюдают при тяжелом сахарном диабете, диабетической коме, голодании, тяжелых токсикозах. Определение кетонов в моче может использоваться для оценки эффективности диеты при снижении веса. Кровь. В моче кровь может быть обнаружена либо в форме красных кровяных клеток (гематурия), либо в виде растворенного кровяного пигмента (гемоглобинурия). Гематурии бывают почечные и внепочечные. Почечная гематурия – основной симптом острого нефрита. Внепочечная гематурия наблюдается при воспалительных процессах или травмах мочевых путей. Гемоглобинурии обычно связаны с гемолизом и гемоглобинемией. Принято считать, что гемоглобин появляется в моче после того, как содержание его в плазме превысит 1 г на 1 л. Гематурию диагностируют, как правило, с помощью цитологического исследования (исследование осадка мочи под микроскопом), а гемоглобинурию – химическим путем. В моче при патологиях может обнаруживаться и продукт распада гема билирубин. Нормальные величины: билирубин отрицательный Клинико-диагностическое значение: билирубинурия может развиться при инфекционных заболеваниях, диффузном токсическом зобе. При заболеваниях печени он появляется в моче в виде билирубина глюкуронида (прямой билирубин) – паренхиматозные желтухи при вирусных гепатитах или нарушение оттока желчи при механических желтухах. Для гемолитических желтух билирубинурия не характерна, т.к. непрямой билирубин не проходит через почечный фильтр. 112. Особенности биохимического состава нервной ткани: а) аминокислоты, пептиды и белки нервной ткани:биологическая роль в функционировании нервной ткани; В нервной ткани концентрация свободных аминокислот в 8 раз больше, чем в плазме крови. Центральное место в обмене принадлежит глутаминовой кислоте, глутамину, аспарагиновой кислоте, ацетиласпарагиновой кислоте, у-аминомасляной кислоте. Глутаминовая кислота нейтрализирует аммиак в нервной ткани, превращаясь в глутамин, который удаляется через ГЭБ в кровь. у-Аминомасляная кислота образуется путем декарбоксилирования глутаминовой кислоты. Ацетиласпарагиновая кислота — это запасная форма хранения аминокислот в нервной ткани В тканях мозга интенсивно протекают метаболические превращения аминокислот, такие, как окислительное дезаминирование, трансаминирование, модификация боковой цепи и др. В особенности важной для нормального функционирования головного мозга является реакция декарбоксилирования, в результате которой образуется |