Н.Физиология ЭКЗАМЕН билеты+ответы. Билет 1 Нервная регуляция висцеральных функций эффекты с висцерорецепторов, классификация висцерорецепторов, висцерорефлексов, уровни замыкания рефлекторных дуг.

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

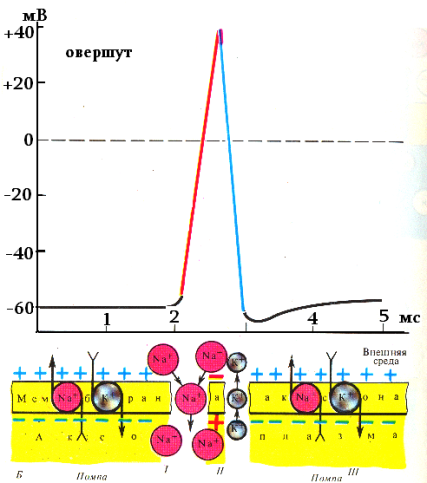

Изменения ПП. Снижение внутренней отрицательности называется деполяризацией, повышение – гиперполяризацией. Критический уровень мембранного потенциала (КУМП) – такое значение потенциала покоя, при достижении которого открываются потенциалзависимые каналы для натрия и возникает ПД. Локальный ответ. Возникает в локальном участке в ответ на действие химических или электрических стимулов, составляющих 30 – 90% от порогововой силы раздражения. В итоге происходит открытие каналов для Na ( в некоторых образованиях для Ca).Возникает деполяризация мембраны, которая быстро сменяется реполяризацией, не достигнув КУМП. Свойства локального ответа.

Возбудимость во время локального ответа повышена. Локальный ответ играет важную роль в деполяризации мембраны до критического уровня, что является необходимым условием возникновения ПД. ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ (ПД), ЕГО ФАЗЫ, ИОННЫЙ МЕХАНИЗМ. ПД – это быстрые колебания ПП под влиянием порогового или сверхпорогового раздражения. Условия возникновения ПД. – пороговая сила раздражения - достаточная длительность раздражения - достаточная скорость нарастания раздражения. Схема ПД. Ео – Ек = порогу раздражения. Восходящая фаза называется деполяризацией, называется деполяризацией, нисходящая – реполяризацией. При достижении ПП значения Ек открываются быстрые потенциалзависимые каналы для Na, который лавиной устремляется внутрь клетки и снижает внутреннюю отрицательность сначала до 0, а затем возникает перезарядка мембраны – овершут. При перезарядке мембраны до +20 -30 мВ происходит инактивация натриевых каналов и начинается процесс реполяризации  Как формируется ПД. 1. Во время фазы деполяризации происходит активизация Na +-Kaналив. При этом изменяется конформационный состояние белков, входящих в состав «ворот». Эти «ворота» открываются, и проницаемость мембраны для Na + увеличивается в несколько тысяч раз. Na + лавообразные входит в волокно нерва. В настоящее время К +-каналы открываются очень медленно. Так, в волокно поступает значительно больше Na +, чем выводится из него К +. 2. Реполяризация характеризуется закрытием Na +-каналов. «Ворота» на внутренней поверхности мембраны закрываются - наблюдается инактивация каналов под воздействием электрических потенциалов. Инактивация происходит медленнее, чем активация. В настоящее время ускоряется активация К +-каналов и растет диффузия К + наружу. Таким образом, деполяризация связана преимущественно со входом Na + в волокно, а реполяризация - с выходом из него К +. Соотношение между входом Na + и выходом К + изменяется в процессе раз «витке ПД: в начале ПД входит Na + в несколько тысяч раз больше, чем получается К +, а затем выходит более К +, чем входит Na +. Причиной следовых потенциалов дальнейшие изменения соотношения между этими двумя процессами. Во время следовой гиперполяризации много К +-каналов еще остаются открытыми и К + продолжает выходить наружу.

Регуляция – это изменение фильтрации, реабсорбции, секреции в связи с потребностями гемостаза. Факторы, влияющие на мочеобразование. 1) Гемодинамика. а) Изменение системного АД отражается на фильтрации. б) Изменение гидростатического давления в мальпигиевом клубочке. Зависит от соотношения диаметра приносящей и выносящей артериолы, влияет на фильтрацию. 2) Проницаемость почечного фильтра. В норме он не должен пропускать крупномолекулярные белки. 3) Выраженность пассивной реабсорбции зависит от различных градиентов и площади диффузии. Уровни регуляции мочеобразования. 1) экстраренальный: нервный, гуморальный 2) ренальный: нервный, гуморальный 3) клеточный: гистомеханический, гуморальный Характеристика экстраренального уровня регуляции. Нервная регуляция осуществляется симпатической и парасимпатической системами. Активность симпатической системы влияет: 1) на фильтрацию. Слабое возбуждение симпатической системы суживает выносящую артериолу и увеличивает фильтрацию. Сильное возбуждение – суживает приносящую артериолу и снижает фильтрацию. Пример – болевая анурия. Но в этом случае нервный компонент дополняется действием АДГ. 2) на реабсорбцию – стимулирует транспорт натрия в дистальных канальцах и собирательных трубках. Парасимпатическая система: а) активизирует реабсорбцию глюкозы в проксимальном канальце. б) активизирует секрецию органических кислот. Условнорефлекторная регуляция мочеобразования проявляется в возможности выработки условных рефлексов. Нервная регуляция мочеобразования имеет меньшее значение, чем гуморальная. Это доказано тем, что почку пересадили на шею, нарушив ее иннервацию. При этом существенно не изменился. Гуморальная регуляция. 1) Катехоламины выделяются мозговым веществом надпочечника при боли, страхе, стрессе, отрицательных эмоциях. Малые концентрации суживают выносящую артериолу и увеличивают фильтрацию. Большая концентрация суживает приносящую артериолу и снижает фильтрацию. 2) АДГ – обеспечивает натрий независимый транспорт воды, снижает порог жажды. Схема действия гормона. Выделяется при повышении Росм. и снижении ОЦК. ↑  Р. осм → осморецепторы Р. осм → осморецепторы↑ОЦК → волюморецепторы → гипоталямус → АДГ → задняя доля гипофиза → канальцевый эпителий дистального отдела нефрона → повышает проницаемость для Н2О → увеличивается реабсорбция воды → ↑ ОЦК, ↓ Р. осм. Механизм действия АДГ. Работает через вторичный посредник – ц. АМФ. АДГ → рецептор мембраны канальцевого эпителия → активизация аденилатциклазы (АЦ) → расщепление АТФ → образование ц. АМФ → активация гиалуронидазы → расщепление гиалуроновой кислоты межклеточных пространств → повышение проницаемости для Н2О. В собирательной трубке АЦ → АТФ → ц АМФ → активирует ц АМФ → зависимые протеинкиназы → фосфорилирование мембранных белков → увеличение площади мембраны и повышение проницаемости для Н2О → образование вакуолей для транспорта воды от апикальной к базальной мембране. Клетки при этом не разбухают. Вода идет по осмотическому градиенту. АДГ обеспечивает реабсорбцию 15 – 20% Н2О. Это факультативная реабсорбция. 85% Н2О реабсорбируется облигатно и сохраняется даже в отсутствие АДГ. Альдостерон проникает через базальную мембрану эпителиальной клетки канальца, связывается с цитозольным рецептором. Этот комплекс проникает в ядро и связывается с хроматином, что приводит к увеличению синтеза переносчиков для натрия и увеличивается реабсорбция Na в обмен на К. Действие натрийуретического гормона. Способствует снижению объема циркулирующей крови и внеклеточной жидкости. Место выработки: 1) кардиомиоциты; 2) гипоталямус; 3) другие органы. Механизм действия НУГ. 1) увеличивает почечный кровоток, снижая тонус приносящей артериолы. 2) прекращает выработку ренина и блокирует действие альдостерона. Действие кальцитоннина: Снижает реабсорбцию фосфатов и Са2+. Повышает скорость экскреции Са2+, увеличивает выведение NaCl. Действие паратгормона: Снижает реабсорбцию фосфатов, повышает Са2+, тормозит реабсорбцию Na+, НСО3 – в проксимальном канальце и секрецию Н+. Органный уровень регуляции: Если системное АД падает ниже 80мм рт ст, то включается его регуляция с помощью ренин – ангиотензин – альдостероновой системы. (РААС). Гомеостатическая функция почки. Почка является компонентом многих функциональных систем по поддержанию различных констант гомеостаза. 1) Путем регуляции водносолевого гомеостаза почка включается в поддержание Росм, АД, ОЦК, ионного состава крови. Существует определенное соотношение между Na и К, Са и Р. Водно – солевой гомеостаз определяет важнейшие свойства клеток и тканей (метаболизм, возбудимость, проводимость, сократимость, секреция и др.) и функции практически всех физиологических систем. Регуляция осмотического давления. При небольшой степени дегидратацииводно – солевой гомеостаз поддерживается за счет перераспределения жидкости электролитов между кровью, внеклеточной жидкостью и лимфой и внутриклеточными водными секторами. При значительном повышении Росм. активизируется осморегулирующие рефлексы от периферических и центральных осморецепторов. Периферические осморецепторы находятся: 1) в интерстициальных пространствах тканей. 2) в кровеносных сосудах печени (система воротной вены). 3) в сердце. 4) в пищеварительном тракте. 5) в почках. 6) в селезенке. 7) в каротидном синусе. Поскольку Росм. преимущественно связано с ионами Na+, часть осморецепторов являются специализированными натриорецепторами. Наиболее мощное рецептивное поле для Na – интерстиции печени и предсердий. Центральные осморецепторы находятся в гипоталамусе, реагируют на сдвиг Росм. и Na. Афферентный сигнал от периферических осморецепторов и натриорецепторов по волокнам блуждающего нерва и задним корешкам спинного мозга поступают в центр осморегуляции гипоталамуса (в супраоптическое и паравентрикулярное ядра). Эфферентное звено осморегулирующих и натрийрегулирующих рефлексов включает как вегетативные нервные, так и гуморальные сигналы. В результате увеличивается АДГ, натрийуретический (НУГ) гормон, задерживается вода и удаляется натрий. Поведенческая реакция – жажда. Центр жажды в гипоталямусе и лимбической системе. Повышение Nа вызывает образование НУГ, который стимулирует центр жажды.

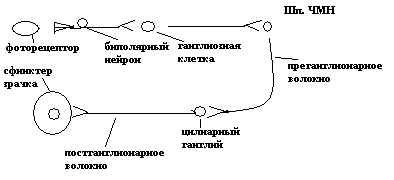

Оценка гемодинамической функции сердца. 1) МОК = СВ • ЧСС = (60 – 85) • ( 60 – 80) = 4,5 – 5л. 2) Тоны сердца и их диагностическое значение – 2 тона. I – глухой, протяжный, низкий, за ним следует короткая пауза. II – высокий, короткий, затем длинная пауза. Клиническое значение. По тонам сердца оценивают состояние клапанов сердца. Происхождение тонов сердца, их аускультация. I систолический, возникает в фазу изометрического сокращения. Сложный по своей природе. Создается: 1) колебаниями створок атриовентрикулярных клапанов во время изометрического сокращения; 2) дрожанием сухожильных нитей клапанов препятствующим выворачиванию клапанов в предсердия; 3) звуковыми явлениями при сокращении миокарда. Таким образом, существуют клапанный, сухожильный, и мышечный компоненты I тона. Точки выслушивания митрального клапана – V межреберье 1см. кнутри от среднеключичной линии. Трехстворчатый – у мечевидного отростка. II тон – диастолический, создается в начале диастолы, когда обратный ток крови в желудочки захлопывает полулунные клапаны. Точки выслушивания. Аортальный – II межреберье, справа от грудины. Пульмональный – слева. Запись тонов сердца называется фонокардиографией. При этом можно зарегистрировать III и IV тоны. III тон – в фазу быстрого наполнения желудочков. IV тон – в фазу медленного наполнения. Методы определения систолического выброса и МОК. Билет 33 1.Значение зрачка. Зрачковый рефлекс. Приспособление к ясному видению разноудаленных педметов (механизм аккомодации) Приспособление к ясному видению разноудаленных предметов обеспечивает аккомодационная система глаза, меняющая преломляющую способность хрусталика. При рассматривании близких предметов преломляющая способность глаза = 70 Д., далеких – 59 Д. При рассматривании близких предметов цилиарная мышца напрягается, натяжение цинновых связок ослабевает, и капсула меньше давит на хрусталик, его кривизна увеличивается. При рассматривании далеких предметов – кривизна хрусталика уменьшается, т.к. цилиарная мышца расслабляется, и капсула сжимает хрусталик. (III п. ЧМН). Зрачок – отверстие в радужной оболочке. Обеспечивает ясное видение путем регуляции потока света на сетчатку и отсечение периферических лучей, на сетчатку попадают центральные лучи. Зрачок меняет величину в зависимости от освещенности благодаря изменению тонуса мышц радужной оболочки. Зрачковый рефлекс – сужение зрачка на свет, осуществляется III п. ЧМН, вегетативным ядром через цилиарный ганглий. Постганглионарные волокна иннервируют сфинктер зрачка. Схема рефлекторной дуги зрачкового рефлекса.  Медиаторы и рецепторы. Преганглионарное волокно выделяет АХ, рецептор на ганглионарных нейронах Н – ХР, блокируется атропином. Расширение зрачка вызывает симпатическая система. Эфферентное звено рефлекторной дуги симпатического рефлекса на зрачок начинается в боковых рогах 1 – 2 – грудных сегментов – (центр Будге). Преганглионарное волокно образует синапс в верхнем шейном симпатическом ганглии. Постганглионарное волокно выделяет норадреналин, вызывающий сокращение радиальных мышц радужной оболочки. Сетчатка глаза. В онтогенезе развивается как часть промежуточного мозга. Покрывает внутреннюю поверхность задней части глазного яблока. состоит из нескольких слоев: 1) клеток пигментного эпителия. 2) фоторецепторов. 3) 4 слоя нейронов. Выходной слой образован ганглиозными клетками. Их аксоны образуют зрительный нерв (до перекреста). Место выхода нерва называется «слепое пятно». «Центральная ямка» сетчатки. В отличие от остальной сетчатки в этой области слой рецепторов не загорожен другими нейронами сетчатки. Острота зрения здесь максимальна. При фиксировании объекта глазом его изображение попадает в центральную ямку. 2.Межклеточная передача возбуждения (электрическая, химическая). Синапс, его элементы, классификация медиаторов, рецепторов, секреция медиаторов Межклеточная передача возбуждения. Передача информации между клетками осуществляется химическим и электрическим способами через синапсы. 1) Электрическая передача возбуждения. Такой способ передачи информации возможен при наличии между клетками тесных морфологических контактов (не более 5мм). Мембраны двух контактирующих клеток связаны поперечными каналами. Они образованы белковыми молекулами каждой из контактирующих мембран. Каналы проходимы для тока и низкомолекулярных метаболитов. В таком синапсе ПД распространяется как по непрерывным структурам. 2) Общие свойства электрических синапсов. а) быстродействующие; б) слабо выражены следовые эффекты при передаче возбуждения; в) обладают высокой надежностью. 3) Локализация электрических синапсов. Такой тип связи существует в отдельных участках ЦНС. Это так называемые «щелевидные контакты» между Неронами – (дендро-дендритические). Электрический способ передачи возбуждения наблюдается в гладких мышцах и миокарде, имеющих синтициальное строение. 4) Химическая передача возбуждения. Элементы химического синапса: а) нейросекреторный аппарат, представляющий собой нервное окончание, ограниченное пресинаптической мембраной; б) в расширенном окончании содержатся везикулы с медиатором (в); г) постсинаптическая мембрана – участок контактной клетки, непосредственно расположенной под пресинаптической мембраной. Обладает повышенной чувствительностью к химическим веществам – медиаторам, имеет к ним рецепторы; д) внесинаптическая мембрана (электрогенная); е) синаптическая щель. 5) Общая характеристика синаптических медиаторов. Классификация медиаторов. Медиаторами в синапсе могут быть: моноамины: ацетилхолин, дофамин, норадреналин, серотонин, гистамин. аминокислоты: гамма-аминомасляная кислота, глутаминовая кислота, глицин, таурин и др. К медиаторам относятся АТФ, нейропептиды (вещество Р, энкефалин, эндорфин и др. Синтез медиатора осуществляется в теле нервной клетки, в везикулах медиатор транспортируется к нервному окончанию. В нейромышечном синапсе медиатор может синтезироваться и упаковываться в везикулы в нервном окончании. Один нейрон, как правило, синтезирует и использует во всех своих синапсах один медиатор. Это принцип Дейла. Но возможно исключение: использование одним нейроном нескольких медиаторов (ацетилхолин + АТФ, или ацетилхолин + пептид). 6) Классификация рецепторов к медиаторам. Каждому медиатору соответствует свой рецептор, получивший название от медиатора: холинорецептор, адренорецептор, ГАМК - рецептор и т. д. С наружной стороны мембраны рецептор имеет участки, обладающие сродством к медиатору. С внутренней стороны рецептор может быть связан с катионным или анионным каналами. Взаимодействие медиатора с рецептором приводит к открытию каналов, движению ионов. Это вызывает де - или гиперполяризацию мембраны и метаболический эффект в клетке. 7) Локализация рецепторов и медиаторов. В скелетной мышце – медиатор АХ, рецептор – Н-ХР (никотинчувствительный холинорецептор). В гладкой мышце – медиатор АХ, рецептор М-ХР –мускариночувствительный, медиатор норадреналин, рецептор – альфа или бета – адренорецепторы. В нервной ткани – медиаторы ацетилхолин, катехоламины, дофамин, вещество Р, гистамин, серотонин, пептиды, гамма-аминомаслянная кислота (ГАМК), глицин; рецепторы: полимодальные или специфические к каждому медиатору. 8) Секреция медиатора и биоэлектрические явления в синапсе. Даже в условиях покоя из области пресинаптической мембраны спонтанно выделяются порции (кванты) медиатора. Единовременное выделение от 4 до 20 тысяч молекул вызывает включение рецепторов постсинаптической мембраны и открытие хемочувствительных каналов. Приход нервного импульса вызывает увеличение квантового освобождения медиатора, возникает более значительная де – или гиперполяризация постсинаптической мембраны. 9) Механизм синаптической передачи в возбуждающем синапсе. Нервный импульс → деполяризация пресинаптической мембраны → вход кальция в пресинаптическую терминаль → квантовый выход медиатора → взаимодействие с постсинаптическим рецептором → открытие хемочувствительных натриевых каналов → вход натрия в клетку → развитие возбуждающего постсинаптического потенциала, который по свойствам похож на локальный ответ → ВПСП возбуждает соседнюю электрогенную мембрану, в которой открываются потенциалзависимые натриевые каналы, натрий входит в клетку и возникает потенциал действия. 10) Механизм синаптической передачи тормозном синапсе. Медиатор, взаимодействуя с постсинаптическим рецептором, увеличивает проницаемость для ионов калия и хлора → возникает гиперполяризация постсинаптической мембраны → тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП). Это снижает возбудимость клетки и снижает вероятность ответа на приходящий сигнал. 11) Судьба медиатора в синапсе. После взаимодействия с постсинаптическим рецептором медиатор расщепляется ферментами. Например, ацетилхолин – холинэстеразой. 12) Свойства синапса. а) Синапс обеспечивает одностороннее проведение возбуждения. б) В синапсе наблюдается замедление скорости распространения возбуждения. в) Синапсы характеризуются легкой утомляемостью. г) Модулирование синаптической передачи. Изменение состояния синапса и уровня синаптической передачи называется модуляцией. Различают аутомодуляцию и модуляцию за счет внешнего воздействия. Аутомодуляция осуществляется за счет накопления в синаптической щели и вокруг синапса продуктов гидролиза медиатора: не разрушенного медиатора, ионов, простагландинов – выделяемых клеткой. Модулирующие влияния осуществляется осуществляются путем изменения выхода медиатора из пресинаптической терминали. Осуществляется это путем взаимодействия указанных веществ с рецепторами пресинаптической мембраны. Модуляция синаптической передачи возможна и на постсинаптическом уровне путем изменения чувствительности постсинаптических рецепторов или активности холинэстеразы. При модуляции синаптической передачи путем внешних воздействий также используют пресинаптический и постсинаптический путь воздействия. 3.Процессы мочеобразования (клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция, секреторная функция эпителия почечных канальцев). Состав первичной и вторичной мочи. Уровни регуляции мочеобразования. |

ускультация сердца, фонокардиография

ускультация сердца, фонокардиография