Цели, задачи и основания проведения экспертизы Специфичные задачи

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

Глава 6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза § 1. Общие положения Определение термина дано в приказе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (далее — Роспотребнадзор) от 25 января 2005 г. № 101. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее — санэпидемэкспертиза) — деятельность Роспотребнадзора и ее территориальных управлений, федеральных государственных учреждений здравоохранения, а также других организаций, аккредитованных в установленном порядке, по подтверждению соответствия (или выявлению несоответствия) проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (текст дан с некоторыми сокращениями и уточнениями). Санитарно-эпидемиологическая экспертиза — один из важнейших видов товарной экспертизы, хотя товароведы-эксперты ее не проводят, но результаты этой экспертизы обязательно должны учитываться на подготовительном этапе ее проведения. Если такие результаты отрицательны или отсутствуют (при условии обязательности подтверждения санитарно-эпидемиологических требований), это служит основанием для отказа от проведения товарной экспертизы. Целью проведения санэпидемэкспертизы является установление соответствия (или несоответствия) качества товаров санитарно-эпидемиологическим требованиям для предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Задачи санэпидемэкспертизы (СЭЭ):

выбор и применение средств и методов экспертизы:

Основаниями для проведения СЭЭ могут быть:

Объектами санэпидемэкспертизы служат:

юридические и физические лица, уполномоченные на ее проведение (рис. 20). Деятельность указанных субъектов определяется законодательством РФ, а также нормативными документами Роспотребнадзора, Минсоцздрава России и других организаций, в том числе Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В отличие от экспертов, проводящих товарную экспертизу, должностные лица Роспотребнадзора, Минсоцздрава России имеют право проводить не только санэпидемэкспертизу, но и санитарно-эпидемиологические расследования, обследования и надзор, т. е. выполнять и контрольные функции.  Рис. 20. Структура субъектов санэпидемэкспертизы Нормативно-правовая база санэпидемэкспертизы обеспечивается Конституцией РФ, санитарным законодательством, включающим федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения [3]» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [7], а также ряд нормативных документов, рассматриваемых далее. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду обитания. Эти права гарантированы ст. 42 Конституции РФ. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения в названном Законе понимается «состояние здоровья, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности» (ст. 1). Состояние здоровья человека и среды его обитания во многом зависит от потребляемых товаров и услуг. Косвенное влияние на них могут оказывать также технологические процессы производства транспортирования, хранения, обработки, реализации, утилизации продукции, оказания услуг и проведения работ. Одним из способов предотвращения вредного воздействия на человека является определение гигиенических нормативов в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах и государственных стандартах. Гигиенический норматив — установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и/или качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и/или безвредности для человека (ст. 1). Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее — санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и/или безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых несет угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу распространения заболеваний (ст. 1). Таким образом, в соответствии с названным Законом санэпидемэкспертиза проводится для установления четко регламентированных санитарными правилами, а в дальнейшем и техническими регламентами гигиенических требований. Эксперты, проводящие данную экспертизу, не вправе выходить за рамки показателей гигиенических нормативов, хотя в определенных ситуациях перечень этих показателей может быть выбран неполный. Еще одной особенностью санэпидемэкспертизы является то, что она проводится только для подтверждения гигиенической безопасности. В рассматриваемом Федеральном законе устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к продукции производственно-технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производства, потенциально опасным для человека химическим веществам и отдельным видам продукции, пищевым продуктам или продовольственному сырью, в том числе и пищевым добавкам, контактирующим с ними материалам и изделиям, а также к продукции, ввозимой на территорию России, к организации питания населения и иным объектам. Все указанные объекты не должны оказывать вредного воздействия на человека и среду обитания, а их показатели должны соответствовать санитарным правилам. Кроме того, пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека. Продукция, не соответствующая установленным санитарно- эпидемиологическим требованиям, немедленно снимается с производства и реализации. Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов пищевых продуктов, продовольственного сырья и контактирующих с ними материалов и изделий, а также новых технологических процессов их производства и технологического оборудования допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам. Одним из мероприятий по государственному регулированию в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является санэпидемэкспертиза, составными элементами которой выступают санитарно-эпидемиологические исследования, испытания и оценка. Определение терминов «санитарно-эпидемиологические исследования», «санитарно-эпидемиологические испытания» и «санитарно- эпидемиологическая оценка» даны не в названном Федеральном законе, а в ранее упомянутом приказе Роспотребнадзора. Санитарно-эпидемиологическое исследование — деятельность по определению свойств исследуемого объекта, его качественных и количественных характеристик, а также по установлению причинно- следственных связей между факторами среды обитания и здоровьем населения с использованием методов, методик выполнения измерений и типов средств измерений. Санитарно-эпидемиологическая оценка — деятельность по усыновлению вредного воздействия на человека факторов среды обитания, определению степени этого воздействия и прогнозированию санитарно-эпидемиологической обстановки. Санитарно-эпидемиологические испытания — деятельность по установлению соответствия (несоответствия) характеристик испытываемого объекта требованиям санитарных правил. Все три определения терминов даны с сокращениями перечня субъектов, выполняющих указанные виды деятельности. В ст. 42 Закона регламентированы цели санэпидемэкспертизы и субъекты, ее осуществляющие, а также способ подтверждения соответствия — выдача санитарно-эпидемиологического заключения [3]. Порядок проведения санэпидемэкспертиз установлен приказами Минздрава России и Роспотребнадзора. В приказе Минздрава России от 15 августа 2001 г. № 325 «Порядок проведения санитарно- эпидемиологической экспертизы продукции» установлены общие требования к проведению данного вида экспертизы и определены две ее разновидности: 1) экспертиза отечественной и импортной продукции; 2) экспертиза продукции с обследованием производства. Кроме того, в этом документе определены конкретные группы и виды продукции, относимые к объектам санитарно-эпидемиологической экспертизы. В перечень объектов санэпидемэкспертизы включены:

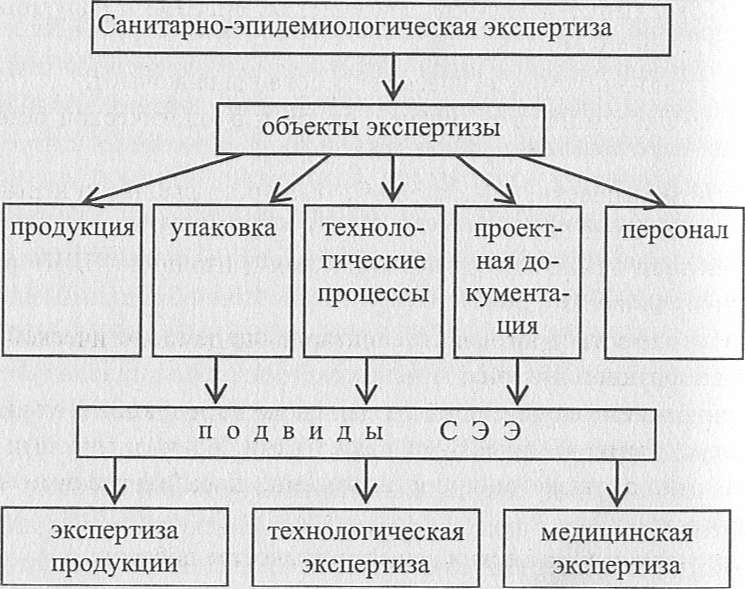

посуда; сложно-технические товары бытового назначения, издательская продукция (учебные издания, книжные и журнальные издания для детей и подростков); - табачные изделия, в том числе сырье, вспомогательные материалы и аксессуары; , упаковка, включая упаковочные и укупорочные материалы. В приказе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 января 2005 г. № 101 «О порядке проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок» определены основные термины (см. выше), основания для проведения санэпидемэкспертизы и других перечисленных видов деятельности, а также их статус и конечные результаты. Санэпидемэкспертиза имеет статус обязательной деятельности, если основанием для ее проведения служат предписания главных санитарных врачей (их заместителей). При этом обязательными являются и сроки ее проведения. Санэпидемэкспертиза, проводимая по заявлениям физического либо юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется на основе соглашений и носит добровольный характер. При проведении санэпидемэкспертизы уполномоченные на ее проведение субъекты должны руководствоваться действующими техническими регламентами, санитарными правилами, государственными стандартами и использовать методы, методики выполнения измерений и типы средств измерений, утвержденные в установленном порядке. Особенности проведения санэпидемэкспертизы, в том числе недоброкачественной и опасной продукции, регламентируются в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [7]. Указанные ранее федеральные законы в дальнейшем будут дополнены техническими регламентами. На момент написания учебного пособия в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения отсутствовали принятые в форме федеральных законов технические регламенты. Федеральные законы и принятые на их основе нормативные документы составляют санитарное законодательство, которое является нормативно-правовой базой пр0- ведения санитарно-эпидемиологических экспертиз. За нарушение этого законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Классификация санитарно-эпидемиологической эксперта, в зависимости от объектов исследования различают экспертизу продукции (товаров), технологическую и медицинскую экспертизы (рис. 21).  Рис. 21. Классификация санитарно-эпидемиологической экспертизы § 2. Экспертиза продукции Экспертиза продукции — оценка экспертами соответствия сырья, продукции и упаковки установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Цель экспертизы продукции — обеспечение безопасности товаров , для жизни, здоровья и имущества потребителей. В задачи этой разновидности экспертизы входят: , установление рациональной номенклатуры гигиенических показателей; ( определение действительных значений этих показателей;

Санитарно-эпидемиологические требования включают:

Необходимость проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции вызвана:

Химические и микробиологические загрязнения сырья и пищевых продуктов вызываются чужеродными, потенциально опасными для человека веществами, излучениями, а также микроорганизмами, вырабатывающими токсины или являющимися возбудителями инфекционных заболеваний. Такие загрязнения могут быть природного, микробиологического или антропогенного происхождения. Последние являются следствием деятельности человека. Чужеродные химические вещества принято называть ксенобиотиками. Они могут быть неорганической и органической природы Основными источниками загрязнения сырья и продукции являются-

Экспертизе продукции подлежат следующие объекты:

Определенную специфику имеет экспертиза упаковки как особо- f0 вида продукции или составного элемента готовых товаров (потребительская упаковка). В нормативных документах экспертиза упаковки не выделена в самостоятельный подвид, что вполне оправдано. Для выпускающих материалы для упаковки или упаковку предприятий это является готовой продукцией. Экспертиза такой продукции имеет много общего с экспертизой продовольственных и непродовольственных товаров. Специфика заключается в том, что особо устанавливается пригодность материалов для упаковки, контактирующих с товарами. Кроме того, необходимо разрешение органов Минсоцздрава России для их использования в упаковке определенного функционального назначения. Целью этой экспертизы является подтверждение совместимости и безопасности упаковки при контакте с потребительскими товарами. Объекты экспертизы — упаковка, включая тару, упаковочные и перевязочные материалы, контактирующие с товарами. Основаниями для проведения экспертизы упаковки служат:

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы упаковки учитываются следующие критерии:

проверка обеспечения упаковкой сохранности товаров и защиты их от неблагоприятных внешних условий, а окружающей среды — от загрязнения этими товарами;

Экспертиза упаковки предусматривает следующие этапы:

§ 3. Технологическая и медицинская экспертизы Технологическая экспертиза — оценка экспертами соответствия процессов производства, хранения, транспортирования и реализации товаров установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Этот подвид санитарно-эпидемиологической экспертизы может проводиться экспертами-товароведами совместно с экспертами санитарно-эпидемиологических служб, так как довольно часто является частью товароведной экспертизы. Цель технологической экспертизы — обеспечение безопасности товаров при производстве и хранении. Объекты экспертизы технологические процессы на всех или отдельных стадиях товародвижения. Основанием для ее проведения служат:

- определение количественных и качественных изменений товаров после длительного хранения; - оценка эффективности новых методов упаковывания, хранения, реализации, прогрессивных форм обслуживания; - необходимость обследования условий производства, транспортирования, хранения и реализации для предотвращения выпуска и реализации опасной продукции; • добровольная сертификация услуг розничной торговли и общественного питания. В приказе Минздрава России от 15 августа 2001 г. № 325 «Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции» технологическая экспертиза именуется «экспертизой продукции с обследованием условий производства». Однако термин «технологическая экспертиза» значительно шире, так как включает и другие процессы (хранения, реализации и т. п.). Технологическая экспертиза производства осуществляется на добровольной основе по заявлению производителя с целью выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на всю номенклатуру производимой продукции. При этом оценивается наличие у организации-производителя необходимых условий для производства данного вида продукции, осуществление производственного контроля за качеством исходного сырья, технологией производства и показателями безопасности готовой продукции, соответствие ее санитарно- эпидемиологическим требованиям. Производственный контроль в организациях должен проводиться их должностными лицами в соответствии с Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий». Причем продукция, производимая за рубежом и импортируемая на территорию России, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям санитарных правил, действующих в нашей стране. Технологическая экспертиза условий транспортирования прочится путем обследования транспортных средств определенного ^левого назначения (например, скоропортящихся грузов, пищевых продуктов и т.п.). Одним из способов подтверждения соответствия в этом случае является санитарный паспорт, выдаваемый на определен ное транспортное средство. При перевозке пищевых продуктов Не разрешается использовать транспортные средства, не имеющие санитарного паспорта. Технологическая экспертиза условий хранения и реализации проводится в основном на предприятиях розничной торговли и общественного питания. При этом проводится обследование указанных предприятий для установления соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и соответствия их санитарным правилам: СанПиН 2.3.6. 1066-2001 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли пищевыми продуктами» и СанПиН 2.3.6. 1079-2001 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Выдаваемые при этом санитарно-эпидемиологические заключения могут быть использованы при проведении товароведной экспертизы товаров после длительного хранения, а также продукции общественного питания, реализуемой в розничной торговой сети. Медицинская экспертиза персонала — обследование персонала для выявления заболеваний, которые через продукцию могут передаваться контактным путем потребителям. Целью данной экспертизы является обеспечение биологической безопасности продукции. Медицинскую экспертизу проводят санитарные врачи не реже одного раза в три месяца. Систематичность и определенная периодичность медицинской экспертизы служат гарантией своевременного выявления работников, инфицированных опасными заболеваниями и являющихся их переносчиками. Объекты экспертизы — производственный и обслуживающий персонал организаций пищевой промышленности, продовольственной торговли и общественного питания. Необходимость медицинского обследования персонала вызвана неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Основанием для проведения медицинской экспертизы служат:

- добровольная сертификация услуг торговли и общественного питания;

При проведении медицинской экспертизы санитарные врачи осуществляют следующие процедуры: - проверку наличия медицинских книжек персонала, сроков прохождения и результатов последнего медицинского обследования;

экспертизы или заключений в специальных журналах. В этих документах санитарный врач имеет право дать предписания об отстранении от работы отдельных работников вследствие наличия у них опасных заболеваний, об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Результатом этой экспертизы служит установление соответствия (или несоответствия) действующим санитарным правилам и/или техническим регламентам. Результаты санэпидемэкспертизы представляются в виде санитарно-эпидемиологического заключения (ст. 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения»), а также акта расследования, обследования, протокола исследования или испытания, которые при необходимости дополняются отчетом о проведенной экспертизе, экспертным заключением (приказ Роспотребнадзора от 25 января 2005 г. № 101). Санитарно-эпидемиологическое заключение действует:

Вопросы для самопроверки

Глава 7. Фитосанитарная фитосанитарная экспертиза (ФСЭ) — оценка экспертами служб карантина растений соответствия карантинных объектов установленным требованиям. Целью фитосанитарной экспертизы является охрана территории Российской Федерации от карантинных объектов. Объектами этой экспертизы служат карантинные и под карантинные объекты, а также подкарантинная продукция (рис. 22). Понятия объектов фитосанитарной экспертизы и контроля определены Федеральным законом «О карантине растений» от 5 июня 2000 г. № 99-ФЗ (ст. 2) [6].  Рис. 22. Объекты фитосанитарной экспертизы Карантинные объекты — вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Российской Федерации. Вредный организм — растение любого вида, сорта или биологического типа, животное или болезнетворный организм любого вида расы, биологического типа, способные нанести вред растениям или продукции растительного происхождения. Подкарантинные объекты — земли любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, места складирования, оборудование, транспортные средства, контейнеры, подкарантинная продукция и иные объекты, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации или распространения на ней карантинных объектов. Подкарантинная продукция (подкарантинный материал или груз) — растение, продукция растительного происхождения, упаковка, почва либо другие организмы, объект или материал, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать их распространению. Карантинные объекты служат источниками инфицирования под карантинной продукции растительного происхождения, однако и подкарантинные объекты могут служить источниками инфицирования другой незараженной продукции. Перечень карантинных объектов устанавливает Государственная служба по карантину растений России. Сферой применения ФСЭ являются карантинные фитосанитарные зоны, а также поступающая из них подкарантинная продукция. Карантинной фитосанитарной зоной считается территория, на которой установлен карантинный режим вследствие выявления карантинных объектов. К наиболее распространенным и опасным вредным организмам относятся колорадский жук, стеблевая нематода, а из микроорганизмов — бактерии рака картофеля. Ряд вредных организмов распространен в других регионах земного шара (например, средиземноморская муха — в средиземноморских странах), но они могут попасть на территорию нашей страны с импортируемыми товарами, поэтому карантинный контроль такой потенциально опасной продукции на таможенной границе Российской Федерации обязателен. Благодаря таможенному контролю удалось предотвратить попадание в Россию многих опасных вредных организмов. Однако не всегда предпринимаемые меры оказываются эффективными. Примером может служить колорадский жук, который появился у нас в 1940-х годах, а теперь встречается на территории всей страны. Эксперты-товароведы, проводящие товароведную экспертизу, не имеют полномочий, а порой и не обладают необходимой компетенцией для осуществления ФСЭ. Однако при оценке качества и обнаружении дефектов, причины возникновения которых необходимо установить, они должны знать и уметь распознавать признаки карантинных объектов. При обнаружении или подозрении на наличие вредных организмов эксперт должен отобрать пробы с наиболее характерными признаками и направить их в карантинную лабораторию. Например, выеденное донце чеснока без корешков может быть признаком наличия чесночных клещей. Для обнаружения вредных организмов применяются следующие методы: визуальные (по внешним признакам), микрокопирование (для микроорганизмов и мельчайших насекомых, например клещей и нематод), люминесцентный и цитохимический. Эксперты применяют в основном визуальный метод. Остальные названные методы используются лишь в испытательных лабораториях при проведении ФСЭ. При обнаружении карантинных объектов результатом ФСЭ должно быть заключение о мерах, предпринимаемых в отношении оцениваемой продукции. Такие меры могут быть профилактическими и уничтожающими (меры борьбы). Профилактические меры рекомендуются при потенциальной опасности возникновения и/или распространения вредных организмов. К данным мерам относится запрет вывоза продукции за пределы региона, в котором обнаружены карантинные вредители и болезни. Так, карантинными по раку картофеля в 1950-х годах были объявлены несколько областей (например, Орловская), благодаря чему удалось заглушить очаги завоеваний, предотвратить его распространение. В результате сейчас многие области, в том числе и Орловская, исключены из перечня карантинных регионов. И для сельскохозяйственных, и для торговых организаций могут быть рекомендованы меры уничтожения — механические, химические и биологические. Поскольку претворение в жизнь этих мероприятий не является целью товарной экспертизы, в этом учебнике они не рассматриваются. Нормативно-правовой базой ФСЭ служит Федеральный закон «О карантине растений», а также разработанные на его основе подзаконные правовые акты. В названном Федеральном законе определены основные понятия, полномочия Российской Федерации по обеспечению карантина растений, специально уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению карантина растений, а также порядок такого обеспечения. Кроме того, в данном Законе установлены основной принцип организации и деятельности Государственной службы карантина растений, права ее должностных лиц, порядок финансирования работ. Обеспечение карантина растений осуществляется путем:

изъятия, уничтожения, возврата подкарантинной продукции;

Подкарантинная продукция подлежит государственному карантинному фитосанитарному контролю, в том числе досмотру, и при необходимости лабораторным испытаниям и фитосанитарной экспертизе, которые проводятся органами и организациями Государственной службы карантина растений. Таким образом, фитосанитарная экспертиза является составной частью фитосанитарного карантинного контроля или сертификации. Способом подтверждения и конечным результатом ФСЭ служат фитосанитарные или карантинные сертификаты, которые относятся к обязательным документам, необходимым при ввозе в Россию и вывозе из нее подкарантинной продукции. Такой сертификат должен быть и при вывозе подкарантинной продукции из карантинных зон. При проведении товарной экспертизы, как отмечалось, товароведы-эксперты не проводят ФСЭ, а лишь проверяют наличие фитосанитарного сертификата у подкарантинной продукции. Однако при обнаружении признаков заражения экспертируемого товара карантинными объектами они должны уведомить об этом заказчика и немедленно известить специально уполномоченный государственный орган Российской Федерации. Вопросы для самопроверки

|