Цели, задачи и основания проведения экспертизы Специфичные задачи

Скачать 4.41 Mb. Скачать 4.41 Mb.

|

|

§ 3. Источники негативных воздействий на окружающую среду В зависимости от источника возникновения воздействия подразделяются на технологические, предреализационные, эксплуатационные, бытовые (отходы потребления) и утилизационные. Технологические воздействия — воздействия на окружающую среду, возникающие на различных этапах производства товаров. Характер и уровень этих воздействий неодинаковы для разных технологий производства товаров и зависят от глубины и сложности обработки сырья. Наименьшие технологические загрязнения отмечаются при производстве товаров, потребительские свойства которых незначительно отличаются от исходного сырья. Примером таких товаров могут служить соль, молоко, свежие плоды и овощи. Например, молоко после удоя подвергается только термической обработке, по этому технологические воздействия невелики и вызваны лишь загрязнением воды при мойке оборудования. Конечно, если компоненты молока вместе с водой попадают в почву или природные воды, они могут вызвать вторичное микробиологическое загрязнение, в основном за счет молочнокислых бактерий, которые продуцируют молочную кислоту. В результате возникает другой вид загрязнения — химическое, способное вызвать гибель водной и почвенной фауны. Однако указанные воздействия значительно уступают технологическим, возникающим при производстве товаров со сложным технологическим циклом. Например, при производстве тканей используется не только хлопок, при выращивании которого применяются удобрения и пестициды, загрязняющие окружающую среду, но и отбеливатели, красители, также являющиеся источниками химического загрязнения. В результате этого окружающая среда в местах выращивания хлопка загрязняется удобрениями и пестицидами, а вблизи ткацких и текстильных производств — остаточными количествами их в хлопке. Остатки этих вредных веществ попадают в атмосферу при работе чесальных машин и другого оборудования в виде пыли и тонкодисперсного аэрозоля. Красители и отбеливатели при промывке оборудования попадают в сточные воды текстильного производства, загрязняя почвенные воды и источники. Технологические воздействия могут носить локальный и глобальный характер в зависимости от масштаба их распространения. При локальном характере воздействия затрагивают окружающую среду внутри и вблизи производственных помещений (например, пылевое или шумовое воздействие). При глобальном характере технологические воздействия распространяются на большие расстояния и захватывают целые регионы Земного шара. Примером таких воздействий могут служить технологические катастрофы, например, аварии на нефтепроводах, Чернобыльской АЭС и т. д. Однако не следует думать, что глобальные технологические воздействия могут возникать только в результате техногенных катастроф. Практически любое производство товаров может вызвать глобальное воздействие, если в технологическом цикле не предусмотрены природоохранные мероприятия (очистные сооружения, вторичная переработка технологических отходов или экологические способы их уничтожения, а также инструктаж персонала по вопросам предотвращения техногенных воздействий. Для предотвращения технологических воздействий при проектировании и/или разработке новых видов продукции необходимо предусматривать применение малоотходных или безотходных технологий, вторичную переработку отходов. Недооценка профилактических мероприятий может привести к возникновению глобальных воздействий, ликвидация которых потребует значительно больших усилий, в том числе и финансовых средств, чем затраты на предупреждающие мероприятия. Предреализационные воздействия — воздействия на окружающую среду, возникающие при хранении, транспортировании, подготовке к продаже и реализации товаров. Эти воздействия делятся на следующие разновидности: воздействия, возникающие при эксплуатации оборудования, транспортных средств; отходы, отделяющиеся от товаров. К первой разновидности относятся химические, электромагнитные, акустические и тепловые воздействия. Например, при эксплуатации холодильного оборудования в окружающую среду могут попасть фреон, аммиак, растворы хлористого кальция, используемые в качестве хладагентов. Кроме того, работающие холодильные установки создают определенное электромагнитное поле, издают шум и выделяют тепло, которое забирается от продуктов в холодильной камере, а также производится самой холодильной машиной. При транспортировании товаров автомобильным, воздушным и водным транспортом выхлопные газы загрязняют окружающую среду окислами углерода, азота, свинца и др. Железнодорожный транспорт (электровозы) создает интенсивные электромагнитные и акустические воздействия, что также может оказывать негативное влияние на фауну местностей, прилегающих к железнодорожному полотну. Многие виды оборудования и транспортных средств при эксплуатации выделяют значительное количество тепла, оказывая термическое воздействие. Второй разновидностью предреализационного воздействия являются отходы, возникающие при хранении и/или подготовке товаров к продаже. Отходы при хранении относятся к актируемым потерям и возникают вследствие микробиологической или окислительной порчи товаров, а также повреждения их насекомыми и/или грызунами. Они являются следствием нарушения условий хранения, списываются по актам и подлежат уничтожению, в основном путем вывоза на свалку. Если вывоз на свалку актируемых отходов производится несвоевременно, из-за микробиологического и химического воздействия окружающей среды возникает вторичная порча неповрежденных товаров. Это объясняется тем, что споры микроорганизмов с поверхности испорченных товаров попадают в воздух и с воздушными потоками переносятся в разные части склада, инфицируя строительные конструкции, тару и другие товары. В процессе порчи товары разлагаются, выделяя в воздух газообразные химические загрязнители — летучие вещества с гнилостным, плесневелым и другими запахами, несвойственными свежим товарам. Эти вещества сорбируются неповрежденными товарами, создавая ложное ощущение порчи. При оценке качества такие товары относятся к нестандартным, так как по действующим стандартам не допускается наличие неприятных запахов, несвойственных товару. При подготовке товаров к реализации могут возникнуть и нормируемые предреализационные отходы как следствие операций товарной обработки: удаления малоценных или несъедобных частей товара, а также крошки, лома, битых и деформируемых изделий. Эти нормируемые предреализационные отходы относятся к естественным потерям и подразделяются на ликвидные и неликвидные отходы. Ликвидные отходы могут использоваться по функциональному назначению, аналогичному со стандартным товаром, от которого они отделены, но с определенными ограничениями, вызванными частичной утратой отдельных потребительских свойств. Например, при подготовке к реализации мясокопченостей удаляются шкура и кости, которые обладают пониженной пищевой ценностью, но могут быть использованы для пищевых целей. Также могут быть реализованы хазовые концы тканей, куски со смещенным рисунком, мерный лоскут и другие ликвидные отходы, образующиеся при подготовке или реализации тканей. Некоторые ликвидные отходы могут быть направлены на промпереработку (например, штафф при зачистке сливочного масла, крошка кондитерских изделий, осыпь глазури и т. п.). Для этого необходимо организовать централизованный сбор таких ликвидных отходов и доставку их на перерабатывающие предприятия. В противном случае неизбежны либо загрязнения окружающей среды предреализационными отходами, либо обман покупателей, которым при реализации к полноценному товару подкладывают низкокачественные продукты (крошку, лом), относящиеся к ликвидным отходам, с оправданиями типа «А куда нам их девать?». Неликвидные отходы — непригодные к использованию по функциональному назначению составные части товара (битые, раздавленные, сильно деформированные), а также упаковки — транспортной и/или потребительской тары, упаковочных и перевязочных материалов. Неликвидные отходы подлежат уничтожению путем складирования с бытовыми отходами в мусорные контейнеры, а затем вывоза на свалку. Запрещается их сжигание вблизи жилых и лесных массивов, нефте- и газопроводов, автострад, а также вывоз в неустановленные места (несанкционированные свалки). При проведении экологической экспертизы торговых услуг эксперты должны обязательно обращать внимание на соблюдение правил работы с ликвидными и неликвидными отходами. Эксплуатационные воздействия — воздействия на окружающую среду, возникающие при эксплуатации товаров потребителями. Этот вид воздействий в наибольшей степени присущ непродовольственным товарам длительного пользования. При их эксплуатации появляются различные по природе воздействия, но наиболее распространенными являются химические, электромагнитные, акустические. Одни и те же товары могут быть источниками разных воздействий. Однако, несмотря на комплекс негативных воздействий, возможна группировка потребительских товаров по преобладающим эксплуатационным воздействиям (табл. 7). Указанные воздействия влияют не только на окружающую среду, но и через нее опосредованно на организм человека, поэтому многие из этих экологических показателей одновременно могут быть и показателями безопасности. Однако номенклатура показателей безопасности значительно шире, так как включает воздействия, возникающие при непосредственном контакте человека с товаром.

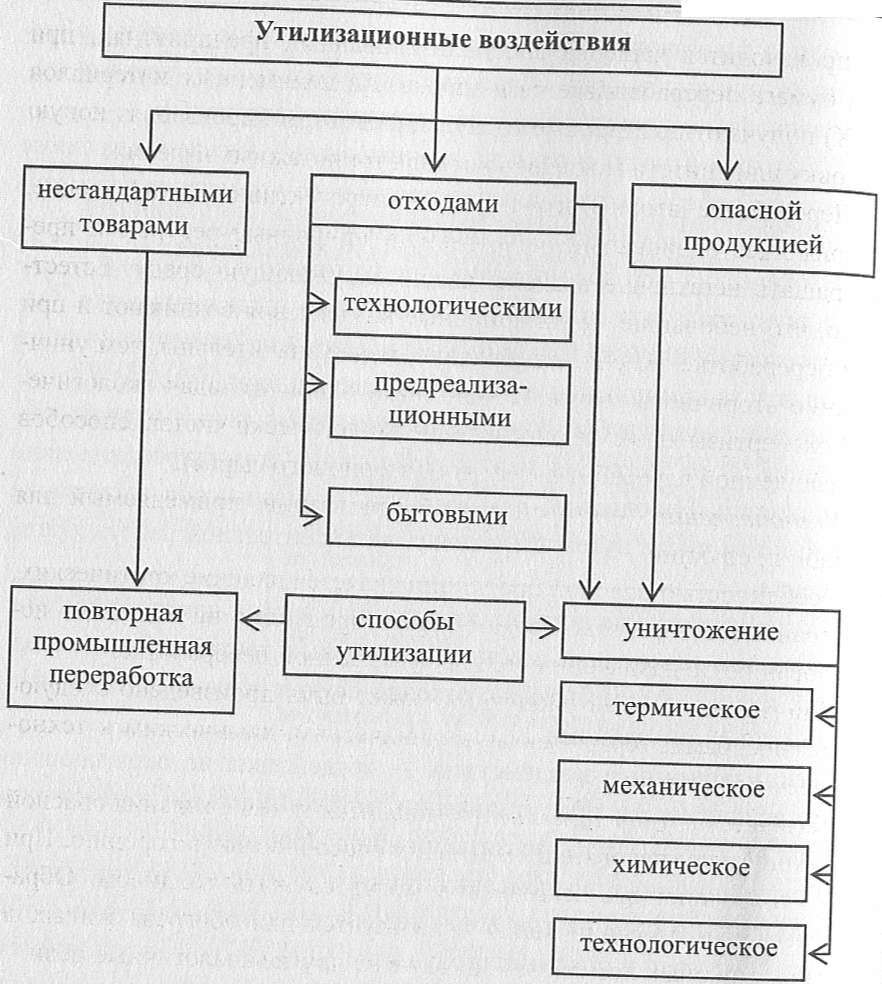

Группировка непродовольственных товаров по природе преобладающего негативного воздействия Продовольственным товарам, которые потребляются человеком, несвойственны эксплуатационные воздействия. Парфюмерно-косметические товары имеют контакты с кожей человека, зубами, волосами, но они потребляются не полностью. Определенная, порой значительная часть их удаляется с тела человека (мыла, шампуни, лаки и т. д.) и попадает в смывные (сточные) воды, которые загрязняют канализационные, а затем и природные воды, почву. Аналогичным образом происходит химическое воздействие на окружающую среду стиральных порошков, средств ухода за одеждой, обувью, предметов быта. Разница лишь в том, что они могут не иметь контакта с кожей человека. Отходы потребления (бытовые воздействия) — воздействия на окружающую среду, возникающие при полном или частичном использовании потребительских товаров. Эти отходы очень часто называют бытовыми. В отходы потребления входят товары и их детали или комплектующие изделия, бывшие в употреблении и утратившие частично или полностью функциональное и социальное назначение; отходы, образующиеся при кулинарной обработке; потребительская упаковка (тара, упаковочные, укупорочные и перевязочные материалы). К бытовым относят и отходы, возникающие у населения, а также организаций сферы услуг и административного управления (государственного, регионального и местного самоуправления). В отличие от технологических отходов нормативы допустимого воздействия на окружающую среду для отходов потребления не устанавливаются. Однако поскольку плата за их вывоз увеличивает издержки организации или оплату за коммунальные услуги населения, юридические и физические лица должны быть заинтересованы в снижении отходов потребления. В то же время мер материального стимулирования явно недостаточно. Необходимо осуществлять экологическое воспитание людей, в том числе путем проведения разъяснительной работы среди населения. Указанные отходы должны собираться в жилых домах, храниться в специально отведенных местах (в мусорных контейнерах, на площадках и т.п.). Вывоз бытовых отходов осуществляется специализированными организациями. Утилизационные воздействия — воздействия на окружающую среду, возникающие при утилизации потребительских товаров или отходов их производства, реализации или потребления. Утилизационные воздействия товаров и отходов их производства подразделяются на три вида: воздействия нестандартными товарами, отходами и опасной продукцией. Для каждой из указанных градаций товаров характерны определенные способы утилизации (рис. 25). Способы утилизации. Утилизация товаров и их отходов осуществляется двумя основными способами: повторной промышленной переработкой или уничтожением. Повторной промышленной переработке подлежат технологические, предреализационные и бытовые отходы, а также нестандартные товары, не утратившие безопасности и не содержащие критических, неустранимых дефектов. Такие отходы обычно называют вторичным сырьем, из которого можно получить доброкачественные товары, отвечающие требованиям нормативных документов.  Рис. 25. Утилизационные воздействия и способы утилизации товаров и отходов Вторичное сырье может перерабатываться на тех же предприятиях, которые производят основную продукцию, его добавляют в небольших дозах к основному сырью. Например, размоченный черствый хлеб может быть добавлен в тесто, но в количестве не более 5% обшей массы. Кроме того, промышленная переработка вторичного сырья может осуществляться на специализированных предприятиях. К' Переработка хлопчатобумажного, бумажного и полимерного сырья производится чаще на специализированных предприятиях, при этом бумага перерабатывается в картон. Из полимерных материалов (ПВХ) получают полимерные гранулы, из которых производят новую упаковку или синтетические волокна для трикотажных изделий. Переработка вторичного сырья — перспективное направление, позволяющее рационально использовать природные ресурсы и предотвращать негативное воздействие на окружающую среду. Естественно, что небольшие утилизационные воздействия возникают и при этой переработке, но они, как правило, менее значительны, чем уничтожение вторичного сырья. В этой связи одной из задач экологической экспертизы является определение экологически чистых способов промышленной переработки отходов (вторичного сырья). Уничтожение — второй способ утилизации, применяемый для опасной продукции. Особенностью опасной продукции является наличие критических, неустранимых дефектов. Поэтому такая продукция не подлежит использованию по назначению или промышленной переработке. Уничтожение такой продукции может быть произведено следующими способами: термическим, механическим, химическим и технологическим (см. рис. 25). Термическое уничтожение производится путем сжигания опасной продукции или упаковки, обладающих способностью к горению. При этом утилизационные загрязнения могут служить топливом. Образующееся при сгорании тепло используется для обогрева жилых и производственных помещений, а также на другие аналогичные цели. Следует отметить, что данный способ уничтожения — один из наименее эффективных, так как при сгорании образуется значительное количество загрязнителей атмосферы. Это углекислый газ, способствующий возникновению «парникового эффекта», приводящего к общему потеплению климата Земли, а также окислы азота, серы, диоксины и другие вредные вещества. Состав образующихся загрязнителей во многом зависит от состава сжигаемых отходов. Механическое уничтожение осуществляется путем боя, раздавливания или полного разрушения — деструкции. При этом образуются вторичные отходы, складирование или захоронение которых в специально отведенных местах (на свалках, полигонах) требует значительных площадей и связано с дополнительным негативным воздействием на окружающую среду. Вблизи таких свалок создается экологически неблагоприятная обстановка из-за сильного загрязнения почвы, подземных вод и атмосферы. Более рациональна дополнительная утилизация отходов, образующихся после механического уничтожения, с использованием технологической переработки, например переплавки боя стекла металлического лома, полимерных материалов. Хотя при этом потребуются дополнительные затраты, но меньше загрязнение окружающей среды. Химическое уничтожение производится путем воздействия на отходы разрушающих их веществ: кислот, извести, щелочей и др. Этот способ утилизации также приводит к образованию отходов, порой даже более опасных, чем уничтожаемые товары. Химическое уничтожение — один из самых дорогих и наименее экологически чистых способов утилизации. Поэтому этот способ уничтожения следует рекомендовать только в крайних случаях, когда по каким-то причинам невозможно применение других способов уничтожения или образующиеся отходы могут быть дополнительно переработаны экологически чистым методом либо захоронены в местах, изолированных от окружающей среды. Технологическое уничтожение — переработка опасных продукции и отходов для их обезвреживания и получения доброкачественной продукции. Данный способ наиболее рационален с точки зрения защиты окружающей среды от загрязнения, хотя и самый дорогой. Производимые при этом продукты перестают быть опасными и могут быть использованы в качестве сырья, удобрений или готовых товаров. Примером технологического уничтожения отходов могут служить, как уже упоминалось ранее, переплавка боя стекла, металлолома, полимерных отходов. В нашей стране, во всем мире проводятся научный поиск и разработка технологий, позволяющих уничтожать использованные товары, опасную продукцию и другие отходы. Так, разработаны и применяются способы улавливания отходов хлопка на текстильных предприятиях с последующим их прессованием и использованием в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Существуют способы технологического уничтожения загнившей плодоовощной продукции путем разложения ее до метилена, используемого в качестве топлива, и сухого остатка — в качестве удобрения. Жмых или шрот — отходы производства плодово-ягодных соков используются для приготовления пектина, фруктовых порошков и другого ценного продовольственного сырья, необходимого в производстве ряда пищевых продуктов. Можно привести и другие аналогичные примеры. При проведении экологической экспертизы необходимо выявить наиболее рациональные способы утилизации опасной продукции для предотвращения загрязнения окружающей среды утилизационными загрязнителями. Совершенно недопустимы такие способы уничтожения, как выбрасывание отходов в лесных массивах, на полях, берегах рек, в оврагах, а также в канализационные трубы. К сожалению, такие случаи нередки, несмотря на существующие запреты и экономические санкции в виде крупных штрафов. Это объясняется безнаказанностью лиц, допускающих указанные нарушения, так как чрезвычайно трудно в безлюдных местах поймать нарушителей с поличным. § 4. Порядок изъятия и утилизации недоброкачественных и опасных товаров Результатом проведения товарной экспертизы является выявление соответствия или несоответствия потребительских товаров установленным требованиям, а также определение их градации качества. В случае установления несоответствия товаров дают рекомендации о способах их утилизации, которые реализуются предпринимателями самостоятельно или с участием органов Роспотребнадзора. Таким образом, заключения по результатам экологической экспертизы могут быть частью общей товарной экспертизы. Товары ненадлежащего качества могут быть выявлены также другими органами государственного надзора и контроля, при этом в пределах их компетенции принимается решение о приостановлении или запрещении реализации продукции, ее изъятии и способах утилизации. Экологическая экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов проводится на основании следующих нормативных документов: Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ [3]; Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ [7]; Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использования и уничтожения (постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1263) [14]. В ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания. Порядок, условия и способы указанных видов работ с отходами (далее — порядок) устанавливаются органами местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этого порядка санитарным правилам. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться и радиационный контроль. Порядок проведения работ с отходами производства и потребления регламентируется Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и указанным ранее постановлением Правительства РФ № 1263. Пищевая продукция, качество которой не соответствует санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным или экологическим требованиям, изымается из обращения по постановлению органов, осуществляющих государственный надзор и контроль, не подлежит реализации по целевому назначению и должна быть использована в иных целях, утилизирована или уничтожена. Обоснование возможных способов и условий использования, утилизации или уничтожения пищевой продукции проводится их владельцем по согласованию с органами, вынесшими постановление об их изъятии, а в отношении продукции, признанной непригодной для пищевых целей, — с органами Роспотребнадзора. Если продукты признаны недоброкачественными в результате проведения товароведной, санитарно эпидемиологической, ветеринарной или экологической экспертизы, в акте экспертизы наряду со всеми необходимыми сведениями приводятся заключение о качестве осмотренных товаров и обоснование невозможности их использования по назначению, а также рекомендуются способы утилизации. Эти рекомендации могут быть даны экспертом на основании органолептической оценки и/или с учетом результатов лабораторных испытаний. При рекомендации технологической утилизации пищевых продуктов на корм животным необходимо положительное заключение органов Федеральной службы по ветеринарно-санитарному и фито - санитарному надзору. Владелец товаров может принять рекомендации экспертов к сведению или определить порядок их переработки либо уничтожения по согласованию с органами Роспотребнадзора. В заключении на нестандартные пищевые продукты, условно пригодные к использованию по назначению, указывается пригодность продукта для питания людей при соблюдении определенных требований (дополнительная проверка на безопасность, сортировка для ограничения сроков реализации, перемаркировка при условии дополнительного контроля за использованием и др.), а также пригодность для промпереработки в качестве сырья. Решение об уничтожении опасных пищевых продуктов (технических или абсолютных отходов) принимается с указанием наиболее рационального способа утилизации. В акте экспертизы обязательно должно быть определено лицо, ответственное за выполнение рекомендаций (решений) экспертов, а также предприятие, где будет проводиться переработка недоброкачественных товаров или их отходов. Использование, утилизация или уничтожение изъятой продукции осуществляются их владельцами или организацией либо физическим лицом, которым владелец передает по договору выполнение этих работ. Контроль за выполнением принятых решений по утилизации недоброкачественной и опасной продукции возлагается на органы Роспотребнадзора, которые проверяют правильность выполнения рекомендаций экспертов или решений госинспекторов путем проведения документальной экспертизы. При этом руководитель торговой организации (или общественного питания) и/или владелец товара обязан предоставить органам Роспотребнадзора и/или контрольным органам, выявившим некачественную продукцию и выдавшим заключение, технический расходный документ, подтверждающий соблюдение рекомендаций эксперта или решений госинспекторов (или санитарных врачей). Таким документом может быть акт об использовании или утилизации товаров. К акту могут быть приложены накладная о вывозе отходов на свалку с соответствующей отметкой организации, акт о передаче продукции на корм скоту (представляется в органы государственного ветеринарного надзора), на перерабатывающее предприятие. В расходном документе должны быть указаны: лицо, ответственное за точное соблюдение указаний о способе утилизации товаров; наименование товара, его количество, наименование организации — сдатчика и получателя, реквизиты получателя, дата сдачи. Для опасной продукции, подлежащей уничтожению, в решении соответствующего органа государственного надзора (контроля) определяются порядок, способ, срок уничтожения забракованных товаров, фамилия, имя, отчество и должность руководителя или материально ответственного лица, отвечающего за сохранность опасной продукции, размер товарной партии (масса, количество упаковочных единиц), срок сдачи и хранения. Хранение недоброкачественной продукции допускается, если это не опасно в санитарно-эпидемиологическом отношении. Ответственность за сохранность такой продукции несет ее владелец. Условно пригодные и непригодные к использованию по назначению товары должны храниться в отдельном помещении для предотвращения инфицирования или контакта поврежденных и неповрежденных товаров, поглощения последними посторонних неприятных запахов. Учет недоброкачественных товаров ведется особо: с точным указанием их количества, способов и условий использования, утилизации или уничтожения. При хранении и утилизации опасной продукции должен проводиться строгий контроль за ее сохранностью, исключающий хищения отдельными работниками специализированных предприятий, которые осуществляют утилизацию. В средствах массовой информации неоднократно приводились примеры серьезных отравлений людей пищевыми продуктами, которые вместо уничтожения были похищены обслуживающим персоналом. К сожалению, при утилизации путем складирования или захоронения на неогражденных свалках контроль за уничтожением товаров полностью отсутствует. В результате опасная продукция может быть подобрана на свалках детьми, бездомными или малообеспеченными людьми. При этом нет гарантии, что все это не станет объектом уличной продажи. Последствия такой бесконтрольности не трудно предсказать — массовые отравления, вспышки эпидемиологических заболеваний. Органы, вынесшие постановление об изъятии товаров из реализации, должны осуществлять контроль за их использованием, утилизацией или уничтожением. Для предотвращения негативных последствий утилизации опасной продукции путем складирования или захоронения отходов необходимо применять механические, химические или технологические способы уничтожения ее, а также усилить контроль за соблюдением правил уничтожения органами Роспотребнадзора. Санитарный врач или по его поручению помощник присутствует только при уничтожении продукции, опасной для здоровья населения или окружающей среды. Кроме того, с разрешения санитарного врача при уничтожении может присутствовать представитель местной общественности (санитарный инспектор). Уничтожение производится за счет предприятия — владельца опасных товаров. Если уничтожение осуществляется силами и средствами владельца товаров, то приказом по предприятию создается специальная комиссия. При уничтожении опасной продукции в нее обязательно включают представителей органов Роспотребнадзора (санитарных врачей или их помощников). Об уничтожении составляется акт с указанием времени и места его составления; наименования организации — владельца и поставщика уничтожаемого товара; наименования и количество товара; фамилии, имени, отчества, должности членов комиссии; способа уничтожения (акт экспертизы или акт проверки). В течение трех-четырех суток акт должен быть представлен органу государственного контроля и надзора, принявшему решение об уничтожении партии продукции. При проведении государственного надзора или контроля за соблюдением обязательных требований стандартов этот порядок уничтожения опасной продукции и вторичной переработки условно пригодной продукции должен быть достаточно четко регламентирован правилами обращения с такой продукцией, начиная от определения градации качества до ее утилизации. Однако в случае проведения товарной экспертизы или сертификации, особенно добровольной, независимые эксперты дают лишь заключение о соответствии или несоответствии продукции. Вне пределов их компетенции — принятие решений об изъятии, уничтожении опасной продукции или направлении на переработку условно пригодной. В данном случае эксперты могут дать рекомендации, которые владелец некачественных товаров волен выполнять или не выполнять. В свою очередь эксперт может информировать об опасных товарах органы Роспотребнадзора, которые вправе осуществлять государственный контроль за утилизацией такой продукции. Если санитарно-эпидемиологические органы принимают решение о запрещении реализации или уничтожении недоброкачественной пищевой продукции, имеющей сертификат соответствия, они направляют это решение в орган по сертификации. Последний должен приостановить действие сертификата или аннулировать его. Сложность заключается в отсутствии правовой базы, обязывающей экспертные организации и органы государственного контроля своевременно информировать органы Роспотребнадзора о выявлении товарных партий или единичных экземпляров продукции. Поэтому в соответствующих правовых актах должны быть предусмотрен порядок информирования и организации прослеживаемости условно пригодной, а также опасной продукции, введена ответственность за сокрытие информации о такой продукции, нарушения условий ее сохранности и уничтожения. Лишь при проведении экологической экспертизы предусматривается ответственность за нарушение Федерального закона «Об экологической экспертизе» (СТ 30 34), в частности за реализацию объектов экологической экспертизы без положительного заключения экспертов. • Владельцы опасной продукции, нарушающие порядок ее уничтожения, должны знать, что в соответствии со ст. 31 указанного Федерального закона «лица, виновные в совершении нарушения законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе или в нарушении, повлекшем за собой тяжкие прямые или косвенные экологические или иные последствия, несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации» [5]. Вопросы для самопроверки

|