2 часть билеты. Экзаменационный билет 16 Хирургические патологии органов мочевыделительной системы классификация, методы диагностики, и оперативного лечения

Скачать 1.19 Mb. Скачать 1.19 Mb.

|

|

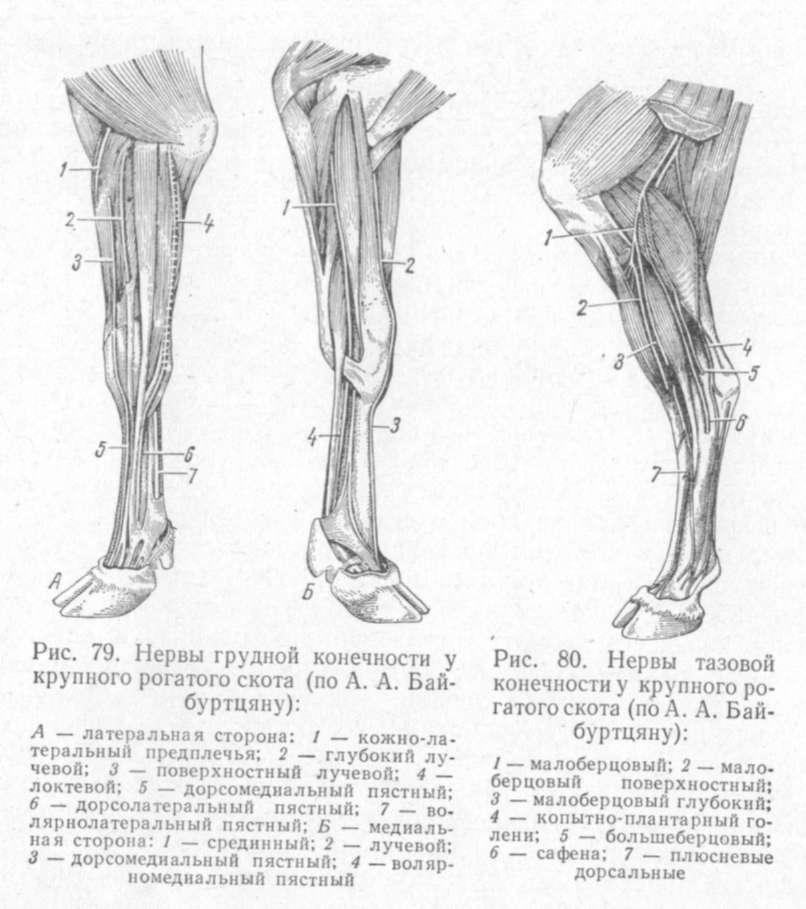

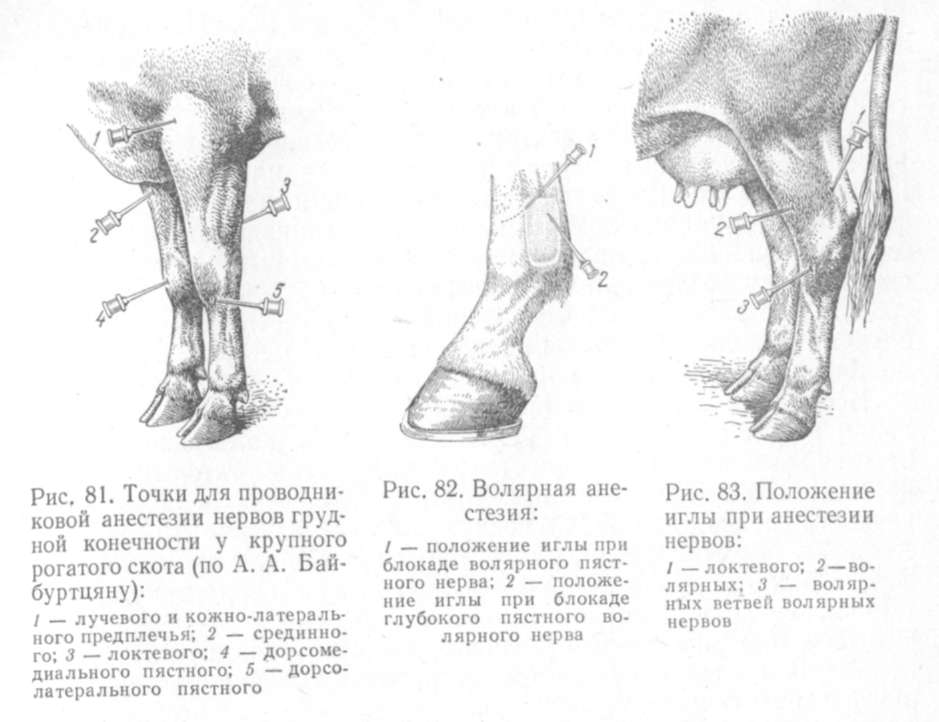

Исследование пассивными движениями. Это исследование заключается в сгибании и разгибании больной необремененной конечности, в ее абдукции и аддукции и ротационных (вращательных) движениях. С помощью пассивных движений выявляют степень болезненной реакции тканей при заболеваниях костно-суставного, связочного и сухожильно-мускульного аппаратов конечности, а также устанавливают ограниченное или ненормально увеличенное движение в суставах и других сегментах конечности. Кроме того, пассивными движениями могут быть обнаружены крепитация и шумы треска и трений при диафизарных и метафизарных переломах, серозно-фибринозных, фибринозных артритах и гемоартритах. При этом следует учитывать, что щелкание и треск в суставах иногда наблюдаются и при нормальном их движении, в частности в коленных и заплюсневых суставах, состоящих, как известно, из нескольких костных сегментов. Данные пассивных движений характеризуют патологические изменения, локализирующиеся главным образом в тканях, участвующих в анатомическом строении сустава и опорного аппарата конечности (кости, хрящи, сухожилия, связки, суставные оболочки, слизистые и сухожильные влагалища), которые выполняют пассивную функцию при движении животного. Для более полного суждения о расстройствах функции движения конечности и ее причинах необходимо также производить исследование активной группы тканей, т. е. мускулов, в особенности при локализации патологического очага в верхнем отделе конечности. Исследование методом проводниковой анестезии. В затруднительных случаях диагностики, когда другими методами исследования не удается установить локализацию болезненного процесса, обусловливающего хромоту, применяют проводниковую анестезию нервов конечности (рис. 79, 80), которая вызывает временное исчезновение болевых ощущений, а вместе с ним и временное прекращение хромоты. Хромота может остаться неизменной, если ее причиной являются анкилоз суставов, контрактура сухожилий и связок или паралич нервных стволов, иннервирующих мускулы области конечности. Проводниковая анестезия дает более точные диагностические результаты при применении ее в нижнем отделе конечности (пясть, плюсна) и несколько слабее в верхнем отделе конечности (голень, предплечье). На грудной конечности анестезии подвергают с диагностической целью: в верхнем отделе конечности - срединный нерв - nervus medianus, локтевой нерв - п. ulnaris; в нижнем отделе конечности - пястные, или волярные, нервы - п. volaris, а также ветви волярных нервов ниже путового сустава - rami volaris nervi volaris. Пункты инъекции раствора анестетика для анестезии указанных выше нервов и их ветвей показаны на рис. 81, 82, 83.  На тазовой конечности с той же целью анестезируют: в верхнем отделе конечности - большеберцовый нерв - п. tibialis, малоберцовый глубокий нерв - п. peroneus profundus; в нижнем отделе конечности - плюсневые, или подошвенные, нервы - п. plantaris. Пункты инъекции анестезирующего раствора с диагностической целью показаны на рис. 84, 85. При подозрениях на закрытый перелом кости (трещина), надрывы связок и сухожилий проводниковую анестезию применять не следует, так как в этих случаях при положительных результатах анестезии (обезболивание) может наступить полный перелом кости или полный разрыв сухожильно-связочного аппарата. После диагностических инъекций также следует избегать быстрых движений, резких и крутых поворотов и большой нагрузки лошади. Проводниковую анестезию с диагностической целью целесообразно начинать с инъекции раствора новокаина в нижнем отделе конечности, т. е. в области волярных (плантарных) нервов и их ветвей. При этом анестезирующий раствор вводят в область одного или двух парных нервов, иннервирующих ткани в очаге поражения. Раствор инъецируют периневрально (около нерва). Обычно для диагностических инъекций применяют 3%-ный или 4%-ный раствор новокаина в дозе 10... 15 мл, в зависимости от величины обезболиваемого нерва и уверенности в точном положении иглы. Большое количество инъецированного раствора, по мнению И. И. Магды, обеспечивает более обширную зону инфильтрации тканей и гарантирует блокаду находящегося в ней нерва даже при отклонении, правда незначительном, иглы от места расположения блокирующего нерва. С целью замедления всасывания раствора новокаина, удлинения срока и усиления его действия к раствору анестетика прибавляют 2...3 капли (на 100 мл) адреналина (1:1000). Для придания антисептических свойств анестезирующему раствору к нему прибавляют 0,1 % этакридина лактата, что особенно важно при инъекции жидкости вблизи инфицированного очага. Для инъекции раствора новокаина пользуются 10...20-граммовым шприцем «Рекорд» и тонкими инъекционными иглами 4...5, 9... 10 см длины.  Ректальное исследование.Исследование через прямую кишку применяется в качестве вспомогательного метода при диагностике заболеваний в области таза. Пальпацией тазовых костей можно установить переломы тела подвздошной, седалищной, лонных костей, расхождение подвздошно-крестцовых сочленений, позвонков, воспалительную припухлость, гематому на месте перелома; в запущенных случаях ректальным исследованием можно определить наличие или отсутствие костной мозоли (Ю. Н. Давыдов). Кроме того, этим же методом можно определить тромбоз брюшной аорты и ее крупных ветвей и тазовой артерии, а также локализацию абсцессов и опухолей в тазовой плоскости. В некоторых случаях ректальное исследование проводят с одновременным пассивным движением конечности или активным движением лошади. Перед исследованием ногти на руках коротко состригают, руки до локтя смазывают вазелиновым маслом. При введении руки в прямую кишку пальцы должны быть конусообразно сжаты. Руку исследователь должен вводить медленно и осторожно, сообразуя с периодами расслабления мускулов прямой кишки. В случаях заполнения прямой кишки каловыми массами их следует постепенно небольшими порциями удалить. Исследование методом применения горячих ванн. При заболевании костно-связочного и сухожильного аппаратов дистального отрезка конечности рекомендуется в качестве вспомогательного диагностического исследования применять на пораженную область конечности горячую (до 40 °С) водную ванну в течение 15...20 мин. Хромота, обусловленная заболеванием сухожильно-связочного аппарата или патологическими изменениями в периартикулярных тканях, после применения горячей ванны может временно прекратиться или значительно уменьшиться. Напротив, при закрытых переломах костей и остеоартрозах хромота после применения горячей ванны обычно усиливается. Рентгенологическое исследование. Метод рентгенодиагностики при заболевании костно-суставного аппарата конечности у животных имеет большое научное и практическое значение не только для уточнения или установления диагноза, но и для характеристики течения болезненного процесса, определения прогноза и назначения рационального лечения. Рентгенологическое исследование применяется при подозрениях на переломы костей, периоститы, оститы, остеомиелиты, при остеосклерозе, остеопорозе, остеонекрозе, при остеоартрозах, остеохондроматозах, периартритах, анкилозах и вывихах суставов, при окостенении хрящей, мускулов, сухожилий и связочного аппарата конечности, а также при внедрении в ткани инородных тел (осколков, гвоздей, проволоки и т. п.). Кроме того, с помощью аэротендовагинографии и аэроартрографии по методике В. А. Никанорова делают контрастный рентгеноснимок, позволяющий судить о дифференциальной диагностике при экссудативных артритах и тендовагинитах, а также при подкожных разрывах -суставной капсулы и сухожильного влагалища или слизистой сумки. При направлении больного животного для рентгенологического исследования лечащий врач указывает клинический диагноз и свои предположения в отношении локализации болезненного процесса.  Данные рентгенологического исследования обычно лечащим врачем сопоставляются с данными клинических исследований. При их расхождении следует учитывать, что иногда рентгенологически могут быть обнаружены хронические костные разращения в виде оссифицирующего периостита, экзостозов вдали от суставных сочленений и подвижных участков сухожилий, которые в большинстве случаев не обусловливают функциональных расстройств конечности. Кроме того, острые и подострые воспалительные изменения, локализующиеся в периартикулярных мягких тканях и сухожильно-связочном аппарате, рентгенологически не обнаруживаются. Все это должно быть учтено при постановке окончательного диагноза. Электродиагностическое исследование. Исследование с использованием электротока применяется при диагностике заболеваний нервно-мышечного аппарата, связанных с изменением его возбудимости. При неврогенных парезах и параличах периферических нервов и иннервируемых ими мускулов нервно-мышечная возбудимость животного на действие гальванического или фарадического тока бывает выражена слабо. Для сравнения вначале определяют степень нервно-мышечной возбудимости на одноименном здоровом участке. По полученным результатам судят о силе и характере изменений. Источником гальванического и фарадического тока служат специальные электроаппараты, применяемые в физиотерапевтической практике. При остром воспалении нервно-мышечного аппарата применение фарадического тока противопоказано. Лабораторно-диагностическое исследование.  Исследование лабораторными методами пунктата суставов, сухожильных влагалищ, слизистых сумок, абсцессов, лимфоэкстравазатов, гематом, раневого экссудата и крови при многих хирургических заболеваниях имеет большое дифференциально-диагностическое и прогностическое значение. Микроскопическим и бактериологическим исследованиями определяют качество экссудата, характер течения воспалительного процесса, ассоциацию микробов и их вирулентность. В ряде случаев, например при экссудативных артритах, бурситах, тендовагинитах и других подобных заболеваниях, путем простого осмотра аспирированного экссудата можно по внешнему виду последнего составить полное представление о характере течения воспалительного процесса в синовиальной или слизистой сумке сустава и т. д. Так, например, при травматическом синовите аспирируется серозный экссудат, при гемоартрозе - серозно-кровянистый, при гнойном артрите - слизисто-гнойный, при внутрисуставных переломах аспирируемый экссудат содержит примесь крови и капельки жира, а при серозном артрите экссудат бывает мутного цвета с хлопьями фибрина. Исследование лабораторными методами пунктата суставов, сухожильных влагалищ, слизистых сумок, абсцессов, лимфоэкстравазатов, гематом, раневого экссудата и крови при многих хирургических заболеваниях имеет большое дифференциально-диагностическое и прогностическое значение. Микроскопическим и бактериологическим исследованиями определяют качество экссудата, характер течения воспалительного процесса, ассоциацию микробов и их вирулентность. В ряде случаев, например при экссудативных артритах, бурситах, тендовагинитах и других подобных заболеваниях, путем простого осмотра аспирированного экссудата можно по внешнему виду последнего составить полное представление о характере течения воспалительного процесса в синовиальной или слизистой сумке сустава и т. д. Так, например, при травматическом синовите аспирируется серозный экссудат, при гемоартрозе - серозно-кровянистый, при гнойном артрите - слизисто-гнойный, при внутрисуставных переломах аспирируемый экссудат содержит примесь крови и капельки жира, а при серозном артрите экссудат бывает мутного цвета с хлопьями фибрина.Диагностические пункции суставов сухожильных влагалищ, слизистых сумок и других полостей нужно производить со строгим соблюдением всех правил асептики и антисептики. При гнойно-воспалительных хирургических заболеваниях, сопровождающихся лихорадочным состоянием организма животного, производят исследование крови, которое во многих случаях дает весьма ценные показатели относительно этиологии и диагностики болезней, а в ряде случаев обеспечивает контроль над течением болезни и терапией. Следовательно, для характеристики хирургического процесса рекомендуется наряду с клиническим исследованием животного проводить соответствующие лабораторные исследования. Классическая чума свиней: этиология, диагностика, профилактика и мероприятия по ее ликвидации. КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА (Pestis suum) -высококонтагиозное инфекционное заболевание свиней, характеризующееся при остром течении признаками септицемии и геморрагического диатеза. При подостром и хроническом течении в результате действия секундарной инфекции процесс осложняется крупозным воспалением легких и крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстого отдела кишечника. Этиология. Возбудитель заболевания РНК-содержащий вирус, отнесенный к группе тогавирусов. При электронномикроскопическом исследовании вирион имеет сферическую форму. Его диаметр - 40±3 нм. Вирион состоит из внутреннего стержня - рибонуклеопротеина (29±3 нм) и наружной оболочки (6 нм). Константа седиментации вируса составляет 108 S, плавучая плотность- 1,5-1,6 г/мл. Проходит через фильтры Беркефельда, Шамберлана, Кремера, Мандлера, Пуккаля и Зейтца, но задерживается ультрафильтром Бехольда. Вирус классической чумы считается сравнительно мало устойчивым к высоким температурам. Сыворотка крови, отобранная от больных чумой свиней, при температуре 37° С содержит активный вирус в течение 11 дней. Полная его инактивация при температуре 37°С наступает через 18-20 суток. Температура 45- 56,5° С убивает вирус в течение 48 ч, 60° С - в течение 10 и 78° С -в течение 1 ч. В моче инактивируется при температуре 65° С в течение 1 ч. Горячее копчение свинины не убивает вирус. Вирус, содержащийся в сыворотке крови больных свиней, хранившейся при температуре 2-4° С, не теряет своей активности в течение 4-6, а при температуре 6-8° С - в течение 3 мес. В свиных тушах он остается вирулентным после 2-6-месячного хранения в холодильнике при температуре -20-25° С. Вирус хорошо сохраняется в лиофилизированном состоянии. Его устойчивость в условиях гниения сравнительно незначительна. Вирус классической чумы чувствителен к эфиру, хлороформу и дезоксихолату, умеренно чувствителен к трипсину, магния хлорид не оказывает на него стабилизирующего действия. Лучшими дезинфицирующими средствами являются 2-процептный раствор гидроокиси натрия, хлорная известь 1 : 20 и 3-6-процентное крезоловое масло. Диагностика. Своевременная диагностика чумы может успешно осуществляться только с использованием комплекса клинических, патологоанатомических, эпизоотологических, биологических и лабораторных методов. Из клинических признаков болезни, которые играют существенную роль при постановке диагноза, следует иметь в виду высокую температурную реакцию, сильную депрессию, понижение или потерю аппетита, слабость зада. Однако их наличие позволяет поставить лишь предположительный диагноз, поскольку такие признаки могут встречаться и при других болезнях. Важным клиническим показателем при постановке диагноза на чуму является лейкопения. Необходимо учитывать, что снижение количества лейкоцитов при чуме свиней начинается с 4-5-го дня заболевания и достигает 5-3 тыс. в 1 м3 крови перед смертью животного. Если к чуме присоединяется сальмонеллезная инфекция, то лейкопении может не быть. Поскольку в крови поросят-сосунов иногда количество лейкоцитов ниже физиологической нормы, при постановке диагноза на чуму подсчет лейкоцитов следует производить у взрослых свиней или же у поросят с 2-месячного возраста и старше. Довольно постоянным клиническим показателем при чуме является наличие белка в моче у большого количества больных свиней наряду с высокой лихорадкой и другими признаками. Из патологоанатомических признаков болезни, которые необходимо прежде всего иметь в виду при постановке диагноза,- это явление ярко выраженного геморрагического диатеза. Большое значение при диагностике чумы имеют эпизоотологические данные. Массовый охват болезнью всех возрастных групп и пород свиней независимо от времени года, наличие большого числа животных с высокой температурой тела и исключительно большой летальностью являются характерными эпизоотологическими особенностями чумы. Они нередко изменяются, если болезнь появляется в стадах, вакцинированных против чумы, или же когда болезнь вызывается вирусом чумы низкой патогенности. При учете эпизоотологической ситуации необходимо всегда иметь в виду возможность атипического течения болезни. Для постановки биопробы требуются восприимчивые к чуме подсвинки иззаведомо благополучных по инфекционным заболеваниям хозяйств, а также условия полной изоляции, которые исключали бы возможность спонтанного инфицирования опытных животных. Заражение опытных свиней производится патологическим материалом от подозреваемых в заболевании чумой свиней (дефибринированная кровь, селезенка и лимфатические узлы), профильтрованным через фильтр Зейтца. Меры борьбы и профилактики. Мероприятия по предупреждению и ликвидации заболевания свиней чумой регламентированы инструкцией, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР. Для предотвращения заноса инфекции в благополучные хозяйства устанавливают жесткий контроль за комплектованием свиноферм поголовьем. Завозить свиней для комплектования можно только из хозяйств, благополучных по инфекционным болезням, с предварительным их карантинированием в течение 30 дней. Не допускается комплектование ферм свиньями из хозяйств, где для кормления используют пищевые и боенские отходы. Свинофермы, специализированные хозяйства и комплексы должны быть предприятиями закрытого типа с высокой ветеринарно-санитарной культурой. При использовании в откормочных хозяйствах для кормления свиней пищевых и боенских отходов последние подвергают надежному термическому обеззараживанию. Вакцинопрофилактику против чумы свиней проводят в таких случаях: если имеется непосредственная угроза заноса заболевания из неблагополучных хозяйств; при комплектовании хозяйств сборным поголовьем, а также при использовании в корм свиньям пищевых, боенских и кухонных отходов; в хозяйствах, расположенных вблизи мясоперерабатывающих предприятий, а также в непосредственной близоетти от границы с государствами, неблагополучными по чуме свиней; в зоне, где в течение последних трех лет отмечали случаи заболевания чумой диких свиней; в личных хозяйствах граждан тех населенных пунктов, на территории которых размещены свинофермы хозяйств, где свинопоголовье вакцинируется против чумы. При установлении диагноза на чуму решением райисполкома народных депутатов на хозяйство накладывается карантин, по условиям которого запрещаются вывоз и ввоз свиней, а также вывоз свинины и других продуктов вынужденного убоя животных, выезд любого вида транспорта из неблагополучного по чуме пункта, выход обслуживающего персонала без санитарной обработки верхней одежды и обуви, продажа на рынках в пределах карантинируемой и угрожаемой зон свиней, свиного мяса, сала и других продуктов убоя в сыром виде. Перегруппировку и убой свиней внутри хозяйства при необходимости осуществляют только с разрешения ветеринарного врача. При возникновении чумы в откормочных, подсобных и прикухонных хозяйствах все свинопоголовье подвергают убою с соблюдением ветеринарно-санитарных мер, предотвращающих рассеивание вируса. В неблагополучном по чуме хозяйстве и в угрожаемой зоне всех свиней npi вивают против чумы вакцииой в соответствии с наставлением по ее применении В дальнейшем в бывших неблагополучных по чуме пунктах вакцинацию свине проводят в течение двух лет. Если чума возникает среди свиней, принадлежащих обслуживающему пер соналу свиноферм, таких работников не допускают к работе до полной ликвидг ции болезни и снятия карантина с их хозяйства. Дезинфекцию при чуме проводят 2-3-процентным раствором гидроокис натрия или 10-процентной водной взвесью хлорной извести. Убой больных, подозреваемых в заболевании или в заражении чумой, осу ществляют на санитарной бойне мясокомбината. При отсутствии санбойни убо: проводят на общем конвейере мясокомбината в отдельную смену или на специ ально оборудованных убойных площадках с соблюдением необходимых ветеринаре но-санитарных правил. Свиней на мясокомбинат транспортируют специальным автомашинами с непроницаемыми кузовами в сопровождении ветеринарного ра ботника. В пути следования остановки такого транспорта, а также прирезки жи еотных запрещаются. При убое свиней, больных и подозреваемых в заболевании или в заражений чумой, шкуры с туш не снимают, а опаливают или ошпаривают. Мясо используй ют для промышленной переработки. Внутренние органы, кровь и конфискаты от таких животных (при их убое на убойных пунктах) уничтожают под контролем ветеринарного врача. После убоя свиней убойные пункты тщательно очищают и дезинфицируют. Трупы животных, павших от чумы, сжигают. Карантин с неблагополучного по чуме пункта снимают через 40 дней после последнего случая падежа или убоя больных животных, обезвреживания мяса полученного от их убоя, и при условии проведения всех ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных инструкцией. Свиней, имевших контакт с больными и подозрительными в заболевании или в заражении чумой, допускают для воспроизводства стада или откармливают на мясо только в данном хозяйстве. Вывоз таких свиней в другие хозяйства запрещается в течение 12 мес после сня-) тия карантина. |