Д. Белл. Грядущее Постиндустриальное Общество. Грядущее постиндустриальное

Скачать 5.69 Mb. Скачать 5.69 Mb.

|

|

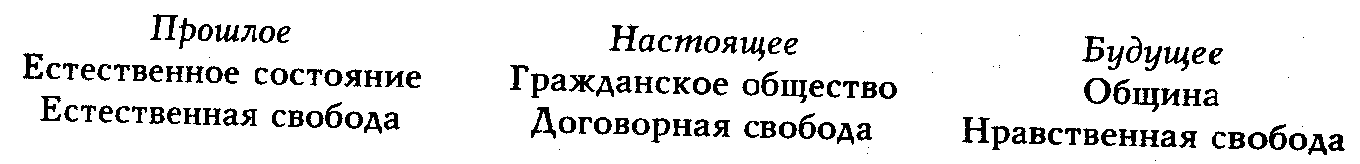

го процесса познания”. Образование — это утверждение принципа интеллектуального и художественного порядка посредством поиска взаимосвязей в дезорганизованном мире знаний65. II ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РАВЕНСТВА Проблемы образования, доходов и статуса попали в сферу социальной политики, ибо равенство всегда представляло собой одну из основных ценностей американской политической системы. Но никогда не существовало четкого представления о равенстве, и первая форма интерпретации этой идеи, восходящая к XVII веку, заметно отличалась от того расхожего мнения, которое сложилось к третьему десятилетию XIX столетия. Те, кто основал колонии — по крайней мере в Новой Англии, начиная с первых переселенцев, заключивших договора на борту судна “Мейфлауэр” [1620 год], — считали себя “сообществом достойных личностей, связанных священными узами”. Это было равенством, но в пуританском понимании равенства избранных. Строй мысли творцов американской Конституции определяла идея добродетели как избранности по способностям (а не по милости божьей). Странная смесь римских представлений о республиканском строе и локковских элементов мышления — поскольку и те и другие подчеркивали роль аграрных добродетелей и сельского труда — наполняла их язык. Центральной проблемой были независимость и те условия, при которых человек мог быть свободным. Но само обращение к языку Локка уже предполагало в неявной форме принятие идеи иерархичности -- иерархичности интеллекта. Поскольку на первое место выдвигалось мышление, то предполагалось, что некоторые люди “мыслят” лучше, чем остальные, они более способны, более интеллигентны, и, таким образом, образуют естественную аристократию. 65 Эти мысли я раскрыл в более широком историческом и философском ракурсе в книге: Bell D. The Reforming of General Education. N.Y., 1966 (см., в частности, главу 4 — “Необходимость реформы: некоторые философские предпосылки” и главу 6 — “Новая внутренняя логика”). Цитата содержится в: Bell D. The Reforming of General Education. N.Y., 1968. P. 151. Единственное исключение было представлено “вероисповеданием Джексона” (говоря словами М.Мейера). В нем мысль заменена на мнения и чувства, и настроения каждого человека рассматривались как равноценные чувствам остальных людей. Именно это и было поразительно отмечено А. де Токвилем. Начальные строки его “Демократии в Америке” гласят: “Ни одно новшество в Соединенных Штатах не поразило меня в течение моего пребывания больше, нежели равенство условий. Легко увидеть огромное влияние этого основополагающего факта на развитие всего общества. Он придает особую роль общественному мнению и особую силу законам, накладывает новые ограничения на тех, кто управляет, и прививает особенные привычки управляемым”. И, размышляя о значении этого нового принципа, А. де Токвидь заключает: “Поэтому постепенный прогресс равенства является чем-то неизбежным. Основные черты этого прогресса сводятся к следующему: он является универсальным и непрерывным, протекающим ежедневно вне пределов человеческого контроля, и каждое событие и каждый человек помогают его движению. Является ли обоснованным предположение о том, что этот процесс, осуществлявшийся в течение столь долгого времени, может быть остановлен одним поколением? Можно ли представить себе, чтобы демократия, которая разрушила феодальную систему и победила королей, пала бы перед средними классами и богатейшими сдоями? Остановится ли она сейчас, когда стала столь мощной, а ее противники — такими слабыми?”66. В Америке девятнадцатого века, однако, концепция равенства никогда не была точно определена. В своих общих утверждениях она сводилась к представлению о том, что каждый человек так же хорош, как и любой другой, и ни один человек не лучше прочих. На практике это означало, что никто не должен был стремиться стать аристократом и повелевать другими людьми. В этом смысле идея представляла собой ответную реакцию на сильно стратифицированное европейское общество, и посетители Америки в то время именно так ее и понимали. В позитивном плане равенство означало шанс вырваться вперед, который не зависел от происхождения человека, предполагало, что на этом пути не существует формальных барьеров или строго очерченных рамок. 66 Tocqueville A., de. Democracy in America. N.Y., 1966. P. 3, 5-6. Именно подобное сочетание качеств — отсутствие почтительности и акцент на личные достижения — и придало Америке девятнадцатого века ее революционную притягательность, такую сильную, что, когда туда приехали немцы, участвовавшие в революции 1848 года, включая даже членов марксова Социалистического рабочего клуба Криге и Видлиха, они отказались от европейского социализма и стали республиканцами. Сегодня на повестке дня стоит пересмотр понятия равенства. Принцип, который был средством изменения огромной социальной системы — принцип равенства возможностей, — в настоящее время, кажется, ведет к возникновению новой иерархии, и требование момента сводится к тому, что “справедливая система старшинства”, по выражению Дж.Локка, требует преодоления всех * видов неравенства, иди создания равенства результатов — в доходах, статусе и власти — для всех членов общества. Этот вопрос является основной проблемой ценностной ориентации постиндустриального общества. Принцип равенства возможностей проистекает из фундаментального положения классического либерализма о том, что человек — а не семья, община иди государство — является единственной ячейкой общества и что цель социального устройства состоит в том, чтобы обеспечить человеку свободу реализации его собственных целей —благодаря своему труду обретать собственность, путем обмена удовлетворять свои потребности, в соответствии с вертикальной мобильностью достигать положения, соответствующего его талантам. Предполагалось, что люди отличаются друг от друга — по своим естественным способностям, энергии, устремлениям и мотивации, в их представлениях о желаемом, — и социальные институты должны установить правила справедливого регулирования конкуренции и обмена, необходимые для воплощения этих различающихся желаний и способностей. Как принцип, равенство возможностей отрицает приоритет рождения, семейственности и покровительства, как и любого другого критерия определения общественного положения, кроме справедливой конкуренции, равно открытой талантам и амбициям. По определению Т.Парсонса, такое равенство утверждает универсализм над партикуляризмом, достижения над предписанием. Оно является идеалом, унаследованным непосредственно от эпохи Просвещения, как он сформулирован И.Кантом в виде принципа индивидуальных достоинств, доведенного до степени категорического императива. Социальная структура современного общества — в его буржуазной форме универсализма денег, в его романтической форме напора амбиций, в его интеллектуальной форме приоритета знаний — основывается на этом принципе. Традиционные общества (восемнадцатого века и более ранние) отдавали “почетный” приоритет земле, армии, церкви, и только права рождения иди наследования могли обеспечить доступ к этим институтам. Даже в тех случаях, когда номинально существовала мобильность — своды Красного и Черного уложений, — наборы в армию (как, например, в Англии вплоть до середины XIX столетия) были доступны только благодаря покупке соответствующих прав, а сан священника в церкви открывался через семейные связи. Наступление эпохи модернити означало выкорчевывание этого стратифицированного порядка с помощью принципа открытости, изменчивости и социальной мобильности. Капиталист и предприниматель заменили помещичью аристократию, правительственные чиновники получили власть над армией, интеллектуалы пришли на место священнослужителей. И, в принципе, все эти новые посты оказались открыты для одаренных людей. Таким образом произошла настоящая социальная революция: совершилась перемена в. базе статуса и власти, и возникла новая форма доступа к общественно значимым позициям и привилегиям. Постиндустриальное общество добавляет новый критерий к определениям базы и доступа: технические навыки становятся условием оперативной власти, а высшее образование — средством их получения. В итоге имеет место сдвиг в распределении власти, в результате которого в ключевых институтах общества определяющим фактором становится техническая компетентность: в промышленности семейный капитализм заменяется управленческим; в правительстве покровительство вытесняется государственной службой и бюрократизацией; в университетах монополия старых социальных элит, формировавшихся обычно из американцев англосаксонского происхождения и протестантского вероисповедания, окончивших старейшие университеты Новой Англии, нарушается другими этническими группами, особенно евреями. Все в большей степени представители новых профессий, особенно инженеры и экономисты, начинают играть решающую роль в принятии общественных решений. Постиндустриальное общество в этом разрезе статуса и власти является логическим продолжением меритократии; оно узаконивает новое социальное устройство, основывающееся, в принципе, на приоритете образованного таланта. В реальности меритократия представляет собой, таким образом, замену одного принципа стратификации другим; предписаний достижениями. В прошлом — и в этом проявлялся прогрессивный характер либерализма — этот новый принцип считался справедливым. Люди должны были оцениваться — и вознаграждаться — не в зависимости от происхождения иди родственных уз, а благодаря индивидуальным достоинствам. Сегодня этот принцип превращается в новый источник неравенства и социальной — если не сказать психологической — несправедливости. ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ МЕРИТОКРАТИИ Социологические и философские возражения против меритокра-тии носят противоречивый и перекрывающий друг друга характер. 1. Генетика и интеллект. Если предположить, что меритократия формируется исключительно на основе интеллекта, а сам интеллект зависит от унаследованных генетических различий, то оказывается, что человек попадает в привилегированное положение на основе генетической лотереи, и это является весьма произвольной основой для социальной справедливости. 2. Социальный класс. Никогда не может существовать чистой меритократии, ибо обладающие высоким статусом родители неизбежно будут пытаться передать детям свои позиции, либо используя свое влияние, либо просто в силу культурных преимуществ; таким образом, уже через одно поколение меритократия превратится в замкнутый привилегированный класс. 3. Роль случая. В Соединенных Штатах имеет место значительная социальная мобильность, но она меньше зависит от образования, способностей иди семейного происхождения, чем от нематериальных и случайных факторов, таких, как удача и компетентность, приобретаемые на конкретном рабочем месте. К.Дженкс и его соавторы, анализируя воздействие семьи и образования на социальную мобильность, заключают: “Бедность не является по преимуществу наследственной. Хотя дети, рожденные в бедности, имеют в среднем больше шансов остаться бедняками, в этой среде по-прежнему присутствуют значительные экономические отличия между поколениями. Между братьями, выросшими в одном доме, существует почти такое же экономическое неравенство, как и среди населения в целом... Существует также экономическое неравенство среди тех, кто получает высокие оценки на экзаменах, и оно не меньше среднего для всего общества. Выравнивание отметок по чтению не привело бы к уменьшению числа экономических “неудачников”... Наше исследование приводит к выводу, что многие широко распространенные объяснения причин экономического неравенства являются в значительной мере ошибочными. Мы не можем возложить ответственность за экономическое неравенство исключительно на генетические различия в способностях людей к абстрактному мышлению, поскольку среди людей с одинаковым уровнем интеллектуального коэффициента имущественное неравенство столь же распространено, как и среди населения в целом. Мы не можем считать, что экономическое неравенство является исключительно следствием того, что родители передают детям свои недостатки, поскольку среди людей, чьи родители имеют сходный экономический статус, неравенство присутствует почти в тех же размерах, как и среди населения в целом. Мы не можем относить экономическое неравенство на счет различий между шкодами, поскольку они, кажется, имеют очень незначительное воздействие на любые поддающиеся оценке качества людей, которые их посещали. Экономический успех, скорее всего, зависит от сочетания удачи и компетентности на своем рабочем месте, которые лишь весьма условно связаны с семейным происхождением, полученным образованием и экзаменационными оценками”67. Таким образом, существует некая ситуация неравенства, которая имеет оправдание на основе принципов достижений иди меритократии, но не порождается таковыми, и поэтому вознаграждения за мобильность иди, по крайней мере, степень их неравенства, не являются оправданными. 4. Принцип — иди иллюзия — того, что меритократия прививает обществу чувство конкуренции, наносящей ущерб тем, кто преуспевает, но еще более тем, кто терпит неудачи. Как пишет 67 Jencks С., et al. Inequality. N.Y., 1972. P. &. Дж.Карабел, “меритократия более конкурентна, нежели ярко ныраженное классовое общество, и эта безудержная конкуренция требует платы как от проигравших, чье самоуважение подрывается, так и от победителей, которые могут относиться более ханжески к своему элитарному статусу, чем иные традиционные правящие группировки. Помимо возросшей эффективности, весьма сомнительно, чтобы маниакально конкурентное неэгалитарное общество было большим шагом вперед по сравнению с обществом предписывающим, которое по крайней мере не побуждает свои беднейшие сдои замыкаться в их жизненных неудачах”68. 5. Принцип равенства возможностей,, даже полностью реализованный на основе таланта, лишь воссоздает неравенство в каждом новом поколении и становится, таким образом, консервативной социальной силой69. В своей наиболее вульгарной форме этот аргумент сводится к тому, что равенство возможностей является средством для отдельных групп (например, евреев) вывести “своих” в верхи общества и лишить опоздавших (например, чернокожих) справедливой доли благ. Именно этот аргумент применялся, например, в Нью-Йорке, где было выдвинуто обвинение, согласно которому евреи в свое время использовали системы оценки способностей для отсева католиков, которые традиционно воспитывались в условиях системы покровительства, при поступлении в колледжи, а в настоящее время такая система стада средством ди- 68 Karabel J. Perspectives on Open Admissions. P. 42. 169 Таково было сделанное более шестидесяти дет назад утверждение У.Х.Маллока, англичанина, скептически относившегося к демократии и, вероятно, наиболее способного консервативного мыслителя конца XIX века. В книге “Пределы чистой демократии” (1917) он утверждал, что цивилизация развивается только благодаря способностям немногих творческих личностей и что полное равенство означало бы конец экономического прогресса и культуры. Исходя из этого, У.Х.Малдок писал: “Требование равенства возможностей, хотя и имеет определенную революционную форму, является в реальности — и это заложено в самой его природе — симптомом умеренности иди скорее Ненамеренного консерватизма, от которого массы обычных людей не в состоянии, даже если бы они и захотели, отречься... Жажда равных возможностей — жажда иметь право возвыситься — является стремлением к занятию позиции или условий, которые не являются равными, но которые в противоположность им представляются лучшими по сравнению с любыми позициями или условиями, достигаемыми путем совместного приложения талантов всех [членов общества]” (цит. по кн.: Williams R. Culture and Society. L., 1958. P. 164-165). шения афроамериканцев высокого уровня образования. В своей чистой форме данный аргумент сводится к тому, что социальная справедливость должна означать равенство не в начале гонки, а в ее конце; равенство не возможностей, но результатов. Эта перемена в настроениях общественности — недоверие к меритократии — произошла в основном в течение последнего десятилетия. Администрации президентов Дж.Ф.Кеннеди и Л.Б.Джонсона в результате ответа как на революцию в гражданских правах, так и на стремление к высшему образованию как “пути к лучшим местам в обществе” превратили равенство в центральную проблему социальной политики. Но внимание, однако, было почти полностью обращено на расширение равенства возможностей, в основном в сфере школьного образования: через бесплатное обучение, программы дошкольного образования, переподготовку рабочей силы с целью повышения уровня квалификации, ингеграцию школьной системы, доставку детей из гетто в пригородные школы, свободный доступ к сфере образования и т.п. Было ясно, что дети чернокожих и бедняков с культурологической точки зрения находятся в ущемленном положении, которое необходимо устранить. Предполагалось, что упомянутые программы ре-шаг эту задачу. Для их оправдания президент Л.Б.Джонсон, провозглашая политику квотного набора учащихся, использовал образ скованного бегуна: “Вообразите себе забег на сто ярдов, в котором у одного из двух бегунов ноги опутаны оковами. Он едва покроет десять ярдов, в то время как другой бегун убежит на пятьдесят. В этот момент судьи решат, что соревнование проводится в неравных условиях. Каким образом они могут исправить ситуацию? Следует ли просто снять оковы и позволить соревнованию продолжаться? В этом случае можно сказать, что “принцип равных возможностей” наконец восторжествовал. Но один из бегунов по-прежнему находится на сорок ярдов впереди другого. Не быдо бы справедливее позволить ранее скованному бегуну преодолеть этот разрыв иди даже начать соревнование заново? Это и составляет содержание политики квот для обеспечения равенства”70. Перемены в настроениях, однако, начались с осознания того факта, что школьное образование имеет небольшое воздействие 70 Исполнительный указ президента за № 11246 (сентябрь 1965) (цит. по: Raab Е. Quotas by Any Other Name // Commentary. January, 1972. P. 41). на рост успехов иди на преодоление отчаянного отставания негритянских детей по сравнению с белыми. В 1966 году профессор Дж.Коулман из Университета Джонса Гопкинса во исполнение положения Закона 1964 года о гражданских правах провел обстоятельное исследование 4 тысяч школ и 600 тысяч учащихся. Управление образования, под эгидой которого проводилось это обследование, да и сам профессор Дж.Коулман ожидали обнаружить огромное неравенство в средствах, выделяемых на содержание школ для чернокожих и белых, и использовать этот результат для обоснования массированных федеральных расходов с целью выравнивания этого дисбаланса. Но доклад, озаглавленный “Равенство возможностей в системе образования”, признал, что между школами, в которых обучались дети чернокожих и белых, существовали лишь небольшие отличия по таким показателям, как размер учебных помещений, преподаваемые дисциплины, и другим критериям, которые могли быть количественно измерены. Исследование также обнаружило, что значительный разрыв между черными и белыми детьми наблюдался уже в первых классах и что, вопреки сходным условиям обучения, он расширялся к моменту окончания начальной школы. Единственной устойчивой переменной, хорошо объяснявшей различия внутри каждой расовой иди этнической группы, была степень образовательного уровня и экономического положения родителей. Профессор Дж.Коулман отмечал: “Во-первых, в рамках каждой расовой группы тесная корреляция образовательного и экономического уровня семьи и подученных оценок не уменьшалась в течение обучения в шкоде, и даже имела тенденцию к увеличению по сравнению с начальными классами. Во-вторых, большие вариации в достижениях учащихся отмечаются в пределах одной школы и меньшие — среди учеников разных школ. Вывод из этих результатов очевиден: различия в семейном положении объясняют большую часть различий в получаемых оценках, нежели различия в качестве школ”. Однако не было обнаружено переменной, которая хорошо объясняла бы различия между расовыми группами, включая даже измеряемые семейные характеристики, — и поэтому многие опять обратились к генетическим объяснениям. Выводы доклада Дж.Коулмана привели в смущение бюрократию и поначалу подучили небольшой резонанс. Опубликованный в июле 1966 года, доклад был лишь вскользь упомянут в “Нью-Йорк тайме” и некоторых еженедельных журналах. Но по мере того, как взрывной характер его результатов становился все более известен, он оказался в центре самой широкой дискуссии по вопросам социальной политики в истории американских социологических исследований и стад источником взаимных обвинений по таким вопросам, как принудительная интеграция, перевозки школьников и т.п.71 Большая часть споров относительно исследования Дж.Коулмана велась вокруг проблем интеграции: некоторые авторы, в том числе и сам автор доклада, интерпретировали его результаты частично как указание на необходимость [образования смешанных] шкод и слияния черных учащихся из беднейших сдоев с белыми учащимися из семей среднего класса для формирования более сильных и однородных групп ради повышения успеваемости; 71 Этот документ официально известен как “Equality of Educational Opportunity. Report of the Office of Education to the Congress and the President”. U.S. Printing Office. July 1966. Первое обсуждение доклада состоялось на страницах журнала “The Public Interest” (Summer 1966), где профессор Дж.Коулман обобщил результаты своего исследования в статье “Equal Schools or Equal Students”. По мере расширения дискуссии он рассмотрел вытекающие из доклада следствия в статье “Toward Open Schools” (Coleman J. Toward Open Schools // The Public Interest. Fall 1967), где выступил в пользу интеграции школ по следующим соображениям: “Результаты показывают, что ученики лучше успевают, когда обучаются в школах, где их одноклассники происходят из семей, в которых ценится сильная ориентация на получение образования. Можно утверждать, что образовательные возможности, обеспечиваемые одноклассниками ребенка, имеют более важное значение для его достижений, нежели потенциал преподавательского состава. Этот эффект с наибольшей силой обнаруживается среди учащихся, которые являются выходцами из семей, лишенных больших возможностей для получения образования. Например, среди негров он вдвое выше, чем среди белых”. Но, хотя положение семьи играет такую важную роль, Дж.Коулман предупреждает: “Задача повышения успеваемости учащихся младших классов не может быть полностью решена с помощью школьной интеграции, даже если она и будет осуществлена в полном объеме, а степень концентрации рас и классов в крупных городах говорит о том, что и это, вероятно, не будет скоро воплощено в жизнь” (Coleman J. Toward Open Schools. P. 21-22). Наиболее полное обсуждение доклада Дж.Коулмана произошло в рамках трехгодичного семинара в Гарвардском университете, организованного по инициативе Д.П.Мойнихена. Различные статьи, анализирующие доклад, и ответ профессора Дж.Коулмана его критикам собраны в книге: Mosteller F., Moynihan D.P. (Eds.) On Equality of Educational Opportunity. N.Y., 1972. поборники прав негров расценили доклад как основание для установления контроля афроамериканцев над шкодами для чернокожих детей, чтобы дать черному ребенку возможность “распоряжаться собственной судьбой”; некоторые же пришли к выводу, что дополнительное расходование фондов на школьное образование является пустой тратой денег, поскольку школы оказались неэффективным средством уменьшения разрыва в степени успеваемости представителей различных рас или социальных сдоев. Но в долгосрочном плане более важным аспектом доклада оказались не эти результаты, а тезис о необходимости пересмотра концепции равенства возможностей72. Директива Конгресса предписывала Дж.Коулману определить степень неравенства в ресурсах, направляемых на обучение черных и белых детей; при этом предполагалось, что социальная политика должна выровнять “затраты” на образовательный процесс. Но профессор Дж.Коудман взял в качестве критерия успеваемость, иди результат. В действительности он переформулировал равенство возможностей, перенеся акцент с равного доступа к одинаково хорошо оснащенным школам (затраты) на одинаковую успеваемость на стандартных экзаменах (результаты). Как он отметил в заголовке своей статьи в “Public Interest”, фокус должен сместиться с “равных шкод на равных учащихся”. Дж.Коудман утверждал, что общественные шкоды — или сам процесс образования — не были в американском обществе тем инструментом равенства, которым, как предполагалось, они должны были быть. Дети успевали лучше или хуже в зависимости от семейного и социально-классового происхождения, и именно на эти факторы следовало бы обратить главное внимание. Равенства нельзя достичь до тех пор, пока средняя общественная шкода в Гардеме не выпустит такого же числа отличников, как и шкода в Скарсдейде. Данный аргумент был развит К.Дженксом. Поскольку фокус внимания сосредоточивался на “равенстве учащихся”, то проблема не сводилась к различию между Гарлемом и Скарсдейдом. Вновь проанализировав данные Дж.Коулмана, К.Дженкс обна- 72 Я многое почерпнул из проницательного анализа книги Ф.Мостелдера и Д.П.Мойнихена, предпринятого Д.Равич, статья которой была опубликована в: Change. May 1972. ружил, что учащиеся, которые получали наивысшие отметки на экзаменах, “зачастую учились в тех же школах, где и наименее успевающие”, и этот вывод, по его мнению, был потенциально наиболее революционным откровением доклада. “В краткосрочном плане справедливо, что наиболее неотложным политическим вопросом является разрыв в степени успеваемости между Гарлемом и Скарсдейдом. Но в долгосрочном плане представляется, что первоочередная проблема сводится не к различию между Гарлемом и Скарсдейдом, а к разнице между лучшим и худшим классов как в Гарлеме, так и в Скарсдейле”. В качестве логического шага можно распространить этот вывод на различия детей из одной семьи. И, как отмечает К.Дженкс, на практике “между братьями, выросшими в одном доме, существует почти такое же экономическое неравенство, как и среди остального населения. Это означает, что неравенство вновь создается в каждом новом поколении, даже среди людей, которые начинают жизнь в практически одинаковых условиях”. Для К.Дженкса неравенство не является наследственным. Не существует единой переменной, удовлетворительно объясняющей, кто преуспевает в жизни и почему. Это зависит как от счастливой случайности, так и от действия многих других факторов. Это рассуждение было развито К.Дженксом в его книге “Неравенство”. Никто не может добиться равенства возможностей, но если даже оно было достигнуто, это не привело бы к заметному сокращению неравенства результатов. К.Дженкс совершенно прямолинейно заключает: “Вместо попыток уменьшения способности индивидов к получению конкурентных преимуществ по отношению друг к другу нам следует изменить правила игры с тем, чтобы уменьшить награды за успех и издержки неудач. Вместо того, чтобы сделать всех одинаково счастливыми или одинаково успевающими на работе, мы должны создать системы страхования, нейтрализующие воздействие случая, и системы распределения доходов, которые разорвут связь между профессиональными успехами и жизненными стандартами”73. Целью социаль- "Jencks С., et al. Inequality. N.Y., 1972. P. 8-9. Ключевой аргумент К.Дженкса, следует повторить, сводится к тому, что “экономический успех, кажется, зависит от сочетания случая и компетентности на рабочем месте, которые лишь относительно связаны с семейным происхождением, образованием иди результатами стандартных тестов”. И, как он заключает, “никто, кажется, не может точно сказать, что означает понятие "компетенция", включая работодателей, платящих за нее большие деньги; между тем она, очевидно, не является неизменной для разных видов работ. Это практически исключает разработку стратегии выравнивания подобной компетенции. Стратегию же выравнивания действия факторов случая еще труднее себе представить”. Поскольку факторы, способствующие жизненному успеху, по К.Дженксу, являются непостоянными по своей природе, не существует морального оправдания большому разрыву в уровне доходов и статуса, а поскольку нельзя уравнять случайности с тем, чтобы создать равные возможности, следует попробовать уравнять результаты. Хотя идеи К.Дженкса важны с точки зрения критики вульгарного марксистского представления о том, что наследование социально-классовых позиций является решающим фактором при определении социального положения ребенка — поскольку в США существует социальная мобильность, то около трети всех детей к концу жизненного пути занимают худшее положение по сравнению с их родителями, — тем не менее они опровергают расхожий американский миф о том, что каждый талантливый человек находит в жизни место, соответствующее его дарованиям; неспособность определить устойчивую систему факторов привела К.Дженкса к выделению “удачи” в качестве основной переменной. Но в его анализе “удача” выступает остаточным фактором, привлекательным потому, что остальные переменные не обнаруживают высокой степени корреляции. Сама по себе “удача” не может быть измерена в качестве позитивной переменной. Хотя, возможно, справедливо (как показывают результаты нескольких исследований), что существует низкая степень корреляции между карьерой, к которой готовит себя человек, и реальными результатами и что существует фактор “удачи” в нахождении рабочего места в зависимости от индивидуального таланта, фактом ной политики, таким образом, должно скорее явиться равенство результатов — достигаемое путем политики участия, — нежели равенство возможностей. Если равенство результатов является главной целью социальной политики — а оно также составляет основу популистских возражений против меритократии, — то это требует совершенно новой политической программы для индустриально развитых стран. Но никакое подобное политическое требование не будет иметь шансов на успех — если только оно не будет внедрено посредством грубой силы, — не имей оно корней в некоторой системе морально-нравственных ценностей, и поэтому концепция равенства результатов стала архимедовым рычагом для новой решительной попытки создать философское обоснование коммунального общества — концепции справедливости, понимаемой как честность. По самой природе человеческого сознания совокупность представлений о моральной справедливости является необходимым базисом любого социального порядка; для своего существования власть должна быть оправданной. В конечном счете именно моральные представления (концепция того, что является желательным) определяют ход истории, проявляющийся через человеческие устремления. Западное либеральное общество было “сконструировано” Дж.Локком, А.Смитом и И.Бентамом на утверждении индивидуальных свобод и права удовлетворения частных потребностей; таковы аксиомы, последствия которых находят свое воплощение в рынке, а позже — в демократической политической системе. Но эта доктрина переживает упадок, а политическая система нацелена на реализацию скорее не индивидуальных целей, а групповых и общинных потребностей. Социализм вот уже в течение столетия политически привлекателен не столько вследствие моралистического описания черт будущего общества, сколько по причине материальных лишений ущемленных классов, ненависти к буржуазному обществу со стороны многих интеллектуалов и эсхатологических видений “завершения” истории. Но нормативная этика всегда лишь подразумевалась; она никогда не была артикулирована и обоснована74. Требование “равен- остается, тем не менее, то, что для успешной работы, особенно предполагающей высокую профессионализацию, требуются одаренность и напряженный труд. Подчеркнув родь “удачи”, К.Дженкс попытался использовать принцип ру-детки для минимизации заработанного успеха. И вполне возможно, что гораздо большую роль в системе выбора профессий играет случай, нежели это согласны признать марксисты или поборники меритократии. Однако “общие наблюдения” (еще один "остаточный" принцип анализа) указывают на то, что —опять-таки по крайней мере на профессиональном уровне — интенсивная работа является необходимым условием успеха и что если примерное равенство возможностей позволяет одному человеку продвинуться дальше другого, он заработал это неравное — в категорях дохода, статуса и влияния — вознаграждение, которое сопровождает этот успех. Важный элемент справедливости — как я показываю в дальнейшем — реально сводится к тому, “насколько” неравны вознаграждения, по каким признакам они определяются и за что. 74 Классический марксизм всегда тщательно избегал задачи создания нормативной этики социализма. Например, К.Каутский в своей работе “Этика и материалистическое понимание истории” утверждал, что социализм является “необходимым” результатом человеческой эволюции, который не требует оправдания с моральной точки зрения. Несогласие с этим воззрением привело еще до первой мировой войны ряд философов-социалистов, особенно М.Адлера, к выдвижению неокантианского тезиса — наивысшего использования Разума в социалистическом миропорядке — как основы его желательности. Победа большевизма в 1917 году и распространение марксизма-ленинизма вновь утвердили значение эсхатологических представлений как основы социализма. ства результатов” есть форма социалистической этики (как равенство возможностей является разновидностью этики либеральной), и как моральная основа общества оно может преуспеть в завоевании симпатий человечества не с точки зрения материальных наград, но вследствие своей философской оправданности. Действия в сфере политики должны иметь философское обоснование, и попытки создать таковое сегодня весьма активны. III. РУССО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЩЕСЛАВИЕ Отправным пунктом вновь вспыхнувших дебатов о неравенстве — как и многого другого в современной политике — стал Ж.-Ж.Руссо. В своем “Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми” (“Втором трактате”) он пытался показать, что гражданское общество неизбежно порождает неравенство. Естественное состояние являлось для Ж.-Ж.Руссо психологической конструкцией, которая показывала, в каком состоянии будет пребывать человек вне общества. В природе и обществе существуют два вида зависимости. Как он писал в книге “ Эмиль, или О воспитании”, существует “зависимость от вещей, коренящаяся в самой природе, и зависимость от людей, порождаемая обществом. Первая, не заключая в себе ничего морального, не вредит свободе и не порождает пороков; вторая, не будучи упорядоченной, порождает все пороки; через нее-то именно и развращают друг друга и господин, и раб”75. Движение от природы к обществу представляет собой изменение в характере этой зависимости. Существуют, как считал Ж.-Ж.Руссо, и две формы неравенства: одна является естественной, или физической (ее определяют возраст, здоровье, сила); другая — моральная, иди подити- 75 Rousseo M. J.-J. Emile. P. 49 [перевод этой цитаты приводится по: Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. М., 1981. Т. 1. С. 85]. ческая, — основывается на обычае и устанавливается путем соглашения между людьми. По мере развития общества первая неизбежно порождает вторую: “Каждый начал присматриваться к другим и стремиться обратить внимание на себя самого, и некоторую цену приобрело общественное уважение. Тот, кто лучше всех пел или плясал, самый сильный, самый красивый, самый ловкий, самый красноречивый становился наиболее уважаемым, и это было первым шагом одновременно и к неравенству, и к пороку”76. Поскольку разум, красота, физическая сила, навыки, достоинства и таланты определяют статус и судьбу человека, то необходимо обладать всеми этими качествами, в противном случае личность деградирует: “...стало выгоднее притворяться не таким, каков ты есть на самом деле. Быть и казаться — это отныне две вещи совершенно различные, и следствием этого различия явились и внушающий почтение блеск, и прикрытая обманом хитрость, и все те пороки, что составляют их свиту... Наконец, ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных размеров своего состояния, не в силу действительной потребности, а для того, чтобы поставить себя выше других, внушают всем людям низкую склонность взаимно вредить друг другу, тайную зависть, тем более опасную, что, желая вернее нанести удар, она часто рядится в личину благожелательности...”. Тщеславие, таким образом, является одним из источников неравенства. Другой связан с материальным неравенством, коренящимся в собственности. Собственность сама по себе полезна и продуктивна. Труд дает человеку право на землю, а постоянное пользование ею переходит в собственность, и появляются “первые уставы правосудия”. При таком положении вещей “равенство могло бы сохраниться, если бы люди обладали одинаковыми дарованиями... но соответствие... было вскоре нарушено: самый сильный производил своим трудом больше, чем другие; самый искусный извлекал большие выгоды из своей работы; самый изобретательный находил способы сократить затраты труда...”. И таким образом один человек имел больше другого. “Так незаметно обнаруживает свое возрастающее значение естественное нера- 76. Masters R.D. (Ed.) The First and Second Discourses [of J.-J.Rousseau]. N.Y.i 1964. P. 101 [перевод этой цитаты приводится по: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.,1969, с. 77]. венство наряду со складывающимся неравенством, и различия между людьми, углубляясь в силу различия внешних обстоятельств, делаются более ощутимыми, более постоянными в своих проявлениях и начинают в той же мере влиять на судьбы отдельных лиц... Таким образом, самые могущественные или самые бедствующие обратили свою силу или свои нужды в своего рода право на чужое имущество, равносильное в их глазах праву собственности, и за уничтожением равенства последовали ужаснейшие смуты...”. Неравенства различного типа становятся формализованными, но “богатство, знатность или ранг, могущество или личные достоинства остаются главными различиями, на основании которых судят о месте человека в обществе”. Из этих четырех видов неравенства “личные качества являются причиною появления всех остальных, все эти виды, однако, сводятся в конце концов к богатству, ибо оно самым непосредственным образом определяет благосостояние, его легче всего передавать и поэтому с его помощью можно легко купить все остальное; наблюдение это дает возможность довольно точно судить о степени удаления народа от его изначального устройства и о том, далеко ли он ушел по пути к крайнему пределу разложения”. Таким образом, “из крайнего неравенства положений и состояний... появились сонмы предрассудков, равно противных разуму, счастью и добродетели”. Именно этого нельзя не замечать, рассматривая “забытые и затерянные пути, которые должны были привести человека из состояния естественного в состояние гражданское”77. Поскольку человек не может жить в естественном состоянии, проблема заключается в том, как уменьшить зависимость одного человека от другого, одновременно превращая его из примитивного существа в социализированную личность. Ответ Ж.-Ж.Руссо, конечно же, сводился к идее общественного договора, с помощью которого человек отвергает как природную, 77 Masters R.D. (Ed.) The First and Second Discourses... P. 149, 155-156, 157, 155, 174, 176, 178 [перевод этой цитаты приводится по: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 81—82, 93—96]. Ср.: комментарии Ж.-Ж.Руссо о богатстве с высказываниями К.Маркса о власти денег в “Экономическо-фидософских рукописях [1844 года]”: “Извращение и смешение всех человеческих и природных качеств, братание невозможностей, — эта божественная сила денег — кроется в сущности денег как отчужденной, отчуждающей и отчуждающейся родовой сущности человека. Они — отчужденная мощь человечества. То, чего я как человек не в состоянии сделать, т.е. чего не могут обеспечить все мои индивидуальные сущностные силы, то я могу сделать при помощи денег. Таким образом, деньги превращают каждую из этих сущностных сил в нечто такое, чем она сама по себе не является, т. е. в ее противоположность” (Marx К. Economic-Philosophical Manuscripts [of 1844]. Moscow, 1969. P. 139 [перевод этой цитаты приводится по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание. Т. 42. С. 149]). так и условную свободу для того, чтобы обрести свободу моральную. Индивид отрицает самого себя — свое тщеславие и стремление доминировать над другими, — становясь членом сообщества; само же оно выступает в роди “единого субъекта”, частью которого является каждый гражданин. “Эти статьи [общественного договора], если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины, ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех, а раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других”. Таким образом, ценой равенства является то, что “ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать”, у него нет больше индивидуальных прав, а его личность и его силы растворены в общей воле78. Равенство в обществе возможно только вследствие подавления индивидуального “я” в общине. Таким образом Ж.-Ж.Руссо прокладывает одну логическую линию в трактовке равенства79. 78 Rousseau J.J. The Social Contract. L., 1948. P. 109-110 [перевод этой цитаты приводится по: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 161 ]. В этом контексте можно рассматривать “Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми” и “Общественный договор” в качестве единой социальной космологии, которая содержит и Аркадию, и Утопию, основанные на прошлом, настоящем и будущем человечества:  79 Любые односторонние выводы, сделанные из трудов столь многогранного, сложного и противоречивого мыслителя, каким был Ж.-Ж.Руссо, являются заведомо неверными. Здесь представлено одно из прочтений его работ, то, которое давалось различными авторами после Великой французской революции. Оно изложено во многих работах и подтверждено историческим опытом. |