ворд. Документ Microsoft Word. Литература по теме Тема Основы системного анализа Вопрос Системный подход и системный анализ

Скачать 0.56 Mb. Скачать 0.56 Mb.

|

|

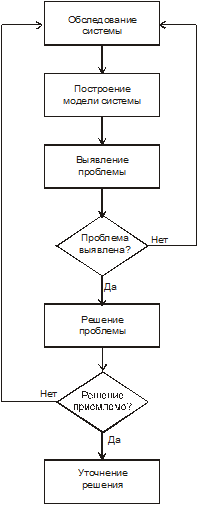

Тема 2. Основы системного анализа Цели изучения темы: · изучить основные концепции и принципы методологии системного анализа. Задачи изучения темы: · получить представление о системном подходе; · получить представление о системном анализе; · познакомиться с примером применения системного анализа. Успешно изучив тему, Вы: Получите представление о: · этапах прикладного системного анализа; · понятии жизненного цикла системы; · жизненном цикле информационной системы. Будете знать: · принципы, положенные в основу системного подхода; · что собой представляет прикладной системный анализ. Вопросы темы: 1. Системный подход и системный анализ. 2. Прикладной системный анализ. 3. Жизненный цикл информационных систем. Вопрос 1. Системный подход и системный анализ. Для различных систем, независимо от конкретной области, в которой существует система, можно наблюдать схожую картину в отношении структуры и функций. Общая теория систем основывается на предположении о том, что существуют универсальные принципы организации, справедливые для всех систем, физических, химических, биологических, психических и социальных. Механистический взгляд на мир стремится достичь универсальности путем сведения всего к материальным его составляющим. Системный подход, который объединяет аналитические и синтетические методы, напротив, стремится достичь универсальности, игнорируя отдельные элементы, образующие систему, и фокусируя внимание на ее абстрактной организации. Основу системного подхода образуют следующие принципы: · Целое есть нечто большее, чем сумма его частей. Поэтому задача исследования требует рассмотрения всей ситуации в целом и не может ограничиваться исследованиями совокупности частных аспектов. · Хотя каждая подсистема есть самостоятельное сущность, она является частью более универсальной сущности более высокого порядка. · Системы должны обладать в значительной своей части свойствами некоторой предсказуемости. · Главная цель системы выявляется на основе принципа, утверждающего, что для достижения главной цели может потребоваться отказ от достижения второстепенных (частных) целей. · Каждая система, живая или неживая, представляет собой информационную систему. Необходимо в каждом случае проводить анализ того, насколько подходящими являются символы, используемые для передачи информации. · Открытые системы и окружающая их среда тесно взаимосвязаны. · Для системы, характеризуемой большой степенью сложности, возможно, потребуется разбиение ее на подсистемы и анализ каждой из них с последующим воссоединением подсистем в единое целое. · Системам присуща некоторая совокупность целей, связанных между собой разными отношениями. · Систему можно представить как динамическую сеть взаимосвязанных элементов. Изменения, происходящие с одним из элементов, должны привести к изменениям всех остальных элементов. · Если подсистемы организованы в виде последовательностей, где выход одной служат входом для последующей, изменения, вносимые в процесс работы одной из подсистем, требует внесения изменений в другие подсистемы. · Системы стремятся к равновесному состоянию, определяемому действиями различных сил, действующих как внутри, так и вне системы. · Границы системы могут быть изменены по усмотрению лица, проводящего ее анализ. · Жизнеспособность системы обеспечивается степенью и неизменностью ее целенаправленности, которые поддерживаются обратной связью, и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям. Системный анализ можно определить как деятельность, направленную на изучение какого-либо процесса или выявление желаемой цели, а также на установление наиболее эффективного метода достижения этой цели. Под системным анализом можно понимать логически связанную совокупность теоретических и эмпирических положений из области математики, естественных наук и опыта разработки сложных систем, обеспечивающую повышение обоснованности решения конкретной проблемы. Значительное развитие этот подход получил с началом бурного развития средств вычислительной техники, по причине чего академик Н.Моисеев определял системный анализ как совокупность методов, основанных на использовании ЭВМ и ориентированных на исследование сложных систем – технических, экономических, экологических и т.д. Системный анализ применяет принципы и подходы теории систем для обеспечения поддержки процессов принятия решений, когда необходимо решать задачи идентификации, восстановления, оптимизации и управления системами (в типичном случае, организационно-техническими системами) с учетом наличия множества целей, ограничений и ресурсов. Его целью является определить возможные варианты действий, а также связанные с ними риски, издержки и потенциальные выгоды. Теория систем имеет тесную связь с кибернетикой, а также системной динамикой, моделирующей изменения в сети связанных переменных (например, в модели «мировой динамики» Дж.Форрестера). Можно выделить ряд характерных особенностей, присущих системному анализу, в частности: · Постановка задачи отличается высокой степенью неопределенности и не допускает однозначной формализации. · В системном анализе сочетаются количественные (формальные) методы с методами качественного анализа. · В системном анализе используются математический аппарат и аппарат теории систем. · Системный анализ концентрирует свое внимание на процессах целеобразования, используя для этого методику структуризации целей. · Системный анализ использует в качестве одного из основных методов уменьшения неопределенности (расчленение системы на подсистемы). Таким образом, системный анализ имеет универсальный и междисциплинарный характер. Системный анализ, проводимый в процессе создания информационной системы, включает задачи декомпозиции, анализа и синтеза. Декомпозиция (структуризация) рассматривается как составная часть анализа и означает представление системы в виде подсистем, состоящих из более мелких элементов. Анализ состоит в нахождении различного рода свойств системы или окружающей среды. Целью анализа может быть определение закона преобразования информации, задающего поведение системы. В этом случае необходимо провести агрегирование (композицию) системы в представление ее одним элементом. Синтез преследует цель построения системы в соответствии с выявленными на этапе анализа целями, законами функционирования и требованиями к качеству системы. Вопрос 2. Прикладной системный анализ. Прикладной системный анализ фокусирует свое внимание на применении методов, концепций и взаимосвязях между различными задачами и возможных инструментах их решения. Всякая задача может иметь множество решений, оптимальное решение определяется, с одной стороны, технической обоснованностью, и, с другой стороны, экономической обоснованностью (соотношением стоимость/эффективность). В прикладном системном анализе предпринимается попытка с самого начала абстрагироваться от рассмотрения технических деталей и осуществить на единой основе интеграцию технических и экономических решений. Примерами задач, которые появляются при создании новых систем и для решения которых целесообразно применять подход на основе системного анализа, могут быть: · выпуск на рынок нового продукта; · включение в состав производственных мощностей предприятия нового оборудования; · создание нового общественного движения; · внедрение новой технологии. При внесении изменений (улучшений) в существующие системы такими задачами могут быть: · увеличение объема производства какого-либо продукта; · повышение уровня лояльности пользователей продукции (услуг) компании; · расширение сектора компании на рынке; · снижение себестоимости продукта. Происходящие изменения в окружающей среде (внешних условиях, влияющих на показатели функционирования системы) будут вызывать: · изменения рынков (что отразится на поставщиках, потребителях, рабочей силе, транспортных услугах и т.д.); · изменения в нормативной и правовой среде и соответствующих институтов. Глобальные задачи, требующие решения на уровне международного сотрудничества, рассматриваются Международным институтом системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA), образованного в 1972 году. В число таких задач входят задачи изменения климата и энергетических запасов, обеспеченности населения Земли продовольствием и водой, борьба с бедностью и справедливое распределение ресурсов. По сути дела, само существование некоторой системы предопределяет наличие каких-либо связанных с нею задач – желание улучшить работу системы является вполне естественным для любого владельца или руководителя. Логическая последовательность действий, выполняемых в процессе системного анализа, может быть схематично показана на рис. 1.  Рис. 1. Этапы прикладного системного анализа На первом этапе необходимо на основе достигнутых соглашений между лицами, осуществляющими системный анализ, провести сбор информации об изучаемом объекте. Соглашения должны относиться к применяемым терминам, показателям, характеризующим процесс функционирования системы и ее эффективность. На втором этапе полученные знания о системе выражаются в виде модели. Представление в виде модели может иметь разные формы (вербальная, графическая и т.д.). В большинстве случаев используется математическая модель системы, не имеющая физической реализация, а представляющая собой абстрактное описание структуры изучаемой системы и ее поведения. В практике прикладного системного анализа математические модели строятся чаще всего на основе исторических сведений о работе системы (сезонных объемах продаж авиабилетов в разрезе пунктов вылета и прилета, величине доходов различных групп населения по прошлым периодам в разрезе регионов), знаний законов или закономерностей (физических или экономических) функционирования системы (степень износа шин автомобиля в зависимости от величины пробега). Вид модели может быть одним из классифицирующих признаков системы. На третьем этапе осуществляется корректная математическая постановка задачи. Основными методологическими подходами, применяемыми на этом этапе, являются декомпозиция (представление целого в виде систематизированной совокупности частей) и агрегирование (объединение нескольких объектов в один). Простым примером декомпозиции может служить представление отдельной технологической операции в виде совокупности нескольких (отпуск товара со склада может состоять из доставки его с места хранения, выписки накладной, внесение в отпускную ведомость и т.д.). Обратный прием может служить примером агрегирования. На основе построенной модели требуется определить входные и выходные параметры, критерий принятия решений, множество альтернатив. Решение проблемы (четвертый этап) состоит в нахождении нужной совокупности значений параметров, удовлетворяющих заданному критерию. Для этого необходимо определить набор основных причин, влияющих на значение критерия, и вид этого влияния. На последнем этапе проводится проверка того, насколько найденное решение отвечает требованиям его практической реализуемости и насколько полученный эффект будет устойчивым с течением времени работы системы. Более подробно аспекты, упоминавшиеся в данном вопросе (построение формальной модели системы, классификация систем по видам моделей, возможные типы постановки задач и возможные подходы к их решению и т.д.) рассмотрены далее. Вопрос 3. Жизненный цикл информационных систем. В отличие от рассмотренного понятия системного анализа как научной парадигмы под системным анализом в различных областях человеческой деятельности может пониматься процесс, имеющий соответствующую специфику. Так, в области обработки информации системным анализом называют этап жизненного цикла автоматизированных систем, основной целью которого является выяснение того, что система должна делать, чтобы способствовать достижению конечной цели внедряющей её организации и удовлетворить требованиям конечных пользователей. Далее на этапе системного проектирования полученные спецификации преобразуются в иерархии схем и описаний, которые определяют необходимые средства обработки в виде технических устройств, информационных массивов, компьютерных программ и других. Система, как и любой объект или субъект материального мира, существует в течение некоторого отрезка времени, который проходит с момента возникновения потребности в системе до снижения эффективности функционирования и ее ликвидации. Этот отрезок времени принято называть жизненным циклом. В течение этого времени система проходит ряд более или менее четко различаемых этапов. По этой причине под жизненным циклом часто понимают просто последовательность этапов. Эта концепция помогает в создании генерального плана реализации системного проекта, поскольку это позволяет выявить и учесть все существенные процессы и подпроцессы, которые протекают в системе. Жизненный цикл разработки системы есть сочетание различных видов деятельности. В частности, для автоматизированных систем можно выделить следующие этапы их жизненного цикла. Обследование системы. На этом этапе необходимо дать ответ на вопросы о том, что, с одной стороны, представляет собой ныне существующая система, и, с другой стороны, каким требованиям должна отвечать система, которую необходимо создать и внедрить. Для этого на практике обычно сначала проводится предварительное обследование с целью изолировать систему и определить область охвата, вслед за чем проводится более детализированный и углубленный анализ. Задачей его является выявление ограничений и проблем, относящихся к действующей системе, и обобщенных пользовательских требований к усовершенствованной системе (как функциональных, так и технических). По завершении обследования системные аналитики готовят предложения для пользователей по развитию (созданию) системы. Технико-экономическое обоснование. На основе результата, полученного на этапе предварительного анализа, проводится технико-экономическое обоснование предлагаемой системы. Это предполагает проверку работоспособности системы, соответствие пользовательским требованиям, эффективность использования ресурсов и экономическую эффективность. С особой тщательностью на этом этапе рассматриваются экономические и финансовые вопросы. Системный анализ. Если решение о создании новой или модернизации старой системы принято, то начинается этап системного анализа. На нем осуществляется детальное изучение деловой среды и существующей системы, на основе чего формулируются подробные спецификации новой системы. Системный анализ состоит в изучении отдельных процессов и операций (действий, работ), выполняемых внутри существующей деловой среды (окружения) как средствами действующей системы, так не относящимися к ней, а также в выявлении связей и взаимозависимостей между элементами внутри системы и между элементами системы и элементами окружения. Для этого проводится сбор и систематизации сведений относительно информационных потоков (документообороте), принимаемых решениях, организационной структуре, участниках и деловых правилах протекающих процессов. Сбор информации ведется с использованием различных средств и инструментов, включающих проведение интервью с пользователями, составление анкет, наблюдение за работой системы, изучение нормативных и рабочих документов. Системный анализ относится к весьма ответственной и важной части всего жизненного цикла, что обусловлено как сложностью и неопределенностью задачи на этой стадии, так и масштабностью последствий принимаемых здесь решений. Несмотря на отсутствие общепринятой методологии проведения системного анализа на сегодняшний день разработаны различные подходы, позволяющие упорядочить и систематизировать этот процесс, а также стандартизовать представление его результатов. Это, в свою очередь, дает возможность автоматизировать выполнение отдельных задач системного анализа, улучшить качество и эффективность взаимодействия между системными аналитиками и другими участниками жизненного цикла. Из получивших наибольшее распространение методологий и стандартов следует отметить методологию SADT (IDEF), язык UML, а также методологии, основанные на концепции потока работ. Во всех этих методологиях в той или иной степени присутствуют основные черты рассмотренного ранее системного подхода. Проектирование системы. Этап системного проектирования является обычно наиболее продолжительным и объемным. Обычно сначала разрабатывается общий проект системы, на основе которого делаются все технические и экономические оценки. После принятия решения о принципиальной реализуемости проекта осуществляется дальнейшая детальная его разработка, на которой определяются аппаратно-программная платформа, структура и правила пользовательских и других системных интерфейсов, программная логика, структуры данных. На этом этапе используется всевозможный методический инструментарий в виде блок-схем, блок-диаграмм, таблиц-решений, моделей данных и другие. Разработка. Задачей разработки является преобразование разработанного проекта в аппаратурные компоненты или программный код. Кодирование (разработка программного кода) выполняется с использованием одного из языков программирования, выбор которого был сделан на предыдущем этапе. Тестирование. До начала внедрения системы необходимо выявить и устранить имеющиеся в ней ошибки. Это осуществляется на этапе тестирования. В зависимости от вида системы и принятых в организации стандартов применяется разные виды тестирования (модульное, экстремальное, системное), после чего, как правило, осуществляется тест приемки на реальных данных. Внедрение. На этапе внедрения разработанные компоненты системы устанавливаются на объекте внедрения (рабочих местах). В зависимости от принятой стратегии (кусочная, хаотичная, полная, по участкам) процесс внедрения осуществляется в соответствии с установленным планом. Сопровождение. Работа по сопровождению состоит в устранении системных ошибок, не выявленных на предшествующих этапах, а также внесению изменений, вызванных изменениями во внешней среде. Существуют также и стандарты жизненного цикла программного обеспечения, которые могут существенно отличаться от описанной последовательности. Различные методологии и стандарты, применяемые в области информационных технологий, могут по разному определять этапы и состав задач каждого этапа, а также предусматривать свою логику следования этих этапов и определять их результаты. Выводы: 1. Методологической основой теории систем и системного анализа является системный подход, объединяющий аналитические и синтетические методы. Абстрагируясь от деталей, системный подход направляет основное свое внимание на организацию всей системы в целом. 2. Системный подход базируется на совокупности принципов, которые формулируются на основе системных терминов. 3. Под системным анализомможно понимать как совокупность теоретических и эмпирических положений из области математики, естественных наук и опыта разработки сложных систем, так и деятельность, направленную на изучение какого-либо процесса или выявление желаемой цели и установление эффективного метода достижения этой цели. Таким образом, это понятие может относиться как к научной дисциплине, так и к виду практической деятельности. В последнем случае часто применяется термин прикладной системный анализ. 4. Отрезок времени, на протяжении которого существует система, принято называть ее жизненным циклом, состав и последовательность этапов которого зависит от характера изучаемой или проектируемой системы. В частности, для информационных систем этапы можно стандартизовать, что позволяет повысить качество результата проектирования и сократить затраты на его получение. Вопросы для самопроверки: 1. Какие методы объединяет системный подход? 2. Какие принципы лежат в основе системного подхода? 3. Как можно определить системный анализ? 4. Какие характерные особенности присущи системному анализу? 5. Решение каких основных задач включает системный анализ? 6. В чем состоит суть задачи декомпозиции? 7. В чем состоит суть задачи анализа? 8. В чем состоит суть задачи синтеза? 9. Как можно охарактеризовать прикладной системный анализ? 10. Назовите примеры задач, решаемых при создании новых систем на основе прикладного системного анализа. 11. Назовите примеры задач, решаемых при внесении изменений в существующие системы на основе прикладного системного анализа. 12. Назовите основные глобальные задачи, решаемые на основе прикладного системного анализа. 13. Какие действия образуют логическую последовательность действий, осуществляемых в процессе системного анализа? 14. Какие источники сведений используются в типичном случае для построения математических моделей в процессе системного анализа? 15. Какие основные методологические подходы применяются для формализации постановки задачи? 16. Что называется жизненным циклом системы? 17. Какие этапы образуют жизненный цикл информационной системы? 18. В чем состоит задача этапа системного анализа жизненного цикла информационной системы? 19. Какие методы и инструменты применяются для проведения системного анализа при создании информационной системы? 20. Какие методологии могут применяться для проведения системного анализа при создании информационной системы? Литература по теме: Основная литература: 1. Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – М.: Юрайт, 2015. – 616с. 2. Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 272с. Дополнительная литература: 1. Анфилатов В. С., Емельянов В. С., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: учебное пособие / (под ред. Емельянова А.А.) – М.: Финансы и статистика, 2009. – 368с. 2. Прокимнов Н.Н. Теория информационных процессов и систем. Интернет-курс. – Сайт МФПУ «Синергия». 3. Международный институт системного анализа. Официальный сайт. http://www.iiasa.ac.at/ |