Лучевая анатомия суставов

Скачать 3.5 Mb. Скачать 3.5 Mb.

|

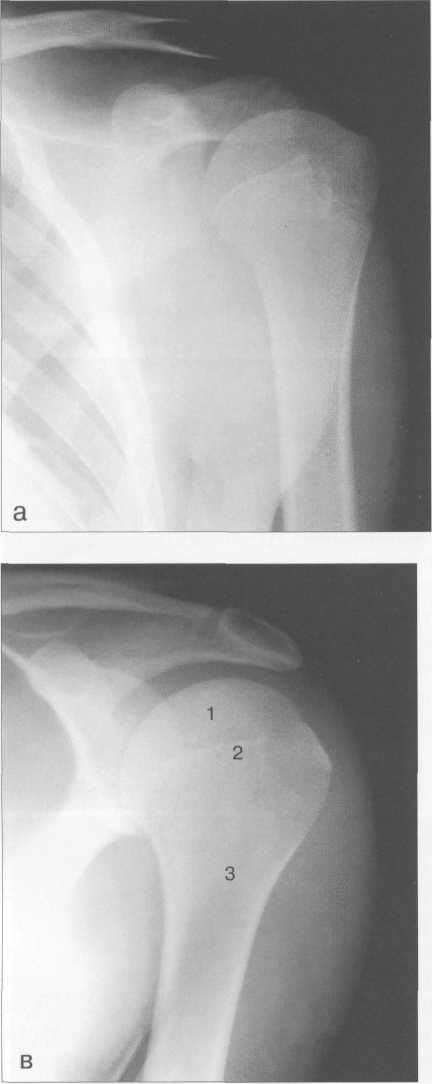

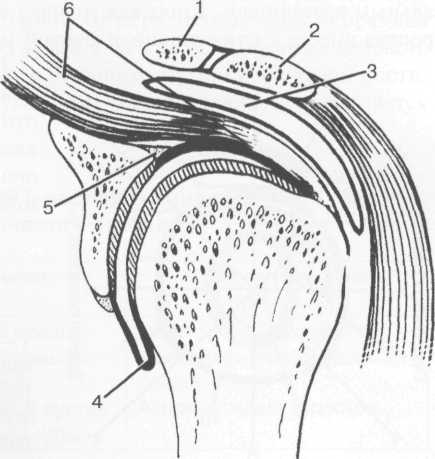

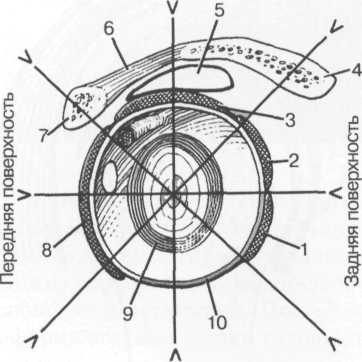

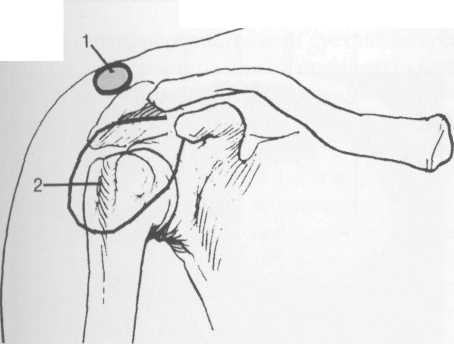

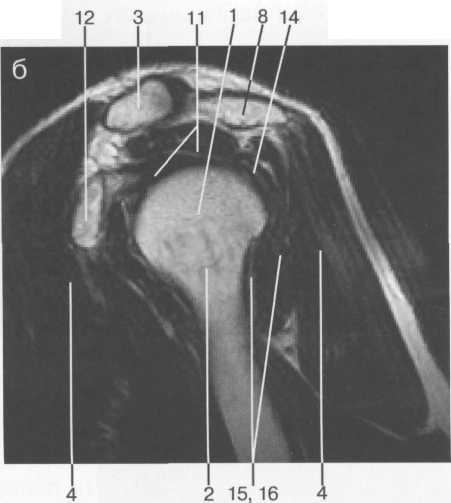

Глава 19  Рис. 19.15. Рентгенограммы плечевого сустава. а — 13 лет. Прослеживается зона роста плечевой кости. 6—15 лет. Полная оссификация ядра эпифиза головки плечевой кости, в — взрослый: 1 — головка плечевой кости; 2 — анатомическая шейка плечевой кости; 3 — хирургическая шейка плечевой кости. имеет неправильную форму и неравномерную ширину (рис. 19.14). Достоверное определение соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка возможно в отношении двух возрастных сроков — 1 года и 4 лет. Показателем такого соответствия у детей 1 года является наличие ядра окостенения головки плечевой кости, у детей 4 лет — наличие центров оссификации грудинного конца ключицы. В 5—8 лет происходит практически полное окостенение головки плечевой кости, грудинного конца ключицы и краев суставной ямки лопатки. Вначале происходит быстрое увеличение размеров переднемедиального ядра окостенения, затем заднелатерального ядра. Головка плечевой кости представлена двумя (иногда одним) неравномерными по величине ядрами окостенения, окруженными четкими замыкающими пластинками. После завершения окостенения головки плечевой кости, размеры и форма костных частей головки плечевой кости соответствуют размерам ее хрящевой мо- 357 дели. Окостенение краев суставной ямки лопатки начинается в возрасте 4,5—5 лет и также происходит из множественных центров оссификации, которые сливаются между собой примерно к 6-7 годам. На рентгенограмме грудино-ключичного сочленения прослеживается ядро окостенения грудинного конца ключицы. У детей 4,5—5 лет у латерального контура суставной ямки могут быть видны небольшие отдельные центры оссификации ее краев. У детей 7—8 лет критерии оценки правильности анатомических соотношений плечевого сустава такие же, как у взрослых, а именно — проецирование нижнемедиального отдела головки плечевой кости выше нижнего края суставной ямки лопатки. Таким образом, показателем соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка у детей 4 лет является наличие центров окостенения краев суставной ямки лопатки, у детей 6—7 лет — оссифицированность большей части головки плечевой кости и грудинного конца ключицы, у детей 7,5—8 лет — полная оссификация хрящевой модели головки плечевой кости, включая оба ее бугорка. 9-14 лет — период окостенения апофизов костей. Центры оссификации появляются в период с 11 до 13 лет с интервалами в несколько месяцев в такой последовательности: апофиз клювовидного отростка, нижний угол тела лопатки, конец акромиального отростка. Параллельно с окостенением апофизов заканчивается оссификация тела лопатки и акромиального конца ключицы (рис. 19.15 а, б). В течение заключительного этапа формирования данного отдела костно-суставной системы (15-17 лет) происходит синостозирование ядра окостенения грудинного конца ключицы, апофизов лопатки и проксимальной метаэпифизарной ростковой зоны плечевой кости (рис. 19.15,6, в). Нормальная анатомия плечевого сустава Плечевой сустав формируют головка плечевой кости, суставная впадина лопатки и прикрепляющиеся к ним сухожилия мышц, капсула сустава, связки. Акромиальный отросток лопатки и акромиальный конец ключицы образуют акромиально-ключичное сочленение. Головка плечевой кости значительно больше соответствующей ей суставной впадины: суставная впадина лишь на '/, покрывает головку плечевой кости. Площадь суставной поверхности впадины увеличивается за счет наличия фиброзного хрящевого кольца (суставной губы) (рис. 19.16). Суставная капсула укреплена тремя суставно-плечевыми связками: lig. glenohumerale (верхней, Рис. 19.16. Анатомия плечевого сустава. 1 — ключица; 2 — акромиальный отросток лопатки; 3 — подакромиальная сумка; 4 — аксиллярный карман суставной полости; 5 — край суставной губы; 6 — надост-ная мышца и ее сухожилие.  358  Рис. 19.17. Связки плечевого сустава. 1 — акромиальный отросток лопатки; 2 — lig. acromio-clavicularae; 3 — lig. coracoclavicularae; 4 — lig. cora-coacromiale; 5 — сухожилие m. biceps; 6 — плечевая кость; 7 — лопатка; 8 — капсула сустава; 9 — lig. coracohumeri; 10 — клювовидный отросток лопатки. средней и нижней). Выше и ниже средней суставно-плечевой связки расположены два выпячивания суставной капсулы — верхний и нижний подлопаточные вывороты (recesseus subscapularis) (рис. 19.17). Фиброзный слой капсулы подкрепляется вплетающимися в него сухожилиями четырех мышц — так называемая ротаторная манжетка (рис. 19.18). В ротаторную манжетку входят следующие структуры: спереди — сухожилие подлопаточной мышцы (m. subscapularis), сверху — сухожилие надост-ной мышцы (m. supraspinatus), сзади — сухожилия подостной и малой круглой мышцы (т. infraspinatus). Недавно, частично с помощью МРТ, было выявлено, что надостная мышца состоит из двух частей. Нижняя поверхность акромиального отростка лопатки, клювовидно-акромиальная связка и ключично-акромиальный сустав формируют надостный выход, или клювовидно-акро-миальную арку. Проксимальный отдел длинной головки двуглавой мышцы (m. biceps) имеет сложное прикрепление. Местами прикрепления являются верхний суставной бугорок и верхние отделы суставной губы. Фиброзные волокна также натянуты к заднему и переднему отделам суставной губы и суставной капсулы. Сухожилие загибается кпереди, проходит через полость плечевого сустава, ложится в межбугорковую борозду плечевой кости, где оно окружено синовиальным влагалищем. Короткая головка двуглавой мышцы берет начало от клювовидного отростка вместе с клювовидно-плечевой мышцей. Субакромиально-субдельтовидная сумка (b. subacro-miale) (рис. 19.19) располагается более поверхностно по отношению к ротаторной манжетке, под акромиально-ключичным суставом и дельтовидной мышцей. В норме она не сообщается с плечевым суставом. Она является самой большой сумкой и состоит из субакромиального и Рис. 19.18. «Ротаторная» манжетка плечевого сустава. 1 — сухожилие малой круглой мышцы; 2 — сухожилие m. infraspinatus; 3 — сухожилие т. supraspinatus; 4 — акромиальный от-росток лопатки; 5 — субакромиальная сумка; 6 — lig. coraco-acromiale; 7 — клювовидный отросток; 8 — сухожилие m. subscapularis; 9 — суставная губа; 10 — фиброзная капсула.  359   Рис. 19.19. Суставные синовиальные сумки плечевого сустава. I — bursa supraacromiale; 2 — субакромиально-субдельтовидная сумка (b. subacromiale); 3 — bursa coraco-claviculare; 4 — bursa subcoracoidea; 5 — bursa subscapularis. субдельтовидного отделов, разделенных вырезкой. В 10% случаев субакромиально-субдельтовидная сумка под клювовидным отростком сообщается с подклювовидной сумкой. Внутрисуставной диск акромиально-ключичного сустава имеет клиновидную форму и расположен в верхней части суставной капсулы. МРТ-анатомоя плечевого сустава МР-плоскости сканирования, рекомендованные для визуализации мягкотканных структур плечевого сустава, представлены в табл. 19.4. МР плечевого сустава в аксиальной плоскости. Надостная мышца (m. supraspinatus), которая располагается под углом в 40° к корональной плоскости, хорошо видна на аксиальных срезах. Центрально расположенные сухожилия берут волокна от переднего и заднего брюшка мышцы и характеризуются эксцентричным ходом под углом в 50° среди мышечных волокон. Оба мышечных брюшка и сухожилие прикрепляются к большому бугорку плечевой кости. Кроме того, более чем в 80% случаев центральное сухожилие мышцы также прикрепляется Рекомендуемые плоскости МРТ-исследования мягкотканных структур плечевого сустава Таблица 1 9.4

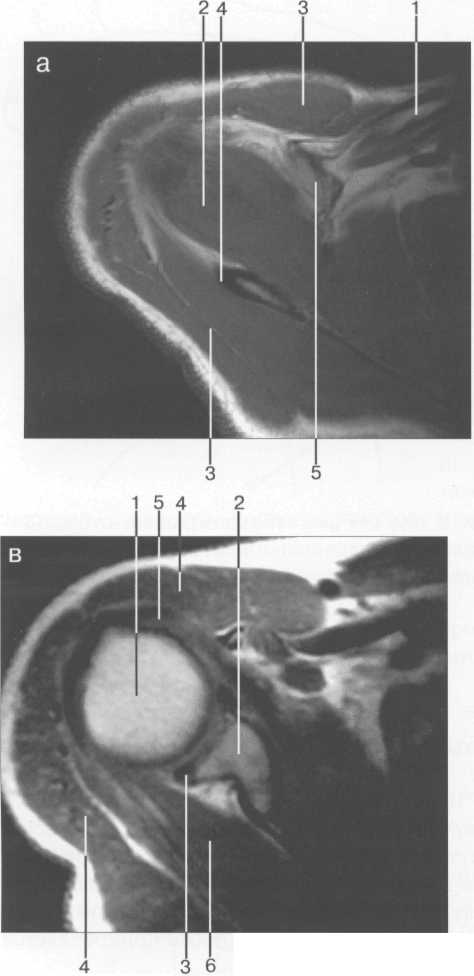

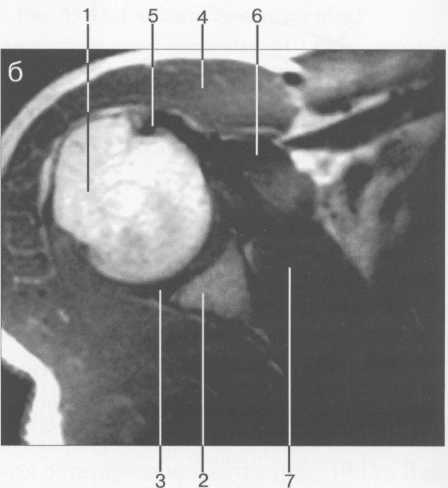

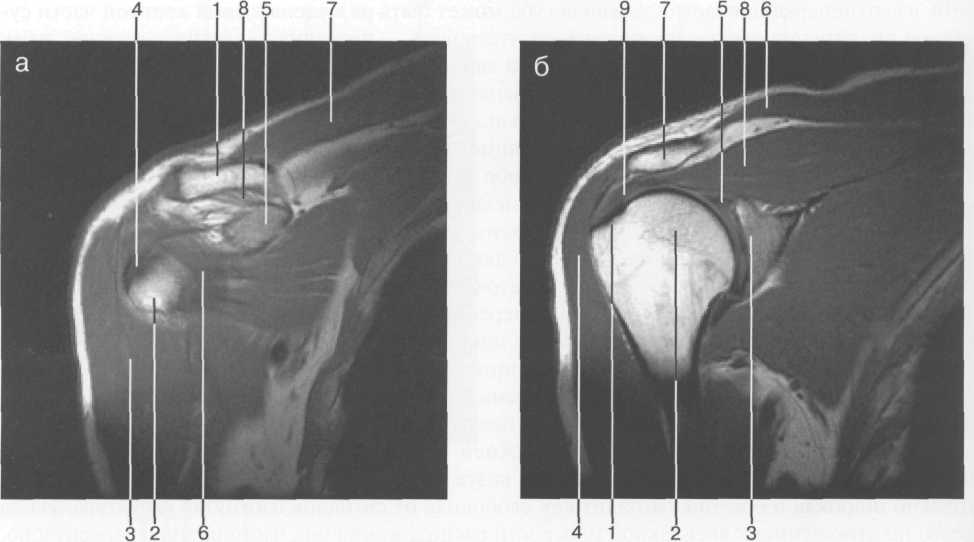

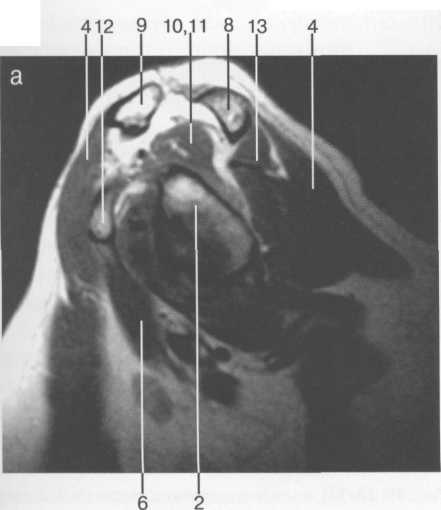

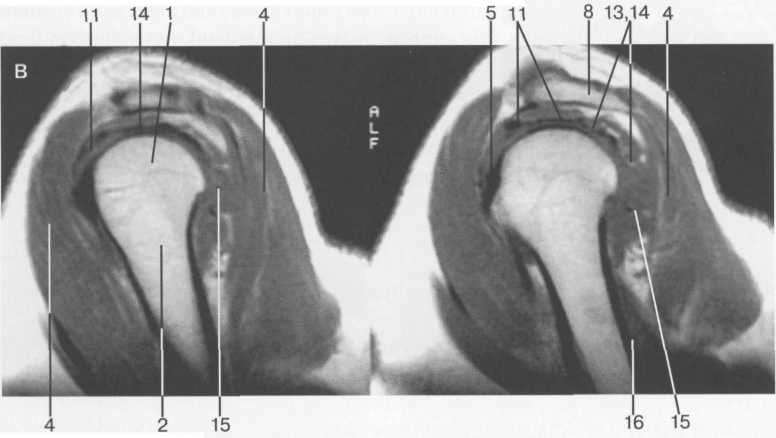

Глава 19   Рис. 19.20. MPT плечевого сустава в аксиальной плоскости. а: 1 — ключица; 2 — m. supraspinatus (надостная мышца); 3 — m. deltoideus (дельтовидная мышца); 4 — m. infraspinatus (подостная мышца); 5 — processus coracoideus лопатки, б: 1 — головка плечевой кости; 2 — суставная впадина; 3 — суставная губа; 4 — дельтовидная мышца (m. deltoideus); 5 — сухожилие двуглавой мышцы (сухожилие т. biceps); 6 — т. согасо-brachialis; 7 — т. subscapularis. в: 1 — головка плечевой кости; 2 — суставная впадина; 3 — край суставной губы; 4 — m. deltoideus; 5 — сухожилие двуглавой мышцы (сухожилие т. biceps); 6 — т. infraspinatus. к малому бугорку. Для визуализации надостной мышцы используются косая корональная и сагиттальная плоскости. В аксиальной плоскости передние и задние отделы суставной губы выглядят структурами с низкой интенсивностью сигнала (рис. 19.20). Они покрывают, как шапочки, поверхностный слой суставной впадины, имеющий высокую интенсивность сигнала, так как он представлен гиалиновым хрящом. Суставная губа может иметь ряд вариантов строения и в норме примерно в 8% случаев может не дифференцироваться. На форму переднего отдела суставной губы влияют ее морфологические особенности. Спереди и сзади суставная губа имеет преимущественно треугольную форму, однако встречаются и другие варианты: так, 361 в 10% в верхнепередней части суставная губа может быть разделена ямкой костной части суставной впадины или может полностью отсутствовать — частичная аплазия суставной губы. При артроскопии или при МРТ любой такой вариант нормы может быть принят за повреждение. Зоны фокального или линейного повышения интенсивности сигнала в суставной губе иногда наблюдаются у пациентов, не предъявляющих жалоб и не имевших травм в анамнезе. Это объясняют либо физическими феноменами угла ориентации плоскости суставной губы к главному вектору магнитного поля, либо остаточной васкуляризацией суставной губы. Аналогичный эффект возможен при визуализации мениска коленного сустава. Такие случаи не должны расцениваться как повреждение. Капсула сустава обычно хорошо видна на аксиальных томограммах. Прикрепление переднего отдела капсулы к суставной губе достаточно разнообразно, и можно выделить три его типа. Суставной карман между лопаткой и передним отделом капсулы иногда принимают за повреждение капсулы. Более проксимальное прикрепление капсулы к шейке плечевой кости расценивается как фактор, предрасполагающий к передним подвывихам головки плечевой кости. Передний отдел капсулы укреплен тремя lig. glenohumerale. Они натянуты косо от переднего края суставной впадины до головки плечевой кости. Между связками существует два отверстия для сообщения верхней и нижней сумок плечевого сустава. Верхняя lig. glenohumerale небольшая, тонкая и не всегда визуализируется при МРТ. Средняя связка относительно широкая и обычно выглядит как свободная от сигналов изогнутая структура. Из-за косого по отношению к аксиальной плоскости расположения она часто видна фрагментарно. Подробно описан вариант сочетания утолщенной, хорошо дифференцируемой средней lig. glenohumerale с уменьшенным или отсутствующим передневерхним отделом суставной губы. Этот вариант известен как комплекс Буфорда. Нижняя lig. glenohumerale состоит из переднего и заднего пучков, которые формируют подмышечный карман плечевого сустава. Все три lig. glenohumerale представляют утолщение переднего отдела капсулы. Они обычно начинаются от передней части суставного края, включая суставную губу, и хорошо видны, когда капсула несколько смещена внутрисуставной жидкостью или при МР-артрографии. Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы, так же как и его синовиальное влагалище, лучше визуализируется на аксиальных изображениях. Сухожилие проходит через плечевой сустав и через борозду сухожилия двуглавой мышцы, представляющую собой костную выемку на передней поверхности плечевой кости. В борозде сухожилие окружено сухожильным (синовиальным) влагалищем, сообщающимся с полостью сустава. Кпереди борозда покрыта поперечной связкой. Сухожилие визуализируется как округлая, свободная от сигналов структура, располагающаяся в межбугорковой борозде. Даже у здоровых людей оно может быть окружено небольшим количеством жидкости. МРТ плечевого сустава в косой корональной плоскости. Эта плоскость успешно используется для выявления места прикрепления надостной мышцы к большому бугорку. Фиброзная ткань сухожилий обычно видна как структура с низкой ИС во всех импульсных последовательностях. Патологические изменения обычно характеризуются повышением интенсивности сигнала. Вместе с тем этот феномен в 80% наблюдается в месте прикрепления сухожилия надостной мышцы у здоровых людей, при отсутствии данных о травматических или дегенеративных изменениях ротаторой манжетки; он особенно заметен на Т1-ВИ и изображениях, взвешенных по протонной плотности, при отсутствии повышения ИС на Т2-ВИ. Повышение сигнала может быть фокальным или линейным по конфигурации, располагаться в верхней, средней или нижней части сухожилия, внутри него. В ряде случаев описанная картина является ранним проявлением миксоидного (слизистого) перерождения, обусловленного обеднением кровоснабжения зоны (так называемая критическая зона). Эти изменения не яв- 362  Рис. 19.21. MPT плечевого сустава в косой корональной плоскости. а: 1 — ключица; 2 — малый бугорок плечевой кости; 3 — m. deltoideus (дельтовидная мышца); 4 — сухожилие длинной головки m. biceps brachii; 5 — processus coracoideus лопатки; 6 — m. subscapularis; 7 — m. tra-pesius; 8 — lig. coracoclavicularae. 6: 1 — большой бугорок плечевой кости; 2 — головка плечевой кости; 3 — суставная впадина; 4 — m. deltoideus; 5 — суставная губа; 6 — m. trapesius; 7 — acromion (акромиальный отросток) лопатки; 8 — m. supra-spinatus; 9 — сухожилие т. supraspinatus. ляются возрастными стигмами. Их можно увидеть и у не предъявляющих жалоб людей молодого возраста. В других случаях они связаны с включением жировой или соединительной ткани между волокнами сухожилия и частичным объемным действием, оказываемым соседними мышечными волокнами. В настоящее время считают, что в большинстве случаев этот феномен обусловлен эффектом, связанным с ориентацией сухожилия к главному вектору магнитного поля. Известно, что неоднородные по структуре ткани (анизотропные ткани), такие как гиалиновый хрящ или коллагеновые волокна, изменяют свое время релаксации, если их продольные микроволокна расположены под определенным углом по отношению к магнитному полю. Этот угол был получен экспериментально, он составляет 55° и известен как «магический угол». Аналогичным образом объясняют патологические изменения сигнала, возникающие в других сухожилиях и хрящах, интактных с точки зрения патологоанатома. Другой важной структурой, оцениваемой на косых корональных срезах, является субакро-миально-субдельтовидная сумка. Сама сумка не видна, но она окружена внесуставной жировой клетчаткой, и в 70% случаев распознается при МРТ. Утолщение слоя этого жира вокруг субакромиально-субдельтовидной сумки прямо пропорционально связано с возрастом пациента и массой его тела, и обратно — с физической активностью и мышечной массой. Он визуализируется как полоска высокой ИС на Т1-ВИ. Смещение и исчезновение полоски жира и 363    |