Лучевая анатомия суставов

Скачать 3.5 Mb. Скачать 3.5 Mb.

|

|

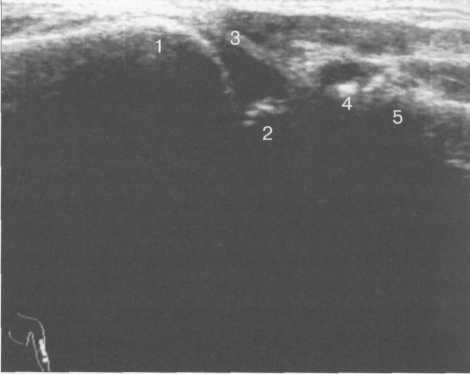

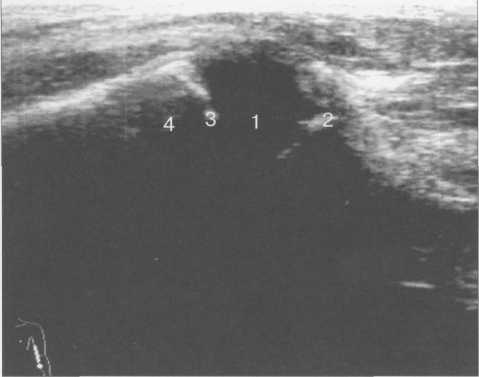

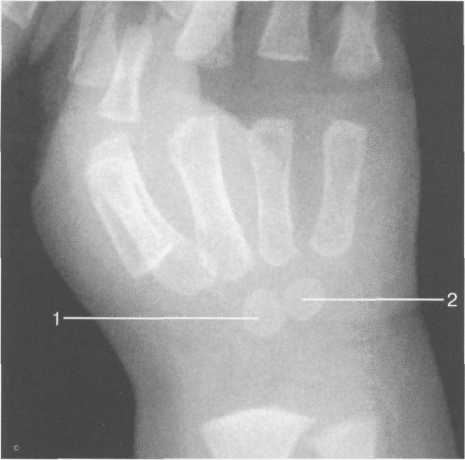

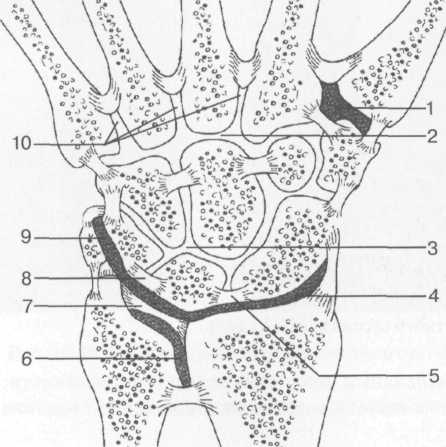

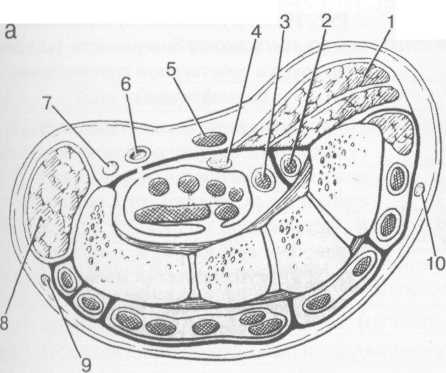

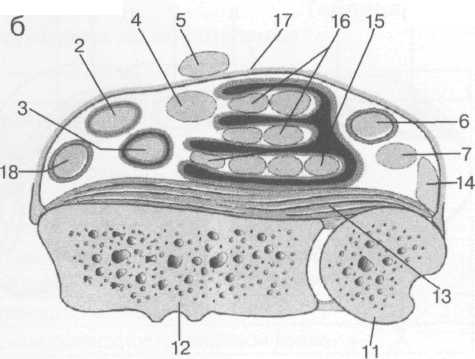

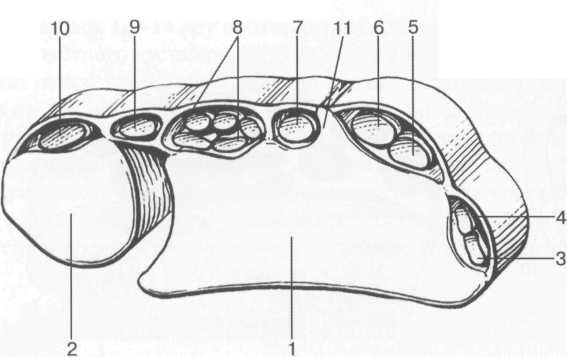

Рис. 19.39. УЗИ локтевого сустава (11—12 лет), латеральный доступ коронально. 1 — ядро апофиза латерального надмыщелка; 2 — латеральный мыщелок плеча; 3 — головка лучевой кости; 4 — лучевая коллатеральная связка; 5 — зона роста между апофизом и латеральным надмыщел-ком.  Рис. 19.40. УЗИ локтевого сустава (7 лет), задний доступ сканирования. 1 — плечевая кость, задняя поверхность; 2 — ядро мыщелка плечевой кости; 3 — капсула сустава и локтевая ямка; 4 — эпифиз (головка) лучевой кости; 5 — метадиафиз лучевой кости (задняя поверхность). 378 Рис. 19.41. УЗИ локтевого сустава (5 лет), медиальный доступ. 1 — областьэпифизарного хряща (неоссифициро-ванные ядра блока); 2 — локтевая кость; 3 — зона роста мыщелка плечевой кости; 4 — метадиафиз плечевой кости. — ширина суставной щели локтевого сустава в задней и боковой проекции равна 3 мм; - наличие на уровне дистального метаэпи-физа плечевой кости участка жировой клетчатки, расположенного по передней поверхности, свидетельствует об отсутствии выпота в полости локтевого сустава.  РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТН0Г0 СУСТАВА И КИСТИ Анатомическое строение костей, образующих лучезапястный сустав и скелет кисти, относительно простое. Суставная впадина лучезапястного сустава образована запястной поверхностью дистального эпифиза лучевой кости и треугольным хрящом (диском), прикрепляющимся к шиловидному отростку локтевой кости. Суставная головка этого сустава образована комплексом костей проксимального ряда запястья. Дистальный эпифиз лучевой кости относительно плоский, у лучевого его края находится шиловидный отросток. Фронтальный размер эпифиза значительно больше сагиттального. На локтевой поверхности дистального метаэпифиза лучевой кости имеется слабовогнутая цилиндрическая поверхность для сочленения с головкой локтевой кости (суставная впадина дистального лучелоктевого сустава). Головка локтевой кости имеет округлую форму, с локтевой стороны ее находится шиловидный отросток. В проксимальном ряду костей запястья расположены 4 кости, из которых в состав лучезапястного сустава входят ладьевидная, полулунная и трехгранная. Проксимальные поверхности всех трех костей выпуклые, дистальные у первых двух — вогнутые. Продольная ось ладьевидной кости отклонена от фронтальной плоскости в тыльном направлении под углом примерно 30°, продольная ось полулунной кости совпадает с сагиттальной плоскостью. На тыльной поверхности ладьевидной кости имеется отчетливо выраженная бугристость. Вогнутые дистальные поверхности костей проксимального ряда запястья в совокупности образуют суставную впадину межзапястного сустава. Головка этого сустава представлена комплексом выпуклых проксимальных поверхностей крючковидной, центральной костей, кости-трапеции и трапециевидной костей запястья. Пястные кости и фаланги пальцев имеют строение трубчатых костей. Суставные поверхности проксимальных эпифизов этих костей умеренно вогнутые. Запястно-пястные суставы плоские, с незначительным объемом движений, пястно-фаланго-вые и межфаланговые суставы являются разновидностью блоковидных с преобладающей подвижностью в сагиттальной плоскости (кроме суставов I пальца). Рентгенологические критерии анатомо-топографических соотношений На рентгенограмме в ладонной проекции оцениваются: в лучезапястном суставе — равномерная высота рентгенологической суставной щели между суставными поверхностями эпифиза лучевой кости с одной стороны и ладьевидной и полулунной костей запястья — с другой, а также расположение центра суставной поверхности полулунной кости на уровне дис-тального лучелоктевого сочленения. В дистальном лучелоктевом суставе — расположение на одном уровне смежных краев проксимальных поверхностей лучевой и локтевой костей и равномерная ширина рентгеновской суставной щели. В межзапястном суставе — равномерная ширина рентгеновской суставной щели и расположение середины суставной поверхности центральной кости запястья на уровне промежутка между полулунной и ладьевидной костями. В пястно-фаланговых и межфаланговых суставах — также равномерная ширина рентгеновской суставной щели и, кроме того (при условии правильной укладки при рентгенографии), расположение на одном уровне центров сочленяющихся суставных поверхностей. На рентгенограмме в боковой проекции критерием правильности анатомических соотношений в лучезапястном суставе служит равномерность высоты дугообразной рентгеновской суставной щели, а также совпадение расположения центров суставных поверхностей эпифиза лучевой и полулунной костей запястья (при условии выполнения рентгенографии в среднем положении кисти). В суставе между центральной и полулунной костями о правильности анатомических соотношений свидетельствует также равномерность ширины рентгеновской суставной щели и совпадение суставных поверхностей сочленяющихся костей. Этапы оссификации костей кисти и лучезапястного сустава В процессе энхондрального костеобразования этого отдела костно-суставной системы могут быть выделены три периода: — первый период — до появления первых центров оссификации анатомических образований, имеющих к моменту рождения хрящевое строение; — второй период, продолжительностью в 12 лет— период окостенения эпифизов трубчатых костей предплечья и кисти и костей запястья; — третий — завершающий — период синостозирования метаэпифизарных ростковых зон. Возраст до 4 месяцев. Дистальные метаэпифизы костей предплечья и кости кисти сохраняют степень оссифицированности, достигнутую к концу внутриутробного развития. Хрящевое строение в этот период имеют эпифизы коротких трубчатых костей кисти и костей предплечья, а также все кости запястья. С 4 месяцев до 2 лет (рис. 19.42). Появляются центры оссификации двух костей запястья — головчатой и крючковидной — и ядро окостенения дистального эпифиза лучевой кости. Возрастной срок начала окостенения костей запяс- Рис. 19.42. Рентгенограмма лучезапястного сустава (6 мес). Центры оссификации прослеживаются только в головчатой и крючковидной костях. 1 — головчатая кость; 2 — крючковидная кость.  381  Рис. 19.43. Рентгенограмма лучезапястного сустава (3—4 года). Ядра оссификации прослеживаются в: 1 — головчатой кости; 2 — крючковидной кости; 3 — трехграной кости; 4 — полулунной кости; 5 — дистальном эпифизе лучевой кости; 6 — эпифизах костей запястья; 7 — эпифизах проксимальных фаланг пальцев. тья — 4 месяца, эпифиза лучевой кости — 9— 12 месяцев. В этот же период оссифицируют-ся метафизы коротких трубчатых костей кисти и костей предплечья. Критерием правильности соотношений во всех названных суставах являются: при среднем положении пальцев — расположение обоих (медиального и латерального) краев метафиза ди-стальной кости на уровне одноименных краев метафиза проксимальной кости; при лучевом или локтевом отклонении пальцев — совпадение краев метафизов сочленяющихся костей только на одной стороне, на той, в которую отклонен палец (при лучевом отклонении — совпадение лучевых краев метафизов, при локтевом отклонении — локтевых краев). 2 года. Возраст начала оссификации пястных костей и фаланг пальцев. За счет самостоятельного центра оссификации у названных костей происходит окостенение только одного эпифиза: у пястных костей — дистального, у фаланг пальцев — проксимального. Исключение представляет только I пястная кость, у которой центр оссификации имеет проксимальный эпифиз. Наблюдающиеся иногда ядра окостенения проксимальных эпифизов других пястных костей, обозначаемые термином «псевдоэпифизы», рассматриваются как вариант нормы В 3 года появляется центр оссификации третьей кости запястья — трехгранной. В 4 года начинает окостеневать полулунная кость запястья (рис. 19.43, 19.44). С 4,5 до 7 лет основным проявлением энхон-дрального костеобразования лучезапястного сустава и кисти является начало окостенения трех костей запястья — ладьевидной, трапециевидной костей и кости-трапеции. Начало их око- Рис. 19.44. Рентгенограмма лучезапястного сустава (4,5 года — 5 лет). 1 — эпифиз основания 1-й пястной кости.  382  Рис. 19.45. Рентгенограмма лучезапястного сустава (6 лет). 1 — ядро оссификации кости-трапеции. стенения не имеет таких точных возрастных сроков, как четырех упомянутых выше костей запястья. Можно лишь отметить, что в большинстве случаев наблюдается следующая последовательность появления центров оссификации в них: сначала центр оссификации кости трапеции, затем ладьевидной кости и в последнюю очередь — трапециевидной (рис. 19.45, 19.46). Хрящевое строение к 7 годам сохраняют: краевые отделы костей запястья, верхушка шиловидного отростка лучевой кости и головка локтевой кости вместе с шиловидным отростком. В 8—9 лет основным проявлением энхон-дрального костеобразования в течение рассматриваемого периода является окостенение головки локтевой кости. Первой стадией этого процесса является появление центра оссификации хрящевой модели собственно головки (рис. 19.47). Параллельно в течение нескольких месяцев появляется ядро окосте-  Рис. 19.46. Рентгенограмма лучезапястного сустава (6-7 лет). 1 — ядро оссификации ладьевидной кости.  Рис. 19.47. Рентгенограмма лучезапястного сустава (8-9 лет). 1 — кость-трапеция; 2 — трапециевидная кость; 3 — эпифиз локтевой кости. 383 Рис. 19.48. Рентгенограмма лучезапястного сустава (10-11 лет). 1 —бугорок эпифиза локтевой кости (шиловидный отросток). нения шиловидного отростка. Окостенение большей части головки локтевой кости и слияние с ней шиловидного отростка происходит в среднем в 9 лет. Параллельно с окостенением головки локтевой кости нарастает степень оссифицированности костей запястья, вплоть до полного окостенения, наступающего к 10 годам. Хрящевое строение к концу рассматриваемого возрастного периода сохраняют: гороховидная кость запястья, небольшая часть головки локтевой кости, се-самовидная кость первого пястно-фалангового сустава и метаэпифизарные ростковые зоны коротких трубчатых костей кисти и костей предплечья. В 10 лет появляется центр оссификации гороховидной кости запястья. В этом возрасте возможен анализ всех рентгенологических показателей анатомического строения лучезапястного сустава и кисти (рис. 19.48).    Рис. 19.49. Рентгенограмма лучезапястного сустава (12—13 лет). а — ладонная проекция: 1 — гороховидная кость. б — боковая проекция: 1 — эпифиз лучевой кости; 2 — шиловидный отросток и эпифиз локтевой кости; 3 — ладьевидная кость; 4 — кость-трапеция; 5 — полулунная кость; 6 — головчатая кость; 7 — I пястная кость. 384 Возраст 12—14 лет соответствует завершающей стадии постнатального формирования лу-чезапястного сустава и скелета кисти (рис. 19.49). Показателем наступления этой стадии служат окостенение сесамовидной кости пястно-фалангового сустава I пальца (в возрасте 12 лет) и наступление синостоза метаэпифизарной ростковой зоны I пястной кости (среднестатистический возрастной срок — 14 лет). Синостоз этой ростковой зоны наступает раньше синостоза метаэпифизарных и апофизарных ростковых зон всех других костей скелета и считается признаком наступающего прекращения роста костей. Рентгенологическому анализу доступны все без исключения рентгенологические показатели анатомического строения данного отдела костно-суставной системы. Нормальная анатомия кисти Восемь костей запястья могут быть функционально разделены на проксимальный ряд (ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная) и дистальный ряд (трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная). Гороховидная кость является вариантом сесамовидной кости, располагающейся в сухожилии локтевого сгибателя запястья и сочленяющейся с трехгранной костью. Соединение между дистальной суставной поверхностью лучевой, локтевой кости, треугольным суставным диском и проксимальным рядом костей запястья формируют лучеза-пястный сустав. Этот сустав в 15% случаев сообщается с гороховидно-трехгранным сочленением. Проксимальный и дистальный ряды костей запястья формируют межзапястный сустав. Дистальный ряд костей запястья и основание пястных костей образуют запястно-пястный сустав, который неподвижен, благодаря сильному связочному аппарату (амфиартроз). Соединения между основаниями пястных костей известны как межпястные суставы. Отдельно выделяют запястно-пястный сустав I пальца и дистальный лучелоктевой сустав. Суставная поверхность луча вогнутая и образует сигмовидную вырезку для локтевой кости. Анатомическое строение связочного аппарата запястья очень сложное. Выделяют межкостные связки (между костями запястья), которые частично прикреплены к внутренней суставной капсуле и являются как бы внутренними связками, и экстракарпальные связки, укрепляющие капсулу сустава снаружи (наружные связки запястья). Внутренние связки. Проксимальный ряд костей запястья соединяет межкостные связки (ладьевидно-полулунная связка между ладьевидной и полулунной костью и полулунно-трехгранная связка Рис. 19.50. Суставы и межкостные связки лучезапястной области. 1 — I пястно-запястный сустав (I пальца); 2 — общее пястно-запястное сочленение; 3 — проксимальное межзапястное сочленение; 4 — лучезапястный сустав; 5 — ладьевидно-полулунная связка; 6 — дистальный лучелоктевой сустав; 7 — треугольный (локтевой) диск; 8 — полулунно-трехгранная связка; 8 — полулунно-трехгранная связка; 9 — трехгранно-гороховидная связка; 10 — межпястные промежутки.  385   Рис. 19.51. Сухожилия лучезапястного сустава. а — ладонная поверхность на уровне костей запястья: 1 — m. abductor pollicis brevis; 2 — сухожилие т. flexor carpi radialis; 3 — сухожилие т. flexor pollicis longus; 4 — nervus medianus; 5 — сухожилие т. palmaris longus; 6 — arteria ulnaris; 7 — ладонная ветвь n. unaris; 8 — m. abductor digiti minimi; 9 — тыльная ветвь n. unaris; 10 — поверхностная ветвь п. radialis. б — на уровне лучезапястного сустава по ладонной поверхности: 2 — сухожилие m. flexor carpi radialis; 3 — сухожилие т. flexor pollicis longus; 4 — n. medianus; 5 — сухожилие т. palmaris longus; 6 — a. ulnaris; 7 — n. ulnaris; 11 — локтевая кость; 12 — лучевая кость; 13 — m. pronator quadratus; 14 — сухожилие m. flexor carpi ulnaris; 15 — сухожилие m. flexor digitorum profundus в синовиальном влагалище; 16 — сухожилие mm. flexor digitorum superficialis в синовиальном влагалище; 17 — lig. carpalis palmaris; 18 — a. radialis. между полулунной и трехгранной костью), формируя функциональную единицу. Эти связки разграничивают лучезапястный и межзапястный сустав и препятствуют их сообщению (рис. 19.50). Как и все связки, они также подвергаются дегенеративным изменениям и повреждениям. Так, дефекты ладьевидно-полулунной и полулунно-трехгранной связок встречаются у 30% людей пожилого возраста, не предъявляющих жалоб. Дистальный ряд костей также соединен межкостными связками. Форма расположения межкостных связок и локтевого диска способствует образованию различных отделов суставной полости. Наружные связки. Вся область запястья покрыта плотной фиброзной капсулой, частично укрепленной сильными связками. С ладонной стороны проходит лучеголовчатая связка, которая является частью ладонной лучезапястной связки. Она идет от шиловидного отростка лучевой кости над ладьевидной к головчатой кости. Лучетрехгранная связка также является частью ладонной лучезапястной связки. Она начинается от шиловидного отростка лучевой кости и идет в косом направлении, пересекает полулунную кость и присоединяется к ее фиброзным волокнам (в частности, с ладонной лучезапястной связкой). На локтевой поверхности ладонно-запястной области фиброзные волокна начинаются от шиловидного отростка локтевой кости и формируют треугольный фиб-розно-хрящевой комплекс. Эти связки вместе с лучеладонными связками формируют фигуру, напоминающую букву V, и известны как проксимальная и дистальная V-образные связки. На тыльной поверхности существуют две мощные диагональные связки. Проксимальная связка, идущая от шиловидного отростка луча над полулунной костью к трехгранной кости, называется дорсальной лучетрехгранной связкой и представляет собой дорсальный компонент связочного крепления запястья. Трехгранная кость является костной основой этого крепления. От трехгранной кости натянуты широкие веерообразные фиброзные волокна к другим костям  |