Лучевая анатомия суставов

Скачать 3.5 Mb. Скачать 3.5 Mb.

|

|

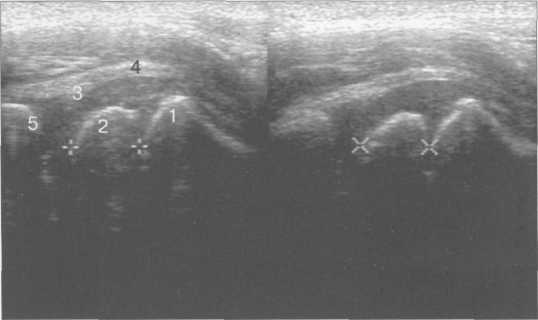

Рис. 19.89. УЗИ тазобедренного сустава (2 года). Продольное сканирование передним доступом. I — метафиз (шейка) бедра; 2 — головка бедренной кости; 3 — хряще вой лимбус; 4 — капсула тазобедренного сустава; 5 — контур крыши вертлужной впадины.  В этой проекции проводят измерение углов, в основе которой лежит методика Графа. Для определения углов проводят 3 основные линии (см. рис. 19.87). Линия А — проводится вдоль наружного контура подвздошной кости через наружный край крыши вертлужной впадины. Линия В — проводится через внутренний край от области Y-образного хряща крыши вертлужной впадины до ее наружного края. Линия С — проводится через наружный край крыши впадины и край хрящевого лимбуса. Таблица 19.7 Возрастные и половые показатели шеечно-диафизарного угла

410 Пересечение линий А и В образует угол а, пересечение линий А и С образует угол (3. Угол а указывает на степень развития крыши вертлужнои впадины и в норме не должен быть меньше 60°. Угол р указывает на расположение фиброзно-хрящевого лимбуса и степень покрытия хрящевым краем крыши головки бедра, нормальным считается его значение менее 55°. Однако доказана серьезная погрешность в показателях угла Ь, и в последние годы его измерение не производится. Угол а же практически является обратным ацетабулярному углу по данным рентгенографии тазобедренных суставов, который также указывает на степень развития крыши вертлужнои впадины (см. рис. 19.61). Определение степени нормального расположения головки также возможно по степени «костного» покрытия, когда не менее '/2 (или более 58%) ее диаметра должно находиться в пределах крыши вертлужнои впадины, т. е. быть погружено в вертлужную впадину. При проведении пробы в динамике: отведение — приведение, сгибание — разгибание конечности, положение головки бедра не должно изменяться существенно. При исследовании в поперечной плоскости ногу сгибают под углом примерно 90°. Датчик устанавливают в проекции вертлужнои впадины и головки бедра. Получают срез шейки и головки бедренной кости, а также седалищной кости. Гипоэхогенная головка бедренной кости при этом сканировании в норме оказывается полностью погруженной между метафизом спереди и подвздошной костью сзади, образующими латинскую букву U (см. рис. 19.88). Гипоэхогенная головка бедра при этом расположена как бы внутри. Таблица 1 9.8 Возрастные и половые показатели ацетабулярного угла (индекса)

У новорожденного ацетабулярный индекс не должен превышать 30°. 411 В норме ядро оссификации головки в виде «точки», «штриха», «множественного штриха», «полулуния» можно дифференцировать уже с 2 месяцев. Нормальный срок появления ядра оссификации головки бедра по данным УЗИ — 2—8 мес (рис. 19.86, 19.89). Лучевые критерии нормы тазобедренного сустава: — ширина суставной щели: в верхней части сустава составляет 3—4 мм, в медиальной части сустава — 4—5 мм; — наличие «жировых прослоек» на рентгенограммах в задней проекции медиально от т. iliopsoas; медиально от m. gluteus minimus; между латеральной группой ягодичных мышц; — степень покрытия головки крышей вертлужной впадины у детей должна быть не менее 75% суставной поверхности; степень костного покрытия у детей старше 5 лет составляет 3/4—1,0; — шеечно-диафизарный угол в среднем равен 120—130°, возрастные особенности представлены в табл. 19.7; — угол Виберга (между центральной частью головки и наружным краем крыши вертлужной впадины у взрослых равен 26—30°; — ацетабулярный угол у взрослых составляет не менее 10°. РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА Коленный сустав образуют дистальный эпифиз бедренной кости и проксимальный эпифиз большеберцовой кости. В состав его также входит надколенник, сочленяющийся с передней поверхностью эпиметафиза бедренной кости. Дистальный эпифиз бедренной кости глубоким межмыщелковым углублением разделен на два отдела — медиальный и латеральный мыщелки. Суставные поверхности, покрытые гиалиновым хрящом, имеют передние, нижние и задние поверхности мыщелков, межмыщелковое углубление выстлано волокнистым хрящом. Фронтальный и сагиттальный размеры обоих мыщелков одинаковые, вертикальный размер несколько больше у медиального мыщелка. Вследствие неравенства высот медиального и латерального мыщелков суставная поверхность дистального эпифиза бедренной кости в целом имеет косое направление (во фронтальной плоскости) при угле наклона к горизонтальной плоскости около 8—10°, открытом лате-рально. Это косое положение суставной поверхности эпифиза бедренной кости обусловливает наличие физиологического вальгусного отклонения голени на ту же величину. Проксимальный эпифиз большеберцовой кости имеет значительно меньший вертикальный размер. В центральной части его проксимальной поверхности располагается межмыщелковое возвышение, состоящее из двух бугорков и разделяющее эпифиз на два отдела — медиальный и латеральный мыщелки. Во фронтальной плоскости суставная поверхность эпифиза большеберцовой кости расположена горизонтально, в сагиттальной — косо при угле наклона к горизонтальной плоскости 15—20°, открытом дорсально. На передней поверхности метафиза большеберцовой кости имеется мощная бугристость, к которой прикрепляется собственная связка надколенника. Надколенник имеет приближенно треугольную форму, верхняя его часть — основание — более широкая, нижняя — верхушка — сглаженная. Дорсальная поверхность надколенника покрыта гиалиновым хрящом (кроме краевых отделов), вентральная поверхность выпуклая и бугристая. Суставные поверхности эпифизов бедренной 412 и большеберцовой костей инконгруэнтны, так как вогнутость суставных впадин меньше выпуклости мыщелков бедренной кости. Инконгруэнтность эта компенсируется медиальным и латеральным менисками, состоящими из волокнистого хряща. Головка малоберцовой кости в состав коленного сустава не входит. На медиальной ее стороне имеется суставная поверхность межберцового сустава. На рентгенограмме в задней проекции полностью сформированного коленного сустава можно оценить прежде всего соотношение пространственных положений бедра и голени, которое характеризуется величиной угла, образующегося при пересечении продольных осей бедренной и большеберцовой костей. В норме угол открыт в латеральную сторону и равняется 175—170°. Критерием правильности анатомических соотношений во фронтальной плоскости являются равномерная высота рентгеновской суставной щели и расположение на одной вертикальной прямой латеральных краев суставных поверхностей бедренной и большеберцовой костей. Критерием правильности анатомических соотношений в горизонтальной плоскости является проекционное наложение головки малоберцовой кости на латеральные отделы метафиза большеберцовой кости не более чем на '/3 ее поперечного размера. На рентгенограмме в боковой проекции возможна оценка следующих показателей: форма, размеры, контуры и структура дистального метафиза бедренной кости, проксимального эпифиза большеберцовой, надколенника и головки малоберцовой кости; размеры, формы и контуры мыщелков бедренной кости (анализ их структуры затруднен из-за проекционного наложения друг на друга); состояние физиологического просветления коленного сустава (ромбовидное пространство); анатомические соотношения в коленном суставе в сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Критерии правильности анатомических соотношений в горизонтальной плоскости такие же, как на рентгенограмме в задней проекции,— наложение головки малоберцовой кости на задние отделы метафиза большеберцовой не более чем на '/, ширины головки (при той же оговорке в отношении действительности критерия только при условии правильности укладки во время рентгенографии). Критериями правильности анатомических соотношений в сагиттальной плоскости служат параллельность заднего контура межмыщелкового углубления и переднего контура межмыщелкового возвышения и расположение на одном уровне передних краев названных контуров. Этапы нормальной оссификации структур коленного сустава Возраст до 1 года. Одним из основных показателей доношенности плода служит наличие ядер окостенения дистального эпифиза бедренной кости и проксимального эпифиза большеберцовой кости. Степень оссифицированности метаэпифизов бедренной и большеберцовой костей и надколенника немногим отличается от имеющейся к моменту рождения. На протяжении первого года жизни размеры ядер окостенения несколько увеличиваются, увеличивается и степень оссифицированности метафизов бедренной и большеберцовой костей. Хрящевое строение сохраняют около 2/3 эпифизов обеих костей, включая межмыщелковое возвышение эпифиза большеберцовой кости, бугристость этой кости, надколенник и головка малоберцовой кости. Форма условной рентгеновской суставной щели коленного сустава неправильная (условной потому, что анатомическим субстратом промежутка между костными частями сочленяющихся эпифизов являются не только суставная щель и мениски, но и неоссифицированные части хрящевых моделей эпифизов). Высота условной рентгеновской суставной щели и вертикальные размеры обоих эпифизов равны и составляют каждый 1/3 расстояния между обращенными друг к другу поверхностями метафизов бедренной и большеберцовой костей. На рентгенограммах в задней проекции критериями нормы анатомических соотношений во фронтальной плоскости являются расположение на одном уровне латеральных краев ос- 413 сифицированных частей сочленяющихся эпифизов бедренной и большеберцовой костей и одинаковая величина правого и левого краев межметафизарных расстояний. Равномерность высоты рентгеновской суставной щели для анализа анатомических соотношений в коленном суставе использована быть не может ввиду неправильности ее формы. Не могут быть оценены у детей раннего возраста истинные форма, контуры и структура эпиметафизов сочленяющихся костей, форма рентгеновской суставной щели и местоположение надколенника. Возраст 2-3 года (рис. 19.90). В течение этого возрастного периода не отмечается оссифи-цирования новых анатомических образований. Происходит только изменение соотношений темпов окостенения медиального и латерального мыщелков бедренной кости и темпов роста медиального и латерального отделов тела большеберцовой кости. Изменение соотношения темпов оссификации отделов дистального эпифиза бедренной кости заключается в том, что окостенение центрального его отдела происходит медленнее, чем обоих мыщелков, в результате чего костная часть эпифиза приобретает форму, сходную с формой хрящевой модели. Показатели соответствия локального костного возраста паспортному возрасту для данного периода не установлены (рис. 19.113, 19.114). |