Лучевая анатомия суставов

Скачать 3.5 Mb. Скачать 3.5 Mb.

|

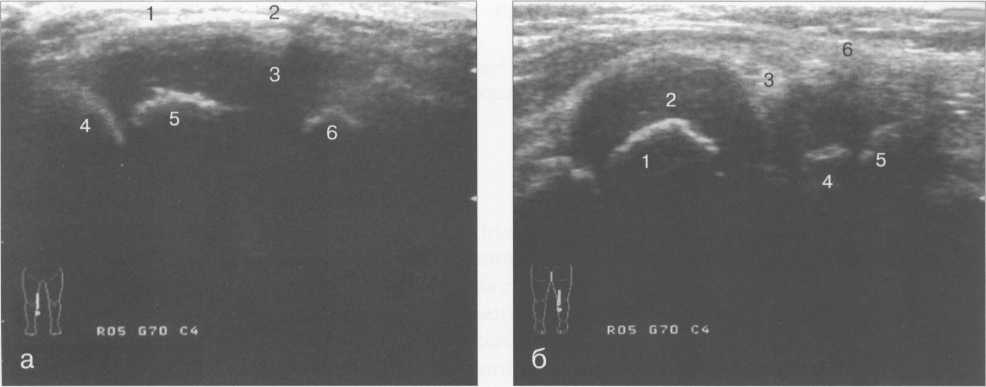

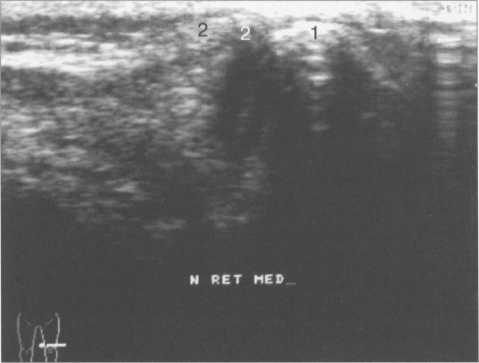

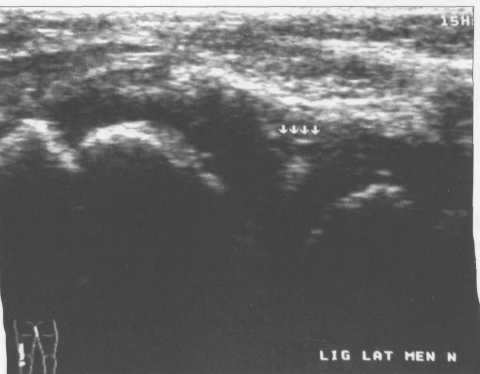

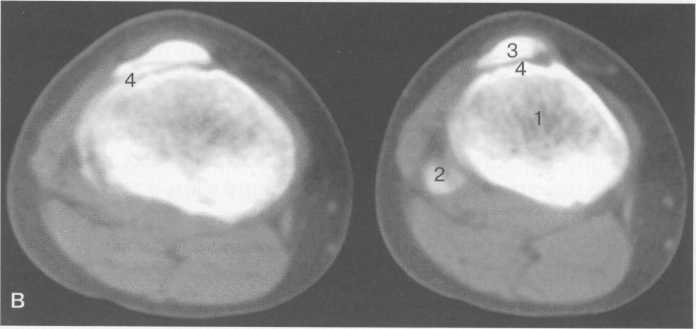

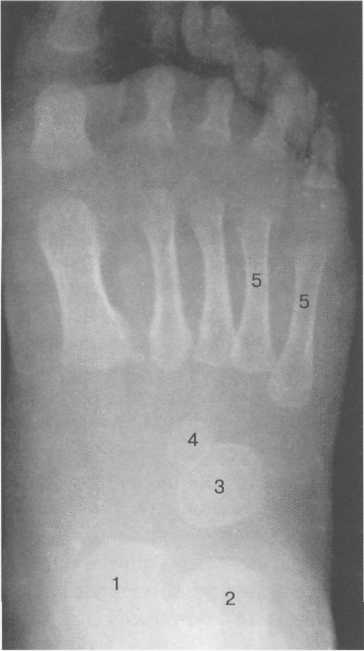

Глава 19 Рис. 19.128. УЗИ коленных суставов. а — 3 года, продольно-медиальное сканирование: 4 — метафиз бедренной кости; 5 — эпифиз бедренной кости; 6 — эпифиз большеберцовой кости; 1 — медиальная коллатеральная связка; 2 — капсула сустава; 3 — тело медиального мениска. 6 — 4 года, продольно-заднемедиальное сканирование: 1 — эпифиз бедренной кости (медиальный мыщелок); 2 — эпифизарный хрящ; 3 — задний рог медиального мениска; 4 — эпифиз большеберцовой кости (ядро оссификации); 5 — метафиз большеберцовой кости; 6 — lig.collaterale tibiale. ксимального отдела большеберцовой кости в области Гердиевого бугорка. Фасция бедра легко визуализируется как тонкий волокнистый гиперэхогенный тяж. Нормальная задняя крестообразная связка определяется при УЗИ как гипоэхогенная изогнутая структура с дугообразным ходом (рис. 19.133). Гипоэхогенную ее характеристику в последние годы объясняют ультразвуковым эффектом анизотропии. Сканирование связки осуществляют из заднего доступа с ротацией датчика вдоль оси большеберцовой кости. Переднюю крестообразную связку можно выявить как гиперэхогенный тяж при условии сгибания колена более чем на 90°, установке датчика на уровень инфрапателлярной области вдоль оси большеберцовой кости и дальнейшей его ротации на 30° по часовой стрелке для левого колена и против часовой стрелки для правого колена (см. рис. 19.118).  Рис. 19.129. УЗИ коленного сустава. Переднее поперечное сканирование. 1 — надколенник; 2 — волокна медиального ретина-кулума. 433 Рис. 19.130. УЗИ коленного сустава. Продольно-заднелатеральный доступ. 1 - латеральный мениск; 2 — латеральный мыщелок бедренной кости; 3 — tractus iliotibialis; 4 — область прикрепления сухожилия m.popliteus.  При сканировании задним доступом визуализируются сосудисто-нервный пучок подколенной ямки, медиальная и латеральная головки икроножной мышцы, дистальная часть волокон сухожилия полуперепончатой мышцы, задний рог внутреннего мениска и задний рог наружного мениска, задняя крестообразная связка. Сосудисто-нервный пучок при этом представляется смещенным латерально в подколенной ямке. Подколенная артерия располагается позади вены, ниже визуализируются мышечные пучки подколенной мышцы. Сухожилия медиальной и латеральной головок икроножной мышцы начинаются от соответствующих мыщелковых поверхностей бедренной кости. Сухожилие полуперепончатой мышцы прикрепляется к заднемедиальнои поверхности проксимальной части большеберцовой кости. Между сухожилием полуперепончатой мышцы и медиальной головкой икроножной мышцы располагается небольшая сумка. При появлении в ней синовиальной жидкости она расценивается как киста Бейкера (рис. 19.134). Ориенти-  Рис. 19.131. УЗИ коленного сустава. 4 года. Продольно-заднемедиальное сканирование. I — эпифиз бедренной кости; 2 — умеренно гипоэ-хогенный задний рог медиального мениска; 3 — зона роста большеберцовой кости; 4 — эпифизар-ный хрящ большеберцовой кости.  Рис. 19.132. УЗИ коленного сустава. 4 года. Продольно-заднелатеральное сканирование. Стрелками указан задний рог латерального мениска, на фоне которого гипоэхогенная продольная полоска — связка Врисберга (Wrisberg lig.) 434  Рис. 19.133. УЗИ коленного сустава взрослого. Заднее продольное сканирование. PCL — задняя крестообразная связка (гипоэхогенная). рами для визуализации этой сумки при поперечном сканировании являются: задняя поверхность медиального мыщелка бедренной кости, покрытая гиалиновым хрящом, сухожилие полуперепончатой мышцы, волокна икроножной мышцы. Синовиальные сумки коленного сустава (см. рис. 19.107): — сумка подколенной ямки расположена между сухожилием полуперепончатой мышцы и медиальной головкой икроножной мышцы; — супрапателлярная сумка (или карман) идет кзади от сухожилия четырехглавой мышцы бедра, распространяется на 60 мм выше надколенника. Является верхним отделом суставной полости; — препателлярная сумка — подкожная, поверхностная, расположена кпереди от надколенника; — поверхностная инфрапателлярная сумка — лежит между бугристостью большеберцовой кости и кожей, кпереди от связки надколенника; — глубокая инфрапателлярная сумка — находится между сухожилием собственной связки надколенника и бугристостью большеберцовой кости; — Pes anserine bursa — расположена у переднемедиального отдела проксимального эпифиза большеберцовой кости, где формируется общее сухожилие m. semitendinosus, m. gracilis, т. sartorius; — bursa iliotibialis — идет между широкой фасцией бедра и латеральным мыщелком бедра; — сумка между малоберцовой коллатеральной связкой и сухожилием двуглавой мышцы бедра.  Рис. 19.134. УЗИ коленного сустава. Заднее поперечное сканирование области полуперепончато-икроножной сумки. 1 — сухожилие и частично полуперепончатая мышца; 2 — сухожилие медиальной головки икроножной мышцы; 3 — область синовиальной сумки. 435   Рис. 19.135. КТ коленного сустава. а — 13 лет, аксиальная плоскость через надколенник: 1 — надколенник; 2 — медиальный ретинакулум; 3 — волокна латерального ретинакулума; 4 — метафиз бедренной кости. б — аксиальная плоскость через эпифиз бедренной кости. 1 — собственная связка надколенника; 2 — медиальный мыщелок бедра; 3 — латеральный мыщелок бедра; 4 — область прикрепления сухожилия m. popliteus; 5 — медиальная коллатеральная связка; 6 — межмыщелковое возвышение; 7 — инфрапателлярное жировое тело. в — аксиальная плоскость через эпифиз берцовой кости: 1 — эпифиз большеберцовой кости; 2 — эпифиз малоберцовой кости; 3 — бугристость большеберцовой кости; 4 — зона роста. г — реформация в сагитальной плоскости: 1 — эпифиз бедренной кости; 2 — эпифиз большеберцовой кости; 3 — бугристость и зона роста большеберцовой кости; 4 — диафиз бедренной кости; 5 — надколенник; 6 — собственная связка надколенника; 7 — инфрапателлярное жировое тело.  436 РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ По взаимоотношению костных структур и окружающих мягких тканей область голеностопного сустава и стопы относится к одной из самых сложных. Голеностопный сустав образован суставными поверхностями дистальных эпифизов костей голени и блоком таранной кости. Дистальный эпифиз болыпеберцовой кости имеет приближенно квадратную форму с закругленными гранями, с медиальной ее стороны имеется направленный книзу выступ — медиальная лодыжка. На латеральной стороне дистального метаэпифиза этой кости находится вырезка с шероховатой поверхностью, к которой прилегает малоберцовая кость. Суставным гиалиновым хрящом покрыты дистальная вогнутая поверхность эпифиза и внутренняя поверхность медиальной лодыжки. Дистальный эпифиз малоберцовой кости носит название латеральной лодыжки. На внутренней ее стороне находится суставная поверхность, не распространяющаяся на верхушку лодыжки. У таранной кости различают тело, шейку и головку. Верхняя поверхность тела таранной кости во фронтальной плоскости имеет форму блока со слабо выраженным углублением в центре и двумя валами — медиальным и латеральным. В сагиттальной плоскости верхняя поверхность тела таранной кости выпуклая, с несколько более пологим и коротким передним склоном и более крутым и длинным задним. Суставным гиалиновым хрящом покрыты верхняя поверхность блока и верхняя часть боковых поверхностей. Верхняя и медиальная суставные поверхности сочленяются с эпифизом и медиальной лодыжкой большеберцовой кости, латеральная суставная поверхность — с латеральной лодыжкой. Таким образом, суставная щель голеностопного сустава во фронтальной плоскости имеет П-образную форму, в сагиттальной дугообразную. Скелет стопы подразделяют на три отдела — предплюсну, плюсну и фаланги пальцев. Предплюсна, в свою очередь, разделяется на передний и задний отделы. В состав заднего отдела предплюсны входят две кости — таранная и пяточная, расположенные одна над другой. Таранная кость, кроме уже отмеченных частей (тела, шейки и головки), имеет также два отростка — латеральный и задний. В последнем различают два бугорка — медиальный и латеральный. На головке таранной кости находится ладьевидная суставная поверхность, на нижней поверхности тела — пяточные суставные поверхности, разделенные бороздой пазухи предплюсны. У пяточной кости различают тело и пяточный бугор. С медиальной стороны тела находится прямоугольный костный выступ — опора таранной кости. На верхней поверхности тела расположены передняя, средняя и задняя таранные суставные поверхности и борозда пазухи предплюсны, на передней стороне тела — кубовидная суставная поверхность. В состав переднего отдела предплюсны входят пять костей. Ладьевидная кость имеет относительно небольшую толщину, поверхность ее, обращенная к головке таранной кости, вогнутая, обращенная к клиновидным костям — выпуклая. На нижнемедиальной поверхности ладьевидной кости находится достаточно большая бугристость, на которую суставные поверхности не распространяются. Кубовидная кость по форме соответствует своему названию. Суставным гиалиновым хрящом покрыты три ее поверхности — дорсальная, которой она сочленяется с пяточной костью, вентральная, с которой сочленяются IV и V плюсневые кости, и медиальная, которой кубовидная кость сочленяется с латеральной клиновидной костью. Вентральнее ладьевидной кости располагаются три клиновидные кости — медиальная, промежуточная и латеральная, сочленяющиеся с одной стороны с ладьевидной костью, а с другой — с I, II и III плюсневыми костями. 437 Лучевые критерии анатомо-томографических соотношений Критерием правильности анатомических соотношений является равномерная высота рентгеновской суставной щели (горизонтальная ее часть) и расположение на одном уровне латерального края эпифиза болыиеберцовой кости и латерального края блока таранной кости. В сагиттальной плоскости показателем правильности соотношений считается равномерная высота рентгеновской суставной щели и расположение на одном уровне центров сочленяющихся суставных поверхностей эпифиза большеберцовой кости и блока таранной. На рентгенограммах стопы после окончания ее формирования при оценке пространственного положения пяточной и таранной костей во фронтальной и сагиттальной плоскостях используется ряд показателей. В сагиттальной плоскости положение таранной кости характеризует величина таранно-берцового угла, образующегося при пересечении продольных осей этих костей. Нормативное значение этого угла — 90°. Пространственное положение пяточной кости характеризует величина пяточно-подошвенного угла, образующегося при пересечении двух линий, одна из которых проводится касательно к нижней поверхности пяточной кости, а вторая соединяет нижнюю поверхность пяточного бугра и нижнюю поверхность головки I плюсневой кости. Нормативное значение этого угла 15—20°. Во фронтальной плоскости показателем нормы пространственных положений названных костей является пересечение их продольных осей под углом 12—15° (пяточно-таранный угол). Величина продольного свода стопы характеризуется величиной угла, образующегося при пересечении линий, касательных к нижним поверхностям пяточной и I плюсневой костей на рентгенограмме, произведенной в боковой проекции. Показателем нормы считается значение этого угла в диапазоне от 125° до 135°. При анализе снимков стопы могут быть оценены форма, размеры, контуры и структура костей скелета стопы, также анатомические соотношения в суставах предплюсны, плюснефаланговых и межфаланговых суставах. Критерием правильности этих соотношений являются равномерная высота рентгеновских суставных щелей, адля суставовс неровной протяженностью суставных поверхностей (таранно-ладьевидный, плюснефаланговые и межфаланговые суставы) — расположение на одном уровне их центров, для плоских суставов — расположение на одном уровне краев суставных поверхностей. Этапы оссификации голеностопного сустава Возраст 9 месяцев. Степень оссифицированности метаэпифизов костей голени и скелета стопы немногим отличается от той, которую они имели к концу внутриутробного развития. Хрящевое строение в течение этого возрастного периода сохраняют: эпифизы костей голени и частично их метафизы, значительная часть пяточной, таранной и кубовидной костей и полностью — ладьевидная, все клиновидные кости предплюсны и эпифизы плюсневых костей и фаланг пальцев. Критерием правильности анатомических соотношений в голеностопном суставе во фронтальной плоскости в связи с отсутствием изображения эпифиза большеберцовой кости и неравномерностью высоты рентгеновской суставной щели является параллельность линий, проведенных касательно к дистальной поверхности метафиза большеберцовой кости и к верхней поверхности блока таранной, а также расположение на одном уровне латеральных краев названных поверхностей. В сагиттальной плоскости показателем нормы анатомических соотношений в голеностопном суставе служит расположение на одной вертикальной прямой центров метафиза большеберцовой кости и блока таранной. При оценке пространственного положения таранной и пяточной костей во фронтальной и сагиттальной плоскостях используются нормативные величины берцово-таранного и пяточно-таранного углов, такие же, как у взрослых. Величина пяточно-подошвенного угла из-за неполной оссифицированности пяточного бугра и неос-сифицированности головки I плюсневой кости отличается от показателей нормы у взрослых и составляет 10—15°. 438  Рис. 19.136. Рентгенограмма голеностопного сустава (1 год). 1 — таранная кость; 2 — пяточная кость; 3 — больше-берцовая кость; 4 — малоберцовая кость.  Рис. 19.137. Рентгенограмма стопы (1 год). 1 — таранная кость; 2 — пяточная кость; 3 — кубовидная кость; 4 — ядро ладьевидной кости; 5 — плюсневые кости. Критерием правильности анатомических соотношений в подтаранном суставе в сагиттальной плоскости служит проекционное наложение на тело пяточной кости головки таранной не более чем на '/4 ее вертикального размера. Нормативная величина угла продольного свода стопы больше, чем у взрослых, и равняется 130— 137°. Невозможна оценка в этот возрастной период истинных размеров и контуров пяточной, кубовидной и таранной костей, состояние остальных костей предплюсны, эпифизов коротких трубчатых костей, анатомических соотношений в суставах переднего отдела предплюсны и состояния метаэпифизарных ростковых зон. Возрасте 1 года до 3 лет (рис. 19.136, 19.137) соответствует срокам начала окостенения эпифизов коротких трубчатых костей стопы и костей переднего отдела предплюсны. Сроки появления центров оссификации названных анатомических образований не имеют такой точной определенности, какой отличается начало оссификации костей запястья, и могут быть названы только приблизительно. Первым, в возрасте примерно 1 года, появляется ядро окостенения дистального эпифиза болынеберцовой кости. Затем, с интервалом около 1 года, появляется центр оссификации латеральной клиновидной кости, и через небольшой промежуток времени, приблизительно в возрасте 2,5 лет, начинают оссифицироваться медиальная и промежуточная клиновидные кости, эпифизы плюсневых костей и фаланг пальцев, латеральная лодыжка. Порядок появления центров оссификации медиальной и промежуточной 438 клиновидных костей не имеет определенной закономерности. В большинстве случаев первой начинает окостеневать медиальная клиновидная кость, однако возможно и одновременное появление центров оссификации этих костей и более раннее начало окостенения промежуточной. Латеральная и промежуточная клиновидные кости имеют каждая только одно ядро окостенения, оссификация медиальной клиновидной кости может происходить из одного, двух и более центров. Окостенение ладьевидной кости начинается в возрасте 3—3,5 лет и происходит чаще из одного центра оссификации, хотя возможно наличие и множественных центров. Хрящевое строение к 3 годам сохраняют: около '/3 объема эпифиза болыиеберцовой кости, включая медиальную лодыжку; около '/2 объема латеральной лодыжки; краевые отделы таранной, пяточной (включая апофиз пяточного бугра) и кубовидной костей; большая часть костей переднего отдела предплюсны и эпифизов коротких трубчатых костей. В возрасте от 1 до 3 лет форма рентгеновской суставной щели в качестве показателя анатомических соотношений в голеностопном суставе во фронтальной плоскости использована быть не может, так как из-за возрастного своеобразия формы окостеневшей части эпифиза болыиеберцовой кости она и в норме имеет клиновидную форму. Рентгенологические показатели анатомического строения стопы, доступные для анализа, варьируют в зависимости от оссифицированности костей переднего отдела предплюсны. До появления точки окостенения ладьевидной кости возможна оценка пространственного положения пяточной и таранной костей, величины продольного свода стопы. После появления точки окостенения ладьевидной кости становится возможной оценка анатомических соотношений в таранно-ладьевидном суставе во фронтальной и сагиттальной плоскостях и в предплюсне-плюсневом суставе (суставе Лисфранка) во фронтальной плоскости. Критерием их правильности в первом суставе является расположение на рентгенограммах в обеих проекциях центра оссификации (или ядра окостенения) ладьевидной кости на уровне центра ладьевидной поверхности головки таранной кости. Критерием правильности анатомических соотношений в ладьевидно-клиновидном суставе служит расположение на рентгенограмме в подошвенной проекции центра оссификации ладьевидной кости (или центра оссифицированной ее части) на уровне промежутка между костными частями медиальной и промежуточной клиновидных костей (рис. 19.138). Показателем соответствия локального костного возраста паспортному возрасту у детей 2 лет является наличие ядра окостенения латеральной клиновидной кости, у детей 3— 3,5 лет — наличие центра оссификации ладьевидной кости. |