сем.пародотит. Основные понятия и положения темы

Скачать 10.48 Mb. Скачать 10.48 Mb.

|

|

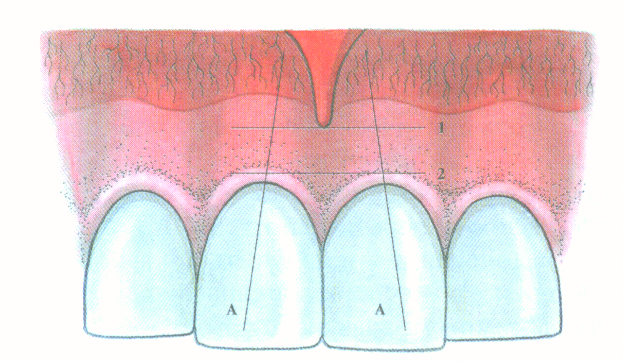

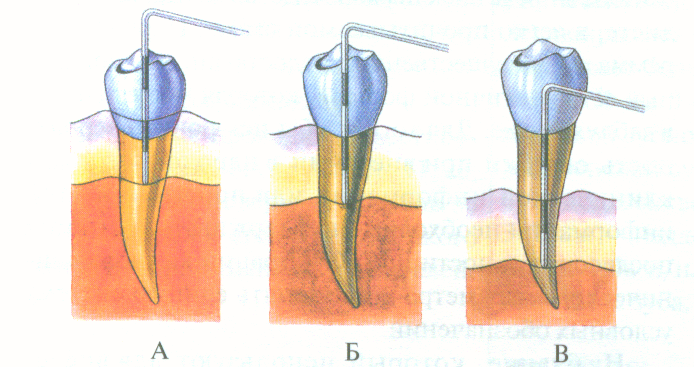

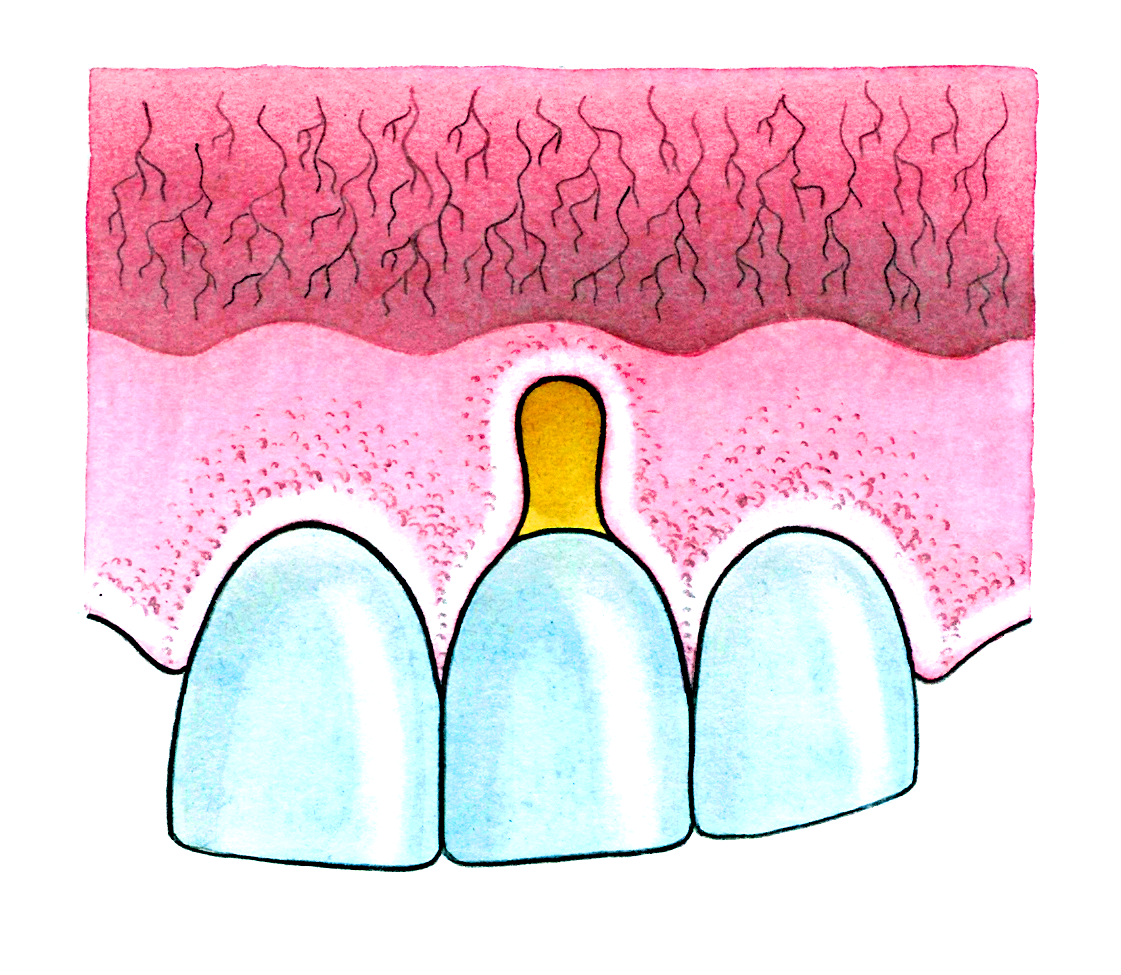

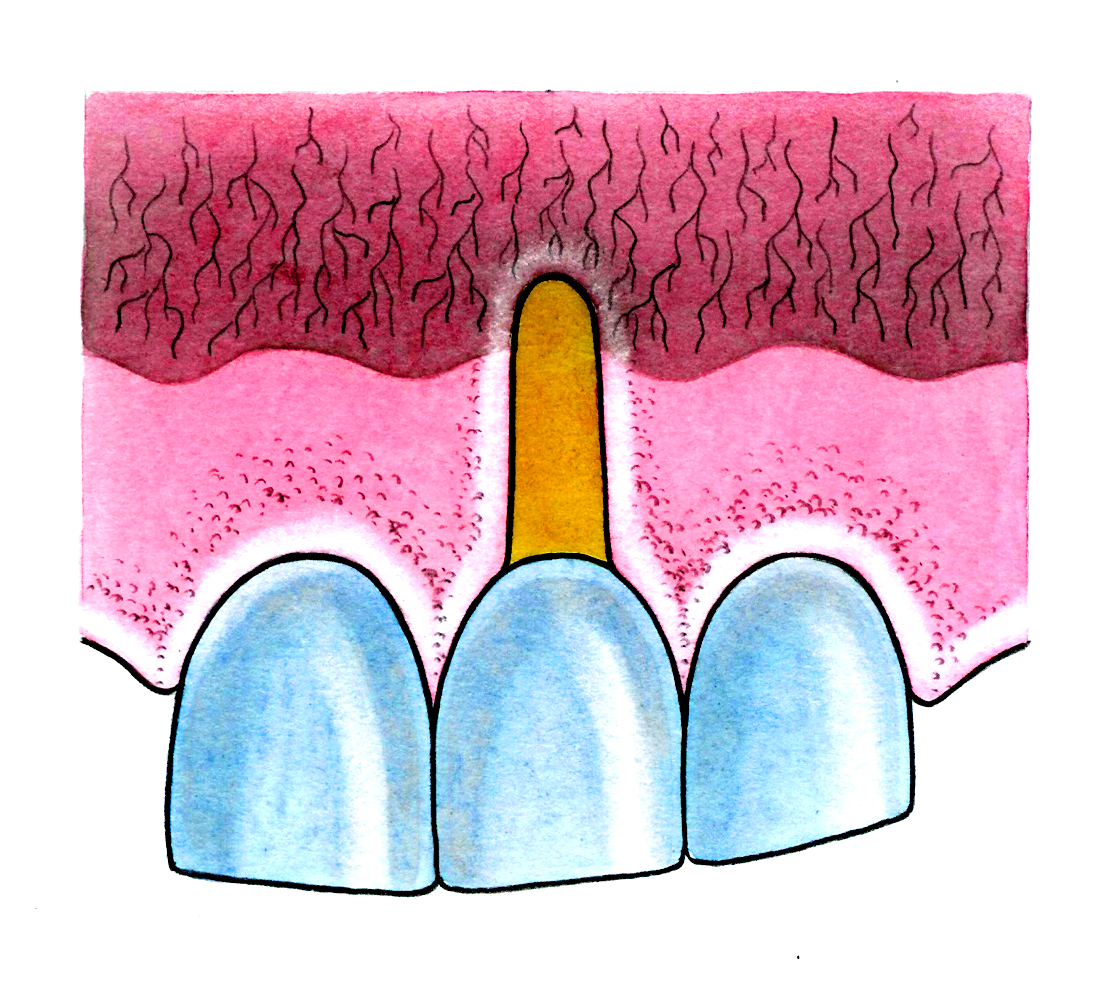

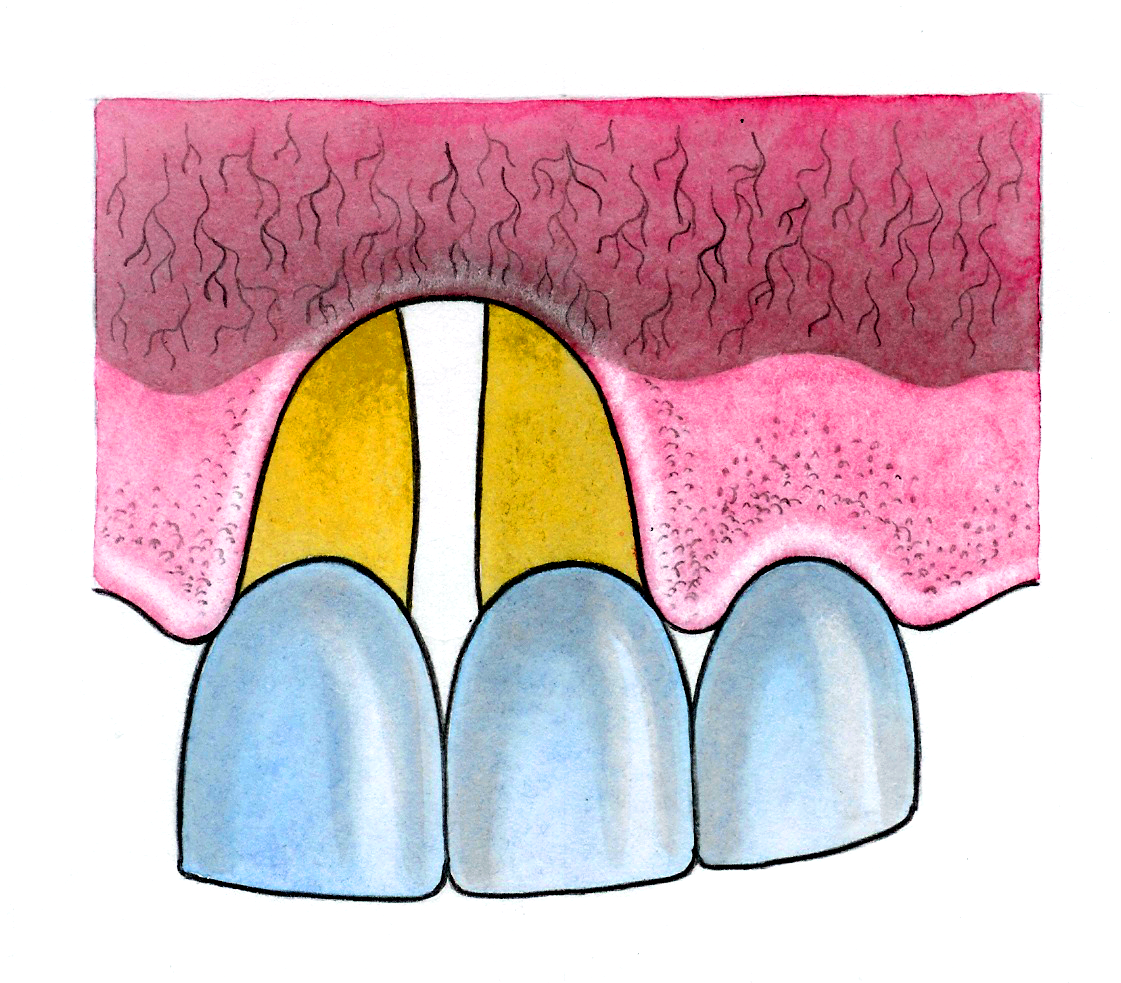

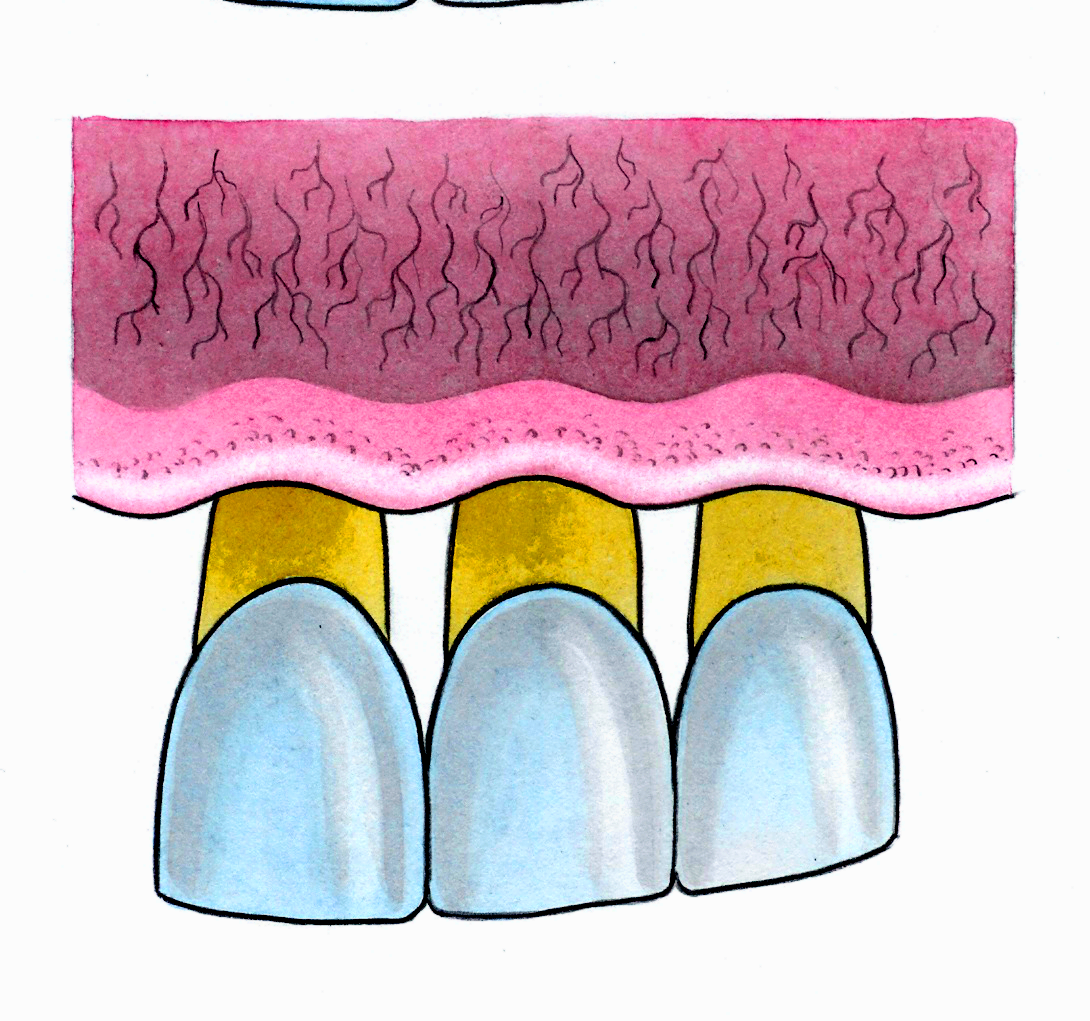

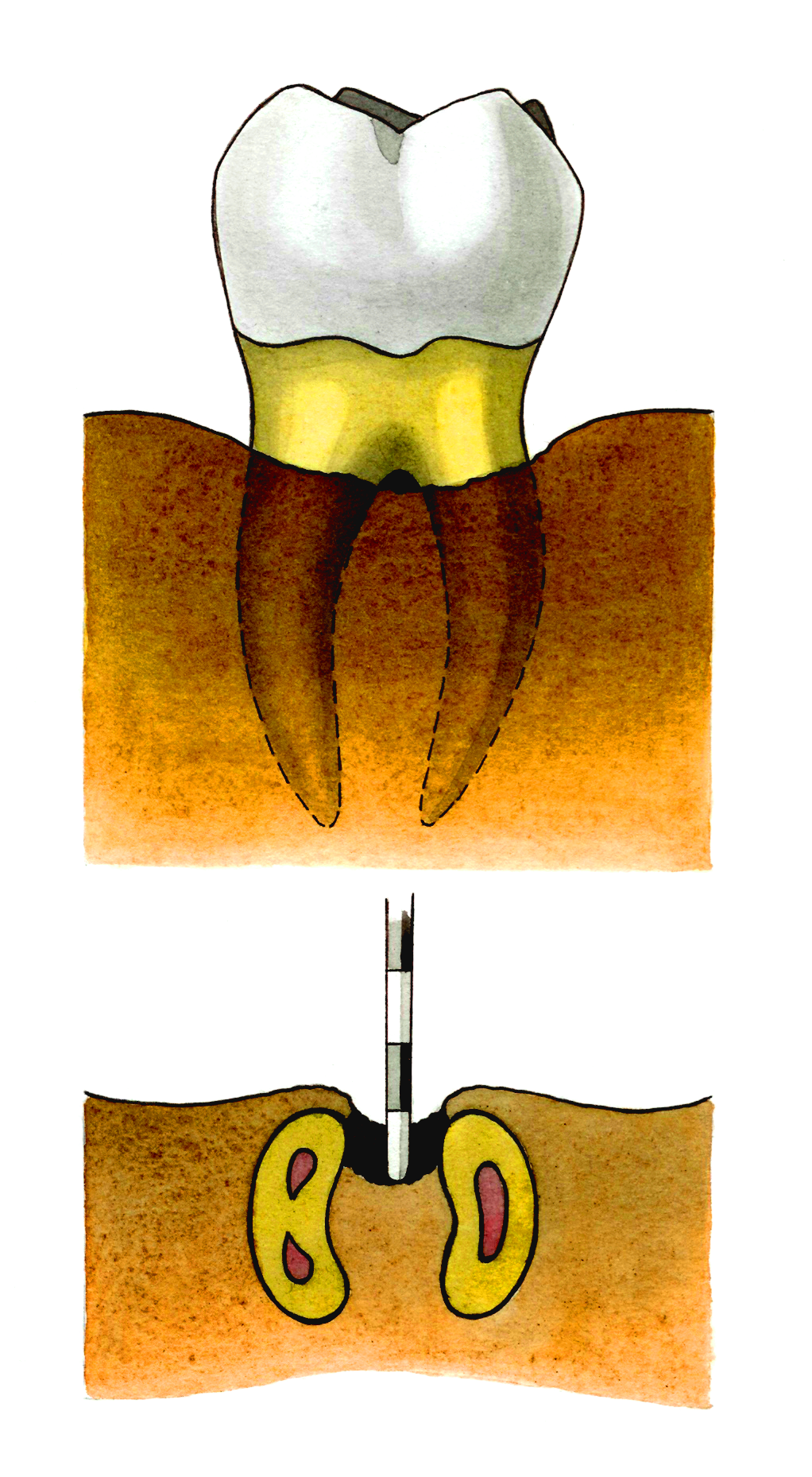

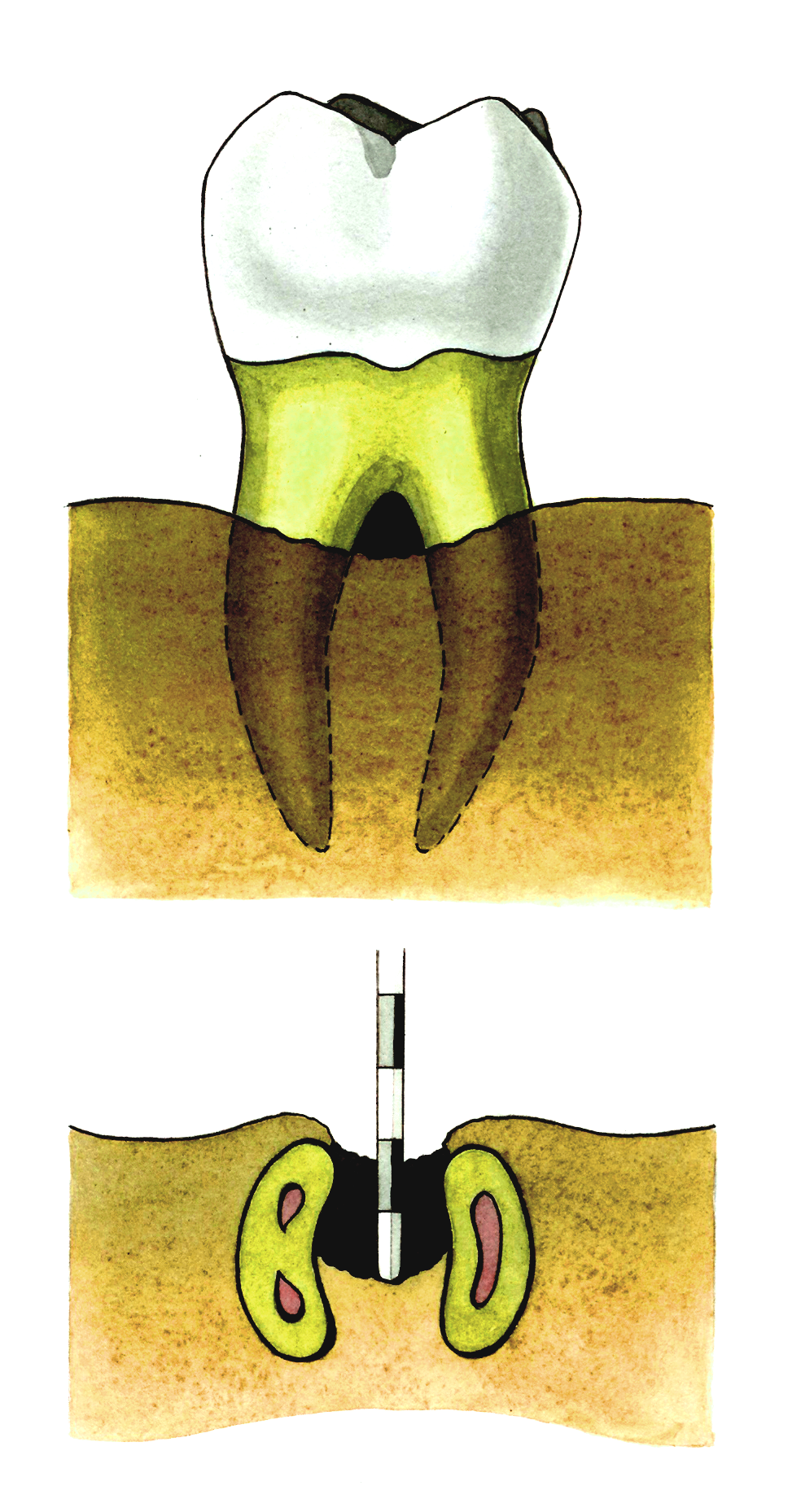

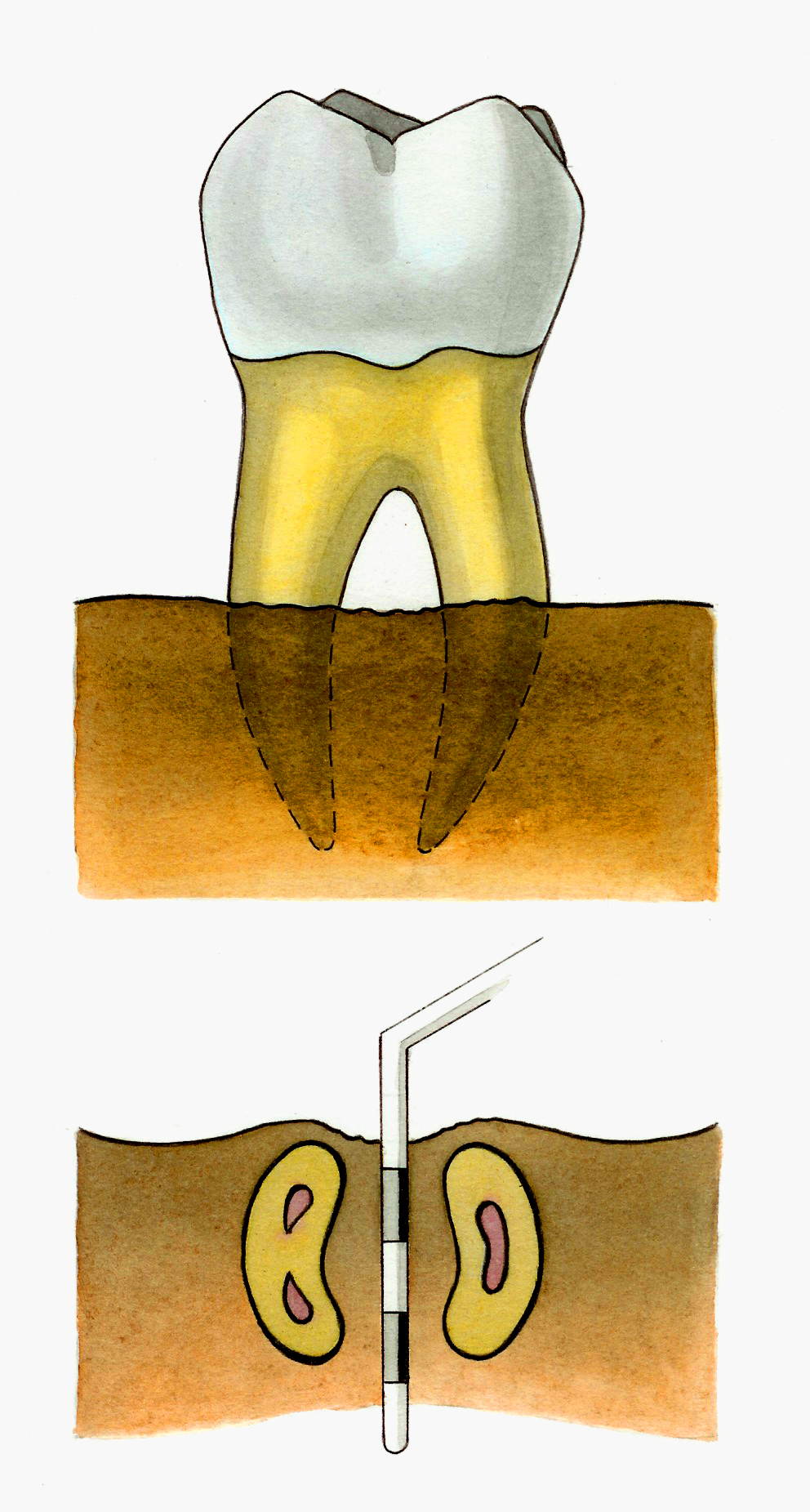

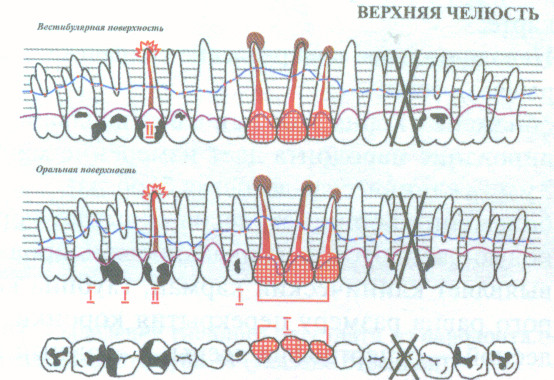

Основные понятия и положения темы: Необходимость выделения пародонтологической помощи определяется высокой степенью распространенности заболеваний пародонта, особенностями диагностики, лечения, трудностями, связанными с необходимостью диспансеризации этой группы пациентов. В зависимости от категории стоматологического учреждения выделяют три уровня оказания пародонтологической помощи: квалифицированную, специализированную и узкоспециализированную. В учреждениях квалифицированной стоматологической помощи (стоматологических кабинетах, стоматологических отделениях с малым штатом врачей) помощь лицам с заболеваниями пародонта оказывается наряду с другими видами стоматологического лечения. Минимальный объем вмешательств предусматривает профессиональную гигиену, местную противовоспалительную терапию и избирательное пришлифовывание. В учреждениях специализированной стоматологической помощи (стоматологических муниципальных поликлиниках с небольшим штатом специалистов) для оказания помощи лицам с заболеваниями пародонта выделяется один или несколько врачей. Если на пародонтологическом приеме занято более двух врачей, то возможна организация дифференцированного приема в кабинете пародонтологии. Объем пародонтологических вмешательств в этих учреждениях определяется уровнем квалификации специалистов и возможностями поликлиники в плане проведения комплексного лечения. Обязательным является выполнение профессиональной гигиенической обработки полости рта, местной противовоспалительной терапии, избирательного пришлифовывания, хирургического лечения (коррекция мягких тканей в области преддверия, лоскутные операции). Профессиональная гигиена и обучение правилам индивидуальной гигиены полости рта возлагается на помощника врача или подготовленную медицинскую сестру. Для их работы выделяют рабочее место или организуют кабинет гигиены полости рта. В учреждениях узкоспециализированной стоматологической помощи (крупных муниципальных, городских, республиканских, областных стоматологических поликлиниках) организуют специализированные пародонтологические отделения или пародонтологические центры. В отделениях пародонтологии проводят все виды лечения заболеваний пародонта, организуют кабинет, в котором проводят консилиум нескольких специалистов терапевтического, хирургического, ортопедического, физиотерапевтического профилей, а также к этой работе могут быть привлечены рентгенолог и специалист по функциональным методам исследования. Пародонтологический центр является лечебным, консультативным и учебно-методическим центром, базой кафедр стоматологического факультета. Структура пародонтологического центра 1. Учебное отделение (додипломное, постдипломное). 2. Хирургическое отделение с операционной. 3. Диагностическое отделение (рентгенологический кабинет, кабинет функциональной диагностики). 4. Профилактический кабинет (комната гигиены). 5. Лечебное отделение. 6. Ортопедическое и ортодонтическое отделения и зуботехническая лаборатория. 7. Физиотерапевтический кабинет. Оснащение пародонтологического кабинета пародонтологического центра: стоматологическая установка, ультразвуковой аппарат для удаления зубных отложений, инструменты и материалы для проведения профессиональной гигиены, диатермокоагулятор стоматологический, электроодонтометр (Digitest), аппарат Кулаженко, набор инструментов и материалы для терапевтических (шприц для инъекций, медикаментозные средства для местного лечения заболеваний пародонта) и хирургических методов лечения заболеваний пародонта (лазер (KEYlaser, KaVo), остеотропные средства для заполнения костных карманов и направленной регенерации тканей пародонта). Также есть в наличии наборы инструментов и материалов для шинирования и избирательного пришлифовывания зубов. Организация приема пациентов с заболеваниями пародонта имеет некоторые особенности. Значительная часть времени уделяется приему, проведению основных и дополнительных методов обследования и оформлению документации первичного пациента. Все полученные данные фиксируют в истории болезни, там же ставят предварительный диагноз, составляют план лечения, отражают все проводимые лечебные манипуляции, в конце лечения составляют эпикриз и указывают дату контрольного посещения. При пятидневной рабочей неделе за 1 день врач-пародонтолог должен выполнить 25 УЕТ, при шестидневной неделе – 21 УЕТ. Количество пациентов за смену – 6-8 человек, из них первичных 1-2 человека. Время, затраченное на прием первичного пациента врачом-пародонтологом, составляет 50-60 минут, повторного – 20-90 минут. Задача диспансеризации – выявление и учет лиц с начальными проявлениями патологии пародонта и динамическое наблюдение пациентов после оперативного вмешательства. Диспансерное наблюдение предусматривает заполнение учетно-контрольной карты диспансерного наблюдения (форма №30) и амбулаторной карты диспансерного больного. Выделяют 2 этапа диспансеризации: 1) Отбор больных, нуждающихся в диспансерном наблюдении. 2) Активное лечение и наблюдение за больными. Группы больных: 1) Лица моложе 20 лет при наличии факторов риска – осмотр 1 раз в год. 2) Больные гингивитом, пародонтитом, пародонтозом в легкой форме. В первый год диспансеризации – осмотр 2 раза в год, в последующие – 1 раз в год. 3) Больные в возрасте до 50 лет с пародонтитом средней степени тяжести – осмотр 2 раза в год. 4) Больные до 30 лет с пародонтитом и пародонтозом тяжелой степени и пародонтолизисом – осмотр 3-4 раза в год. 5) Больные с тяжелой формой генерализованного пародонтита – краткосрочное активное наблюдение (от 6 мес. до 1 года) с целью контроля комплексного лечения, осмотр 2 раза в год. Количественные показатели эффективности диспансеризации: - удельный вес вновь взятых на учет; - процент лиц, снятых с учета в течение года; - средняя кратность осмотров, приходящихся на 1 больного в год; - удельный вес больных, не явившихся для осмотра. Качественные показатели эффективности диспансеризации: - частота рецидивов заболевания; - длительность ремиссии; - процент больных с клиническим благополучием и клинико-рентгенологической ремиссией заболевания. На этапах диспансерного наблюдения пародонтолог следит за выполнением правил гигиены полости рта с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания. Стабилизация – это состояние пародонта без признаков активности процесса в течение 2-3 лет. Ремиссия – кратковременная стабилизация в течение 1 года. Больные должны состоять на диспансерном учете у пародонтолога один год. Если в течение года врач отмечает ремиссию, то больной должен быть передан для дальнейшего наблюдения участковому врачу-стоматологу. Тема занятия № 2: Анатомо-физиологические особенности пародонта Основные понятия и положения темы: Пародонт – это комплекс тканей, имеющих генетическую и функциональную общность: ткани зуба, периодонт (связочный аппарат зуба), альвеолярная кость и десна. Цемент зуба – бесклеточный и клеточный (в области верхушки и бифуркации), при патологических состояниях может подвергаться резорбции. Клеточный цемент имеет в своем составе клетки (цементоциты и цементобласты) и обызвествленное межклеточное вещество. Периодонт – связочный аппарат зуба. В его состав входят пучки коллагеновых волокон, объединяющих кость и цемент зуба (шарпеевские волокна), и незрелые эластические волокна. Они идут в различных направлениях и выполняют опорноудерживающую функцию. Между пучками волокон имеются промежутки, заполненные рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержащей сосуды и нервные волокна, здесь же располагаются эпителиальные остатки (островки) Малассе, участвующие в развитии кист. Клетки периодонта представлены: - цементобластами, необходимыми для цементообразования; - остеобластами, расположенными в лакунах костной ткани; - фибробластами, ориентироваными вдоль коллагеновых волокон; - малодифференцированными клетками-предшественниками. На поверхности корня зуба и кости находятся одонтокласты (цементокласты) и остеокласты, разрушающие эти ткани; в интерстициальной ткани периодонта присутствуют макрофаги, тучные клетки, лейкоциты, которые реализуют защитные функции. Костная стенка зубной альвеолы (собственно альвеолярная кость) представляет собой тонкую костную пластинку, которая окружает корень зуба. Она состоит из пластинчатой костной ткани. Альвеолярная кость включает: 1 – компактную кость, которая выстилает лунку зуба и покрывает перегородки альвеолярной кости, которые имеют разное строение: в области передних зубов – остроконечные; премоляров – закругленные, куполообразные; моляров – вид усеченной пирамиды; 2 – губчатую кость, которая образована анастомозирующими трабекулами, между ними располагаются костномозговые пространства, заполненные костным мозгом. Кортикальная пластинка альвеолы имеет свои особенности: в нее внедряются элементы периодонтальной связки (шарпеевы волокна), фолькмановские каналы, через них в периодонт проникают сосуды и нервы. Наличие подобных структур при развитии острого воспаления в периодонте может способствовать распространению процесса в кость, а лимфатические капилляры и венулы, связанные с общим кровотоком, могут стать основой генерализации процесса вплоть до развития сепсиса и бактериального эндокардита. Слизистая оболочка десны представляет собой часть слизистой оболочки полости рта, покрывающей альвеолярные отростки челюстей. Выделяют три зоны, различающиеся по строению: прикрепленная, свободная десна и сулькулярная десна. Прикрепленная десна сравнительно малоподвижна, так как она не имеет подслизистого слоя и плотно сращена с надкостницей соединительнотканными волокнами. Свободная часть десны не связана с поверхностью зуба и не имеет прочного прикрепления к надкостнице соединительнотканными волокнами. Свободная и прикрепленная десна образованы многослойным плоским ороговевающим эпителием и собственной пластинкой слизистой оболочки, состоящей из рыхлой соединительной ткани с богатой сетью микрососудов. Строение зубодесневого соединения Эпителий борозды (рис.1-2) выстилает внутреннее пространство бороздки. Около поверхности эмали он переходит в эпителий прикрепления (рис.1-3). За пределами бороздки он переходит в эпителий десны (рис.1-1). Эпителий борозды имеет существенные особенности: лишен слоя ороговевающих клеток (это значительно повышает его проницаемость и регенераторные способности), расстояние между эпителиальными клетками больше, чем в других отделах слизистой оболочки десны (это способствует повышенной проницаемости эпителия). Эпителий прикрепления – многослойный плоский неороговевающий, является продолжением сулькулярного эпителия (эпителия борозды), выстилая ее дно и образуя вокруг зуба манжетку, прочно связанную с поверхностью эмали, которая покрыта первичной кутикулой. Существуют две точки зрения по вопросу о прикреплении десны к зубу в области зубодесневого соединения. Первая – поверхностные клетки эпителия прикрепления связаны с кристаллами апатита зуба с помощью полудесмосом. Вторая – образование физико-химической связи между эпителием и поверхностью зуба посредством макромолекул десневой жидкости.  Рис. 1.Схема зубодесневого прикрепления: 1 – ротовой эпителий; 2 – эпителий борозды; 3 – эпителий прикрепления Клетки, находящиеся под поверхностным слоем эпителия прикрепления, слущиваются в просвет десневой борозды. Интенсивность десквамации эпителия прикрепления очень высока, но потеря клеток уравновешивается их постоянным новообразованием в базальном слое, где для эпителиоцитов характерна очень высокая митотическая активность. Скорость обновления эпителия прикрепления в физиологических условиях составляет у человека от четырех до десяти суток. Собственная пластинка слизистой в области зубодесневого соединения образована рыхлой волокнистой тканью с большим количеством мелких сосудов. Четыре-пять параллельно идущих артериол образуют густое сетевидное сплетение в области десневого сосочка. Капилляры десны очень близко подходят к поверхности эпителия; в области эпителиального прикрепления они покрыты лишь несколькими слоями шиповатых клеток. На долю кровотока десны приходится 70% от кровоснабжения других тканей пародонта. Через сосудистую стенку проникают гранулоциты (преимущественно нейтрофильные) и в меньшем числе – моноциты и лимфоциты, которые затем через межклеточные щели продвигаются в направлении эпителия, а затем, выделяясь в просвет десневой борозды, попадают в десневую и ротовую жидкость. В соединительной ткани десны имеются миелинизированные и немиелинизированные нервные волокна, а также свободные и инкапсулированные нервные окончания. Свободные нервные окончания относятся к болевым и температурным рецепторам, а инкапсулированные – к механорецепторам. Наличие нервных рецепторов, относящихся к тригеминальной системе, позволяет считать пародонт обширной рефлексогенной зоной; возможно рефлекторное влияние на сердце и органы желудочно-кишечного тракта. Топическое представительство ветвей тройничного нерва, иннервирующих ткани зуба и пародонт, обнаружено также и в гассеровом узле, что позволяет предполагать влияние парасимпатической иннервации на сосуды десны. Это имеет отношение к сосудам верхней челюсти, так как сосуды нижней челюсти находятся под мощным контролем симпатических вазоконстрикторных волокон, идущих от верхнего шейного симпатического узла. В связи с этим сосуды верхней и нижней челюстей у одного человека могут находиться в разном функциональном состоянии (констрикции и дилятации), которое часто регистрируется функциональными методами. Функции пародонта: 1. Опорная (удерживающая, амортизирующая) – под воздействием нагрузки коллагеновые волокна выпрямляются, что позволяет им удлиняться, а зубу смещаться относительно стенки альвеолы. После прекращения давления волокна принимают первоначальную форму, а зуб возвращается в исходное положение. При этом в системе зуб – периодонтальная связка – альвеолярный отросток при решающем участии сосудистой системы реализуется демпферная функция указанного тканевого комплекса: а) в области шейки зуба и вокруг верхушки корня зуба в периодонте располагаются артериовенозные анастомозы; б) перивазальные зоны периодонта в норме построены из рыхлой соединительной ткани, что значительно повышает емкостные возможности сосудов при их расширении; в) вблизи артериовенозных анастомозов в периодонте и стенке альвеолы располагаются крупные тонкостенные венозные сосуды, играющие роль накопителей (коллекторов) крови. На пике механического давления вследствие смещения зуба в соответствующих участках периодонта происходит сброс крови. Минуя микрососудистое русло, она поступает в венозные коллекторы зон с пониженным давлением, а на ее место приходит активный приток крови из артериальных сосудов. 2. Барьерная – эпителий десны имеет значительную толщину, низкую проницаемость, химическую и механическую устойчивость рогового слоя, слущивание наружного слоя, быстрое обновление; коллагеновые и эластические волокна защищают от механического воздействия (сдавление, растяжение, разрыв). Лейкоциты, макрофаги, тучные клетки, плазматические клетки содержатся в тканях и проникают в десневую борозду; эпителий прикрепления – механический барьер, имеющий повышенную проницаемость, быстрое обновление. 3. Трофическая – интенсивное кровоснабжение и иннервация обеспечивают высокий обмен веществ и митотическую активность. 4. Рефлекторная – регуляция жевательного давления. 5. Пластическая – образование тканей, их восстановление и перестройка в ходе физиологических и патологических процессов. Рентгенологическая характеристика пародонта в норме: здоровая сформированная кость альвеолярного отростка рентгенологически характеризуется наличием четкой кортикальной пластинки. Расположение вершин межзубных перегородок ниже эмалево-цементной границы на 2 мм при отсутствии явлений остеопороза и сохранении кортикальной пластинки не рассматривается как патология. Знание инволютивных процессов в пародонте имеет большое практическое значение для правильной постановки диагноза. Возрастные изменения десны, связанные с процессами старения организма, заключаются в склонности к гиперкератозу, истончении базального слоя, атрофии эпителиальных клеток, уменьшении числа капилляров и количества коллагена, расширении и утолщении стенок сосудов, уменьшении содержания лизоцима в тканях десны. Инволютивные процессы в костной ткани в норме начинаются у человека в возрасте 40-50 лет в виде слабовыраженного остеопороза. Замедляется построение костной ткани. После 50 лет наступает диффузный остеопороз с атрофией альвеолярного края. После 60 лет клинико-рентгенологические возрастные изменения в тканях пародонта характеризуются обнажением корня при отсутствии пародонтальных карманов и воспалительных изменений в десне, остеопорозом (особенно постклимактерическим) и остеосклерозом. Тема занятия № 3:Основные методы обследования пациентов с заболеваниями пародонта. Индексная оценка состояния тканей пародонта Основные понятия и положения темы: Обследование пациентов с патологией пародонта должно проводиться по определенному плану, состоящему из основных и дополнительных методов исследования. Основные методы включают опрос и осмотр. При опросе следует выяснить жалобы пациента, анамнез болезни, анамнез жизни, которые отражают субъективные представления пациента о его болезни и общем состоянии. Причины посещения и жалобы пациента При начальных формах заболеваний пародонта пациент чаще всего не предъявляет никаких жалоб. Стоматолог выявляет наличие патологических процессов в тканях пародонта случайно, при оказании терапевтической (санация) или ортопедической помощи. Жалобы: 1. На кровоточивость десен при чистке зубов или самопроизвольную кровоточивость, запах из полости рта, подвижность и смещение зубов, обнажение корней зубов, появление свищей и абсцессов, повышенную чувствительность зубов к температурным и химическим раздражителям. Реже – жалобы на отечность десневого края, зуд и боли в деснах. 2. В качестве жалоб на общее самочувствие пациенты отмечают быструю утомляемость, слабость, повышение температуры при явлениях обострения, очень редко на головную боль. 3. Посещение в рамках поддерживающей терапии. Анамнез заболевания 1. Давность заболевания и возможные причины его развития. 2. Особенности течения заболевания: наличие обострений, их причина и частота. 3. Причины потери отсутствующих зубов. 4. Проводилось ли лечение ранее, каковы были его результаты, какие процедуры обеспечивали наибольший эффект. Анамнез жизни 1. Возраст пациента. 2. Профессия пациента, характер производства и наличие профессиональных вредностей. Условия быта. 3. Необходимо выяснить и правильно оценить, какими заболеваниями страдает пациент в настоящее время, или какие заболевания и оперативные вмешательства он перенес. Установлено, что сахарный диабет, заболевания системы крови и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, бронхит и бронхиальная астма, заболевания почек, ревматизм, полиартрит, беременность, опухоли, травмы головы и шеи, прием лекарственных средств увеличивают риск развития заболеваний пародонта и ухудшают их прогноз. 4. Необходимо уточнить характер питания: регулярность, долю в пищевом рационе белков или углеводов, консистенцию употребляемой пищи, жевание на одной стороне, регулярность питания. 5. Важно выяснить наличие хронической интоксикации за счет таких вредных привычек, как курение, употребление алкоголя и наркотиков. 6. Определенное значение имеет наследственный фактор. 7. Исключительно важно оценить уровень гигиены полости рта, ее регулярность. Осмотр пациента – основной клинический метод обследования, позволяющий объективно оценить состояние тканей пародонта. При осмотре следует соблюдать следующие этапы: 1. Оценка общего состояния: слабость, повышение температуры. Важное значение имеет психологический статус и эмоциональный настрой пациента, его контактность. 2. При внешнем осмотре определяют цвет кожных покровов, наличие рубцов, асимметрии лица, состояние красной каймы губ. 3. Обращают внимание на тонус жевательных мыщц, наличие парафункций. 4. Оценивают состояния регионарных лимфатических узлов: их консистенцию, увеличение, болезненность при пальпации. 5. Учитывают объем и правильность движения нижней челюсти, наличие хруста в области ВНЧС при открывании рта. Осмотр полости рта 1. Осмотр полости рта необходимо начинать с преддверия. Определяют глубину преддверия. Проводят осмотр уздечек и тяжей, уровень их прикрепления и выраженность. Определение соотношений отделов десны: I тип соотношения отделов десны: характеризуется таким размером прикрепленной части десны, который превышает размер свободной десны по линии, совпадающей с продольной осью зуба. Не требует коррекции. II тип соотношения отделов десны: характеризуется таким размером свободной десны, когда она равна или превышает размер прикрепленной десны. Требует коррекции. Определение уровня прикрепления уздечки губы (тяжа слизистой оболочки): I тип прикрепления уздечки губы (тяжа): линия (А), соединяющая точки пересечения десневого желобка с продольной осью зубов, ограничивающих уздечку (тяж), не пересекает последнюю и не проходит в точке её прикрепления, а располагается коронарно на расстоянии, превышающем размер свободной десны. Не требует коррекции (рис. 2.).  Рис. 2. Определение уровня прикрепления уздечки губы: А – ось зуба; 1 – линия, проведенная по месту прикрепления уздечки; 2 – линия, соединяющая точки пересечения десневого желобка с продольной осью зуба II тип прикрепления уздечки (тяжа): линия (А), соединяющая точки пересечения десневого желобка с продольной осью зубов, ограничивающих уздечку (тяж), пересекает последнюю (3 класс), совпадает с точкой прикрепления уздечки (2 класс), а если располагается коронарно, то на расстоянии, равном или меньше чем размер свободной десны (1 класс). Требует коррекции. Преддверие рта I тип («глубокое» или выраженное):характеризуется соотношением отделов десны I типа, уровнем прикрепления уздечки по I типу. Не требует коррекции. Преддверие рта II тип («мелкое» или слабовыраженное): характеризуется II типом соотношения отделов десны и его сочетанием с II типом прикрепления уздечки. Требует коррекции. 2. Далее оценивают состояние других отделов слизистой оболочки полости рта, наличие патологических элементов. 3. Затем осматривают десневой край, цвет которого может быть бледно-розовым, гиперемированным, цианотичным, анемичным; определяют форму десневого края (гипертрофия или атрофия); наличие изъязвлений (проба Кёчке), интенсивность кровоточивости при зондовой пробе (индекс кровоточивости десневой борозды (SBI) по Мюллеманну и Сону (1971) в модификации Коуэлла (I.G. Cowell, 1975); распространенность указанных клинических проявлений (индекс РМА). Для выявления воспалительного процесса в десне применяется проба Шиллера – Писарева. Индекс кровоточивости десневой борозды (SBI) по Мюллеманну и Сону (1971) в модификации Коуэлла (I.G. Cowell, 1975): пародонтальным зондом проводят вертикальное зондирование десневой борозды, определяют симптом кровоточивости в межзубных промежутках для двух рядом стоящих зубов: в квадрантах I, III – с вестибулярной стороны, в квадрантах II, IV – с оральной стороны. Система балльных оценок: 0 баллов – кровоточивости в межзубном промежутке нет; 1 балл – кровоточивость в межзубном промежутке есть. SBI = (сумма баллов / число зубов у пациента) Х 100% Критерии оценки: до 10% – допустимый уровень индекса, более 10% – необходимы терапевтические мероприятия. 4. Отмечают наличие зубных отложений, их консистенцию, локализацию, количество. Индекс Грина – Вермилиона (J.C. Greene, J.R. Vermillion, 1960), Силнесс – Лоэ (J. Silness, H. Loe, 1964), по Федорову – Володкиной 5. Специальным градуированным пародонтологическим зондом определяют глубину зубодесневой бороздки или пародонтального кармана с четырех поверхностей каждого зуба, при этом учитывается наибольшее значение показателя. Этот признак очень важен, так как является одним из критериев, определяющих тяжесть пародонтита (индексы КПИ по Леусу, ПИ по Расселу, CPITN). Пародонтальный индекс ПИ (Russel, 1956) – отражает воспаление десны, образование карманов с последующей резорбцией альвеолярной кости, фактическую потерю функции зуба. Критерии оценки ПИ: 0 баллов – отсутствуют признаки воспаления, рентгенологическая картина соответствует норме; 1 балл – легкое воспаление десны, не окружающее зуб циркулярно, рентгенологическая картина без изменений; 2 балла – гингивит вокруг шейки зуба, но нет нарушения зубодесневого прикрепления, рентгенологическая картина без изменений; 4 балла – пародонтальный карман, начальная степень резорбции вершин межзубных перегородок; 6 баллов – пародонтальный карман, но не нарушена жевательная функция, зуб не смещен, горизонтальная резорбция межзубной перегородки до ½ длины корня; 8 баллов – выраженная деструкция тканей пародонта с потерей жевательной функции, зуб легко подвижен, может быть смещен, резорбция превышает ½ длины корня, может определяться внутрикостный карман. При определении индекса осматривают все зубы. Индекс определяют делением суммы баллов на число обследованных зубов. Индекс оценивают следующим образом: 0,1-0,2 – клинически здоровая десна; 0,5-1,0 – гингивит; 1,5-4,0 – пародонтит средней степени тяжести; 4,0-8,0 – пародонтит тяжелой степени тяжести. Глубина пародонтального кармана не всегда соответствует величине истинной деструкции тканей пародонта. При выраженном отеке или гипертрофии десневой край располагается выше цементо-эмалевой границы, а при наличии рецессии – смещен апикально. Величину рецессии десны измеряют от цементо-эмалевой границы до десневого края (для оценки рецессии десны используют классификацию Миллера (P.D. Miller, 1985), уровень потери зубо-десневого прикрепления – от цементо-эмалевой границы до дна пародонтального кармана. Потеря пародонтального прикрепления – разрушение или утрата соединительнотканного прикрепления зуба, соответствует расстоянию от цементно-эмалевого соединения до апикальной границы деструкции пародонта по длинной оси зуба, выражается в миллиметрах (мм) (рис.3).  Рис. 3. Потеря пародонтального прикрепления (схема) В каждом случае глубина кармана составляет 6 мм. А – потеря пародонтального прикрепления 4 мм, а уровень резорбции костной ткани на 1/3 длины корня; Б – потеря прикрепления и глубина кармана совпадают, а уровень резорбции кости – ½ длины корня; В – потеря прикрепления 12 мм (карман 6мм), а уровень резрбции кости – ¾ длины корня Классификация рецессии тканей пародонта (MillerP. D., 1985) (Рис. 4) I класс – краевая рецессия тканей (пародонта), которая не распространяется за границу слизисто-десневого соединения и не сопровождается потерей межзубной десны и костной ткани межальвеолярной перегородки. Возможно полное закрытие поверхности корня в результате лечения. II класс – краевая рецессия тканей, которая достигает или пересекает границу слизисто-десневого соединения и не сопровождается потерей межзубной десны и костной ткани межальвеолярной перегородки. Оправданы ожидания полного закрытия поверхности корня. III класс – краевая рецессия тканей (пародонта), которая достигает или пересекает границу слизисто-десневого соединения, но межзубная десна или костная ткань межальвеолярной перегородки могут быть частично утрачены (зияющий межзубный промежуток). Частичное закрытие обнаженной поверхности корня возможно. IY класс – краевая рецессия тканей, при которой рецессия достигает или пересекает границу слизисто-десневого соединения. При этом межзубная десна или костная ткань межальвеолярной перегородки могут быть утрачены с образованием зияющих межзубных промежутков, что может сочетаться с неправильным положением зуба. Попытки устранить обнажение поверхности корня, вероятно, окажутся безуспешными.   I класс II класс   III класс IY класс Рис. 4. Классификация рецессии тканей пародонта (Miller P. D., 1985) Зондирование – основной метод диагностики фуркационных дефектов. Классификация фуркационных дефектов LindheJ. (1983) (Рис.5). I класс – начальная деструкция межкорневой перегородки на одну треть её поперечного сечения или меньше. II класс – частичная деструкция межкорневой перегородки превышает одну треть её поперечного сечения, но не образует сквозной дефект. III класс – тотальная деструкция межкорневой кости в горизонтальном направлении с формированием сквозного дефекта. 6. Характер отделяемого из пародонтальных карманов определяется с помощью гладилки при легком надавливании на десневой край параллельно шейке зуба, а также при проведении пробы Парма (бензидиновая). Проба основана на изменении цвета реактива при контакте с гнойным отделяемым. 7. Обследование зубов и зубных рядов. В истории болезни необходимо отметить наличие кариозных и некариозных поражений, качество пломб («нависающие» края, невосстановленные контактные пункты, отсутствие выраженного экватора). Подвижность зубов определяют по шкале Миллера (P.D. Miller) в модификации Флесзара (T.J. Fleszar, 1980): I степень – смещение зуба относительно вертикальной оси не превышает 1мм; II степень – смещение зуба в щечно-язычном направлении более 1мм; III степень – смещение зуба во всех направлениях, функция зуба нарушена.    I класс II класс III класс Рис. 5. Классификация фуркационных дефектов Lindhe J. (1983) 8. Оценивают прикус, наличие травматической окклюзии, смещение зубов. Обращают внимание на степень минерализации эмали и состояние эмалевых бугров. Определяют необходимость протезирования и качество уже имеющихся ортопедических конструкций. Пародонтограмма – упрощенная графическая форма регистрации клинических параметров, полученных в ходе инструментального исследования пародонта и зубных рядов (рис.6). Регистрируются следующие клинические показатели: 1) уровень десневого края по отношению к клинической коронке зуба; 2) размер обнажения поверхности корня; 3) глубина пародонтального кармана; 4) класс фуркационного дефекта; 5) степень патологической подвижности зуба.  Рис. 6. Пример заполнения пародонтограммы |