рентгенодиагностика в урологии - пытель. Рентгеноанатомия почек и мочевых путей, их уродинамика

Скачать 4.31 Mb. Скачать 4.31 Mb.

|

|

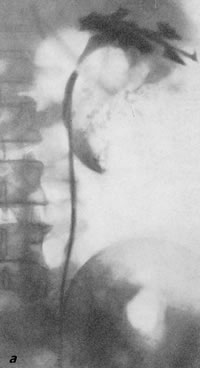

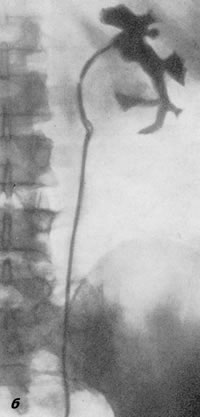

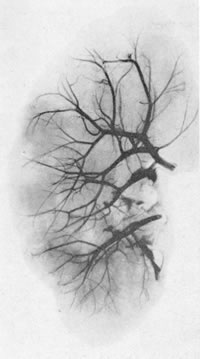

Пельвикальная лимфатическая киста Этот вид кисты локализуется в синусе и воротах почки. Киста может выступать и за пределы синуса. Размеры кисты — от очень маленьких до размера куриного яйца. Иногда кистозное образование состоит из нескольких кист, связанных друг с другом лимфатическими сосудами в силу чего их рассматривают как ретенционные лимфатические кисты Dublier и Evans (1958) описали рентгенологические признаки этих кист, однако они мало патогномоничны, ибо весьма однотипны как для простой кисты, так и для опухоли. В противоположность простой кисте пельвикальная киста не вызывает изменений в почечной паренхиме. Она проявляется экстраренальным экспансивным ростом, располагается вблизи ворот почки и деформирует их, но не вызывает ангиографических признаков поражения почечной паренхимы. Мультикистозная почка Патологический процесс заключается в замещении почки конгломератом кист различной величины. Мочеточник отсутствует либо имеется частичная или полная атрезия его. Это заболевание следует отличать от поликистозных почек. Оно всегда одностороннее, наблюдается в детском возрасте. Кистозные образования содержат муциноподобную жидкость. На обзорных рентгенограммах удается видеть плотную значительных размеров тень соответственно прощупываемому в области почки образованию. На экскреторных урограммах с больной стороны отсутствует выделение контрастного вещества при нормальном выделении его противоположной здоровой почкой. Цистоскопия и катетеризация мочеточника показывают отсутствие устья последнего либо облитерацию его ниже лоханки. Заболевание это следует дифференцировать с опухолью почки Вильмса, закрытым гидронефрозом, поликистозной односторонней почкой, мезентериальной кистой и другими забрюшинными образованиями. Поликистоз почек Решающая роль в диагностике поликистоза почек принадлежит рентгенологическому исследованию: ретроградной пиелографии, экскреторной урографии, пневморетроперитонеуму, нефротомографии и др. Известную практическую ценность в особых случаях имеет почечная ангиография. Вряд ли любая другая аномалия почки может иметь столь разнообразнейшую рентгенологическую картину, какую имеют поликистозные почки. Это обстоятельство заставляет нас несколько подробнее остановиться на рентгенодиагностике поликистозных почек, располагая значительным опытом нашей клиники (М. Д. Джавад-Заде, 1964). Рентгенологическая картина поликистозных почек является отображением патологоанатомических процессов, лежащих в основе этой своеобразной аномалии развития. Вначале мелкие, а затем крупные кисты, расположенные в почечной паренхиме, медленно увеличиваются в своих размерах. Это приводит к изменению контуров почек; почки изменяются не только в длину, но и в поперечнике. Поверхность почек становится неровной, крупно- или мелкобугристой. Наряду с этим изменяются очертания чашечек, лоханки и верхнего сегмента мочеточника. Прогрессирующее увеличение кист и склеротических изменений в почечной паренхиме и ее сосудах резко нарушает ангиоархитектонику поликистозной почки, что проявляется образованием больших бессосудистых участков. Обзорная рентгенографияв распознавании почечного поликистоза имеет малое значение. Лишь у 6% наших больных почечным поликистозом удалось выявить на рентгенограммах ясные тени увеличенных почек, имевших неровные контуры. Значительно лучшие результаты в отношении выявления размеров и контуров поликистозных почек удается получить при помощи томографии и особенно пневморетроперитонеума. Пресакральный пневморетроперитонеум позволяет судить о величине и форме почек и, следовательно, содействует распознаванию почечного поликистоза. Более четкие данные удается получить тогда, когда пневморетроперитонеум комбинируется с экскреторной урографией. Пневморетроперитонеум показан больным лишь в компенсированной стадии болезни, т. е. когда функциональное состояние почек еще удовлетворительное; в этой же стадии болезни можно получить отчетливые тени экскреторных путей и при урографии. При таком комбинированном исследовании на рентгенограммах видны не только увеличенные, с неровной поверхностью контуры почек, но и тени контрастного вещества в деформированных лоханках и чашечках. Ретроградная пиелография у больных поликистозом почек применяется часто. Снимки следует производить в двух положениях больного: на спине и на животе. Среди 70 больных почечным поликистозом, которым в нашей клинике была произведена ретроградная пиелография, диагноз был поставлен на основании этого исследования у 55 человек. Пиелографический диагноз был абсолютно убедителен тогда, когда характерные изменения на рентгенограммах обнаруживались с обеих сторон. В начальных стадиях болезни, особенно при наличии у больных так называемых маленьких “карликовых” поликистозных почек с небольшими кистами, диагностика заболевания на основании только данных пиелографии оказывается чрезвычайно затруднительной. Так, у 15 наших больных, имевших такие почки, изменения на уретеропиелограммах были не характерны для поликистозных почек. Среди этих больных у 13 диагноз был установлен на основании почечной ангиографии и пнев-моретроперитоыеума. При рентгенодиагностике почечного поликистоза практическую помощь может оказать схема признаков, предложенная Hickel и Cornet (1949) (рис. 214). Рис. 214. Схематическое изображение рентгенологических признаков поликистоза почек (по Hickel, Cornet, 1949). 1 — увеличение расстояния между полюсами почки; 2 — увеличение лоханочного дерева; з — приближение к гребешку подвздошной кости нижнего полюса почки; 4 — расширенные и округленные малые чашечки; 5 — расширение малых чашечек в виде лепестка; 6,7 — удлинение и сужение шейки чашечки; 8, 9 — изображения в виде полулуния; 10 — изображение в виде клешни рака; 11 — симптом розетки; 12 — оси чашечек расположены как спицы колёса; 13 — симптом вставления; 14 — ползущие чашечки; 15 — изображение в виде конфеты; 16 —- изображение верхней чашечки в виде конуса  Анализ наблюдений нашей клиники позволяет признать характерными для почечного поликистоза следующие рентгенологические признаки (рис. 215, 216, 217).  Рис. 215. Двусторонняя ретроградная пиелограмма. Классический поликистоз почек.   Рис. 216. Больная 63 лет. В анамнезе двукратная гематурия. а - ретроградная пиелограмма. Картина, подозрительная на опухоль почки; б — чрескожная почечная кистограмма. Солитарная киста почки. Трансфеморальная почечная ангиограмма не удалась из-за невозможности провести сосудистый катетер в аорту (атеросклероз, деформация подвздошной артерии). Чрескожная пункция кисты, располагавшейся в средней части почки. Аспирировано содержимое кисты (40 мл жидкости янтарного цвета) и последняя наполнена 20 мл 70 % диодона. На рентгенограмме классическая картина солитарной кисты почки. Спустя 8 минут после введения в кисту контрастного вещества появилась тень лоханки правой почки (своеобразная экскреторная урография).  Рис. 217 Ангиограмма поликистозной почки (посмертный препарат)

Экскреторная урография предоставляет ценные данные для диагностики почечного поликистоза только в начальных стадиях болезни, когда функциональное состояние почек еще удовлетворительно. Часто наблюдаемое при поликистозе нарушение функциональной способности почек, проявляющееся резким снижением концентрационной способности, ограничивает применение экскреторной урографии. Согласно нашим наблюдениям, только у 34% больных почечным поликистозом экскреция контрастного вещества при выделительных урограммах была нормальной. При слабом выделении поликистозными почками контрастного вещества весьма ценно сочетание экскреторной урографии с томографией (К. А. Голубева, 1959). Почечная ангиография особенно показана тогда, когда необходимо провести дифференциальную диагностику между поликистозом почек и опухолью почек или солитарной кистой, а диагностическая цен ность почечной ангиографии для распознавания самого трудного случая — опухоли в поликистозной почке — неоспорима. Ангиография также показана для выявления стороны с наибольшим нарушением кровообращения в почке на предмет оперативного вмешательства, например оментореваскуляризации почки и др. Ангиография может быть применена только в компенсированной стадии болезни. В малых, так называемых карликовых, поликистозных почках сосуды артериального дерева имеют мелкорассыпной характер, они узкие, искривленные, далеко отстоящие друг от друга. Для большой поликистозной почки характерно наличие бессосудистых полей различного размера, а также удлиненные, истонченные магистральные артерии с очень малым числом мелких от них ответвлений. На ангиограммах в нефрографической фазе картина напоминает крупные соты или разбросанные и рядом лежащие куски рыхлой ваты (бессосудистые дефекты за счет кист). Контуры почки на нефрограмме бугристые, почка резко увеличена в размерах. Большое значение имеет почечная ангиография в проведении дифференциального диагноза поликистоза почек с мультикистозной почкой, при которой чаще всего показана нефрэктомия. Губчатая почка Это заболевание характеризуется наличием множественных мелких кист в пирамидах почки; впервые описано Lenarduzzi в 1939 г. Оно наблюдается сравнительно редко как у детей, так и у взрослых. В литературе описано около 250 наблюдений такого рода. У подавляющего большинства больных заболевание двустороннее. Степень поражения пирамид может быть различной. Лишь в исключительных случаях заболевание ограничивается 1—2 пирамидами. Диаметр кист равняется 1—3 мм, редко достигает 6 мм. Кисты локализуются исключительно в зоне пирамид, не затрагивая кортикальный слой и бертиниевы столбы почки. Кисты иногда сообщаются с собирательными канальцами, а иногда с чашечкой. В полости кист часто обнаруживаются конкременты. Большинство авторов множественные кисты мозгового вещества почки, так называемую губчатую почку, считают переходной формой к поликистозной почке, нередко сочетающейся с другими дефектами урогенитальной системы. Если множественные мелкие кисты распространяются на весь мозговой слой, то почка приобретает буквально губчатый вид. Функциональная способность почек остается длительный период нормальной. Она нарушается при инфекции, в случае прогрессирующего камнеобразования и нарушения проходимости верхних мочевых путей. Диагноз ставится большей частью на основании экскреторной урографии, реже — ретроградной пиелографии. Экскреторная урография хорошо выявляет заполненные контрастным веществом гроздеподобные кисты в области сосочков и пирамид (рис. 218, 219). Иногда на обзорном снимке могут быть видны тени конкрементов с характерной их локализацией в дистальных отделах пирамид и неправильными контурами. Рентгенологическая картина годами может оставаться неизменной. По данным Abeshouse и Abeshouse (1960), в 78% диагноз губчатой почки устанавливают при помощи экскреторной урографии, в 20% — ретроградной пиелографии ив 2% — лишь на секции.

Дифференциальный диагноз следует проводить со всеми заболеваниями, при которых наблюдаются поликистозные изменения в почечной паренхиме: поликистозными почками, кистозным пиелитом, некротическим папиллитом, хроническим пиелонефритом и др. ПРИОБРЕТЕННЫЕ КИСТЫ ПОЧЕК Гидрокаликоз Гидрокаликоз представляет собой ретенционную дилятацию чашечки в виде шаровидного расширения — “частичный гидронефроз”. Развивается Гидрокаликоз в результате патологических процессов, возникающих в области шейки чашечки, приводящих к затрудненному оттоку мочи из чашечки (камень, пиелонефрит и др.). В отличие от пельвикальной кисты (“дивертикул чашечки”) при гидрокаликозе в стенке чашечки, главным образом в ее шейке, содержатся морфологические изменения (стриктура, воспалительные инфильтраты и др.). Экскреторная урография и ретроградная пиелография устанавливают шарообразное расширение в дистальной зоне чашечки. Это расширение имеет четкие границы и сообщается узким ходом с большой чашечкой. В области шарообразной тени отсутствует характерная для нормального сосочка конусовидная тень. Сравнительно часто в полости гидрокаликса находят конкременты. Ретенционная киста при гидрокаликозе может достичь весьма больших размеров. Эхинококкоз почки Эхинококков почки представляет собой заболевание, обусловленное развитием в ней пузырчатой, гидатидозной стадии гельминта — taenia echinococcus. Являясь относительно редким заболеванием, эхинококкоз почки занимает шестое место после эхинококкоза печени, легких, брюшины и сальника, мышц с подкожной клетчаткой и селезенки. Двусторонний эхинококков почки наблюдается довольно редко. Еще реже встречается эхинококков врожденно единственной почки; такие наблюдения описаны Housel (1891) и М. Д. Джавад-Заде (1954). Интересно отметить, что при почечном эхинококкозе не бывает одновременного поражения эхинококковом других органов. Большой разницы в частоте поражения эхинококковом правой и левой почки не отмечается. Эхинококков почки наблюдается в двух разновидностях:

Киста чаще всего круглая, но иногда принимает неправильную форму. Для нее характерен медленный рост. Она может вскрываться в лоханку и разрываться. Часто киста инфицируется. При длительном существовании в почке паразитарной кисты как хитиновая ее оболочка, так и окружающая ее фиброзная капсула могут пронизываться известковыми солями. При гибели кисты, помимо хитиновой оболочки, и в дочерних пузырьках могут содержаться отложения солей. Сочетание эхинококкоза почки с другими патологическими процессами (камни, туберкулез, гидронефроз и т. д.) встречается крайне редко. Решающее значение в распознавании почечного эхинококкоза принадлежит рентгенологическим методам исследования. Обзорная рентгенограмма показывает изменения, аналогичные изменениям при простой кисте или хорошо отграниченной солидной опухоли. В случае обызвествления эхинококковой кисты на обзорной рентгенограмме бывает видна кольцеобразная или дугообразная тень. Иногда при этом в центре кисты или по периферии ее имеются дополнительные бесформенные тени, соответствующие участкам обызвествления (рис. 220). По данным Surraco (1954), это имеет место в 25,8% всех случаев почечного эхинококкоза.

Пиелографические данные во многом идентичны с данными при солитарнои кисте почки, однако для эхинококкоза почки имеются и некоторые патогномоничные рентгенологические признаки. Если фиброзная капсула не является интактной, контрастное вещество может проникнуть между паразитарной кистой и фиброзной капсулой. Часто наблюдается сильно растянутая чашечка. Если киста вскрылась в лоханку, то контрастное вещество проникает при пиелографии в полость кисты и на пиелограмме выявляются мелкие округлые образования в большой полости — дочерние паразитарные кисты. При экскреторной урографии или ретроградной пиелографии в случаях закрытого эхинококкоза почки могут наблюдаться следующие варианты:

Для открытой формы эхинококкоза почки характерны следующие два вида рентгенологической картины:

Рис. 221 Схематическое изображение различных видов пиелограмм при почечном эхинококкозе (Surraco, 1954) Эхинококков почки приходится дифференцировать с гидронефрозом, солитарной кистой, опухолью почки и опухолями забрюшинного пространства. | ||||||||