рентгенодиагностика в урологии - пытель. Рентгеноанатомия почек и мочевых путей, их уродинамика

Скачать 4.31 Mb. Скачать 4.31 Mb.

|

|

ТРАВМЫ ПОЧЕК Урорентгенологическое обследование больных с острой закрытой травмой почек следует начинать с обзорного снимка и экскреторной урографии. При особых обстоятельствах необходима ретроградная пиелография. Обзорный снимок мочевых путей позволяет составить представление о тяжести повреждения: обширная разлитая гомогенная тень в области почки, отсутствие контуров почки и края поясничной мышцы указывают на значительные размеры забрюшинного околопочечного кровотечения. Если общее состояние больного позволяет произвести рентгеноскопию грудной клетки, то при ней можно констатировать ограничение или отсутствие подвижности купола диафрагмы с соответствующей стороны. Экскреторная урография, которую предпочтительнее производить с компрессией, имеет следующие преимущества:

Несмотря на это, возможности экскреторной урографии ограничены. Нередко поврежденная почка не выделяет контрастное вещество в достаточной концентрации и на рентгенограмме отсутствует ясное изображение чашечно-лоханочной системы, что не позволяет установить вид и характер травмы. Это может зависеть от временного нарушения почечной гемодинамики вследствие острой травмы, сниженного артериального давления, повреждения ветвей почечной артерии. В. Е. Субоцкий (1958) среди 18 больных с закрытой травмой почки, которым была произведена экскреторная урография, не получил изображения чашечно-лоханочной системы у 11 человек. Deuticke (1964) считает, что экскреторная урография позволяет распознать вид и тяжесть повреждения почек только у 40% больных, тогда как ретроградная пиелография дает положительный диагностический ответ почти у 100 % больных. В тех случаях, когда возникают значительные трудности в распознавании характера, размеров и тяжести свежей травмы почки и имеются соответствующие клинические указания на необходимость оперативного пособия, а экскреторная урография не дает ясных результатов, прибегают к ретроградной пиелографии. Этот метод с использованием двух- или трехатомных йодистых рентгеноконтрастных веществ при безупречной технике исследования является безопасным и безвредным. Мы многократно убеждались в большой диагностической ценности ретроградной пиелографии при повреждениях почки, обеспечивающей быструю и точную диагностику и облегчающей решение вопросов лечебной тактики, в частности выбор оперативного пособия. В. Е. Субоцкий (1961) на основании анализа результатов ретроградной пиелографии, произведенной 30 больным с закрытой травмой почки, пришел к выводу о том, что данный метод не опасен и может применяться во всех острых случаях, кроме тех, в которых вследствие сильного кровотечения или сильной кровопотери показано немедленное оперативное вмешательство. Такого же мнения придерживается большинство отечественных и зарубежных урологов и хирургов [С. П. Федоров, Б. А. Петров (цит. по В. Е. Субоцкому, 1961), Н. А. Лопаткин, 1961; Ljunggren, 1936: Boeminghaus, 1949; Sabadini et Ducassou, 1951, 1953, и др.]. Ранняя ретроградная пиелография устанавливает более точно морфологические разрушения и изменения почечной паренхимы и экскреторных путей. Лишь изолированные повреждения паренхимы, не проникающие в лоханку, без большой периренальной гематомы не обнаруживаются на пиелограмме. Выявление на пиелограмме большого повреждения почки со значительным проникновением контрастного вещества за ее пределы служит показанием к раннему обнажению почки даже при отсутствии угрожающего кровотечения, еще до того как разовьются мочевые затеки в забрюшинной клетчатке или другие осложнения травмы (Parkhurst, Landsteiner, 1957). Ретроградную пиелографию целесообразно производить или в ближайшие часы после травмы при удовлетворительном общем состоянии больного, или спустя 36—48 часов от момента травмы, когда опасность острого кровотечения и шока миновала. При повреждениях почки на экскреторной урограмме и ретроградной пиелограмме находят следующие признаки:

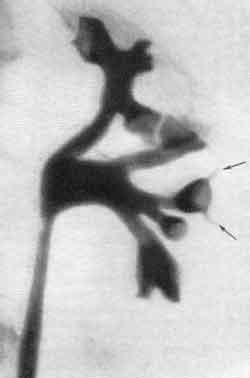

Рис. 222. Ретроградная пиелограмма Мужчина 28 лет Травма нижнего полюса почки. Тени, исходящие из нижних чашечек, напоминают роговидный синусный рефлюкс. Деформация лоханки

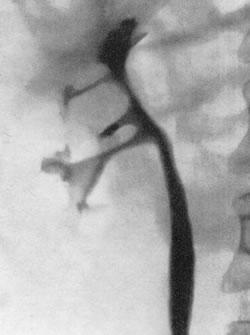

Рис. 224. Ретроградная пиелограмма. Женщина 20 лет. Полтора года назад закрытая травма правой почки. Была большая околопочечная гематома. Через год периодические гипертонические кризы. Деформация нижних и верхних чашечек. Посттравматическая нефропатия. Организовавшаяся околопочечная гематома привела к гипертонии. Следует указать, что пиелограмма в случае небольших ушибов почечной паренхимы без разрыва фиброзной капсулы может оказаться совершенно нормальной. Схемы часто наблюдаемых на рентгенограммах, деформаций почечной тени и чашечно-лоханочной системы при повреждениях почки представлены на рис. 225.  Рис. 225. Схема урографических признаков при различных закрытых повреждениях почек. Рентгеновские снимки следует производить в двух проекциях горизонтального положения больного прямой косой позиции в три четверти. Как экскреторная урография, так в соответствующих случаях и ретроградная пиелография являются ценными методами для своевременного распознавания повреждения почки, характера и тяжести его. Оба эти метода могут применяться при отсутствии у больного шока или по ликвидации его при использовании двух- или трехатомных рентгеноконтрастных препаратов. Иногда приходится прибегнуть к почечной ангиографиипри закрытой травме почки,которая помогает не только установить и уточнить диагноз, но и правильно определить объем оперативного вмешательства [А. Я. Пытель и Н. А. Лопаткин, 1957; Olsson, Limderquist, 1963]. При разрыве почки обычно имеет место нарушение целости одной или нескольких ветвей почечной артерии, что при ангиографии приводит к затеканию контрастной жидкости в паранефральную клетчатку. Эти бесформенные пятна контрастной жидкости на рентгенограммах сохраняются в течение 10—20 минут. Увеличение интенсивности тени в более поздние сроки указывает на повреждение лоханки. При помощи почечной ангиографии выявляется не только локализация повреждения почки, но и характер и глубина травмы. Следует иметь в виду, что иногда как следствие травмы почки может возникнуть тяжелая нефрогенная гипертония в результате нарушенного почечного кровоснабжения организовавшейся околопочечной гематомой (см. рис. 224). Диагностика нефрогенной гипертонии в таких случаях может быть обеспечена при помощи почечной ангиографии. ЛОХАНОЧНО-ПОЧЕЧНЫЕ РЕФЛЮКСЫ В связи с широким применением в медицинской практике ретроградной пиелографии возникло учение о лоханочно-почечных рефлюксах. В основу этого учения положены наблюдения над обратным затеканием контрастной жидкости из лоханки в почечную паренхиму с последующим оттоком в общую систему кровообращения. В одних случаях это обратное затекание содержимого лоханки осуществляется вследствие небольших надрывов чашечек в области их форниксов, в других — содержимое лоханки проникает из вершины сосочков глубоко в канальцевую систему почки. Знание современного учения о лоханочно-почечных рефлюксах крайне необходимо врачу, ибо оно предотвращает диагностические ошибки при интерпретации пиелограмм и содействует углубленному изучению патогенеза многих заболеваний почек и верхних мочевых путей. Многочисленными экспериментальными и клиническими наблюдениями установлено, что форникальная зона чашечек нормальной почки человека вследствие особого ее строения обнаруживает повышенное предрасположение к разрыву, даже при сравнительно небольшом повышении внутрилоханочного давления. Обычно после того, как наступает нарушение целости форникса, моча или контрастная жидкость легко проникает за пределы лоханки и прежде всего в почечный синус. Явление проникновения содержимого лоханки в почечную интерстициальную ткань и ее сосуды в результате нарушения целости слизистой чашечки в области форникса называется форникальным рефлюксом (рис. 226, 1). Если же происходит затекание лоханочного содержимого в канальцы сосочка без надрыва слизистой чашечки и затем это содержимое проникает далее из канальцев в межуточную почечную ткань, то такой рефлюкс называется тубулярным(рис. 226, 2). Это два основных вида лоханочно-почечных рефлюксов. Они отличаются друг от друга как различным местом проникновения содержимого лоханки в почечную паренхиму, так и различной морфологической и рентгенологической картиной. Рефлюкс на пиелограмме — это в большинстве случаев видимое выражение нарушенного опорожнения почечной лоханки и; следовательно, чрезмерно повышенного внутрилоханочного давления. Повышенное давление в лоханке может возникнуть в результате внезапной закупорки мочеточника конкрементом либо от переполнения контрастной средой лоханки при производстве пиелографии, либо в результате нарушенного нервно-мышечного тонуса верхних мочевых путей, приводящего к гиперкинезу. Рис. 226. Основные; пути проникновения содержимого чашечки и лоханки в почечную ткань.  1 — при форникальном рефлюксе; 2 — при тубулярном рефлюксе. а — v. arcuata; б — v. stellata; в — vv. interlobulares. Частота рефлюксов при ретроградной пиелографии, но данным разных авторов, колеблется от 1,33 до 28%. Kohler в 1953 г. сообщил о 21,8% лоханочно-почечных рефлюксов. По нашим данным (А. Я. Пытель, 1959), рефлюксы при ретроградной пиелографии наблюдаются в 15%. Bossi и Viviani (1962) сообщили о 97 случаях рефлюксов на 546 ретроградных пиелографии, что соответствует 17,7% . Рефлюксы при экскреторной урографии, производимой с компрессией мочеточников, по данным Olsson (1948), встречаются в 3,7%, а по данным Boyarsky (1957), в 2,5%. Вообще среди всех случаев экскреторной урографии лоханочно-почечиые рефлюксы наблюдаются от 2,5% (Olsson, 1948) до 4,13% (Bossi и Viviani, 1962). Среди всех видов рефлюксов форникальные наблюдаются в 76,2%., а тубулярные в 23,8%. Как форникальный, так и тубулярный рефлюкс может проявляться в различных формах и степенях интенсивности инфильтрации почечной ткани (см. ниже классификацию рефлюксов). Они могут иметь место и в одной и той же почке, но в разных чашечках. Известное значение в возникновении рефлюксов, очевидно, имеет и форма лоханки, и ее положение. Согласно нашим наблюдениям, у больных, на пиелограммах которых были выявлены рефлюксы, последние в 73% исходили из лоханки ампулярной экстраренальной формы и в 27% — из лоханки интраренального вида.

ФОРНИКАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС В начальных фазах повышенного внутрилоханочного давления имеется форникальная резорбция, которая может достигнуть больших степеней. В дальнейшем, если повышение внутрилоханочного давления продолжается, и заполнение почечной лоханки все усиливается, возникает разрыв форникса, что обусловливает затекание мочи и контрастной жидкости в почечный синус, окружающий чашечки. Так возникает пиело-синусный рефлюкс. Пиелографически этот вид рефлюкса распознается по тени, располагающейся по краю форникса, т. е. на чашечной нише в виде маленького рога (рис. 227, а). В том случае, если в синус проникнет большое количество содержимого лоханки, рогообразный начальный экстравазат приобретает более грубые очертания и имеет вид неправильной формы глыбок, которые могут иногда окружать даже шейку чашечки (рис. 227, б). Если же содержимое лоханки продолжает оставаться под повышенным давлением, то поступающее в почечный синус количество мочи или контрастной жидкости будет увеличиваться и станет, затем распространяться вдоль сосудов, но периваскулярным щелевым пространствам, главным образом по ходу разветвляющихся вен почки: интерлобарным, дугообразным, радиальным — кортикальным. Рентгенологически прохождение контрастной жидкости на пиелограммах в этих случаях обозначается наличием тонких полос соответственно периваскулярным пространствам по ходу вен. Этот вариант форникального рефлюкса называется перивенозным или периваскулярным рефлюксом. При дальнейшем переполнении контрастной жидкостью периваскулярных пространств наступает диффузная инфильтрация почечной паренхимы. Иногда периваскулярное распространение контрастной жидкости соответствует vv. arciformes, в результате чего на пиелограмме становятся видимыми так называемые аркады, часто неправильно расцениваемые в литературе как вторжение или прорыв контрастной жидкости непосредственно в вены. При периваскулярном рефлюксе речь может идти только о заполнении периваскулярных пространств дугообразных вен при одновременном сжатии этих сосудов. Рис. 227. Пиело-синусный рефлюкс. а — тень в виде рога; б — тень в виде глыбок.  Истинныйпиело-венозный рефлюкс, когда контрастная жидкость проникает в кровяное русло путем отрыва или разрыва сжатых сосудов (что имеет место чаще всего в области кортико-медуллярной зоны почечной паренхимы), сравнительно редок. Явление, называемое в литературе и в повседневной практике пиело-венозным рефлюксом, на самом деле чаще всего является перивенозным рефлюксом. Если контрастная жидкость действительно вторгается в венозное кровяное русло, то она быстро в нем разбавляется кровью и столь же быстро отводится по почечной вене в нижнюю полую вену. К пиело-венозному рефлюксу должны быть отнесены и такие виды обратного тока содержимого лоханки, когда последнее, проникнув сквозь поврежденный свод чашечки, приводит к нарушению стенки одной из вен форникального венозного сплетения. Истинные пиело-венозные рефлюксы на пиелограмме удается видеть редко (рис.228,229). При проникновении контрастной жидкости в почечный синус и в нериваскулярные (перивенозные) пространства возникающие при этом на рентгенограммах тени можно видеть в течение 10—20 минут. Наоборот, при пиело-венозном рефлюксе тени контрастной жидкости, находящейся в венах, быстро исчезают по указанным выше причинам.  Рис. 228. Периваскулярный рефлюкс. Аркадообразные тени соответствуют околовенозным пространствам v. arciformes.

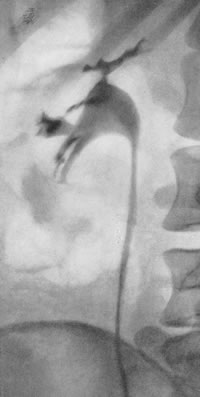

Итак, морфологически синусный рефлюкс выявляется в виде рогообразной тени (рис.230,231) по краям форникса или в виде неправильной формы глыбок. Периваскулярный рефлюкс характеризуется аркадообразными очертаниями и тонкими линейными полосами. Для собственно пиело-венозного рефлюкса на рентгенограмме характерны полосы, направляющиеся в медиальную сторону к позвоночнику и частично соединяющиеся дихотомически (рис. 229, а, б).

В той большой легкости и быстроте, с какой лоханочное содержимое может проникнуть в почечную вену, а затем в нижнюю полую вену и далее, можно убедиться, если произвести предложенную нами пробу на проходимость форникального аппарата в только что оперативно удаленных почках по поводу различных заболеваний. Эта проба может быть проведена в двух вариантах:

Если в лоханку по мочеточнику под повышенным давлением (примерно 60 мм рт. ст.) ввести раствор какой-либо краски, например метиленовой синьки, то вскоре краска начнет отчетливо выделяться из основного ствола почечной вены или ее ветвей, расположенных в области почечного синуса (рис. 232). Если же нормальную или мало измененную патологическим процессом почку поместить в сосуд, наполненный водой, а затем в лоханку нагнетать воздух при помощи резинового баллона или шприца (рис. 233), то вскоре после того, как лоханка окажется туго наполненной воздухом, последний начнет выделяться из почечной вены в виде пузырьков. Если же в почке имеются изменения в форниксах типа фибросклероза или воспалительной инфильтрации, задерживающие проникновение краски или воздуха в вены, то получить такого рода феномен не удается.  Рис. 232. Проба на проницаемость форникального аппарата почки с метиленовой синькой (зарисовка с натуры).  Рис. 233. Проба на проницаемость форникального аппарата почки с воздухом (зарисовка с натуры). Сравнительно редко приходится наблюдатьсубкапсулярный рефлюкс. Он имеет место тогда, когда содержимое лоханки, попав в почечный синус, проникает затем периваскулярно под все увеличивающимся давлением до сосудистых аркад и далее сквозь корковый слой под фиброзную капсулу, отслаивая ее. Отсюда лоханочное содержимое отводится в ток крови системой звездчатых вен или по соединительнотканным щелям ламеллярных пространств фиброзной капсулы в лимфатическую систему. Субкапсулярный рефлюкс выявляется на пиелограммах в виде серповидной тени, располагающейся обычно по латеральной поверхности почки (рис. 234). Рис. 234. Субкапсулярный рефлюкс.  Значительно чаще, нежели истинный пиело-венозный рефлюкс, наблюдаетсяпиело-лимфатическийрефлюкс, который возникает при исключительно быстрой резорбции интерстициального экстравазата лимфатической системой почки. В этих случаях на рентгенограмме часто уже через несколько минут становятся видимыми узкие, четкообразные извилистые контуры, идущие в медиальную сторону от тени почки. Эти нитевидные тени есть не что иное, как заполненные контрастной жидкостью лимфатические сосуды. Точки соединения таких лимфатических сосудов— лимфатические узлы — видны на пиелограмме как тени величиной с зерно риса или горошину вблизи позвоночника (рис.235,236). Пиело-лимфатический рефлюкс обнаруживается на пиелограмме в течение длительного времени, так как продвижение к центру контрастной жидкости лимфатическим путем происходит гораздо медленнее, чем при пиело-венозном рефлюксе.  Рис. 235. Пиело-лимфатические рефлюксы. Рис. 236. Ретроградная пиелограмма. Пиело-лимфатический рефлюкс. От верхней чашечки отходят медиально четкообразные извилистые тени в виде узких полос, оканчивающиеся в лимфатических узлах вблизи позвоночника.  Наконец, наблюдается еще одна разновидность форникального рефлюкса —пиело-ретроперитонеальный рефлюкс. При нем содержимое лоханки, проникнув из форникса в большом количестве в почечный синус, нарушает целость капсулы, одевающей как его, так и ворота почки, и распространяется затем в клетчатке ретроперитонеального пространства вдоль позвоночника, вниз к малому тазу. Этот рефлюкс наблюдается чаще при экскреторной урографии с компрессией мочеточников, чем при ретроградной пиелографии. Известен пиело-ретроперитонеальный рефлюкс при экскреторной урографии и без мочеточниковой компрессии, например во время острой почечно-мочеточниковой колики, при закупорке мочеточника конкрементом и т. п. Приведенные варианты форникального рефлюкса по существу представляют собой единый процесс, но в зависимости от степени и массивности экстравазации и быстроты резорбции контрастной жидкости из почечной паренхимы выявляются на пиелограммах в различных формах. Так, пиело-синусный рефлюкс составляет переходную стадию на пути к завершенному пиело-перивенозному (периваскулярному) или пиело-лимфатическому рефлюксу и т. д. | ||||||||||||