Справочник практического врача под ред проф. В. В. Гриценко, проф. Ю. Д. Игнатова. Издательский Дом Нева

Скачать 5.72 Mb. Скачать 5.72 Mb.

|

|

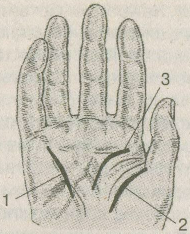

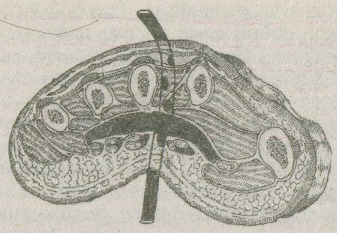

1.3.3. Флегмона области thenar Флегмоны возвышения большого пальца (thenar) занимают одно из первых мест среди глубоких гнойных процессов кисти [8, 9]. Наиболее частыми причинами флегмон thenar являются колотые и резаные раны, укусы животных, человека и насекомых, инородные тела. Значительно реже — это осложнения подкожного, сухожильного или костного панарициев I и II пальцев [4, 12, 14]. При первичном обращении на первый план выступают жалобы больного на постоянную распирающую боль в области проксимального отдела кисти. Флегмона thenar сопровождается прогрессирующим отеком области возвышения I пальца и лучевого края тыльной поверхности кисти. Кожа на тыльной и ладонной поверхности thenar — блестящая, с неяркой гиперемией без четких границ. В серозной фазе воспаления отек имеет мягкую консистенцию. По мере прогрессирования процесса отек приобретает деревянистую консистенцию. В ряде случаев область возвышения I пальца может иметь шарообразную форму. Уменьшение выраженности напряжения инфильтрата в области возвышения I пальца, как правило, указывает на распространение гноя в другие клетчаточные пространства. Наиболее частым и анатомически обоснованным является распространение гноя в подкожную жировую клетчатку тыла кисти с формированием флегмоны тыла кисти. Гной огибает верхний край короткой приводящей мышцы I пальца или проникает через отверстия между обеими ножками этой мышцы. Процесс сопровождается прогрессивным развитием яркой гиперемии кожи тыльной поверхности thenar.У большинства больных регистрируется стволовой лимфангит. Через 2—3 суток происходит размягчение инфильтрата, появляется флюктуация над очагом. Сглаженность кожных складок, заметное ограничение подвижности отёчных тканей thenar, a также резкую болезненность при пальпации I межкостного промежутка можно считать характерными симптомами воспаления жировой клетчатки thenar. Большой палец при этом отведен, полусогнут в пястно-фаланговом суставе. Активные движения в суставах I пальца практически невозможны. Пассивные движения в межфаланговых суставах I и II пальцев ограниченны и резко болезненны. Кроме местных признаков при флегмоне пространства thenar отмечаются и общие симптомы: интоксикация, общее недомогание, повышение температуры тела до 38-39°С, бессонница, лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево. Хирургическое лечение Лечение больных с флегмоной пространства thenar — стационарное, оперативное. Производится дугообразный разрез длиной до 4 см (рис, 1.3), параллельно кожной складке окружающей мышцы возвышения I пальца и несколько отступя от нее кнаружи (радиально).  Рис. 1.3. Разрезы, применяемые для вскрытия ладонных флегмон кисти: 1 — флегмоны гипотенара; 2 — флегмоны тенара; 3 — флегмоны срединного ладонного пространства. Необходимо помнить о «запретной зоне», где проходит двигательная ветвь п. medianus к m. opponens pollicis, m. abductor pollicis brevis и одной головки т. flexor pollicis brevis. Повреждение нерва может привести к инвалидности. После рассечения кожи, подкожной клетчатки и фасции дальнейшие манипуляции осуществляются тупым путем. Пальцем проникают в глубину раны, приподнимают мышцы thenar и опорожняют гнойник, лежащий, как правило, на m. adductor pollicis. После ликвидации всех гнойных затеков и карманов зажим Кохера проводится на тыл I межпястного промежутка к наружному краю II пястной кости. Скальпелем выполняется контраппертура, через которую проводится перфорированный силиконовый дренаж с внутренним диаметром 0,6—1,0 см. При наличии первичной гнойной раны, расположенной вблизи кожной складки, целесообразно проводить оперативный доступ через нее. Дренирование гнойного очага осуществляется в течение 3—5 дней. В этот период производится ежедневное двукратное фракционное промывание дренажа, перевязки на фоне регионарной антибактериальной терапии. Если явления острого воспаления не купируются на 3-й — 4-е сутки, то следует произвести ревизию послеоперационной раны под наркозом. Как правило, во время перевязки выявляются недренируемые гнойные затеки или очаги некроза, не удаленные во время первичной операции. После очищения раны и появлении грануляций кожные края можно сводить полосками лейкопластыря или наложить ранние вторичные швы. При первичных укушенных и колотых ранах гнойный очаг может локализоваться ближе к тыльной поверхности I межпястного промежутка. В этом случае ввиду опасности повреждения лучевой артерии разрез проводится в непосредственной близости от I пястной кости. После рассечения кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции осторожно пальцем хирург расслаивает межкостную мышцу и проникает к m. abductor pollicis brevis. После опорожнения гнойно-некротической полости и ее тщательного туалета на дно укладывается ПХВ трубчатый перфорированный дренаж. Контраппертуру целесообразно накладывать на ладонно-лучевом крае кисти, ближе ко II пястной кости. 1.3.4. Флегмона области hypothenar Гнойно-воспалительный процесс локализован пределами фасциально-мышечного ложа и, как правило, не имеет тенденции к распространению в другие клетчаточные пространства кисти. Причиной флегмон пространства возвышения V пальца являются глубокие (резаные, колотые, в последние годы укушенные, ушибленные) раны этой области или осложненное течение остеомиелита V пястной кости, тендовагинита влагалища сухожилий сгибателей пальцев и костно-суставного панариция [8, 19]. В области возвышения мышц hypothenar и по всему ульнарному краю кисти над V пястной костью появляется локальная гиперемия кожи, припухлость, напряжение мягких тканей нерезкая болезненность. Движения V пальца ограничены, особенно отведение и приведение, в меньшей степени — сгибание и разгибание. Осложнения флегмоны hypothenar в подавляющем большинстве случаев связаны c первичным повреждением анатомических структур (сухожилий, суставов, мышечной ткани). Наиболее часто страдают сухожилия сгибателей V пальца [12]. При этом возможно вовлечение в гнойно-воспалительный процесс локтевой сумки. Состояние больного резко ухудшается, поднимается температура тела, появляются ознобы и общая слабость, т.е. все признаки и интоксикации. Гиперемия кожи и отек мягких тканей распространяются на предплечье. Движения в лучезапястном суставе ограничены и резко болезненны. При неадекватном лечении возможно: а) развитие U-образной флегмоны; б) прорыв гноя в пространство Пирогова-Парона. Хирургическое лечение Флегмоны пространства hypothenar вскрываются линейно-дуговым разрезом, длиной 4—4,5 см, в месте наиболее выраженной флюктуации и гиперемии (рис. 1.3). Как правило, разрез проходит параллельно нечетко выраженной кожной складке и не доходит на 0,5—1,0 см до дистального края проекции lig. carpi transversum. Эта предосторожность необходима ввиду прохождения здесь поверхностной ладонной артериальной дуги. После дренирования очага, некрэктомии и туалета по дну раны проводится ПХВ дренаж. Дистальная контраппертура накладывается на тыле кисти, по наружному краю V пястной кости. 1.3.5. Флегмоны срединного ладонного пространства По локализации и поражению клетчаточных слоев флегмоны срединного ладонного пространства выделяются три вида флегмон: — надапоневротическая (подкожная); — подапоневротическая надсухожильная; — подапоневротическая подсухожильная (глубокая) [4, 14, 19, 24]. Инфицирование всех слоев срединного ладонного пространства ладони возможно первично (41,4 %) и вторично (58,6 %). Первично срединные флегмоны кисти развиваются в результате глубоких колотых, резаных, укушенных, огнестрельных ран, при попадании инородных тел. Вторичные флегмоны являются осложнениями мозольных абсцессов и межпальцевых флегмон, подкожных панарициев основных фаланг и гнойных тендовагинитов III и IV пальцев, костно-суставных панарициев и пандактилитов III и IV пальцев. При надапоневротической (подкожной) флегмоне поражается подкожная клетчатка между кожей и срединным ладонным апоневрозом, по краям процесс ограничен глубокими фасциями тенара и гипотенара. Кожа и подкожная клетчатка рано вовлекаются в воспалительный процесс. Параллельно с нарастанием болевого синдрома и гиперемии кожи над очагом наблюдается абсцедирование. Нередко гной отслаивает эпидермис и распространяется на значительной площади (фликтена кисти). В подобных случаях при рассечении эпидермиса выявляется свищевое отверстие, а гнойник является «двухэтажным», в виде запонки. Скопление гноя располагается над и под апоневрозом, соединяясь тонким свищом в апоневрозе. Как правило, дефект апоневроза возникает при первичной травме. Подапоневротические (надсухожильная и подсухожильная) срединные ладонные флегмоны характеризуются ранними признаками интоксикации. С первых дней заболевания температура тела повышена до 39°С и выше, возникают ознобы, головная боль, сухость во рту, бессонница. В клиническом анализе крови регистрируется выраженный лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг формулы влево с появлением незрелых клеток. Характерна лимфопения. Частым осложнением флегмон срединного пространства являются лимфангиты и лимфадениты. При длительном течении заболевания и неадекватном оперативном и консервативном лечении высок риск генерализации инфекции (сепсис). Подапоневротическая надсухожильная флегмона развивается в клетчаточном пространстве между ладонным апоневрозом и свободными от синовиальных влагалищ сухожилиями сгибателей II—IV пальцев) Скопление в замкнутом пространстве под большим давлением экссудата и/или гноя уже с первых часов заболевания вызывает выраженный болевой синдром. При осмотре обращает на себя внимание потеря ладонной вогнутости, сглаженность ладонных кожных складок, напряжение кожи. Реактивный отек тыла кисти может достигать больших размеров. Нередко это расценивается как главный очаг воспаления и приводит к производству оперативных вмешательств. Гиперемия тыльной поверхности кисти не яркая, без четких границ. В отдаленные сроки заболевания гиперемия распространяется на предплечье. На ладонной поверхности кожа приобретает синюшный оттенок. Пальцы кисти (II— IV) полусогнуты в межфаланговых суставах. Самостоятельные движения в них практически невозможны или ограничены до объема слабых качательных. При пассивном разгибании происходит натяжение инфильтрированного ладонного апоневроза и увеличение давления в подапоневротическом пространстве, что вызывают резкое усиление боли. Больные отмечают при этом «стреляющие» боли в нижней трети предплечья. Исследование зондом выявляет резкую болезненность в зоне ладонной чаши. Местом локализации подапоневротической подсухожильной флегмоны является клетчаточное пространство между задней поверхностью сухожилий сгибателей II—IV пальцев и фасцией, покрывающей межкостные мышцы. Клиническая картина сходна с надсухожильной флегмоной срединного пространства, что значительно затрудняет дифференциальную диагностику этих процессов. Точная локализация процесса, как правило, возможна при операции, когда гной получают из одного или другого пространства. Ввиду обширности подсухожильной клетчатки и меньшей концентрации нервных элементов в начальной стадии заболевания боль может быть не выражена. Гиперемия ладонной поверхности незначительная, в то время как на тыльной поверхности имеется ярко-бордовое изменение окраски кожи с выраженным стволовым лимфангитом, достигающим верхней трети предплечья. Вся кисть значительно увеличена в объеме. Отек тыла кисти — выраженный с первых дней заболевания. Поверхность ладонной стороны кисти напряжена, складки на ней сглажены. В центре определяется припухлость, распространяющаяся на возвышения I и V пальцев. Уже в первые дни заболевания определяется гиперемия передней поверхности нижней трети предплечья и болезненность при пальпации мягких тканей в проекции пространства Пирогова-Парона. Хирургическое лечение Флегмоны срединного пространства кисти вскрываются линейным вертикальным разрезом в центре ладони (рис. 1.3). Разрез начинается от дистальной ладонной борозды в III или IV межкостном промежутке и идет к основанию ладони. Его длина 4—5 см. Более функциональным и менее травматичным является неполный вертикальный дугообразный разрез по Bunnell. Он начинается от II-го межпальцевого промежутка ладони на уровне дистальной ладонной борозды до средней кожной складки дистального начала области лучезапястного сустава. При наличии на ладонной поверхности кисти первичной раны следует планировать проведение разреза через нее. Это позволяет исследовать и иссечь первичный раневой канал. Обязательным является послойное рассечение тканей под контролем зрения, что позволяет избежать повреждения поверхностной артериальной ладонной дуги. При флегмоне подапоневротического пространства ладони после рассечения апоневроза из раны выделяется гной. При локализации гнойного процесса в подсухожильном пространстве гной обнаруживается лишь после проникновения сомкнутыми браншами зажима Холстеда вглубь между сухожилиями сгибателей III и IV пальцев. После опорожнения гнойной полости следует иссечь разволокненные участки широкого ладонного апоневроза. В случаях распространения гнойного процесса на подсухожильное пространство ладони и/или наличии затеков между червеобразными мышцами оптимальным является сквозное дренирование кисти (рис. 1.4). Для этого пуговчатый зонд или сомкнутые бранши зажима вводятся в III межпястный промежуток и без насилия проникают между пястными костями на тыл кисти. Над инструментом производится сечение кожи, длиной не более 0,8 см и проводится перфорированный ПХВ дренаж с внутренним диаметром 0,6-0,8 см. В послеоперационном периоде на фоне регионарной антибактериальной терапии ежедневно производится двукратное фракционное промывание дренажа в течение 4-5 дней.  Рис. 1.4. Сквозное дренирование кисти при распространении гнойного процесса на подсухожильное пространство ладони. 1.3.6. U-образная флегмона кисти U-образная, или перекрестная флегмона кисти является одной из наиболее тяжелых форм гнойного поражения мягких тканей кисти [8, 12, 14, 19]. В подавляющем большинстве случаев заболевание является осложнением гнойных тендовагинитов и тенобурситов I и V пальцев. Переход воспалительного процесса происходит с лучевой (I палец) сумки на локтевую (V палец). Значительно реже первичный гнойный процесс начинается в локтевой сумке. Прорыв и быстрое распространение гноя облегчается при наличии прямого сообщения сумок в пястном канале (10—15 %). В остальных случаях U-образная флегмона может возникнуть в результате прорыва гноя или контактного перехода воспаления с одной сумки на другую при анатомической целостности и разобщенности их стенок. Лишь в редких, единичных случаях U-образная флегмона возникает первично при колотых ранах в области передней поверхности лучезапястного сустава в проекции проксимальных концов синовиальных сумок. В подавляющем большинстве случаев заболевание развивается вторично и является осложнением сухожильного панариция I или V пальцев. Этим фактом обусловлены трудности, возникающие в диагностике, а в последующем и лечении U-образной флегмоны. Клинические проявления U-образной флегмоны кисти представляют собой комбинацию признаков флегмоны лучевой и локтевой сумок, в определенной последовательности или одновременно, в зависимости от стадии гнойного процесса. В серозной фазе заболевания общее состояние больного в большинстве случаев не меняется. Признаки нарастающей интоксикации указывают на скопление гноя в полости синовиального влагалища. Одним из первых местных признаков возникающего осложнения является появление ригидности и болезненности V пальца. Больные жалуются на чувство онемения и ноющей тяжести в V пальце. Одновременно регистрируется его сгибание в виде крючка. Активное разгибание становится практически невозможным, а пассивные движения — резко болезненными. Появляется и нарастает ригидность в остальных пальцах кисти в убывающей степени по направлению к лучевому краю. Первый палец равномерно утолщается в объеме, нарастает его сгибание, в межфаланговом суставе. Кисть увеличивается в объеме. При этом отек тыла кисти носит пастозный, реактивный характер. Пальпаторно определяются зоны болезненности над карпальным каналом в проекции лучевой и локтевой сумок. Увеличивается в объеме передняя поверхность дистальной трети предплечья. В этот период при вскрытии пространства Пирогова-Парона выделяется незначительное количество серозной жидкости. Переход процесса в гнойно-некротическую фазу характеризуется разрушением проксимальных отделов синовиальных сумок. Гной проникает в глубокую клетчатку предплечья (пространство Пирогова-Парона). Больной может отмечать уменьшение болей и некоторое облегчение. Однако резко возрастают признаки общей интоксикации: стойко поднимается температура тела; бессонница, ознобы, слабость, потеря аппетита, головные боли приобретают постоянный характер. Ухудшаются практически все лабораторные показатели, нарастает лейкоцитоз, увеличивается нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы, вплоть до юных форм, нарастает лимфопения, прогрессивно снижается содержание белка в крови. Местно наблюдается прогрессирование гиперемии кожи кисти и нижней трети предплечья с появлением цианотичных участков. Отек мягких тканей становится напряженным, изменяется естественная конфигурация кожного рельефа. На фоне выраженного нарушения лимфатического дренажа появляются субэпидермальные пузыри, заполненные серозной жидкостью. Ригидность пальцев несколько снижается, хотя I и V пальцы несколько согнуты, а I палец отведен в сторону. Активные движения пальцев резко ограничены до объема «качательных», попытка пассивного разгибания и/или пальпации всех пальцев вызывает непереносимые боли. Боль заставляет пациента принимать вынужденно возвышенное положение кисти. Нередко больная рука поддерживается здоровой. Изменяются зоны болезненности. Так, максимальная болезненность при исследовании пуговчатым зондом отмечается в проекции сухожилий сгибателей I и V пальцев и в дистальной части предплечья. При вскрытии глубокой клетчатки нижней трети предплечья выделяется большое количество (20—30 мл) жидкого гноя. |