Справочник практического врача под ред проф. В. В. Гриценко, проф. Ю. Д. Игнатова. Издательский Дом Нева

Скачать 5.72 Mb. Скачать 5.72 Mb.

|

|

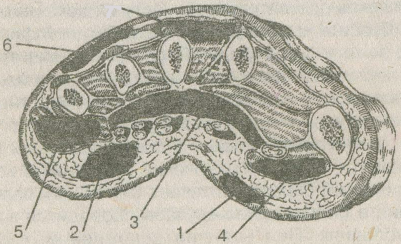

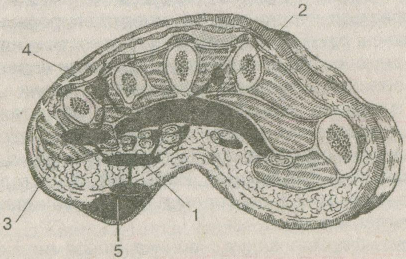

Лечение. Острый остеомиелит является показанием к срочной госпитализации. Лечение должно быть обязательно комплексным: активизация защитных сил организма, улучшение регенерации тканей, ограничение воспалительного процесса, детоксикацию организма, борьбу с гнойной инфекцией, вызвавшей заболевание. Постельный режим особенно важен при воспалительных процессах на нижних конечностях. На повышение сопротивляемости организма к инфекции и активизацию его защитных сил существенное влияние оказывает иммунокорригирующая терапия, назначение комплекса витаминов и микроэлементов. Для борьбы с инфекцией оправдано применение по показаниям антибиотиков под контролем антибиотикограммы и других антибактериальных средств (фторхинолоны, сульфаниламиды и др.). Характер местных лечебных мероприятий, направленных на ликвидацию очага гнойной инфекции, зависит от фазы воспалительного процесса. В фазе гидратации, которая клинически проявляется наличием воспалительного инфильтрата, показано консервативное лечение. При появлении нагноения воспалительного инфильтрата показано неотложное оперативное вмешательство. Достоверным признаком нагноения является флюктуация в очаге воспаления и отрицательная динамика рентгенологических признаков остеомиелита. При остром остеомиелите проводят следующие операции: пункцию, инцизию, проникновение через компактную ткань к медуллярной флегмоне и при необходимости раннюю трепанацию. Все эти манипуляции заканчиваются продолжительным промывающим дренажем антибиотиками. Лечение хронического остеомиелита является преимущественно проблемой хирургии, консервативное лечение имеет вспомогательное значение. Показаниями к оперативному лечению являются: • костный абсцесс; • секвестр; • активные свищи; • костная гранулема; • хроническая медуллярная флегмона; • патологический перелом при наличии секвестра или абсцессной полости; • хрониосепсис, поддерживаемый остеомиелитным очагом; • малигнизация. Непосредственная цель оперативного лечения — освобождение от гноя, удаление секвестров, очистка остеомиелитного очага впределах «здоровой ткани», ликвидация свищей. Эти основные задачи осуществляются посредством секвестрэктомии и некрэктомии. 1.2.2. Острый гнойный артрит Острое гнойное воспаление сустава (arthritis acuta purulenta) является заболеванием, вызванным попаданием и развитием в его полости гноеродной инфекции. Пиогенная инфекция может быть первичной и вторичной. Наиболее частыми микробными возбудителями являются стафилококки, ареже — стрептококки, гонококки, тифозные бактерии. Симптоматика. Острый гнойный артрит угрожает жизни больного. Процесс носит септический характер, начинается остро, высокой температурой, учащенным пульсом, ознобом и сильными болями в пораженном суставе. Клиническая картина варьирует в зависимости от локализации, распространения и этиологии. Местные явления выражаются большим или меньшим припуханием сустава и сильной спонтанной болью, которая усиливается при попытке сделать активные или пассивные движения, а также локальной гиперемией с более или менее четкими границами. При воспалении суставов степень местных проявлений зависит от формы гнойного артрита. Чаще всего отмечается сглаживание обычных контуров пораженных суставов, иногда флюктуация, в коленном суставе — симптом баллотирования надколенника. При гнойном воспалении крупных суставов конечность обычно находится в вынужденном (полусогнутом) положении, при котором боли менее значительны. Конечность устанавливается в положении незначительного отведения, при воспалении локтевого сустава предплечье занимает положение легкого сгибания и пронации; при коксите нижняя конечность находится в положении легкого сгибания, отведения и ротации кнаружи; при гоните голень сгибается под тупым углом. Вследствие сильных болей движения в пораженном суставе ограничены или отсутствуют. При эмпиеме движения возможны в известных границах, а при флегмоне сумки они очень болезненны и до предела ограничены. Больной придает конечности удобное положение; внешний вид его как у тяжело страдающего человека. Диагноз острого гнойного артрита является показанием к экстренной госпитализации больного [4, 5, 14, 17]. Основными пунктами диагностики являются анамнез, объективный осмотр, результаты пункции сустава, лабораторные и рентгенологические данные [16]. Первым рентгенологическим признаком гнойного артрита является субхондральное лентовидное просветление. Позднее появляются дефекты на суставных поверхностях, остеопороз, сужение суставной щели и ее деформации. Дифференциальный диагноз проводят с острым остеомиелитом, суставным ревматизмом, туберкулезом, периартикулярными воспалительными инфильтрациями, суставным метастазом при септикопиемии и др. Лечение гнойных артритов проводят в условиях стационара. Оно состоит в иммобилизации целенаправленном применении антибиотиков (местном и общем), эвакуации экссудата путем пункции, использовании физиотерапевтических процедур. При неудовлетворительном результате применяют продолжительный стойкий промывающий дренаж антибактериальными средствами, а позднее, если необходимо, проводят артротомию. 1.2.3. Острый бурсит Острый бурсит (bursitis; позднелат. bursa — сумка) — воспаление околосуставной синовиальной сумки с образованием серозного или гнойного экссудата. Синовиальные сумки подвержены непрерывным механическим раздражениям: снаружи, между костями или суставными сумками и сухожилиями. Они часто поражаются гнойно-воспалительными процессами. Инфицирование их происходит при закрытых и открытых ранениях, переданной по соседству инфекцией (подкожная флегмона, рожа, фурункул, гнойный артрит и др.) и редко — метастатически. Наиболее частым возбудителем является стафилококк, реже — стрептококк, кишечная палочка и др. Диагноз типичных локализаций не труден — в области локтевого (локтевой бурсит) и коленного (препателлярный бурсит) суставов на месте анатомического расположения сумки определяется округлая ограниченная болезненная припухлость, флюктуирующая, диаметром до 8 — 10 см. При более редких локализациях бурсита (плечевой, тазобедренный сустав и др.) иногда предполагают артрит, однако при бурсите движения в суставе ограничиваются незначительно и боли не локализуются в самом суставе. Наиболее частыми осложнениями являются лимфангит, лимфаденит и флегмона [2, 4, 23, 25]. Реже — гнойный артрит соседнего сустава. Выраженность общих явлений зависит от степени воспалительного процесса. Локальная гиперемия с более или менее четкими границами всегда встречается при гнойных бурситах. При вовлечении в гнойный процесс периартикулярных слизистых сумок отмечается выраженная припухлость с более или менее ограниченными краями и нередко размягчением в центре, которое появляется соответственно месту их локализации. Для гнойного бурсита характерна полушаровидной формы припухлость, реже — флюктуация. Последняя может отсутствовать при небольшой величине слизистой сумки или ее глубоком расположении. Наиболее отчетливо местное повышение температуры отмечается при периартикулярных бурситах, также непременным признаком острого воспаления являются боли и ограничение движений в конечностях. Хронический бурсит протекает без общих явлений. Лечение в большинстве случаев проводится в амбулаторных условиях. При наличии осложнений, симптомах общей интоксикации целесообразна госпитализация. При остром серозном бурсите обычно достаточно консервативного лечения (иммобилизация, пункция с эвакуацией экссудата и введение внутрь антибиотика, общее лечение антибиотиками). При гнойном бурсите с воспалительной инфильтрацией в области вокруг негр (перибурсит) показана инцизия с дренажом. Рана заживает вторичным натяжением. Иногда остаются свищи. Нередко встречаются рецидивы: для окончательного излечения часто приходится проводить дополнительное удаление синовиальных оболочек или тотальную экстирпацию сумки (бурсэктомия) в условиях стационара [13]. 1.3. ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИСТИ 1.3.1. Флегмона тыла кисти Флегмоны тыла кисти делятся по механизму возникновения на первичные и вторичные, по глубине расположения на подкожные (phlegmona dorsum mani subcutanea) и подапоневротические (phlegmona dorsum mani subaponeurotica) [5, 7, 12]. Первичные флегмоны развиваются в результате непосредственного повреждения кожи тыла кисти: травмы и раны тыльной поверхности кисти, удары по зубам, укусы и расчёсы, фурункулы, неудачные инъекции в вены тыла кисти и пр. Вторичные флегмоны возникают при переходе гнойного процесса с ладонной поверхности по ходу межкостных или червеобразных мышц (рис. 1.1). 7-  Рис. 1.1. Локализация флегмон на ладонной и тыльной поверхностях кисти. 1 — подкожная ладонная флегмона; 2 — ладонная надсухожильная флегмона; 3 — подсухожильная флегмона; 4 — флегмона тенара; 5 — флегмона гипотенара; 6 — подкожная флегмона тыла кисти; 7 — подфасциальная флегмона тыла кисти. Подкожная флегмона тыла кисти. Рыхлая подкожная клетчатка тыла кисти и обилие в ней лимфатических сосудов способствуют образованию реактивного (коллатерального) отека при воспалительных и гнойно-воспалительных заболеваниях ладонной поверхности кисти. При этом кожа над областью отека становится умеренно гиперемированной. Подкожная клетчатка пастозная, умеренно напряженная при пальпации. Симптом флюктуации во всех случаях отсутствует. Исследование пуговчатым зондом выявляет практически полную безболезненность зоны отека. При первичном инфицировании наступает быстрое гнойное расплавление подкожной клетчатки тыла кисти. Происходит отслаивание кожи от глубжележащих тканей с последующим распространением процесса по плоскости. В ряде случаев флегмонозный процесс может распространяться на всю поверхность тыла кисти. Питание приподнятой кожи нарушается, что проявляется появлением субэпидермальных пузырей, заполненных мутной серозной жидкостью или гноем. В дальнейшем на этом месте возможно образование участков некрозов кожи со значительными дефектами вплоть до обнажения сухожилий разгибателей. Покраснение кожи тыла кисти становится ярким и распространяется на тыльные поверхности основных фаланг и лучезапястного сустава. Пальпаторно определяется выраженная болезненность над зоной воспаления. В далеко зашедших случаях определяется флюктуация. Характерным признаком подкожной флегмоны тыла кисти является интактность ладонной поверхности кисти. Подапоневротическая флегмона тыла кисти. Наиболее частой причиной является непосредственное инфицирование подапоневротического пространства при колотых, резаных и ушибленных ранах тыла кисти и области пястно-фаланговых суставов. Узкий раневой канал склеивается или его слои смещаются по типу диафрагмы и создаются благоприятные условия для развития гнойно-воспалительного процесса. Возможен переход гнойного процесса из подкожной клетчатки при расплавлении поверхностной Фасции. Клиническая картина. Гиперемия кожи может полностью отсутствовать или при длительном течении заболевания приобретает синюшный оттенок. Отек мягких тканей тугой, плотный, с тенденцией к распространению на предплечье. В подавляющем большинстве случаев (до 94 %) имеется регионарный лимфаденит без признаков лимфангита. Движения II— V пальцев резко ограниченны и болезненны. Усиление болезненности наблюдается при сгибании пальцев, когда происходит натяжение сухожилий разгибателей. «Подрытая» форма флегмоны кисти имеет подострое течение и развивается в течение нескольких недель или месяцев. На тыле кисти после перенесенной флегмоны или рожи формируется длительно не заживающая гранулирующая рана. Под ее краями происходит отслойка кожи от подкожной клетчатки, а, в свою очередь, подкожной клетчатки — от подлежащих тканей. Происходит обширное склерозирование подкожной клетчатки и фасций с образованием среди фиброзной ткани многоходовых свищей по типу «кротовых нор». Сами свищи заполнены дряблыми ослизненными грануляциями. Подобное вялое течение флегмоны тыла кисти имеет склонность к медленному распространению по периферии. Радикальное удаление грануляций и фиброзной ткани, как правило, приводит к быстрому выздоровлению. Операционной находкой могут быть осумкованные абсцессы различной величины. В типичных случаях диагноз флегмоны тыла кисти нетруден: выявляются все признаки гнойного воспаления, и, в отличие от других локализаций флегмон кисти, часто определяется флюктуация над очагом. Сложности возникают при стрептококковой и коллибациллярной природе флегмонозного процесса с поражением кожи. В подобных случаях гнойно-воспалительный процесс следует дифференцировать с геморрагической формой рожи. Лечение флегмон тыла кисти во всех фазах процесса только оперативное. Над центром флюктуации или максимального размягчения производится один или более продольных разрезов, обычно по радиальному краю II и V пястной кости. В зависимости от локализации и распространенности процесса дренирование гнойной полости осуществляется одной или двумя дренажными трубками. Из-за большой степени подвижности и натяжения кожи тыла кисти самостоятельное формирование послеоперационного рубца значительно удлиняется. Нередки случаи несостоятельности молодого нежного рубца при активных движениях в кисти. Поэтому при полном очищении раны от некротических тканей и появлении грануляций целесообразно наложить вторичные швы или свести края раны полосками лейкопластыря (лейкопластырные швы). 1 .3.2. Межпальцевая (комиссуральная) флегмона Флегмона возникает первично вследствие прямого повреждений (колотые, резаные раны, укусы, трещины эпидермиса). Чаще всего межпальцевая флегмонаразвивается вторично под водяными или сухими инфицированными мозолямина уровне головок пястных костей от давления рабочего инструмента. Первопричиной флегмоны могут стать гнойные поражения пальцев, такие как подкожный панариций основной фаланги, гнойный тендовагинит, пандактилит [8, 9, 12, 14, 19]. При «мозольной» этиологии заболевания воспалительный очаг формируется, как правило, в комиссуральных пространствах II— IV пальцев [4, 5]. Чаще поражаются ульнарные отделы ладони. Воспаление начинается внутри кожи между ороговевшим эпителием и собственно кожей. Серозный, а затем гнойный экссудат, не имея возможности прорваться наружу сквозь гипертрофированный слой эпидермиса, распространяется по плоскости и/или вглубь, в подкожную жировую клетчатку. Возможен переход гнойного процесса на тыльную поверхность ладони. — Уже в первые часы обнаруживается разлитая припухлость с омозолелой, иногда мацерированной кожей, окруженная каймой воспалительной гиперемии, сопровождающаяся жгучими болями. Нарушена двигательная активность только одного пальца, у основания которого локализуется процесс. По мере формирования гнойникагиперемия и отек распространяются по ладонной поверхности. Гиперемия и реактивный отек могут переходить на основание пальца, а также тыл кисти сразу по двум межпальцевым, промежуткам, как бы охватывая палец с двух сторон. Пальцы, у основания которых имеется комиссуральная флегмона, принимают положение слабо выраженного сгибания и несколько разведены. Больной щадит их, значительно сокращая объем активных движений. Пассивное разгибание болезненно вследствие натяжения ладонного апоневроза. При исследовании пуговчатым зондом определяется локальная болезненность в межпальцевом промежутке над зоной поражения. При осложненном течении заболевания поражается рыхлая клетчатка комиссуральных щелей, и гной распространяется вглубь — в срединное ладонное клетчаточное пространство (рис. 1.2). При сформировавшемся глубоком гнойнике характерно разведение пораженных пальцев вследствие давления гноя на нервные окончания и головки пястных костей. Ha проникновение гноя в подапоневротическое пространство указывает вынужденное, полусогнутое положение пальцев, резкое ограничение и болезненность их движений. Наблюдается вовлечение в процесс лимфатической системы с явлениями стволового лимфангита и лимфаденита. Возможно появление клинических признаков интоксикации.  Рис. 1.2. Возможное распространение гноя при запущенной комиссуральной флегмоне. 1 — под ладонный апоневроз; 2 — в срединное ладонное пространство; 3 — в область гипотенара; 4 — по ходу червеобразных мышц; 5 — мозольный абсцесс. Хирургическое лечение Через центр очага производится продольный разрез и веретенообразно иссекается вся пораженная кожа. Если рана располагается в стороне от разреза, то целесообразно вовлечь ее в дугообразный доступ. Пораженная подкожная клетчатка и некротические массы удаляются ложечкой Фолькмана, что исключает повреждение расположенной здесь «артериальной вилки». Послеоперационное ведение раны — открытое с использованием ферментов и водорастворимых мазей. При отсутствии видимых повреждений кожи в области пораженного межпальцевого промежутка на уровне головок пястных костей выполняется вертикальный или дугообразный (Bunnell) разрез длиной 2—2,5 см. После эвакуации гноя производится тщательная некрэктомия ложечкой Фолькмана. Затеки и карманы вскрываются только тупым путем. При распространенности процесса в глубину или по ладонной поверхности кисти следует произвести сквозное тыльно-ладонное дренирование полихлорвиниловой (ПХВ) перфорированной трубкой диаметром 0,3 см. Свободные концы дренажа выводятся через отдельные проколы кожи на ладонной и тыльной поверхности кисти.- После купирования первой фазы воспаления следует адаптировать края раны методом наложения лейкопластырных полосок или ранних вторичных швов. Если кожная межпальцевая складка полностью не поражена некрозом, во избежание формирования грубого деформирующего послеоперационного рубца пересекать ее не следует. Широко распространенное дренирование межпальцевых флегмон параллельными разрезами на ладонной поверхности кисти в большинстве случаев оказывается неэффективно. Проведение под кожей через параллельные разрезы в поперечном направлении дренажа ввиду ригидности кожи плохо обеспечивает отток вязкого гнойного отделяемого из раны. Кроме того, имеется опасность ишемии кожного мостика с исходом в некроз кожи и дальнейшим формированием обширного кожного дефекта на функциональной поверхности кисти. |