сборник лекции по медицине катастроф. Тактика оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Скачать 1.46 Mb. Скачать 1.46 Mb.

|

|

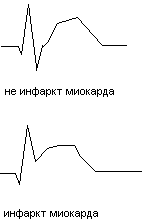

Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием Представителем данной группы является аммиак. Аммиак - бесцветный газ, плотность пара 0,59, при взаимодействии с влагой воздуха образуется нашатырный спирт, в смеси с кислородом взрывается. Очаг - нестойкий, быстродействующий; агрегатное состояние в очаге: газ, аэрозоль; зараженное облако распространяется в верхних слоях атмосферы. Обнаружение - резкий характерный запах. Поражение: проникает через дыхательные пути, раздражение и некротический ожог кожи, конъюнктивиты глаз, верхних дыхательных путей, резкий отек гортани, языка, ларингоспазм, бронхоспазм; через несколько часов общерезорбтивное действие, что ведет к токсическому отеку легких. Контингент пораженных: преимущественно тяжелые и средней степени. Эвакуация пораженных из очага - транспортом. Защита органов дыхания: фильтрующие промышленные противогазы "КД", "КД-8","М", при их отсутствии ватно-марлевая повязка (ВМП), смоченная 5 % лимонной кислотой. Санитарная обработка не проводится. Обеззараживание территории: большое количество воды, промышленные отходы кислого характера. Первая медицинская помощь в очаге: 1. B порядке само- и взаимопомощи: обильно промыть глаза водой или 0,5-1 % раствором алюминиево-калиевых квасцов; надеть противогаз или ВМП, смоченную 5 % раствором лимонной кислоты; при попадании капель на кожу обильно смыть водой; выйти из очага в направлении, перпендикулярном движению ветра. 1. Проводимая сандружинницами: розыск пораженных; при не надетом противогазе обильно промыть глаза водой или 0,5-1 % раствором алюминиево-калиевых квасцов; надеть противогаз или ВМП, смоченную 5 % раствором лимонной кислоты; при попадании капель на кожу обильно смыть водой; обеспечить покой, эвакуацию лежа. Первая медицинская помощь в местах сбора пораженных: снять с пораженного противогаз и освободить его от стесняющей одежды, согреть; для ослабления боли - наркотики (морфин 1 % - 1); при резких болях в глазах закапать 2-3 капли новокаина (1%) или 0,5 % дикаина с адреналином, надеть очки-консервы; на пораженный участок кожи - примочки с 5 % раствором лимонной, уксусной или соляной кислоты; при упорном кашле - таблетка кодеина; при спазме голосовой щели: на область шеи горчичники, атропин п/к 0,1 %-1 мл, при необходимости трахеостомия; при остром отеке гортани – трахеостомия; при остановке дыхания – ИВЛ; по показаниям: ингаляции кислорода, стимуляторы сердечной деятельности, дыхательные аналептики. Метаболические яды По характеру действия на организм метаболически яды делятся на обладающие алкилирующей активностью (бромметан) и извращающие обмен веществ (диоксин). Бромметан (бромистый метил) - бесцветный газ с запахом эфира. Тяжелее воздуха в 3,3 раза. Температура кипения +3,6 градусов. Поступает в организм через органы дыхания, но может проникать и через кожу. Признаки отравления проявляются после скрытого периода. Для тяжелых поражений характерны эпилептиформные судороги, кома. Принципы оказания медицинской помощи: 1. Медицинская помощь в очаге поражения промыть водой глаза и кожу лица; надеть противогаз или ВМП, смоченную 2-3% раствором соды; немедленно эвакуировать из зоны заражения; 2. Медицинская и доврачебная помощь вне зоны заражения снять противогаз и загрязненную верхнюю одежду; освободить от стесняющей дыхание одежды, покой, согревание; промыть глаза и лицо водой; открытые участки тела промыть водой с мылом; ингаляция кислорода; при нарушении дыхания – ИВЛ; при болях в глазах закапать 2% новокаин; немедленно эвакуировать на 1-й этап медицинской эвакуации или ближайшее лечебное учреждение (независимо от тяжести состояния). Д и о к с и н - кристаллическое вещество, легко распыляющееся в воздухе. Разрушается при температуре свыше 1000 градусов. Проникает в организм через органы дыхания, кожные покровы и желудочно-кишечный тракт. Относится к медленнодействующим веществам. Первые признаки поражения, даже при поступлении в организм смертельных доз, проявляются не ранее 5-7 дня. Появляются: головная боль, тошнота, рвота, слезотечение. Спустя 1-2 недели на веках, под глазами, на щеках обнаруживается угреподобная сыпь (хлоракне), которая в дальнейшем может распространяться на кожу других областей тела. Эти высыпания сопровождаются зудом. Появляются боли в правом подреберье, исчезает аппетит, увеличивается печень. При тяжелых отравлениях присоединяются: мышечная слабость, боли в мышцах и суставах, снижение слуха и чувствительности к запахам, депрессия, выпадение волос, снижение массы тела, невриты, панкреатиты, гепатиты, пневмония, почечная недостаточность. 1. Первая медицинская помощь в очаге заключается в прекращении поступления яда в организм: надевание противогаза, ВМП после обильного промывания глаз и лица водой; обмывание открытых участков кожи водой с мылом; своевременная эвакуация из зоны заражения. 2. Первая медицинская и доврачебная помощь вне зоны заражения: снять противогаз и загрязненную верхнюю одежду; промыть глаза и открытые участки кожи большим количеством воды; немедленно эвакуировать на 1-й этап медицинской эвакуации или ближайшее лечебное учреждение. 3. Оказание помощи пациентам терапевтического профиля Острый коронарный синдром. Оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе Острый коронарный синдром — собирательное понятие, включающее состояния, вызванные острой прогрессирующей ишемией миокарда: нестабильную стенокардию; инфаркт миокарда без подъёма сегмента ST, дифференциальную диагностику между этими двумя состояниями на СМП не проводят, поэтому их объединяют термином «острый коронарный синдром без подъёма сегмента SТ»; инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST в первые часы заболевания и формированием в последующем зубца Q, который рассматривают отдельно. Причины острого снижения коронарной перфузии: тромботический процесс на фоне стенозирующего склероза коронарных артерий и повреждения атеросклеротической бляшки (в 90% случаев); кровоизлияние в бляшку, отслойка интимы; длительный спазм коронарных сосудов; резкое повышение потребности в кислороде. Патогенез Окклюзия коронарного сосуда. Недостаточное обеспечение миокарда кислородом. Некроз сердечной мышцы. Через 4—6 ч начала ишемии миокарда зона некроза сердечной мышцы соответствует зоне кровоснабжения поражённого сосуда. Из больных, умирающих от инфаркта миокарда в течение первых 24 ч: - около 50% умирают в течение первых 15 мин; - около 30% — в течение 15-60 мин; - около 20% — в течение 1—24 ч. КЛАССИФИКАЦИЯ По клиническому течению различают следующие варианты: болевой, абдоминальный, атипичный болевой, астматический, аритмический, цереброваскулярный, малосимптомный (бессимптомный). По локализации зоны некроза: инфаркт левого желудочка (передний, перегородочный, задний и др.); инфаркт правого желудочка (не является самостоятельным диагнозом, сопутствует нижнему инфаркту миокарда). КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Типичные жалобы: Интенсивная боль за грудиной и в области сердца давящего или сжимающего характера (интенсивность выражена более, чем при обычном приступе стенокардии). Приступ необычно длительный, сохраняющий более 15 мин. Возможна иррадиация в левую или правую руку, шею, нижнюю челюсть, под левую лопатку, в эпигастральную область. Больной возбуждён, беспокоен, отмечает страх смерти. Сублингвальный приём нитратов неэффективен или устраняет боль не полностью, либо боль возобновляется в течение короткого времени. клинические варианты инфаркта миокарда и особенности их течения представлены в табл. 3-4. Для любого варианта также характерны следующие симптомы: - бледность кожных покровов, - гипергидроз (иногда «холодный пот» на лбу), - резкая общая слабость, - чувство нехватки воздуха. Отсутствие типичной клинической картины не может служить доказательством отсутствия инфаркта миокарда. ОСЛОЖНЕНИЯ Нарушения сердечного ритма и проводимости. Острая сердечная недостаточность. Кардиогенный шок. Механические осложнения: разрывы (межжелудочковой перегородки, свободной стенки левого желудочка), отрыв хорд митрального клапана, отрыв или дисфункция сосочковых мышц). Перикардит (эпистенокардитический и при синдроме Дресслера). Затянувшийся или рецидивирующий болевой приступ, постинфарктная стенокардия. Острый инфаркт миокарда Ставится по триаде: клиника, ЭКГ и маркеры. Критерии диагностики: типичное повышение тропонинов в сочетании с одним из следующих признаков – изменение ST, появление Q, хирургическое вмешательство на коронарах.  Клиника: типичный болевой синдром – 80% атипичная боль – 6,5% астматический вариант – 4% аритмический вариант – 0,6% церебральный вариант – 3% ЭКГ - критерии: 1. Возможные - ST: в V1 – V3 на 0,2 mV, в остальных на 0,1 mV. - новая депрессия ST - вновь появившиеся изменения Т (инверсия в двух положительных отведениях) 2. Определённые – изменение зубца Q: Q широкий в двух положи тельных отведениях (³ 0,3 секунды) Биохимические маркёры: Ферменты: АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК (через 5 часов и до трёх суток). Белки: миоглобин (через 2 часа) и тропонин (через 5-6 часов – до 7-14 суток). FABP (потеинсвязывающие жирные кислоты). Д-димер g - глютаминтрансферраза. Ферменты не специфичны, недолго находятся в крови. Тропонин – белок, универсальный для поперечно-полосатых мышц. Неотложная помощь. Положение больного лежа со слегка приподнятой головой Нитроглицерин под язык 0,5 -1мг, при необходимости и нормальном уровне АД - повторение каждые 5 -10 мин Ацетилсалициловая кислота, разжевать 160-325мг Кислородотерапия — ингаляцию увлаженного кислорода проводят с помощью маски или через носовой катетер со скоростью 3—5 л/мин. Для купирования болевого синдрома показано применение наркотических анальгетиков. Морфин 1 мл 1% раствора развести в 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и вводить в/в дробно по 4—10 мл (или 2—5 мг) каждые 5—15 мин до устранения болевого синдрома и одышки либо до появления побочных эффектов (гипотензии, угнетения дыхания, рвоты). Общая доза <20 мг. Нитроглицерин — 10 мл 0,1% раствора разводят в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида (концентрация 100 мг/мл) и вводят в/в капельно под постоянным контролем АД и ЧСС. При использовании автоматического дозатора начальная скорость введения 5—10 мкг/мин; при отсутствии дозатора — начальная скорость 2—4 капли в минуту, которая может быть постепенно увеличена до максимальной скорости 30 капель в минуту (или 3 мл/мин). Инфузию прекращают при снижении САД <90 мм рт.ст. (или среднего АД на 20% от исходного), так как это снижение приводит к ухудшению коронарной перфузии и к увеличению зоны инфаркта миокарда, а также при возникновении выраженной головной боли. Следует помнить, что раствор быстро разрушается на свету, поэтому флаконы и систему для переливания необходимо закрывать светонепроницаемым материалом. Дальнейшая тактика ведения зависит от данных ЭКГ. Инфаркт миокарда или острый коронарный синдром служит строгим показанием к госпитализации в отделение интенсивной терапии или кардиореанимацию. Транспортировка осуществляется лёжа на носилках со слегка приподнятым головным концом. Кардиогенный шок Патофизиология Кардиогенный шок может быть результатом дисфункции левого желудочка со сниженным сердечным выбросом вследствие таких причин, как инфаркт миокарда, миокардиальная ишемия, конечная стадия кардиомиопатии. Первичный осмотр Оцените качество дыхания пациента. Проверьте жизненно важные параметры пациента. Проверьте пульс. Первая помощь Обеспечьте дополнительный доступ кислорода, подготовьте пациента к эндотрахеальной интубации, при необходимости – к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Установите как минимум два внутривенных катетера для вливания растворов и медикаментов. По назначению врача поставьте капельницы с: внутривенными растворами (физиологический раствор, раствор Рингера); коллоидами; компонентами крови; вазопрессорами (допамин) для улучшения выброса сердца, артериального давления, почечного кровотока; инотропными препаратами (добутамин) для улучшения сократительной способности миокарда и сердечного выброса; вазодилататорами (нитроглицерин, нитропруссид) для улучшения сердечного выброса; диуретиками во избежание отеков; антиаритмическими препаратами для лечения аритмий (при необходимости); тромболитическими средствами для восстановления кровотока в коронарной артерии при инфаркте миокарда. Последующие действия Постоянно проверяйте жизненно важные параметры пациента. Возьмите кровь на клинический анализ. Установите мочевой катетер. Следите, какое количество жидкости потребляется и выделяется ежечасно. Подготовьте пациента к возможным хирургическим пособиям. Объясните пациенту необходимость постоянных профилактических осмотров. Отек легких Отек легких – клинический синдром острой сердечной недостаточности, обусловленный отеком легочной ткани. Отек легких часто является следствием остановки сердца или других сердечных нарушений. Отек может развиваться как постепенно, так и стремительно. Острая форма отека легких может вызвать смерть. Патофизиология Повышается давление в легочных венах. Жидкость попадает в альвеолы, что препятствует нормальному кислородному обмену, вызывая одышку и гипоксию. Среди причин возникновения отека легких отмечают инфаркт миокарда, инфекционные заболевания, гиперволемию, отравление ядовитыми газами. Сердечные заболевания (например, кардиомиопатия) ослабляют работу сердечной мышцы и могут привести к отеку легких. Также к отеку могут привести пневмония и первичная легочная гипертензия. Первичный осмотр Оцените качество дыхания пациента, отметьте наличие или отсутствие одышки, хронической одышки, приступы ночной одышки, затрудненное дыхание, кашля. Оцените уровень сознания пациента. Проверьте жизненно важные параметры пациента, отметьте наличие или отсутствие кислородной насыщенности, увеличения центрального венозного давления, уменьшения сердечного выброса и гипотонии. Прослушайте легкие на наличие хрипов и уменьшение интенсивности дыхания. Прослушайте сердце (отметьте, ускорено ли сердцебиение). Отметьте, набухают и выступают ли шейные вены. Первая помощь Обеспечьте дополнительный доступ кислорода, подготовьте пациента к эндотрахеальной интубации, при необходимости к ИВЛ. Положите пациента на кровать в положение Фаулера. Отправьте кровь на анализ ее газового состава. По показаниям врача введите: мочегонные средства, инотропы для увеличения сокращаемости сердца, вазопрессоры для улучшения сократительной способности; антиаритмические средства в случае возникновения аритмий из-за снижения сердечной деятельности, артериальные вазодилататоры (например, нитропруссид) для уменьшения периферического сосудистого сопротивления и нагрузки, морфий для уменьшения беспокойства или улучшения кровотока. Последующие действия Постоянно проверяйте жизненно важные параметры пациента. Подготовьте пациента к установке артериального катетера. Сделайте ЭКГ. Установите мочевой катетер. Следите за потреблением и выделением жидкости каждый час. Ограничьте потребление соли и жидкости в рационе пациента. Подготовьте пациента к рентгенологическому исследованию грудной клетки и эхокардиограмме. Необходимо предупреждать развитие заболеваний, ведущих к отеку легких. Пациентам, находящимся в группе риска, необходимо соблюдать бессолевую диету с ограничением жидкости в рационе. Разрыв папиллярной мышцы Разрыв папиллярной мышцы – тяжелое состояние, вызванное травмой или инфарктом миокарда. Как правило, страдает задняя папиллярная мышца. Причиной смерти после инфаркта миокарда в 5% случаев является папиллярный разрыв мышцы. Патофизиология Папиллярные мышцы крепко прикреплены к стенке желудочка. Сокращение папиллярных мышц помогает поддержать систолическое закрытие клапана. Когда вследствие травмы или инфаркта папиллярная мышца разрывается, развивается недостаточность митрального клапана и быстро прогрессирующая левожелудочковая недостаточность. |