экономика труда -учебник. Учебнометодическое пособие для дистанционной формы обучения Москва 2003 Составители канд техн наук

Скачать 1.1 Mb. Скачать 1.1 Mb.

|

Глава 5. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯПод уровнем жизни населения чаще всего понимается степень его обеспеченности необходимыми материальными и нематериальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения потребностей людей в этих благах. Понятие "уровень жизни" в его современной трактовке является весьма емким, охватывающим все стороны деятельности человека, дает представление о благосостоянии общества в целом и отдельных его членов, в частности. Уровень жизни населения – важнейший критерий оценки эффективности социально-экономической политики государства. Его повышение – основная цель общественного развития социального государства. Для характеристики уровня жизни населения используется целая система показателей, которые группируются по ряду признаков. 1. В зависимости от иерархического уровня различают:

2. В зависимости от характера отражения сущности категории "уровень жизни" показатели делят на:

3. В зависимости от характера расчета показатели уровня жизни могут быть:

Относительный уровень жизни можно определять в трех аспектах: а) сопоставлять его с тем, какой уровень жизни имел место в предыдущие годы; б) сопоставлять уровень жизни в одном регионе с другими регионами (странами); в) сопоставлять фактический уровень жизни со степенью развития потребностей, со стандартами – минимальными и рациональными. 4. В зависимости от группы потребностей, удовлетворение которых характеризует тот или иной показатель, отправным моментом в исследовании служат потребности. Можно выделить три основные группы потребностей:

Соответственно для оценки степени удовлетворения основных человеческих потребностей используются различные группы показателей и их индикаторов (табл. 5.1). Таблица 5.1 Показатели и индикаторы уровня жизни населения

Продолжение табл. 5.1

Окончание табл. 5.1

В оценке уровня жизни населения важную роль играют показатели, предназначенные для сопоставления между странами. Для этих целей используется индекс человеческого развития(ИЧР), который разработан специалистами ООН и введен в практику в 1991 г. ИЧР является интегральным показателем, включающим в себя три составляющих: 1) ожидаемую продолжительность жизни; 2) уровень образования населения, определяемый по проценту грамотности населения и среднему числу лет обучения населения в возрасте 25 лет и старше; 3) среднедушевой валовой внутренний продукт, исчисляемый в долларах США (см. гл. 2). В зависимости от уровня потребления благ и услуг выделяют четыре уровня жизни населения: 1. Достаток – пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека. 2. Нормальный уровень – рациональное потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее благоприятные условия для полного восстановления физических и интеллектуальных сил человека. 3. Бедность – потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей границы воспроизводства ресурсов для труда. 4. Нищета – минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет поддерживать жизнеспособность человека. В мировой практике используются три основные концепции в подходе к определению уровня бедности: абсолютная, относительная и субъективная. Концепция абсолютной бедности основана на определении дохода, необходимого для обеспечения минимальных жизненных потребностей личности или семьи. Определяется официальный уровень бедности, например, по доле семейного дохода, использованной для приобретения предметов первой необходимости (Канада – 70% и более). В России для определения минимальных потребностей человека установлен прожиточный минимум (ПМ), при расчете которого используют физиологические нормы потребления калорий, белков, жиров и углеводов. Концепция относительной бедности использует в качестве основного критерия не минимальные потребности человека, а соотношение показателей его благосостояния с уровнем материальной обеспеченности, преобладающим в той или иной стране. При таком подходе бедными считаются те, чей доход не превышает определенной доли среднего дохода по стране (40, 50 или 60%). В некоторых странах для определения официального ПМ используют медиану по доходу – это значение дохода, делящего совокупность пополам (ПМ равен в США, Великобритании, Германии –40%, Финляндии, Италии, Греции, Испании – 50%, Ирландии – 60% медианного дохода). В последнее время в зарубежных исследованиях широко используется и другая методика определения относительной бедности, которая включает в себя перечень переносимых человеком лишений, не позволяющих вести общепринятый образ жизни. Субъективная концепция бедности построена на субъективном определении средств, необходимых для общественно приемлемого уровня жизни. Эти концепции в чистом виде не применяются, каждая страна вырабатывает свою систему. В России определение бедности базируется на абсолютной концепции, устанавливающей черту бедности на уровне прожиточного минимума, с использованием для оценки уровня бедности показателя денежных доходов в среднем за месяц. Потребительские бюджеты являются важным инструментом нормативной и аналитической оценки, прогнозирования и регулирования величины и динамики уровня жизни и разработки обоснованной политики в области доходов. На практике используют два вида потребительских бюджетов: нормативные, являющиеся результатом исследований различных ведомств и научных учреждений, и фактические, полученные в результате статистических и специальных обследований. Нормативные потребительские бюджеты имеют несколько разновидностей. 1. Потребительские бюджеты высокого достатка. Они отражают потребление, соответствующее полному удовлетворению разумных потребностей. В настоящее время на государственном уровне бюджеты высокого достатка не используются, но разработаны соответствующие нормативные оптимальные наборы, которые могли бы быть введены в практику. 2. Рациональные потребительские бюджеты, которые соответствуют рациональным потребностям населения. Нормативные рациональные потребительские бюджеты также разработаны и могут быть введены в практику. 3. Система минимальных потребительских бюджетов. Необходимость разработки этой группы бюджетов определяется важностью установления минимальных гарантий при оплате труда, выплате пенсий и стипендий, определении других мер социальной защиты населения. Наряду с нормативными, важное значение имеет система фактических потребительских бюджетов. Среди них можно выделить средний фактический потребительский бюджет основной массы населения, расчет которого позволяет разрабатывать меры по упорядочению дифференциации доходов и потребления в России. Эта же группа бюджетов включает в себя и потребительский бюджет среднего класса. В соответствии с указом Президента РФ "О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации" от 2 марта 1992 г. № 210, рассчитываются два вида бюджетов: минимальный потребительский бюджет (МПБ) и бюджет прожиточного минимума (БПМ). Минимальный потребительский бюджет – стоимость набора потребительских товаров и услуг, обеспечивающих социально обоснованный минимальный уровень потребления материальных и духовных благ, необходимых для развития личности. В настоящее время Министерством труда и социального развития РФ утвержден только бюджет ПМ, который является МПБ низкого стандарта. Прожиточный минимум представляет собой показатель минимального уровня потребления материальных благ и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности в стоимостном выражении. Кроме того, он включает обязательные платежи и сборы. ПМ определяется в стоимостном выражении в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в целом по Российской Федерации, ее субъектам, а также может определяться по отдельным городам и административно-территориальным объединениям. ПМ в целом по РФ предназначается для:

В соответствии с федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ, потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В 1999 г. были утверждены методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах РФ. Они содержат: 1) принципы и порядок формирования минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации; 2) основные подходы к учету субъектами Российской Федерации природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами населения; 3) примерные минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации. Потребительская корзина, устанавливаемая на основе методических рекомендаций, определяется в соответствии с Законом не реже одного раза в 5 лет. Так, в настоящее время действует потребительская корзина, утвержденная законом "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" (№ 201-ФЗ от 20 ноября 1999 г.) (табл. 5.2). Таблица 5.2 Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения

Продолжение табл. 5.2

Окончание табл. 5.2

Качество жизни – категория, отражающая объективные условия существования и их оценку на уровне общества и индивида. Индикаторы объективных условий существования (объективные индикаторы) делятся на две группы: природные и социальные. Природные индикаторы, в свою очередь, включают:

3) уровень антропогенной нагрузки на природу, состояние экологии (концентрация вредных веществ в атмосфере, воде, интенсивность электромагнитных излучений, радиации и т. д.). Социальные индикаторы качества жизни подразделяются на демографические, экономические, правовые, криминогенные, культуры, здравоохранения, информационные и т. д. (см. показатели уровня жизни). В числе субъективных индикаторов качества жизни выделяют: 1) когнитивную (рациональную) компоненту, которая состоит из оценки общей удовлетворенности жизнью и оценок удовлетворенности различными сферами жизни; 2) аффектную (эмоциональную) компоненту, представляющую собой соотношение величин позитивного и негативного аффектов. К позитивным аффектам относятся ощущения счастья, социальной поддержки и защищенности, личной компетенции и состоятельности и т. п. Негативные аффекты выражаются в ощущении депрессии, тревоги, безысходности, стресса и т. п. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), характеризуя качество жизни, выделяет восемь основных аспектов жизнедеятельности человека: здоровье; развитие через образование, занятость и качество трудовой жизни; досуг и отдых; состояние потребительского рынка товаров и услуг; состояние окружающей среды, личная безопасность; социальные возможности и социальная активность. Можно выделить четыре основных уровня качества жизни в зависимости от различных вариантов сочетания объективных условий жизни и их субъективных оценок:

Большинство городского населения западноевропейских стран имеет сочетание "хорошие–хорошо", т. е. высокий уровень качества жизни. Группа "депривация" – классическое поле деятельности для проведения социальной защиты, общественных фондов и благотворительных организаций. Группа "диссонанс" – источник социального протеста и социальных изменений. "Адаптация" часто в реальности характеризует бессилие человека изменить качество жизни и своеобразное социальное отступление, занижение уровня потребления. Понятие "качество трудовой жизни" выражает совокупность конкретных условий, определяющих степень эффективности реализации трудового потенциала общества, предприятия, отдельного человека. Главными условиями, обеспечивающими качество трудовой жизни (КТЖ), являются следующие:

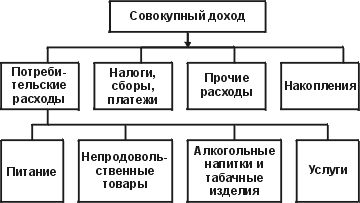

Зарубежный опыт показывает, что оценка качества трудовой жизни (КТЖ) производится на различных уровнях: с позиции работника, с позиции предпринимателя и с позиции общества в целом. Оценка КТЖ с позиции работника: удовлетворенность трудом; наличие (отсутствие) стрессовых ситуаций на производстве; возможности личностного повышения; климат в коллективе; условия труда; возможности профессионального роста и самовыражения и др. Оценка с позиции предпринимателя: эффективность труда; профессиональная адаптация; текучесть; наличие (отсутствие) случаев воровства, производственного саботажа, забастовок; отчуждение труда; отождествление целей работника с целями предприятия и др. Оценка с позиции общества: валовой и внутренний продукт; занятость и безработица; повышение качества рабочей силы; стоимость системы социальной защиты работников и их иждивенцев; забастовочное движение; политическое поведение; потребительское поведение; социальная адаптация и др. Важнейшим показателем уровня и качества жизни являются доходы населения. Доходы населения представляют собой совокупность денежных и натуральных средств для поддержания физического, морального, экономического и интеллектуального состояния человека на определенном уровне удовлетворения его потребностей и формируются за счет труда работников и других источников. Совокупный доход включает все виды денежных доходов, а также стоимость натуральных поступлений, полученных от личного хозяйства и использованных на личное (домашнее) потребление. Кроме денежной составляющей совокупные доходы включают стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств федерального и муниципального бюджетов и фондов предприятий. Это услуги здравоохранения, образования, дошкольного воспитания детей, дотации на жилье, транспорт, питание и т. п. Как денежные, так и совокупные доходы принято делить на общие – до уплаты налогов и обязательных платежей (брутто-доходы) и располагаемые – после осуществления указанных платежей (нетто-доходы), т. е. располагаемые доходы – это сумма средств, которую семья может в максимальном размере потратить на конечное потребление товаров и услуг без использования сбережений и других источников. Доходы населения имеют номинальное и реальное выражение. Номинальные доходы – это доходы, полученные в денежном выражении. Доходы реальные – номинальные денежные доходы текущего периода, скорректированные на индекс потребительских цен. Наряду с номинальными и реальными выделяют показатель покупательской способности денежных доходов населения, который отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов населения. В зависимости от источников получения различают следующие виды денежных доходов (табл. 5.3): заработная плата и другие виды оплаты труда; социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии, материальная помощь и др.); поступления от продажи результатов собственного труда (например, от продажи продукции личного подсобного хозяйства); доходы от собственности (проценты по вкладам, ценным бумагам, дивиденды, арендная плата); предпринимательские доходы; заемные доходы (ссуды, кредиты); рисковые доходы (страховые возмещения, выигрыши и др.) и другие доходы. Таблица 5.3 Структура денежных доходов населения России в 1992–2000 гг. (в %)

* Включая скрытую заработную плату /Российский статистический ежегодник. М., 2001. С. 179. Направления использования совокупного дохода представлены на рис. 5.1 и в табл. 5.4.  Рис. 5.1. Использование совокупного дохода Таблица 5.4 Распределение доходов в России (в %)*

* Российский статистический ежегодник. М., 2001. С. 179 Для оценки уровня и динамики дохода используют показатель среднего дохода. Уровень среднего дохода определяют как среднеарифметическую величину, когда суммарный объем доходов делится на общую численность населения. Во многих странах рассчитывается не средний, а медианныйуровень дохода. Медианный – это такой уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения. Для оценки дифференциации доходов населения используются различные способы. Наиболее простой – группировка населения по уровню доходов в пределах установленных интервалов. Например, устанавливается интервал в 200 руб. и определяется, сколько человек имеет доход до 200 руб., затем – сколько человек имеет доход от 200,1 руб. до 400 руб., затем – от 400,1 руб. до 600 руб. и т. д. (табл. 5.5). Таблица 5.5 Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов в первом полугодии 2000 г.*

* Труд-7. 2000. 14 сент. Окончание табл. 5.4

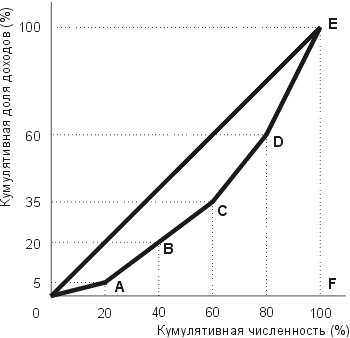

Таким образом, до 2000 руб. в месяц получало 98,8 млн. россиян. Величина прожиточного минимума во втором квартале 2000 г. составляла 1185 руб. За порогом бедности находилось 50,5 млн. россиян. Широко распространена оценка дифференциации доходов населения путем соотношения групп населения с наибольшими и наименьшими доходами. Все население разбивается при этом на равные по численности десяти-, двадцати или двадцатипятипроцентные группы. После чего доход, полученный последней группой, делят на доход, полученный первой группой. Соответственно получают децильное, квинтильное или квартильноесоотношение доходов населения. Для оценки дифференциации доходов населения используется также способ, основанный на учете кумулятивных долей дохода населения(долей, учитываемых нарастающим итогом). Если совокупный доход распределяется поровну и каждая пятая часть населения получает пятую часть совокупных доходов, то такое равенство будет выглядеть на графике как биссектриса. Однако, последняя отражает лишь потенциальную возможность (идеальное распределение). На практике доходы никогда не распределяются равномерно. Если же совокупные доходы распределяются неравномерно, то кривая кумулятивных долей дохода, соответствующих кумулятивным квинтилям, становится выпуклой и на графике выглядит как прогнутая вниз линия. Эту кривую называют кривой Лоренца (по имени американского статистика и экономиста), впервые предложившего использовать подобный подход для оценки дифференциации доходов населения. Кривая Лоренца показывает, какую долю суммарного дохода получают 20% населения, затем 40, 60, 80 и 100% (рис. 5.2).  Рис. 5.2. Кривая Лоренца Одним из измерителей неравенства при сопоставлении различных распределений доходов является коэффициент концентрациидоходов, или коэффициент Джини (G). Он рассчитывается как отношение площади (S), ограниченной кривой Лоренца и биссектрисой, к общей площади, находящейся под прямой идеального равенства. Этот коэффициент назван по имени Коррадо Джини, итальянского статистика, экономиста и демографа, разработавшего новые методы оценки доходов и богатства Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) характеризует степень неравномерности распределения всей суммы доходов между отдельными группами населения. Его величина может варьировать от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Однако на практике коэффициент Джини не достигает указанных крайних значений. Таблица 5.6 Распределение общего объема денежных доходов населения в России в 1992–2000 гг. (в %)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||