ответы на экзамен по гигиене. Вентиляция назначение, характеристика

Скачать 0.94 Mb. Скачать 0.94 Mb.

|

|

Гигиеническая характеристика хлеба и круп Пищевая ценность группы хлебобулочных изделий и мукомольно-крупяных продуктов определяется содержанием в них белков, жиров, углеводов, витаминов группы В, некоторых макро- и микроэлементов и энергетической ценностью. Хлеб традиционно широко представлен в рационе жителей России и обеспечивает от 30 до 40% суточных энерготрат. В хлебе содержится 45—50% углеводов, в основном крахмала, до 1% жиров и 6—8% белков с дефицитом незаменимых аминокислот лизина и треонина. Хлеб — источник витаминов РР, В, и В2, а также фосфора, магния, серы и пищевых волокон (клетчатка и геми-целлюлоза). Энергетическая ценность хлеба 200-250 ккал/100 г. Макаронные изделия («сухие консервы») по пищевой и биологической ценности не отличаются от пшеничного хлеба высших сортов. Крупы представляют собой обработанное зерно различных злаковых культур. Больше всего белков в овсяной и гречневой крупах (15 и 14%), но аминокислотный состав белка не сбалансирован. Бобовые продукты содержат до 25% белков, богатых лизином. Рационы, сочетающие злаковые и бобовые, обладают более высокой питательной ценностью и лучше усваиваются, чем чисто бобовые или чисто злаковые. | приближается к женскому молоку. Помимо белка, в молоке содержится незначительное количество (4-10%) небелковых форм азота, в том числе около 3% свободных аминокислот, имеющих значение для производства молочнокислых изделий и сыров. Жир молока представлен в основном триглицеридами (98,2—99,5% всего жира). Кроме того, в молочном жире содержатся фосфолипиды, свободные жирные кислоты, стерины. Углеводы в молоке представлены лактозой. В желудочно-кишечном тракте лактоза легко сбраживается до молочной кислоты, которая принимает участие в регулировании деятельности кишечной микрофлоры. Молочный сахар регулирует накопление в организме жира и жироподобных веществ, способствует усвоению фосфора, кальция и магния, а также содействует синтезу витаминов группы В. Молоко является ценным источником тиамина и рибофлавина. Количество витаминов А, О и В-каротина зависит от сезона. Кальций и фосфор находятся в молоке в сбалансированном для усвоения состоянии. Микроэлементы, в том числе цинк, железо и медь, связаны как с белками, так и с жировыми шариками. Соотношение этих фракций непостоянно. Молоку свойственны хорошие усвояемость и высокая энергетическая ценность. Кисломолочные продукты получают из молока в результате молочнокислого, а иногда и спиртового брожения после внесения специальных микробных заквасок. В кисломолочных продуктах увеличивается кислотность, повышается содержание витаминов группы В. Кисломолочные продукты получают антибиотические свойства. Эти продукты быстрее усваиваются, стимулируют секрецию пищеварительных желез, нормализуют моторику кишечника и подавляют в нем гнилостную микрофлору. Творог является важным источником легкоперевариваемого и усвояемого белка, кальция и фосфора, а также витаминов А и группы В. Творог оказывает липотропное действие и широко используется в лечебном питании при заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, ожирении, диабете, после ожогов и переломов костей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Третьим структурным подразделением современной больницы является^е^_ чебно-диагностическое отделение. Как указывалось выше, это подразделение больницы наиболеТмббильно и обширно, подвергается наибольшей модернизации. Увеличение площадей больничного комплекса определяется в основном расширением этого подразделения, появлением новых структурных единиц в его составе. Операционный блок — основная структурная единица лечебно-диагности-ческого„ртделения. Планировка и режим работы операционного блока должны обеспечить максимальную асептику. Основным условием размещения операционного блока является его надежная изоляция от других подразделений и служб больницы при сохранении удобных связей с отделением анестезиологии, палатными отделениями хирургического профиля, центральным стери-лизационным отделением. С этой точки зрения для операционного блока лучше выделять отдельную пристройку или крыло корпуса больницы. Можно также размещать операционный блок на верхнем этаже больницы и обязательно в тупиковой зоне (по горизонтали или вертикали). Для соблюдения асептики в операционном блоке выделяют чистую и гнойную зоны. Операционную желательно проектировать на один стол, площадью 36—48 м2 при высоте помещения не менее 3,5 м. Основные структурные единицы отделения: реанимационная, предреани-мационная (18м2), палаты интенсивной терапии, лаборатория срочных анализов (36—48 м2), помещения для диагностической и лечебной аппаратуры и другие вспомогательные помещения. Палатная секция - основная структура и функциональная единицы ЛПУ. Основной структурной и функциональной единицей больничного здания является больничная секция, представляющая собой изолированный комплекс, из палат, лечебно-вспомогательных и хозяйственных помещений, коридора и санитарного узла. Больничная секция предусматривается для больных с однородными заболеваниями. Палатная секция на 25—30 коек считается наиболее целесообразной для обеспечения благоприятных условий пребывания, успешной организации лечебного процесса и ухода за больными, поддержания чистоты и порядка в помещениях. Две палатные секции составляют отделение, которое имеет общий штат медицинского персонала. Палатное отделение — основной функциональный элемент стационара. Вместимость отделения, как правило, 60 коек, в отдельных случаях она может быть увеличена до 90—120 коек или уменьшена до 15—45 коек. В каждой палатной секции для взрослых проектируется 60% палат на 4 койки и по 20% однокоечных и двуx^ср^ч^шx^1а.ла^^ На обе секции палатного отделения предусматривается" нейтральная зона, где находятся помещения для дневного пребывания больных, кабинеты врачей, сестры-хозяйки, старшей медсестры, буфетная и столовая, а также специальные помещения (процедурная, кабинеты врачей-специалистов), санузлы. В больничном корпусе палатные секции занимают около 60% площади. Сейчас отношение площади палат к вспомогательным помещениям составляет 1:1 и увеличивается в пользу последних. Отделение снабжено лифтами и лестницами. Пищу доставляют в отделение специальным лифтом, находящимсяв буфетной. Палаты должны группироваться компактно, обслуживающие помещения (процедурная, клизменная и др.) обосабливаются. Посты медсестер должны располагаться так, чтобы медсестра со своего рабочего места могла просматривать коридор и входы во все палаты и вспомогательные помещения. Важным элементом палатной секции являются коридоры и лестницы. Коридоры не только связывают помещения, но и представляют собой удобную вспомогательную площадь. |

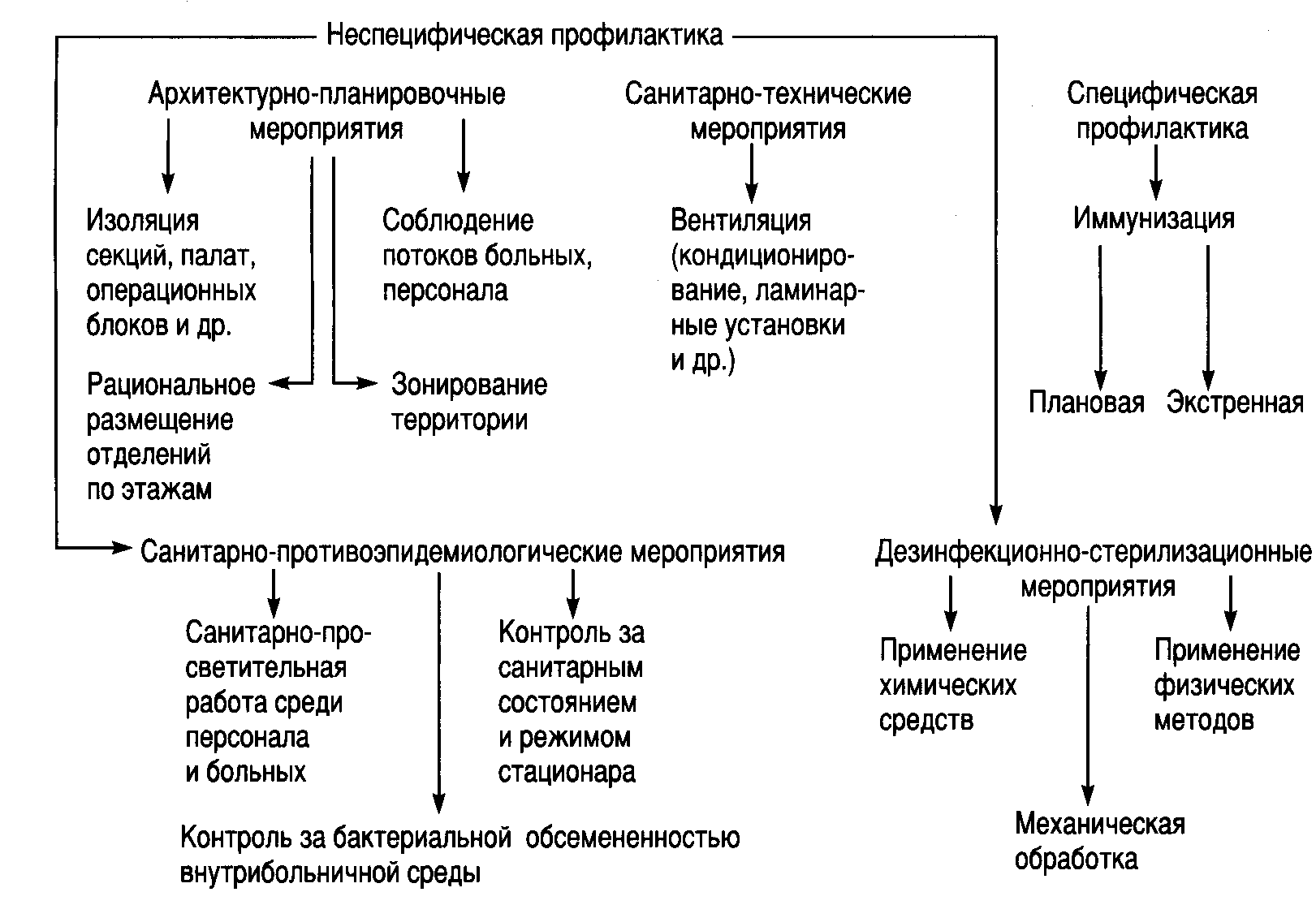

| Классификация мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций и экстренной профилактики.  Гигиенические требования к планировке, устройству и санитарно-противоэпидемическому режиму операционных блоков и отделений. Операционный блок — основная структурная единица лечебно-диагности-ческого„ртделения. Планировка и режим работы операционного блока должныобеспечить максимальную асептику. Основным условием размещения операционного блока является его надежная изоляция от других подразделений и служб больницы при сохранении удобных связей с отделением анестезиологии, палатными отделениями хирургического профиля, центральным стери-лизационным отделением. С этой точки зрения для операционного блока лучше выделять отдельную пристройку или крыло корпуса больницы. Можно также размещать операционный блок на верхнем этаже больницы и обязательно в тупиковой зоне (по горизонтали или вертикали). Для соблюдения асептики в операционном блоке выделяют чистую и гнойную зоны. Набор и планировка помещений для чистых и гнойных операций идентичен. В планировочном отношении помещения операционного блока условно делят на 4 группы в зависимости от степени соблюдения асептики и защиты от внутриболь-ничных инфекщий^ Самые строгие требования в отношении асептики предъявляются к операционным^ затем следуют предоперационные и наркозные, далее помещениялдя хранения крови, аппаратуры Щ наконец, помещения для персонала (протоколь^ньГе^е^тринская, лаборатория срочных анализов) и «чистая зона» санпропускника дляЪерсонала (табл. 11.5, 11.6; рис. 11.7, 11.8). Операционную желательно проектировать на один стол, площадью 36—48 м2 при высоте помещения не менее 3,5 м. | Гигиенические требования к планировке, устройству и санитарно-противоэпидемическому режиму инфекционных отделений В основе планировочных решений инфекционных отделений лежат система изоляции больных, условно разделенных на «грязные» и «чистые» потоки, санитарная обработка и дезинфекция помещений, белья, оборудования, выделений больных (табл. 11.10). Для предотвращения внутрибольничных^аражений наиболее_надежен_б<жс, т. е. комплекс помещений (входной тамбур, санитарный узел сданной, палата, шдюз) с отдельным наружным входом. Больной поступает в бокс через входной тамбур непосредственно с улицы. Шлюз связывает бокс с центральным коридором, через него персонал проходит к больному. В шлюзе размещаются умывальник, вешалка для халатов и шкаф для передачи пищи в бокс. Полубокс состоит из тех же помещений, что и бокс, но не имеет входа с улицы. Больные поступают в полубоксы из коридора отделения. В секции, состоящей из полубоксов, могут находиться больные только с одинаковыми заболеваниями. Инфекционная больница должна иметь приемное отделение, стационар, лечебно-диагностические кабинеты (рентген, операционная, реанимация, кабинет функциональной диагностики, физиотерапии, кабинет ректоромано-скопии, родовой бокс), лаборатории, стерилизационную, аптеку, пищеблок, патологоанатомическое отделение, административно-хозяйственную службу, дезинфекционное отделение, очистные сооружения для обеззараживания сточных вод, службу санитарной обработки транспорта. Состав подразделений определяется коечной мощностью и назначением больницы. Каждое отделение может состоять из одной или двух секций, полностью изолированных друг от друга. Инфекционное отделение должно состоять из боксов, полубоксов и палат. В каждом инфекционном отделении следует выделять нейтральную зону, где размещаются кабинеты врачей и сестры-хозяйки. В инфекционных отделениях для приема больных планируют приемно-смот-ровые боксы из следующего расчета: в отделении на 30 коек — 1 бокс, от 30 до ;60коек — 2 бокса, от 60 до 100 коек — 3 бокса, более 100 коек — 3% числа коек в больнице. Из приемно-смотрового бокса после осмотра врачом больной через наружную дверь поступает в соответствующее отделение инфекционной больницы, не встречаясь с другими больными. В больших больницах больные из приемно-смотрового бокса доставляются в индивидуальный бокс на санитарной машине. После каждого больного приемно-смотровой бокс дезинфицируют. В приемном отделении, кроме приемно-смотровых боксов, должны предусматриваться диагностические изолированные боксы для больных с неясным диагнозом или смешанными инфекциями. Обычно больной находится в боксе не менее 5 дней, затем его переводят в палату. 5-дневная изоляция больного в боксе продиктована противоэпидемическими соображениями. За этот срок обычно устанавливается диагноз по данным лабораторных и бактериологических анализов. Индивидуальные боксы могут служить также для индивидуальной госпитализации инфекционных больных. После выписки пациент уходит из бокса через наружную дверь, а в боксе проводят заключительную дезинфекцию. Боксированное отделение позволяет исключить приемное отделение как функциональное подразделение больницы. Наиболее рациональна павильонная система застройки инфекционной больницы, когда каждое инфекционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Гигиенические требования к планировке, устройству и санитарно-противоэпидемическому режиму детских отделений Планировка детских отделений должналсключать; вщтвибольничные зараже-ния (таблт1Т.7)ТЛётские отделения изолированы от отделений взрослых и имеют самостоятельные подразделения (приемное отделение, лечебно-диагностическое отделение). Детское отделение на 60 коек и более размещается в отдельном корпусе с самостоятельными подъездными путями и озелененным участком. В детских отделениях набор помещений в каждой секции должен предусмотреть возможность самостоятельного функционирования секции на случай установления карантина в одной из секций. Все палаты в отделениях для де-^•ей дошлет должны быть бокси^рванными, не менее 40—50% боксированных палат выделяют для детей до 7 лет и не менее 10—20% — в отделениях для детей старше 7 лет. В детских отделениях устраивают открытые веранды со съемным остеклением из расчета 2,5 м2 на 1 ребенка. Общая площадь веранд должна обеспечить одномоментное размещение на них 50% больных отделения (табл. 11.8).Для приема детей в неинфекционные отделения должны быть предусмотрены боксы в количестве 5% от числа коек в отделении и приемно-смотровые бок- сы — 3% числа коек. Для детей старше 1 года вместимость палат не более 4 коек, для детей до 1 года планируют палаты на 2 кроватки. Площадь на одну кроватку не менее 6 м2. Помещения (спальня, комната отдыха-столовая, санузел) для матерей должны находиться вне отделения, количество мест в этих помещениях следует принимать равным 50% от числа коек для детей в возрасте до 3 лет. Гигиенические требования к планировке, устройству и санитарно-противоэпидемическому режиму детских отделений Планироючнда,Еешения акушерского отделения должны, обеспечить„етре-гую изоляцию здоровь!х_рожещщот больнщ^рбеспечить поточность постулде--, нйя"рожениц в отделение, способствовать исключению внутриббльничного з^ь ражения_(та6л. 11.9). В акушерском отделении имеются физиологический и обсер-вационный блоки (так называемое 2-е, или сомнительное отделение) для рожениц с повышенной температурой, гнойничковыми и другими заболеваниями. В приемно^САЮтровых помещениях акушерского отделения устраивается фильтр* через котррь1й^роженица.пр.охолит; из^ вес;шбюля-ожидальной. Предусмотрены две смотровые — одна для поступающих в родовое физиологическое отделение и в отделение патологии беременности и вторая для поступающих в обсервационное отделение. После осмотра в комнате-фильтре, где проводят термометрию, сбор анамнеза и уточнение эпидемиологических данных, выявляют гнойничковые заболевания кожи, грипп, ангину и т.д., роженица направляется в смотровую. Из смотровой роженица попадает в помещение для санитарной обработки и затем в отделение. Как физиологическое, так и обсервационное отделение имеет общую планировочную схему — предродовые палаты, родовой блок.^алатжяшщсивной терапии, послеродовые палаты, палатыдля[новорожденных. В каждом отделении предусмотрев самостоятельный набор лечебно-диагностических и вспомогательных помещений. Медицинский персонал строго закреплен за каждым отделением. В последнее время появилась новая тенденция в планировочном решении акушерских отделений — палаты на 1-2 родильницы с новорожденными совместно. Первые результаты работы таких отделений говорят о благоприятных условиях для родильниц и детей. С гигиенической точки зрения указанная планировка не вызывает возражений.Помещения для выписки родильниц из послеродового физиологического и из обсервационного отделения должны быть раздельными. Комната для одевания родильниц и новорожденных должна располагаться рядом с помещениями для посетителей. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||