Патофизиология. 2 коллок по патофизе. 1. Гипоксия. Патогенетическая классификация гипоксий. Виды и причины дискапний. Гипоксия

Скачать 4.44 Mb. Скачать 4.44 Mb.

|

|

1. Гипоксия. Патогенетическая классификация гипоксий. Виды и причины дискапний. Гипоксия - типовой патологический процесс, характеризующийся недостаточностью биологического окисления, причина которого заключается в неадекватности снабжения тканей кислородом или нарушении его использования тканями. Гипоксия - это типовой патологический процесс, при котором уменьшается аэробный метаболизм вследствие снижения парциального давления кислорода в митохондриях, т. е. в клетке уменьшается количество макроэргических соединений и накапливаются продукты анаэробного обмена (Нанн,1969). Гипоксия - состояние, наблюдающееся в организме при неадекватном снабжении тканей и органов кислорода или при нарушении утилизации в них кислорода в процессе биологического окисления (Чарный А.М.,1961) Гипоксия (кислородная недостаточность) - это несоответствие между метаболическим запросом и его энергетическим обеспечением, которое сопровождается временным выходом каких-либо показателей кислородного гомеостаза из пределов колебаний, очерченных границами физиологической зоны (Березовский В.А.,1978). Гипоксемия - недостаточное насыщение крови кислородом. Асфиксия (в переводе с греч. – «без пульса») - состояние гипоксии, сочетающееся с повышением напряжения углекислого газа в крови и тканях. Участники биоокисления: субстрат (прежде всего, глюкоза и жирные кислоты), кислород катализатор-фермент (белковая часть и безбелковая часть - витамины). В результате вырабатывается энергия. Энергия макроэргических связей АТФ идет на 3 основных процесса: Работу насосов (натрий-калиевого, кальциевого и других активных транспортов) Синтетические процессы в клетке (прежде всего, белка и других органических веществ) Сократительную деятельность клеток и ее составляющих (цитоскелет), конечно, не только мышечных. Так лейкоциты осуществляют таксис, фагоцитоз. Энергия, рассеивающаяся в виде тепла, создает оптимум (37° С) для действия ферментов и для других белков (гемоглобина, рецепторов). Основные процессы, обеспечивающие биоокисление: Диффузия газов в легких. Транспорт газов кровью. оксигемоглобин (HbO2), бикарбонаты Na и K, растворенная форма О2 и СО2, карбгемоглобин (HbСO2), карбоксигемоглобин (HbCO), его сродство к СО2 в 300 раз больше, чем к O2, метгемоглобин (Fe2+→Fe3+) содержит железо с валентностью III, образующееся под действием нитратов, нитритов, анилина, окиси азота, бензола, сульграниламидов. 3. Диффузия газов в тканях. Кислородная емкость крови - количество O2, которое способно связать 100 мл крови. Относительную оценку кислородной емкости крови дает оксигемометрия, основанная на пропускании света определенной длины волны, и, показывающая процентное содержание в крови оксигемоглобина, относительно 100% насыщения (емкости) крови. Парциальное давление газа (PaO2, PaCO2)отражает давление газа в смеси газов (воздушная смесь), соответствующее его процентному содержанию в ней. Напряжение газа в крови (PO2, PCO2)отражает давление газа в воде или в тканях организма (чаще в крови). Насыщение крови кислородом или содержание в крови кислорода (об.%) – содержание кислорода в единице объема крови с учетом физически растворенного О2 и связанного с гемоглобином О2. Газовый состав крови

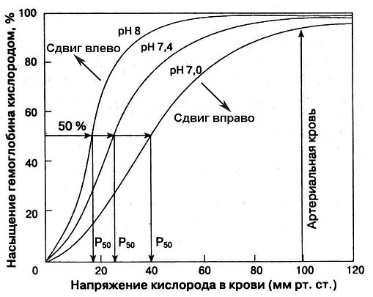

Артерио-венозная разница по кислороду–количество О2, использованное тканями; представляет собой разность между напряжением О2 в артериальной и венозной крови (норме около 60 мм рт.ст.). Сатурация гемоглобина или кислородное насыщение гемоглобина (SО2, %)–процент оксигемоглобина от общего содержания гемоглобина. SО2=[HbO2]/ ([Hb] + [HbO2])*100 % Кривая диссоциации оксигемоглобина. Значение ее сдвига Связывание кислорода с гемоглобином и высвобождение его зависят от парциального давления кислорода.  Рис. 1. Кривая диссоциации HbO2 Баркрофта [по Шурыгину И.А., 2000]. Динамика кривой зависит от нескольких факторов. Кривая может сдвигаться относительно оси абсцисс влево вправо (эффект Бора). Сдвиг влево - увеличение сродства Hb к O2, Hb лучше образуется, но хуже отдает O2 в ткани (алкалоз, снижение температуры тела или замерзание). Сдвиг вправо - снижение сродства Hb к O2, Hb хуже образуется, но лучше отдает O2 в ткани (ацидоз, повышение температуры тела или лихорадка). Блок 2. Патогенетическая классификация гипоксий. Газовый состав артериальной и венозной крови при различных типах гипоксий Патогенетическая классификация гипоксий (по И.Р. Петрову) I. Экзогенный тип гипоксии или гипоксическая гипоксия - гипоксия вследствие снижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (характерно снижение артерио-венозной разницы по кислороду). 1. Гипобарическая форма возникает при снижении общего барометрического давления (подъем на высоту более 1000 м над уровнем моря). 2. Нормобарическая форма возникает при избирательном снижении содержания кислорода при нормальном общем давлении (нахождение в замкнутых или плохо проветриваемых пространствах). 3. Гипербарическая форма возникает при избирательном снижении содержания кислорода при повышенном барометрическом давлении (нахождение в замкнутых, плохо проветриваемых пространствах на глубине). 4. Гипероксическая форма возникает вследствие патогенно высокого парциального давления кислорода во вдыхаемой смеси газов, которое обуславливают рост содержания кислорода во вдыхаемой газовой смеси или увеличение давления смеси газов. Гипероксическая гипоксия - это следствие токсичного действия кислорода при его аномально высоком парциальном давлении в альвеолярной газовой смеси и напряжении в артериальной крови и в тканях. Под токсичным действием кислорода понимают повреждения тканей клеток и интерстициальных тканевых структур, обусловленные свободнорадикальным окислением. Токсический эффект кислорода может клинически проявить себя уже при возрастании парциального давления во вдыхаемой газовой смеси до 200 мм рт.ст., если больной непрерывно дышит такой газовой смесью в течение нескольких часов. II. Гипоксия при патологических процессах, нарушающих снабжение тканей кислородом при нормальном содержании его в окружающей среде или утилизации кислорода из крови при нормальном ее насыщении О2. 1. Дыхательный (респираторный) тип гипоксии возникает при недостаточном транспорте кислорода из нормального атмосферного воздуха в плазму протекающей через легкие крови вследствие нарушения системы внешнего дыхания (характерна артериальная гипоксемия). Механизмы развития: Альвеолярная гиповентиляция. Нарушение общей легочной перфузии. Локальные нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. Избыточное шунтирование венозной крови в легких. Затруднение диффузии кислорода через альвео-капиллярную мембрану. 2. Сердечно-сосудистый (циркуляторный) тип гипоксии возникает в результате нарушений гемодинамики, приводящих к недостаточному для нормальной жизнедеятельности снабжению органов и тканей кислородом при нормальном насыщении им артериальной крови (характерна венозная гипоксемия). Ишемическая – следствие ишемии (уменьшение или прекращение притока артериальной крови) органа или ткани (например, коронарная недостаточность, ишемический мозговой инсульт и т.д.). Застойная – следствие венозной гиперемии (нарушение оттока венозной крови от органа или части тела) органа или ткани (например, сердечная недостаточность, варикозная болезнь и пр.). Главным гемодинамическим показателем, характеризующим циркуляторную гипоксию, является уменьшение по сравнению с должными величинами скорости кровотока (Q), т. е. количества крови, протекающей через суммарный просвет микрососудов в единицу времени. Q зависит от нескольких факторов: объем крови, циркулирующий в участке ткани, органе или организме в целом. градиент давления между артериальным отделом русла и венозным. суммарный тонус сосудов данного бассейна. реологические свойства крови. Таким образом, развитие данного типа гипоксии может быть обусловлено любым из перечисленных гемодинамических факторов и изменениями текучести крови. Часто имеет место сочетание двух или более факторов. 3. Кровяной (гемический) тип гипоксии возникает в результате неспособности крови при наличии нормального напряжения кислорода в легочных капиллярах связывать, переносить в ткани и отдавать нормальное количество кислорода, т. е. патогенетической основой данного типа гипоксии является уменьшение реальной кислородной емкости крови (характерна артериальная гипоксемия). Причины развития: Уменьшение количества гемоглобина. Качественные изменения гемоглобина наследственного и приобретенного генеза. Нарушения физико-химических условий, необходимых для нормального поглощения кислорода гемоглобином из плазмы крови легочных капилляров и отдачи кислорода в тканевых капиллярах. 4. Тканевой (гистотоксический) тип гипоксии возникает в результате нарушения процессов биологического окисления в клетках при нормальном функционировании всех звеньев системы транспорта кислорода к месту его утилизации (характерно снижение артерио-венозной разницы по кислороду). Утилизация кислорода тканями может затрудняться в результате: a) Действие различных ингибиторов ферментов биологического окисления: 1-й тип ингибирования - цианиды (соединение с Fe3+, что препятствует восстановлению железа дыхательных ферментов и переноса кислорода на цитохром). 2-й тип ингибирования - обратимое или необратимое связывание с функциональными группами белковой части фермента, играющих важную роль в их каталитической активности (тяжелые металлы, алкилирующие агенты и др.). 3-й тип ингибирования - конкурентное торможение - взаимодействие ферментов с веществами, имеющими структурное сходство с естественными субстратами окисления (многие дикарбоновые кислоты). b) Изменение физико-химических условий среды существенно сказывается на активности ферментов: рН, температура, концентрация некоторых электролитов и многое другое. c) Нарушение синтеза ферментов. d) Дезорганизация мембранных структур клетки: перекисное окисление липидов (ПОЛ); активация фосфолипаз; осмотическое растяжение мембран; связывание белков поверхностью мембран и изменения конформации белков; действие избытка ионов кальция. 5. Смешанный тип гипоксии. Один и тот же фактор вызывает сочетание двух или более типов гипоксии. Первично возникает один тип гипоксии, а затем по мере развития болезни присоединяются другие типы. III. Физиологическая (перегрузочная) гипоксия – возникает при физических нагрузках, особенно тяжелых, обусловлена появлением кислородного долга (характерны венозная гипоксемия, гиперкапния и увеличение артерио-венозной разницы по кислороду). Газовый состав крови при различных типах гипоксий

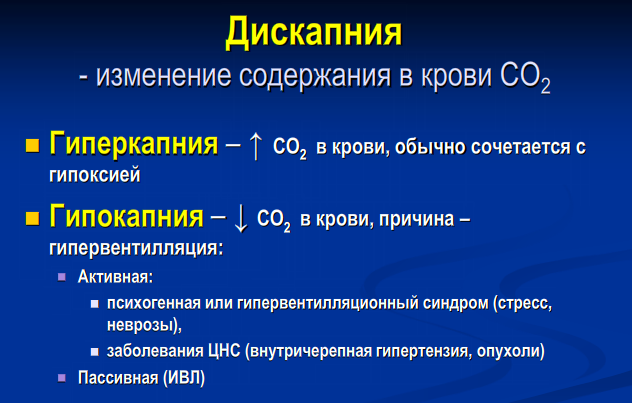

Другие классификации гипоксии По распространенности (общая и местная). По скорости развития (молниеносная (асфиксия, отравление цианидами), острая, подострая, хроническая). По степени тяжести (легкая, умеренная, тяжелая, критическая). Дискапния — типовой патологический процесс, характеризующийся стойкими или чередующимися отклонениями от состояния нормокапнии в сторону повышения (гиперкапния) или понижения (гипокапния) РаСО2 (парциальное давление углекислого газа в артериальной крови).  2. Механизмы повреждения клеток при гипоксии. Срочные и долговременные адаптивные реакции организма при гипоксии. Резистентность различных тканей к гипоксии. Последовательность событий в клетке после прекращения доступа кислорода описывается следующим образом: 0-5 мин. аноксии → снижение уровня АТФ в клетке в 2-4 раза, несмотря на активацию анаэробного гликолиза; 5-15 мин. → появление Са+2 в цитоплазме клетки. Активация гидролитических ферментов, в том числе фермента фосфолипазы А2 митохондрий. При реоксигенации содержание Са+2 в митохондриях повышается, т. к. они еще не повреждены. 15-30 мин. → гидролиз митохондриальных фосфолипидов фосфолипазой A2 и нарушение барьерных свойств мембраны митохондрий. Реоксигенация ткани на этой стадии приводит к активному набуханию митохондрий. Окислительное фосфорилирование разобщено, способность митохондрий накапливать ионы кальция снижена. 30-60 мин. → частичное восстановление функций митохондрий, временное повышение дыхательного контроля, способности накапливать кальций (механизм компенсаторных процессов, приводящих к временному улучшению функций митохондрий, неизвестен); 90-120 мин. → необратимое повреждение митохондрий и гибель клеток. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||