3.0_Ответы на экзамен (хзхз) Патфиз. 1. Предмет и задачи патологической физиологии. Ее место в системе высшего медицинского образования. Патофизиология как теоретическая основа клинической медицины

Скачать 1.5 Mb. Скачать 1.5 Mb.

|

|

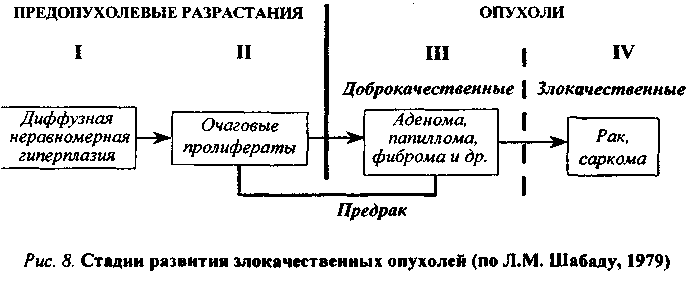

Биологические особенности злокачественных новообразований: 1. Относительная автономность и нерегулируемость роста (рост не подчиняется регуляторным механизмам). - отсутствуют лимит клеточного деления Хейблига - ослаблены межклеточные контакты - понижены механизмы контактного торможения - расстройство рецепторной поверхности клеток - нарушены синтез и чувствительность к кейлонам (вырабатываются зрелыми клетками и подавляют размножение опухолевых клеток). - нарушена работа аденилатциклазы системы. 2. Упрощение структурно-химической организации клеток (анаплазия): - морфологическая анаплазия - биохимическая - энергетическая - функциональная - иммунологическая а) морфологическая: - тканевая - соотношение стромы и паренхимы нарушены - клеточная - разные размеры, форма клеток, миграция ядрышка, нарушение структуры поверхности клеток. б) биохимическая анаплазия: - набор изоферментов уменьшен - активность ферментов снижена - изоферментное упрощение (монотонизация) в) энергетическая анаплазия: энергия за счет гликолиза как анаэробного, так и аэробного. Превалируют синтетические процессы - снижение белка за счет продуктов разрушения клеток. г) функциональная анаплазия: функция либо понижена, либо повышена. Гипо- или гипертиреоз - пример. д) иммунологическая анаплазия: - органоспецифические антигены - межорганные антигены. 3. Антигенное упрощение - резко уменьшено количество органоспецифических антигенов (нем. Вейлер). 4. Антигенная дивергенция - синтез. В опухолевых клетках гетерогенных антигенов (другого органа; Вейлер и Оленов). 5. Антигенная реверсия - синтез в опухолевых клетках эмбриональных антигенов (Абеленов и Татаринов - в гепатоме найден -феропротеин; эмбриональный преальбумин в гепатоме мыши). 6. Наследуемость изменений - раковая клетка при размножении дает себе подобные. 7. Способность к метастазированию - образование вдали от первичного опухолевого узла вторичного опухолевого зачатка. 8. Нарушение соотношения гистонов и негистоновых белков. 9. Много ферментов синтеза РНК на денатурированной матрице ДНК.  РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА Нервная система и опухолевый рост. Исторически сначала отвергали влияние нервной системы на рост опухолей. Затем в опухолях обнаружили нервные клетки и окончания с нарушенными функциями. Руднев, Захарьин - говорили об том. Павловская лаборатория - Петрова эксперимент моделирования невроза у собак - увеличение процента возникновения опухолей. Тип ВНД имеет значение для возникновения опухоли под действием канцерогенов. нервная система влияет на окислительно-восстановительные процессы и поэтому или способствует или препятствует развитию опухолей. Опухоль легче вызвать на фоне тормозящих нервную систему средств, труднее - на фоне возбуждающих средств. 1-я стадия развития опухоли - сопровождается возбуждением, 2-я торможением в ЦНС. Регрессия опухоли возможна в 1-ю стадию (возбуждения). Нарушение иннервации (нейрогенная дистрофия предрасполагает к развитию опухоли) - пример с клетками опухоли Браун-Лирс, введенными в организм при денервации различных органов. Оперативное вмешательство с повреждением нервных элементов приводит к появлению отдаленных метастазов. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА И ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ По степени участия эндокринных желез в регуляции опухолевого роста: - дисгормональные опухоли неэндокринного происхождения - гормонально-зависимые опухоли - опухоль молочной железы - на фоне гиперэстрогенизации организма - эстрогены стимулируют процессы пролиферации в молочной железе и матке и предрасполагают к действию канцерогенов. Фолликулостимулирующий гормон - сам стимулирует пролиферацию, стимулирует высвобождение эстрогенов. Гипотиреоз способствует возникновению опухолей. Гипертиреоз тормозит рецидивирование опухолей. Тиреоидные гормоны стимулируют защитные силы организма, пролиферацию и дифференцировку (!) клеток. Гипоталамо-гипофизарная система работает по принципу обратной связи: недостаток йода - недостаток тиреоидных гормонов - увеличение тиреолиберинов гипоталамуса - увеличение ТТГ - увеличение пролиферации клеток щитовидной железы, в том числе опухолевых. Опухоль влияет на гормональный профиль организма. Опухоли щитовидной железы могут сопровождаться гипо- или гипертиреозом. Паренеоэндокринный синдром - разновидность паренеопластического синдрома - совокупность кишечных симптомов, проявляющихся в результате действия на организм специфических и неспецифических продуктов обмена опухоли, исчезающие при ее удалении и возобновляющиеся при рецидивировании и метастазировании опухоли. Он может быть: нервно-трофические нарушения аутоиммунные процессы эндокринные нарушения В растущей опухоли в процессе обмена образуются соединения влияющие на активность желез внутренней секреции. В опухолях могут вырабатываться эндокриноподобные вещества. В опухолях одной эндокринной железы могут вырабатываться гормоны другой эндокринной железы: в опухолях щитовидной железы - синтез АКТГ; в опухолях хорион-эпителиоме - синтез ТТГ. Гормоны, вырабатываемые опухолями часто в неактивном состоянии. ИММУННАЯ СИСТЕМА И ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ Наличие иммунной реакции на опухолевые клетки. Если опухоль вызвана онкогенным вирусом, то в ней есть вирусиндуцированные антигены. В опухолях невирусного происхождения меняется антигенный спектр в результате антигенного упрощения, реверсии и т.д. При врожденном иммунодефиците - в десятки тысяч раз чаще возникают опухоли. При трансплантации органов и применении иммунодепрессантов - кратное увеличение возникновения опухолей. Существует иммунологический надзор в организме. 1-й эшелон защиты организма от опухоли естественные киллеры (NK) - не требуют предварительной сенсибилизации организма антигеном: 1-я стадия - распознавание чужеродной клетки (опухолевой или пораженной вирусом) 2-я стадия - активное размножение NK 3-я стадия - контакт NK c опухолевой клеткой 4-я стадия - лизис опухолевой клетки (летальный удар) В NK есть гранулы с перворином, которые освобождают его и в клетке-мишени образуются дыры, через которые в клетку-мишень проникает вода, клетка набухает, теряет свои отростки и погибает. 2-й эшелон защиты - макрофаги фагоцитоз опухолевых клеток: 1 фаза - адгезия 2 фаза - захват (эндоцитоз) 3 фаза - внутриклеточное переваривание (процессинг) Затем макрофаг объединяет свой антиген гистосовместимости группы 2 с опухолевым антигеном и выносит на своей поверхности (антигенпрезентация). Макрофаг вырабатывает ИЛ-1, который стимулирует Т-хелпер, который вырабатывает ИЛ-2, под влиянием которого Т-клетки сенсибилизируются и тогда сенсибилизированные Т-киллеры разрушают опухолевые клетки также, как и NK. 1. Опухолевая клетка обманывает иммунную систему. При опухолевом росте синтезируются вещества супрессивного действия (активирующие Т-супрессоры в самом начале опухолевого роста. Опухолевые клетки синтезируют хорионический гонадотропин (оказывающий супрессивное действие), В итоге в самом начале опухолевого роста иммунная система подавляется. 2. Онгстремы поместили кусочки очень злокачественной опухоли в питательную среду и добавили иммунные лимфоциты - отсутствие размножения опухоли; если добавить еще антитела - бурное размножение опухоли. Блокады: а) контакту лимфоцита с опухолевой клеткой препятствует двойной забор из антигенов и антител. рецепторы лимфоцита Т-лимфоцит опухоль Т-лимфоцит опухоль антиген опухоли лимфоцит антигены антитела б) антиген опухоли соединяется с лимфоцитом и лимфоцит блокируется и не вступает в контакт с опухолевой клеткой. Т-лимфоцит Принципы профилактики и лечения опухолей Общие подходы к профилактике злокачественных новообразований ба зируются на следующих основных методах клинической и гигиенической профилактики. Клиническая профилактика: а) раннее выявление и своевременное лечение предраковых состояний; б) раннее выявление и лечение дисгормональных нарушений. Гигиеническая профилактика — все формы борьбы: а) за чистоту окружающей среды от канцерогенных загрязнений; б) с вредными привычками (курение, алкоголь и др.). В настоящее время лечение опухолевой болезни направлено на макси мальное изъятие (удаление опухоли в пределах здоровых тканей) или уничто жение (химиотерапия, лучевая терапия) опухолевых клеток. С этой целью часто используется комбинированное (операция + химиотерапия; операция + лучевая терапия) и комплексное (сочетание всех трех вариантов) лечение. В основе принципиально нового подхода к терапии рака, разрабатывае мого пока экспериментаторами, лежит стремление превратить раковые клетки в здоровые путем адекватных воздействий на молекулярно-генетический аппарат бластоматозной ткани. Большие надежды возлагаются на генную инженерию. 1. Хирургическое вмешательство - удаление опухоли в пределах здоровых тканей. 2. Химиотерапия: антибиотики, цитостатики. 3. Лучевая терапия (чередовать с отдыхом). 4. Общеукрепляющие: адаптогены, витамины. Концепция – методы генной инженерии - повернуть развитие опухолевой клетки в нормальную. 89. Голодание, его виды, периоды развития. Голодание – это состояние, возникающее в случаях, когда организм не получает пищевых веществ совсем, получает их в недостаточном количестве или же не усваивает их вследствие болезни. Голодание по своему происхождению может быть: - физиологическим – повторяется у некоторых видов животных в связи с особыми условиями их обитания или развития (зимняя спячка у сурков или сусликов, рыб, пресмыкающихся; - патологическим. Различают голодание: а) полное, может быть без ограничения воды и с ограничением или вовсе без воды – абсолютное; б) неполное (количественное недоедание), когда в организм поступают все питательные вещества, но в недостаточном по калорийности количестве. в) частичное (качественное) при недостаточном поступлении с пищей одного или несколько пищевых компонентов при нормальной энергетической её ценности. У полного голодания могут быть две причины: - внешняя – отсутствие пищи; - внутренняя – пороки развития у детей, заболевания органов ЖКТ, инфекционные процессы, анорексия. В развитии голодания, его продолжительность и, следовательно, продолжительности жизни организма, существенное значение имеют внешние (низкая температура окружающей среды, высоки влажность и скорость движения воздуха, активные движения) и внутренние (пол, возраст, общее состояние организма, количество и качество жировых и белковых резервов, интенсивность обмена веществ)условия. Предельный срок полного голодания для человека составляет 65 – 70 дней. По клиническим проявлениям полное голодание можно разделить на 4 периода: 1) безразличия; 2) возбуждения, нарастающего по мере усиления чувства голода; 3) угнетения (масый длительный); 4) параличей и гибели. По патофизиологической характеристике учитывается состояние обмена веществ и энергии: 1) неэкономное расходование энергии (2-4 дня у человека); 2) максимальное приспособление (40-50 дней); 3) тканевой распад, интоксикация и гибель (терминальный период 3-5 дней). При полном голодании характерны: - повторное использование белков для синтетических процессов; - переход на эндогенное питание (активация гликолитических и липолитических ферментов); - изменение первичной структуры ферметов; - теплопродукция поддерживается в течение всего голодания на минимальном уровне и снижается к концу третьего периода; - теплоотдача несколько сокращается. В общих чертах первый период голодания характеризуется: - усиленным расходованием углеводов,в связи с чем дыхательный коэффициент повышается, приближаясь к 1; - уровень глюкозы снижается ниже 3ммоль/л, что ведёт к снижению инсулина, повышению активности а-клеток и выделению глюкагона, стимуляции гликокортикоидной функции коры надпочечников – усиление катаболизма белков и гликонеогенеза; - снижение основного обмена (угнетение функции щитовидной железы); - развивается отрицательный азотистый баланс: - возбуждение нервной системы, особенно пищевого центра; - повышена функция щитовидной железы, гипофиза, увеличина секреция кортикотропина и тиротропина – стимуляция надпочечников. Во втором, самом длительном периоде голодания: - дыхательный коэффициент снижается до 0,7, что отражает преимужественное окисление жиров до 80%, белков – 13% и глюкозы – 3%; - активация обмена в жировой ткани (низкий уровень инсулина – снижается доставка глюкозы в липоциты – недостаток глицерина для триглицеридов; преобладание действия глюкагона и катехоламинов – активация аденилатциклазы и усиление липолиза – свободные жирные кислоты поступают в кровь – липемия; в печени и мышцах повышается уровень свободных жирных кислот; в печени заторможен синтез жирных кислот и липогенез, но из-за дефицита белков и недостаточного образования липопротеидов, происходят задержка триглицеридов в печени и развитие жировой инфильтрации); - в почках интенсивно идёт гликонеогенез; - увеличивается выделение аммонийных солей с мочой – негазовый ацидоз; - отрицательный азотистый баланс; - угнетение пищевого центра, снижаются рефлексы; - снижение нейросекреции в ядрах гипоталамуса - угнетение эндокринных желез. Третий, терминальный, период голодания характеризуется: - резким усилением распада белков жизненно важных органов, расходуемых в качестве энергетического материала; - дыхательный коэффициент равен 0,8; - деструктивные изменения в митохондриях; - накопление хлоридов и повышение тканевой осмотической концентрации – задержка воды; - нарушение трофики тканей и снижение общей резистентности – пролежни и некрозы, кератит; - расстройство ферментных систем – трудность восстановления белков-ферментов, разрушающихся в процессе голодания. Неполное голодание встречается чаще, чем полное: 1) развиваются приспособительные механизмы; 2) основной обмен снижается более значительно на 30-35%; 3) медленно снижается масса тела; 4) в тканях развиваются процессы дегенеративного характера; 5) развиваются отёки; 6) брадикардия, гипотензия, угнетение полового инстинкта. Частичное голодание При недостатке в пище углеводов основные нарушения связаны с усилением кетогенеза в печени, куда транспортируются жиры вследствие её обеднения гликогеном. Недостаточное поступление в организм жиров в энергетическом отношении может быть восполнено углеводами и белками. Однако для обеспечения пластических процессов необходимо вводить хотя бы минимальное количество жира (5-6 г), которое содержит незаменимые жирные кислоты – арахидоновую, линолевую и линоленовую. Следует учитывать, что с жирами поступают жирорастворимые витамины и поэтому жировое голодание неотделимо от витаминного. Белковое голодание наступает в тех случаях, когда количество белков, поступающих с пищей. Не обеспечивает в организме азотистое равновесие. Длительное недоедание с преимущественным недостатком в пище белков – белково-калорийная недостаточность – может привести к алиментарной дистрофии и квашиокору. Наблюдающееся нарушение синтеза гормонов выражается в различных эндокринопатиях. Дефицит незаменимых аминокислот и витаминов приводит к развитию пеллагры и бери-бери. Снижается основной обмен, и развиваются отёки. Минеральное голодание можно наблюдать в чистой форме только в экспериментальных условиях. При водном голодании животные погибают быстрее, чем при полном голодании. Одной из форм качественного голодания является витаминная недостаточность (авитаминозы и гиповитаминозы), которая может быть экзогенной или эндогенной. 90. Гипо- и гипергликемические состояния. Этиология, патогенез, клинические проявления. Гипогликемия - снижение уровня глюкозы в крови менее 3,5 ммоль/л: 1. Алиментарная (через 3-5 ч после употребления большого количества углеводов, инсулина). 2. Тяжелая физическая работа. 3. У кормящих женщин. 4. Нейрогенная (при возбуждения - гиперинсулинемия). 5. При заболеваниях: а) сопровождающихся усилением функции поджелудочной железы (инсулома, аденома, рак); б) передозировке инсулина при лечении сахарного диабета; в) поражение печени; г) снижение инкреции контринсулярных гормонов – глюкагон, кортизон, адреналин, соматотропин (гипофункция коры надпочечников; передней доли гипофиза, щитовидной железы); д) поражение ЖКТ; е) голодании. 6. При опухолях гипоталамуса, гипофункции гипофиза, Аддисоновой болезни. Гипогликемический синдром (глюкоза в крови менее 3,3 ммоль/л): - чувство голода - сонливость, слабость - кратковременное беспокойство, агрессивность - тахикардия - потливость, дрожь, судороги - амнезия, афазия - потеря сознания (кома гипогликемическая, глюкоза крови менее 2,5 ммоль/л) - учащение дыхания и пульса - расширенные зрачки - напряжены глазные яблоки - непроизвольные мочеиспускания и дефекации. 1-я помощь: - в/в 60-80 мл 40% глюкозы - сладкий чай при возвращении сознания При снижении уровня глюкозы в крови ниже 2,5 ммоль/л возможно развитие гипогликемической комы. Гипергликемия - повышение глюкозы в крови более чем на 5,7 ммоль/л: 1. Алиментарная - через 1-1,5 ч после приема большого количества углеводов. 2. Нейрогенная - эмоциональное возбуждение (быстропроходящее). 3. Гормональная: а) при абсолютной или относительной недостаточности островкового аппарат поджелудочной железы: - абсолютная - из-за уменьшения выработки инсулина - относительная - из-за уменьшения количества рецепторов к инсулину на клетках б) при заболеваниях гипофиза (увеличение СТГ и АКТГ) в) опухоль мозгового слоя надпочечников (феохромоцитома) - выброс адреналина г) избыточное содержание в крови глюкагона, тиреоидина, глюкокортикоидов, сомототропина и кортикотропина. Гликокотрикоиды принимают участие в механизме возникновения гипергликемии при сахарном диабете и болезни Иценко-Кушинга. 4. Выделительная - если глюкозы более 8 ммоль/л, она появляется в моче: - при недостаточной функции поджелудочной железы - при недостатке ферментов фосфорилирования и дефосфорилирования в почках - при инфекционных и нервных заболеваниях. 5. Раздражение серого бугра гипоталамуса, чечевичного ядра и полосатого тела базальных ядер большого мозга. 6. При болевых ощущениях; во время приступов эпилепсии. Замедление скорости гексокиназной реакции, усиление гликонеогенеза и повышение активности глюкозо-6-фосфатазы являются главными причинами диабетической гипергликемии. Проявления: - сухость кожи и слизистых - жажда - зуд кожи - полиурия. Значение: Кратковременная гипергликемия - приспособительной значение. Постоянная - потеря углеводов и вредное последствие. |