Экз философия. 1. Возникновение философии. Философия как наука и мировоззрение. Философия возникла

Скачать 0.89 Mb. Скачать 0.89 Mb.

|

|

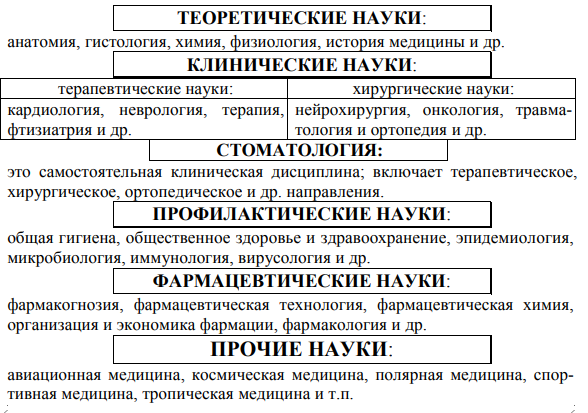

35. Основные тенденции развития современной науки. 1) Ускорение роста научного знания, что связано с переработкой огромного количества информации (ее объем удваивается каждые пять-десять лет) и увеличение роста научной продукции, что затрудняет обмен научными идеями (большую часть времени ученые тратят на поиск информации, нежели на творческое решение проблем, поэтому быстрее решить проблему, чем найти информацию о том, как это делают другие ученые, поэтому учащаются случаи дубляжа научных открытий и технических изобретений). Отсюда возрастает необходимость создания масштабных справочных трудов, энциклопедий, словарей. 2) Дифференциация и интеграция научного знания, когда на рубеже XVIXVII в. из философии начали выделяться новые научные дисциплины (дифференциация научных знаний) и превращаться в самостоятельные науки и внутринаучные «разветвления». В свою очередь, философия также начинает члениться на ряд философских дисциплин: онтологию, гносеологию, этику и т.д. Следствием дифференциации наук становятся «пограничные» и «стыковые» науки. Одновременно с дифференциацией происходит процесс интеграции, т.е. синтез наук и научных дисциплин, объединение их методов, стирание грани между ними и формирование таких междисциплинарных направлений, как кибернетика, синергетика, на основе которых формируются интегрированные картины мира, объединяющие естественнонаучные, философские и общенаучные знания. Возникают научные дисциплины, находящиеся на стыках трех и более наук (биогеохимия). Таким образом, развитие современной науки характеризуется диалектическим взаимодействием противоположных процессов – дифференциации и интеграции. 3) Математизация и компьютеризация научных знаний, технологий и совершенствованием форм взаимообмена в научном сообществе. О роли математики в развитии науки говорили Эвклид, Демокрит, Пифагор. Философская основа математизации – возрастание степени абстрактности научного знания и необходимости их количественного анализа, что говорит об уровне зрелости науки. Этот процесс в каждой частной науке начинается на зрелом этапе ее развития. Применение математических методов расширяет возможности концентрации научной информации, увеличивает ее емкость и расширяет поле формализации, но одновременно отрывает ее от наглядности и практической проверки полученных результатов. 4) Возрастание роли методологии в структуре научного знания, что связано с необходимостью создания метатеории, методологии и логики науки. Если метод – это совокупность правил и приемов получения новых знаний, а методология – это учение о методах получения знания и принципов создания новых методов, то метатеория– это выход на новый уровень логических возможностей, когнитивно-ценностных установок, который возможен только на рефлексивном уровне развития самой науки, поэтому ее основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентальный анализ. 5) Возрастание роли науки как непосредственной производительной силы общества, т.е. и «дочери производства» наука превращается в «мать производства». Наука стала предопределять практику и многие производственные процессы рождаются в научных лабораториях. Наука становится предпосылкой технической 36. Общенаучные методы познания. Основой классификации общенаучных методов является фиксация двух уровней познания: эмпирического и теоретического. Эмпирический уровень научного познания: исходный этап научного познания, его основа, обеспечивающая связь знания с реальностью. Эмпирический уровень научного познания заключается в установлении фактов, их первичной группировке, выведении так называемого «эмпирического закона». На эмпирическом уровне исследователь имеет дело с реальными объектами, свойства которых не контролируются сознанием. Задача эмпирического уровня – их выявление и описание. Специфическими методами эмпирического уровня являются наблюдение и эксперимент, включающие в себя измерение (сопоставление с эталоном). Позитивизм абсолютизировал эмпирический уровень научного познания, противопоставляя его теоретическому. Диалектика научного познания заключается, в частности, в том, что теория как бы «проникает» на эмпирическом уровне, определяя его познавательные установки, воплощаясь в приборах, конкретных методиках, языке описания и т.д. Теоретический уровень научного познания: разработка мысленных моделей изучаемого процесса, призванных обобщить и объяснить имеющиеся факты и эмпирические законы. На этом уровне исследователь оперирует идеализированными объектами, свойства и взаимосвязи которых обобщают существенные свойства и взаимосвязи объектов реальности. Его специфическими методами являются идеализация, формализация, аксиоматизация, мысленный эксперимент, гипотетико-дедуктивный. Знание, возникающее на этом уровне (гипотеза, теория, закон), не только объясняет имеющийся эмпирический материал, но и способствует его наращиванию, выполняя предсказательную и методологическую функции. Индукция – прием исследования, основанный на движении мысли от знания частного, единичного, к знанию общего, от фактов к законам. Дедукция –прием, противоположный индукции, он означает движение мысли от знания общего к знанию частного. 37. Отличие научного познания от ценностного отношения к действительности Ценность – специфически социальное определение объекта окружающего мира, выявляющее их его положительныое или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро, зло, прекрасное и безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и общества). Оценка - способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта. Аксиология – теория ценностей, раздел философии. Классификация ценностей. 1. Традиционные (ориентированы на сохранение и воспроизводстве сложившихся норм и целей жизни) и современные (возникают под влиянием изменений в жизни). 2. Базовые (хар-ют основные ориентации людей в жизни и основных сферах деятельности. Формируются в процессе первичной социализации, затем оставаясь достаточно стабильными) и второстепенные. 3. Терминальные (выражают важнейшие цели и идеалы, смыслы жизни) и инструментальные (одобряемые средства достижения целей). Ценностное познание -мировоззренческие представления, сформированные на базе ведущих ценностей. Сюда относятся религиозные, эстетические, художественные, этические и педагогические знания. Процесс познания всегда сопряжен с оценками. Оценка организует деятельность, в том числе познавательную. Оценки основываются на понятии ценность. Для ученых в качестве непосредственных внутренних ценностей выступают познавательная информация, истинное ее содержание, научная картина мира, стиль научного мышления, методы, методики проведения экспериментов и т.д. Ученым свойственны также социальные ценности - этические, политические, мировоззренческие, эстетические и др. Научное познание — это вид и уровень познания, направленный на производство истинных знаний о действительности, открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов. Предпосылкой научной рациональности является тот факт, что наука осваивает мир в понятиях. Оперирование понятиями позволяет науке выполнять основные познавательные функции: описание, объяснение, предсказание. В плане рациональности научное познание характеризуется еще двумя чертами - это доказательность и системность, что отличает научное познание от обыденного. Методы научного познания подразделяются на три группы: специальные методы, применимые в отдельных науках; общенаучные методы и универсальные, которые характеризуют человеческое мышление в целом. К приемам научного познания относятся анализ и синтез, абстрагирование и идеализация, индукция, дедукция и аналогия, моделирование. К приемам, формам и методам научного познания относят также наблюдение, измерение, эксперимент, гипотезу. Различия. 1.В литературе “ценностное познание” иногда резко противопоставляется научному. Т.е., если для научного познания, согласно данной концепции, характерны поиски истины, и оно может быть квалифицировано как истинное или ложное, то аксиологическое познание стремится к анализу явлений действительности в аспекте их значимости, ценности для субъекта. Поэтому суждениям ценности признак истинности или ложности не может быть приписан. 2. Ценностный подход более динамичен. Сходства. И то, и другое познание исследует соц реальность. 38. Роль философии в медицинском познании. Философия медицины имеет прямое отношение ко всем сферам познания феномена человека – его организма, души, совести, воли. Философия медицины как особо специфическая форма осмысления врачевания способствует созданию и обогащению бесценной сокровищницы общезначимых идей. Она призвана выполнять такие наиважнейшие социальные и интеллектуальные функции в практическом здравоохранении, как мировоззренческая, методологическая, аксиологическая и т.д. Современная философия выступает в качестве методологического фундамента медицинского знания, что призвано объединить разрозненные частные исследования и системно применить их к изучению качественно своеобразной живой системы - человека. На первый план в деятельности современного врача выступает диалектический метод, поскольку только он обеспечивает комплексный, системный подход к вопросам болезни, её лечения, профилактики, проведения реабилитационного периода. Задача философии медицины, конечно, не сводится к тому, чтобы просто приводить те или иные положения диалектики в связи с медицинским знанием, её главная цель - учить студентов, врачей-клиницистов применять диалектику к анализу конкретных естественнонаучных и клинических факторов, а затем от знаний переходить к умению применять диалектику на практике. Врач, не владеющий диалектическим методом, каким бы хорошим специалистом он не был, не сможет правильно оценить противоречивые патологические процессы в организме и в лучшем случае интуитивно сможет прийти к правильным выводам - правильно поставить диагноз и назначить лечение. Развитие медицины дает огромный материал как для обобщений новейших открытий в исследовании жизнедеятельности человеческого организма в норме и патологии, так и для подтверждения философских закономерностей, обогащения материалистической диалектики новыми выводами и понятиями и дальнейшего углубления и уточнения ее категорий. Медицина входит в комплекс наук о человеке, являясь частью «человековедения». Философия и медицина составляют современное взаимодействие. Философия всегда была органично связана с теоретической медициной двумя ключевыми функциями: Первая функция – методологическая - философия как бы предлагает медицине всеобщий метод научно-теоретического постижения жизни. Вторая функция – аксиологическая - связана с внутренней этико-смысловой и социально-нравственной установкой, данной медику как хранителю здоровья. Основные проблемы философии медицины: -проблема субъекта и объекта в медицинском познании; -связь медицины с другими явлениями культуры; -проблема жизни и смерти; -соотношение биологического и социального в здоровье и болезни; -проблема понимания в медицине (медицинская герменевтика); -проблема причинности в медицине; -философско-этические проблемы медицины и др.  (Состав медицины: 1) Диагностика 2) Лечение (терапевтика, хирургия) 3) Профилактика 4) Реабилитация Необходимость достоверности научного познания в медицине выражена сильнее, чем в любой другой области человеческой деятельности, потому что здесь от не зависит жизнь и здоровье людей. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА подразумевает несколько значений: 2) Эмпирическая часть медицины, т.к. только она представляет достоверные данные 3) Медицина, основанная на доказательствах. Именно в этом значении, как правило, употребляется рассматриваемый термин. 1) Часть медицины, целью которой является доказательство чего-то, что впоследствии может быть использовано в других областях медицины Опровергнуть возможность существования доказательной медицины -легко. Достаточно вспомнить, что каждый человек уникальная индивидуальность. Значит, любое медицинское вмешательство никогда не гарантирует положительный результат на 100%. Значит, доказательность применения того или иного метода никогда не подтверждается на практике полностью. Значит, доказательная медицина –это миф. Доказательство – это процесс установления объективной истины путем теоретических и практических действий (средств). Аргументы должны быть уже известны, признаны, очевидны или доказаны ранее. Это могут быть: 1) положения об удостоверенных ранее единичных фактах («N выпил раствор цианида и умер»), 2) определения («сердце – это мышца»), 3) аксиомы («сокращение сердечной мышцы – источник кровотока»), 4) доказанные раньше данной наукой (или мета наукой, или наукой-лидером) положения («никотин является канцерогеном»). Способы доказательства: в теории доказательства их называют демонстрацией, потому что они показывают связь между аргументом и тезисом Доказательная медицина регламентирует способы получения, критической оценки и практического использования самых надежных медицинских фактов. В ее основе лежит иерархическая структура медицинской информации с различной степенью доказанности Медицинская практика полностью подтверждает правильность рационалистского подхода к познанию, успешно использует его разработки. Но в то же время медицина, как никакая другая область знания и деятельности, показывает недостаточность этого подхода.) (В практическом медицинском познании бытия жизни предметное мышление сформировалось спонтанно. Оно зародилось еще задолго до того, как сложился философско-научный (понятийный) стиль мышления первых врачевателей. Научно-медицинское (теоретическое) познание исторически зарождалось вместе с философскими учениями древних греков. Начиная с пробуждения интереса у мыслящих врачей к философскому постижению первопричин мира, места и роли человека в нем, медицина стала активно насыщаться философским смыслом. Немного позже у медиков появилась и устойчивая мыслительная потребность в целостном (объемном) взгляде на системную телесно-духовную сущность человека. В конце концов естественным образом сформировалась диалектическая взаимосвязь между философским осмыслением природы, роли и назначении человека и зарождающимся клиническим мышлением, стремящимся объяснить порой парадоксальные явления в человеческой жизнедеятельности. Всё это не могло не сказаться на формировании нового специфического предметно-понятийного мышления медиков. Это явление вполне объяснимо, поскольку философские системы и научная медицина никак не смогли бы развиваться совместно и одновременно быть самостоятельными, если бы они сугубо по-своему не отражали и не выражали бы всеобщий интерес, касающийся сохранения и укрепления здоровья людей. Медицинские знания как многие другие точные сведения о бытии объективного мира, - это непреходящие общечеловеческие ценности. Учитывая, что только медицинские знания и опыт врачевания оказывают прямое воздействие на процессы, способствующие сохранению здоровья людей, развитию здорового образа жизни целых народов, а также каждой отдельной личности, специфический фактор медицины приобретает еще более ценностное специальное гуманитарное значение, так как мобилизует все потенциальные силы человека, направленные на саморазвитие и самосовершенствование. Специфика деятельности врача определяется своеобразием: 1) объекта исследования (больной, раненый); 2) задач, которые призван решать врач (диагностическая, лечебная, профилактическая и др.); 3) условий деятельности и т.д. Особенности объекта познания и специфичность задач, которые должен решать врач, предъявляют к его интеллектуальной деятельности ряд требований. Медицина как никакая другая дисциплина нуждается в целостном восприятии объекта, причем сплошь и рядом это нужно делать мгновенно. Поэтому в медицине, как в искусстве, важную роль играет непосредственное впечатление, или, как выражался М.М. Пришвин, впечатление "первого взгляда": "Малое должно узнать себя в целом со всеми частями». Необходимо развивать умение познать целое через деталь. Через детали врач должен видеть направление процесса развития болезни. Не менее важным является требование объективности мышления. Субъективизм в оценке фактов и диагностических заключениях – наиболее частая причина врачебных ошибок, связанная с недостаточно критическим отношением врача к своим умозаключениям.) 3  9. Место медицины в системе наук. 9. Место медицины в системе наук.Медицина – это система научных знаний и практической деятельности, целью которой является укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека» Современная медицинская наука – это сложный комплекс самостоятельных научных медико-биологических, клинических и фармацевтических дисциплин. Многие дисциплины развиваются на стыке двух и более специальностей. Условно можно выделить несколько блоков. МОЖНО ЧТО ТО ВЗЯТЬ ОТСЮДА -> (Медицина в системе наук представляет собой некое проблемное поле естествознания, обществоведения и гуманитарных наук, прежде всего философии. Последняя способствует совершенствованию понятийного аппарата всего практического здравоохранения. Более того, она развивает научно-мировоззренческие взгляды врача и эвристический (творческий) потенциал в целостной системе материальной и духовной культуры медиков. И вообще, как показывает практика, без философии имидж самой медицины как важнейшей сферы общечеловеческой культуры заметно тускнеет. Медицина совместно с философией постигает сложный мир жизни человека, управляет его здоровьем. При этом она и сама становится объектом специального философского познания. Общие контуры медицины в критериях античной философии обозначил еще великий Гиппократ. Оформление медицины в самостоятельную естественнонаучную и гуманитарную сферу воздействия на человека относится к Новому времени, когда она стала органично связываться с философскими концепциями жизни философии Ф.Бэкона, И.Канта и других мыслителей. Сегодня можно говорить о том, что медицина – это не только искусство практического врачевания, но и интеграционная наука, да и к тому же, не столь эмпирическая, сколько теоретическая. Стремление теоретически обобщить и философски интегрировать эмпирические знания, то есть критически осмыслить богатый арсенал опытных данных, в медицине наблюдается с давних времен. Медицина принципиально отличается как от известных общественных наук, так и от общественно-научных и гуманитарных дисциплин. Она представляет собой уникальное единство познавательных и ценностных форм умственного отражения, и практического преобразования человеческой жизни. Последнее сближает медицину с философией.) |