Терапевтическая стоматология. Elmar Hellwig Joachim Klimek

Скачать 10.83 Mb. Скачать 10.83 Mb.

|

|

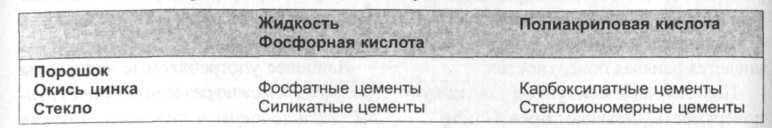

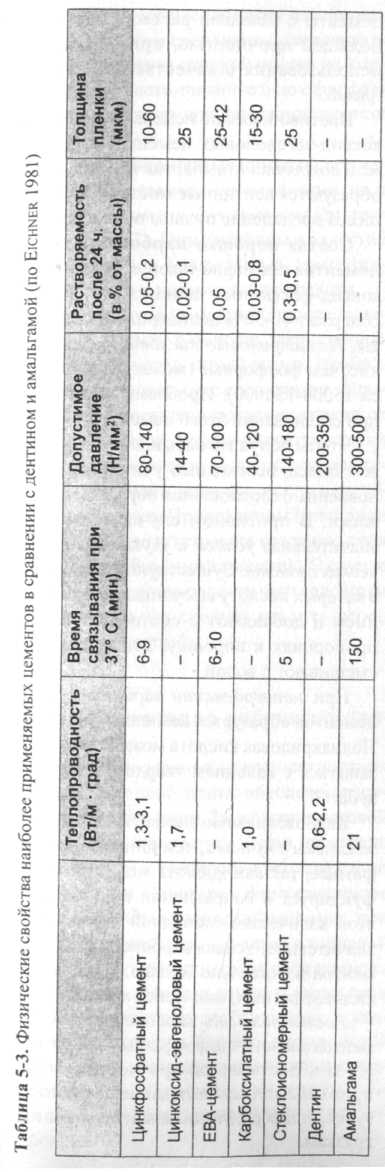

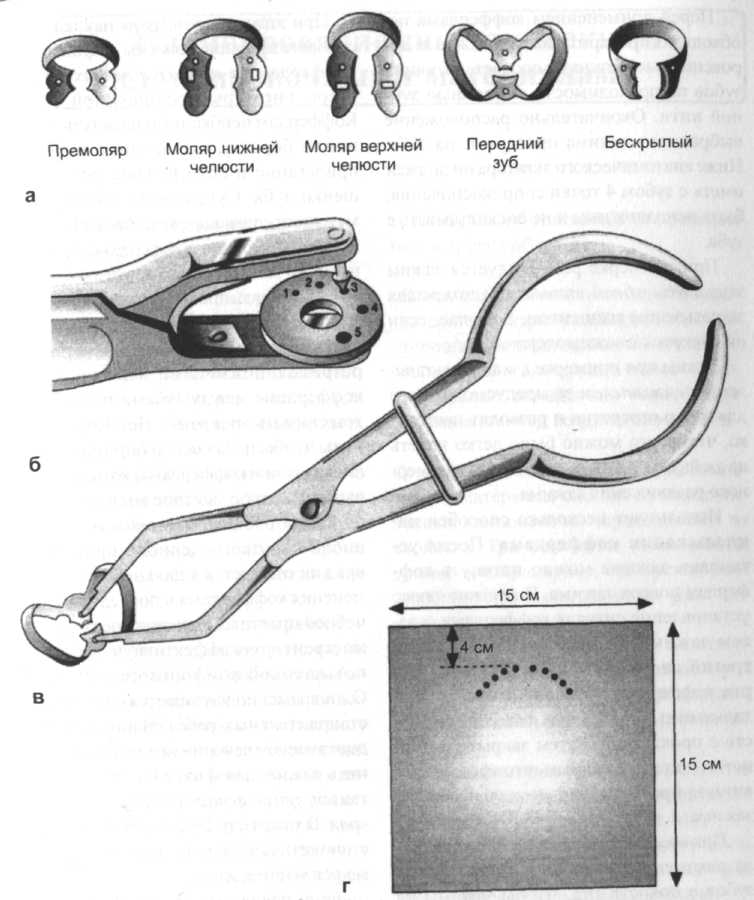

5.6.1 Лаки и лайнеры Лаками в восстановительной стоматологии называют смолы, растворяемые в органическом растворителе. После нанесения лака растворитель улетучивается и снова образуется смола. Лайнеры содержат лечебные добавки, такие как гидроокись кальция, оксид цинка и др. Поскольку лаки и лайнеры временно ослабляют дентин, а также растворяются в слюне, их применяют только для плоских полостей и для небольших раневых поверхностей дентина. При этом необходимо учесть, что растворители лаков и лайнеров не обладают биосовместимостью с пульпой (например, Cavity-Liner00, Copal ite°°). 5.6.2 Цементы Цементы - это порошкообразные смеси, которые смешиваются с водой или водными растворителями (табл. 5-2). Образуется пластичная масса, которая затем затвердевает. При этом не все компоненты цемента участвуют в реакции затвердевания массы. Цементы подразделяют на цинкфосфатные, силикатные, каменные, стеклоиономерные, карбоксилатные, цинкоксид-эвгеноловые и этокси-бензокислотные (табл. 5-3). Цинкоксид-фосфатные цементы применяют в качестве прокладочного и фиксирующего материала. Они выдерживают значительные нагрузки и обладают слабой растворимостью в ротовой жидкости. При их правильном применении наблюдается значительная реакция пульпы, которая является обратимой. Реакция цинкфосфатных цементов после замешивания - кислая. Только через несколько часов устанавливается нейтральное значение рН. Если консистенция цемента более жидкая, то нейтрализация продолжительнее и больше раздражение пульпы. В глубоких полостях на участки, близкие к пульпе, перед применением цемента необходимо внести гидроокись кальция способом непрямого покрытия для уменьшения кислотного воздействия на пульпу. Порошок цинкоксид-фосфатных цементов на 80-90% по массе состоит из окиси цинка и различных добавок в зависимости от препарата. В большинстве случаев добавляют до 10% оксида магния для повышения прочности цемента. В качестве наполнителя применяют также оксид кремния и другие оксиды. Порошок содержит красители. Жидкость состоит в соотношении по массе на 52-56% из ортофосфорноп кислоты (Н1РО4), добавок цинка и алюминия для амортизации. Остальную часть жидкости составляет вода. Замешивание цемента влияет на его качество. Независимо от того, приготав- ливают цемент сметанообразной консистенции для фиксации коронок или более густой для прокладок, необходимо выбирать смесь, содержащую достаточное количество порошка. Цемент замешивают на слегка охлажденной стеклянной пластине, чтобы уменьшить количество выделенной теплоты во время реакции. Порошок порциями добавляют в кислоту до получения смеси, необходимой консистенции (порошок вседа добавляют к жидкости, а не наоборот). После извлечения порошка и жидкости следует тотчас же закрыть емкости, в которых они содержались, с тем, чтобы избежать поглощения влаги кислотой. Если происходит поглощение влаги кислотой, то скорость связывания возрастает, а масса используемого порошка уменьшается. Если порошок сохраняется открытым, он впитывает двуокись углерода из воздуха, при замешивании выделяются газы, которые приводят к пористости цемента. После замешивания в цементе непродолжительное время находится фосфорная кислота, которая может воздействовать на пульпу. В цементах, содержащих оксид магния и оксид алюминия, после 24 часов поэтапного связывания образуется третичный фосфат, который в значительной степени определяет свойства связанного цемента, так как он недостаточно водорастворимый. Реакция связывания экзотермичная. Время связывания обычно составляет 5-9 минут, но при быстром добавлении порошка значительно сокращается. Толщина слоя замешанных цинкоксид-фосфатных цементов, спрессованных между двумя стеклянными пластинами, составляет 15-40 мкм. Фиксировались также значения менее 5 мкм.  Таблица 5-2. Классификация цементов по составу компонентов Поскольку цинкоксид-фосфатные цементы растворимы в полости рта, то при цементировании литых объектов щели должны быть минимальными. При связывании происходит усадка цинкоксид-фосфатных цементов (0,03-0,06% через 7 дней во влажной среде; 2% - в сухой среде). Поэтому эти цементы не следует применять в качестве постоянных и долговременных пломб, так как они не защищают полость от проникновения бактерий. Теплопроводность цемента примерно такая же, как и у дентина, поэтому цемент почти не защищает от термического раздражения. Вследствие высокой прочности цинкоксид-фосфатные цементы пригодны для использования в боковых зубах в качестве прокладок. Поскольку силикатные и каменные цементы вследствие токсического действия на пульпу низких физических свойств (высокая степень растворимости, небольшая прочность при сжатии) в терапевтической стоматологии занимают второстепенное место, то они в данной книге не представлены. Порошок цинкоксид-эвгеноловых цементов в процентном соотношении содержит по массе 70% окиси цинка и 29% смол, к нему добавляют различные соединения цинка. Жидкостью для этих цементов является эвгенол- производная фенола (38% по массе). В зубоврачебной практике цинкоксид-эвгеноловые цементы готовят перед использованием, однако имеются и готовые цементы. Их используют в качестве временных пломб, а также для временной фиксации коронок и мостовидных протезов. насыщенную порошком смесь. Сопровождающие реакции не происходят, т.е. имеется достаточно времени замешать необходимое количество материала. Во рту цемент быстро твердеет при температуре тела. Цинкоксид-эвгеноловые цементы менее прочные, чем цинкоксид-фосфатные. Поэтому их не используют в качестве материала для прокладок. Эвгенол при контакте с пломбировочными материалами может оказывать размягчающее действие и препятствовать полимеризации композитных материалов. Таким образом, применение цинкоксид-эвгеноловых цементов в качестве временных пломб с последующим использованием композитов, дентинсвязывающих посредников, композитных клеев и т. д. противопоказано. Цинкоксид-эвгеноловые цементы обеспечивают первоначальную плотность временных пломб. Через несколько дней плотность значительно уменьшается, т. к. эвгенол состоит на 25-50% из несвязанного цемента. Он обладает бактерицидным действием и в небольших концентрациях фиксируется на пульпе.Местное анестезирующее воздействие возможно только при небольшой толщине дентина или при использовании насыщенного порошком цемента. Эвгенол, как производное фенола, цито- и непротоксичен. Он может вызвать контактную аллергию при использовании в пародонтальных повязках и корневых пломбировочных пастах. Для лечения кариеса эвгенолсодержащие цементы небходимо применять очень ограниченно.  Чтобы увеличить прочность, в состав цинкоксид-эвгенолового цемента добавляют порошок метилметакрилата и оксид алюминия. В жидкость вводят этоксид-бензокислоту (этоксидбензоикасид). При этом образуются этоксибензокислотные цементы с меньшей растворимостью и большей прочностью, пригодные для использования в качестве временных пломб. Противопоказано использование цинкоксид-эвгеноловых цементов при прямом покрытии пульпы, так как под ними образуются дентинные мостики и имеющееся воспаление пульпы обостряется. Состав порошка карбоксилатных цементов примерно такой же, как и цинкоксид-фосфатных цементов. Жидкость содержит 40-50% полиакриловой кислоты. Полиакриловые кислоты более вязкие, чем фосфорные (молекулярная масса 15000-150000). Проблемы возникают при смешивании этого цемента. Чтобы получить насыщенную порошком смесь, необходимо учитывать установленные соотношения порошка и жидкости. В противном случае возможна значительная усадка и ухудшение физических свойств. Существуют материалы, в которых кислоту высушивают охлаждением и добавляют в соответствующих пропорциях к порошку. Эти материалы смешивают с водой. При затвердевании карбоксилатных цементов образуется комплекс с цинком. Полиакриловая кислота может также связываться с кальцием твердого вещества зуба. Карбоксилатные цементы более совместимы с пульпой, чем цинкоксид-фосфатные, так как кислота медленно диффундирует в направлении пульпы. При этом количество свободной кислоты незначительно. Усадка карбоксилатных цементов значительно больше, чем цинкок-сид-фосфатных, они менее прочные. Растворимость карбоксилатных цементов аналогична фосфатным цементам. Из-за недостаточной прочности они непригодны для использования на участках зубов, подверженных значительным нагрузкам. Карбоксилатные цементы не обладают химическим сцеплением с золотом и платиной и из-за сильной усадки не имеют преимуществ сравнительно с фосфатными цементами при фиксации коронок из золота. Стеклоиономерные цементы применяются не только как прокладочные, но и как пломбировочные материалы (см. также раздел 6.2). Они пригодны в качестве прокладок под амальгамные, композитные пломбы и керамические вкладки. Прокладочный материал после замешивания вносят в полость закругленными или плоскими штопферами. Необходимо соблюдать сухость полости. Продолжительность затвердевания зависит от типа материала. Чтобы удалить остатки прокладки со стенок полости, рекомендуется финировать полость после нанесения прокладки. Прокладочный материал не должен препятствовать созданию слоя пломбы необходимой толщины. В случае мгрязнения краев полости прокладочным материалом его следует удалить перед установкой пломбы. 5.7 Подготовка рабочего поля При многочисленных стоматологических процедурах необходимо обеспечение сухого рабочего поля. Загрязнение ротовой жидкостью изменяет свойства материала наполнителя и препятствует его введению и адаптации. Слюна содержит различные микроорганизмы, которые, например, при лечении эндодонта, проникая в корневой канал, могут инфицировать периапикаль-ную ткань. Можно описать причины, обуславливающие необходимость сухости рабочего поля. Однако, в данном разделе они не рассматриваются, так как под-робные разъяснения приведены при описании отдельных терапевтических мероприятий. При надлежащем сотрудничестве пациента можно успешно провести экскавацию кариозных тканей с последующим пломбированием при обеспечении относительной сухости с помощью ватных валиков. Ватные валики, в зависимости от ситуации, вкладываются в преддверие верхней челюсти или в преддверие и подъязычное пространство нижней челюсти. Пропитанные слюной или водой ватные валики подлежат замене. Сухие ватные валики прилипают к слизистой оболочке рта (например, у пожилых людей, больных ксеростомией). При удалении ватных валиков у этих пациентов можно повредить слизистую оболочку полости рта, поэтому вначале их необходимо увлажнить водой. При многочисленных восстановительных мероприятиях рекомендуется применение коффердама (обеспечение абсолютной сухости). В 1864 году коффердам впервые применил в стоматологии С. К. Барнум (S. С. Barnum). Методика создания абсолютной сухости с помощью коффердама в практике немецких стоматологов нашла незначительное число сторонников. Однако, она создает стоматологу хорошие условия для манипуляций, обеспечивая, с одной стороны, чистоту обработки пломбировочных материалов при оптимальной видимости, с другой - предохраняет пациента от вдыхания и заглатывания инструментов. Предполагаемые затраты времени на закрепление коффердама в сравнении с размещением и заменой ватных валиков значительно меньше. Врачу необходимо время, например, на фиксацию мелкого эндодонтичного инструмента, на замену ватных валиков, на перерывы при лечении «разговорчивого» пациента. Достаточные знания инструментария и методики применения позволяют использовать коффердам в повседневной врачебной практике. Преимущества обеспечения абсолютной сухости рабочего поля при помощи коффердама: - Сохранение характерных свойств применяемого материала, при работе с которым необходима абсолютная сухость (например, сцепляемость ковкого золота, которая достигается только при абсолютной чистоте и отсутствии слюны). - Адгезивная методика пломбирования с применением композитных материалов. С одной стороны композитные материалы чувствительны к влажности вдыхаемого воздуха, с другой - протравливамый образец, как это происходит при применении методики протравливания эмали, необходимо предохранять от загрязнения кровью и слюной. Только при этих условиях возможно надлежащее сцепление между композитом и эмалью. - Эндодонтическое лечение или лечение пациента с инфекционным заболеванием. При лечении первостепенное значение имеет стерильность рабочего поля, т. е. отсутствие или незначительное присутствие микробов. Одновременно коффердам предохраняет от вдыхания и заглатывания мелкого эндодонтического инструмента. - При лечении пациента с инфекционным заболеванием при использовании вращательного инструмента коффердам является наиболее эффективной защитой врача от попадания капель слюны. - Также и при пломбировании (например, жидким наполнителем) применение коффердама - это гарантия долговечности пломбы. Основной инструментарий (рис. 5-7) при использовании данной методики состоит из прокладки (коффердама), дырокола, шаблона с отверстиями, зажимодержателя, зубной нити, шпателя Хайдемана, ножниц, натяжной рамки. Коффердам поставляется в виде готовых изделий или рулонами 4 цветов (бежевого, коричневого, зеленого, голубого) и 5 видов толщины (тонкий: 0,15 мм, средний: 0,20 мм, прочный: 0,25 мм, очень прочный: 0,30 мм и особопрочный: 0,37 мм). Подготовленный для использования коффердам должен иметь длину не менее 15 см. Темная прокладка более контрастна на фоне зубов, бежевая - малоконтрастна и сквозь нее просвечиваются мягкие ткани полости рта. При этом облегчается удаление коффердама после применения без опасности повреждения губы или языка. Тонкую и среднепрочную прокладку легче накладывать, однако она быстрее разрывается, чем более прочная. Прочная прокладка лучше облегает зубы и крепче удерживается на деснах, чем тонкая. Обычно в повседневной лечебной практике применяют коффердам толщиной 0,25 мм. При подборе коффердама используют шаблоны с отверстиями, на которых обозначены зубные ряды верхней и нижней челюстей. Накладывая коффердам на шаблон, отмечают расположение зубов, для которых необходимо вырезать отверстия на прокладке. С этой целью используют также готовые штемпели, с помощью которых на прокладку наносят отпечатки зубов верхней и нижней челюстей. Если расположение зубов пациента не позволяет применить такой метод, то можно натянуть прокладку на натяжной рамке и непосредственно отметить расположение зубов пациента. Затем дыроколом пробивают отверстия соответствующей величины. Дыроколы имеют барабан с пятью разными отверстиями. Наибольшее по величине отверстие соответстует молярам, премолярам, меньшее - клыкам и верхним резцам, третье по величине отверстие - верхним боковым и нижним Центральным резцам. Для закрепления коффердама предлагается несколько вариантов зажимов, но с практической точки зрения целесообразно ограничиться определенным ассортиментом, так как для всех видов зубов понадобится один или два вида зажимов. Дополнительно при эндодонтическом лечении необходимо иметь «глубокие» зажимы. Доступные на рынке зажимы можно видоизменять в каждом отдельном случае. Перед применением коффердама необходимо проверить все возможные ап-роксимальные пункты соответствующих зубов на проходимость с помощью зубной нити. Окончательно расположение выбранного зажима проверяют на зубе. Ниже анатомического экватора он должен иметь с зубом 4 точки соприкосновения, быть неподвижным и не соскальзывать с зуба. При примерке рекомендуется зажим закрепить зубной нитью, предотвращая заглатывание пациентом, в случае, если он соскочит с зажимодержателя. Зажим при примерке захватывают за-жимодержателем за предусмотренные для этого отверстия и разводят настолько, чтобы его можно было легко надеть на шейку зуба. Следует избегать чрезмерного раздвижения зажима. Используют несколько способов накладывания коффердама. После установки зажима можно натянуть коффердам поверх зажима. Возможно также установление сначала коффердама, а затем зажима. Наиболее рекомендован третий способ. За пределами полости рта коффердам устанавливают на дис-тальный выступ зажима и вводят его вместе с прокладкой. Затем закрытым пинцетом или шаровидным штопфером надвигают прокладку на мезиальный край зажима. При восстановительных мероприятиях рекомендуется изолировать группы зубов в полости рта. Чтобы зажимы не препятствовали лечению (например, при накладывании матрицы), их, по возможности, не накладывают на подлежащие лечению зубы. Так, при лечении передних зубов верхней челюсти коффердам накладывают на участке от правого до левого моляра. Р  ис. 5-7. Инструментарий для применения коффердама: ис. 5-7. Инструментарий для применения коффердама:а - ассортимент зажимов; б - дырокол; в - зажимодержатсль; г - прокладка с пробитыми отверстиями для пломбирования передних зубов верхней челюсти. При этом на премоляры накладывают соответствующие зажимы и фиксируют коффердам на клыках и резцах посредством лигатуры провощенной нитью. Коффердам необходимо натянуть на десневую борозду, обеспечивая надежное прилегание и оптимальное уплотнение шейки зуба. Существуют специальные методики, позволяющие достичь уплотнения с помощью коффердама даже при наличии мостовидных протезов в полости рта. Удалять прокладку необходимо так же тщательно, как и накладывать. Перед снятием зажимов сначала рекомендуется разрезать ножницами перегородки на коффердаме между зубами и только потом снимать прокладку. Необходимо следить, чтобы на десневой борозде не остались кусочки коффердама, которые могут вызвать острое местное воспаление. Стоматолог, заботящийся о качестве, после короткого периода привыкания вряд ли откажется в дальнейшем от применения коффердама в повседневной лечебной практике. Применение коффердама гарантирует эффективную работу при повышенной комфортности пациента. Одновременно улучшается качество восстановительных работ. Часто при эндодонтическом лечении невозможно применить зажим для фиксации коффердама, так как зуб разрушен до уровня десневого кран. В таком случае зуб необходимо восстановить так, чтобы сделать возможным закрепление зажима. Если после накладывания коффердама имеется минимальная проницаемость из-за слишком большого расстояния между отверстиями, то в качестве уплотнителя допустимо применить Cavit" - временный гигроскопический пломбировочный материал. При больших зазорах, коффердам необходимо накладывать повторно. |