I четверть Урок 1 Тема Музыка души Цели урока Учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека

Скачать 1.4 Mb. Скачать 1.4 Mb.

|

|

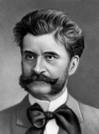

Тема: Музыка объединяет людей Цели урока: Учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека. Развивать внимательное и доброжелательное отношение к окружающему миру. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях. Развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве. Формирование слушательской культуры на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства. Осмысленное восприятие музыкальных произведений (знание музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание взаимосвязи между содержанием и формой в музыке). Музыкальный материал урока: Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание). Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Спасём наш мир (пение). Дополнительный материал: Ход урока: Организационный момент. Сообщение темы урока. Тема урока: «Музыка объединяет людей». Работа по теме урока. Как никакое другое искусство, музыка объединяет людей для общих дел и для радостей, для укрепления духа, способного противостоять бедам и тяготам жизни. Под её воздействием невзгоды отступают и терпят поражение, как когда-то потерпели поражение сладкоголосые сирены, погибшие только оттого, что музыка Орфея оказалась более могущественной, чем их собственная. Этот символ – символ противостояния светлых и тёмных сил – вечен, подобно вечности самого искусства. Каждая наступившая эпоха, каждый значительный музыкант, как бы ни было далеко его творчество от идей античной мифологии, вносит трактовку этого символа свой собственный взгляд. И когда мы слушаем мессы Баха или симфонии Моцарта, оперы Глинки или концерты Рахманинова, то находим там тут же вечную проблему добра и зла, волнующую людей с тех пор, как они появились в этом мире. Какой ответ даёт нам музыка? Слушая её великие произведения, в какие бы глубины печали, скорби они нас ни погружали, мы всегда чувствуем главную направленность её устремления: только ввысь, только к свету. Послушайте грандиозный финал последней, девятой симфонии Бетховена. Это величайший итог духовного восхождения, воздвижение величественного музыкального храма, в котором идея человечества и человечности достигла поистине космического масштаба. Не случайно в финале симфонии звучат голоса солиста, ансамбля и хора, сообщающей гениально простой «теме радости» силу и мощь людского единения. Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание). Вокально-хоровая работа. Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Спасём наш мир (пение). Итог урока. Может быть, в способности наделять людей силой единения, помогать им противостоять отчуждённости и холодному одиночеству и состоит главное значение музыки, всегда идущей от сердца и всегда умеющей найти путь к другому сердцу. Домашнее задание. Выучить песню. *** Урок 9 Тема: Заключительный урок Цели урока: Учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека. Развивать внимательное и доброжелательное отношение к окружающему миру. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях. Развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве. Формирование слушательской культуры на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства. Осмысленное восприятие музыкальных произведений (знание музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание взаимосвязи между содержанием и формой в музыке). Музыкальный материал урока: И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание). М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент (слушание). М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание). Л. Бетховен. Симфония № 7. II часть. Фрагмент (слушание). Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание). К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание). Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание). Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пение). А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь? (пение).* А. Калныныш, стихи В. Пурвса. Музыка (пение). Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Спасём наш мир (пение). Дополнительный материал: Портреты композиторов. Ход урока: Организационный момент. Сообщение темы урока. Работа по теме урока. Самостоятельная работа по слушанию музыки. Проверка на знание композиторов по портретам. Вокально-хоровая работа. Исполнение песен: Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль; А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь?;* А. Калныныш, стихи В. Пурвса. Музыка; Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Спасём наш мир. Итог урока. Возникающая из эмоционального многообразия человеческой души, музыка обладает волшебным свойством передавать своё состояние множеству людей. Главное значение музыки в способности наделять людей силой, помогать им противостоять отчуждённости и холодному одиночеству, идущей от сердца и умеющая найти путь к другому сердцу. Домашнее задание. Подготовить доклады о жизненном и творческом пути композиторов: И. Штраусе, Ф. Шопене, И. С. Бахе, М. Равеле, А. Хачатуряне, Л. Бетховене. *** II четверть КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ Урок 10 Тема: Единство музыкального произведения Цели урока: Учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека. Развивать внимательное и доброжелательное отношение к окружающему миру. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях. Формирование слушательской культуры на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства. Музыкальный материал урока: Я. Дубравин, стихи В.Суслова. Всюду музыка живёт. Дополнительный материал: Ход урока: Организационный момент. Сообщение темы урока. Тема урока: Единство музыкального произведения Работа по теме урока. Музыкальный материал, то есть мелодия, гармония и ритм, безусловно, неисчерпаем. Пройдут миллионы лет, и если музыка в нашем смысле будет ещё существовать, то те же семь основных тонов нашей гаммы, в их мелодических и гармонических комбинациях, оживляемые ритмом, будут всё ещё служить источником новых музыкальных мыслей. П. Чайковский Музыкальное произведение, как и произведение любого другого искусства, представляет собой единство содержания и формы. Под содержанием понимаются художественно отраженные в произведении явления и процессы действительности, их характер, мысли, чувства, устремления людей. Под музыкальной формой в широком смысле слова понимается целостная, организованная система музыкальных средств, примененная для воплощения содержания произведения. Иначе говоря, все жанровые средства, все мелодические, ритмические, гармонические обороты, модуляции, тембры, динамические оттенки, типы фактуры, пропорции частей, организованные в данном произведении в единую систему средств для передачи содержания произведения, образуют его форму. Ведущую роль в единстве содержания и формы играет содержание. Когда изменившиеся общественно-исторические условия изменяют содержание произведений искусства, тогда это новое содержание новых произведений влечет за собой, в конечном счете, и изменение тех музыкальных средств, которые служат воплощению содержания, то есть изменение музыкальной формы обычно отстает от изменения содержания. Новое содержание первоначально пользуется, насколько это возможно, старыми средствами, старой формой, приспособляя их к своим нуждам, своим задачам, а затем изменяет и преобразует средства, форму. Единство содержания и формы носит в этом смысле в искусстве, как и всюду, исторически относительный, а не абсолютный характер. Однако в каждом конкретном случае совершенная форма, то есть форма, максимально соответствующая содержанию, является необходимым условием его действенной передачи. Понятие «музыкальная форма» применяется также и в более тесном смысле слова – в смысле общего композиционного плана произведения, то есть соотношения его частей. Реализуется композиционный план (форма в тесном смысле слова) через организованную совокупность всех (или главных) музыкальных средств, примененных в данном произведении. Понятие музыкальной формы в тесном смысле слова, в свою очередь, употребляется в двух различных значениях. Иногда имеется в виду конкретный композиционный план именно данного произведения, его индивидуальные пропорции. Чаще же речь идет не об индивидуальных чертах композиционного плана данного сочинения, а о том исторически сложившемся общем типе композиционного плана (композиционной структуры), типе музыкальной формы, к которому относится форма (общий план) рассматриваемого произведения. Вопрос: «В какой форме написано это сочинение?» – имеется ввиду именно отнесение формы произведения к одному из исторически сложившихся типов композиционного плана (сонатная форма, вариационная форма, форма рондо, сложная трехчастная форма и т.д.). Эти типы композиционного плана (композиционной структуры) и называют «музыкальными формами». И, наконец, в каком бы из описанных значений ни понималась музыкальная форма, она всегда имеет две стороны: процессуально-динамическую, обусловленную временной природой музыки, процессом развертывания произведения во времени, и архитектоническую, «кристаллическую», связанную с итоговым восприятием формы как законченной и цельной структуры, являющейся результатом развития. Сказанное относится не только к форме целого, но и к форме частей: в каждый данный момент слушатель воспринимает музыкально-временной процесс, а по окончании целого (или части) – его итог, результат (полный или частичный). Обычно обозначение типа музыкальной формы содержит указание (явное или скрытое) не только на законченный результат процесса, но и на сам процесс, на способ сопоставления и развития музыкальных мыслей, способ образования музыкальной формы: таковы названия «вариационная форма», «форма рондо», «сонатная форма», «сложная трехчастная форма». Однако главный акцент при определении формы в тесном смысле делается на возникшей в итоге развития законченной структуре, а не на процессе ее образования (это важно иметь в виду, в частности, в случаях некоторого несовпадения преобладающего способа развития с общей структурой: например, в произведении, написанном в трехчастной форме, сонатной или форме рондо, может преобладать вариационный метод развития, что не меняет основного определения формы). Изучение музыкальных форм в связи с выразительными возможностями, типичными для них образными соотношениями, в связи с их историческим развитием, их трактовкой в различных жанрах и стилях – важнейшая задача науки о строении музыкальных произведений. Всю совокупность исторически сложившихся средств музыкальной выразительности часто называют музыкальным языком. Выражение «музыкальный язык» по происхождению своему метафорично, то есть, основано на образном сравнении выразительных средств музыки, служащих передаче ее идейно-художественного содержания, со средствами словесного языка, служащими выражению мыслей, передаче мыслей. Этим сравнением пользовались передовые представители русского и зарубежного музыкознания (например, Руссо, Серов) с целью подчеркнуть, что музыка выражает определенное содержание, с целью противопоставить, таким образом, реалистическое понимание музыки формалистическому. Но это сравнение никоим образом не следует понимать в смысле полной аналогии. Наоборот, необходимо отдавать себе ясный отчет о коренных, принципиальных отличиях музыкального языка от языка в подлинном, соответственном смысле, то есть от словесного языка. Одно отличие состоит в совершенно различной сфере применения словесного языка и музыкального языка. Как известно, словесный язык отличается универсальностью своего применения: он применяется не только в области литературы, но и во всех областях человеческой деятельности. Наоборот, сфера применения музыкального языка несравненно уже: он непосредственно обслуживает только музыкальное искусство и вне его не существует. Другое отличие заключается в том, что словесный язык обозначает вещи и явления наименованиями, само звучание которых, как правило, не имеет непосредственного сходства с называемыми предметами, с их природой. Музыкальный же язык образно отражает, моделирует соответствующие явления и эмоции, воспроизводит те или иные черты их реальной структуры. Но если верно учитывать это коренное различие, то сравнение некоторых свойств музыкального языка с рядом свойств словесного языка оказывается правомерным и плодотворным. Свойства, особенности и возможности различных средств музыкальной выразительности допускают изучение, основанное на всей практике определенной музыкальной структуры и в то же время абстрагирование от применения этих средств в том или ином отдельном произведении. Так, например, можно из всей практики европейского музыкального искусства нескольких последних веков вывести способность пунктированного ритма служить одним из средств передачи возбужденности, активности или способность полной совершенной каденции убедительно заключать музыкальную мысль. Далее, можно выяснить, на какие объективные свойства этих средств, на какие их жизненные связи опираются названные способности и возможности. Под музыкальным языком понимается, таким образом, сложившаяся в процессе исторического развития совокупность музыкальных средств, рассматриваемая как общее достояние некоторой музыкальной культуры. Под музыкальной же формой в широком смысле понимается, как сказано выше, организованная совокупность средств, примененная в конкретном музыкальном произведении для выражения его содержания. Иначе говоря, элементы музыкального языка, примененные в конкретном произведении, становятся элементами художественной формы этого произведения. Музыкальный язык понимается и в более частных значениях. Говорят, например, о музыкальном языке русской народной песни, украинской песни и т.д. (однако, в противоположность произведениям литературы, музыкальное произведение не требует и не допускает «перевода» на музыкальный язык другого народа). Можно также говорить о музыкальном языке русских классиков, нидерландских контрапунктистов 16 века и т.д. Далее, подобно тому, как говорят о «языке Пушкина», «языке Толстого», имея в виду черты художественного своеобразия в использовании общенародного языка писателем, так и в аналогичных значениях говорят о «музыкальном языке» Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и т.д. Таким образом, в смысле возможности применения в более широких и более узких значениях понятие музыкального языка сходно с понятиями стиля и жанра. Говорят, наконец, и о музыкальном языке отдельного произведения (например, «музыкальный язык этого произведения прост и доступен, близок языку народной песни»). В этом случае музыкальный язык произведения отличается от его формы (в широком смысле слова) только тем, что в последнем понятии подчеркиваются не столько самые средства выразительности, сколько их целостная организованная система, включающая и общую композицию произведения. Вокально-хоровая работа. Я. Дубравин, стихи В.Суслова. Всюду музыка живёт. Итог урока. Музыкальное произведение, как и произведение любого другого искусства, представляет собой единство содержания и формы. Домашнее задание. Выучить песню. Урок 11 Тема: Ритм. «Вначале был ритм» Цели урока: Учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека. Развивать внимательное и доброжелательное отношение к окружающему миру. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях. Развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве. Формирование слушательской культуры на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства. Осмысленное восприятие музыкальных произведений (знание музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание взаимосвязи между содержанием и формой в музыке). Музыкальный материал урока: И. Штраус. Сказки Венского леса. Фрагмент; Ф.Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент (слушание). Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент (слушание). М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мери Поппинс, до свидания» (слушание). Дополнительный материал: Ход урока: Организационный момент. Сообщение темы урока. Тема урока: Ритм. «Вначале был ритм» Работа по теме урока. В ритме есть нечто волшебное; он заставляет нас верить, что волшебное принадлежит нам. И. В. Гёте РИТМ Греческое слово «rythmos» означает мерное течение. Термин этот - не только музыкальный. В нашей жизни все подчинено определенному ритму - и наступление времен года, и смена дня и ночи, и биение сердца. Очень трудно дать этому понятию четкое определение. Недаром Маяковский сказал о стихотворном ритме так: «Ритм – это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя». Музыкальный ритм – это чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов. Ритм – яркое выразительное средство. Часто именно он определяет характер и даже жанр музыки. Благодаря ритму мы можем, например, отличить марш от вальса, мазурку от польки. Для каждого из этих жанров характерны определенные ритмические фигуры, которые повторяются в течение всего произведения. Очень большую роль ритм играет в джазовой музыке. Группа ударных инструментов джаз-ансамбля часто восхищает любителей этого вида музыкального искусства виртуозными ритмическими импровизациями. Ритм обнаруживает себя повсюду в окружающем мире. Ритмично чередуются времена года, месяцы, недели, дни и ночи. Ритмичны человеческое дыхание и биение сердца. Ритмичны архитектурные сооружения, дворцы и дома с их симметрично расположенными окнами, колоннами и лепными украшениями. Всё это говорит о том, что ритм является одной из первооснов жизни: он присутствует в живой и неживой природе, мы его слышим и видим – в шуме морского прибоя, в узоре на крыльях бабочки, в срезе любого дерева, любого сучка. И. Штраус. Сказки Венского леса. Фрагмент; Сказки венского леса" (нем. G’schichten aus dem Wienerwald, op. 325, 1868) - на ряду с вальсом "На берегу прекрасного голубого Дуная" одно из самых известных творений Иоганна Штрауса. Иоганн Штраус - сын. (25 октября 1825 — 3 июня 1899) Великий австрийский композитор, дирижёр. Этого человека по праву называют Король вальсов. Ведь самые красивейшие вальсы в мире пожалуй принадлежат его перу. Штраус  написал очень большое количество произведений, среди них 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурки, 15 оперетт, комическая опера и балет. Он сотворил с танцевальной музыкой то, что позднее Джордж Гершвин сделал с джазом, а именно вознес до симфонических вершин. Установил рекорд, дирижируя сразу 1000 музыкантами одновременно. Выдающийся мастер дирижёрского искусства, Штраус одновременно был виртуозным скрипачом и совмещал эти дарования в своих концертных выступлениях Важно не перепутать Штраусов – отца и сына например, ведь оба они композиторы, и оба Иоганны. А ведь есть еще и братья, самые известные из них Йозеф и Эдуард. Мало того есть еще один выдающийся немецкий композитор Рихард Штраус, который не имеет отношения к семейству австрийских Штраусов. Одно из его самых известных произведений (Рихарда) - это симфоническая поэма "Так говорил Залатустра". Однако Иоганн Штраус - сын на много превзошел своего отца и братьев Йозефа и Эдуарда. Вальсы Иоганна Штрауса младшего отличаются необычайной легкостью, прозрачностью и светом. После прослушивания его произведений всегда поднимается настроение, ведь заряд этих произведений, их чувственная линия не надолго заставляют погрузиться в сказку, в мечту, которой так не хватает в реальности нашей жизни. Музыка вальса «Сказки Венского леса»  вызывает в воображении образы солнечного зеленого леса, который полон эльфов, фей и других сказочных существ. Светит солнце, переливаются паутинки, капли росы вздрагивают от легкого ветра, слышатся трели соловья. вызывает в воображении образы солнечного зеленого леса, который полон эльфов, фей и других сказочных существ. Светит солнце, переливаются паутинки, капли росы вздрагивают от легкого ветра, слышатся трели соловья.Венский лес (нем. Wienerwald). Огромный лесной массив, полукругом охватывающий австрийскую столицу Вену. Его живописность в свое время вдохновляла великих художников, таких как Бетховен, Моцарт, Шуберт и многих, многих других. Надо отметить, что Венский лес мог бы и не сохраниться до наших дней, ведь в не легкие для Австрии времена лес был продан, купцу который торговал древесиной, и мог быть вырублен. Его площадь составляет 1200 кв.км. Венский лес всегда являлся местом для отдыха обычных людей, и знатных особ. Славится своими историческими памятниками, памятными местами, живописной местностью. Если ходить его тенистыми тропами, то можно увидеть очень много интересных исторических объектов, красивых пейзажей природы. Сегодня Венский лес привлекает огромное количество туристов со всего мира. Фредерик Шопен (1810 - 1849) – композитор, исполнитель. Родился Шопен 22 февраля 1810 года поблизости Варшавы. Еще в детстве в биографии Фредерика Шопена проявились музыкальные способности, в том числе к импровизации. Во время обучения в училище, Шопен много времени посвящал музыкальным занятиям. Он учился у Войцеха Живного, Эльснера. Выступать со своими произведениями композитор начал с 1829 года. В следующем году он покинул Варшаву, а в 1831 поселился в Париже. Там моментально стал известным, обрел множество поклонников. Впервые в биографии Шопена заболевание легких остро проявилось в 1837 году. С тех пор он страдал астматическими приступами. В 1848 году знаменитый музыкант поселился в Лондоне, став не только выступать на публике, но и преподавать. Самочувствие Шопена все ухудшалось, а вскоре после возвращения в Париж, он умер. За свою биографию Шопен создал множество произведения для фортепиано, был одним из ярчайших представителей романтизма в музыке. Ф.Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент (слушание). Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент (слушание). Вокально-хоровая работа. М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мери Поппинс, до свидания» (пение). Итог урока. Музыкальный ритм – это чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов. Ритм – яркое выразительное средство. Домашнее задание. Выучить песню «Непогода». Урок 12 |