Травматология. травма экзамен. И противопоказания. Остеосинтез соединение отломков костей. Виды

Скачать 445.26 Kb. Скачать 445.26 Kb.

|

|

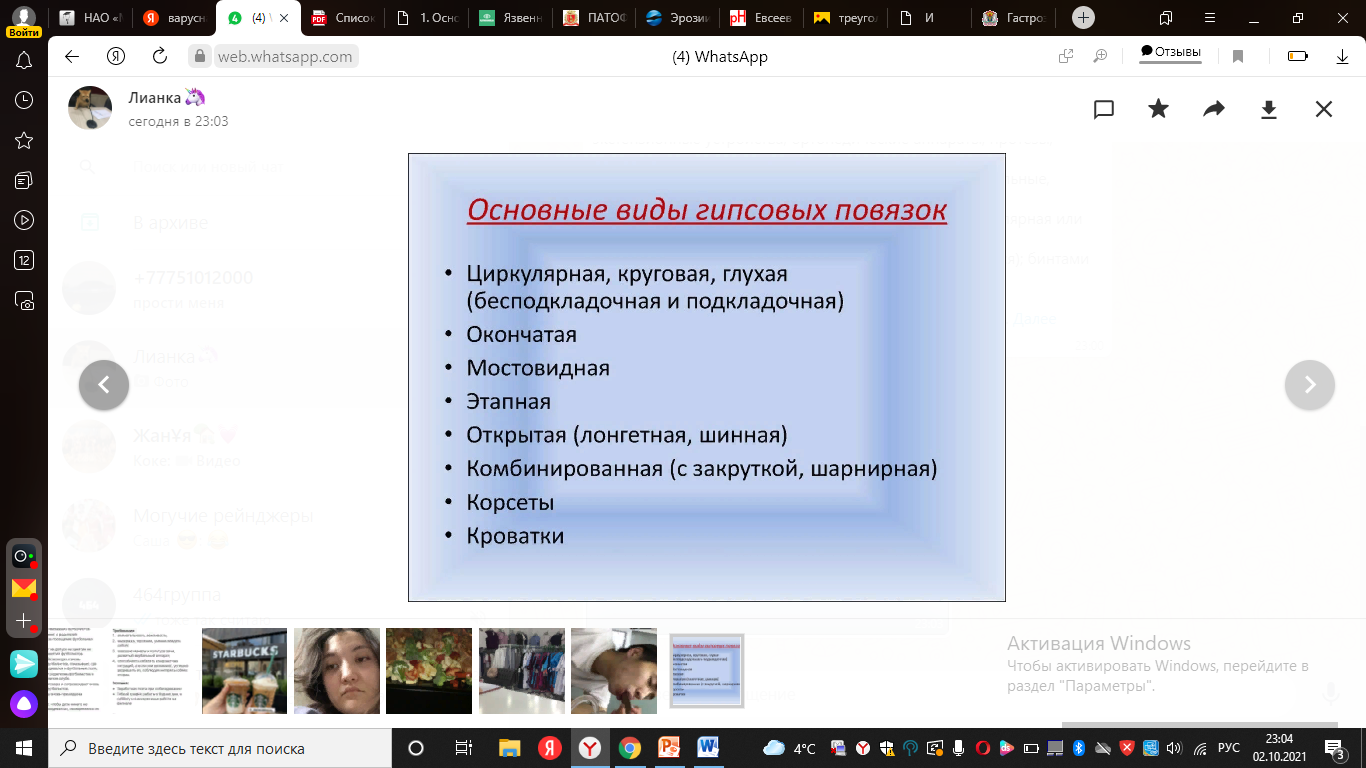

Перелом кости (fractura) - полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета. Достоверные признаки: - патологическая подвижность конечности в необычном месте (вне сустава). Выявлять ее нужно осторожно, чтобы не повредить окружающие перелом ткани. Очень осторожно смещают периферический участок конечности и наблюдают за подвижностью в зоне перелома. Качательные движения в области бедра, плеча, голени, предплечья указывают на наличие перелома. - крепитацию отломков определяют руками. Фиксируют конечность выше и ниже места перелома и смещают ее то в одну, то в другую сторону. Появление хруста трущихся друг о друга отломков является абсолютным признаком перелома. Из-за травматизации тканей к выявлению этих симптомов прибегают в исключительных случаях. Вероятные признаки: - боль и болезненность при пальпации - постоянный субъективный признак — возникает, как правило, в месте перелома, усиливается при попытках к движению. Для выяснения болезненности начинают тщательную пальпацию одним пальцем, осторожно, на расстоянии от предполагаемого места перелома. Локализованная в одном месте болезненность является важным признаком. Ее можно определить легким постукиванием по оси конечности, например при легком ударе по пятке больной ощущает боль в области перелома бедра или голени. - припухлость бывает обусловлена кровоизлиянием, гематомой, нарушением крово- и лимфообращения, отеком ткани. Окружность конечности увеличивается по сравнению со здоровой иногда в 1, 2 раза. - деформация конечности, зависящая от смещения отломков под углом. Может быть искривление конечности или укорочение ее. Периферический конец конечности может быть повернут в ту или др сторону (ротация). - о нарушении функции судят по сохранению активных движений. Как правило, сразу же после травмы больной не может двигать конечностью или частью ее из-за выраженных болей. Лежащему больному предлагают совершить движение стопой, кистью или согнуть конечность в суставе. Иногда даже попытка к движению вызывает выраженную боль. Вывих (luxatio) - стойкое, ненормальное смещение суставных концов костей по отношению др к др. Достоверные признаки: - деформация области сустава - сглаживание или провалы. Характерно изменение формы сустава, что позволяет в ряде случаев безошибочно поставить диагноз путем только внешнего осмотра: сустав теряет свою нормальную форму, контуры его сглажены, наблюдается западение на месте одного из суставных концов кости. Пальпация выявляет отсутствие головки кости на обычном месте. - полное отсутствие движений в суставе, а при попытке изменить положение конечности ощущение «пружинящего» сопротивления пассивным движениям, сопровождаемые выраженной болью: при вывихе плеча движения им резко болезненны, рука после попытки отведения сразу занимает прежнее положение. - нарушение оси конечности: при вывихах плеча последнее как правило несколько отведено; при заднем вывихе в тазобедренном суставе бедро отведено и ротировано кнутри. Вероятные признаки: - постоянная и сильная боль в суставе даже в состоянии покоя, усиливающаяся при любом движении. Это происходит за счет перерастяжения капсулы сустава, снабженной большим количеством нервных окончаний. - вынужденное положение конечности, которое невозможно изменить без усиления боли. - изменение длины конечности - отечность в области сустава - наличие кровоподтёков Перелом кости (fractura) - полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета. Закрытый перелом - с сохранением состояния кожных покровов. В некоторых случаях развивается некроз кожи в результате прямой травмы или давления отломков кости изнутри. В результате закрытый перелом может превратиться через несколько дней в открытый и называется вторично-открытым. Скопление гематомы в субфасциальном пространстве часто вызывает развитие субфасциального гипертензионного синдрома с расстройством кровообращения и иннервации дистальных отделов конечности из-за сдавления сосудисто-нервного пучка. Субфасциальный гипертензионный синдром, сдавление или повреждение магистрального сосуда отломком кости могут привести к развитию гангрены конечности, тромбозам венозных и артериальных сосудов, недостаточности кровоснабжения конечности, а при повреждении нервов к параличам, парезам. Редко, но может возникнуть нагноение гематомы. При переломах, сопровождающихся длительным раздавливанием конечности, может наблюдаться синдром длительного сдавления при сочетанном повреждении магистральных сосудов — анемия. К поздним осложнениям перелома относят осложненное заживление переломов: - замедленная консолидация - если прочная костная мозоль не образуется в заданные сроки для конкретной локализации перелома, клинически сохраняется болезненность и качательные движения в зоне перелома. На рентгенограмме определяются костная мозоль, которая по «своей зрелости» не соответствует сроку, прошедшему с момента травмы для данной локализации. Заживление перелома может протекать замедленно у тучных людей, при диабете, беременности, лучевой болезни, общем истощении, выряженной анемии, гипопротеинемии, авитаминозе.Консолидация считается замедленной, если сращение не произошло в удвоенный средний срок; - несросшийся перелом; - ложный сустав - нарушение непрерывности кости с развитием несвойственной данному ее отделу подвижности; - костный дефект. Профилактика. Достижение полной стабильности отломков и достаточная иммобилизация, исключение чрезмерно ранних нагрузок на повреждённый сегмент конечности, стимуляция репаративного процесса (нормализация кровоснабжения в зоне перелома), исключение нагноения в зоне перелома. Вывих (luxatio) - стойкое, ненормальное смещение суставных концов костей по отношению др к др. - разрыв мышцы, связки и сухожилия; - повреждение нервов и/или кровеносных сосудов в области вывихнутого сустава. Одним из наиболее опасных осложнений вывиха является сдавливание или разрыв крупного сосуда, что чревато большими кровопотерями. Даже небольшое пропитывание синовиальной оболочки кровью в будущем может спровоцировать деформирующий артроз. Повреждение нервных стволов вредит двигательной активности конечности (параличи и атрофия мышц); - повторный вывих; - развитие артрита вывихнутого сустава (это осложнение может проявиться годы спустя, в пожилом возрасте). - под влиянием острой или хронической инфекции (остеомиелит, туберкулез) может наступить разрушение одной или обеих суставных поверхностей, вследствие чего суставная головка смещается по отношению к суставной впадине, развивается подвывих, а иногда и полный вывих. 35.Переломы и вывихи таранной кости, костей предплюсны, плюсневых костей: классификация, диагностика, лечение. 36.Виды гипсовых повязок, показания к их применению. Возможные осложнения при наложении гипсовых повязок, их раннее определение и профилактика.   Показания к наложению гипсовых повязок: - закрытые и открытые переломы костей по типу трещин, надкостничные переломы без смещения отломков или с небольшим смещением; - вколоченные переломы шейки бедренной кости, плечевой кости, лучевой кости в типичном месте; - отрывные переломы лопатки, локтевой кости, надколенника, пяточной кости и др.; - диафизарные переломы костей предплечья и голени (в нижней трети), околосуставные и внутрисуставные переломы, переломовывихи и подвывихи (особенно в голеностопном суставе); - после применения др способов лечения (скелетного вытяжения, фиксации аппаратами, металлоостеосинтеза); - множественные переломы у детей; - при угрожающих жизни состояниях, при общем двигательном возбуждении, психических расстройствах. Осложнения. Циркулярную гипсовую повязку, наложенную после скелетного вытяжения конечности, не рассекают, однако тщательно контролируют состояние периферического кровообращения до полного высыхания гипса. При появлении признаков сдавления конечности (отечность и синюшность пальцев, снижение температуры кожи, стойкий болевой синдром) необходимо немедленно полностью продольно рассечь гипсовую повязку и края ее развести. Продолжительное нарушение кровообращения в дистальных отделах конечности ведет к развитию контрактуры Фолькмана, атрофии Зудека, а может закончиться ампутацией конечности. В процессе иммобилизации конечностей гипсовыми повязками, особенно по поводу открытых и огнестрельных переломов костей, могут наблюдаться осложнения гнойной инфекцией. При этом появляются общие признаки нагноения раны (лихорадка, тахикардия, изменения со стороны крови, ухудшение общего состояния) и местные изменения в виде регионарного лимфаденита и болей в ране пульсирующего характера. На поверхности повязки появляются пятна бурого цвета, от которых исходит неприятный гнилостный запах. Необходимо срочно снять повязку, в последующем — консультация хирурга или травматолога. Более грозным осложнением, сопровождающим, как правило, огнестрельные ранения, является анаэробная инфекция. Основные признаки при этом — нестерпимые распирающие боли в области раны; повязка становится тесной, выше повязки появляется венозный застой. Общее состояние больного ухудшается, нарастает интоксикация, появляется тахикардия, повышается температура тела, присоединяются изменения со стороны крови. При появлении признаков анаэробной инфекции повязку немедленно рассекают. Под гипсовой повязкой может наступить вторичное кровотечение. При этом повязка пропитывается кровью и появляются общие признаки анемии (бледность кожных покровов, холодный липкий пот, слабый частый пульс, головокружение, тошнота, звон в ушах). В таких случаях повязка рассекается и производится остановка кровотечения. При появлении смещения отломков под гипсовой повязкой могут возникнуть боли в зоне перелома, повязка становится тесной, могут присоединиться признаки сдавления конечности. Для уточнения характера смещения производится рентгенография, после чего повязка рассекается и смещение отломков устраняется. Если ограниченный участок конечности или туловища подвергается постоянному давлению, то в результате местного расстройства кровообращения возникает пролежень. 37. Способы лечения стабильных и нестабильных переломов позвоночника. В зависимости от показаний лечение производят либо консервативными (фиксационный и экстензионный), либо оперативными методами лечения. Фиксационный метод показан: при стабильных повреждениях, обусловленных повреждением связочного аппарата; при переломах тел, дужек и отростков позвонков без смещения; при стабильных переломах со смещением (1 степень компрессии), переломо-вывихах и вывихах тел позвонков после удачной одномоментной закрытой репозиции; в дополнение к экстензионному и оперативному методам. При повреждениях связочного аппарата лечение заключается в постельном режиме на жестком щите, в некоторых случаях используют фиксацию позвоночника в гипсовом корсете. В процессе лечения поврежденному отделу придается положение, способствующее сближению концов разорванных связок. Срок фиксации в среднем составляет 4-6 недель. В случаях переломов дужек тел позвонков без смещения применяется иммобилизация шейного отдела воротником Шанца или специальным ортезом на 2-3 месяца. Пациентам с переломами отростков тел позвонков - постельный режим в течение 2-4 недель. При переломах со смещением, переломо-вывихах и вывихах тел позвонков после вертебральной новокаиновой блокады проводится одномоментная репозиция по методике Белера или Девиса на разновысоких столах с последующей иммобилизацией гипсовым корсетом на срок не менее 4 месяцев. Показаниями для экстензионного метода являются: - стабильные и нестабильные переломы со смещением (2-3 степень компрессии) - переломо-вывихи и вывихи тел позвонков. В отличие от фиксационного метод вытяжения предполагает постепенную репозицию костных фрагментов или устранение смещения позвонков. После выполнения вертебральной новокаиновой блокады пациента укладывают на жесткую постель (со щитом). При повреждениях шейного и верхне-грудного отделов позвоночника вытяжение проводится скелетной тягой за теменные бугры или петлей Глиссона. В случаях повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника вытяжение выполняется специальными лямками, ватно-марлевыми кольцами за подмышечные впадины с одномоментной реклинацией позвоночного столба проводят постепенным увеличением высоты валиков, подкладываемых под область клиновидной деформации, или с помощью специальных механических приспособлений. При неосложненных компрессионных переломах тел позвонков грудного и поясничного отделов применяют функциональное лечение. Основная цель этой методики заключается в создании естественного мышечного корсета путем специальных ранних систематических упражнений, массажа мышц спины и живота. Показаниями для оперативного метода лечения являются: • нарастание неврологической симптоматики; • блок ликвородинамики (то есть продолжающееся и нарастающее сдавление спинного мозга; • отсутствие эффекта от репозиции консервативными методами; • нестабильные повреждения, при которых длительное обездвижение в постели может привести к пролежням и другим осложнениям. В случае продолжающегося сдавления спинного мозга производиться его декомпрессия. При нестабильных повреждениях позвоночника выполняются различные стабилизирующие операции. Суть стабилизирующих операций заключается в реклинации и фиксации позвонков с созданием спондилодеза. Спондилодез представляет собой оперативное вмешательство при котором поврежденный позвонок различными способами фиксируется к 1-2 выше- и нижележащим позвонкам. Позвонки могут соединяться костным трансплантатом или металлическими конструкциями. В первом случае выполняется постоянный спондилодез, в результате которого должно наступить сращение тел позвонков между собой. Во втором - после сращения связочного аппарата и восстановления нормальной формы и структуры позвонка металлические фиксаторы удаляют (временный спондилодез). В зависимости от того, какой опорный комплекс позвоночника фиксируется различают передний и задний спондилодезы. 38.Определение длины и окружности конечностей. Определение объема движений в суставах конечностей. Значение этого исследования для диагностики повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. Длину конечностей измеряют двумя методами, дополняющими друг друга: методом сопоставления (используя симметричные костные выступы) и с помощью измерительных приборов. Длину верхней конечности измеряют от вершины акромиона до шиловидного отростка лучевой кости или до конца III пальца; длину плеча — от края акромиона до локтевого отростка или до латерального надмыщелка плечевой кости; длину предплечья — от локтевого отростка до шиловидного отростка локтевой кости. Длину нижней конечности определяют, измеряя расстояние от верхней передней подвздошной ости до медиальной лодыжки; длину бедра — от большого вертела бедренной кости до суставной щели коленного сустава, длину голени—от суставной щели коленного сустава до края латеральной лодыжки. При переломах тазового кольца со смещением необходимо выяснить, имеется ли укорочение конечности. Для этого измеряют расстояние от мечевидного отростка до верхних передних подвздошных остей. Различают следующие виды укорочения конечности: 1. Анатомическое (истинное) - наблюдается при задержке роста конечности, повреждении эпифизарного хряща, смещении отломков; измеряется по костным выступам длинных трубчатых костей. 2. Кажущееся (проекционное) - обусловлено порочной установкой конечности вследствие контрактуры или анкилоза в суставе (например, анкилоз в тазобедренном суставе в положении сгибания создает проекционное укорочение конечности по сравнению со здоровой, хотя анатомического укорочения кости нет). 3. Относительное - при изменениях в расположении сочленяющихся сегментов (вывихов) и измеряется, например, на нижней конечности от верхней передней подвздошной ости до медиальной лодыжки в сравнении со здоровой ногой, установленной по возможности в одинаковом положении с больной. Необходимо, чтобы таз находился в правильном положении и обе верхние передние подвздошные ости располагались на одной линии. 4. Функциональное - определяется при вертикальном положении больного. Для этого под укороченную ногу подставляют дощечки высотой 1-1,5 см до тех пор, пока обе верхние передние подвздошные ости таза не будут находиться на одном уровне. Имеющееся при этом компенсаторное искривление позвоночного столба обычно исчезает, больной уверенно стоит на ногах. Высота подставленных дощечек указывает степень укорочения. Окружность конечностей измеряют в симметричных местах на определенных расстояниях от костных опознавательных точек. При последующих измерениях окружности поврежденной конечности наблюдается нарастание отека, гематомы, увеличение выпота в суставе, атрофия мышц. При поступлении больного в стационар врач должен проверить пульс на дистальном отделе конечности, а также сохранившиеся движения в суставах. При патологической подвижности кости, при подозрении на внутрисуставный перелом определять объем движений не следует - движения между отломками вызывают сильную боль и резко ухудшают общее состояние больного, вплоть до развития шока. Движения в суставах осуществляются во фронтальной (отведение и приведение) и сагиттальной (сгибание и разгибание) плоскостях. Ротация (наружная и внутренняя) происходит вокруг продольной оси конечности или ее отдельных сегментов. 2.При исследовании амплитуды движений в суставе вначале определяют объем активных движений, затем пассивных. Отсчет амплитуды движения ведется от исходного положения, занимаемого конечностью при свободном вертикальном положении туловища. Для локтевого и лучезапястного суставов, суставов пальцев, тазобедренного и коленного суставов за исходное положение принимается положение разгибания до 180°. Движения в суставах и позвоночном столбе необходимо производить плавно, без рывков и насилия. Движения в суставах измеряют угломером. Размах ротационных движений измеряют специальным инструментом — ротатометром. Измерения амплитуды движений в процессе лечения суставов помогают объективно определить объем движений и степень восстановления функции. Нарушения функции суставов бывают самые различные и возникают они после травм суставных концов, периартикулярных тканей, мышц, нервов, при воспалительных и дегенеративно-дистрофических процессах. Ограничение движений в суставе называется контрактурой. В случае невозможности полного разгибания конечности в суставе при сохранности сгибания образуется сгибательная контрактура; наоборот, возникает разгибательная контрактура. Ограничение отведения конечности характеризует приводящую контрактуру, а невозможность приведения — отводящую. В некоторых суставах нередко наблюдают комбинированные контрактуры: сгибательно-приводящие или сгибательно-разгибательные. Нарушение, всех видов движений называется тугоподвижностью сустава, полное отсутствие движений - фиброзным (костным) анкилозом. Контрактуры бывают дерматогенные (при посттравматических и ожоговых рубцах, заболеваниях кожи) и десмогенные (при рубцовых изменениях). 39.Классификация травм груди. Изменения механизма дыхания при нарушении каркасности грудной клетки. Травматическая асфиксия. 1. По количеству сторон повреждения: односторонние и двухсторонние. 2. По виду ранящего грудную клетку оружия: колото-резаные и огнестрельные. 3. По характеру раневого канала: слепые и сквозные. 4. По характеру раны: - непроникающие (травмы без повреждения плевры) по механизму травмы можно объединить в две главные группы: автомобильно-пешеходная травма, автомобильно-пассажирская. - проникающие ранение (травмы с повреждением плевры) встречается менее часто и вызывается острыми предметами, такими как осколки зеркала, камни, огнестрельное и холодное оружие. Делятся на две группы: с повреждением органов и без повреждения. Проникающие ранения груди могут представлять опасность для жизни в связи с возможным повреждением органов грудной полости, возникновением гемо- и пневмоторакса, эмфиземой средостения, развитием легочно-сердечной недостаточности, эмпиемы плевры. Изменения механизма дыхания при нарушении каркасности грудной клетки. Травма груди в большинстве случаев вызывает расстройства вентиляции, которые характеризуются снижением дыхательного объема, увеличением частоты дыхания и минутного объема дыхания. Чем тяжелее травма, тем выше минутная альвеолярная вентиляция и более выражено снижение коэффициента использования О2. В генезе дыхательной недостаточности важное место занимают нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. Острая дыхательная недостаточность, развивающаяся в ранний период после травмы, - сложный процесс, обусловленный сочетанием многих факторов: непосредственной травмы легких, гемо- и пневмоторакса, кровоизлияний и ушибов легочной ткани, аспирации и ателектазов. Вместе с тем это общие факторы, воздействующие на организм в целом: гиповолемия и шок, нарушение кардиодинамики и повышение проницаемости легочных капилляров в связи с гипоксией и т.д. Обструкция дыхательных путей быстро ведёт к гипоксии, ацидозу и остановке сердца. Необходимо немедленно обеспечить и сохранять проходимость дыхательных путей: удалить секрет, кровь, инородные тела, провести интубацию трахеи, крикотиреоидотомию или трахеостомию. Пневмоторакс и гемоторакс. Разрывы трахеи и главных бронхов обычно возникают в пределах 2 см от бифуркации трахеи. Чаще наблюдают при тупых травмах грудной клетки. Травма трахеи и бронхов редко возникает изолированно, обычно в сочетании с повреждением других органов средостения и грудной полости Ушиб лёгких - наиболее распространённое повреждение, сопровождающее обширные травмы грудной клетки в 30-75% случаев Подкожная эмфизема чаще всего возникает при напряжённом пневмотораксе и разрыве париетальной плевры, что соответствует типичной травме - разрыву лёгкого с переломами рёбер или проникающему ранению. При неповреждённой париетальной плевре воздух в мягкие ткани грудной клетки попадает из средостения через верхнюю апертуру грудной клетки. Возможно развитие обширной подкожной эмфиземы при закрытом разрыве бронха или лёгкого и сохранённой париетальной плевре. Медиастинальная эмфизема возникает при разрыве бронха (реже трахеи) с сохранением целостности медиастинальной плевры (воздух распространяется по паратрахеальным и медиастинальным пространствам). Другая причина - осложнение лапароскопии (когда инсуффлируемый газ вместо брюшной полости попадает в предбрюшинную клетчатку и далее в переднее средостение) Сдавление груди (травматическая асфиксия). При длительном и сильном сжатии грудной клетки происходит почти полная или частичная задержка дыхания, влекущая за собой повышение внутригрудного давления с резким повышением давления внутригрудных кровеносных сосудах. Нарушается отток венозной крови по системе верхней полой вены в правые отделы сердца. 40.Диагностика и принципы лечения осложненных повреждений позвоночника. Клинические проявления осложненной травмы позвоночника в различные периоды травматической болезни спинного мозга. Переломы позвоночника, осложненные повреждением спинного мозга и его образований - корешков и оболочек, наблюдаются довольно часто (в 40-70% случаев). Особенно часто повреждения спинного мозга возникают при переломо-вывихах позвоночника. Клиника. Симптоматология неврологических изменений чрезвычайно разнообразна и зависит от различной степени повреждения и вовлечения в сферу травмы спинного мозга и его образований: оболочек, корешков, вещества спинного мозга. В патологоанатомическом отношении могут наблюдаться кровоизлияния в оболочки (эпидуральные, субдуральные, субарахноидальные), гематомиелия, сдавление спинного мозга, частичное или полное его разрушение. На уровне конского хвоста встречаются кровоизлияния в области корешков, сдавление их, частичный или полный разрыв, нередко имеет место образование вторичных субарахноидальных кист, являющихся причиной раздражения корешков. При более или менее значительной травме спинного мозга клинически наблюдается ряд характерных симптомов: двигательные и чувствительные параличи, расстройства функции тазовых органов с задержкой мочеиспускания и дефекации, нарушения нормальной рефлекторной деятельности и ряд трофических расстройств в виде пролежней, отека конечностей и пр. В первые часы и дни после повреждения у больных развивается картина общего и спинального шока. Полные симметричные двигательные и чувствительные параличи, расстройства функции тазовых органов с быстро развивающейся инфекцией мочевых путей (циститы, восходящие пиелонефриты), прогрессирующие пролежни и диффузный отек нижних конечностей свидетельствуют о более значительном повреждении спинного мозга, носящем нередко необратимый характер. В таких случаях обычно состояние больного все ухудшается и наступает летальный исход. Напротив, изменение в состоянии двигательного или чувствительного паралича, восстановление подвижности какого-либо сегмента конечности, уменьшение зоны анестезии и ряд других симптомов свидетельствуют о возможности более благоприятного исхода. В частности, такая динамика парезов и параличей наблюдается при постепенном рассасывании кровоизлияний в области дурального мешка. При повреждении шейных сегментов спинного мозга характерными являются парезы и параличи верхних конечностей с соответствующими расстройствами чувствительности. Лечение. При выработке индивидуального плана лечения у каждого больного основной задачей является предоставление строжайшего покоя для поврежденного позвоночника в виде полной его иммобилизации тем или другим способом. Чрезвычайно важным является предупреждение вторичного смещения позвонков в области перелома. Строгая фиксация особенно необходима при переломах и вывихах в шейном отделе, в частности при переломах зубовидного отростка II шейного позвонка. С этой целью применяется система вытяжения позвоночника с помощью петли Глиссона или специального клемма за череп. Шейный отдел может быть дополнительно фиксирован повязкой Шанца. При переломах в грудном и поясничном отделах показана фиксация в гипсовой кроватке с подкладыванием ватных пелотов, а также фиксация в кроватке с одновременным вытяжением. Кроме того, рекомендуется система вытяжения с помощью лямок и с подкладыванием под область перелома валика. Одномоментное вправление в -обычных условиях является не безопасным и большинством авторов не рекомендуется. В ряде случаев, особенно при кровоизлиянии в оболочки, по мере его рассасывания наступает поворот в лучшую сторону и парезы постепенно проходят при одном лишь консервативном лечении. В других случаях отчетливо выражены симптомы нарастающего сдавления спинного мозга. Синдром компрессии мозга является прямым показанием к оперативному вмешательству в виде ламинэктомии, в задачу которой входит обнаружение и устранение причины сдавления мозга. Частичное повреждение спинного мозга также является показанием для ламинэктомии. При полных повреждениях шинного мозга операция не показана и безрезультатна. С,роки для проведения оперативного вмешательства определяются у большинства больных уже в первые дни после повреждения. В ряде случаев рекомендуются также и поздние ламинэктомии, производимые через несколько недель и даже месяцев после повреждения. Большое значение имеет тщательный уход за больными с повреждениями спинного мозга: предупреждение и лечение пролежней, особенно в области крестца и пяточных областей стоп; борьба с инфекцией мочевых путей. 41.Открытые переломы. Классификация. Осложнения, диагностика, лечение. 42. Открытые переломы. Современные классификации. 43. Переломы вертлужной впадины: диагностика и лечение. |